城镇化进程中失地农民体育权利保障模式的探索

2015-12-04吴真文吴琛王岐富

吴真文+吴琛+王岐富

摘 要:城镇化是人类社会发展的客观趋势,是现代化的必由之路。失地农民是伴随着我国新型城镇化而产生的一个特殊群体,随着我国城镇化进程的进一步推进,这个特殊群体的数量不仅不会减少,反而会进一步增加。从失地农民体育权利保障的现有模式来看,我国失地农民体育权利保障模式主要存在政府主导以及社会参与不够、信息服务不对称等问题。构建失地农民体育权利保障新模式需要注意平等公正、协同发展与政府主导、多方社会参与、以人为本、科学发展的原则以及保障模式的主体应由国家、社会、企事业单位以及失地农民社团所构成等。

关键词:失地农民;体育权利;依法保障

党的十八大明确提出:“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路,推动工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调。”{1}此后,十八届三中全会与中央城镇化工作会议又对新型城镇化作了明确的部署。由此可见,城镇化是我国当前乃至今后一段时间经济和社会发展的主流和方向,要解决好我国“三农”问题,早日实现现代化,推动区域协调发展,城镇化是必由之路和重要抓手,意义非凡。伴随着城镇化的快速发展,失地农民的数量也急剧增长,如何科学、合理地安置好失地农民,进一步引导城镇化健康发展。这既是一个重大的理论课题,更是一个亘古未有的重大现实难题。确实,在城镇化快速发展同时,失地农民也随之进入城市,环境的改变使得他们的生活节奏、生活空间等随之发生了剧变。且随着全民健身活动的开展,这种观念更加根深蒂固,体育义务本位的时代也早已被权利本位所取代。因此,在城镇化过程中,依法保障失地农民的体育权利其意义不言自明,这是构建社会和谐、确保社会稳定、打造美丽中国的基础性工作{2}。然而,在我国城镇化进程中,失地农民体育权利保障尚存诸多问题,笔者认为,在这些问题中,现有的保障模式因缺乏科学性成为主要根源。基于此,对现有保障模式进行分析,并在此基础上对未来保障模式应当坚持的原则、要素进行设计,以探寻失地农民体育权利新的保障模式实有必要。

一、失地农民体育权利保障当前模式分析

依据国家现有的政策和模式,往往只偏重对失地农民的安置,使其物质方面得到了基本的保障,但因土地的失去使他们已经处于天然的弱势{3},城市“朝九晚五”和“全民健身”的工作和生活方式无时不刻地撞击着失地农民原本脆弱的心灵,与之形成强烈的反差,和真正的城市居民相比,他们的体育文化生活权利等的精神生活保障尚存很大距离,这样的安置模式令人堪忧。究其原因,既有政府层面的,也有自身的,既有意识方面的,也有制度和工作层面的。

1. 失地农民当前体育权利保障现状概述

城镇化的快速发展,大量失地农民进入城市生活。政府在对失地农民安置的过程中为失地农民构建了部分体育权利的保障措施,但因城镇化的不均衡,导致现今失地农民体育权利保障模式混乱,主要体现在参与主体混乱。当前失地农民体育权利保障模式主要存在两种:一是以政府为主导,二是以群众自身为主导。这两种模式都存在不同的特性,通常是政府在失地农民体育权利起保障过程的早期主导作用,但该项作用延续时间不长,通常是在该地区安置的3年内,政府为失地农民的体育活动开展提供一定的帮助,但3年后政府在失地农民体育权利保障模式的作用却呈现出逐渐消失的态势,群众自身逐渐成为新的主导。特别是由部分失地农民因自身需求而组建成的以强身健体为动机的组织,往往能发挥关键的纽带作用,但该种组织也存在一定的散漫性,因场地设施往往不固定,缺少经费与有效的运作机制等,导致失地农民在体育活动保障方面也存在一定的不稳定性。

2. 失地农民体育权利保障模式的当前问题

在现有拆迁安置体制下,对于失地农民体育权利如何保障,并无固定可循的模式,失地农民体育活动的开展以及体育生活的保障大多数由失地农民自发进行,这种体育权利保障模式主要存在以下问题:

第一,政府的主导力不够,措施难以到位。拆迁安置本来就是政府行为,在解决失地农民体育的体育生活问题上仍然应当坚持政府为主的思路,对于如何保障失地农民的体育权利,政府理应强力干预,政府各相关职能部门如规划、建设、财政、体育行政主管部门等协同配合,以确保资金、设施、场地一同到位,事实上,在现有体制下,政府拆迁安置仅以物质安置为主,无暇顾及其它,长此以往,失地农民的体育文化生活虚化的现状难以得到根本改变。

第二,社会参与度不够,资源无法共享。要保障好失地农民的体育权利,除了充分发挥政府的主导作用外,必须提高社会的参与度,因为拆迁安置小区附近往往毗邻学校、企业、城市居民小区等,而这些单位由于天然的优势,存储着充足而可能闲置的体育资源,恰好可以弥补政府投入不够、失地农民体育生活资源不足的缺陷,做到资源共享、利益均沾,在现有自发松散的模式下,并没有发挥体育社团组织和社会各界的作用,社会力量也难以介入失地农民的生活,失地农民又缺乏利用社会力量开展体育生活的渠道。

第三,信息服务不对称,管理无序化。调研的过程中发现,在现有模式下,失地农民无论是在安置前、安置中,还是安置后,对体育方面的场地设施建设的了解、法律法规的知晓以及体育权利受到侵害后的救济渠道运用等,几乎都处于空白状态,安置小区内的体育宣传工作往往是为应付上级检查而进行的,具有较强的被动性和盲动性,缺乏主动性和持续性;且在失地农民的安置小区中并未设立专门的体育管理机构以及服务机构,无专、兼职的体育干事,更谈不上配备专职的社会体育指导员,导致失地农民在体育生活的管理无序、难以开展。

3. 失地农民体育权利保障模式失效原因探析

(1)保障意识不强

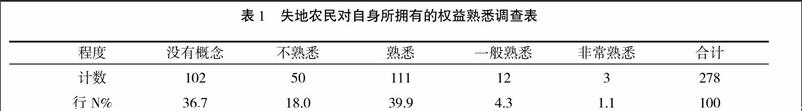

首先,从失地农民自身而言,普遍显示出他们对自身体育权利的保护缺乏足够的认识。我国失地农民对失地后所得物质利益的关注意识较强。相对来说,对非物质利益的关注意识比较薄弱。比如说对如何融入城市居民群体、享受改革开放的成果、追求更高的幸福生活指数就显得较为不足,其中包含失地农民对自身的生命权、健康权的保障意识不强等。为此,笔者对湖南省长株潭三个地区278位失地农民体育权利的相关问题进行了问卷调查,调查前设计了对自身权益熟悉情况、对自身体育权利的了解情况、对自身体育权利的理解情况、失地农民对体育生活的态度现状等问题,调查情况如下表(表1、表2、表3、表4)所示:

从表1中可知,有36.7%的失地农民对于自身所拥有的权益还没有这个概念,有18%的失地农民对于自身所拥有的权益不熟悉,有39.9%的失地农民对于自身所拥有的权益熟悉,但对于一般熟悉与非常熟悉的失地农民总数都只有5.4%,由此可见,大部分失地农民对自身的权益还完全没有认知或者根本不熟悉。

由表2与表3可知,对于体育权利了解与理解方面都将近有40%的失地农民是属于不知道的情况,并且还有21.2%的失地农民对体育权利不了解,有25.2%的失地农民对体育权利不理解,有34.9%的失地农民对体育权利有了解,但却只有32.7%的失地农民对体育权利有所理解,有4%的失地农民对体育权利了解一点,但只有1.8%的失地农民对体育权利理解一点,非常了解与非常理解情形则只有1位失地农民。由此可看出,还有大部分的失地农民对于体育权利不了解或不理解,占到了总数的60%以上,而对于体育权利有所了解与理解一点的失地农民只有将近5%。

其次,从政府的角度来看,保障失地农民的体育权利意识也明显不足。20世纪最杰出的哲学家和思想家之一罗伯特·诺齐克(RobertNozick,1938-2002),早在20世纪下叶就写下了《无政府、国家与乌托邦》,对于国家、政府的本质有着深刻的阐述,在他看来,历史发展到今日,作为公民,我们对于国家的本性、合法性与正当性等问题需要以高度的理论警惕加以对待。他将正义区分为分配的正义、转移的正义和矫正的正义,他认为就分配正义而言,更为紧要的是个人权利的保障问题。循此思路,与其做大国家,不如重申国家的限度{4}。从一个视角看,国家必须存在,因为只有国家的存在,个人的权利才得以保护。从另一个视角看,为了保护好个人的权利,所以国家的权利必须“瘦身”,使它保持在“最小的”、“守夜者式”的限度。这样的国家才足以自证其合法性、正当性。它才可以为“公民”们提供中立性的保护。诺氏的这番言论与我们所言及的市场经济下国家与政府的“社会管理、公共服务”的职能完全一致。但是,反观我国现状,有的甚至片面地主张将侧重点放在对失地农民的物质补偿方面,而对于失地农民的体育文化生活的同步设计、安置缺乏应有的认识,这种问题意识的缺乏导致了政府在保障失地农民体育权利方面主体和主导意识的缺失。

(2)保障制度不健全,落实不到位

由于政府在拆迁安置时对失地农民的体育文化生活保障意识的缺失,使得政府在此项管理工作中难以达到理想之收效,主要表现在制度设计和具体工作操作层面。

首先,从制度设计层面来看尚存障碍。对失地农民的安置我国出台了一系列有关拆迁安置、土地补偿、社会保障等方面的政策和制度,如2011年3月11日我国出台实施了《中华人民共和国征地拆迁补偿暂行条例》,但是,这个条例的设计仅限于补偿的范围、补偿的标准、补偿的程序等物质方面的问题,而对于他们的体育文化生活等非物质方面的问题则无涉猎。从国家的层面来说,尽管2002年中华人民共和国建设部出台了《城市居住区规划设计规范》,对所有居民小区的建设设计作了规范,但是,对于日益增长的失地农民安置小区尚无统一的制度出台,各省市也无统一的政策和法规,各级政府体育行政主管部门对此也无所适从,难为无米之炊。因为仅凭《中华人民共和国体育法》的宏大述事无法解决具体情况,体育权利的保障更加注重具体工作中的“实”{5}。随着问题的出现,往往出现“头痛医头、脚痛医脚”的局面,各行其是、各自为政。但是,要真正地解决失地农民的体育权利保障问题,这还远远不够。笔者认为,要解决好这个问题,一是国务院应当颁布统一的行政法规,对全国的失地农民体育权利保障作出原则性的规定;二是国家体育总局在此前提下对各级政府下辖的体育行政机关从保障的性质、主体、职能、内容、方式等方面作出统一的要求;三是各级地方政府根据本地实际就失地农民体育权利保障的程序、责任主体、具体要求、资金投入、监督检查、责任追究等具体问题出台地方性法规,惟其如此,才能在制度层面保证制度设计的科学性和实效性。

其次,在实际操作中落实不够。制度的出台尚且仅仅解决了保障失地农民体育权利的基础性问题,如果不狠抓落实,即使制度有多么完美,也会流于形式,变成一纸空文。笔者认为,要解决好失地农民的体育权利,其中核心的问题是资金和设施的投入问题。据笔者对湖南省长株潭地区的调查,此问题解决的并不令人满意。另外,政府在审批拆迁安置小区的规划时应当将体育场地、设施的规划一并考虑,与小区安置房的建设一同规划、一同建设、一同验收、一同投入使用。为了保证此项工作的落实到位,应当由政府组织相关部门进行经常性的检查和督促,避免规划和建设两张皮。

由表4可知,只有51人所在的社区为他们组织了体育活动,占到总数的18.3%;有40人所在的社区时常为他们组织了体育活动,占到总数的14.4%;有11人所在的社区为他们组织体育活动的次数很频繁,占到总数的4.0%;但还有70人所在的社区没有为他们组织体育活动,占到总数的25.2%;有106人所在的社区几乎没有为他们组织体育活动,占到总数的38.1%。

由表5可知,有70人认为自己所在的社区有一些体育场地,但具体多少不知道,占到总数的25.2%;有41人认为自己社区有部分体育场地,但不能满足人们的日常参与体育锻炼的需要,占到总数的14.7%;有4人认为自己所在的社区的体育场地很充分,占到总数的1.4%;但还有58人认为自己所在的社区没有体育场地,占到总数的20.9%;有105人认为自己所在的社区几乎没有的体育场地,占到总数的37.8%。

二、失地农民体育权利保障模式应遵循的原则

失地农民的体育权利保障事关千家万户,现有的安置模式尚存诸多缺陷,无力保障其权利的充分发挥,笔者认为,在失地农民的安置方面,政府始终应当责无旁贷,发挥其主导作用,在失地农民体育权利的保障上应当建立政府主导、社区主管、社会参与的新型保障模式{6},另避蹊径,将失地农民的体育权利保障落到实处。要克服现有模式的种种弊端,探索新型的失地农民体育权利保障的模式,笔者认为,必须遵循如下几个基本原则:

1. 平等公正、协同发展的原则

平等公正是彰显构建和谐社会不可或缺的重要内涵与价值体现,如何以公正的标尺去丈量失地农民的权利保障则显得尤为紧迫和必要。毋庸置疑,二元户籍制度的历史形成的壁垒是制约失地农民和城市居民体育权利不平等的障碍,如何采取合理有效的手段保障失地农民在享受体育权利过程中的平等与公正,值得国家与社会予以正确对待,协同发展无疑是最好的回答,协同发展是指让失地农民的体育权利的保障与原城市居民的权利进行协同发展,让其之间能够拥有平等的权利。

2. 政府主导、社会参与的原则

在城镇化快速发展的今天,失地农民问题已不再是简单的政府问题,而更多是政府与市场、社会以及社会各级公众之间的关联,且该问题已经形成了一个紧密相关的利益链,政府要主导,但不再是绝对领导,而各级不同的利益主体也不再是独自存在,而是紧密的合作伙伴。因此,构建失地农民体育权利保障模式应在遵循政府主导原则的同时,让社会服务以及市场进入到失地农民的体育权利保障中来,从不同的角度来实时掌控各级利益主体需求,缓解政府的管理压力,为失地农民参与体育或提供全方位、多纬度的支持。

3. 以人为本、科学发展的原则

以人为本就要求我们在构筑失地农民体育权利保障的新型模式时,应当首先将失地农民视为真正的权利主体,其次要解决的核心问题是在确保他们的物质权利的同时,理应依法保障他们的体育文化等权利,使他们同样拥有健全的、完整的人格,倾注必要的人文关怀。另外,在新型模式的设计时要畅通信息渠道、整合现代技术、完善监管体系,确保失地农民体育权利科学、合理地发展。

三、失地农民体育权利保障模式要素构成

依据现阶段我国失地农民的现状,构建科学的失地农民体育权利保障势在必行。然而各地的城镇化进程及安置方式呈现各异态势,所以在构建失地农民体育权利保障模式不可能是单一的,应是一个系统的工程,涵盖了诸多的要素,才能满足我国不同地区失地农民体育权利的保障。

1. 国家主体

任何一项公共服务的开展都离不开国家的大力支持,失地农民体育权利保障模式的构建同样需要国家给予的支持。开展失地农民体育活动,实际上是属于国家公共服务建设的一个重要方面,这也是构建新型失地农民体育权利保障模式的重要保证。现阶段各个地区的城镇化进程不一,则更需要“国家服务”为主体的服务模式,以国家为主体,为失地农民的体育活动给予部分的资金保障,提供一定免费参与体育活动的机会。除此之外,通过政府独有的行政能力,为失地农民的体育权利保障制定有关的政策法规,体现国家对失地农民的人文关怀,推动失地农民体育权利保障模式的有序构建。

2. 社会认同

失地农民体育权利保障离不开社会认同,构建失地农民体育权利模式不仅需要政府的主导,在更多时候需要社会对其的认同,再加上政策的扶植才能得到很好的构建。现今在“城乡户籍二元制度”的影响下,失地农民的社会地位处于社会的底层。因此,在构建失地农民体育权利保障模式时就需要考虑社会对其的认同,消除社会各界对失地农民的歧视与偏见,认同失地农民为城市发展所做的贡献,他们也属于城市居民中的一员,他们有权享受原城市居民的各项权利,将失地农民纳入到整个社会发展的网络系统中去,让失地农民生活在附近的企事业单位、学校都能开展一定体育活动,并获得一定场地设施等的支持。

3. 企事业单位配合

城镇化的快速发展,城中村的数量越来越多,通常的城中村都是依靠高档社区或企业事业单位、学校、公园而建立。因此,在保障失地农民体育权利的同时也需要适应周围环境的需要。目前失地农民所居住的环境周边的企业事业单位存在层次不齐、共同意识缺乏等一系列问题。所以,在构建公民体育权利保障模式时,则更加从失地农民的角度出发,将失地农民的体育活动作为该片区的一个特色文化活动,并开展组织程度高、稳定性较强的体育活动,让更多的失地农民都能参与进来,促进失地农民积极的参与到体育锻炼中来,逐步建立和谐的体育文化氛围。

4. 失地农民体育社团

失地农民体育社团是一种社会组织,是失地农民因自我兴趣或爱好所组织的一种的社会组织,通过自我管理,增强社团成员之间的凝聚力,提高社团组织的影响力,以最低的市场效益,为失地农民提供体育服务。在构建失地农民体育权利保障模式时,考虑失地农民体育社团建设,让其成为模式建设的一个重要的基础单元,并依照失地农民自愿参与的原则,建设多个失地农民体育社团,让失地农民尽可能地在各个体育社团中找寻到自我的归属感,以此来满足失地农民参与体育活动无助感。

四、典型失地农民体育权利保障的新模式探讨

依据上述材料,笔者选择下述两种模式,作为新型城镇化建设中保障失地农民体育权利的探索路径,并对各自的内涵、特点和要素进行设计。

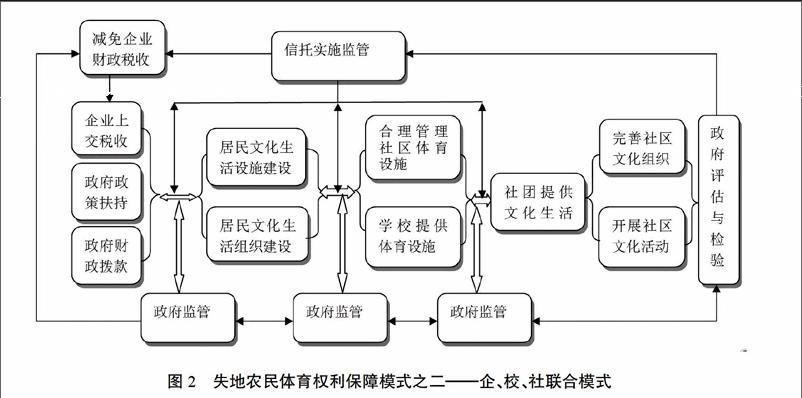

1. “街道社区社团连锁”轴型模式

基于上述调查结果分析,提出城中村失地农民体育健身轴型模式,该模式如图1所示,通过政府机构制定并出台相关的政策、法规,并及时下达到城中村各区域街道,并由街道办事处、居委会、社团进行落实,形成街道社区社团连锁模式,再由连锁的各个街道、居委会、社团共同来组织和管理失地农民参与体育健身活动。该模式在执行时又通过及时的评价与反馈,为政府有关部门与城中村各区域街道进行调整具体的活动内容与方式。而监管城中村失地农民参与体育健身活动的责任主体则是当地的政府及其相关部门,如体育局、建设局、规划局、财政局等相关部门{7}。

本模式主要是解决城中村失地农民体育健身问题的落脚点——各个街道、社区、社团是直接的责任主体,而主要监督与指导该模式运行的主管部门为政府行政机构。根据属地原则,以构筑街道体育文化、创建健康的体育生活方式为目标,建立失地农民体育健身社团,但又必须是在同一行政区域或同一街道内将这些体育健身社团进行连锁。

如何监管权利保障到位呢?这就要发挥政府的主导作用。在我国,能履行这一职能的只能是政府行政单位,如体育局、建设局、财政局、规划局等相关部门相互协调建立起联动机制,这样才能正真地起到监督的作用。地方政府可以根据当地经济发展的水平与城镇化建设的程度,来制定相关的政策,如体育、建设局和规划局可以联手,对安置小区建设的体育场地、设施的规划布置情况进行联审,对不符合规定的项目坚决予以取消,在建设的过程中全程跟踪,在验收的环境严格把关,对不符合要求的的项目,严禁投入使用。财政部门可以根据失地农民的规模,对街道社区开展体育生活进行给予一定的资金扶持,并定期或不定期地进行财务检查,确保专项资金落实到位。

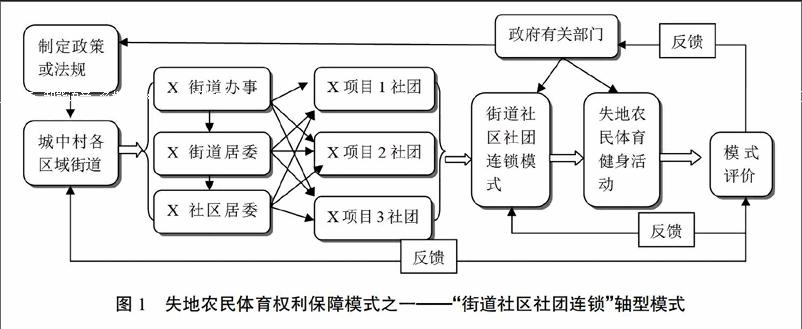

2. 企、校、社联合模式

企、校、社联合模式是指充分发挥安置小区附近的企业、学校的作用,实现安置小区(即社区)与企业、学校资源共享的新型模式。提出构建这种模式的前提,是因为企业和学校中往往均有比较丰富的开展体育活动的场地、设施等资源,而在不影响企业经营和学校正常教学的情况下,如何有效地利用这些闲置的资源,使它们发挥最大的共享效益,则是我们应该思考的问题。该模式如图2所示,政府机构为此可制定并出台相关的政策、法规,并及时下达到城中村各区域街道,并由街道办事处、居委会、学校这些进行落实,通过减免企业和学校上缴财政的部分政税收(或者费用)与政府的财政拨款,这样为失地农民的体育权利保障提供资金的来源,使得相关的企业和学校能够主动、自愿配合工作,并形成企、校、社联合模式。为强化监督,政府部门可以直接监管,亦可构建社会信托,依托信托对资金的使用实施监管,再通过政府对整个环境进行评估与检验,再将所做出的成绩反馈到信托管理中心以及政府主管部门,如体育局、财政局、税务局、民政局、文化局等,从而针对上述检查情况,对企业的税收和学校的费用进行适当的减免。在本模式中,各个街道内企业、学校、社区是直接的责任主体,而主要监督与指导该模式运行的主管部门与社会信托为政府行政机构,共同构筑街道体育文化、创建健康的体育生活方式,保障失地农民的体育权利能够有效地实现。

城镇化进程中失地农民的体育权利保障牵涉千家万户的利益,事关全局、影响全程,尤其是在习总书记为首的新一届中央提出“四个全面”的今天,更加应该引起全社会的普遍关注。我们只有在城镇化的进程中既妥善解决好失地农民的物质补偿,又选择了正确的模式依法保障好他们的体育权利,才能使我国新型城镇化工作步入良性发展之路,确保国家的长治久安。

注 释:

{1}人民出版社:《十八大报告》,北京:人民出版社,2012年,第13页。

{2}谭日辉:《社会认同视角下失地农民的市民化研究》,《湖南社会科学》2014年第6期。

{3}郑涛:《城镇化进程中失地农民利益诉求问题研究》,华东师范大学博士学位论文,2013年。

{4}(美)诺齐克:《无政府、国家和乌托邦》,姚大志译,北京:中国社会科学出版社,2008年,第72页。

{5}吴真文:《失地农民体育生活缺失及对策分析——以统筹城乡经济协调发展为视角》,《河北体育学院学报》2014年第2期。

{6}席海龙:《体育公共服务供给困境下公众自助式体育健身模式与提升路径研究》,《西安体育学院学报》2015年第5期。

{7}曾小玲:《城中村失地农民体育健身轴型模式研究》,《湖南社会科学》2014年第6期。

An Exploration on the Protection Mode of the Sports Rights of Land-lost Farmers

in the Process of Urbanization

WU Zhen-wen,WU Chen,WANG Qi-fu

Abstract:Urbanization is the objective trend of the development of human society,and the only way to modernization. Land-lost farmers are a special group emerging along with in China. With the further advancement of Chinas urbanization,its number will further increase rather than decrease. At present,the protection mode of the sports rights of the land-lost farmers is characterised by less leadership of the government,less participation of the society and inequality of the information service. With the new protection mode of the sports rights of the land-lost formers being built,more attention should be paid to equality and fairness and coordinated development,and government should take the leadership while more parties are involved. The principle of human-centered and scientific development should be observed. The subject of the protection mode should consist of the goverment,society,enterprises and public institutions and associations of land-lost farmers.

Key words:land-lost farmers;sports rights;protected in accordance with law

(责任编校:文 泉)