国家规模能够影响经济增长优势吗?

2015-12-04欧阳峣李坚飞

欧阳峣+李坚飞

摘 要:基于国家规模影响经济增长优势的理论分析框架,构建了国家经济增长优势的评价、指标体系,在此基础上对不同规模国家经济增长优势的形成特征进行实证检验。选取38个国家样本数据,验证了不同规模国家在经济增长优势形成中存在的显著差异性。大国的经济增长综合优势特征与其他类型规模国家之间存在显著差异性特征。大国经济增长优势的形成在于大国综合优势的存在。这种优势不仅仅是单纯的由技术落后而引起的后发优势,而其应该是一种由资源要素禀赋引起的比较优势和由技术能力、市场能力、社会能力而形成的综合优势。

关键词:国家规模;经济增长;综合优势

一、引 言

现代经济学的鼻祖在《国富论》中提出了“市场范围”假说,他认为“分工起因于交换能力,分工的程度,因此总要受交换能力大小的限制,换言之,要受市场广狭的限制。”{1}这里就提出了市场规模问题,市场规模及其相联的国家规模,成为分工深化和专业化的前提条件。西蒙·库兹涅茨(1966)分析了国家的大小对生产结构的影响,特别是对对外贸易比重的影响{2}。霍利斯·钱纳里和莫伊恩·赛尔昆(1975)专门研究了“大国型式”及其规模效益,认为国家规模有利于改变经济结构、提高储蓄水平以及工业化和城市化程度{3}。丹尼森(1974)通过分析1929年到1969年美国经济增长因素,把规模经济的贡献单列出来,认为规模经济贡献的增长率为0.36,占总增长率的10.8%{4}。Yoshitomo Ogawa(2007)研究了市场经济条件下大国最优关税的结构问题{5}。Alessandra Casella(1996)通过构建模型分析设立在大国的公司可以低成本运营{6}。Caprio and Honohan(2001)提出国家的经济金融规模与其稳定性成正比例关系{7}。Mundell(1997)认为大国在国际贸易和国际货币体系中都处在主导的地位{8}。可见,国外学者的研究沿着将国家规模对经济增长的贡献具体化的路径开展。

从国内看,张培刚(1992)最早研究大国的特征和发展优势,认为大国拥有丰富的劳动力和自然资源,存在足够规模的国内市场,从而在工业化初期可能占有一定的发展优势{9}。李由(2000)提出大国具有内部分工相当发达、市场结构相对完备、产业门类相对齐全等优势{10}。曾剑秋、丁珂(2007)运用灰色关联系数分析了大国内外经济循环与经济增长的关系{11}。孙早(2010)分析了大国产业战略以及发展新兴战略性产业的思路{12}。欧阳峣(2006,2009,2011)提出了“大国综合优势”的概念,认为它是通过整合大国的各种有利的资源而形成的融各种优势于一体的综合优势,国家规模巨大可以形成规模经济与分工优势、差异性与互补性优势、多元性与适应性优势、独立性与稳定性优势{13}。

国家规模的基本特征表现为国土面积和人口数量的规模。一般地说,国土面积与自然资源有着紧密的联系,国土面积辽阔的国家往往自然资源丰富,不仅资源总量大,而且种类齐全;人口数量与人力资本、金融资本以及市场潜力有着紧密的联系,人口数量巨大的国家往往人力资源丰富,资金积累较多,而且消费需求和市场规模较大,进而导致技术创新需求也大。可见,国家规模不仅可以影响经济增长所需的自然资源、人力资本、金融资本等要素的规模,而且可以影响经济增长的拉动因素即市场的规模,并通过这两条途径影响经济增长优势。根据国家经济增长的要素和动力结构,我们提出的大国综合优势框架主要由自然资源、人力资本、技术进步及产品出口等内容构成,其作用机理又在于它们的总体规模及差异性、异质性、多元性、多样性与适应性所形成的比较优势和竞争优势。

综合所述,国内外学者从不同角度分析了国家规模对经济增长优势的影响,有的学者还测算了经济规模对经济增长的贡献。然而,现有文献缺乏对不同规模国家经济增长优势的比较研究,更缺乏实证的检验和分析。本文基于大国综合优势的理论框架,构建国家经济增长优势的评价体系,并选取38个国家进行评价和聚类分析,验证不同规模国家经济发展优势的差异性。

二、规模视角下的国家经济增长优势评价体系

本文认为一个国家的经济增长优势应该包括现实的比较优势和潜在的竞争优势,因此,国家经济增长优势是以国家经济增长的比较优势和竞争优势为基础,能充分有效利用国家自然资源、市场规模、资金积累等有利条件,实现资源合理配置和经济增长能力。而国家经济增长优势评价就是对这种能力形成的结构系统及其要素能力或实际运行绩效的评价。本文提出的国家优势评价体系主要参照欧阳峣(2009)提出的“大国综合优势”框架,以国家经济增长的要素结构为依据对其进行描述与评价。它主要是由资源禀赋、人力资本、资金积累、技术进步及对外贸易等要素构成。由于国家经济要素在规模、总量以及开发中,普遍存在典型的差异性、异质性、非均衡性、多元性和多样化,进而形成了不同规模国家增长优势的区别。

国家经济增长优势评价指标的选取要真正体现国家经济增长优势的特性。依据前面给出的国家经济增长优势的内涵,可以从自然资源禀赋、人力资本、经济发展基础与能力、技术能力和对外贸易5方面19个指标来构建其国家经济增长指标评价体系(见表1)。

1. 自然资源禀赋

自然资源是指人类可以直接从自然界获得并用于生产和生活的物质,通常指在一定技术经济条件下对人类有益的资源,主要包括能源资源、土地资源、水资源、气候资源、生物资源以及矿产资源等。所谓自然资源禀赋就是指以经济增长为目标而对一个国家或地区自然资源素质状况所做出的综合评价,包括种类评价、数量评价、质量评价、结构评价以及由上述种种评价综合而成的总体评价。自然资源禀赋是国家经济增长过程中的一个基本要素,在传统的经济增长理论中,自然资源要素能够扩大生产可能性边界,但在现实中,自然资源也会抑制经济增长,先后有不同经济学者提出了“资源陷阱”概念,并运用实证证明其存在性(张景华,2009){14}。

自然资源禀赋丰富、总量大的国家更容易形成规模经济和支柱产业。遵循比较优势的原理,各个国家和地区按照要素的比较优势来选择产业和产品,也有利于国家建立完整的国民经济体系和门类齐全的产业结构。正如刘易斯在“二元经济”理论中提及“在其他因素相等的条件下,人们对丰富资源的利用会比贫瘠资源的利用更好。”在自然资源禀赋的测量方法应用中,不同学者运用不同的指标,Sachs and Warner(1995)从自然资源对GDP的贡献视角加以测量,采用了初级产品的出口与GDP的比值{15},Glyfason(1999)采用了初级产品部门的就业比例对自然资源对经济的贡献程度与水平进行评价{16},Wood and Berger(1997)、Stijns(2000)分别采用了人均耕地数量、能源储量等禀赋总量等指标对自然资源丰裕程度进行了评价{17}{18},Hamilton,K.(2003)从复合租金、交易费用的视角对自然资源租占GDP的比值指标对其进行了测量与评价{19},毛彦(2010)运用初级产品出口占总出口的比重和初级产品出口占GDP的比重来衡量自然资源丰裕度{20}。本文侧重于从自然资源禀赋的角度测量国家自然资源规模总量对整体经济发展优势形成的作用,因此选取了国家原煤储量(X1)、原油和液化天然气储量(X2)、耕地面积(X3)、森林面积(X4)4个指标作为国家自然资源禀赋的二级评价指标。

2. 人力资本存量

人力资本是指凝结在劳动者身上的,以体力劳动者和脑力劳动者的数量和质量表示的资本,是社会总资本的一部分(舒尔茨,1992){21}。它是一个国家或地区由劳动力体现的技术知识和技术的存量,源于正式教育和在职培训等方面的投资(萨缪尔森,2001){22}。著名经济学家贝克尔认为,人力资本是通过人力投资形成的资本,它主要包括教育支出、保健支出、劳动力国内流动的支出或用于移民入境的支出等形成的资本。本文认为,人力资本是凝结在劳动者身上的所有知识、技能、健康等一切具有经济价值的因素总和。人力资本主要通过投资形成,投资是形成人力资本的主要方式和途径,但是,也可以由于载体的天赋等原因而自然获得人力资本。人力资本是国家经济增长的重要动力源泉,也是国家经济增长优势的主要衡量指标。良好的人力资本结构,能够较好地适应国家经济的协调发展,有利于加快产业结构的优化升级。发达国家和地区以发展高新技术产业为重点,带动产业结构的优化升级,有利于培育国家产业竞争优势,进而提升国家整体经济发展的实力与优势。人力资本对经济增长的促进作用取决于人力资本存量的多寡和配置的有效程度。人力资本作为一种关键的生产要素,在生产和经济增长中,不仅能直接导致劳动者本身生产效率的提高,还能产生人力资本的动态外部效应,即环境中人力资本水平越高,个人人力资本积累速度越快,人力资本的积累受学习过程和知识外溢的影响。本文侧重于人力资本存量规模的视角对人力资本存量在国家增长优势形成过程中的重要程度进行测量与评价,因此选取了劳动力人口(X5)、就业人数(X6)、每个就业者创造的GDP增长率(X7)3个指标作为国家人力资本丰裕程度的二级评级指标。

3. 技术能力应用

技术能力最初是由Stewart(1981)提出和定义的,他认为技术能力是一种自主地作出技术选择、采用和改进所选的技术和产品,并最终内生地创造出新技术的能力{23}。我国学者傅家骥(1998)提出,技术能力主要由生产能力、吸收能力和创新能力三项能力构成{24}。其中,生产能力指生产系统的效率和产品、工艺的技术水平,吸收能力指企业或社会获得、存储、学习和转化新知识的能力,创新能力即提高技术能力的能力。这三项能力之间存在内在逻辑关系,形成一个循环往复、螺旋上升的技术能力增强通道。技术能力是一个国家或地区的技术系统在促进整个国家或地区各种资源要素优化配置,进而推动科技进步、经济和社会发展过程中所具有的本领,主要涉及国家或地区的科学、技术要素水平以及相关的科技发展的市场、制度结构等(徐大可,2007){25}。由于大国与小国、先发和后发国家在技术能力方面的出发点和所处发展阶段不同,形成了在不同规模国家间的技术能力的差异性。许多经济学家认为正是此类不同国家之间技术能力差异的普遍存在是导致不同规模国家间巨大人均收入差距和经济增长速度差异的重要原因(Romer,1993;Prescott,1998){26}。国家技术能力的强弱直接制约着国家经济增长优势的形成,其主要表现为国家技术选择能力、技术学习能力、技术转化能力、技术创新能力与技术应用能力,而这些能力在国家经济增长中往往反映在信息技术的普及性、国家不同层级对技术研究与开发的投入规模以及国家研究技术人员及研发团队的水平、规模等方面。本文选取了信息和通讯技术支出占GDP比重(X8)、研究与开发经费支出占GDP比重(X9)、每百万人中研究人员数(X10)3个指标作为国家技术能力的二级评价指标。

4. 对外贸易

对外贸易亦称“国外贸易”或“进出口贸易”,是指一个国家(地区)与另一个国家(地区)之间的商品、劳务和技术的交换活动。对外贸易是影响国家经济增长的重要因素,同时也反映出了一个国家在经济增长过程中的开放程度。早在亚当·斯密时代就提出了动态生产率理论和“剩余产品出口模型”、李嘉图时代的比较优势理论等无不证明了对外贸易与经济增长的密切关联;克鲁格曼、罗默等人先后对通过出口、国际贸易等对外贸易方式扩大国内产量,促进国家生产经济性,推动经济增长的内在机制进行了阐述与分析。尤其是以罗默为代表的内生经济增长理论对国际贸易促进经济增长的机制加以论述,认为贸易可以通过“技术外溢”和外部刺激来促进一国的技术进步和经济增长。国家可以通过对外贸易在国家市场上产生经济规模效应、市场垄断效应以及由产品差异性所产生的适应性效应,进而增强国家经济发展的实力。国家可以通过增强对外经贸的组织化程度,发挥对国际市场的影响力,培育国家经济发展优势。国内外学者们先后对世界部分国家进行了比较与实证研究,分别运用国家的货物进出口总额、服务贸易进出口等指标验证了对外贸易与国家经济增长之间存在密切的关联。因此,本文选取了货物出口总额(X11)、货物进口总额(X12)、服务贸易出口总额(X13)、服务贸易进口总额(X14)4个指标作为国家对外贸易水平的二级评价指标。

5. 经济发展基础与能力

经济发展基础与能力主要是指一个国家在经济发展过程中所具备的经济资源要素与发展基础厚实程度、外部资本引入国内市场能力和国家对外投资获取收益的基本能力。经济发展基础与能力是国家经济增长优势形成的根基,其主要表现为国家经济发展基础设施、资金积累、经济发展秩序等方面。强大的经济发展基础为国家经济增长提供发展基点平台,良好的资金积累能为国家经济增长提供强大的后盾支持,稳定的经济发展秩序能保障国家经济稳定增长。一个国家的经济发展基础与能力主要体现在国家经济增长的阶段基点状态、外商直接投资、国家资金储备与市场收益能力三个部分。其中,能反映国家经济增长所处阶段基点状态的一般采用一个国家的国民收入总值和一个国家工业经济生产的状态值加以测量;而在外商直接投资方面,Chenery和Strout(1966)的“双缺口模型”理论已论证了外商直接投资与国家经济增长的关系,认为其可以更好地促进国家经济快速增长,弥补东道国在经济增长中的“外汇缺口”、“储蓄缺口”以及哈罗德-多马经济增长模型中的资源供给缺口,从而提高国内投资水平,形成竞争优势;在国家资金储备与市场收益能力方面,学者们往往采用国家黄金储备总量和对外直接投资额加以衡量。因此,本文选取了国家GDP总值(X15)、工业生产指数(X16)、外商直接投资(X17)、对外直接投资(X18)、国家黄金储备(X19)4个指标作为国家经济发展基础与能力的二级评价指标。

三、实证设计与分析

1. 模型选取与数据来源

对于国家竞争优势评价,目前学术界主要采取聚类分析、数据包络(DEA)、因子分析法、主成分分析法、偏离—份额法等方法。本文选取主成分分析方法作为优势产业评价选取的方法,因为主成分分析法相对来说是一种比较成熟的多指标综合评价方法,它不仅能全面地反映产业特征和属性,而且指标权重可以排除主观因素的影响,使指标体系的构建更加科学化,结论更具全面性。进行主成分分析方法的关键是对其评价指标的选择。

根据上面选取的指标,采用《世界统计年鉴2010》及各2010年相关统计年鉴的横截面数据计算,得到世界38个国家经济增长的基本指标数据,再运用SPSS软件对38个国家经济增长数据进行主成分分析,得出影响国家经济增长优势的主因子,并以主成分分析结果为基础,对38个样本国家经济增长优势进行聚类分析,寻找不同规模国家经济增长优势的异质性特征。

在分析过程中,反映国家经济增长优势各个方面的不同指标往往具有不同的量纲和量纲单位。由于各个指标的性质不同、计量单位不同等,缺乏一定的综合性;另外,如果直接用原始指标值进行分析,就会突出数值较高的指标在综合分析中的作用,相对削弱数值水平较低指标的作用,从而使各指标以不相等的权重参加运算分析。为了消除由此产生的指标的不可公度性,运用极差变换法,对指标进行无量纲化处理。对正向指标,即数据值越大越好的指标进行常规的无量纲化处理,而对逆向指标和适度指标首先要转换成正向指标,然后再按正向指标进行无量纲化处理。

2. 因子主成分分析

对于许多指标问题X=(X1,X2,…,Xn)形成的背景原因是各种各样的,其共同原因称为公因子,每个分量xi又有特定的原因称为特定因子,因子分析就是用较少个数的公因子的线性函数与特定因子之和来表达原观察变量X的每个分量,以便达到解释原变量X的相关性并降低其维数。

(1)主成分分析适宜性检验

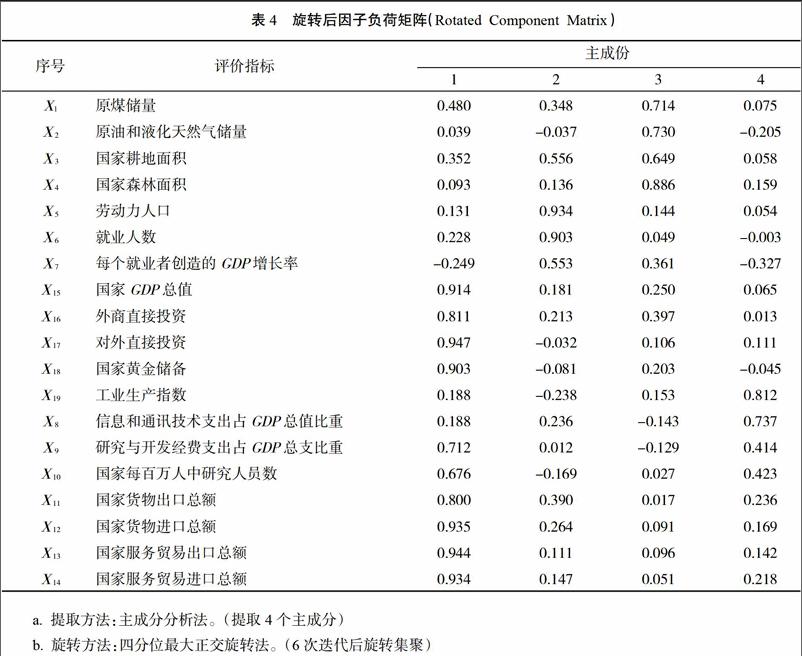

使用SPSS15.0对无量纲化处理后的数据进行主成分分析。首先做KMO统计量和Bartletts球形检验,通过KMO and Bartlett的检验,结果见表2,KMO=0.829>0.8,Bartletts球形检验卡方统计量892.112,单侧p=0.000<0.01,说明此处理后的国家经济增长优势基础数据评价非常适合于多元统计分析的主成分分析法。一般认为当KMO大于0.9时效果最佳,0.8~0.9时效果好,0.6~0.8时效果一般,0.6~0.5时效果差,0.5以下不适合做因子分析。

(2)主成分的提取

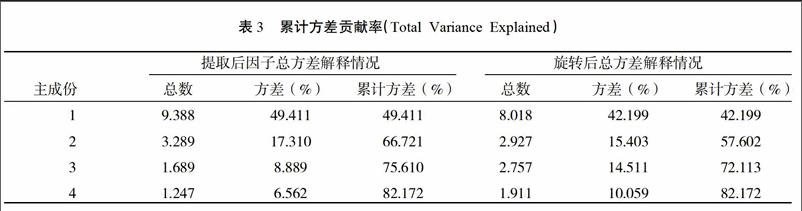

对于确定提取主成分的个数,本文采用特征值准则与因子累计方差贡献率相结合的方法,即选取特征值大于或等于1的主成分作为初始因子,同时因子个数满足方差累计贡献率达到80%以上。通过SPSS计算,求得累计方差贡献率为82.172>70%,对解释原有变量的贡献率很高,见表3。

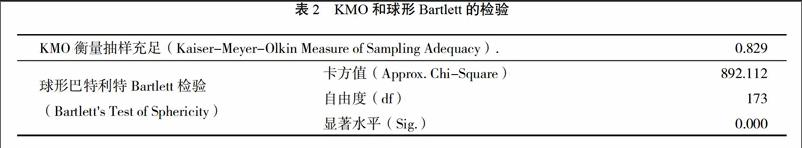

采用主成分法计算的因子载荷矩阵可以说明各主因子在各变量上的载荷,即影响程度。但为了使载荷矩阵中系数向0-1分化,对初始因子载荷矩阵进行方差最大旋转,旋转后的因子载荷矩阵如表4所示。

利用旋转后的因子载荷矩阵,可以考察各主因子的经济含义以及其与内部主要指标间的数量关系。由表4旋转向量矩阵的结果显示,共有4个公因子,第一个公因子在国家GDP总值(X15)、外商直接投资(X17)、对外直接投资(X18)、国家黄金储备(X19)、货物出口总额(X11)、货物进口总额(X12)、服务贸易出口总额(X13)、服务贸易进口总额(X14)所占权重较大,均在0.8以上,该公因子称为经济发展与贸易优势因子;第二公因子在劳动力人口(X5)、就业人数(X6)、每个就业者创造的GDP增长率(X7)等方面的贡献突出,该公因子称为人力资本要素优势因子;第三公因子在国家原煤储量(X1)、原油和液化天然气储量(X2)、耕地面积(X3)、森林面积(X4)等方面所占权重较大,均在0.6以上,该公因子被称为自然资源禀赋优势因子;第四个公因子在信息和通讯技术支出占GDP比重(X8)、研究与开发经费支出占GDP比重(X9)、每百万人中研究人员数(X10)等方面的权重较大,该公因子称为技术应用能力优势因子。这四项公因子就可以代替评价国家经济增长综合优势的19项指标,基本反映评价的82.172%。

(3)因子分析与评价模型

因子得分是因子分析的最终体现。在因子分析的实际应用中,当因子确定以后,便可计算各因子在每个样本国家上的具体数值,第j个因子在i个样本国家经济发展综合优势上的得分可以表示为:

Fji=wj1ZX1i+wj2ZX2i+wj3ZX3i+wj4ZX4i+……+wj18ZX18i+wj19ZX19i (j=1,2,…,4)(1)

Fji为i国经济增长综合优势评价第1到4个主因子得分,ZXi为变量Xi的标准化变量。Wji为第j个因子和变量i的因子值系数。根据因子得分系数可以计算出因子得分。

根据计算出的国家经济发展综合优势单项因子得分,以各个主因子的方差贡献率为权数,可以构造国家经济发展综合优势的评价模型为:

Fik=a1F1i+a2F2i+a3F3i+a4F4i (i=1,2,…,38)(2)

式中Fik为i国的经济增长综合优势评价得分;aj(j=1,…,4)为i国的第j个主因子得分的权重。利用SPSS软件运算可以计算出38个样本国家经济增长综合优势评价得分并按照降序排列。38个样本国家数据所反映出的国家经济增长综合优势评价结果见表5。

3. Q型聚类分析

根据主成分分析得出的38个样本国家经济增长综合优势的评价结果,以国家作为聚类分析个案,进行Q型聚类分析。相似测度采用平方欧氏距离,选用均值为1的标准化量纲方法,剔除分析变量中存在的量纲不一致的数据,采用组间平均联结法对样本国家主成分分析中的4个主因子进行聚类。如图1所示。

从图1的聚类树形图的分布结构来看,38个国家经济发展综合优势呈现出了较为典型的层次差异性特征。美国、中国、俄罗斯三国的经济发展特征各有自身特征,印度、巴西大型发展中国在经济增长综合优势上存在类似的发展特征,以英国、法国、日本、德国等国为代表的中小发达国家的经济增长优势形成方面存在相似之处,而以泰国、阿根廷、印度尼西亚、尼日利亚、委内瑞拉等国为代表的中小型发展中国家经济增长优势形成方面存在相类似的特征。

四、结论和政策建议

本文在欧阳峣(2009)提出的大国综合优势理论框架下构建了一个评价国家经济增长综合优势的指标体系。利用2010年世界38个国家的面板数据,运用主成分分析方法对各国的经济增长综合优势进行评价和排序,并以此对各国的综合优势进行了聚类分析。通过分析得出了几方面的结论:第一,国家经济增长综合优势的形成与国家经济发展基础与能力、人力资本、自然资源禀赋以及技术能力4个因素相关。第二,四个要素之间与国家经济增长综合优势形成的关系存在一定的差异性,国家经济发展基础与能力、资源要素禀赋(人力资本和自然资源禀赋)对国家经济增长综合优势形成的贡献率较大,技术能力因素的影响相对有限。如欧美等发达国家的综合增长优势相对较为明显,主要是由于其在经济基础与能力积累的优势而形成;而金砖四国的优势评价排名处于前列,则是因为四国资源要素禀赋的优势而形成的。第三,聚类分析的结果证实了国家经济增长优势的形成呈现出了较为显著的分层特征,这也为当前世界经济发展格局和未来趋势提供了一种诠释。特别要提出的是,虽然关于国家经济增长综合优势的评价研究中,本文的结论也表明了国家经济发展综合优势与技术能力存在关联性,但是它与目前现有文献关于技术能力与国家综合优势(竞争优势)的论断有区别。从分析的结果来看,技术能力虽对国家经济增长优势的形成有影响,但这种影响在四个因子当中贡献率最弱,仅占整体的7.986%(6.52/82.172)。

根据主成分分析与聚类分析的结果,引入了国家的国土面积和人口总数,结合两个测度指标对国家规模进行了划分,并对不同国家规模与经济增长综合优势之间的差异性进行了实证检验。实证检验的结果显示:大国的经济增长综合优势特征与其他类型规模国家之间存在显著差异性特征。大国经济增长优势的形成在于大国综合优势的存在。这种优势不仅仅是单纯的由技术落后而引起的后发优势,而其应该是一种由资源要素禀赋引起的比较优势和由技术能力、市场能力、社会能力而形成的综合优势。

鉴于本文的研究结论,我们对制定大国经济发展战略提出以下政策建议:

第一,发展中大国应该发挥资源优势,为经济起飞创造条件。在发展中大国,自然资源和人力资本禀赋对国家经济增长综合优势形成的贡献率较大。由于大国拥有比较丰富的自然资源和劳动力资源,因而在工业化初期往往占有一定的发展优势。根据罗斯托提出的经济增长阶段理论,发展中国家实现经济起飞需要具备一些条件,包括工业成为经济增长的主体、较高的资本积累率和能够带动经济增长的主导部门。为此,在为经济起飞创造前提阶段,发展中大国可以遵循林毅夫教授提出的比较优势战略,利用规模庞大的资源优势,发展资源密集型和劳动密集型产业,生产具有比较优势的产品,尽快建立国家主导产业,通过创造最大的剩余积累资本,逐步改变经济增长的要素禀赋结构,推动产业转型和升级。

第二,发展中大国应该依靠技术进步,提高资源利用效率。虽然资源禀赋对发展中国家经济增长优势形成的贡献要大于技术进步,自然资源和人力资本在经济发展中占居重要地位。但是,有些资源是不可再生的,如果不注意节约资源,就难以实现经济的可持续发展。随着经济发展特别是工业化对资源需求的不断增长,资源对经济增长的约束作用愈益增大,而大国的资源需求在国际资源需求中占很大的比重,使得大国从外部获取资源的难度大大超过小国。因此,即使在工业化初期或者中期,都应该重视节约资源,并且通过技术进步提高资源使用效率,包括发展低消耗资源技术和资源循环利用技术,或者通过资源替代技术来解决资源问题。

第三,发展中大国应该重视教育和培训,提高人力资本质量。充裕的人力资源是大国经济增长的重要优势,特别是工业化初期和中期,发展中大国往往能够享有“人口红利”。然而,随着工业化规模的扩大和水平的提高,人力资本的充裕程度会逐步降低,从而出现“刘易斯拐点”,而且经济发展对人力资本质量和水平的要求不断提高。为此,发展中大国在实现经济起飞和推进工业化的过程中,必须推行“科教兴国”战略,通过对劳动者的教育和培训,提高专业技能和劳动生产率;通过提高技术人员的研发能力和水平,提高产品技术含量和附加值。总之,可以通过人力资本的升级促进产业升级,进而实现经济增长方式转变和经济转型。

注 释:

{1}亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》,北京:商务印书馆,1999年,第122-124页。

{2}西蒙·库兹涅茨:《各国的经济增长》,北京:商务印书馆,1985年,第144-145页。

{3}霍利斯·钱纳里、莫伊思·赛尔昆:《发展的型式》,北京:经济科学出版社,1988年,第89-91页。

{4}Denison E F:“The sources of economic growth in the United States and the alternatives before us”,New York:Committee for Economic Development,1962,pp.23-25.

{5}Yoshitomo Ogawa:“The Structure of Optimal Tariff Rates in a Large Country with Market PowerEconomic Theory”,Economic Theory,Vol.33,No.2,2007.

{6}Alessandra Casella:“Large Countries,Small Countries and the Enlargement of Trade Blocs”,European Economic Review,Vol.40,No.2,1996.

{7}Caprio Gerard,Patrick Honohan:“Finance for Growth:Policy Choices in a Volatile World”,Asean Economic Bulletin,Vol.20,No.3,2003.

{8}Mundell R A:“Currency Areas,Common Currencies,and EMU”,The American Economic Review,Vol.87,No.2,1997.

{9}张培刚:《新发展经济学》,郑州:河南人民出版社,1992年,第99-104页。

{10}李由:《大国经济论》,北京:北京师范大学出版社,2000年,第78-81页。

{11}曾剑秋、丁珂:《内外经济循环理论与大国经济发展策略》,《北京邮电大学学报》(社会科学版)2007年第3期。

{12}孙早、张敏、刘文璨:《后危机时代的大国产业战略与新兴战略产业的发展》,《经济学家》2010年第9期。

{13}欧阳峣:《“大国综合优势”的提出及研究思路》,《经济学动态》2009年第6期。

{14}张景华:《经济增长中的自然资源效应——自然资源是“福音”还是“诅咒”》,《山西财经大学学报》2009年第5期。

{15}Sachs,Jeffrey D,Andrew Warner:“Reform and the Process of Global Integration Stanley”,Brookings Papers on Economic Activity,25th anniversary issue,No.1,1995.

{16}Glyfason T:“Natural Resources,Education,and Economic Development”,European Economic Review,Vol.45,No.1,2001.

{17}R A Berger,M J Seel,K Wood R Evans:“Effect of a Centralizing Device on Cement Mantle Deficiencies and Initial Prosthetic Alignment in Total Hip Arthroplasty”,The Journal of Arthroplasty,Vol.12,No.4,1997.

{18}Kemps Eva,De Rammelaere,Stijn:“The Development of Working Memory:Exploring the Complementarity of Two Models”,Journal of Experimental Child Psychology,Vol.77,No.2,2000.

{19}Hamilton K,Bayon R,Turner G,et al:“State of the Voluntary Carbon Markets 2007:Picking Up Steam”,The Ecosystem Marketplace,New Carbon Finance,No.1,2007.

{20}毛彦:《自然资源禀赋与俄罗斯经济增长》,吉林大学博士学位论文,2010年,第64-67页。

{21}Thodore W Schults:《人力资本投资》,北京:社会科学文献出版社,1999年,第63-64页。

{22}萨缪尔森:《经济学》,北京:人民邮电出版社,2008年,第210-211页。

{23}Stewart:“Organization and Control”,Administrative Science Quarterly,Vol.26,No.4,1981.

{24}傅家骥、程源:《面对知识经济的挑战,该抓什么?—再论技术创新》,《中国软科学》1998年第7期。

{25}陈劲、徐大可、伍蓓:《技术、制度与生产率关系研究——基于中国各省区发展的实证分析》,《科学学研究》2007年第S2期。

{26}Romer Paul M:“Implementing a National Technology Strategy with Self-Organizing Industry Investment Boards”,Brookings Papers on Economic Activity,No.2,1993.

Can National Scale Affect the Economic Growth Advantages?

——A Test Analysis on Thirty-eight National Data

OUYANG Yao,Li Jian-fei

Abstract:This paper,based on the theory analysis framework of the national scale influencing economic growth advantages,has constructed the evaluation index system of the national economic growth advantages,and made an empirical test to the different scale national growth advantages. Firstly,this paper selectes data of thirty-eight countries to verify the existing difference and its significant difference in economic growth advantages;The economic growth edges of big countries lie in their comprehensive advantages. The growth edges are not purely spawned by the technical backwardness. They should be brought about by the comparative advantages of resources and the comprehensive advantages formed by techniques,market ability and social ability.

Key words:national scale;economic growth;the comprehensive advantages

(责任编校:文 香)