风险社会中媒介传播悖论及消解路径探析*

——以“上海外滩踩踏事件”为例

2015-12-02汤天甜

□文│汤天甜 李 杰

风险社会中媒介传播悖论及消解路径探析*

——以“上海外滩踩踏事件”为例

□文│汤天甜 李 杰

研究从风险社会的媒介传播悖论入手,以“上海外滩踩踏事件”为切口,通过分析风险社会建构过程中媒介传播的诸多矛盾,重新审视媒介的社会功能,有助于探寻消解传播悖论的可能路径,为风险传播路径提供有益借鉴。

风险 风险社会 建构 传播悖论 媒介责任

在风险社会里,媒介“对已经确定的风险的定义就像是一支魔棒,在一个对自身造成威胁的迟钝的社会,它可以激活政治中心”。[1]鉴于风险的这种“不确定”性,媒介对风险的传播过程也较为复杂,一方面有呈现风险、完成“风险沟通”的职责,另一方面,可能激化现有风险并引发次生风险。当前我国正处于社会转型期,在中国特色的风险社会里探讨媒介的风险传播过程极具现实意义。本文试图以“上海外滩踩踏事件”为研究基点,分析媒介传播过程中出现的诸多矛盾,以此重新审视媒介的社会功能,找出消解传播悖论的可能路径,为风险传播提供有意义的借鉴。

2014年12月31日晚23时35分许,上海外滩陈毅广场发生群众拥挤踩踏事故,导致36人死亡,49人受伤。事发后,如“跨年”“上海”“伤亡”等关键词被@小铁炼钢ing发出并引起了广泛关注,无论是传统媒体、网络媒体等媒介传播场域或是微博、微信等公众传播场域都对事件进行了大量传播与持续关注,中央政府、上海政府迅速对事件作出应对,舆论之声逐渐消弭。在事件传播过程中,《新京报》对一名复旦大学的遇难者信息的披露引起该校官方以及部分学生的不满,并出现“呼吁家属拒绝媒体采访”之声,此事件再次引发学界展开关于“知情权与隐私权”等诸多问题的讨论。

一、媒介的传播偏向与风险本质探究的隐匿

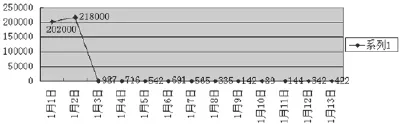

媒介的风险传播是将不确定的、无形的风险具体化的过程,在这一过程中,有关“风险”讯息的传播“意味着所有关于它的知识都是媒介性的,都依赖于解释”。[2]从风险景观的整体性来看,在“上海外滩踩踏事件”中,媒介对风险的建构存在固化思维的偏向,并没有完成对风险的全景式扫描。为了找出媒介风险传播的逻辑,笔者对事件的相关报道进行了宏观考察,在百度新闻高级搜索中,以“上海踩踏”为关键词,对2015年1月1~13日的新闻进行逐日搜索,经过整理得到以下数据(在这里,传统媒体如《新京报》《新闻晨报》《南方周末》、中央电视台等的相关报道已涵盖在内,故不将传统媒体与网络媒体分别考察)。

图 2015年1月1~13日“上海外滩踩踏事件”新闻量分布图

从媒介呈现的风险景观看,“上海外滩踩踏事件”的风险传播是基本按照“现场还原—家属曝光—政府应对—事件问责—反腐”这样的固化逻辑思维进行的。其中,除去“伤亡情况”这一主线,反思、谴责成为最重要的辅线,即反思政府管理,谴责官员、医院、警察。而对“踩踏”本身的科学认知与应对,以及基本急救常识的普及方面,媒介的风险意识培养是缺失的,风险本质的隐匿将会产生更大的风险。正如英国《金融时报》的评论《上海踩踏事故不是对当代中国缺陷的判决》所说,“不知为何,整件事与一种关于民族忧虑的叙事建立起了联系”。媒介固化思维的片面表达植根于传统社会的灾难报道,面对现代性风险社会,媒介角色和功能需要转变,不仅风险再现的传播功能是其职责,对风险本质探析的建构功能也是其应有之义,大众传播指向的并不是单一的灾难而是对未来社会图景的建构。

表1 1月1~13日“上海外滩踩踏事件”的媒体关注

二、风险衍生情感的渲染与元风险呈现的弱化

2008年汶川地震中媒体部分悲情化报道引发了媒介“悲情传播”大讨论。强人性化的情感在灾难面前转化为悲情,媒介的“悲情传播”本质上是将人性中最令人敬畏的部分展现出来,但是悲情的呈现与塑造需要“度”来制衡。“上海外滩踩踏”事故发生后,现场以及家属的悲痛的“直播”成为具有高新闻价值的素材,而部分媒体的表达偏离了悲情,异化出“恐惧”,如《羊城晚报》的《幸存者痛苦回忆上海外滩踩踏事件:3秒内倒下一大片》,中国网的《外媒关注上海踩踏事件 网友称上海一夜变孟买》、环球网的《上海踩踏事故让世界揪心 被和印度“直白对比”》等。在媒介建构的“风险社会”里,对事实的“修辞”促使客观真相淹没在主观情绪中,这种建构的扩展同时也是“风险”外围的噪音,对“风险”的消解起到明显干扰作用。

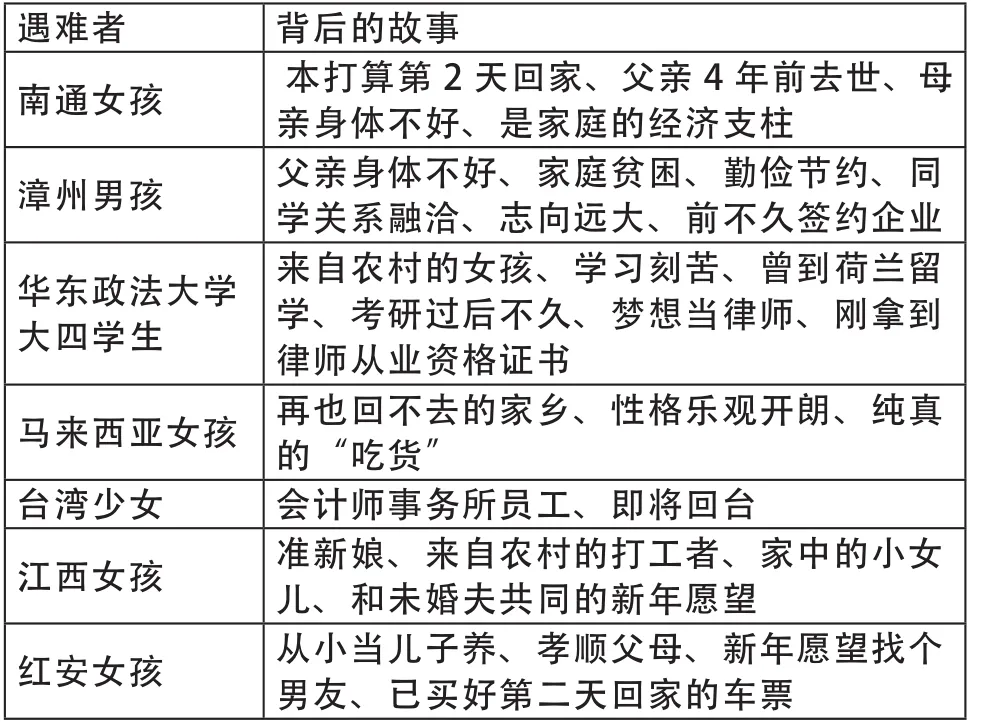

2015年1月3日,随着遇难者名单的公布,遇难者身份以及其背后的故事曝光。通过对部分报道遇难者的新闻梳理(表2)中发现,媒介对遇难者身份的建构基于一种“悲情”,鲁迅曾说,“悲剧将人生有价值的东西毁灭给人看”。[3]家庭的悲剧、奋斗生命的戛然而止、社会好青年的陨落等这些作为人类的美好理念被打破,这种“美好”的悲情比悲情本身更具渲染力。

表2 部分遇难者背后故事的呈现

大多数情况下,在具有“伤亡”特征的风险传播中,“风险”已经被从“元风险”中分离,而仅成为公众“风险想象”中具有吸引力和震撼力的话语形式,这一过程中,媒介传播的“衍生情感”逐渐将“元风险”消解。公众沉浸在媒介营造的悲情中,又迫于新消息的接收和吸引,其反思能力逐渐被本应理性建构“风险社会”的媒介挟持。元风险呈现的弱化逐渐使人们迷失在媒介营造的衍生风险的情绪中并将这种“拟态情感”作为现实感知,导致个体的自主与反思根基“决堤”,一旦新风险出现时,类似的情景重新上演,逐渐形成一种非良性循环。

三、知情权的扩张与隐私权边界探寻

在“上海外滩踩踏事件”发生后,随着遇难者身份的确定,媒介开始进行遇难者故事的挖掘,其中,《新京报》对上海复旦女学生的报道受到复旦大学部分师生的指责。1月1日,《新京报》以《复旦20岁“才女”外滩踩踏事故中遇难》为标题,运用个人社交媒体信息以及相关同学的采访,对“复旦女学生”的情况进行全面报道,并引用其男友在社交平台上的信息内容来表达惋惜。当晚,复旦大学官方微博及微信平台先后发文呼吁媒体尊重、保护这位逝者,让逝者安宁。1月2日,一篇注明来源为“复旦易班”微信公众号的帖子《【呼吁】少点伤痛,多点尊重》通过微信朋友圈大量转发,质疑媒体挖掘并曝光“复旦女学生”隐私的做法。1月3日,一位广州媒体人对此事件作出回击并发帖题为《媒体人就外滩踩踏事件致复旦学生公开信:别太矫情了》。社会各界展开了“隐私权与知情权”的讨论。

在新媒介环境下,社交平台的使用,使公共空间与私人空间的边界越来越模糊,对于个人而言,社交媒体如同人际交流,其虽在公共空间上发表信息却具有私人空间的性质,而对于开放的网络空间,社交媒体上个人空间虽然具有个体性,却是对全社会开放的。在这种公私模糊的空间,隐私权与知情权的边界很难认定。

2012年12月28日,第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》(以下简称《决定》),《决定》规定:国家保护能够识别公民个人身份和涉及公民个人隐私的电子信息。任何组织和个人不得窃取或者以其他非法方式获取公民个人电子信息,不得出售或者非法向他人提供公民个人电子信息。《决定》为治理网络信息滥用提供了法律依据,但却引发阻碍网络反腐的担忧,新媒体时代,知情权与隐私权边界的权衡仍要基于传统时期的判定,较为中立的观点认为:对于公众人物以及卷入公共事件的人物的隐私,应采取公众利益和国民利益至上的原则;对于普通人的隐私,应该采取人格权至上的原则;在处理日常的传播权与隐私权的冲突时,采取“实际的恶意”原则来判断对隐私的侵犯是否成立。[4]

法律界有句名言“隐私权到公众利益为止”,在隐私权与知情权边界模糊的情况下,“公共利益”看似是最有效的判定标准。笔者认为,本次事件中“知情权”与“隐私权”的争论可以从以下问题考虑,遇难者背后的故事是否牵涉到公共利益;风险社会中,这些素材对“风险”本身有多少建构与传播意义。

四、媒介风险传播悖论消解的可能性讨论

有学者认为,风险的“不确定性”和“潜在性”等特性决定了媒介传播悖论存在的必然性,但通过对上述媒介风险传播悖论的分析发现,媒介报道行为失范同样是其传播悖论产生的诱发因素。因此,在风险社会中,媒介报道行为的规范及风险意识的培养是消解风险传播悖论的有效路径。

1.媒介报道需要“平衡”思维

风险事件纷繁复杂,媒介所做的选择性报道如果忽视风险背景知识,以偏向的风险“事实”呈现来“覆盖”未知的风险知识,将会自觉或不自觉地掩盖风险本质。在风险传播中,“平衡”思维不仅指信息来源、获取手段和途径的平衡,更是强调事实、观点和价值观的平衡。在该案例中,媒介对信息的呈现遵循一定的固化思维,视点集中在事件还原、家属报道以及政府问责等方面,而在风险本身的特征、防治以及事故后的心理调试教育等方面则处于失衡状态。所谓事实平衡是指多角度、多视点地报道新闻,这就需要媒介在报道中扩大报道面,即增加报道量的同时,注重信息结构的平衡,以此保证受众对风险有更为客观、全面的认知,推动社会对风险作出理性判断。

此外,媒介报道中的倾向代表着某种价值的传输,“平衡”思维要求媒介在传播中做到价值的平衡。在该案例中,媒介所营造的事件氛围偏向于“悲情”和“恐惧”,而在风险传播中,恰恰是“科学”和“理性”才是最需要被传播的。如何平衡这种价值博弈,有学者提出了“对话式新闻”策略,即“好新闻的一个重要特征就是与想象中的敌人开展对话式新闻”。“与敌人的对话”是抛弃“恐惧”,回归“理性”的开始。在风险报道中,媒介需要以“假象的敌人”为基准向人们提供风险知识,让大众了解规避风险常识以降低风险损害,据此,也可以给事实的多元侧面提供一个对话的空间,并通过充分的信息交流实现“平衡”。

2.媒介反思性实践的必要性

风险具有“潜在性”,但在不断出现后展现出一定的规律,尤其是在以天灾人祸为主的常态化风险中。媒介如果对当前状况和过去经历没有意识,那么其建造世界图景的允诺可能为世界带来麻烦。风险反思既是对以往风险特征的把握也是对新闻实践的一种总结。“风险”特性需要媒介将“反思”提上日程,“反思”风险,“反思”报道,这对媒介风险思维的培养具有重要作用,同时也是媒介“监测”功能的需要。

在“上海外滩踩踏”事故发生前,诸多“红色信号”发出,比如,水泄不通的人流、拥挤的台阶等,却没有引起政府、媒介、公众的注意。而在这之前的宁夏、昆明等小学的踩踏事故却同样没有在人们脑海中形成一种经验。可见,“反思”作为媒介行为的一环并没有得到重视,本文所述媒介在风险传播中的诸多悖论,不仅可以作为媒介反思性实践的起点和基础,更希望能将“反思”这一理念融入到媒介的日常风险传播中,促使其对以往及新出现的问题进行深入反思,提升反思自觉,在风险认知与构建实践中,有意识地完成科学理性的风险传播,促进社会实现有效的风险沟通。

3.媒介风险意识的“涵化”

风险意识培养的目的在于能够使公众面对社会可能发生的突发危机或灾难时有一定的思想意识和应对知识,而这在很大程度上需要依靠媒介来普及与涵化。就电视而言,科学技术的传播依托于专业化的节目,如科教节目、专家解读形式的新闻节目以及一些包括科学信息内容的娱乐节目。在这些节目生产过程中,需要媒介摒弃“忽视风险”的固化思维,并为“风险”认知与探讨留出“议程”空间。对于报刊来讲,风险意识的培养主要依靠风险信息的呈现以及对风险知识的深入解读,这个过程需要记者强化自身的“风险思维”,深入探寻风险本质。此外,新媒体的发展也为风险意识涵化提供了新的平台, 据第35次《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示,截至2014年12月,中国网民规模已达6.49亿人。微博、微信、手机客户端(APP)等新技术平台为媒介风险知识的大范围传播提供可能,如在“上海外滩踩踏事件”发生后,果壳网在其微信平台上发布的“踩踏中如何自救”等信息被大量转发,这也为媒介的风险涵化提供了一种新的思路。

总而言之,风险意识的涵化需要媒介在风险未发生时,将科学与理性融入日常报道中,这是“未雨绸缪”式的涵化。通俗来讲,就像是一种“保险”推销,是风险意识的培养。在风险爆发时,则需要从风险现状出发向人们传递相关知识,传播“理性”和“科学”,以此强化人们的风险意识与认知。

(作者单位:重庆大学新闻学院)

*本文系国家社科基金项目“基于风险社会视角下中国电视传播的响应机制与应对策略研究”(14CXW01),重庆市教育委员会人文社会科学研究项目“校园媒介融合视阈下高校软实力建构与可持续发展研究”(13SKA06)的阶段性成果

注释:

[1]乌尔里希·贝克.风险社会的再思考[J].马克思主义与现实,2002(4)

[2]汪胤.皮尔士现象学及其意义[J].上海交通大学学报(哲社版),2008(2)

[3]鲁迅.鲁迅全集(第一卷)[M].北京:人民文学出版社,2005:203

[4]单波,陈亦琳.隐私权与知晓权:冲突与平衡[J].武汉大学学报(人文科学版),2004(2)

[1][英]大卫·丹尼.风险与社会[M].马缨,王嵩,等译.北京:北京出版社,2009

[2]乌尔里希·贝克.世界风险社会[M].吴英姿,孙淑敏,译.南京:南京大学出版社,2004

[3]安东尼·吉登斯.现代性后果[M].田本,译.南京:译林出版社,2000:52

[4]成伯清.“风险社会”视角下的社会问题[J].南京大学学报,2007(2)

[5]贝克,邓正来,沈国麟.风险社会与中国—与德国社会学家乌尔里希·贝克的对话[J].社会学研究,2010(5)

[6]全燕,申凡.媒介化生存下“风险社会”的重构与反思[J].国际新闻界,2011(5)

[7]蒋晓丽,胡登全.风险社会与媒介表征[J].四川大学学报,2010(2)

[8]中国互联网络信息中心.中国互联网络发展状况统计报告(第35次)[R].北京:中国互联网信息中心,2015