房价变化、信贷约束与住房“财富效应”非对称性

2015-11-30周华东周亚虹

周华东,周亚虹

(1.上海财经大学经济学院,上海200433;2.合肥工业大学经济学院,安徽合肥230601)

●经济观察

房价变化、信贷约束与住房“财富效应”非对称性

周华东1,2,周亚虹1

(1.上海财经大学经济学院,上海200433;2.合肥工业大学经济学院,安徽合肥230601)

近年大量文献考察了住房市场“财富效应”,但大都忽视了“财富效应”非对称性问题。文章建立一个理论模型说明“财富效应”非对称性的发生机制,并基于我国省际面板数据进行实证分析。研究结果表明:尽管不同类型的消费支出其“财富效应”的方向不确定,但大都具有一定的非对称性,即当房价较低时,大部分家庭的信贷约束束紧,此时房价上升对消费的影响较大;当房价较高时,大部分家庭的信贷约束没有束紧,此时房价上升对消费的影响较小。文章结论对进一步探明房价变化对消费支出的影响和房地产调控的宏观效应具有一定的现实意义。

房价变化;信贷约束;财富效应;非对称

一、引言与文献综述

近年来,我国居民消费持续走低,引发社会各界广泛关注。居民消费率是指在某时期内一国或地区的居民消费总额占国内生产总值的比例,它和政府消费率(政府消费额占的比例)之和构成了一国或地区的最终消费率。按此定义,我国居民消费率从20世纪80年代初的51.8%持续下降至2010年的33.8%这一历史最低水平。另一方面,如果我们考察城镇居民的消费率(用城镇居民消费性支出与其可支配收入之比衡量)也可以看出同样的变化趋势(见图1)。城镇居民消费率在80年代基本上在80%~90%之间波动,但从90年代初开始缓慢下降,1998年跌破80%至历史最低点79.8%,此后城镇居民消费率加速下降,到2013年已降至66.9%。

图1 城镇居民的消费率变化趋势

众所周知,我国20世纪80年代后期开始城镇住房商品化改革,我国自1998年住房制度全面改革以来,各地房价水平持续上涨,全国住宅商品房平均销售价格从1998年的1 854元每平方米涨至2013

年的5 850元每平方米,15年间增长了215%,年均增长14.4%。用CPI平减指数剔除通货膨胀的影响后,实际房价水平上涨幅度也达到133%,年均增长8.9%。房价上升是否导致了城市居民消费的变化?即我国住房市场是否存在“财富效应”的这一问题激发了大量研究,但研究结论却存在较大分歧。

部分文献发现我国住房市场存在较显著的财富效应。如王子龙等(2008)[1]利用1996-2007年全国房地产价格和季度居民消费的时间序列数据进行了实证研究,结果显示房地产市场存在着明显的净财富效应。赵杨等(2011)[2]用中国1994-2011年间宏观季度数据为样本运用同样的方法得出了相同的结论。黄静和屠梅曾(2009)[3]利用CHNS(中国健康与营养调查)数据对2000-2006年居民房地产财富与消费之间的关系进行了研究,认为房地产财富对居民消费有促进作用,但是房价上涨使得房地产财富效应有所减弱。最近,杜莉等(2013)[4]利用2008-2011年对上海城镇居民家庭进行入户调查取得的数据发现房产价格上升总体上提高了上海城镇居民的消费倾向。赵西亮等(2013)[5]利用CHIP(中国居民收入调查)数据中2002-2007年样本发现房价上涨不能解释中国城镇居民的储蓄率上升。

另一部分文献认为我国住房市场不存在明显的财富效应,部分研究甚至认为我国住房市场房价上涨对居民消费存在一定的“抑制”作用。如洪涛(2006)[6]利用2000-2004年的省际面板数据进行了实证检验,研究发现商品房屋平均销售价格上涨会降低个人的消费支出。王柏杰等(2011)[7]利用我国2003年到2010年的季度面板数据,运用工具变量法考察了房地产财富效应,发现房价较高的省市并未表现出较高的消费效应。陈崇和葛杨(2011)[8]利用1998-2008年间的省级面板数据分析,表明房价在短期对储蓄具有正面影响。谭政勋(2010)[9]利用1999-2009年上半年全国季度数据,通过估计分位数回归模型分析认为2005年以来房价上涨对消费产生显著的挤出效应。王子龙和许箫迪(2011)[10]利用我国30个大中城市1998-2009年的季度数据表明我国近年来房价持续上涨对居民消费产生了一定的“挤出”效果和“抑制”作用,但从全国总体来看这种“挤出”和“抑制”作用并不明显。谢洁玉等(2012)[11]利用UHS(中国城镇住户调查)数据2002-2008年间样本发现房价显著抑制了消费,且该抑制效应在不同群体间差异明显。陈斌开和杨汝岱(2013)[12]利用UHS数据2002-2007年样本数据发现住房价格上涨使得居民不得不“为买房而储蓄”,从而提高居民储蓄,减少消费。

国外对房价变化与消费关系的研究结论也存在显著差异。如Engelhardt(1996)[13],Benjamin et al.(2004)[14],Case et al.(2005,2013)[15-16]发现房价对消费具有大而显著的影响。Elliot(1980)[17],Skin⁃ner(1989)[18],Hoynes&McFadden(1997)[19],Calo⁃miris et al.(2009)[20]则发现住房的财富效应并不显著。西方发达国家住房市场的实证研究很少发现房价上升降低消费的情况。但Muellbauer(1997)[21]认为,如果信贷市场不够发达,房价上升很有可能使消费减少。然而他的实证研究表明考虑到信贷市场发展后,房价对消费的影响从无变为显著为正,并没有发现存在负面影响。

综上,由于不同国家和地区存在较强的异质性,各国各地在传统观念、人口结构、贫富差距、金融发达度、投资渠道等方面存在显著差异,进而影响住房财富效应,使得地区间财富效应不尽相同。国内外文献对此差异性进行了广泛的研究,但很少有文献注意到房价变化对居民消费约束的非对称现象,尤其是房价自身变化带来的信贷约束松紧变化引致的财富效应非对称性。需要指出的是,非线性和非对称性特征是基于信贷市场不完善性的“金融加速器”理论的基本特征,对此已有大量理论和实证研究,但具体到住房市场财富效应的非对称性,相关研究匮乏,包括Chen et al.(2010)[22],陈健等(2012)[23]基于居民信贷约束的“区制转换”研究了信贷约束对住房财富效应的非对称性。本文首次利用中国总量分类数据直接说明我国房价变化对居民消费支出的非对称性影响——当房价较低时,大部分家庭的信贷约束束紧,此时房价增加对消费的影响较大;当房价较高时,大部分家庭的信贷约束没有束紧,此时房价增加对消费的影响较小。

本文剩余部分内容安排如下:第二部分分析财富效应的传导机制,由此辨清信贷效应可能引致住房财富效应非对称性;第三部分建立一个理论模型说明财富效应非对称性的发生机制;第四部分包括变量和数据、计量模型设定、实证分析以及稳健性检验;第五部分是结论与政策含义。

二、财富效应传导机制

为厘清住房财富效应非对称性的本质特征,我们从财富效应的传导机制出发阐述其起源。Ludwig &Slok(2002)[24]将房价变化对消费支出的影响分为实现的财富效应、未实现的财富效应、预算约束效应、流动性约束效应以及替代效应五种。李亮(2010)[25]归结为直接的财富效应、抵押或流动性约束效应、缓冲储备或预防性储蓄效应、分布效应等四种传导渠道。为使分类更具现实意义和可操作

性,我们这里将房价变化对居民消费支出的影响机制总结为为针对有房户的直接财富效应和信贷效应以及针对无房户的挤出效应和替代效应四种,见图2所示。

图2 财富效应分类

(1)直接财富效应指房价上涨使得拥有住房的家庭财富增加,财富增值使居民永久收入增加,从而会增加居民消费。根据LC-PIH,财富效应虽然在理论上有存在的可能,但是如下两个方面的原因使得该效应大打折扣:其一,遗产动机。不论是由于未来的不确定性还是对子女的疼爱,中国大部分父母都会把房产遗留给下一代,对那些仅拥有一套自住房的家庭而言,这种财富效应是不会转化为持久收入的增加。其二,有助于发挥财富效应作用的住房反向抵押贷款(“以房养老”)在我国刚起步,并未起到应有的作用。总之,财富效应的影响可能相对较弱,因为它仅存在于那些拥有多套房的家庭,而多套房的高收入家庭的边际消费倾向却很小。

(2)信贷效应指住房作为一种广泛存在的抵押资产,房价上升使该抵押品价值增加,放松了信贷约束,增加居民消费。不论是多套房的拥有者还是单套房的拥有者,均可以从房价上升中获得更有利的信贷条件。这对那些面临信贷约束的有房家庭而言,显然可以藉此提高信贷额度,有助于增加其消费支出。随着金融市场的不断发展和完善,该渠道的影响会逐渐增强。很多经济学家认为信贷效应是影响财富效应的主要渠道。Catte et al.(2004)[26]通过对比研究表明,只有在抵押贷款市场发达的国家,房价变化才具有较强的财富效应。Campell& Cocco(2007)[27]的研究也进一步证实信贷条件对财富效应起着重要影响。

(3)挤出效应指对无房(租房)户而言,房价上升一方面增加了其住房支出,直接减少了非住房消费支出;另一方面需要为购房进行更多的储蓄,间接减少了非住房消费支出。Sheiner(1995)[28]考察了房价变动对租房家庭储蓄的影响。前者利用美国1984年的PSID数据发现,房价上涨对储蓄具有正向的影响,居住在高房价城市的年青租房家庭比居住在低房价城市的租房家庭储蓄更多。

(4)替代效应指某些无房但又准备购房的家庭面临高房价时可能放弃购房,转而增加费住房支出的消费。Yoshikawa&Ohtake(1989)[29]在日本发现了这种情形,他们将此称为“绝望的消费”。鉴于中国“有房才有家”的传统观念,个人拥有住房的欲望非常强烈,同时我国租房市场和住房保障体系不够成熟,替代效应的影响可能远弱于发达国家。也就是说,与挤出效应相比,替代效应的影响相对较小。

一般而言,财富效应、信贷效应和替代效应提高居民消费支出,挤出效应降低居民消费支出,总财富效应是这四种效应的加总。由于这四种效应的大小因地因时因人而异,总效应的方向和大小在不同地区、不同时期乃至不同人群中存在显著差异也就不足为奇了。但是,有两个问题的答案相对明确:其一,某些特定效应或者对特定人群的影响结果是明确的。比如,房价上升通常会促进有房家庭消费增加①,尽管它对无房(租房)家庭的影响方向不确定。其二,信贷效应存在非对称性。如果其他条件不变,房价较低时信贷效应较强,房价较高时信贷效应较弱。换言之,相对于高房价地区而言,低房价地区的总财富效应强于高房价地区的财富效应。

三、理论模型

Bernanke et al.(1999)[30]提出的“金融加速器”理论表明,信贷市场对宏观经济波动的影响是非线性的。在金融加速器作用机制下,外部冲击对经济的影响取决于信贷市场所处的状态而呈现非对称性——宽松的信贷市场状态下外部冲击对经济的影响较小,紧缩的信贷市场状态下外部冲击对于经济的影响较大。但直到最近Case et al(.2005,2013)[15-16]才开始注意到财富效应的非对称性。Guerrier&Iacovi⁃ello(2014)[31]在动态随机一般均衡框架下对此进行了理论和模拟分析。本文基于Guerrier&Iacoviello(2014)建立一个简化的动态一般均衡模型说明房价变化对居民消费支出的非对称性影响。

假设家庭消费包括一般消费ct和住房ht,同时可以进行跨期借贷。家庭的跨期最优化问题为:

这里,E0是条件期望算子,β是贴现率,j代表家庭对住房的偏好。家庭面临的约束条件包括现金流约束:

其中,pt代表住房相对于消费的价格,yt代表家庭收入水平,bt代表一期债券,R代表一期利率水平,δ代表住房折旧率,m代表信贷约束条件。

求解上述不等式约束问题可得如下Kuhn-Tuck⁃er条件:

当家庭信贷约束束紧时,bt=mptht,这时要求λt>0;当家庭信贷约束未束紧时,bt<mptht,这时要求λt=0。这对应于现实生活中的两类家庭,前者受到信贷约束,有强烈的意愿增加贷款进行消费;后者位于预算约束线内部,贷款额度的增加对其影响不大。

对于信贷约束束紧的家庭:

由式(2)、(4)、(5)、(8)求解消费的稳态值:

对于信贷约束未束紧的家庭:

由式(2)、(4)、(5)、(10)求解消费的稳态值:

可以看到,信贷约束束紧的家庭的稳态消费支出不仅取决于家庭收入,还取决于房价。但信贷约束未束紧的家庭的稳态消费支出与房价无关,因为其借贷额度低于所能借贷的最大额度,从而与资产价值无关。分别对式(9)、(11)求关于房价的偏导数知:

即对于信贷束紧的家庭,房价上升会增加其消费;对信贷没有束紧的家庭,房价上升不影响其消费。由此可见,社会总消费会随着房价的上升而增加。此外,当房价较低时,大部分家庭的信贷约束束紧,此时房价增加对消费的影响较大;当房价较高时,大部分家庭的信贷约束没有束紧,此时房价增加对消费的影响较小。换言之,房价变化对消费支出的影响随着房价的高低不同呈现出一定的非对称性。

四、实证分析

(一)变量与数据

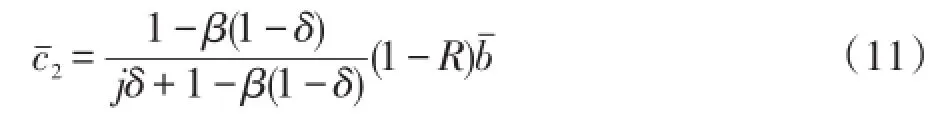

本文使用源自《中国统计年鉴》和各省统计年鉴的我国31省(市、自治区)1999-2013年的面板数据。按照我国现行统计方式,城镇家庭平均每人全年消费性支出(consump)细分为如下九类:城镇家庭平均每人全年服装消费性支出(con⁃sump_c),城镇家庭平均每人全年交通和通信消费性支出(consump_t),城镇家庭平均每人全年教育文化娱乐服务消费性支出(consump_e),城镇家庭平均每人全年医疗保健消费性支出(con⁃sump_m),城镇家庭平均每人全年家庭设备用品及服务消费性支出(consump_a),城镇家庭平均每人全年耐用消费品消费性支出(consump_d),城镇家庭平均每人全年食品消费性支出(consump_f),城镇家庭平均每人全年居住消费性支出(con⁃sump_h),城镇家庭平均每人全年杂项商品和服务消费性支出(consump_o)。通常而言,前四项消费性支出收入弹性较大,财富效应的非对称性明显;后面几项消费支出属于必需品范畴,收入弹性较小,财富效应的非对称性较弱。主要解释变量是住宅商品房销售价格(price),其他控制变量包括城镇居民家庭人均可支配收入(pincom)、城乡居民储蓄存款年底余额(save)和一年期人民币存款利息(r)。所有名义变量都用各省当年的CPI指数按2000年不变价格计算,主要变量的描述性统计分析见表1所列。

表1 主要变量的统计描述结果

(二)计量模型

本文建立如下动态面板模型检验不同房价的地区其信贷效应是否存在非对称性:

其中,下标i和t分别表示省份和年份。被解释变量yit是消费支出指标,包括城镇家庭平均每人全年消费性支出(consumpit)和各类消费性支出细目。priceit是住宅商品房销售价格,虚拟变量dit在高房价地区赋值为0,在低房价地区赋值为1。由于我国从1998年住房制度改革以来,全国各地房价一直处在上升周期,尚未出现下降趋势,故难以通过房价的上涨下跌来区分高、低房价地区。但从1999-2003年我国房价缓慢上升,至2004年则开始出现井喷式大幅增长。因而我们可以将1999-2003年作为低房价地区,2004-2013年作为高房价地区。另一个可供选择的定义是比较各省1999-2013年的房价收入比,低于趋势线的视作低房价地区,高于趋势线的视作高房价地区。这里我们用第一种定义进行回归分析,第二中定义的回归分析在稳健性检验中给出。另外,Xit是其他控制变量,包括城乡居民储蓄存款年底余额(saveit)和一年期人民币存款利息(rit)。μi是不可观测的省际效应,νit是随机扰动项。

(三)估计结果

由于存在“动态面板偏差”,FE估计是不一致的,因而采用系统GMM估计方法。该方法的优点是在满足被解释变量的滞后差分项与个体效应无关以及扰动项不存在自相关的前提下可以提高估计效率。根据各变量的经济含义我们大致可以判定消费支出的滞后差分项与个体效应无关,同时AR(1)和AR(2)的结果表明扰动项的差分存在一阶自相关但不存在二阶自相关,因而扰动项不存在自相关。Sargan检验结果表明在5%的显著性水平上无法拒绝“所有工具变量均有效”的原假设,这说明系统GMM估计方法适用。与赵安平和罗植(2012)[32]相同,本文采用两步系统GMM方法进行回归分析。

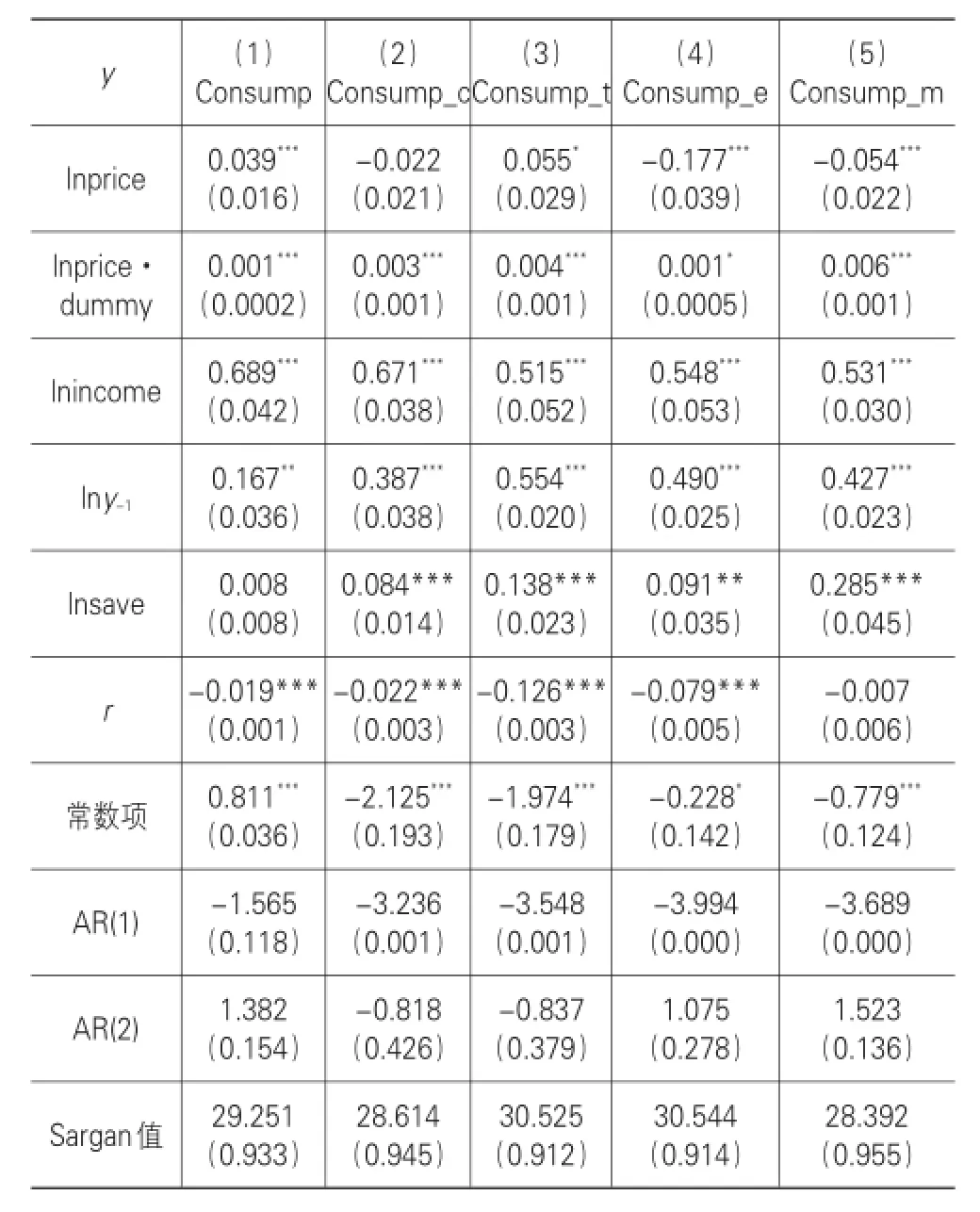

估计结果如表2所列。回归(1)显示高房价地区房价变化对居民消费的影响系数为0.025,低房价地区房价变化对居民消费的影响系数为0.030,说明我国存在微弱的正向住房财富效应。同时,交叉项系数为0.005,说明低房价地区的财富效应更大,比高房价地区财富效应高出20个百分点。这表示由于信贷约束,房价变化对我国城镇居民消费性支出存在一定的非对称性。为了进一步解释房价变化对消费支出的非对称性影响,我们还分别对各小类消费支出进行回归分析。结果显示,那些收入弹性较大的消费支出项目(服装、交通和通信、教育文化娱乐服务及医疗保健消费支出)存在较明显的非对称性,而那些具有必需品特征的消费支出项目不具有非对称性。表2的回归(2)-(5)列出了服装消费性支出(consump_c)、交通和通信消费性支出(con⁃sump_t)、教育文化娱乐服务消费性支出(con⁃sump_e)、医疗保健消费性支出(consump_m)等四项收入弹性较大的消费支出项目的回归结果。回归(2)显示高房价地区房价变化对居民服装消费性支出的影响系数为0.126,交叉项系数为0.012,低房价地区的财富效应比高房价地区财富效应高出9%。回归(3)显示高房价地区房价变化对居民交通和通信消费性支出的影响系数为0.063,交叉项系数为0.036,低房价地区的财富效应比高房价地区财富效应高出55%。回归(4)显示高房价地区房价变化对居民教育文化娱乐服务消费性支出的影响系数为-0.084,交叉项系数为0.040,低房价地区的财富效应比高房价地区财富效应高出46%。回归(5)显示高房价地区房价变化对居民医疗保健消费性支出的影响系数为-0.241,低房价地区房价变化对居民医疗保健消费性支出的影响系数为0.003,低房价地区的财富效应比高房价地区财富效应高出2%。回归(4)和回归(5)显示即使这两项消费支出存在负向财富效应,但依然存在明显的非对称性。

表2 房价与消费:基本结果

从表2的回归(1)-(5)可以看到,尽管财富效应有正有负(总消费支出、服装消费支出和交通和通信消费支出为正,教育文化娱乐服务消费支出和医疗保健消费支出为负),但房价变化对这几项消费性支出影响的非对称性却始终存在并很显著,这体现在交互项lnpriceit×dit的系数β2为正且都在10%水平上显著(实际上,除了医疗保健消费支出外,其他几个回归系数实际上都在1%水平上显著)。

(四)稳健性检验

本文通过选择替代关键指标、改变计量模型设定及样本范围上述回归进行一系列稳健性检验。首先,考虑关键指标的稳健性,基本回归分析中我们将1999-2003年作为低房价地区,2004-2013年作为高房价地区。另一个可供选择的定义是比较各省1999-2013年的房价收入比,将低于趋势线的视作低房价地区,高于趋势线的视作高房价地区。其次,考虑到其他宏观因素的影响,本文还引入时间效应控制不随个体变化的时期效应。再次,剔除特殊样本。由于2004-2006年我国房价处在快速上升期,如果去掉这几年数据有利于更好地对比高低房价地区的非对称效应。稳健型检验结果表明,这些变化并不影响前述分析结论(限于篇幅,仅列出了替换高低房价指标的稳健性检验,这也是最重要的检验,见表3所列)。

表3 房价与消费:稳健性检验

五、结论与政策含义

本文提供一个理解财富效应非对称性的理论框架,说明对于信贷束紧的家庭,房价上升会增加其消费;对信贷没有束紧的家庭,房价上升不影响其消费。由此可见,社会总消费会随着房价的上升而增加。此外,当房价较低时,大部分家庭的信贷约束束紧,此时房价增加对消费的影响较大;当房价较高时,大部分家庭的信贷约束没有束紧,此时房价增加对消费的影响较小。换言之,房价变化对消费支出的影响随着房价的高低不同呈现出一定的非对称性。本文首次利用我国省际面板数据对财富效应的非对称性进行实证研究,结果显示我国部分消费支出的财富效应存在较明显的非对称性。

房价变化不仅影响消费,还通过抵押担保形式的信贷约束渠道使该影响呈现非对称性,这一特征对社会经济生活有着重要影响。这对我们有如下几点启示:

(1)随着房价的普遍攀升,信贷效应引致的正向住房财富效应有减弱的趋势,这样一种非线性特征会影响居民消费变化。这需要我们完善市场经济体系、加强法制建设、创新消费金融模式,以形成有效利用住房“财富效应”的载体,促进居民消费。

(2)不同地区房价差异很大,房价调控政策和信贷政策应当差异化,着重缓解低收入地区和低收入家庭的信贷约束。低收入地区的房价水平及总体财富水平、金融自由化程度也往往较低,这需要加强地区发展政策尤其是金融信贷政策的扶持力度,努力培育中西部地区的市场潜力和消费潜力。

(3)房价变化还可能以类似的机制影响企业投资、政府购买以及国际贸易,即房价变化对国民经济有着广泛的非对称性影响。因而,房地产调控政策对国民总体经济具有一定程度的非对称性影响,且调控效果可能因时因地而异。

(4)由于我国自1998年住房制度改革以来房价水平一直处在上升期,这使得我们对房价变化对消费影响的非对称性研究不够完整。同时,由于时间较短,相关参数估计可能也不够准确。但可以预料的是,房价上涨使得信贷约束渠道产生的正向财富效应减弱,而一旦房价进入下跌期,信贷约束会产生较强的负向财富效应,对国民经济造成严重的负面影响。

注释:

①严格地说,应该是不存在对住房的净需求的家庭其财富效应为正。对那些虽然拥有住房但存在对住房的改善性需求的家庭而言,其效果类似于无房(租房)家庭。

[1]王子龙,许萧迪,徐浩然.房地产市场财富效应理论与实证研究[J].财贸经济,2008(12):116-141.

[2]赵杨,张屹山,赵文胜.房地产市场与居民消费、经济增长之间的关系研究[J].经济科学,2011(6):30-41.

[3]黄静,屠梅曾.房地产财富与消费:来自于家庭微观调查数据的证据[J].管理世界,2009(7):35-45.

[4]杜莉,沈建光,潘春阳.房价上升对城镇居民平均消费倾向的影响——基于上海市入户调查数据的实证研究[J].金融研究,2013(3):44-57.

[5]赵西亮,梁文泉,李实.房价上涨能够解释中国城镇居民高储蓄率吗——基于CHIP微观数据的实证分析[J].经济学(季刊),2013(1):81-102.

[6]洪涛.房地产价格波动与消费增长——基于中国数据的实证分析及理论解释[J].南京社会科学,2006(5):54-58.

[7]王柏杰,何炼成,郭立宏.房地产价格、财富与居民消费效应——来自中国省际面板数据的证据[J].经济学家,2011(5):57-65.

[8]陈崇,葛杨.房地产价格波动的储蓄效应研究:1997-2008——基于省际面板数据的实证检验[J].产业经济研究,2011(3):72-78.

[9]谭政勋.我国住宅业泡沫及其影响居民消费的理论与实证研究[J].经济学家,2010(3):58-66.

[10]王子龙,许潇迪.房地产市场广义虚拟财富效应测度研究[J].中国工业经济,2011(3):15-25.

[11]谢洁玉,吴斌珍,李宏彬,等.中国城市房价与居民消费[J].金融研究,2012(6):13-27.

[12]陈斌开,杨汝岱.土地供给、住房价格与中国城镇居民储蓄[J].经济研究,2013(1):110-122.

[13]EngelhardtGV.House Price and Home Owner Saving Behavior[J].Regional Science and Urban Economies,1996,36:313-336.

[14]Benjamin J D,P Chinloy,Jud G D.Real Estate versus Fi⁃nancial Wealth in Consumption[J].Journal of Real Estate Finance and Economics,2004,29(3):341-354.

[15]Case K E,Quigley J M,Shiller R.Comparing Wealth Ef⁃fects:The Stock Mark et versus the Housing Market[J]. Advances in Macroeconomics,2005,5(1):Article 1.

[16]Case,K E,Quigley J M,Shiller R.Wealth Effect Revist⁃ed:1975-2012[R].Cowles Foundation Disccussion Pa⁃per,2013,No.1784.

[17]Elliott J W.Wealth and Wealth Proxies in a Permanent In⁃come Model[J].Quarterly Journal of Economics,1980,95(3):509-535.

[18]Skinner J.Housing Wealth and Aggregate Saving[J].Re⁃gional Science and Urban Economies,1989,19:305-324.

[19]Hoynes H W,McFadden D L.The Impact of Demograph⁃ics on Housing and Nonhousing Wealth in the United States[M]//Hurd M,Yashiro N.The Economic Effects of Aging in the United States and Japan.Chicago:University of Chicago Press for NBER,1997.

[20]Calomiris C,Longhofer D,Miles W.The Housing Wealth Effect[R].NBER Working Paper 15075,2009.

[21]Muellbauer J,A Murphy.Booms and Busts in the UK Housing Market[J].The Economic Journal,1997,107:1701-1727.

[22]Chen N,Chen S,Chou Y.House prices,Collateral Con⁃straint,and the Asymmetric Effect on Consumption[J]. Journal of Housing Economics,2010,19:26-37.

[23]陈健,陈杰,高波.信贷约束、房价与居民消费率——基于面板门槛模型的研究[J].金融研究,2012(4):45-57.

[24]Ludwig A,Slok T.The Impact of Changes in Stock Prices and House Prices on Consumption in OCED Countrie[R]. IMF Working Paper,2002.

[25]李亮.房地产财富与消费关系研究新进展[J].经济学动态,2010(11):113-119.

[26]Catte P,N Girouard R Price,A Christophe.The Contribu⁃tion of Housing Market to Cyclical Resilience[J].OECD Economic Studies,2004,38(1):125-156.

[27]Campell J Y,Cocco J F.How do Housing Prices Affect Consumption?Evidence from Micro Data[J].Journal of Monetary Economics,2007,54(3):591-621.

[28]Sheiner J S.Housing Wealth and the Saving of Renters[J].Journal of Urban Economics,1995,38(1):94-125.

[29]Yoshikawa H,Ohtake F.Female Labor Supply,Housing Demand,and the Saving Rate in Japan[J].European Eco⁃nomic Review,1989,33:997-1030.

[30]Bernanke B,Gertler M,Gilchrist S.The Financial Accelera⁃tor in a Quantitative Business Cycle Framework[J].Hand⁃book of Macroeconomics,1999(1):1341-1393.

[31]Guerrieri L,Iacoviello M.Collateral Constraints and Macro⁃economic Asymmetries[R].FRB Working Paper,2014.

[32]赵安平,罗植.扩大民生支出是否会推高房价[J].世界经济,2012(1):43-57.

[责任编辑:张青]

Housing Price Changing,Credit Constraint and Asymmetry of Housing‘Wealth Effect’

ZHOU Hua-dong1,2,ZHOU Ya-hong1

(1.School of Economics,Shanghai University of Finance and Economics,Shanghai 200433,China; 2.School of Economics,Hefei University of Technology,Hefei 230601,China)

In recent years,a large number of papers study the‘wealth effect’of housing market,most of them omit its asym⁃metry.This paper constructs a theoretic model to explicit the mechanism about how the asymmetry arises,and makes an empir⁃ical analysis based on the provincial panel data in China.The results show that:Although the direction of different types of con⁃sumption expenditure is uncertain,most of them are asymmetric.When the housing price is low,most families are constrained by credit,so the increase of housing price has a strong impact on consumption.When the housing price is high,most families are not constrained by credit,so the increase of housing price has a weak impact on consumption.The conclusion in this paper has some practical significance for the further study of the impact of housing price changing on consumption expenditure as well as the macroecnomic effect of regulating housing market.

housing price changing;credit constraint;wealth effect;asymmetry

F063.4;F830.5

A

1007-5097(2015)10-0086-07

10.3969/j.issn.1007-5097.2015.10.013

2015-03-05

国家社会科学基金一般项目(13BJY056);国家自然科学基金面上项目(71471108);中央高校基本科研业务费专项资金项目(J2014HGXJ0159);上海财经大学研究生创新基金资助项目(CXJJ-2012-393)

周华东(1978-),男,四川资中人,讲师,博士研究生,研究方向:城市与房地产经济,宏观经济;

周亚虹(1965-),男,上海人,副教授,博士生导师,研究方向:计量经济理论与应用。