“书圣”王羲之其人其书及其影响

2015-11-21李祥俊

李 祥 俊

(北京师范大学 a. 哲学学院;b. 价值与文化研究中心,北京 100875)

“书圣”王羲之其人其书及其影响

李 祥 俊a,b

(北京师范大学 a. 哲学学院;b. 价值与文化研究中心,北京 100875)

汉末魏晋是汉字由隶书系统向楷书系统演进的关键时期,新兴的楷书、今草、行书逐渐走向成熟,王羲之在继承前人基础上集新体书法之大成,达到了极高的艺术成就,被后人誉为“书圣”。王羲之不是一般意义上的书法家,他的书法艺术是“坐而获逸”的士族风流的完美体现,关于《兰亭序》文字内容与书法艺术的论争更成为中国书法史、中国文化史上的一道亮丽风景。以王羲之、王献之父子为代表的书法典范通过帖学传统,对后世书法产生了巨大影响,波及日本等整个汉字文化圈。

王羲之;坐而获逸;集大成;《兰亭序》;帖学传统

书法艺术是以汉字书写为依托的,它的发展也深受汉字演变的影响。我们今天通行的今体文字为楷书系统,楷书是正体,与古典的章草相区别的今草是楷书正体的草体,而行书属于广义的楷书正体的草体。这种楷书、今草、行书的文字系统确立于魏晋时期,它从隶书系统演化出来,从此汉字字体演变停止,后世的文字书写变化的只能是书体。魏晋是中国文字史和书法史上的关键时期,它对于延续至今的一千多年来的中国书法的发展具有奠基性作用,这个时期也正是书法家们青史留名的英雄时代。在魏晋时期的众多书法名家中,王羲之在继承前人基础上发扬光大,成为楷书、今草、行书这三种书体的集大成者,抓住了书法发展史上的大“势”,确立了以楷书为正体的新体书法的典范形态,被后人誉为“书圣”,对后世产生了无与伦比的巨大影响。

一、“坐而获逸”的士族风流

王羲之(303-361年),字逸少,官至会稽内史、右军将军,他出生于东晋第一等门阀士族琅琊王氏。琅琊王氏将其远祖追溯到周灵王太子晋,但其实际发迹以魏晋之际的王祥为根本。王祥是《二十四孝》中“卧冰求鲤”的主人公,他出仕于魏晋之际,官至三公,其弟王览在其提携下也在当时的政坛取得重要地位。王羲之是王览的后代,他的父亲王旷是两晋之际的重要人物,《世说新语》载其最先倡导东晋王室南渡,但其本人在南北战争中下落不明。东晋王室南渡后,琅琊王氏家族居功甚伟,王羲之的叔父王导是辅助晋元帝司马睿在江南立国的主要人物,在朝为相,王羲之的另外一位叔父王敦拥大军镇守地方,一度形成了所谓“王与马共天下”的局面。

王羲之本人虽然幼年丧父,但在琅琊王氏家族的庇护下,他的仕途和生活境遇都是十分优越的。王羲之在历史上留下了“东床坦腹”的著名传说,据说东晋高门郗氏要到王氏家族选婿,王家子弟大多着意整饬,只有王羲之在东床上坦腹而眠,不以为意,但却因此而得到郗氏家族的青睐。王羲之在东晋王朝担任过一些较为重要的职务,和魏晋时期的清谈名士不完全一样,他曾经劝说谢安不尚玄谈而尽力国事,同时也从大局出发努力调和当时的权臣桓温、殷浩之间的矛盾冲突。但王羲之在政治上没有太多的作为,这与他的能力、心态都有关系,他晚年仕途受阻,53岁时在父母墓前自誓辞官退隐,倾心书法、服食养生。东晋时期的门阀士族,除了拥有政治特权外,往往也拥有雄厚的庄园经济,琅琊王氏家族也不例外。作为第一等门阀士族的成员,王羲之借助其政治、经济上的特权,使自己获得了“坐而获逸”的优裕生活,他在给朋友写信时说:“古之辞世者或被发阳狂,或污身秽迹,可谓艰矣。今仆坐而获逸,遂其宿心,其为庆幸,岂非天赐!违天不祥。顷东游还,修植桑果,今盛敷荣,率诸子,抱弱孙,游观其间,有一味之甘,割而分之,以娱目前。……比当与安石东游山海,并行田视地利,颐养闲暇。衣食之余,欲与亲知时共欢宴。”[1]2093有研究者分析,王羲之的这种“坐而获逸”既不同于传统的老庄道家的隐逸观,也与道教的宗教性追求有所不同,其中更多地表现出对现实快乐的享受,“反映出东晋时期相当一部分士族的隐逸观及其隐逸生活的实态”[2]517。

就精神生活而言,王羲之对于儒、道、佛等各家思想都有所接受,作为士族高门,王羲之虽然狂放但对于儒家礼教是严格遵循的,同时,他又对道家、佛教的超脱精神十分向往,曾与当时的名僧支遁畅谈庄子:“因论《庄子·逍遥游》。支作数千言,才藻新奇,花烂映发。王遂披襟解带,留连不能已。”[3]121但就精神生活的深处而言,王羲之最钟情的是讲求修身长生的道教,这与其“坐而获逸”的生活实际是相一致的。琅琊王氏家族世代崇奉五斗米教,王羲之也是如此,他与道教徒许迈交往密切,他本人常年服食五石散等药物企图延年益寿。陈寅恪先生曾经感叹说:“东西晋南北朝时之士大夫,其行事遵周孔之名教(如严避家讳等),言论演老庄之自然。玄儒文史之学著于外表,传于后世者,亦未尝不使人想慕其高风盛况。然一详考其内容,则多数之世家其安身立命之秘,遗家训子之传,实为惑世诬民之鬼道,良可慨矣。”[4]188

我们把王羲之放到其所处的魏晋时代来看,他就是门阀士族中的风流子弟之一,使他流芳千古的既不是“东床坦腹”的狂傲,也不是学问、政事,而是体现士族风流的书法艺术。魏晋时代是文学自觉的时代,也是人的自觉的时代,作为门阀士族,他们既是政治、经济特权的拥有者,同时也是文化特权的拥有者,而且这个文化特权与政治、经济特权不同,它不是靠剥削、掠夺来的,而是出自士族自身的素养,“故以东晋而言,没有文化,就没有门阀士族。东晋之士族文化世家,尤重文艺,注意培养家族中的文艺人才,借艺术文化来证明其特殊地位,表现其高贵的文化素养,维护和振兴自己的家族”[5]53。魏晋时期的书法名家往往出自士族名门,像钟繇、钟会父子,卫觊、卫瓘、卫恒祖孙三代,传说中王羲之的老师卫夫人就出自卫氏家族,而琅琊王氏也世代研习书法,王羲之的叔父、东晋开国元勋王导,在仓皇南渡时还在衣袋里夹带着钟繇的书法名迹《宣示表》,王羲之的叔父也是其书法导师的王廙更是书法名家。在当时的历史条件下,士族名门往往垄断学术文化的传承,书法学习的主要方式是师生之间的耳提面命,王羲之既是这种文化传统的受益者,同时又是这种文化传统的发扬光大者。有这样的时代才有这样的士族名门,有这样的士族名门才有王羲之这样的士族风流,有王羲之这样的士族风流才有他那流芳千古的书法艺术。对于王羲之来说,书法不仅是艺术,更是他的士族风流人格的自然流露。

二、新体书法的集大成者

王羲之生活的东晋时期,中国文字正在由隶书系统向楷书系统转换,书法艺术的面貌也随着文字形态的变化而变化。在王羲之之前,传说东汉末年的张芝创立今草,东汉末年的刘德升创立行书,活跃于曹魏时期的钟繇创立楷书,从目前大量发掘的两汉简牍来看,把今草、行书、楷书的出现归因于某个历史名人只是一种简化的说法,只能说张芝、刘德升、钟繇在今草、行书、楷书的发展中起过重要作用而已,并且,在他们之后,这三种书体仍然在演进过程之中,仍然需要不断完善。王羲之可谓生逢其时,在楷书、今草、行书这三种新书体的创作上都达到了极高的艺术成就,成为楷书系统新体书法的集大成者,取得了其他时代书法家难以取得的成就。不过,王羲之的真迹今天已无一幸存,我们谈论其书法只能以后世的摹本、刻本等为依据。

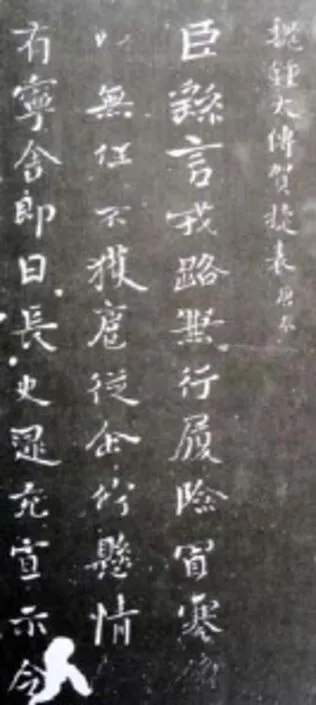

王羲之的楷书渊源于钟繇,钟繇传世的楷书有《贺捷表》《宣示表》《荐季直表》等,一般认为,《贺捷表》比较接近钟繇楷书的本来面目(见图1)。王羲之的楷书代表作有《黄庭经》《乐毅论》《东方朔画赞》等,其中《乐毅论》尤受推崇(见图2)。王羲之的楷书多为小楷,是日常公、私事务往来的应用书体。从笔法上看,起笔多是露锋,在切入状态中展开,收笔微作停顿回锋,起收笔动作小,没有后来唐楷那种明显的藏头护尾的写法。从笔势上看,楷书从汉隶变化而来,早期的楷书中包含有较多的隶书特征,比如钟繇的楷书在用笔上更多向上、向右的笔势,而王羲之的楷书在用笔上相比钟繇来说隶书特征减弱,更多转向向下、向左的笔势。从单字结构上看,魏晋南北朝时期正处于从隶书“平划宽结”到楷书“斜划紧结”的转换趋势中,钟繇、王羲之都是这个趋势中的关键性人物,其中钟繇的楷书更接近前者,王羲之的楷书则更接近后者。王羲之继承钟繇而加以发展的这种小楷书,线条、结构都比较简单,和秦篆、汉隶比较,书写起来更轻松,更切近于日常应用,在当时和后世都产生了巨大影响。

图1 《贺捷表》

图2 《乐毅论》

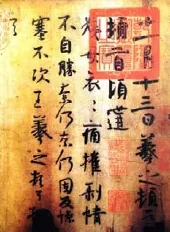

传统的说法认为生活在东汉末年的张芝是今草的创立者,现在传世的张芝作品,有章草,也有今草,从出土的两汉简牍中的草书来看,张芝创立今草是有可能的,但就传世的张芝今草作品看,不大可能是那个时候的作品。而就传世的王羲之的草书而言,有章草也有今草,但主要是今草,他对后世产生影响的也主要是今草。王羲之的今草现在有不少唐代以来的摹本,如《远宦》(见图3)、《寒切》等帖,而后世汇集王羲之草书的《十七帖》尤为出名(见图4),成为宋明时代人们学习草书的基本范本。王羲之的今草以硬毫侧锋迅疾书写,笔画尖利、线条遒劲,尤其是打破章草字字独立后展现的字与字之间的萦带连接,更显出书法的美妙变化,“王羲之写今草,时常把笔势扩大到单字以外,一笔写出几个字。由于笔势的拓展,他的草书造型也突破了以单字为造型单位的旧法,可以由两个或三个单字的形态集约为一个造型单位,形成了大于单字结构的‘字群结构’。……‘字群结构’具有展现草法结构美和突出连绵笔势魅力的双重品格,它的出现,是王羲之对草书艺术的杰出贡献”[6]195-196。

图3 《远宦帖》

图4 《十七帖》

王羲之的传世行书多为与士族名流之间的往来信札,书写形式简洁、洒脱,行书与草书、楷书的划分并不明显,而是以行书为主导,时有草书、楷书夹杂其间。王羲之的行书早期受有隶书、章草等的影响,笔法变化少,单字结构宽博,这可以从《姨母帖》中看得很明显(见图5)。但传世王羲之的大多数行书都已脱离汉隶、章草的藩篱,对其加以分析,可以看出,他是用硬毫笔在光洁的纸上书写,用笔多为弹性十足的绞转,方圆、中侧、藏露并用,笔锋在快速运动中翻转腾挪,梁武帝萧衍赞之为“龙跳天门,虎卧凤阙”[7]81。隶书字形多呈正方形以至扁方形,王羲之的行书字形多呈长方形,体现出从隶书字形向楷书字形转变的趋势,单字结构安排上多倚侧生姿,表现出洒脱磊落之态,所谓“王右军书如谢家子弟,纵复不端正者,爽爽有一种风气”[7]73。单字之间连绵较少,但相互之间顾盼生姿,上下、左右的衔接既通顺又有变化,像《频有哀祸帖》中的“不能自”中的“能”字,可谓上下牵连、左右逢源(见图6)。王羲之行书的特别妙处还在于,笔墨的展开往往与书写内容相联系,把书写者内在的情感自然地流露出来,这在《丧乱》等帖中体现得尤为明显(见图7)。

图5 《姨母帖》

图6 《频有哀祸帖》

图7 《丧乱帖》

三、《兰亭序》的千秋是非

王羲之集楷书系统新体书法之大成,在楷书、今草、行书的创作上都达到了极高的成就,但就他的楷书、今草、行书三者而言,行书的影响最大,一是因为行书最适合日常应用,接受面最广,二是行书相比于楷书、今草更加率意,与王羲之所代表的那种“坐而获逸”的士族风流最为合拍。而在王羲之的行书作品中,不能不提到《兰亭序》,《兰亭序》是后人眼中王羲之书法的典型代表,被誉为“天下第一行书”。但《兰亭序》从文字内容到书法艺术都启人疑窦,千余年来是非纷纭,一直延续到现当代,成为研究王羲之书法不能回避的问题。

关于王羲之撰写《兰亭序》文字内容的记载最早见于南朝宋刘义庆的《世说新语》,其中写道“王右军得人以《兰亭集序》方《金谷诗序》,又以己敌石崇,甚有欣色”[3]346。稍后的刘孝标在注解中引用了《兰亭序》的内容,但值得注意的是,其引用的内容只相当于传世本《兰亭序》前面三分之一的内容,且称文章的名字为《临河序》。唐代初年欧阳询主编《艺文类聚》时也引用了《兰亭序》的内容,只是比刘孝标所引最后部分多出了一句话。至于传世的《兰亭序》全文,则首见于唐代初年编纂的《晋书》中。后世有些学者据《世说新语》的正文和注释,认为传世本后面多出的内容为后人伪造,即传世的《兰亭序》从文字内容上讲就是伪造的,如此,以文字内容为依托的《兰亭序》书法更是伪造的东西。对于这种说法,大多数研究者都不同意,因为古人征引文献加以节录的现象很常见,不能以此否定《兰亭序》。

关于王羲之书写《兰亭序》最早最明确的记载见于唐玄宗时期何延之的《兰亭记》,记载王羲之在永和九年(353年)与谢安、孙绰等士族名流在浙江绍兴的兰亭举行“祓禊”之礼,众人饮酒作诗,王羲之为诗集作序,并乘兴书写,心手双畅,达到了极高的艺术水平,“他日更书数十百本,无如祓禊所书之者。右军亦自珍爱宝重,此书留付子孙传掌”[8]5。何延之还记载,《兰亭序》书法真迹为王羲之后人秘藏,唐初落到僧人辩才处,唐太宗李世民酷爱王羲之书法,派御史萧翼乔装打扮到辩才处骗得此作,摹拓数本赐皇亲国戚,临终时还以《兰亭序》真迹陪葬。稍后于何延之,刘餗在《隋唐嘉话》中也有大同小异的记载。后世有些学者对何延之和刘餗的记载表示怀疑,在他们看来,何、刘所记述的是一个传奇故事而非信史。有的研究者对何延之所记载的兰亭故事作了考察,发现“‘监察御史萧翼者梁元帝曾孙’‘辨才俗姓袁氏,梁司空昂玄孙’。按照此记载,感叹出场人物在搭配上的绝妙之处。梁元帝,名萧绎,是博学无双的文人,皇帝武帝萧衍第七子。司空袁昂以书法伴武帝左右,奉命撰《古人书评》。同为书史人物后裔,又成为骗人方和被骗者,上演了一场离奇佳话又何尝不巧妙之至”[9]163。梁武帝萧衍与梁司空袁昂曾经一起品评历代书法,其中关于王羲之书法的评价尤为细致,而《兰亭记》中又把他们的后人作为《兰亭序》墨迹出场的主角,这不能不让人感到离奇。后人怀疑《兰亭序》书法的真实性,不仅因为何延之的记录本身荒诞不经,而且是因为从王羲之生活的年代一直到何延之撰写《兰亭记》之前的300多年里,只有关于王羲之作《兰亭序》文的记载,没有关于王羲之书写《兰亭序》的记载,甚至何延之等人所盛传的唐太宗李世民与《兰亭序》书法的事迹也从未见于正规的史传记载,也就无怪乎有人干脆根本否定王羲之书写过《兰亭序》。

当然,这种否定王羲之书写过《兰亭序》的观点也无确证,毕竟没记载不代表不存在,所以,后世关于《兰亭序》真伪的争论主要还是在于其传世拓本的评价问题上。现在传世的《兰亭序》可分为摹本和刻本两大系统。《兰亭序》摹本中最著名的当属清朝皇室收藏的“八柱本兰亭”中传为虞世南、褚遂良、冯承素的三个摹本。传为虞世南的摹本,是元代天历年间由张金界奴贡献给皇帝的,所以又称为“天历本”或“张金界奴本”,这个本子纸色灰暗,使作品显得缺乏神采,但其笔法与传世王羲之行书名迹相符,总体风格沉稳雄强(见图8)。传为褚遂良的摹本,因其中有米芾书法的特征,所以多认为是米芾的临本,它的好处在笔法的转侧多姿和单字之间的流畅衔接,中锋用笔和裹锋运行的痕迹明显。传为冯承素的摹本,因为其上有传为唐代“神龙”年间的押印,所以又被称为“神龙本”,这个本子的好处在于细微的笔法变化而出之以流畅的线条(见图9)。《兰亭序》刻本中最著名的当属“定武本”,传说它的母本是欧阳询的摹本,北宋时期刻于定武军而得名,这个本子的特色是字形端庄,尤其是因为刻石的缘故,使其更符合后世中锋用笔的风尚,另外刻石的残损反而使其增添了非人工的苍茫浑厚,再加上刻石易于流传,所以它在古代的实际影响远远超过上面所说的各种摹本(见图10)。

图8 “天历本”《兰亭序》

图9 “神龙本”《兰亭序》

图10 “定武本”《兰亭序》

关于《兰亭序》书法真伪的论争,核心问题在于如何理解王羲之时代的行书应该有的风貌和以何种传世本《兰亭序》为考察依据。但后世研究者在论争中辩论标准不统一,再加上搀杂着个人及社会的不同价值诉求,遂使《兰亭序》的真伪考辨成为一个充满误解的战场。在何为王羲之时代行书应有的风貌问题上,由于近现代大量出土魏晋南北朝时代的墨迹,对相关研究有很大的推进,但由于不同的研究者各自所持的风格类型和采用的史料不同,使《兰亭序》真伪问题仍然悬而未决。而以何种传世本《兰亭序》作为真伪考察的依据更是问题的核心所在,近现代的很多研究者因为喜欢“神龙本”《兰亭序》的秀美,把它作为《兰亭序》书法真伪讨论的标本,说真的赞其书法的美妙,说假的辨其不合东晋时代的书法风貌。现代著名文字学家、碑帖专家唐兰先生曾考证“神龙本”《兰亭序》可能出于明代书法家丰坊的伪造,虽没有得到普遍认同,但确有卓见,而他对“天历本”《兰亭序》的推崇更是独具只眼,“唐人所摹的《奉桔帖》《丧乱帖》等右军墨迹,都还有雄健的风格,而且每一笔都有起倒,意到笔随,神完气足,就是‘张金界奴本’也是如此。‘张金界奴本’第二行‘事’字中直笔下端没有趯,而转笔出锋,向左作势,因之极似隶书的方笔,有魏晋六朝遗意。这种笔法在后代是不大有的,也是明清以来刻帖家所刻不出来的”[10]35。

关于《兰亭序》书法真伪问题,我有一个大胆的猜想,即传承至今的《兰亭序》书法不是王羲之亲自书写的,也不是完全出自后人的伪造,而是何延之写作《兰亭记》前不久有人用王羲之作品“集字”加工而成的,“集字”者有可能出自酷爱王羲之书法的唐太宗君臣。我的这个猜想虽然大胆,但也不是信口开河,可以找到相关的支持材料。王羲之的书法广受赞赏,但他的真迹毕竟有限,为了便于流传,摹本、刻本以及“集字”遂成为必然,在唐太宗君臣之前,有梁武帝命周兴嗣集王羲之行书字体为《千字文》,在唐太宗君臣之后,又有武则天命僧人怀仁集王羲之行书字体为《圣教序》。我们可以设想,后世酷爱王羲之书法的人,以王羲之的行书“集字”成王羲之的著名文章《兰亭序》,应该是一件很自然、很有意义的事情,不管是否是唐太宗君臣所为,这种事情迟早都会有人去做。而就学习王羲之行书而言,我自己的体会是,如果真心追慕王羲之行书的风采,那么学习《丧乱帖》《频有哀祸帖》以及“天历本”《兰亭序》等更有意义,其中绞转笔法的使用、结构的倚侧萧散和玄远的魏晋风度,都是那个时代精神的真实体现;而如果是希望全面掌握行书的书写技巧,则学习《兰亭序》冯承素摹本、褚遂良摹本等更有意义,因为其中有说不清、道不明的唐以降的笔法、结构方式在里面,它是一个诠释学意义上的大合唱,领唱算是王羲之吧。

四、二王书法与帖学传统

王羲之确立了楷书系统新体书法的典范,虽也有守旧者的批评,但逐渐成为垄断文化的士族风流的代表,欣赏者、仿效者蜂起,其中尤以王羲之之子王献之成就最高、影响最大。王献之(344-386年),字子敬,他是王羲之的第七个儿子,官做得比父亲大得多,但也与其父亲一样在政治上没有多少作为。王献之的书法在王羲之的基础上有所发展,他自己也很自信,传说当父执辈谢安询问他与父亲书法的优劣时,王献之的回答是“固当胜”,这样的对话和王献之的回答,只有在东晋那个儒家名教礼法受到道家自然思想冲击的特定时代才会出现,而王献之的这个回答在其后也饱受保守士大夫的抨击。

王献之传世的楷书代表作是《洛神赋》,被后世奉为小楷书的经典,和王羲之的小楷书比较而言,字间更疏朗,笔法、结构上没有太大的差别。传世的王献之行草书中往往夹杂有一些近似于楷书的字形,如《二十九日帖》等(见图11),这些地方有可能体现出二王父子为代表的东晋楷书的真实面目,值得认真学习。现存王献之的作品主要是行草书,其中行书的点画比较王羲之更显圆润、厚实,字结构不像王羲之那样颀长,而有宽博舒缓气象,像《地黄汤帖》《鹅群帖》等都是如此,可能因此而招致后人批评说“王子敬书如河、洛间少年,虽皆充悦,而举体沓拖,殊不可耐”[7]73。但王献之的《鸭头丸帖》结构颀长而笔势上下牵连,与前述诸多作品的风格有所不同。王献之在草书上成就更大,传说他曾劝父亲王羲之“改体”,表现出不凡的见地,“子敬年十五六时,尝白其父云:‘古之章草,未能宏逸。今穷伪略之理,极草纵之致,不若稿行之间,于往法固殊,大人宜改体;且法既不定,事贵变通,然古法亦局而执’”[7]148。就王献之的传世草书看,流畅洒脱是共性,笔法上纵势线条明显,字间的连绵多,被誉为“一笔书”,开后来张旭、怀素大草书的先河,如《十二月帖》(见图12)。但现存的一些王献之草书作品中锋用笔、线条肥厚、数字连绵不绝,研究者推测可能出于米芾等人的临摹,如著名的《中秋帖》可能就是节临《十二月帖》,而清朝乾隆皇帝把《中秋帖》和王羲之的《快雪时晴帖》、王珣的《伯远帖》并列为“三希”,真所谓“婢作夫人”。

图11 《二十九日帖》

图12 《十二月帖》

王羲之去世后,王献之独领风骚,在其身后的一段时间里,时人认为他的书法高于其父,但好景不长,稍后的梁武帝、唐太宗两位帝王贬低王献之书法,使其地位大大下降。梁武帝从个人审美感受出发,推崇古质而反对新妍,他认为王献之不如王羲之,而王羲之又不如钟繇,由于钟繇传世作品极少,所以客观上变成了崇大王贬小王。唐太宗对王羲之书法推崇备至,亲自撰写了《晋书》中的“王羲之传赞”,“所以详察古今,研精篆素,尽善尽美,其惟王逸少乎!观其点曳之工,裁成之妙,烟霏露结,状若断而还连;凤翥龙蟠,势如斜而反直。玩之不觉为倦,览之莫识其端,心慕手追,此人而已。其余区区之类,何足论哉!”[1]2108从个人审美出发,可能还杂有君臣、父子等纲常名教观念作祟,唐太宗在推崇大王的同时贬斥小王,认为王献之的书法“观其字势疏瘦,如隆冬之枯树;览其笔踪拘束,若严家之饿隶”[1]2107,唐太宗所论甚偏颇,但以其帝王之尊,对王献之书法产生了很大的负面影响。

王羲之、王献之父子的新体书法完美地体现了士族风流,“二王”在后世遂成为书法典范的代名词,成为书坛不祧之宗祖。历朝历代都有一些学习二王书法的大家,如元代的赵孟頫、明代的董其昌等,流风余韵不绝于今。在王羲之、王献之生活的时代,对他们作品的学习、收藏已经成为风尚,而在他们身后,随着真迹的愈来愈少,各种摹写、临写的作品开始流行,好的摹本、临本可以说是下真迹一等,刻本则更可以化身千万,二王书法对于后人的影响最主要的途径就是通过刻本的帖学系统。摹刻二王书法很早就已出现,像著名的《怀仁集王书圣教序》刻石等,北宋淳化年间,宋太宗命王著摹刻内府所藏二王等历代名家墨迹,供士人学习,这就是著名的《淳化阁帖》。刻帖之风从宋代开始兴盛,除了《淳化阁帖》,著名的大型系列刻帖还有《绛帖》《大观帖》《汝帖》等,明、清时期也有很多类似刻帖,除了大型系列刻帖外,还有一些著名书法家、著名书法作品的单独刻帖,形成了一个历史悠久、文化积淀深厚的帖学传统。二王书法是宋代以降帖学传统中的主导,是宋元明清时期占据主流的书风,对后世学书者产生了难以估量的影响。

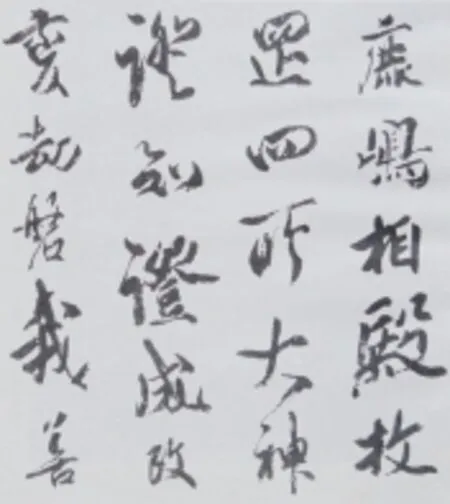

图13 桔逸势的书法

王羲之开创的新体书法传统在整个汉字文化圈都有影响,尤其是在近现代以前的东邻日本,王羲之书法几乎成为唯一的崇尚对象。从唐代的遣唐使开始,王羲之书法即传入日本并成为正统,日本平安初期的“三笔”空海、桔逸势、嵯峨天皇,平安中期的“三迹”小野道风、藤原佐理、藤原行成,都在这一统绪之中。“三笔”中的空海随遣唐使来华,他的书法有受唐代颜真卿以来新风格的影响,但主要还是二王书风,桔逸势的书法更多接受王羲之的绞转笔法,线条、字形跳动取势(见图13)。“三迹”书法各具面貌,而藤原行成的行草书尤其接近王羲之的传统,单就行草书而言成就不逊于赵孟頫、文征明等人。所谓“礼失而求诸野”,通过学习日本古代书法名作来接近二王书法传统,不失为一个很好的路径。

[1] 房玄龄.晋书[M].北京:中华书局,1974:2093.

[2] 祁小春.迈世之风:有关王羲之资料与人物的综合研究[M].北京:文物出版社,2012.

[3] 徐震堮.世说新语校笺[M].北京:中华书局,1984.

[4] 陈寅恪.天师道与滨海地域之关系[M]//陈寅恪.陈寅恪史学论文选集.上海:上海古籍出版社,1992.

[5] 梁少膺.王羲之研究二稿[M].北京:荣宝斋出版社,2014.

[6] 刘涛.中国书法史:魏晋南北朝卷[M].南京:江苏教育出版社,2009.

[7] 黄简.历代书法论文选[M].上海:上海书画出版社,1979.

[8] 水赉佑.《兰亭序》研究史料集[M].上海:上海书画出版社,2013.

[9] 萩信雄,马成芬.《兰亭序》的流传[J].中国书法,2015(11):162-167.

[10] 唐兰.“神龙兰亭”辨伪:上[J].书法,1983(1):34-43.

The Sage of Calligraphy Wang Xizhi: He Himself, His Calligraphy and His Influence

LI Xiangjuna,b

(a.School of Philosophy, b.Research Center for Value and Culture, Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

The era from the late Han Dynasty to early Wei and Jin Dynasties was a critical time when Chinese characters evolved from the clerical script system to the regular script one. During this period, the emerging regular script, modern cursive script and semi-cursive script gradually became mature. Wang Xizhi, traditionally acclaimed as the sage of calligraphy, achieved great success in calligraphy art by epitomizing all kinds of emerging scripts on the basis of the previous. Wang was not a general calligrapher, as his Calligraphy could perfectly express the spirit of talented and romantic intelligentsia characterized by “leisure and coziness”. The debate about Lanting Xu involved both text contents and calligraphy art, which had become a beautiful scenery of the history of Chinese culture and Chinese calligraphy. Through the tradition of copybook studies,the calligraphic pattern represented by Wang Xizhi and his son Wang Xianzhi exerted tremendous influence on the later age , and also spreaded to the countries in the cultural circle of Chinese characters like Japan.

Wang Xizhi; the spirit of “leisure and coziness”; epitomizing effects; Lanting Xu; the tradition of copybook studies

H028

A

1673-2065(2015)05-0091-08

10.3969/j.issn.1673-2065.2015.05.018

(责任编校:耿春红 英文校对:杨 敏)

2015-05-22

李祥俊(1966-),男,安徽合肥人,北京师范大学哲学学院、价值与文化研究中心教授,历史学博士,博士生导师,衡水学院特聘教授,研究方向为中国哲学史、中国书法史。