明朝冀州籍簪缨世族

——夏知府根脉考略

2015-11-21陈振胜

陈 振 胜

(冀州市政协 文史资料研究会,河北 冀州 053200)

明朝冀州籍簪缨世族

——夏知府根脉考略

陈 振 胜

(冀州市政协 文史资料研究会,河北 冀州 053200)

夏家是明朝冀州籍簪缨世族。民间传说的“夏知府”即是夏惟勤。《明史》中未记载籍贯的有“国手”之誉的医学家夏惟勤就是《冀县志》中的夏惟勤,确定了他的籍贯和他先从医后从政的主要生平、政绩、经历。《冀县志》“人物表”和“历代冀县籍进士名录”中的夏时、夏惟纯、夏惟勤等是同一血缘关系。

冀州;冯家庄;明朝;郡望;夏惟勤

冀州市城西有两个古老的村庄——冯家庄和堤里王。堤里王位于古漳河的大堤上,远古的漳河由西南方向从村西蜿蜒穿过,村西方是冯家庄。在这两个村庄周边的十里八乡,多年来流传着冯家庄人在外做官的“夏知府”去世后请风水先生择建墓地,葬于堤里王村的传说。

解放前后,冯家庄人从村东走王村小道去堤里王赶集时,老人们常指着堤里王那条古漳河道西岸高台上的那座赑屃给孩子们说:“咱村里的‘夏知府’就埋在那儿,那个王八驮石碑,头朝东,一年向东走一步,迨走到王村河里时,就发大水把王村淹了。”

1963年冀县(现冀州市)上洪水,洪峰以势不可挡之势冲破西午村大堤向东呼啸而去,当流到“夏知府”墓地时,竟骤转北拐而东奔,把堤里王村庄拦腰冲断。冯家庄村民夏隆聚老人指着那奇特的遗迹说:“‘夏知府’墓地里有颗避水珠哩!”

笔者经过几年来的探究,民间传说虽有不可信之处,但在它背后还真隐藏着一些真实的人物原型。

一、沸沸扬扬的民间传说

传说,明朝年间,“州西第一寨——冯家庄”①人在外做官的“夏知府”,为将父亲的灵柩入族归宗,从北京请了一位风水先生选择墓地。当走到冀州王村(现堤里王村)时,看到村西一南一北并排有两条小河流入漳河,中间高地是块风水宝地,先生站定说:“就这儿吧”。“夏知府”看了一下四周说:“再向北挪一步不更好吗?”先生说:“再挪一步我就把这风水看绝了。”“怎么个绝法?”“这是一块‘轿杆地’,墓地择于此,夏家后裔做官的人如同一斗二升米那么多;虽一步之差,可我就没有退路了,这样会妨害我的视力的。”“夏门保你养老送终。”

鉴于“夏知府”的地位和承诺,风水先生向北挪了一步,于是夏家就用重金买了这块墓地。把先人入葬后,为上坟方便,夏家还买了两条小道,一条是向西直通故里冯家庄的约5华里的小道,叫夏家道;另一条是向北通往宜津村他姑母家的约10华里的小道。后来冯家庄村人称“王村小道”。又按照风水先生的安排,以坐向与地运在墓地西面堆了一座土山,后人称“夏家山”。在山中座西朝东耸立了一尊驮石碑的赑屃。墓地东边打了一眼井。相传,这块依山傍水的墓地落成后,夏家果然出了许多官员。

“前后冢,杨寨窑,夏家山子,老城角”。从此这句民谣和“夏知府”看风水“一族出了一斗二升米的官”的美丽传闻,不胫而走,代代相传②。

后来王村人发现墓地里的赑屃每年向“王村河”里走一步,村民们说若是赑屃进了漳河,大水就把王村淹没了,夏家还要辈辈出官,村民都得做夏家的奴仆。王村人对这种毁村害民的说法听后很害怕,也很不满。于是王村人便请来了一位道行更高的南方风水先生,在村南修皋(玉皇皋,即:庙上庙),村北修庙(药王庙),村西修寺(兴隆寺),中间凿了两眼凤凰井,彻底破除了这一地势。

为阻止赑屃走到王村河里,村民还遵照风水先生的指派,在河西边的洼地里、河坡上种上荻子青(芦荻),说是只要赑屃一喝水,芦荻就扎它的嘴,后来村民们干脆就把那赑屃推倒了,还砸断了它的一条腿,挖出了它的两个眼球。

这样一来,可真灵了,堤里王村民渐渐好起来,而夏家的官僚绅士却江河日下了。

时光飞逝,更朝换代。在此看坟地的夏家后代在此落了户,以农为主,过着平静的生活。

解放前后,冯家庄村民夏金亮、夏风歧小时候经常跟祖父母走夏家道去堤里王上坟。后来冯家庄人去堤里王赶集时也走这条王村小道,1976年在平整土地时这条小道才消失。

“文革”期间 ,在“破四旧”风潮中有人挖掘了“夏知府”墓地。为此,冯家庄村民夏进龙、堤里王村民夏有维(夏三)等,费尽周折才阻止了一场浩劫,长眠在“夏家山”的“夏知府”仍旧是人们街谈巷议和悬而未解的一个历史迷团。

随着年代的久远,“夏家山”被夷为平地了。至于人们传说的“夏知府”谁也说不清他的来龙去脉,只知道从老年上相传的一段段沸沸扬扬的民间故事。

1975年,堤里王将村内小学迁到村西这片突兀的高地上,一排排教室和朗朗的读书声渐渐湮没了“夏知府”相墓的往事。

二、真相大白的历史原貌

2006年,堤里王村在扩建小学教学楼挖基时,在1米多深处发现了一处古墓群。

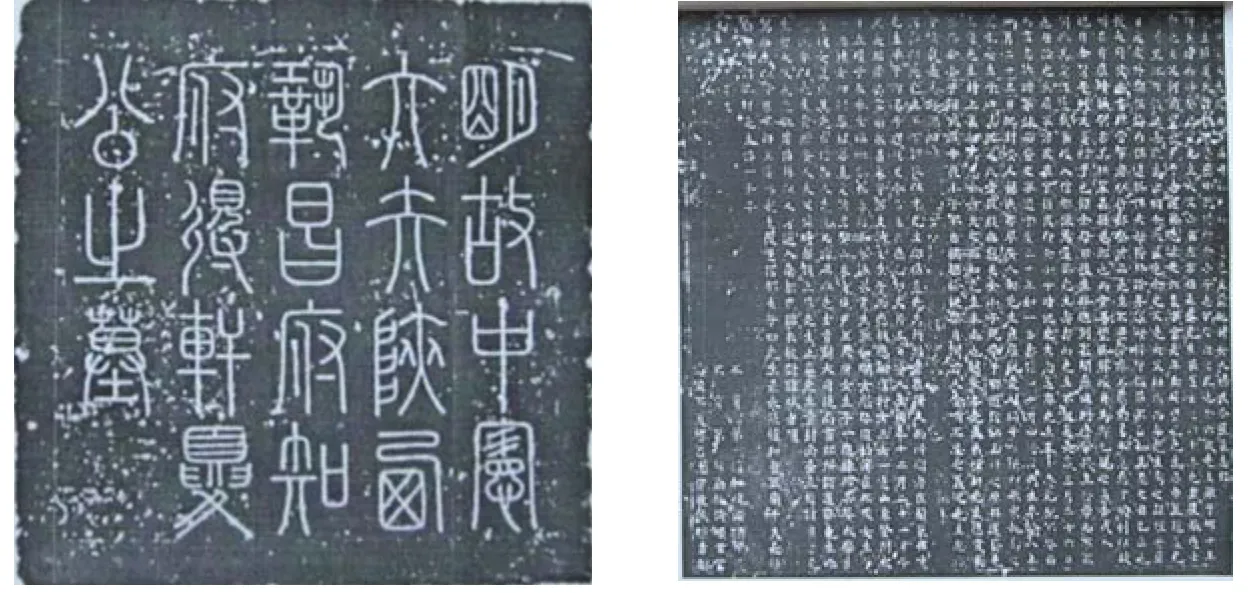

据堤里王村退休教师司长生保存的一帧从“夏家山”墓地出土的《迟斋夏公墓志铭》拓片;2011年8月,冯家庄村民夏金亮,提供的他珍藏了一百多年的《夏氏家谱第一门谱》;2012年7月,徐家庄乡政府干部蔡明提供的两帧由《衡水出土碑文志》中夏氏墓志铭摄片和释文,三件史料不期而合,使我们惊喜地揭开了历史的谜团。《迟斋夏公墓志铭》镌记:

明故文林郎河南宝丰县知县致仕封承德郎户部浙江清吏司主事迟斋夏公墓志铭赐进士第资善大夫南京吏部尚书致仕前户刑工三部左侍郎都察院右副督御史北通杨行中撰赐进士第中宪大夫□治尹山西布政使司左恭议前通政使司左通政平丘刘继德书太子太保靖远伯前奉敕总镇两广充总兵官征□将军前奉□提督三千营掌左军都督府事束鹿王瑾篆古墓志事核辞愨耻为虚诞天下后世信之世将作为恒抉异聘诡似谀请者辞多浮佻卒负余愧余卒生志铭不多作□者益恳辞每益确惧为识者羞兹士人夏子惟勤执龙州守甄公伟状泣为父夏公乞志铭余披状数过不忍□辄应允众疑怪之余岂故为宪唯之节似矫情侮世哉盖甄公吾乡素知直谅者知人稽实辞切根理余据而志之不谀不诬庸何辞谨按状夏公讳麟字仁甫号迟斋真定冀州世家高祖讳显洪武岁以人才选充锦衣校尉曾祖讳斌永乐初扈驾北上遂家京师祖讳广有阴德以子贵封御史父讳时弘治癸丑进士历官御史山东左布政使公少器度不凡性仁孝读书克力勤勉方弱冠罹父丧哀毁骨立经营典尽典礼宗族党人称孝事祖母易孺人母汤孺人乘颜悦志葬悉尽礼事季父昌抚幼弟凤尽敬友之道共□二十年无间言敦族睦亲率类此嘉靖壬午奉制以材艺应礼部选间人鸿异是年乡试文战不胜越明年授序班丙申转鸣暨考绩进登仕郎已亥扈送慈孝宪皇后梓宫南袱庚子寺缺主薄委署厅印声誉懋著方期显庸无荷辛丑外禣河南宝丰知县下车首察民隐开荒田四千八百顷请给牛种岁屡有秋民赖不穷流移归业者五千户力农自养无复逸□学宫倾圮亟请修葺殿堂门庑黝垩丹漆举皆聿新敦士督教尤切惓惓县北有古净肠河水势濛澒城岁必阽□民受害也久矣公竭力拯之至今百雉无虞民席安堵公之力也初县较比府费不胜繁困申限宽假用藊民力未□月下令徵输即办宿费顿省里甲称便再岁民俗渐绥刁风潜沮旧县恶号姚刁高虎者结党风炽民畏如万鬼高以私愤阴祸乡官董主薄人命抵死成狱公推勘摘伏隐奸卒伸冤抑坐高重典远迩神之邑民康鸾与弟凤因侄妇争诟鸾欧姪妇死惧逃官坐凤罪冤按数年公极力白诸检刑遂释罪邻邑登封士豪司友谅逞凶欧崔氏母死通嘱数官不决公乘委研究淂情实按律抵死宪称廉明自是奸宄敛迹县无滥讼公□官以实心行实政□年政举三年凤移九年治洽有甘棠□怺集……

由《迟斋夏公墓志铭》和《夏氏家谱第一门谱》记载得知,墓主:夏麟,字:仁甫,号:迟斋,现冀州市徐家庄乡冯家庄村人。明嘉靖廿辛丑年(1541年)任宝丰知县。嘉靖甲辰年(1544年)其妻应氏(淑清)疾卒,葬于京师城南西皋村,嘉靖四十五年(1566年)八月二十一日夏麟卒于北京,享年72岁。后时任陇州守的儿子夏惟勤将其灵柩迁葬于冀州王村。迟斋有四子二女五孙,长子夏惟纯、次子夏惟一(早夭)、三子夏惟和、四子夏惟勤;长女适俭(顺天府学生)、次女适聪;长孙邵芳、次孙绍英、三孙绍华、四孙绍番、五孙绍云。

图1 迟斋夏公墓志铭

从堤里王《迟斋夏公墓志铭》、冯家庄《夏族第一门家谱》(图3)和《冀县志》等有关史籍,明细了古冀州民间传说的“夏知府”即夏惟勤,其家族脉系如图2。

图2 夏氏家族脉系

夏显:洪武岁以人材选充锦衣校尉。

夏斌:永乐初,扈驾北上遂家京师。

夏广:有阴德以子贵,明封御史。

夏时:字:寅正。弘治六年癸丑(1493年)进士,中二甲135名。历官御史、山东左布政使,公少气度。生平任明御史、济南府布政,擢监察御史,中外称其风力。升陕西按察司副使,改山东副使,发奸摘伏,官吏领污者皆畏风去,进布政司左布政使,政令肃清,一时称最[1]777。

夏麟:字:仁甫,号:迟斋。明文林郎,嘉靖二十年辛丑(1541年)任河南宝丰县知县,致仕封承德郎户部、浙江清吏司主事等。在任期间,垦荒四千八百倾,屡有秋民赖不穷流移,归业者五千户力农自养。新修葺殿堂,兴修水利,除霸安良,大有作为。

夏惟纯:字德卿,明嘉靖三十二年癸丑(1553年)登进士,中二甲59名。他与祖父登进士,正好相隔一个甲子。曾历任户部主事、户部员外郎郎中、甘肃省巩昌府知府(今甘肃陇西县知府)等职[1]780。

夏惟一:早夭。

夏惟和:明校尉。夏惟勤:根据《中国百科网》收录《明史》史籍:“夏惟勤,明代医家。冀州(今河北冀州)人。太学生。精医术,治多其中,有‘国手’之誉。”[2]曾校订《仁术便览》《明目至宝》。善治眼疾,他与杨希洛整理治眼疾的著作《明目至宝》于明万历十八年(1600年)刊出[2]。他是冀州汉代以来最著名的一位中医,后步入了仕途。“明万历二十三年乙未年(1595年)他以监生知永密州,升青州府同知。葺学校,缮城垣,为政颇得民心,去任之日老幼泣送为建生祠”[1]777。

从人员和官职简历来看,夏氏一系在唐朝政治上是占有一定地位的,特别是进入中唐以后,其族六世累职为官,家世显赫,到夏惟勤一代达到了顶峰。

20世纪90年代,堤里王中学挂着一个信号钟,钟体镌刻:“康熙五十八年大清国直隶真定府冀州城西堤里王药王庙”,从中也能看出历史上那段择墓地、破风水的一些蛛丝马迹。

据时年73岁的夏金亮提供的家谱记:始祖夏德忠于大明洪武年间,因兵变存祀,有蓟州大溝屯迁入冀郡(州)。经过三百多年的勤农克读,书香不绝,先祖小有成才者有御厨、挽花匠、扈驾京师等。从清乾隆四十八年(1783年)立家谱,由始祖至清宣统二年(1910年),夏门已繁衍到二十二门之众。由于门、代人丁冗多,夏家第二十代孙夏增荣,在岁次庚戌六月下浣,从夏家第一谱牒全册中的二十二门中,将首门夏金亮一支缮写抄录另立一谱,绵宗祧之传。现将《第一门谱序》其中一段移录于下:

吾门先祖任济南府布政讳时任宝丰知县讳麟任巩昌府知府讳惟纯任青州府同知讳惟勤宧绩详载州志及墓志铭永垂不朽……

这里所说的州志,一定是明清的那三部《冀州志》,虽我无力查阅这三部志书,但从“夏祖宗派第一门”世袭人员表系中看,夏惟勤父亲夏麟,祖父夏时,曾祖父夏广,曾曾祖父夏斌,高祖夏显。惟勤兄弟四个,他排行四,长兄惟纯,次兄惟一、三兄惟和。长兄惟纯膝下有五子四侄,长子邵芳、次子绍英、三子绍华、四子绍番、五子绍云,侄子:绍基(惟和之子)、道微、杨微、辅微(惟勤之子)。姓名两旁有的标注:惟纯进士、惟和校尉、夏麟知县、夏时进士等,这些都与堤里王出土的《迟斋夏公墓志铭》上的一系列姓氏、辈份、功名、官爵等一一对应。

图3 《夏氏家谱第一门谱序》

历时8年来的艰辛考究,由堤里王村出土的《迟斋夏公墓志铭》、冯家庄《夏氏家谱第一门谱》和《衡水出土碑文志》史据,澄清了一系列悬而未解的历史谜团:

1) 确定了民间传说的“夏知府”的姓名、籍贯、官爵和生平政绩。“夏知府”即:夏惟勤。其父夏麟去世后,时任知府的儿子夏惟勤对亡父进行了厚葬,这不仅体现了做儿子的孝心,也反映了大明封建王朝地方官僚的葬制和民间的古风习俗。

2) 确定了《冀县志》“人物表”和“历代冀县籍进士名录”中的夏时、夏惟纯、夏惟勤等是同一血缘关系。查明了500多年前夏家是明朝冀州籍一名门望族的官宦世家。

3) 弄清了《明史》中尚未记载籍贯的有“国手”之誉的医学家夏惟勤就是《冀县志》中的夏惟勤,确定了他的籍贯和他先从医后从政的主要生平政绩经历。如非同朝同名之巧合,那么夏时在《冀县志》“历代冀县籍进士名录”中其籍贯是孙郑李人的误记应予以更正[1]779。

三、文化遗产的现实意义

1) 这一簪缨世族的考明,乃是冀州继冯氏之后历史上的又一系显姓望族。夏时曾任济南府布政,相当于现在的山东省省长。夏惟勤是自汉代以来一位名符其实的中医“国手”,这样的氏族和历史名人在冀州历史上几乎罕有其匹。这种现象除了或多或少的家族所荫外,也有家族的族风、家政传承的因素在内,即现在有的学者开始研究的所谓“家学传承”课题,这里亦不做深入探讨。

至今,在冯家庄村里还保存着世宗皇上朱厚熜恩赐给“夏知府”的一对上马石、下马碑,它以风蚀残损的无言形体,俨然定格和记录着近两千年来这一簪缨世族光耀梓里的尊贵和辉煌(图4)。

2) 从1966年出土于原冀县堤王乡(现徐家庄乡)堤王村那件“汉灰陶绳纹罐”文物看(图5)③,该文物出土时间正吻合“破四旧”风潮和夏有维上访的行为史实。从墓主身份、文物年代考,它理应是夏墓之物,从而也为这一国家三级文物找到了辅证。

图4 皇上朱厚熜恩赐的上马石

图5 堤王村出土的“汉灰陶绳纹罐”

3) 夏惟纯身世的确定,填补了《冀县志》“历代冀县籍进士名录”中的夏惟纯其籍贯的阙如[1]780。

4) 根据河北省社会科学院哲学所副所长梁世和所说:“虽然畿辅人才之众,几甲天下,但河北人朴实孤介,不务名声,往往几代之后,其人姓氏湮没不闻,冀州之地尤其突出。……很多杰出历史名人没有留下记录,即使留下的也往往语焉不详。”[3]夏族根脉的考清,为古冀州乃至我国史料中增载历史名人提供了较详细的资料依据,填补了我国文史中的一些空白,增加了“九州之首”厚重的历史文化内涵。对挖掘、抢救和研究明代历史人物、世居郡望、历史事件、民间习俗等提供了一定的历史研究价值和考古价值。

总之,通过以上考略,笔者认为其史料价值远不止于上述这些,碍于笔者才疏学浅,见地平庸,对夏氏郡望的考略还不够深入,有待史学者进一步考释。

注释:

① 李学强主编《冀州名村名镇》,2013年,第182页。

② 李学强主编《冀州名村名镇》,2013年,第187页。

③ 甄瑞杰、石志生编《冀州历史文物记忆》,2010年,第81页。

[1] 乔居.冀县志[M].北京:中国科学技术出版社,1993.

[2] 赵云旺.“堤里王风情”[N].衡水晚报,2011-03-30(B8).

[3] 石志生.冀州历史文化论丛[M].石家庄:河北人民出版社,2010:79.

Official Clans in Jizhou in the Ming Dynasty: A Research of the Root of the Official Xia Family

CHEN Zhensheng

(Research Association of Culture and History, Political Consultative Conference of Jizhou City, Jizhou, Hebei 053200, China)

Xia Family was an official clan in Jizhou in the Ming Dynasty. The Official Xia in the folklore was Xia Weiqin. The medical expert Xia Weiqin whose birthplace was not recorded but was called “grand national master” in The History of Ming Dynasty is the one named Xia Weiqin in Annals of Ji County, in which his birthplace, his life stories, his achievements in his official career as well as his experiences were recorded. Xia Shi, Xia Weichun and Xia Weiqin in the “figure table” and in the “list of the names of the officials(Jinshi) from Jizhou in the past dynasties” in Annals of Ji County were in the same blood relationship.

Jizhou; Village of Feng Family; the Ming Dynasty; famous clans in a region; Xia Weiqing

G127.223HS

A

1673-2065(2015)05-0073-05

10.3969/j.issn.1673-2065.2015.05.015

(责任编校:卫立冬 英文校对:吴秀兰)

2014-01-16

陈振胜(1949-),男,河北冀州人,冀州市政协文史资料研究会会员。