财政剩余均等化方法及其在卫生服务均等化评价中的应用

2015-11-20王军永

王军永 刘 霞

江西中医药大学经济与管理学院,南昌,330004

基本公共卫生服务均等化是指全体城乡居民,无论其性别、年龄、种族、居住地、职业、收入,都能平等地获得基本公共卫生服务;从服务内容上,强调根据居民的健康需要和政府的财政承受能力来确定具体内容;在理念上,强调预防为主原则和机会均等的概念[1]。发达国家将财政均等化作为实行均等化主要手段,增强地方政府的财政能力,保证服务提供[2]。本文拟借鉴财政剩余均等化的思维,从财政剩余的角度,评价地区间卫生服务均等化的状况。

1 比较方法

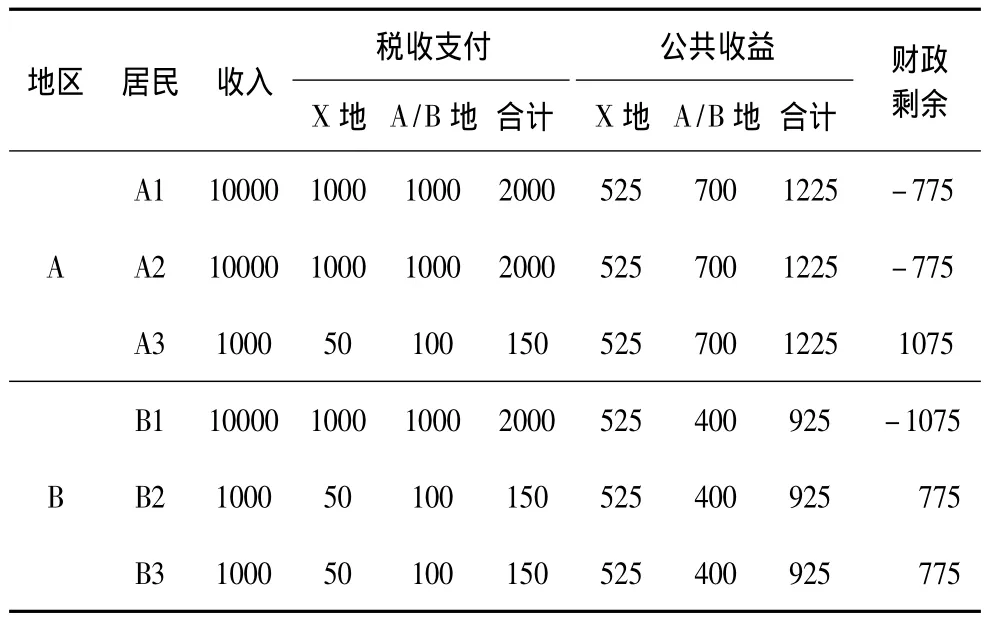

考量地区间卫生服务均等化,要从结构、过程、结果等方面出发[3],而筹资、经费公平是结构公平的重要方面,也是卫生服务均等化的基础。当前,学者们多直接用卫生服务费用、人均卫生服务费用等指标比较地域间的卫生服务均等化。这种指标能够反映地区间的差异,却无法显示不同个人、地区的经济贡献与享受到的卫生服务之间的关联。事实上,卫生服务的提供以经济为基础,而不同人为经济所作出的贡献是不同的,因此评价均等化时不能不考虑个体贡献。作为展示地域间横向财政均等化程度的方式之一,1950年布坎南(J.M.Buchanan)提出的财政剩余均等化法考虑了这种贡献。他将每个人的财政剩余定义为每个公民获得公共服务收益减去其税收支付的差额,认为当且仅当具有相同收入的公民所获得的财政剩余相等时,公民才获得均等公共服务。其基本理论可简要阐述为:假定X地包含A、B两个地区,其居民分别为 A1、A2、A3 和 B1、B2、B3,其对应收入分配分别为 10000、10000、1000和10000、1000、1000元,假设 X 对高收入者(此处即10000)、低收入者(此处即1000)分别征收10%和5%的税收,并对所有居民提供相同的公共服务;而A、B两地都是对所有人征收10%的税收,并且仅为本地的居民提供相同的公共服务[4-6],则有表1的结果。

其中,X地支付给个体的公共收益值=(1000+1000+50+1000+50+50)/6=525;A地支付给每个个体的公共收益值=(1000+1000+100)/3=700;B地通过税收支付给每个个体的公共收益值=(1000+100+100)/3=400;A1财政剩余=1225-2000=-775,其他财政剩余依此类推。

按照Buchanan的标准,表1中具有相同收入的人并没有获得相同的财政剩余。为此Buchanan提出通过地区间转移支付来实现均等化的策略,比如将A3的200单位的财政剩余分别转移给B2、B3,将A1、A2各100个单位的财政剩余转移给B1,则相同收入者就实现了相同的财政剩余。

表1 不同收入分配下的财政剩余 元

通过财政剩余均等法的分析可得出两个结论。①财政剩余均等法的实质就是从财政、费用角度分析个体的收益与付出,而均等化的表现即是收入相同的个体,财政剩余的值应该相同;如果假定征收税收的标准一致,则相同收益的税收支付是相同的,因此,所谓财政剩余相同就是收益的相同。②财政剩余均等法分析的是财政、经济基础上的平等,也就是其他服务等平等的基础;它是评价个体间差异,并以此反映地域间横向差异的。但是,针对个体进行评价,普查的成本太高,抽查是否具有代表性容易引起质疑,且数字准确性要求高。如果进行经常性的评价,则成本太高。

有鉴于此,本文借鉴财政剩余均等法的这种思维方式,将不同地区作为Buchanan财政剩余模型中的个体,用地区的人均财政收入代表人群的平均税收支付,用各地区的人均卫生费用代表卫生服务的公共收益,并根据财政剩余均等的方法对各地的财政剩余均等情况进行比较。

2 五县市财政剩余分析

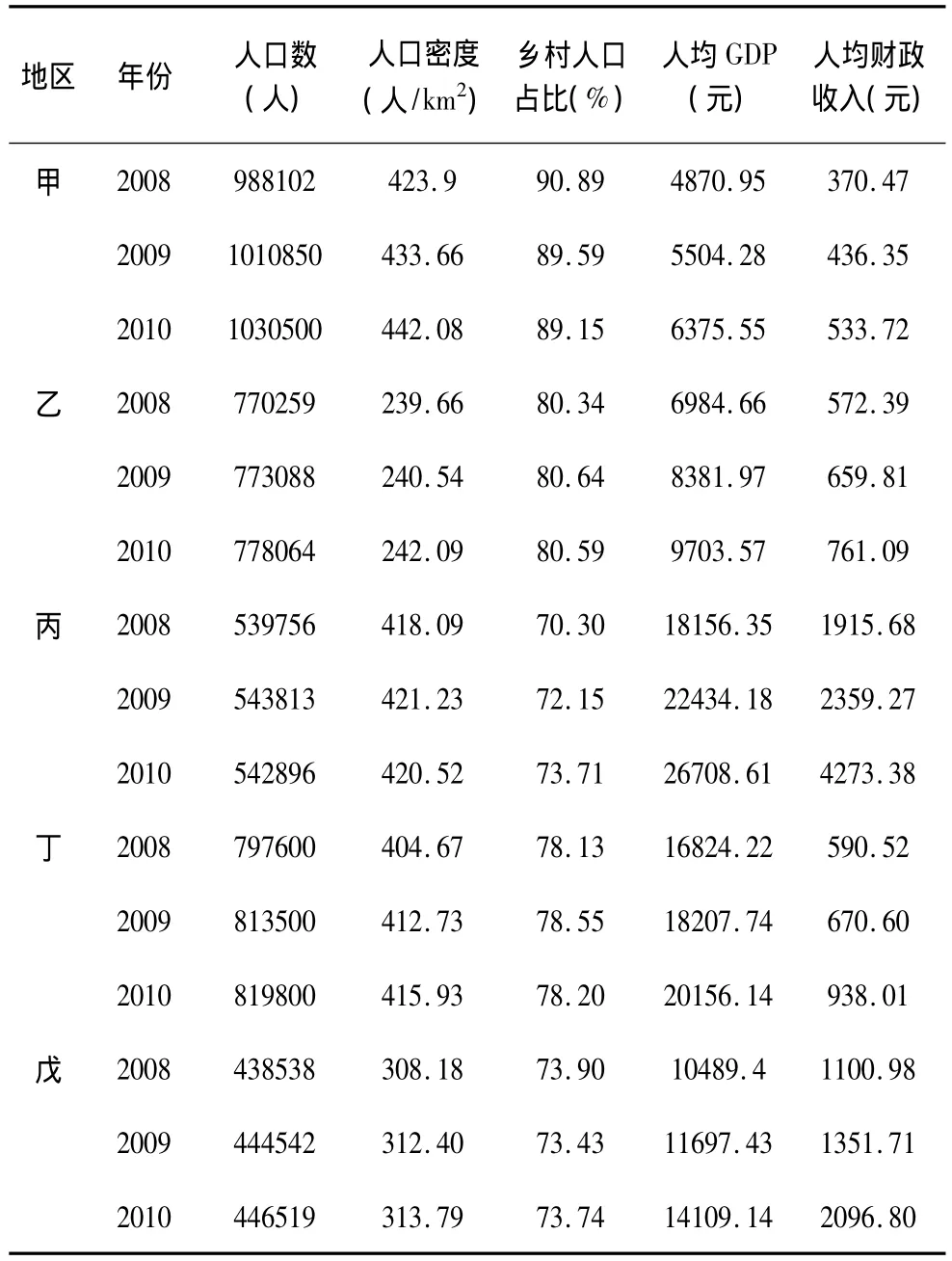

5地地理状况相似,但在人口、经济情况上各不相同,见表2。

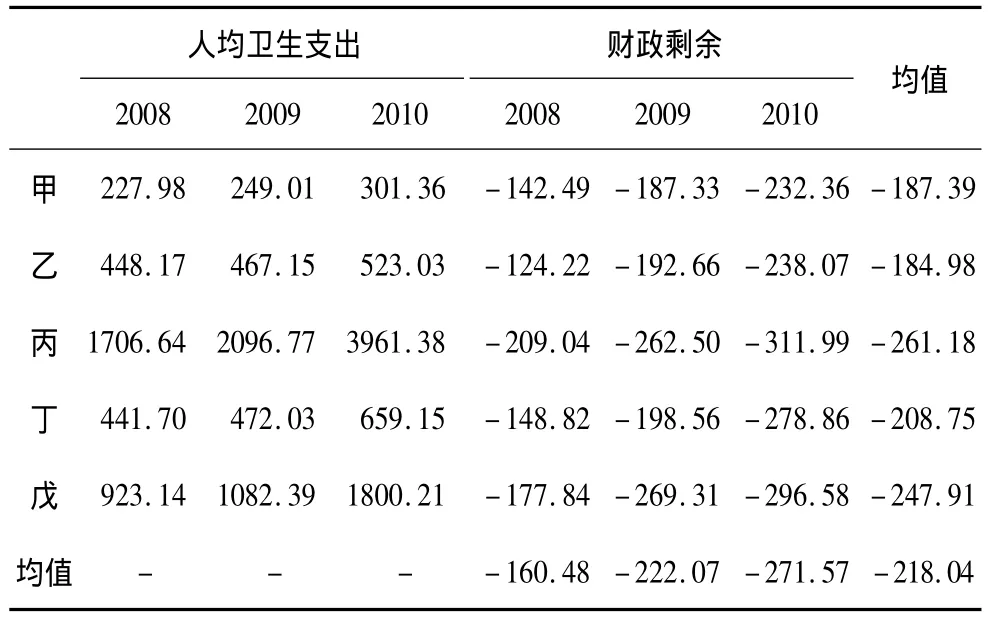

根据上述方法,可以计算各地、各年份财政剩余值,见表3。

为便于进行统计分析,将财政剩余值均取绝对值。①横向分析(同年度地区间比较):利用方差分析发现,2008、2009、2010年度有相同规律,即不同地区财政剩余值差别明显。以2008年为例,最高值是最低值的1.7倍。可以认为,各地对卫生投入的重视有所差异。②纵向分析(同地区年度间比较):利用方差分析发现,5个地区均是不同年份财政剩余有一定差别,总体上财政剩余逐步扩大,均等化程度没有上升,反有降低的风险。通俗地说,就是与经济的增长相比,各地对卫生的投入非但没有上升反倒有所下降。③关联度分析:分年份对财政剩余值与人均GDP、人口密度等做回归分析,回归系数均没有统计学意义,可以揭示出一个问题,即各地卫生投入并没有完全按照人口、经济增长而做出,可能存在一定随意性、缺乏科学的理论依据。

表2 5地人口与经济状况

表3 5地2008-2010年财政剩余值表 元

3 建议

针对当前公共卫生投入总量有限、结构不尽合理等核心问题,重点应该做好以下工作。

调整财政投入结构,促进卫生服务均等化。各地、各时期财政剩余存在的差异,从财政剩余角度看,各地对卫生服务投入与经济发展的步伐并不齐同。因此,要想真正做到基本公共卫生服务均等化,就要切实改变各地财政投入结构,逐步将财政支出重点转移到关系民生的公共服务上来,缩小公共卫生服务投入与经济发展速度之间的差距。这就需要从两个方面入手。①加强立法,保障公共卫生的稳定投入。要想保证稳定的公共卫生投入,确保公共卫生均等化的实现,就需要加强公共卫生的立法。事实上,澳大利亚给我们提供了很好的借鉴,他们制定了《公共服务法》、《公共卫生法》,并在再分配中明确了“均等化”概念,强调公共服务结果的均等化,使每个社会成员都能公平享受到基本医疗和公共卫生服务,而且政府投入占卫生总费用的比例稳定在67% -69%[7],较好地保证了均等化和人们的健康水平。②建立科学的绩效考评机制[8],将基本公共卫生服务均等化实施效果作为对各地政府部门绩效考评的依据,从体制上规范和鼓励各地政府部门加大对公共卫生服务的投入,尽量缩小其与经济发展速度之间的差距。当然,由于部分领域财政投入具有一定的刚性,难以下降,这就需要充分利用中央对中西部省份发展的倾斜政策,积极争取中央财政转移支付,做大财政的“蛋糕”;同时加大力度做好省级财政对设区市财政的转移支付工作。

按照“结构——过程——结果”的思维,财政投入是均等化的重要基础,但却不是全部。财政剩余的均等只说明资源尤其是经济资源状况,分析重点是卫生服务均等化是否具备了机会均等的基础,而实际上均等化的水平还要考虑服务的提供与接受、服务的结果。尤其是在卫生服务经费存在投入结构不合理、使用不合理、挤占挪用现实与风险的状况下,更要关注服务的实际提供和享受状况、居民健康状况的均等化状况。因此,在均等化的推进工作中,还要以财政均等为基础,推进卫生服务、利用、结果均等化。

[1]安徽省财政厅课题组.基本公共卫生服务均等化有关问题研究[J].财政监督,2011(19):67-69.

[2]王芳,刘晓曦,邱五七,等.加拿大与澳大利亚公共卫生服务均等化经验与启示[J].中国卫生政策研究,2010(5):57-62.

[3]刘霞,王军永.基本公共卫生服务均等化的评价指标体系浅析[J].医药前沿,2012,2(26):122.

[4]田发,周琛影.财政均等化:模式选择与水平测算[J].经济研究参考,2011(44):52-58.

[5]James M,.Buchanan.Federalism and Fiscal Equity[J].American Economic Review,1950,40(4):583 -599.

[6]郭宏宝.公共服务均等化:理论评价与实际应用[J].当代财经,2008(3):29-33.

[7]李银才,邱凌.江西省基本医疗和公共卫生服务均等化的现状与实现途径[J].国外医学:卫生经济分册,2014,31(2):89-94.

[8]卢俊峰,王京宇,洪禅,等.创新政府投入机制,推进基本公共卫生服务均等化[J].财政监督,2014(15):63-65.