金融契约与金融法:互动原理与建构意义

2015-11-13宣頔

宣 頔

(1.南京大学法学院,南京210093;2.常州大学史良法学院,江苏常州213164)

代表自我决定、自我拘束与自我负责的契约自治理念,在现代私法制度上扮演最重要的功能。[1]在契约自治下,当事人具有缔约、相对人选择、方式、内容、变更、结束等自由,可以说,金融契约安排是最贴合金融社会关系本身的法律关系。契约法可以最大限度地保证金融主体的契约自治,契合他们的价值诉求。但是,市场主体间的制度安排往往仅着眼于局部利益最大化,市场行为的负外部性会造成他人甚至社会的成本耗费。金融安排与法律制度间的关系,不仅只是契约法的包容与相关安排的自由穿梭,金融契约安排与金融法律制度之间始终存在也需要存在一种紧张关系。

然而,金融契约安排怎样区分,区分的意义何在;何种安排对应何种法律约束,针对某一特定安排,约束的强度怎样分配;此外,从“发生”的角度看,金融契约安排与法律约束到底存在怎样的互动关系,金融安排的创新与法律约束有何关联;次贷危机以后,对于异变的金融契约安排及其系统,应该施加怎样的法律规制,以至于对金融法的重新构造有何影响。这些问题的提出和解决,都将置于“金融契约安排与金融法间目光流转的过程”之中。

一、前次贷危机时代:金融契约安排与法律约束

(一)市场主导型金融契约

从形式上看,金融利益关系可以分解为一个从简单契约跨越到“金融中介介入的复杂契约组合”的连续集合。次贷危机前,金融契约的集合主要包括:简单金融契约、证券、衍生工具、集合投资计划、以银行为中介的“固定收益类契约组合”以及以保险机构为中介的“或有收益类契约组合”。在此谱系中,契约的复杂程度、中介组织化和介入程度、资产结构以及亲市场性成为两极间走向的主要标准与依据。

一般的民事契约成为金融利益关系最简单的法律表现形式,也是上述封闭连续集合最简单的一极,通过双方主体的私下协商一致,达成某个或某些金融安排。例如:民间借款合同和“延迟支付计划”。通过简单民事契约达成的金融利益关系所受的法律制度约束最小。

与简单民事契约相比,在复杂程度上更进一步的是,一个基本主体与不特定主体结成的标准化契约,证券是这种标准化契约的典型适例。在证券的契约结构中,合同主体演变为发行人与不特定投资者或数量较多的特定投资者,证券利益关系被标准化,表现为法定的证券权利义务,并通过一定的权利表征方式获得公信力,[2]加速了合同当事人变更以及证券流转。正因为如此,为防范金融风险,不论证券是首次公开发行还是之后在二级市场交易,除受合同法调整以外,法律往往会规定更多的强制性要求。对于证券欺诈的规制,除了民事欺诈的一般规定外,现代证券法都会附加更多精细的法律规定,公司法中的信赖义务(fiduciary duty)和其他法律保护措施也会对其加以规制。另外,对于公开发行和交易的证券,都须适用证券法上的强制信息披露规则。

依靠标准化契约实现制度安排的还有大部分金融衍生工具。衍生工具合约是一种零和博弈。这种具有对赌性质的合约,因为必然存在经济损失的一方,存在重大履约风险,预期损失的一方有强烈的违约倾向。与借款、租赁、加工承揽等“延期性”合约不同,衍生合约在订约以后,履约方、预期收益等合同要素并不确定,传统担保制度无法防范衍生合约的履约风险。为此,市场上发展出一套彻底消除潜在损失方规避履约的机会主义行为的“衍生工具交易、结算规则”,例如:保证金制度、每日无负债结算、交易头寸限额、强行平仓等。[3]这些规则作为交易所的规章制度获得了法律认可,能够强制适用。[4]在场外,ISDA主协议解决履行条件、履行方式、合同提前终止、违约责任计算等问题,而《信用支持附件》提供了消除信用风险的担保机制。[5]

(二)市场型“中介主导契约组合”

从任何一类金融契约跨越到下一类,并不代表两者在所有契约属性上都存在“全有全无”的关系。正如本文对金融契约所做的市场主导型和中介主导型分类一样,这种区分并非绝对、毫无弹性,临界的契约类别存在交叉地带。各国资本市场广为适用的集合投资计划是这种交叉契约的典型适例。

集合投资计划是存在投融资两个端口的金融契约组合。在“投资端”,专门的金融中介把众多投资者提供的资金集结起来,通过规模化、专业化、分散化的管理与运作,以金融契约的形式(标准化与非标准化)投向股票、债券、衍生工具、外汇、黄金、私人股权等金融商品以及艺术品、房地产等非金融商品的一切投资。集合投资计划之所以被称为“间接金融既定框架下、引入市场要素并充分利用市场机能优势的一种金融交易模式”,[6~7]其重要原因在于“投资端”的亲市场性。在“融资端”,具有信托、公司、有限合伙等多种组织形式。

信托型集合投资计划“融资端”以信托契约为基础,但其具体安排不仅受契约法调整,信托法规定对契约法也形成突破,甚至在美国,资产管理领域广泛运用的商业信托已不再简单适用普通法意义上的信托法,而改由各州成文的“商业信托法”调整,越来越向“公司”靠拢。[8]在公司型集合投资计划中,“融资端”以公司章程作为基础,依托“标准合同机制和合同漏洞补充机制”[9]的公司法,做出制度安排以连接投资者和基金管理人,并分配双方的权利义务。另外,为了避免增减公司股东的繁复程序;避免双重税赋;最大限度保证基金经理以组织收益最大化为前提追求自身收益,抑制道德风险;使基金管理结构相对简单,降低信息不对称造成的代理风险,[10]很多基金采用有限合伙的形式安排“融资端”的组织形式。

可见,基于本国私法制度的具体规定,商事主体可以相对自由地在既有制度框架中穿梭选择,其目的大体相似,即尽可能地降低交易成本,促成具有效率的金融安排。当然,出于金融稳定、效率等宏观目标考虑,该类契约也会被纳入强制性金融法调整中。受到信息披露规制、交易行为规制、业者准入规制等方面的监管,[11]并根据基金募集方式(公募或私募)的区分,受到不同程度的监管。[10]监管方面,集合投资安排与法律制度间始终存在一定程度的紧张关系。

(三)标准型“中介主导契约组合”

在传统金融契约谱系中,契约和资产结构复杂程度、中介介入程度最强的即为以银行为中介的“固定收益类契约组合”和以保险机构为中介的“或有收益类契约组合”。

银行作为中介机构时,其“融资端”(亦即资产负债表的“负债端”)以借款合同联结银行与投资者(存款人)。银行以固定收益(利息)作为投资对价支付给投资者,在投资者提前支取存款时,银行无条件兑付,这无形中增强了企业的信用等级,但也增加了企业还款违约情况下银行承担“担保责任”的风险。另外,为争取更大利差,固定收益类中介会把大部分资产投向企业贷款、消费贷款等流动性较差的长期贷款。把流动性的负债转换为非流动性的资产是银行之所以为银行的本质特征,经济学家和立法也是在这个意义上定义银行。①See,e.g.,Zvi Bodie & Robert C.Merton,Finance(Preliminary Edition),N.J.:Prentice Hall,1997,49(“Most firms called banks today...perform two functions:they take deposits and make loans.”);Bank Holding Company Act,12U.S.C.§1841(c)(1)(1982)(repealed 1987);Board of Governors v.Dimension Fin.Corp.,474 U.S.361(1986),discussed in Howell E.Jackson & Edward L.Symons,Regulation of Financial Institutions,St.Paul,Minn:West Group,1999,257.以上两点意味着,银行所缔结的借款合同期限与贷款合同并不一一对应,存在期限上的错配,银行需要承担展期和久期的风险,[12]相关风险控制不好将会导致挤兑甚至破产。

因此,银行资产非流动性和合理估值带来的法律问题成为“固定收益类契约组合”规制的重点所在。[13]若置于金融关系网中考虑,单个银行破产所产生的负外部性将影响与其发生交易、业务往来的所有其他金融机构,特别是“系统重要性金融机构”,②美国金融稳定理事会(FSB)在其发布的《处置系统重要性金融机构的政策措施》(Policy Measures to Address Systemically Important Financial Institutions)报告中,使用“由于规模、复杂度和系统关联性,其发生危机或无序倒闭将会对更广范围的金融系统和经济活动造成重大破坏的金融机构”的表述来指称“系统重要性金融机构”。目前,该定义得到广泛使用。http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111104bb.pdf,最后访问时间:2014-9-13。其经营困境将造成本国金融体系的震荡。除受交易行为规制外,为促进金融市场良性发展,保护存款者、其他债权人免受银行破产带来的灾难性后果,各国发展出一系列规制工具,包括事后的保护系统和事前的预防措施。前者包括最后贷款人制度、存款保险制度、资产流动化措施;后者包括结构性市场监管,即金融活动的准入制度、利率监管制度,以及审慎性监管,即银行牌照管理、资本充足率标准、资产限制和投资组合多样化规则、信息披露标准和报告要求、交易行为冲突规则、银行检查和考核等。[14]

“或有收益类契约组合”更为复杂。在前端,投保人与保险人签订保险合同。保险合同为典型的射幸合同,射幸合同以将来可能发生的事件或不确定的事实作为一方履行给付义务条件的合同。因此,保险人是否承担保险责任,完全取决于不确定的危险是否发生,这种“或有债务”的价值不能依靠金融中介的资产运营状况或是合同本身的约定来决定。在“资产端”,保险公司也通过各种形式投资相当部分的非流动资产。因此,保险公司如同银行,亦具有一个不透明的复杂资产结构,保险公司的负债和资产都较难以加以估值。为避免保险合同出现大规模违约,保护被保险人利益,防范市场风险,各国都对以保险机构为中介的“或有收益类契约组合”进行监管,并把监管重点集中在保险机构这一金融中介本身,主要包括公司治理结构监管、市场行为监管和偿付能力监管。[15]

二、金融契约的异变、重整及与金融法的应然关系

然而,美国次贷危机引发的全球金融海啸展现出金融契约安排别样的异变。传统金融契约关系的经典集合以及其中的经典元素已经变得不那么典型,即便集合中的契约安排类型还存在,但也正发生着深刻的脉动。危机前后,金融契约经历了前所未有的系统性重新整合,这种重整甚至远甚于混业经营,是一种高程度金融统合运动。

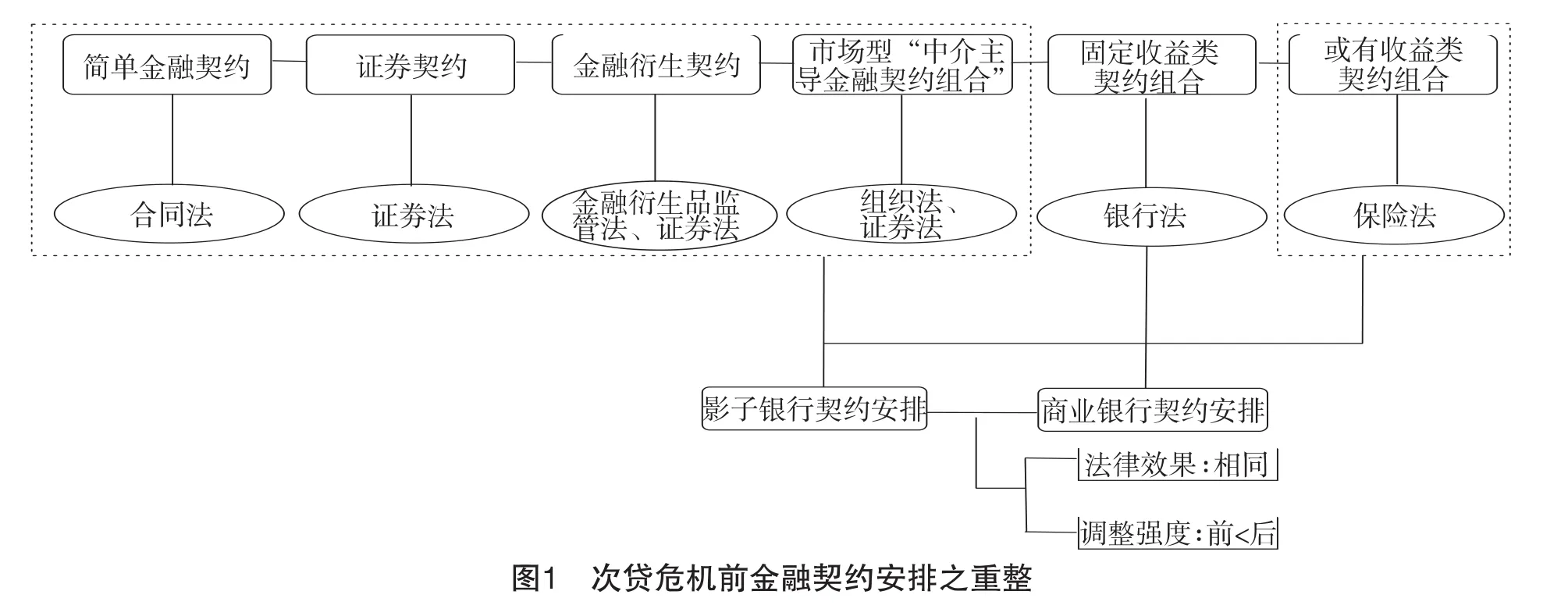

如图1所示,首先,次贷危机中暴露出一种与普通商业银行契约组合相似的“影子银行”契约组合,“影子银行”系统的金融利益关系和契约类型几乎涉及到除“固定收益类契约组合”之外的其他所有金融契约类型,并在实务操作中形成一个完整的、相互关联的法律关系链条。其次,系统地看,这个关联的法律关系链条整合而成的契约组合,其法律效果基本等同于“固定收益类契约组合”。从功能角度看,传统商业银行业务所实现的金融功能在次贷危机前被“影子银行”所承担。再次,“影子银行”不是一个独立的法律实体,而是由保险公司、养老基金、货币基金、抵押贷款经纪人或发起人、投资银行、对冲基金、证券化载体及其他金融机构构成的金融系统。①Research,Monetary and Capital Markets,and St- rategy,Policy,and Review Departments.Initial Lessons of the Crisis[R].Washington:Internatio-nal Monetary Fund(IMF),2009:3;FSA.The T -urner Review:A Regulatory Response to the Gl-obal Banking Crisis[R].London:FSA,2009:39.Daniel E.Nolle.What is Different About this Recession?Nonbank Providers of Credit Loom Large[R].Washington:Office of Financial Stability,United States Treasury Department,2009:1.

可见,次贷危机中金融利益关系重整主要表现为以银行为中介的金融契约组合被完全分解,并由“影子银行”系统的金融机构作为法律关系主体,实施相关契约安排,通过系统的整体结合实现银行业务的全部功能。这种重整具有“微观上离散、宏观上统合”的特征,以至于在考察特定金融机构的单个金融行为时,完全符合金融法调整要求;监管机构因为权限的业别划分,缺乏对“系统性风险”的有效识别和有力规制。因此,此种金融利益关系的整合极具隐秘性并带有明显的规避监管痕迹,以至于在次贷危机爆发前,各国金融法全然未有觉察。

尽管危机爆发以来,美、英等国相继推出一系列重磅金融改革措施,摒弃“金融自由主义”,确立严格金融监管理念。但是,金融法调整不免让人产生如此印象,即金融契约与金融法之间的适度紧张关系极难拿捏,金融法往往遁入“加强调整——放松调整——再加强——再放松……”的无限往复之中而难觅平衡点。一段时间内,金融利益关系的创新和变动,往往会带来金融法新的变革,但是,这种向好的完善仅能起到事后补救之效。对金融契约安排与金融法的紧张关系及其互动原理做出更深刻的观察和把握无疑更为重要,这是金融法重构的立足之基、立本之源。

作为金融契约安排(尤其是金融创新)的外生变量,金融法理应作为消弭制度成本的调节器。应然状态是,在金融法与金融创新捕获与逃逸的博弈关系中,在尽可能发挥金融创新效率功能的同时,最小化外部成本,以达致金融契约成本、风险、收益的完美平衡。金融契约安排与金融法应处于一种良性、均衡的互动关系之中。一方面,两者应存在一种程度适中的紧张关系。金融法的调整既不能过于严苛以至施加过多的交易成本,阻碍金融创新,牺牲金融效率,也不能过于松缓以使金融创新过度而造成负外部性大量出现,金融风险累积。本文谓之金融法调整的“强度均衡原理”。另一方面,对于金融创新引发的金融关系异动,应有识别机制,金融法不可视而不见。而且,金融法的每次变革都应保证最大限度的稳定性、预见性。因为每一次“重整——变革”的过程本身也会面临回应时间滞后引发金融危机,以及法制变革的成本耗费等问题。我们谓之金融法外在体系②拉伦茨把私法的价值体系与逻辑体系称为内在体系与外在体系,本文把其理论导入金融法分析中。[16]与金融契约关系的“匹配均衡原理”。

三、金融法重构脉向:金融契约与金融法之双向均衡机制

应然状态往往意味着理想与不可实现,金融契约与金融法调整之关系失衡才是常态。对于原理的描述,其本意在于发挥建构的意义,包括对理论建构与社会实践的指导。本文对金融契约与金融法互动原理的揭示,其意义在于对两者失衡关系的扭转,表现为在金融法内部,建构促使两者无限趋近应然状态(即金融法调整的强度和匹配度的均衡点)的均衡机制。而这种均衡机制的建立也是后危机时代、特别是互联网金融创新时代下金融法重构的基本脉向。具体包括两方面的内容。

(一)导入金融客户因素:金融主体博弈下的价值均衡机制

金融法调整强度和匹配度的均衡点调试,应以金融法价值作为标准,并通过金融法的价值均衡机制加以实现。

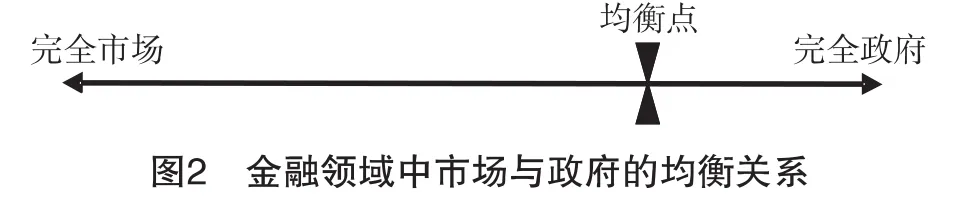

“均衡”涉及“量”的适中问题,更为重要的是,其涉及两个或多个因素的此消彼长关系,均衡点是这些因素在此消彼长中达致的最佳状态。在金融法价值中,涉及均衡问题的仅有效率、稳定价值实现过程中市场与政府的参与比重。尽管金融市场及其价格机制是促进金融效率实现的基础性因素,但是,政府的功能在于对市场失灵的纠正;另外,高负债经营的行业特点决定了金融业具有更容易失败的本性,[17]即脆弱性和不稳定性。[18]可见,在法价值实现过程中,政府的作为必不可少,市场与政府主导份额的平衡是法价值均衡机制的应有之意,两者的均衡关系不仅决定了平衡、适中的金融法调整强度,也决定了调整的内容与边界,亦即金融法与金融契约的匹配程度。逻辑上,均衡点的觅得与否决定金融法效率、稳定价值的实现程度,也决定金融契约与金融法关系失衡的纠偏状况,这是价值均衡机制实施的总体脉向。但即便如此,均衡的难题仍未解决,只是由另一对范畴所替代,新问题是金融领域的市场与政府参与度之均衡点到底怎样调试。

如图2所示,金融契约的调整主体有两种极端情况,即完全市场和完全政府,而极限的两端之间存在应然状态的均衡点。理论上,金融市场与监管当局基于不同的价值诉求,可以通过相互博弈达致双方的均衡。然而,金融市场是抽象的存在,在传统纵向业法和行政监管盛行的时代,金融市场与政府的博弈主要发生在金融机构与监管当局之间,金融客户的利益往往被忽视或成为监管的附庸。金融机构具有缔结创新性金融契约、规避监管的倾向,并且通过政治途径促使法律和政策采取金融自由主义,两者呈现逃逸与追击,游说与被游说的关系。金融当局因应金融机构及其契约安排做出的回应往往显出滞后与过于松缓,以至于出现所谓“金融危机的治乱循环”,即金融危机——强化金融安全,加强监管——克服危机,经济发展——强化金融效率,放松管制——经济繁荣,盛极而衰——金融危机……的循环过程。[19]显然,“治乱循环”的调节系统并未建立起灵敏的感应机制,政府监管强度以及与市场关系的调整作为对金融现象的反馈,往往待到重大金融风险爆发甚至金融危机出现方才启动。

我们认为,金融领域市场与政府的博弈应是金融机构、金融客户①广义上,金融机构的股东也是与金融机构发生金融商品交易(主要表现为股份、股票)的金融客户。与监管当局三方主导的博弈均衡。建构的方向是,金融客户与金融机构的博弈成为第一序列的博弈关系,监管当局更为中立,根据其他两方主体的交易行为及其博弈情况进行调节。当金融市场中金融机构侵害金融客户的现象屡见不鲜,金融机构的垄断和不正当竞争行为普遍,相应的诉讼等数量呈井喷式增长时,说明金融机构与金融客户的利益关系处于严重的不均衡之中,进一步也暗示,金融市场机制有渐入失灵的倾向,以及金融机构持续、大范围的高风险行为存在。这些危及金融效率与稳定的因素都是金融危机爆发的先发动因,也是更大强度和更广范围金融监管的启动因素。用图2说明,此时,实然的均衡点在应然均衡点的偏左位置。但相反,意味着监管强度过大、范围与金融契约不相匹配,可能出现的情况有,创新性的契约安排贫乏,以至金融客户所能买受的金融商品和接收的金融服务较少,金融机构的经营范围、品种和方式受到一定程度的限制;行政垄断盛行,中小金融机构未获平等准入和竞争机会;金融在整个国民经济中的贡献度较低,金融资源配置缺乏效率。金融机构与金融客户之间,金融机构、金融客户与监管当局之间,不同类型金融机构之间等数对主体的博弈关系,使得冲突更为广泛(即便激烈程度未必较高),对放松监管的触发更为频繁,以对实际均衡点在应然均衡点偏右位置的偏差进行调试。

大致方向的确定并不意味着博弈机制可以顺畅运行,金融客户引入下的价值均衡机制建构、实施需要具备一系列外定条件。重构中的金融法应有所作为,主要表现在对金融客户的利益加强保护,以对其博弈力量加以补强:(1)加强金融商品交易中金融客户利益的私法保护(或称金融消费者权益保护)。赋予知情权、公平交易权、保密权、安全权、求偿权、自主选择权、享受服务权和监督权。[20]或者要求金融机构履行、遵守说明义务、保密义务、适合性原则、冷静期规则,而不行不当劝诱,[21]也不行垄断和不正当竞争行为,①此类行为实施有可能侵害处于竞争关系中的其他金融机构,以形成不同金融机构之间的博弈关系,在此不予阐述。确保金融客户要求损害赔偿的法律依据,并通过严格责任等方式对侵权责任要件做有利于金融客户的法律构造。更进一步,基于诚信原则、公平原则、信义义务等两大法系的基本私法原理,不断具体化、法定化金融商品交易中金融机构的民事义务。日本《金融商品交易法》、韩国《资本市场法》、澳大利亚《证券投资委员会法》和中国台湾《金融消费者保护法》等先进金融法都做了有益的制度建构和立法尝试。(2)加强金融机构健全性经营维持中的私主体力量。对信义义务的弱化机制——“商业判断规则”进行调整,从加强董事、高管的风险规避偏好出发,重构“系统重要性金融机构”信义义务的具体规则,以规避系统性风险。(3)金融替代性纠纷解决机制(alternative dispute resolution,ADR)的建构。金融客户与金融机构间的力量不均衡体现在应对诉讼的能力和承担司法成本方面,高昂的诉讼费用、繁复的程序和漫长的时间往往使金融客户放弃诉讼。因此,博弈与对抗不应局限在法院诉讼,应在诉讼外探索多元化的纠纷解决机制。英国《金融服务与市场法》中的金融申诉专员制度(Financial Ombudsman Service,FOS)是世界范围内先进的制度范型,澳大利亚、新加坡、加拿大、中国台湾、德国、日本都建立起统合型、准统合型以及行业型FOS制度。(4)突出金融消费者保护团体的作用,以加强金融客户对监管机构的博弈力量。英国“超级申诉”(super-complaint)机制具有启发性。根据《金融服务与市场法》第234C条规定,消费者团体(designated consumer bodies)在其认为英国金融服务市场上的某个或某些特质(例如:市场结构或者企业行为)正在或可能会严重损害消费者的利益时,有权向FCA提起申诉。特别是在实际均衡点偏右时,金融客户的利益往往未受到直接侵害,无法通过诉讼或ADR与监管机构形成博弈,需要通畅超级申诉,决策、立法听证程序,甚至一些政治途径,以表达金融客户诉求。

(二)均衡机制之“一体化金融法调整”

金融法外在体系与金融契约匹配之倾向是,金融契约因创新、逃逸而处于金融法调整之外。为消弭这种不均衡,需要建构一体化、综合化、弹性化的金融法。首先,抽取传统意义上各业别金融法共通的原理和制度,加强一体化法律调整,建构具有“总论”或“总则”性质的金融法以及以此为基础的金融法典;其次,摒弃银、证、保、信等金融功能类型,打破传统金融业法排列组合规律,把金融法价值具体化为若干调整目标,围绕金融商品交易关系这一中心范畴,进行涵括力更强的交易主体、客体、行为以及监管体系的类型化,以此建构相关法律制度;再次,强调金融法的弹性化构造,建构“以原则为中心”、区分化的金融法调整体系。

1.金融交易业者的一体化构造

在尊重金融机构银行、证券、保险、基金等业别区分的前提下,构造与之平行的金融商品交易业者体系,两者的关系在于:证券业主体逐渐被金融商品交易业者体系所吸收;而银行、保险主体与其共存。事实上,对“机构调整”、“功能调整”规避的主旨在于对银行、证券、保险、基金的“类型逃逸”,而“金融商品交易”是所有金融机构的基础市场行为,很难规避。

2.“广义金融客户”弹性化构造

尝试以“金融客户”这一概念来统摄金融机构交易对手,其极具涵括性;与投资者、金融消费者概念相比,既有知识沉淀更少,又可以避免不必要的观念和体系纠结。并把其区分为一般客户和专业客户(适格专业客户和一般专业客户),实现金融客户层次弹性化,不同层次规定不同程度的保护。

3.监管主体的统合化建构

在目标监管基础之上,通过成立金融政策委员会、审慎监管局和金融行为监管局,分别负责监控和应对系统性风险,金融机构的审慎监管、风险监管和金融市场秩序的维护,以实现金融系统稳健运行与消费者保护的目标。

4.金融商品的物化拟制与类型化

传统业法时代,金融商品的本质属性被界定为金融契约。[22~24]一体化构造需要下,在既有体系之外探寻一个更为关注共性、暂且搁置个性,具有一般性、共通性、兜底性的法律调整技术解决方案,亦即重新定位金融商品的本质属性,把金融商品“实物化”,把所有类型的具体金融商品抽象为一般性的金融商品,并忽略各种金融契约的具体内容,而重新以交易的视角观察这些契约,把其转化为以物化拟制的金融商品为客体的交易合同关系。金融法之要务即是通过对抽象化的金融商品交易合同关系中的权利、义务进行适当的调整,塑造可以实现实质平等的金融商品交易法律关系。另外,对金融商品采用两分法,即划分为投资型金融商品和非投资型金融商品。

5.一体化金融行为法律制度建构

在金融商品交易行为和金融监管、调控行为法律制度两方面建构。前者包括:交易行为的拟制和类型化,把金融商品交易行为区分为金融商品买卖、金融中介、集合投资、金融咨询服务和资产运用;对金融业者与金融客户交易行为的调整,主要通过私法上权利、义务的重配以对金融业者的交易方式、内容加以限制,对金融客户进行保护;交易行为系统性风险的私法防范。后者包括:对交易主体的监管,表现在对金融机构准入、变更、退出的规制,存续期的信息披露,微观、宏观审慎监管等方面;对金融商品交易行为的纵向监管。对金融商品的监管,英国《金融服务与市场法》第137D条中,明确赋予了英国金融行为监管局(Financial Conduct Authority,FCA)具有制定“产品干预规范”(product intervention rules)的权力。

[1]谢哲胜.契约自治与管制[J].河南省政法管理干部学院学报,2006,(4):28.

[2]叶金强.公信力的法律构造[M].北京:北京大学出版社,2004:7-8.

[3]熊玉莲.金融衍生工具法律监管问题研究:以英、美为主要分析视角[M].北京:北京大学出版社,2009:79-86.

[4]吴志攀.金融法概论[M].北京:北京大学出版社,2011:423.

[5]宁敏.国际金融衍生交易法律问题研究[M].北京:中国政法大学出版社,2002:77-109.

[6]刘红.日本企业融资模式转换的新进展——从相对型间接金融到市场型间接金融[J].时代金融,2012,(9):268

[7]池尾和人,財務省財務総合政策研究所.市場型間接金融の経済分析[M].東京都:日本評論社,2006:8-10.

[8]李海龙.共同基金监督机制研究[M].北京:知识产权出版社,2012:105-107.

[9]罗培新.公司法强制性与任意性边界之厘定:一个法理分析框架[J].中国法学,2007,(4):75.

[10]崔文思.论我国集合投资计划的法律规制[M]//郭锋.金融服务法评论(第二卷).北京:法律出版社,2011:418 -419,419 -423.

[11]杨东.市场型间接金融:集合投资计划统合规制论[J].中国法学,2013,(2):62 -65.

[12]周莉萍.影子银行体系:自由银行业的回归?[M].北京:社会科学文献出版社,2013:45.

[13]Howell E.Jackson.Regulation in a Multi- Sector-ed Financial Services Industry:An Exploratory Essay[J].Wash.U.L.Q.,1995:77,329.

[14]Dirk Heremans,Alessio M.Pacces.Regulation of Banking and Financial Markets[Z].Rotterdam:Rotterdam Institute of Law and Economics(RILE),2011:17 -27.

[15]强强.中国现行保险监管法律制度研究——以强化保险偿付能力监管为视角[D].长春:吉林大学,2010:39-48.

[16](德)卡尔·拉伦茨.法学方法论[M].陈爱娥,译.北京:商务印书馆,2005:316-336,348-362.

[17]黄金老.论金融脆弱性[J].金融研究,2001,(3):41.

[18]段小茜.金融稳定及其变迁的新政治经济学分析[J].金融研究,2010,(9):170.

[19]邢会强.金融危机治乱循环与金融法的改进路径[J].法学评论,2010,(5):47.

[20]王和明.金融消费者的八大权利[N].人民法院报,2004-03-21(09).

[21]杨东.金融消费者保护统合法论[M].北京:法律出版社,2013:174-268.

[22]刘燕,楼建波.金融衍生交易法律问题的分析框架:跨越金融部门法的界限[M]//郭锋.金融服务法评论(第3卷).北京:法律出版社,2012:4-5.

[23]薛林.权证风险控制与监管法律问题研究[M].北京:法律出版社,2008:69.

[24]吴晓求,汪勇祥,应展宇.市场主导与银行主导:金融体系变迁的金融契约理论考察[J].财贸经济,2005,(6).