贵州省特岗教师在新课程改革中的适应性调查研究

2015-10-21张静李舒波

张静+李舒波

摘 要 研究采用问卷调查的方法对贵州省253名中小学特岗教师进行新课程改革的适应性调查。结果表明:尽管特岗教师对新课改理念的赞同程度较高,但是在具体的实施过程中,特岗教师在新教材、课堂教学、课程资源的开发与利用、课程评价等方面仍然存在不同程度的适应问题。针对这些问题,笔者提出相关的建议。

关键词 特岗教师 新课改 适应性

一、问题的提出

2001年,我国基础教育课程改革正式启动,时至今日,贵州省各个地方的新课改进行得如火如荼。2006年,“特岗计划”开始实施,特岗教师——一支具有鲜明时代特色的“80后”青年加入了农村基础教育的队伍,为农村教师队伍注入新鲜血液,增添了活力,同时,也为农村新课改带来了机遇和挑战。那么,特岗教师对新课程的适应性如何?存在哪些问题?本研究试图通过解决这些问题以便在特岗教师层面更好地推进基础教育阶段的课程改革。

二、研究对象与方法

1.研究对象

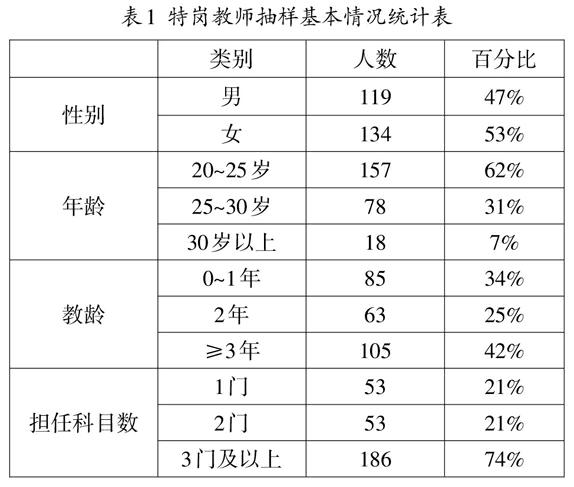

研究随机抽取贵州省毕节、铜仁、兴义、凯里、六盘水5个县市的特岗教师为样本。在这五个县市中又分别抽取11所中学和12所小学参与调查,所涉及的特岗教师人数为253人。具体情况如表1所示。

2.研究方法

研究以问卷调查法为主要的研究方法。该问卷包括特岗教师对新课改的认同感、对新教材的适应性、对课堂教学的适应性、对课程资源的开发与利用的适应性和课程评价等五个方面相关内容,共20道小题。问卷回收后,我们采用SPSS17.0软件对收集的数据进行统计处理。

三、研究结果与分析

1.特岗教师对新课改理念的赞同程度较高

基础教育课程改革的诸多理念与举措是从应试教育向素质教育转变的重大革新,充分体现了时代进步。[1]而“80后”的特岗教师们,在成长时就已经遭遇应试教育与素质教育的冲突,如今的他们成为农村基础教育的主力军,转化成教师角色的他们是如何来看待新课改的呢?通过调查发现,特岗教师对新课改的赞同程度较高。在回答“对新课改的赞同程度”时,53%的特岗教师对新课改持赞同的态度,42%的特岗教师对新课改比较迷茫,说不清楚,仅有5%的特岗教师不赞同。

在对新课改的理念、改革的目标和内容的理解上,80%以上的特岗教师均表示基本理解。但“对所教学科的课程标准”的理解程度方面,竟然将近一半的特岗教师表示很少了解。

对课程标准的理解程度与老师所担任的课目数量之间有极其显著的差异,具体表现为所担任的科目数量越多,教师对所教学科的课程标准理解程度越低。特岗教师是从事农村义务教育阶段的教师,较之城市来说,农村地区存在着教育观念相对滞后,教育经费相对匮乏、师资力量更为薄弱、教育管理体制相对落后等问题,大多特岗教师承担多门课程的教学,由于课程的繁重,对所有课程标准很难面面俱到。

2.特岗教师对新教材的适应性不高

教材是实现课程目标和实施教学的重要资源。[2]那么,对于贵州省基础教育所使用的新教材,特岗教师是否适应呢?调查发现,虽然90%以上的特岗教师认为新教材体现了课程标准的理念,但是在实际教学的过程中,有7%的特岗教师非常适应,有44%的特岗教师比较适应,有36%的特岗教师选择“不适应”,有13%的特岗教师选择“非常不适应”。

尽管有84%的特岗教师认为“新课程以必修和选修的模块化方式安排内容教学”对实际教学来说是非常有利的,如果可以自由选择,有将近一半的特岗教师更愿意根据需要把新旧教材结合起来,有30%的特岗教师对新旧教材的选择无所谓。而且新教材中的大多数活动常常要借助多媒体,但是对于贫困地区来说,学校教学资源比较落后,对于新教材中须要用到先进教学设备的地方,特岗教师们只能“望书兴叹”。可见特岗教师对新教材的使用在思想上高度的接受,但是在实际的行动中,由于现实因素制约适应性并不高。

3.传统的教学模式在特岗教师中仍占主导地位

美国教育学家布卢姆说过:“课堂教学不应当是一个封闭系统,也不应拘泥于预先设定的固定不变的方式。”[3]传统的“一支粉笔,一块黑板,一份教案”教学方式固然有其优点,但新课改提倡的“在开放式的课堂中让学生进行自主学习”更能适应学生全面发展的需要。那么,特岗教师在这种新型的课堂教学中适应性如何呢?调查显示,虽然76%的特岗教师在课堂教学中对三维目标的把握努力做到三者兼顾,但是从表4中可以看出,实际教学中,只有30%的特岗教师经常进行教学方法的研究,尝试新的教学方法,而大部分特岗教师虽有改革创新的想法,但担心影响学生的考试成绩依然沿用传统教学法,新课改要求的新教学方法就陷入了“穿新鞋走老路”的困境。

导致这一状况出现的主要原因是各地对基础教育课程改革的重视程度不一,对新课改理念的学习程度和接受程度不一。[4]如果按照学科新课程的教学计划进行教学,有66%的特岗教师能基本完成教学任务。在小组合作探究学习为主的教学方式中,73%的特岗教师虽然持赞同态度,但在实际的教学中却有60%的教师几乎很少安排学生的探究活动。传统的“以教师讲授为主”占据绝对的主导地位,学生偶尔的回答与讨论明显受教师的左右,“讨论成了虚假的繁荣,对话变成了语言的游戏”[5]。

4.特岗教师缺乏对地方课程资源的开发和利用

新课改倡导民主、开放、科学的课程理念,要求教师必须在课程改革中发挥主体性作用。因此,教师不仅要成为课程实施中的执行者,更应成为课程的建设者和开发者。虽然大部分学校也派特岗教师参加校本课程研修的培训,但大部分教师都是“光说不做”,应付了事。调查显示,77%的特岗教师认为开设校本课程是有意义的,有利于学生的全面发展和让学生在快乐中成长,但是在回答“地方课程主要开发者和建设者”时,仅有18%的特岗教师认同自己作为课程建设主导者的地位。在回答是否注重将学校周边的社区、自然和人文资源整合成学科课程资源时,仅有18%的特岗教师比较注重。endprint

5.特岗教师评价学生的方式仍以考试成绩为主

新课程倡导“立足过程,促进发展”的课程评价观,课程评价体系的再建是本次新课改的重点项目之一。[6]“80后”的特岗教师大多刚从学校毕业,多年经历着“考考考,老师的法宝;分分分,学生的命根”这一传统评价方式的教育,对此怨言颇多,当了多年的学生变成老师以后,他们是否热情对待和使用新的评价标准呢?通过调查,事实恰恰相反,传统的课程评价体系依然占据着不可动摇的地位。87%的特岗教师虽然认为新课改提倡素质教育,但仍沿用传统的成绩考核评价制度;在对学生评价的主要方式中,仅有20%的特岗教师尝试采用新课程倡导的发展性评价来评价学生。

四、结论

以上调查数据表明,尽管特岗教师对新课改理念的赞同程度较高,但是在新课改实施的具体过程中,身处教学资源匮乏的农村学校且教学经验不足的特岗教师在新教材、课堂教学、课程资源的开发与利用和课程评价等方面仍然存在不同程度的适应问题。针对以上问题,提出以下建议。

1.加强教师培训,渗透新课改的理念

调查中发现,尽管对新课改持不赞成的特岗教师是极少的,但是仍然有部分教师对于新课改感到困惑和迷茫。可见在特岗教师中,新课改的推广力度远远不够。因此,学校或教育行政主管部门应该针对特岗教师开展一些必要的培训。比如采用“请进来,走出去”的方式:一方面聘请富有经验的课改专家到学校给特岗教师作报告;另一方面选派优秀的特岗教师走出去,学习“课改”先进的经验。让教师直接汲取新课改理念的精髓,再通过教研活动、座谈、案例教学等方式来加深特岗教师对新课改的理解,使得这些重要的外部资源得以生根、开花、结果。另外,还可以通过实录反思、叙事随笔、经验总结等方式开展“教师的有效学习”。有效的教师学习,就是要在理论的引领下,让教师意识到须要改变自己的教学行为。[7]

2.变革教学方式,适应新教材

教材是学生的精神食粮,是知识得以传承的重要途径。新教材体现了时代特点和现代意识,关注人类,关注自然,理解和尊重多样文化,有助于学生树立正确的世界观、人生观、价值观。与原教材相比,新的教材生动活泼,体现了学生作为学习主体的地位。同时,新课改倡导的素质教育旨在“面向全体”和“全面发展”,课堂教学不仅要传授科学文化知识,还要培养学生的各种能力,因此,对教师的教学方式有了更高的要求。然而研究发现,大多特岗教师还在使用传统的教学方式,因此,应大刀阔斧地改革教学方式,通过变填鸭式教学、题海战术为启发式教学,教学过程中应该针对各个学科的特点,结合当地的实际情况,创造问题情境,激发学生的学习兴趣,使他们轻松愉快地自觉学习。同时,还要避免没有太多教学经验的特岗教师们从“满堂灌”走向“满堂问”的怪圈。

3.提高教研能力,开发和利用地方课程资源

开发和利用地方课程资源是新课改中的重要项目之一,除了丰富课程与教材内容、增添教学活力之外,更能激发学生主观能动性,培养学生实践与探究的能力。[8]因此,新课改要求教师由原来单一的“课程传递者”向“课程缔造者”转变。然而对于特岗教师来说,他们很多来自于外地,且工作任务繁重,把更多的精力和时间都放在适应新环境和提高教学技能方面,并没有意识到自己作为课程建设主导者的地位。因此,新课改要能有效地在特岗教师中推广,一方面,地方政府应该多方筹集资金,提高特岗教师的经济地位,帮助特岗教师尽快地适应艰苦的环境;此外,各级主管部门还应该采取有效措施,比如合并村小等、集中教师资源、尽量减少教师一人代多科、所教非所学等现象,减轻特岗教师的工作负担。另一方面,教育部门和学校要加强特岗教师对开发和利用地方课程资源重要性的认识,提高特岗教师教学研究的能力,通过展开社会调查、审查学生的日常活动或者利用丰富的网络资源了解当地的社会现状,包括人文环境、学生受教情况等,普查、筛选和培植当地的课程资源。同时还可以通过教研活动建立教师群,拓宽地方课程资源开发研究成果的分享渠道,努力提高利用效率。

4.变革考试制度,倡导发展性评价

新课改倡导学生全面发展的评价体系,不仅关注学生的学业成绩,而且要发现和发展学生多方面的潜能。而在现实中,传统的评价方式依然占据主导地位。以成绩论英雄、以考分比高低,早已在人们心中根深蒂固,此现象并非仅是特岗教师遇到的特有问题,而是整个基础教育的问题。因此,要使特岗教师更好地适应新课程的评价标准,就要从根本上变革考试制度。首先,从考试的内容入手,不仅要考查学生认知的发展,还要考查学生的实践能力;其次,考试的方式也不仅仅局限于纸笔测验,还可通过比赛、研究发明、情境测验等方式进行综合性评价;最后,考试结果处理方面,对每一位学生做出具体分析,重在为学生提供建设性的改进意见。

————————

参考文献

[1] 张志娜.制约新课程理念达成的若干因素及及解决途径研究[D].开封:河南大学硕士学位论文,2012.

[2] 钟启泉,等.为了中华民族的复兴,为了每位学生的发展——《基础教育课程改革纲要(试行)》解读[M].上海:华东师范大学出版社,2001.

[3] 潘利嫔.新课改背景下农村高中信息技术高效课堂的实践研究[D].桂林:广西师范大学硕士学位论文,2014.

[4] 钟启泉,有宝华.发霉的奶酪——《认真对待“轻视知识”的教育思潮》读后感[J].全球教育展望,2004(10).

[5] 金炳镐.民族理论与民族政策概论[M].北京:中央民族大学出版社,2006.

[6] 牛波.民族贫困地区农村初中新课改地方适应性问题之研究[D].桂林:广西师范大学硕士学位论文,2011.

[7] 李政涛.论教师的有效学习[J].教育发展研究,2008(Z2).

[8] 卓晴君,徐岩.关于地方课程建设的几点思考[J].中国教育学刊,2002(4).

[作者:张静(1979-),女,贵州大方人,贵州工程应用技术学院师范学院讲师;李舒波(1965-),男,重庆石柱人,贵州工程应用技术学院师范学院副教授。]

【责任编辑 王 颖】endprint