体验经济时代下少数民族文化旅游产品开发与设计路径探析

2015-10-20

(贵州民族大学 旅游与航空服务学院,贵州 贵阳 550025)

体验经济时代下少数民族文化旅游产品开发

与设计路径探析

张晶

(贵州民族大学 旅游与航空服务学院,贵州 贵阳 550025)

在体验经济时代下少数民族文化旅游产品面临着新经济形态的挑战,体验将成为旅游产品的价值源泉,文章从旅游产品供给与需求的角度去探讨少数民族文化旅游产品体验化设计的必然性,探讨在新的经济形态下少数民族文化旅游真实性和商品化之间关系。合理地去开发与设计少数民族文化旅游产品,才能实现少数民族文化更好的发展。

体验经济;民族文化旅游;产品设计

一、 民族文化旅游产品体验化开发与设计的必然性

(一)从供给或生产角度来看

20世纪70年代阿尔文·托夫勒曾在《未来的冲击》一书中指出体验经济将成为继农业经济、工业经济、服务经济之后的一种新的经济形态。1999年B·Joseph Pine II与James H·Gilmore在《体验经济》一书中认为体验经济就是企业以服务为舞台,商品为道具, 通过满足人们的体验而产生的经济形态。[1]P13旅游的本质属性就在于差异化体验中的精神享受,在差异的文化和环境中寻求审美和愉悦等精神享受的活动,体验的结果是获得生理或心理上的满足。体验式旅游是体验经济时代下旅游竞争的必然要求,它比传统的观光旅游更重视从游客的亲身感受出发,强调参与性与融入性,并能创造出更多附加值。体验已经成为当今社会一种新的价值源泉,它与传统的服务经济不同,游客甘愿支付更高的费用去沉醉于产品所提供的整个情感体验过程。[2]

把少数民族文化作为一种旅游资源加以开发推向市场,必然导致民族歌舞、仪式、礼俗等“舞台化”,使得少数民族文化形式商品化。而少数民族文化商品化后产生的少数民族文化程式化、庸俗化、文化泛滥等问题的根源不在于商品化本身,而是旅游开发中对少数民族文化的理解不当和低级运用。也就是B·Joseph Pine II与James H·Gilmore在《体验经济》一书中提出的为了获得规模经济效应,而扼杀个性意义的“商品化”过程。当民族文化旅游产品处于“商品化”的陷阱中时,文化之间的差别消失了,游客们选择的依据就只有价格,而经营者为了获得客源,只有依靠价格竞争,而陷入低价竞争的恶性循环。在体验经济时代下少数民族文化的保护与文化商品化并不是截然对立而是紧密相连的。旅游产品体验化要求更加注重文化内涵,少数民族文化特色是商品价值的源泉,旅游产品越是要求体验化,越能刺激文化本身的发展和保护,形成一种良性循环。如果少数民族文化开发保护不当,民族文化内涵消失,民族文化旅游产品也难以发展持久。民族文化体验化设计使得人们对少数民族文化产生更多的兴趣,使人们对少数民族文化的价值有了更深的认识,从而促进了对少数民族文化的保护,还将有效地促进民族文化的认同、传承、复兴和推广。

(二)从需求角度来看

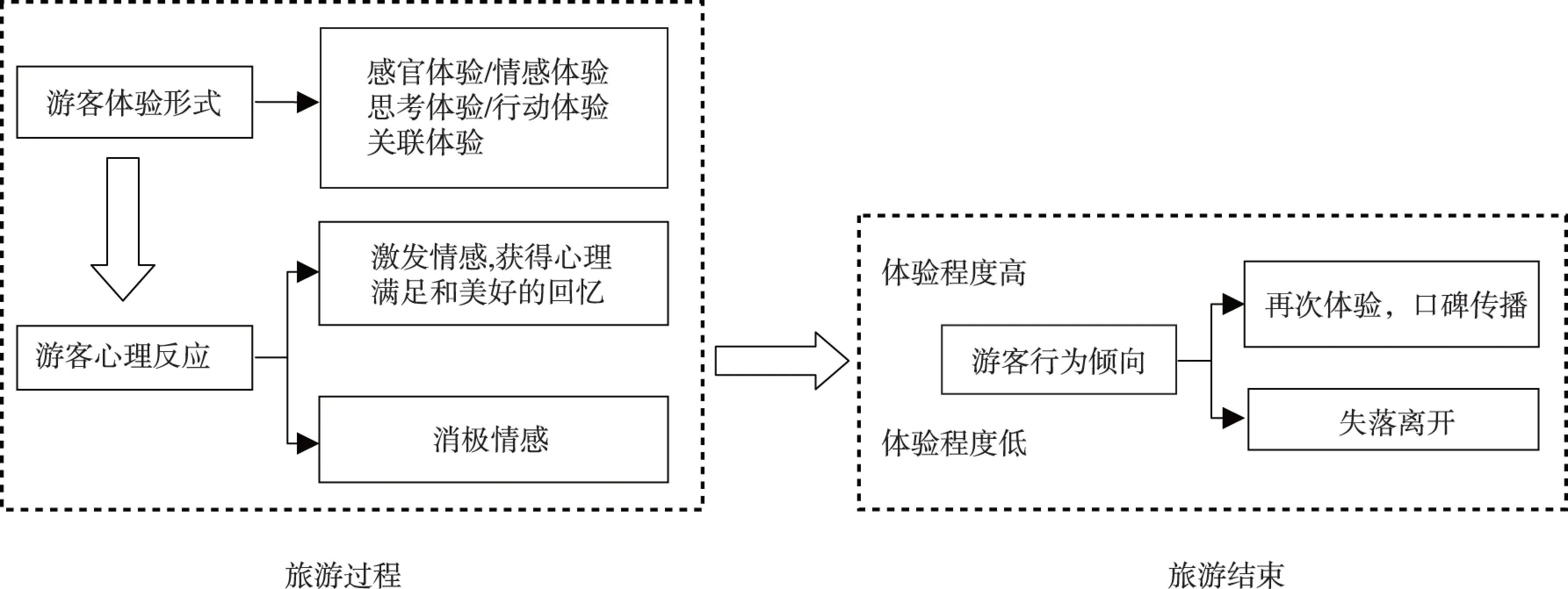

将心理学的刺激-有机体-反应(Stimulu-Organism-Response, SOR模型)运用于少数民族文化旅游产品对游客影响的研究之中。(见图1)游客对情境的感知和评价将会影响其心理反应,心理反应又会影响其消费行为。[3]P599-630

首先,游客体验是受具体情境影响的,游客在旅游目的地活动感受就是一种体验。有形文化可以通过感官去感知实际存在物,如建筑、服饰、装饰等文化符号,而无形文化可以互动行动体验去感知,如价值观、宗教信仰等,在此基础上产生旅游感觉的“身游”和旅游感悟的“心游”。

图1 少数民族文化旅游产品体验对游客影响

其次,游客在旅游目的地的文化体验将激发游客的心理反应,改变其未来的行为倾向。体验程度高可以加深游客对旅游目的地民族文化了解和信任,提高游客的满意度,在旅游活动结束后给游客留下的回忆是一种精神上的享受和启发,刺激其再次体验或进行口碑传播;如果旅游产品体验程度低,民族文化趋同化或为了迎合市场而被扭曲商业化、庸俗化,失去地方特色,严重地脱离了当地人们的真实生活,游客感觉产品缺乏吸引力或是印象不深,失去继续探索下去的兴趣,游客就会产生“落空感”。

二、体验经济时代下少数民族文化旅游的真实性与商品化的关系

文化真实性是因人、因时、因地而异,知识、文化、成长背景、生活方式、兴趣爱好、旅游经历等不同的人对少数民族文化真实性的感知也是不同的。普通旅游者、经验丰富的旅游者和学者所感知的真实性是不同的,对真实的追求和理解也是不同的。民族文化在历史长河中不断发展变化,真实性也是相对时间而言的,民族文化被不同的时代赋予了新的内涵。例如傣族“泼水节”传承了小乘佛教中“浴佛”、“赕佛”的要素,沿袭了傣族地区“农耕文化”传说,也保留了起源于波斯的“乞寒胡戏”的娱乐活动[4],因为带有不同时代和文化的烙印,就其渊源很难追溯清楚。2002年西双版纳傣族园推出的 “天天泼水节”和2006年推出的“泼水节·印象”等大型民俗歌舞泼水系列产品,使游客在很短的几个小时里体验傣族的“泼水节”,把泼水节活动的发展推向高潮,并一举夺得了西双版纳民俗泼水专营权,使得“泼水节”获得大众认同成为傣族文化符号。“泼水节”本身已被这个时代赋予更丰富的内涵。[5]少数民族地区原生态文化大多是由于历史上交通闭塞而形成的,古老落后的未必就是真实,文化是在不断发展,曾经的可能成为历史。在社会发展的进程中少数民族文化发生改变是不可避免的,传统与现代融合是少数民族文化的发展趋势,对少数民族文化只强调保护而不发展只会导致这些文化被历史湮没。

游客追求差异化体验来到少数民族地区,体验旅游开发者所构建的“舞台”,民族文化商品化也就是意味着文化也要遵循市场优胜劣汰竞争规律,在经济利益的驱动下少数民族文化旅游产品往往倾向于短期收益最大化,容易误导少数民族文化旅游产品的开发,制造一些根本不存在的虚假民族文化,或是歪曲、丑化、亵渎某些民族文化,影响文化的真实性。例如贵州雷山县每年的苗年节,本是一种神圣祭祖仪式,随着旅游业的发展,现已转变为一项政府主导的粗糙的大众化巡演活动,丧失了传统仪式的内涵,缺乏体验导致游客的“落空感”。保护少数民族文化“真实性”是其价值得以存续和利用的前提。

少数民族文化是发展的,不应该割裂开来看待,有历史文化,也有发展中的文化。对真实性的看法不能只集中在对过去文化的理解上,我们不能把旅游开发中对民族文化理解不当和低级运用,归罪于商品化过程,应该更加辩证地来看待少数民族文化商品化问题。尊重传统文化的客观真实性是“舞台真实”的基础,对少数民族文化旅游产品的开发和规划需要去认识少数民族文化的内涵,适当对少数民族文化加以商品化和舞台化包装,在舞台化的过程中展现少数民族文化的真实性,防止对文化理解不当造成的低级运用,保护文化向着健康的方向发展。例如少数民族文化歪曲、丑化、亵渎,使旅游者对民族文化产生错误的印象。使旅游者在少数民族旅游目的地获得真实体验的过程中,促进少数民族文化和经济得到保护和发展。

三、体验经济时代下少数民族文化旅游产品开发设计探析

在体验经济时代下体验是旅游产品的价值源泉,在旅游产品设计上一方面要展现少数民族历史文化,另一方面要尊重文化的发展。以“客观真实”为依托进行旅游开发是实现游客最佳体验的途径,也是对传统历史文化进行拯救和保护的过程。对少数民族文化旅游产品的设计和开发可以采用Schmitt的战略模块学方法从感官体验、情感体验、思考体验、行动体验、关联体验来关注游客体验[6]P47-53,努力满足游客的需要和期望。

(一)强化感官体验设计,建立少数民族文化遗产项目地标

少数民族文化从民族渊源上一脉相承,容易导致民族文化旅游产品形式趋同,缺乏差异化和体验性的少数民族文化旅游产品在市场竞争下如昙花一现快速衰退。但“十里不同风,百里不同俗”,少数民族文化在一脉相承基础上发展也呈现着地域性差别,形成各自不同的民俗文化。少数民族文化旅游产品开发要强化感官体验感要从强化文化符号、地域性、彰显历史文化的高度上出发建立少数民族文化遗产项目地标。

少数民族文化旅游的景点如果仅仅以观光为主,容易产生视觉、心理上的疲劳。感官体验应该从色彩、音乐、建筑、文化符号、气味、美食等来达到理想的体验效果。例如侗族村寨中的鼓楼、风雨桥,多彩的侗族服饰,天籁之音的侗族大歌,独特美味的腌鱼、羊瘪、牛瘪、油茶等和侗家饮食习俗能给游客多感官的刺激和享受。

(二)主题性设计与少数民族文化精神相结合,激发游客情感体验

主题是体验的核心与灵魂,鲜明的主题能充分调动游客的情感,触动游客的心灵,使之留下深刻感受和强烈印象。[7]体验主题要与少数民族文化精神相结合,根据主题去设计体验剧情,把“客观真实”经过合理的艺术处理设计成“象征真实”的旅游产品[8], 搬上舞台的艺术因为经过现代人的创造,具有更丰富的表现形式,使古老的文明以现代的形式得以展现,体现着文化的传承与创新。策划各种文化体验活动,使游客通过参与各种活动获得一种深度的体验经历。可以充分利用民居、鼓楼、花桥、禾仓、禾晾、稻田等制造场景,利用如敬酒、敬菜、习惯、唱歌敬酒等一系列特色民俗、“六月六”、“二月二”、 苗族姊妹节、苗年节等节庆活动进行艺术加工,结合体验的主题设计实景演出,这种艺术处理使少数民族文化更富内涵和表现力,更能突出体验主题,营造良好的体验氛围。通过让游客真实地感受到差异化的民族氛围,使旅游者更好地了解民族文化历史,理解一个民族的精神,这样会对旅游者产生积极的情感体验。

(三)展示少数民族文化启发游客思考体验设计

思考体验即旅游产品设计时要关注旅游者心灵上的一种感悟与领会,把旅游感觉的“身游”和旅游感悟的“心游”相结合。

少数民族文化旅游产品通过设计一系列有意义的活动,利用有形或无形的方式静态和动态地向旅游者展示民族的历史文化与传统,使游客对少数民族地区语言、饮食、交通、音乐、艺术、建筑、媒体、本土文化、政治等产生认识和理解,通过感官和心灵去亲身体验当地的文化传统和生活方式,来激发广大游客的兴趣,为游客创造认知和解决问题的体验,使少数民族文化旅游产品发挥传播和教育功能。

(四)增加参与性、互动性行动体验

行动体验就是吸引游客参与并产生互动,通过引导游客去行动,让游客从中体会到行为和过程的快乐。例如除游客自己亲自穿戴与购买外,还可以在推出棉麻加工、纺织、织布、染布、织锦、刺绣、成衣制作、银饰制作等传统工艺体验项目,或是传统农耕文化体验、传统渔猎文化体验、歌舞体验、婚俗体验、传统体育活动体验等,让游客感受人类文化的发展和变迁。

(五)关联体验突出民族文化

关联体验是在感官体验、情感体验、思考体验和行动体验的基础上超越产品本身,而使游客的自身价值得到体现,以满足顾客精神上和心理上的自我实现层次的需求,因而去认同旅游企业的品牌、文化和价值。少数民族文化产品开发与设计让游客的认知超越旅游产品本身而去体验少数民族文化、文化符号等,使少数民族文化、文化符号成为品牌,关联体验让顾客感受品牌、文化和价值。把民族文化旅游作为文化产业来发展,通过现代人喜爱的方式在潜移默化中传播民族文化,塑造民族文化品牌。对有浓郁历史文化内涵的少数民族文化可以申报遗产名录,通过深入挖掘进一步地整合、保护少数文化遗产,并创建和培育少数民族文化遗产项目品牌, 使游客去认同其价值,通过市场化运作使其价值在现代社会得到体现。

[1]B·约瑟夫·派恩(B.Joseph Pine Ⅱ),詹姆斯·H·吉尔摩(James H.Gilmore)著,毕崇毅译.体验经济[M].上海:机械工业出版社,2012.

[2]Belk R W.Situational Variables and Consumer Behavior[J].Journal of Consumer Research,1975,(2).

[3]Assael H.Consumer Behavior and Marketing Action[M].South-Western College Publishing,1995.

[4]尚衍斌.水节溯源与传播小考[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2005,(3).

[5]光映炯,张晓萍.基于旅游人类学视角的民族节日传承与发展——以西双版纳傣族“泼水节”为例[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版),2010,(1) .

[6]伯德·H·施密特(Bernd H.Schmitt),戴维·L·罗杰斯(David L.Rogers)著,朱岩岩译.娱乐至上:体验经济时代的商业秀[M].北京:中国人民大学出版社,2009.

[7]罗佳明.遗产旅游的发展向度:遗产地精神与体验旅游的融合[J].旅游学刊,2010,(5).

[8]任婵娟.基于“舞台真实”理论的文化旅游资源开发——以原生型民族村寨为例[J].桂林旅游高等专科学校学报,2008,(1).

TourismProductsofMinorityCultureintheEraofExperienceEconomy:DevelopmentandWaysofDesign

ZHANG Jing

In the era of experience economy the tourism products of minority culture are facing the challenge of new economic forms and experience will become a value source of tourism products. From the angle of supply and demand of tourism products this paper studies the necessity of experience design for tourism products of minority culture, and explores the relationship between the authenticity of minority culture tourism and commercialization under the new economic forms. It is hoped that the research can benefit the development and design of tourism products of minority culture and promote the publicity of minority culture.

experience economy; tourism of ethnic culture; design of products

F590.1

A

1003-6644(2015)01-0186-04

2014-10-15

张晶,女,汉族,贵州贵阳人,硕士,贵州民族大学旅游与航空服务学院副教授。

责任编辑:王伯承