心理逻辑、创造性思维与科学发现

——兼论逻辑认知的文化价值

2015-10-20

(1 清华大学 心理学系、清华大学心理学与认知科学研究中心,北京 100084;2 贵州民族大学逻辑、文化与认知研究中心,贵州 贵阳 550025)

心理逻辑、创造性思维与科学发现

——兼论逻辑认知的文化价值

蔡曙山1,2

(1 清华大学 心理学系、清华大学心理学与认知科学研究中心,北京 100084;

2 贵州民族大学逻辑、文化与认知研究中心,贵州 贵阳 550025)

心理逻辑作为认知逻辑的一个分支,反映了认知科学与现代逻辑的交叉特征。由于认知科学的经验性质,认知逻辑能够更好地说明人类认知过程中心理过程与逻辑过程的统一。用心理逻辑可以表征溯因推理、类比推理和归纳推理的创新思维特征。科学发现是一个创造性思维过程,同时也是一个心理逻辑过程。科学发现的心理逻辑模型从心理直觉和逻辑推理两种加工方式来说明科学发现的规律,揭示了创造性思维在科学发现中的作用。语言认知、逻辑认知、文化、进化和认知都是认知逻辑的题中应有之义,其中有很多重要的理论问题和实际问题值得我们去深入研究。

认知科学;认知逻辑;心理逻辑;创造性思维;科学发现

自弗雷格以来,逻辑学和心理学是相互隔绝的。弗雷格主张,逻辑学和数学要排斥心理因素来保持自己的“客观”性和“公正”性。①P5;②P152这种影响延续了大约一个世纪,直到认知科学建立。

逻辑学与其隶属的哲学是认知科学的来源学科。20世纪西方哲学的发展与认知科学息息相关。20世纪西方哲学的三大主流是分析哲学、语言哲学和心智哲学,它们在时间上是先后相继的,其动因就是人类认知的发展和认知科学的建立。③P43-52;④P3-11在这个过程中,作为哲学分析工具的逻辑学也经历了三大发展阶段:作为分析哲学工具的数学逻辑及其后发展形成的一阶逻辑、高阶逻辑(两者合称经典逻辑)以及由经典逻辑经过扩充和变异形成的整个的现代逻辑;作为语言哲学基础的自然语言逻辑,分为句法逻辑、语义逻辑和语用逻辑;⑤P112-127以及作为心智哲学工具的认知逻辑(Cognitive logic)。⑥P25-38;⑦P427-442我们来简单回顾一下这些发展。

一、20世纪中期以来逻辑学的新发展

(一)经典逻辑的扩充和变异

1931年,哥德尔(K. Gödel)证明了形式系统的不完全性定理,称为哥德尔定理。哥德尔定理表明,要想证明一个系统的协调性,其元理论只能在系统之外。因此,要想用一个理论一揽子地全部解决数学理论的协调性是不可能的。哥德尔以后,经典逻辑沿着两个方向发展,一个方向是它的扩充,另一个方向是它的变异。

经典逻辑的扩充(extensions of classical logic),就是通过对经典语言增加新的非外延性算子,使其具有更强的表达能力,从而得到新的推理系统。例如,对经典逻辑增加新的、非真值的、表达必然性和可能性的模态算子(modal operators),就得到模态逻辑(modal logic)。经典逻辑的扩充得到的新的逻辑系统还有道义逻辑、认识逻辑、时间逻辑等。

经典逻辑的变异(alternatives to classical logic),简称变异逻辑。所谓经典逻辑的变异,就是对经典逻辑的某一个或某一些假设和推论提出挑战,从而得到新的逻辑系统。例如,抛弃经典的二值假设,允许命题具有真和假之外的第三种值或更多种值,就得到三值逻辑(three-valued logic)或多值逻辑(many-valued logic)。经典逻辑的变异得到的新的逻辑系统还有直觉主义逻辑、自由逻辑、相干逻辑、非单调逻辑、概率逻辑等。⑧P4-6;⑨P75-88以上统称现代逻辑。

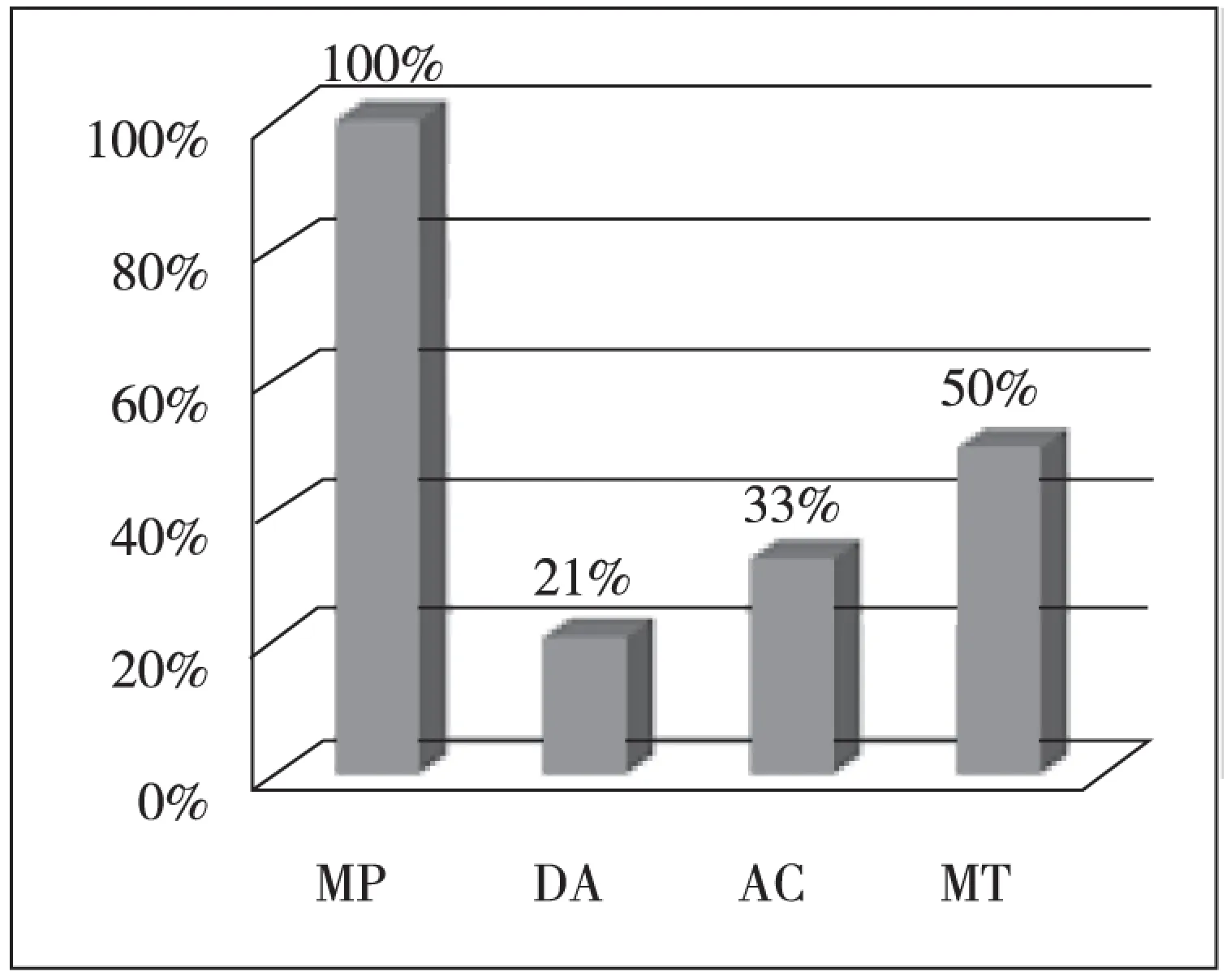

(二) 沃森选择任务实验与心理学的挑战

现代逻辑面临的重大挑战来自心理学。1968年,英国著名心理学家沃森(P.C.Wason)用4张纸牌做了一个著名的选择任务实验。结果发现,人们在做逻辑推理时,受到心理因素的严重影响,会发生若干偏差。实验结果的大样本统计数据如图1。

图1 沃森选择任务实验大样本统计图(Marcus and Rips, 1979)

沃森选择任务使用的逻辑材料是充分条件假言推理,被试为大学生,全部没有系统学习过逻辑学。显然,实验者需要测试的是正常人的逻辑思维能力,而不是逻辑学知识。对以上数据可以做如下分析:(1)肯定前件式(MP)有100%的支持率,心理学家们提出的理由有:人们习惯于使用肯定式的推理;MP的前件在规则中得到表征。但这并不足以说明这个推理模型何以具有100%的支持率。笔者指出,所有被试均未系统学习过逻辑学而却懂得使用这条规则,说明演绎规则是一种先天逻辑能力,⑩它是通过基因遗传而获得的,是不需要经过学习就能够掌握的。 (2)否定后件式(MT)也是正确的推理形式,但却只有50%的支持率。心理学家们提出的解释是,人们不习惯使用否定式推理;MT与MP相比多使用两次否定,增加了推理的难度。但这两条理由也不足以说明为何MT的支持率仅有MP的一半,毕竟它们都是正确的推理。笔者认为,主要的原因是,与先天逻辑能力MP相比,它的逆否MT是一种后天逻辑能力,是需要学习才能够掌握的。(3)肯定后件式AB有33%的支持率,心理学家们提出的解释是,它是一种肯定式推理,是人们习惯使用的;它的后件在规则中得到了表征。但这些解释也不能说明这种错误的推理形式的支持率会有如此之高?为何这种错误的推理形式的支持率与正确的推理形式MT之间的差距(17%)竟然大大低于两种正确的推理形式MP与MT之间的差距(50%)。我们的解释是,肯定后件式的推理形式正是溯因推理(Abduction)的逻辑表征式,它启动了人们在日常生活中经常使用的、符合经验和习惯的溯因推理。可以预测,在沃森选择任务实验中,对AB的支持率有年龄、职业等的显著差异。(4)否定前件式(DA)有21%的支持率,它既是错误的,又是否定式的推理,当然有最低的支持率。但如果没有任何理由,它的支持率为何不是0呢?心理学家认为,这是因为人们把充分条件假言推理当成充要条件假言推理来做的缘故。我们注意到,如果把DA当作AB的逆否,那么,它们之间支持率之比(50%)与MT作为MP的逆否,其支持率与原命题支持率之比(64%)是相似的。也就是说,人们在做逆否推理时,正确率只有原命题的一半左右!

沃森实验说明,人们在做演绎推理(理性思维)时,受到各种非理性因素的影响,会发生一定程度的偏差,其偏差的程度可以从心理、经验、习惯、直觉等方面加以分析。

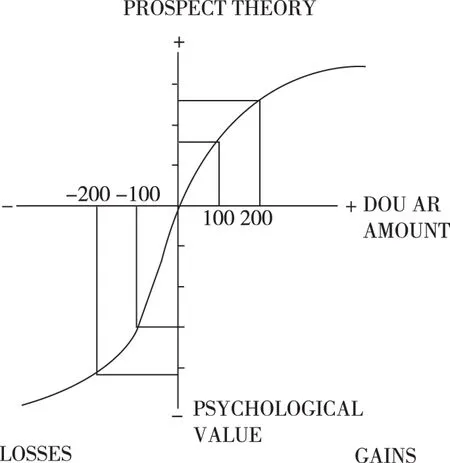

(三)卡尼曼的前景理论与心理学的再挑战

现代逻辑和理性思维受到的另一个严重挑战仍然来自心理学。2002年诺贝尔经济学奖得主、著名心理学家卡尼曼(D. Kahneman)与其合作伙伴特沃斯基(A. Tversky)经过30多年的认真思考和观察,并通过周密的心理学实验,建立了“前景理论”的决策模型。它有三个特征,一是大多数人在面临获得时是风险规避的;二是大多数人在面临损失时是风险偏爱的;三是人们对损失比对获得更敏感。因此,人们在面临获得时往往是小心翼翼,不愿冒风险;而在面对失去时会很不甘心,容易冒险;人们对损失和获得的敏感程度是不同的,损失时的痛苦感要大大超过获得时的快乐感。有意思的是,我们每个人都有这方面的丰富经验,例如,对于第一种效应(赢时的保守策略),中国人说“见好就收”;对于第二种效应(输时的冒险策略),中国人说“输红了眼”;对于第三种效应(赢和输的价值策略),中国人叫“赢得起,输不起”。尽管有这些经验,甚至还有30多年经济高速发展的实践,但我们并没有建立一种科学理论模型来对这些经济现象和经济行为进行解释,也不可能获得诺贝尔经济学奖。前景理论的输赢和心理价值曲线如图2所示。图中,横轴表示输赢,单位是美元;纵轴表示心理价值。

图2 前景理论(Kahneman and Tversky, 1979)

卡尼曼的理论推翻了经济决策理论中长期占统治地位的理性人假设,从而夺得诺贝尔经济学奖。他的获奖评语说:卡尼曼因为“将来自心理研究领域的综合洞察力应用在了经济学当中,尤其是在不确定情况下的人为判断和决策方面做出了突出贡献。”2012年,卡尼曼在他的新著《思维:快与慢》中提出“双系统”加工理论。他用两个代理人的隐喻即系统1和系统2来描述人的思维活动。系统1是心理的、直觉的、自动的和无意识的,它是快的思维系统;系统2是逻辑的、分析的、受控的和意识的,它是慢的思维系统。他和合作伙伴通过大量实验证明,在人的认知决策中,系统1是居于主导地位的,而系统2则是从属的。——这对逻辑学的理论和发展再一次提出了重大的挑战:完全脱离心理过程的逻辑过程是不存在的;完全忽视心理学的逻辑学也是不可能的。

20世纪60年代以来,在心理学和逻辑学的交叉领域取得了很多非常重要的研究成果。例如:沃森(P. C. Wason)和约翰逊-莱尔德的《心理推理》(Wason and Johnson-Laird, 1972)、卡尼曼、斯洛维奇和特沃斯基的《不确定情况下的判断:启发式和偏差》(Kahneman, Slovic and Tversky, 1982)、约翰逊-莱尔德的《心理模型》和心理逻辑研究(Johnson-Laird, 1983, 2006)、里普斯(L. J. Rips)的《证明心理学》和三段论的心理学研究(Rips, 1994)、卡尼曼的《思维:快与慢》等等。

二、认知逻辑的新框架和心理学逻辑学的重新融合

(一)认知逻辑的学科框架

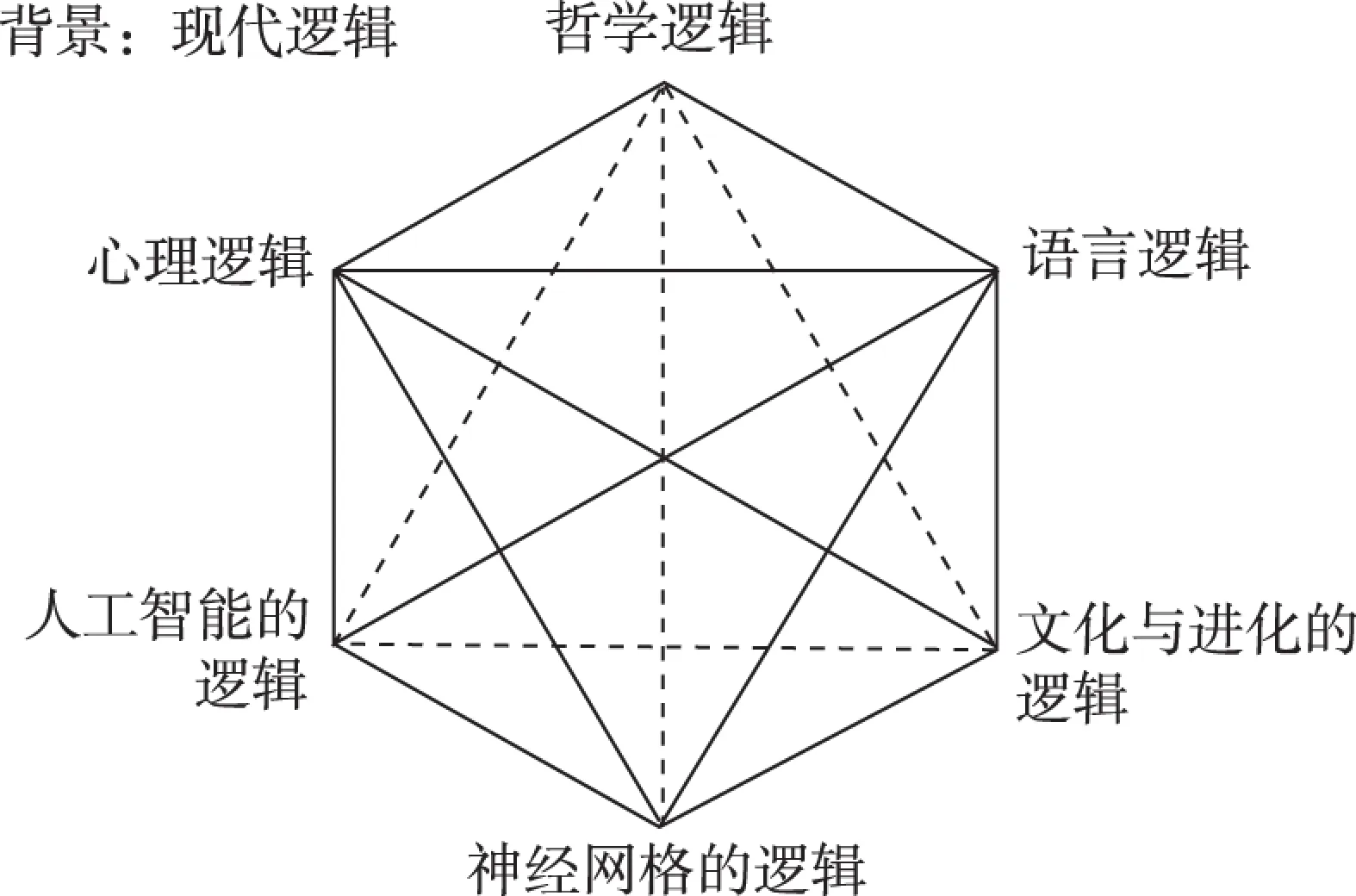

将认知科学的学科框架映射到现代逻辑的背景中,我们立刻得到一个新的结构,这就是认知逻辑(cognitive logic),它包括6个主要学科:哲学逻辑(philosophical logic)、心理逻辑(mental logic)、语言逻辑(logic of/and language)、人工智能的逻辑(logics in AI)、文化与进化的逻辑(logics in culture and evolution)、神经系统的逻辑(logic in neuro- system)。认知逻辑的学科框架如图3。

图3 认知逻辑学科体系

认知逻辑是在认知科学发展的背景下对现代逻辑“重新洗牌”。建立认知逻辑的动机是使当代逻辑的发展适应认知科学的需要。认知逻辑包括哲学逻辑、心理逻辑、语言逻辑、文化与进化的逻辑、人工智能的逻辑和神经网络逻辑。这些逻辑系统,有的已经存在,如哲学逻辑、语言逻辑、人工智能的逻辑,其历史可以追溯到20世纪50年代,与认知科学的起源同步;有的正在发展,如心理逻辑、神经网络逻辑,其发端在20世纪70年代中期,与认知科学的建立同步;有的虽然尚未开展,但预计将来可以得到发展,如文化与进化的逻辑等等。

认知科学的建立,开启了学科大交叉、大融合的时代,我们可以称这个时代为“综合的时代”,以区别于上世纪“分析的时代”;认知逻辑的建立,则开启了当代逻辑学发展的新时代,逻辑学告别20世纪上半叶局限于数学基础研究和数学推理的狭隘路子,走上了作为多学科共同工具的广阔的发展道路。

(二)心理逻辑

在认知逻辑的学科框架中,我们得到一个重要的逻辑理论,这就是心理逻辑(psychological logic)

心理逻辑以心理要素为自变量,逻辑要素为因变量。换句话说,心理逻辑把人的心理活动看作是一种逻辑思维,或者说,把人的心理活动映射到逻辑推理当中去。因此,它认为逻辑思维或逻辑推理受心理因素的影响。

沃森选择任务实验,可以充分说明心理逻辑的这种特征。实验证明,人的心理因素和经验、工作记忆和实验任务的难度等非逻辑的因素,都会对推理的结果产生影响,因此,在人的实际思维中,逻辑加工与心理加工过程是互相影响的。逻辑学家给出的逻辑规则是理想模型,而在思维中发生的心理逻辑过程与理想的逻辑模型是有偏差的。

沃森实验以后,沃森、米勒(G. A. Miller)约翰逊-莱尔德(P. N. Johnson-Laird)在心理学与逻辑学的交叉领域的研究中取得了很多令人瞩目的成果,主要建树有推理心理学、语言和感知、思维、心理模型、人类和机器思维等。里普斯(L. J. Rips)则在概念、推理和证明的心理学研究方面卓有建树。在《证明心理学》一书中,里普斯研究了包括三段论、假言推理和一阶逻辑的心理逻辑问题。心理逻辑最令人瞩目的一项工作,是前面所介绍的卡尼曼和特沃斯基建立的风险投资理论。这项研究发现,人们面对风险的决策是不对称的:当面对盈利时人们的决策表现出“风险规避”的倾向,当面对损失时人们的决策却表现出“风险寻求”的倾向。卡尼曼及其合作伙伴的研究是一项具有划时代意义和取得振奋人心重大成果的心理逻辑研究。

心理逻辑的建立,结束了一个多世纪以来弗雷格所主张的将逻辑学与心理学分离的局面。在认知科学和认知逻辑的框架下,心理学和逻辑学重归统一。

下面我们介绍一种重要的心理逻辑——溯因推理。

三、溯因推理和创造性思维

(一)溯因推理

溯因推理是一种典型的心理逻辑方法,它是从一个现象或事件寻求它的解释,即从结果追溯原因的思维过程。溯因推理无法纳入经典逻辑的理论框架,因此,心理逻辑也无法被经典逻辑所接纳。但是,心理逻辑却可以在认知逻辑的框架内存在和发展。

溯因推理的起源可以追溯到古希腊时期。柏拉图在他记述苏格拉底思想的著名篇章《美诺篇》中,详细讲述了苏格拉底如何用启发式教育法诱导柏拉图的一名没有哲学和数学知识的童奴(Boy)一步一步地推导出“什么是德行(virtue)”以及“如何将一个正方形的面积扩大2倍”这样的学习过程。笔者指出,每一种证明的建立(求证),都是一个溯因过程;而定理的证明却是演绎过程。由此可见,溯因与演绎(求证过程和证明过程)是思维中方向相反的两个不同的过程。

尽管溯因推理在思维和日常生活中有非常重要的应用,但作为一种逻辑推理方法,在它诞生之后的两千多年里并未受到人们特别是逻辑学家的重视。直到一位卓越思想家的出现,他就是美国百科全书式的学者、符号学的创始人、美国科学通才学者、逻辑学家、数学家、科学哲学家、方法论、知识论和形而上学领域的改革者皮尔斯(C. S. Peirce)。皮尔士首先把推理分为解释前提的推理和扩展前提的推理两类,前者也称为分析方法,包括演绎推理;后者称为综合方法,包括溯因推理和归纳推理。皮尔斯说:

如果我们观察到一个令人惊讶的事实C,而如果A是真的,则A可能引起C,这时我们就可以推理,猜测A可能是真的。

皮尔斯认为溯因过程本质上是推导。他说:“虽然从逻辑规则说有一点小小的障碍,然而它是逻辑推导,它仅以疑问的或猜测的方式断定其结论,它是真的,因为它有一种完全明确的逻辑形式。”我们可以把这种形式表示为:

B,

如果A,则B;

所以,A是B的原因。

溯因推理在日常生活中有非常重要的应用。例如,

地面湿了,

如果下雨,地面就会湿;

如果浇花,地面就会湿;

如果泼水,地面就会湿;

如果水管破裂,地面就会湿;

如果河水泛滥,地面就会湿;

……

因此,下雨可能是地湿的原因。

溯因推理的逻辑形式是充分条件假言推理的肯定后件式。在经典逻辑的框架内,这种推理形式是错误的,肯定后件不能肯定前件,因为当一个充分条件假言命题的后件为真时,其前件可以为真,也可以为假。以上可以用真值表加以检验。所以,当观察到地面湿的现象或事件时,我们并不能确定是否下雨,但却可以推测下雨是地湿的原因之一。因此,溯因推理是一种或然性的推理。

经验在溯因推理中起重要的作用。例如,当人们看到地湿而猜测原因时,与推理者的经验是密切相关的。在多雨的南方,人们自然而然首先想到的是下雨;但在终年不下雨的沙漠地区,人们绝对不会把下雨当作原因,而会猜测是有人泼水。

溯因推理的偏好和熟练程度具有职业性,这也说明溯因推理是依赖于经验的。有证据说明,侦探、律师、推销员、管理工作者这些人群更善于应用溯因推理。因此,溯因推理的这种与经验相关的性质使得它从来不被当作经典逻辑,因为经典逻辑是纯形式的,是与经验无关的。事实上,经典逻辑也无法接纳溯因推理,否则将导致经典逻辑系统的崩溃。

但是,不符合经典逻辑甚至不符合逻辑学,并不意味着不符合逻辑。逻辑学是逻辑学家制定出来的东西,而逻辑却是我们头脑里真实存在的东西,是人们思维或认知时心智的工作方式。逻辑学在教科书里,逻辑在我们的头脑里。

对于溯因推理,我们不应该因为它不适合经典逻辑的二值和演绎的框架而拒绝它,而应该改变或者扩展逻辑学的学科框架来接受它——这个新的逻辑学框架就是认知逻辑。在认知逻辑框架下,我们得到心理逻辑,被长期隔绝的心理学和逻辑学重新归于统一。现在我们终于可以将溯因推理安放在一个合理的位置上,这个合理的位置,就是认知逻辑框架下的心理逻辑。

(二)创造性思维

溯因推理(abduction)是由因及果的推理,其结论超出前提的范围,因而具有创新性。溯因推理的历史与演绎推理一样悠久,是人类最常用的思维形式。在两千多年的历史中,溯因推理因其含有太多的心理因素而倍受歧视。认知科学建立以后,因其典型的心理逻辑(mental logic)特征,溯因推理又倍受青睐。

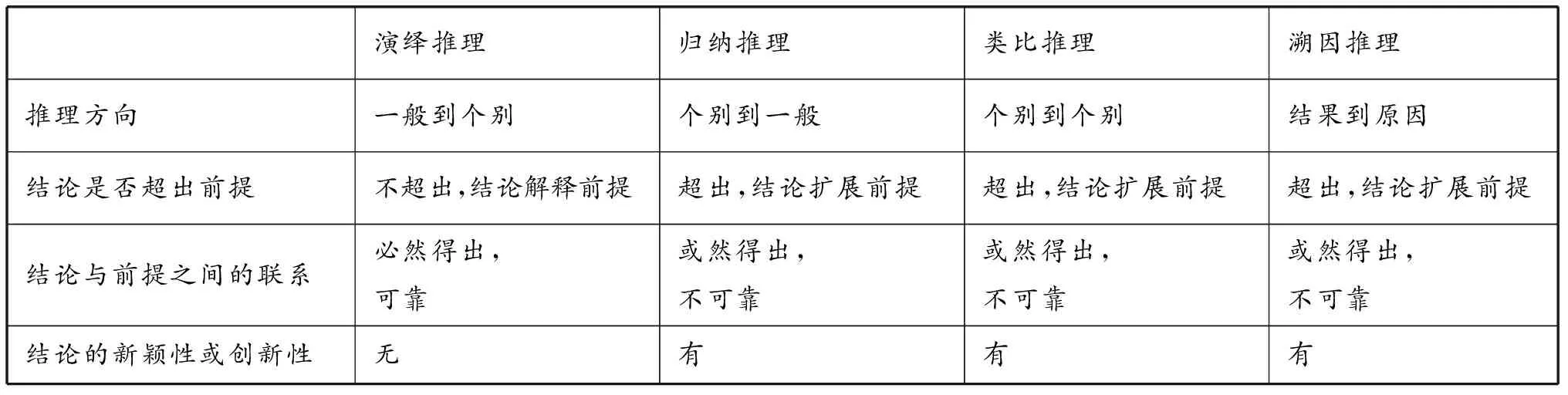

创造性思维是具有新颖性的思维,它具有流畅性、原创性、灵活性和细节性等特征。英国科学家和哲学家培根(F. Bacon)的归纳法、英国经验哲学家休谟(D. Hume)提出的归纳问题或称“休谟问题”、美国逻辑学家和哲学家皮尔斯(C. S. Peirce)提出的溯因推理,都是新颖的思维形式。在演绎、归纳、类比和溯因四种推理之中,归纳、类比和溯因的结论都超出前提的范围(表1),它们都能够推出新知识,因而具有新颖性。

表1 演绎、归纳、类比、溯因对照表

创新性和创造性互相区别而又紧密联系。创新主要是意识和思想层次上的事,它体现为某种新颖的想法,外化为一些新技术、新产品。所以我们常说“创新技术(或技术创新)”、“创新工艺”、“创新产品”等。创造性是思维层次上的事,它体现为某种新概念、新命题或新判断、新知识、新理论,我们常说“创造性思维”、“理论创造”、“科学创造”等。

创造性思维是一种新颖的思维方式。何谓新颖的思维方式?一是思维形式的新颖。例如,当培根提出以归纳法作为近代实验科学的基础的时候,就是一种新颖的思维方式。后来,休谟提出基于经验的知识不可靠、不可信、不可知即所谓“休谟问题”的时候,也是一种新颖的思维方式。再后来,皮尔斯提出与解释前提的演绎推理不同的另一类扩展前提的推理特别是溯因推理时,这也是一种新颖的思维形式。二是能够推出新知识的思维形式。从表1可以看出,演绎、归纳、类比、溯因四种推理之中,演绎推理的结论包含在前提之中,故不能推出新知识;而归纳、类比和溯因的结论都超出前提的范围,它们都能够推出新知识,因而都具有新颖性或创新性。这三种推理在创造性思维中扮演着十分重要的角色。

对于什么是创造性,人们进行了长期研究。斯腾伯格(R. J. Sternberg)认为,“创造性是指制造出既新颖又有价值的产品的过程。”西蒙(H. A. Simon)认为,“创造性的核心是新颖性。”对人类而言,思维是行为的基础。因此,创造性活动常常用创造性思维来定义。创造性思维是一种具有开创意义的思维活动,即开拓人类认识新领域、开创人类认识新成果的思维活动。

创造力是指人们进行创造性活动(包括创造性思维)的能力。因为创造性思维是其他创造性活动的基础,所以,创造力测试往往针对创造性思维的一些特征来进行。例如,1967年由吉尔福德(J. P. Guilford)发明的“不同用途测试”,用于测试创造力。方法是让初试在2分钟时间内想出某一物品尽可能多的不同用法。例如,对于“曲别针”的用途,被试给出的答案如下:①把纸夹在一起;②袖扣;③耳环;④迷你长号模型;⑤用来捅路由器重启键的东西;⑥夹住耳塞线使之不会缠绕起来;⑦书签。

另一个测量思维创造性的测验是:让被试看一幅意义模糊的图画,据以写出一个故事。按下列11个项目评定所写出的故事,作为被试思维创造性的分数。这11个项目为:①刻画性;②鲜明性;③构思新颖;④风格的独特性;⑤变化性;⑥直观性;⑦想象性;⑧要领性;⑨伸缩性;⑩传情性;完整性。有人根据738位有创造性人物的传记,统计了各人的创造性作品产生于20岁到80岁期间每10年一段中的百分数,结果表明:艺术家和科学家的创造高峰在40~50岁之间,以后,略有随年龄而降低之趋势;学者(指有知识但不一定有创造发明者)的创造高峰在60~70岁之间,以后仍然持续不变。在20~30岁之间,艺术家和科学家即有提出创造性作品者(其创造性作品产量百分数均为5~7%),学者则无(其创造性作品产量百分数接近零)。

(三)溯因推理与创造性思维的契合

溯因推理具有创造性,它与心理学的创造性有某种相似。我们将溯因推理与创造性进行比较,发现两者高度契合,主要表现在:第一,有共同的触发因素——惊异。溯因推理主要由惊异触发,而好奇心则是创造性不竭的原动力。因此,人们有理由相信,由同一动机驱动的行为可能是相同或相似的。第二,有相似的过程。在溯因推理中,一个现象通常有多种可能原因,为了找到真正的原因,需要构造多个假说,这需要发散思维;在创造性活动中,为了获得创造性成果,要尽可能多地提出解决方案,这也需要发散思维。在某种意义上,提出多种假说和提出多种解决方案是同一过程。第三,目标—结果相似。溯因推理的目标是寻找现象的原因,而真正的原因只有一个,因此,需要在众多的可能解释中选择最佳解释,这需要收敛思维;在选出最佳解释后,还要对其进行深度加工,这需要更进一步收敛思维。创造性的目的是创造出新颖的产品,但并不是每一个方案都可以产生新颖性,人们必须对方案进行评估和选择,这需要收敛思维;同样,对所选方案进行深度加工,也需要更进一步的收敛思维。因此,两者在某种意义上也是同一过程。

为了检验溯因推理对归纳、演绎(我们称之为一般推理能力)的依赖关系及溯因推理与创造性的关系,我们设计了如下实验。

实验假设:(1)溯因推理内在地依赖一般推理能力,溯因推理能力强,则一般推理能力较强;(2)溯因推理具有创造性,溯因推理能力强,则创造性较强;溯因推理能力弱,则创造性较弱。

被试:119名,男45,女74,大学及以上学历。

实验方法:作题。题目分为归纳、演绎,溯因和开放性试题。在溯因推理的测试中,题目分两类,一类是单选题,测试被试选择最佳解释的能力;一类是溯因问答,测试被试构造假说的能力;开放性试题直接测试被试的创造性。

实验材料:归纳单选15题,演绎单选15题,溯因单选10题,溯因问答4题,开放性试题2题;归纳、演绎、溯因单选全部选自国家公务员考试试题和全国工程硕士入学考试逻辑试题,溯因问答改编自上述试题,开放性试题改编自已有的心理学实验。

实验结果表明:(1)溯因推理能力与一般推理能力显著相关,这一结果证实了我们对溯因推理内在地依赖归纳和演绎的分析;(2)溯因推理能力与创造性显著相关,这一结果与实验假设相符,证实了溯因推理具有创造性。

通过以上实证研究,溯因推理的创造性可以得到充分的说明和证实。

四、心理逻辑与科学发现

归纳、类比、溯因是三种扩展前提的推理。溯因推理是一种典型的心理逻辑。其他两种扩展前提的推理归纳和类比也是心理逻辑,即心理因素会影响逻辑推理的结果。事实上,就是人们非常熟悉并确信可靠的演绎推理也是心理逻辑——这已经由沃森实验充分证明。所以,笔者曾断言,所有逻辑都是心理逻辑。不受心理因素影响的逻辑推理是不存在的。

科学发现是一种创造性极强的活动。前已证明,溯因推理与创造性显著相关。现在我们来证明,包括溯因推理、归纳推理、类比推理和演绎推理在内的心理逻辑与科学发现这种创造性活动密切相关。

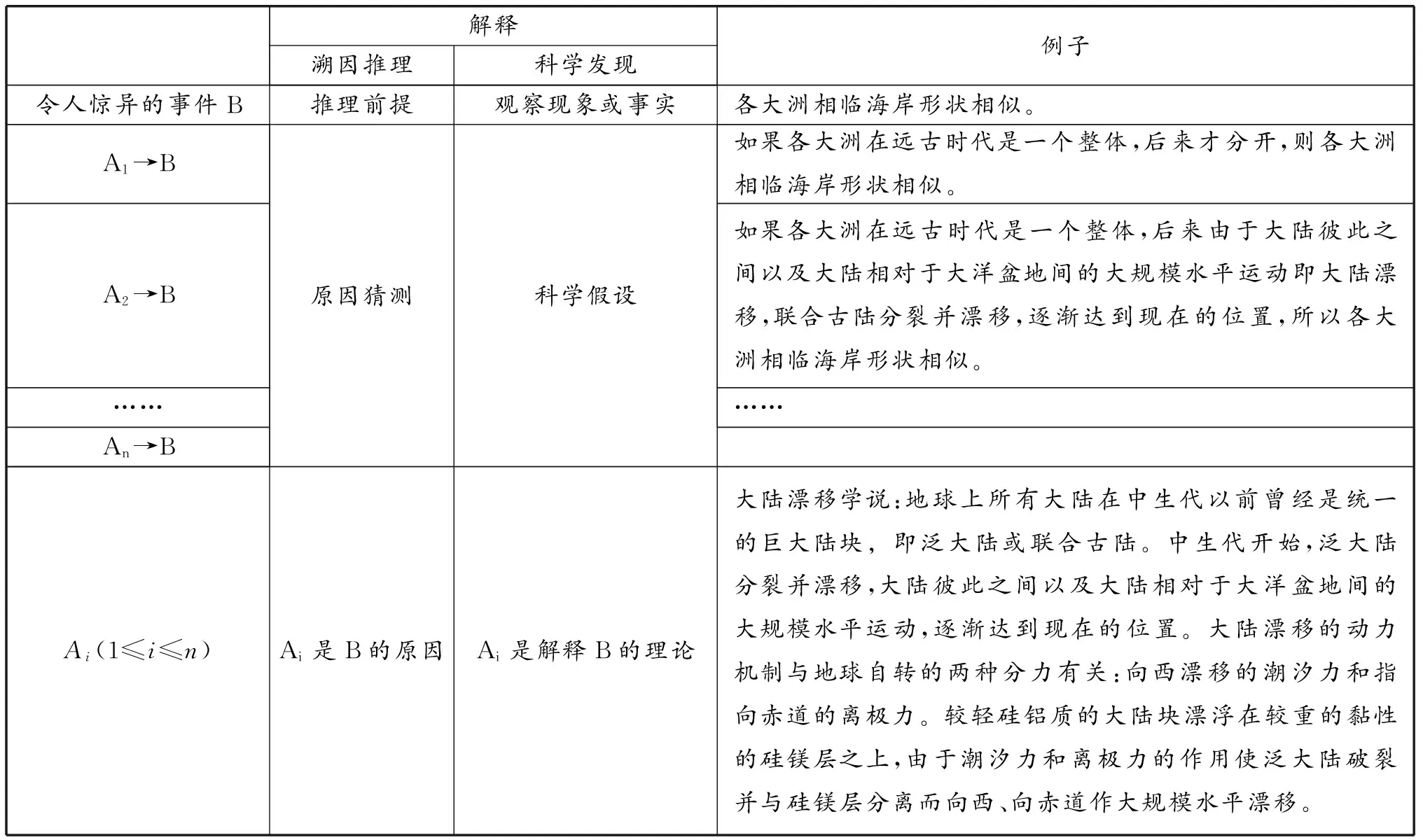

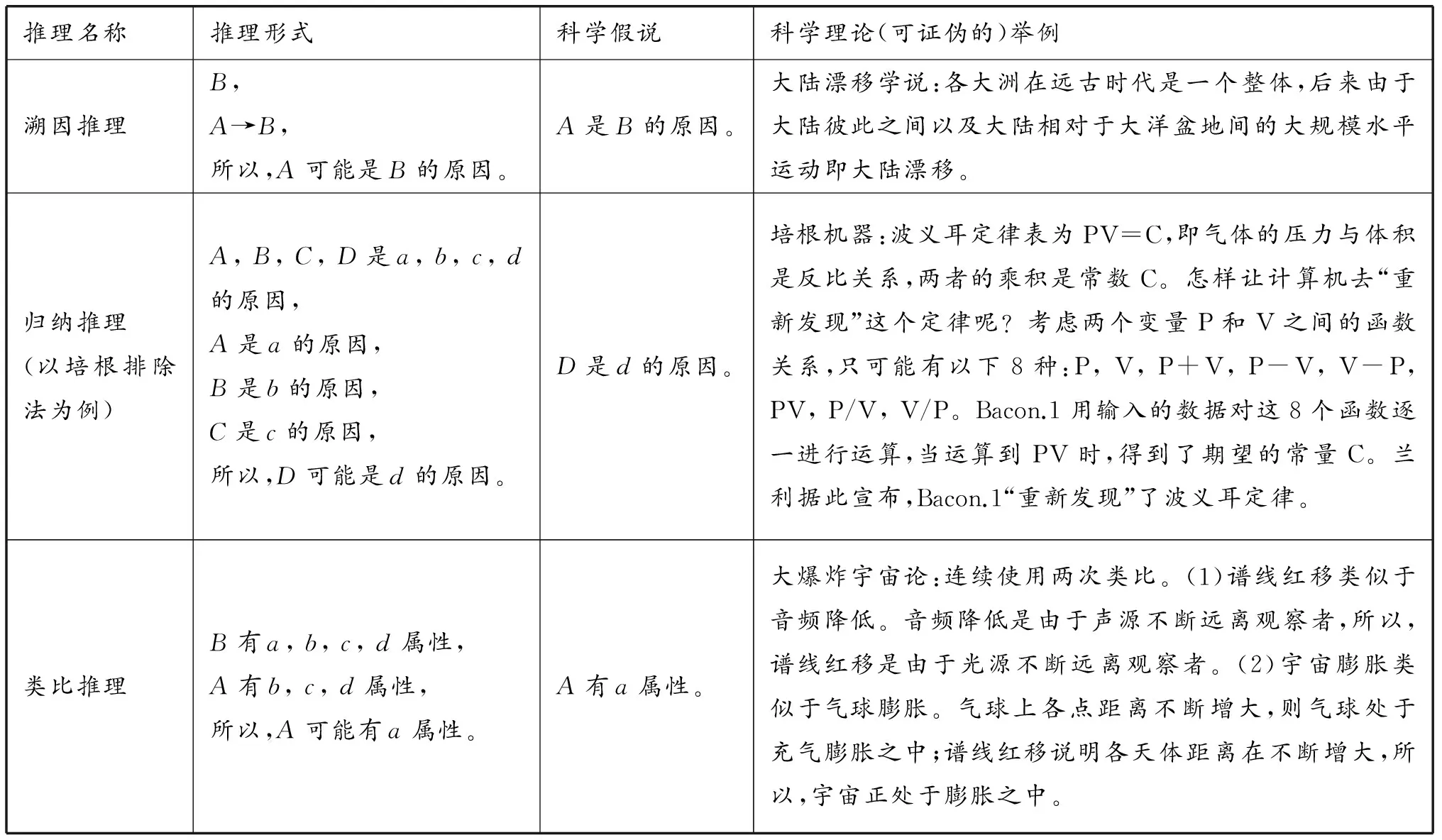

我们来看溯因推理与科学发现之间的关系。经过对比,我们可以看出较溯因推理与科学发现明显具有共同的思维模式,见表2。

我们来建立科学发现的溯因推理模型。在这个模型中,我们仅仅使用单一的扩展前提的推理即溯因推理来提出假说,并使用逻辑验证(演绎证明)和实践验证(科学实验或经验证明)两种方法对假说进行验证。科学发现的溯因推理模型如图4。

事实上,扩展前提的三种推理形式溯因、类比和归纳都可以用于科学发现。我们来看溯因、归纳和类比这三种推理与科学发现之间的关系。

表2 溯因推理与科学发现模式比较

图4 科学发现的溯因推理模型 P67

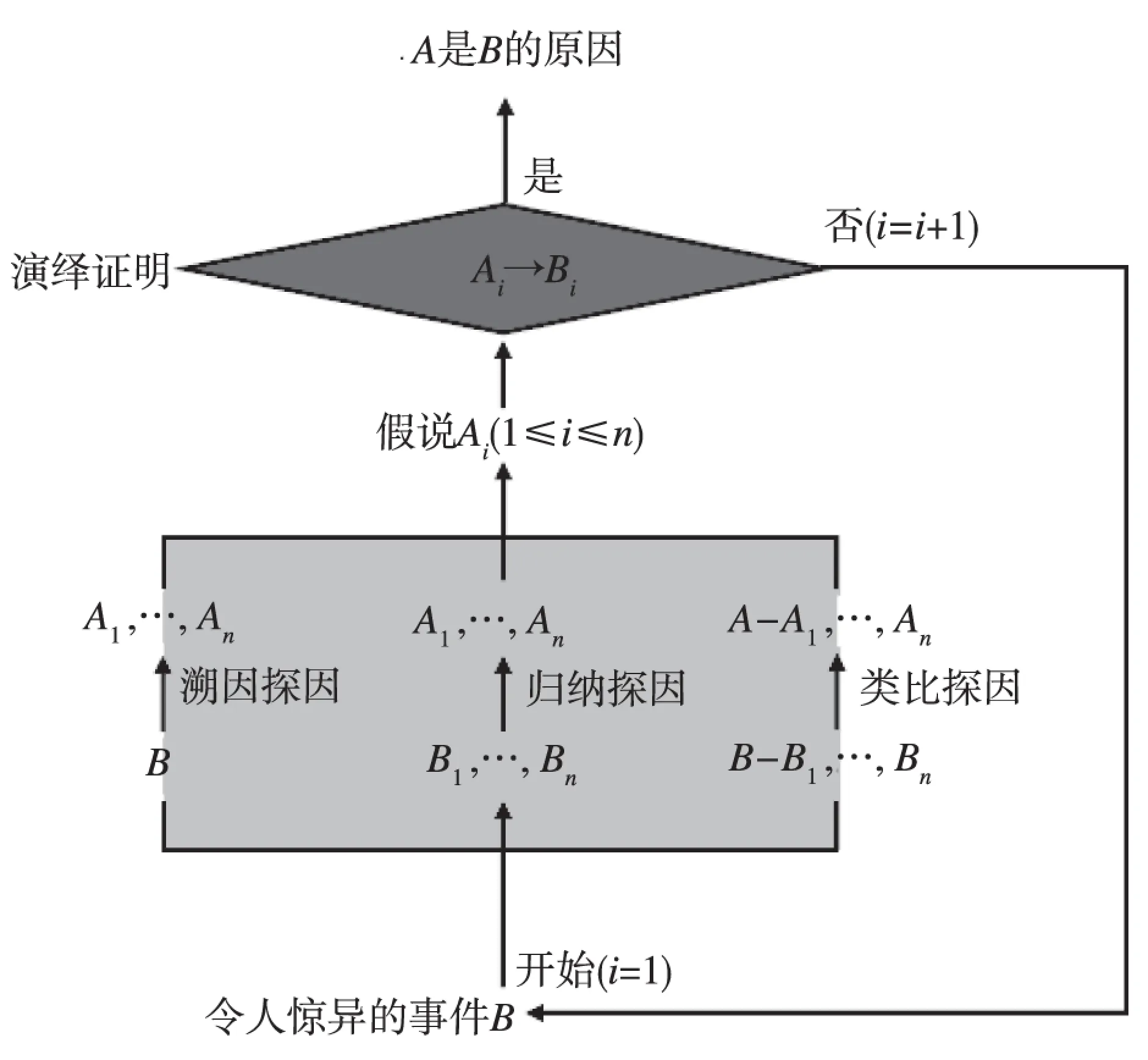

因此,我们需要建立多通道(multichannel)或者跨模态(cross-modal)的科学发现的心理逻辑模型。在“科学发现的心理逻辑模型”一文中,笔者建立了这一模型,它包括溯因、归纳和类比三个提出假说的通道,并使用演绎推理来对假说进行验证,而实践验证的方法,为使模型简明,我们将它省去(图5)。这一模型说明,归纳、类比、溯因

图5 科学发现的心理逻辑模型 P3538

这三种扩展前提的推理都可以用于科学发现,而解释前提的演绎推理则可以用于科学假设的验证。

关于这个模型的理论意义和科学价值,以及它对一些重大的科学发现的解释,请参见蔡曙山(2013)“科学发现的心理逻辑模型”。

推理名称推理形式科学假说科学理论(可证伪的)举例溯因推理B,A→B,所以,A可能是B的原因。A是B的原因。大陆漂移学说:各大洲在远古时代是一个整体,后来由于大陆彼此之间以及大陆相对于大洋盆地间的大规模水平运动即大陆漂移。归纳推理(以培根排除法为例)A,B,C,D是a,b,c,d的原因,A是a的原因,B是b的原因,C是c的原因,所以,D可能是d的原因。D是d的原因。培根机器:波义耳定律表为PV=C,即气体的压力与体积是反比关系,两者的乘积是常数C。怎样让计算机去“重新发现”这个定律呢?考虑两个变量P和V之间的函数关系,只可能有以下8种:P,V,P+V,P-V,V-P,PV,P/V,V/P。Bacon.1用输入的数据对这8个函数逐一进行运算,当运算到PV时,得到了期望的常量C。兰利据此宣布,Bacon.1“重新发现”了波义耳定律。类比推理B有a,b,c,d属性,A有b,c,d属性,所以,A可能有a属性。A有a属性。大爆炸宇宙论:连续使用两次类比。(1)谱线红移类似于音频降低。音频降低是由于声源不断远离观察者,所以,谱线红移是由于光源不断远离观察者。(2)宇宙膨胀类似于气球膨胀。气球上各点距离不断增大,则气球处于充气膨胀之中;谱线红移说明各天体距离在不断增大,所以,宇宙正处于膨胀之中。

五、几点结论和简单的讨论

我们可以得出以下结论并做一些简单讨论。

1.任何逻辑思维过程都同时也是心理直觉过程。因此,任何逻辑都是心理逻辑。在哲学史上,因果关系和归纳的经验性质被休谟等哲学家深入讨论过,而在今天看来,从现象的感知凭借经验建立因果关系的过程就是一个心理逻辑过程。类比的心理逻辑性质则深刻体现在认知科学建立以后受到特别重视的隐喻方法中,而类比是隐喻的逻辑基础,是一种经验推理,即心理逻辑过程。溯因推理的典型的心理逻辑性质,笔者在本文和此前的一些工作中做了研究。沃森选择任务实验说明,即使是充分条件假言推理这种经典的演绎推理,也是受到心理直觉的强烈影响。心理学家关于演绎推理的大量研究,如里普斯的三段论的心理效应研究、约翰逊莱尔德的心理模型研究也都说明,演绎推理是与心理直觉相关的。演绎和溯因是两个互逆的推理过程,两者密不可分。在科学发现过程中,两者的关系常常表现为科学思维前后相继或互相并列的两个方面。

2. 创造性思维是具有新颖性、流畅性、原创性、灵活性的思维。溯因、类比和归纳这三种扩展前提的推理是具有创新性的推理,这三种扩展前提的推理与创造性思维高度契合。心理逻辑是一种认知逻辑(cognitive logic),即将认知科学的学科框架映射到现代逻辑的背景中而得到的新的逻辑框架。由于认知科学的经验性质,认知逻辑比经典逻辑能够更好地说明人类认知过程中心理过程与逻辑过程的统一。本文将三种扩展前提的推理用心理逻辑(psychological logic)来加以表征,揭示了溯因推理、类比推理和归纳推理的创新思维特征。此外,我们还证明了演绎推理的心理逻辑性质。

3. 科学发现是一个创造性思维过程,同时也是一个心理逻辑过程。认知科学的研究表明,心智是涉身的、思维是无意识的、抽象概念是隐喻的。卡尼曼的前景理论则表明,人类的决策是一个双系统加工过程,即同时应用心理直觉系统和逻辑推理系统的过程。科学发现的心理逻辑模型从心理直觉和逻辑推理两种加工方式来说明科学发现的规律,揭示了创造性思维在科学发现中的作用。科学发现的心理逻辑模型的建立,改变了长期以来人们试图以在经典逻辑和数学框架下表征科学发现的做法。科学发现的心理逻辑模型的双层循环验证方法说明,一个具有解释力的科学理论的建立,往往是需要扩展前提的思维和解释前提的思维这两种形式的多次反复才能实现。

4. 逻辑认知具有重要的文化价值和意义。逻辑认知是人类心智的特殊表现形式,是认知过程中人们头脑里发生的东西。逻辑学则是对逻辑认知的摹写。所以,逻辑学是可错的。作为一种科学理论,它也是可证伪的。语言、逻辑、文化是人类特有的认知形式:语言是人类心智和认知的载体,逻辑思维是人类心智和认知的特质,这两者在长期进化中积淀为文化。所以,语言认知和逻辑认知都具有重要的文化价值和意义。科学发现是人类最重要的认知活动,科学发现也是一个心理逻辑过程。一个科学理论是否正确需要逻辑和实验的证明,而一个科学理论或科学活动的价值则最终需要从人类文化和文明的高度来加以评价。语言认知、逻辑认知、文化、进化和认知都是认知逻辑的题中应有之义,其中有很多重要的理论问题和实际问题值得我们去深入研究。

注释:

①G.弗雷格.算术基础[M].王路译.北京:商务印书馆,1998.

②G.弗雷格.数的概念.引自保罗·贝纳塞拉夫和希拉里·普特南(1964/1998)编.数学哲学[M].朱水林等译.北京:商务印书馆,2003.

③蔡曙山.从语言到心智和认知——20世纪语言哲学和心智哲学的发展,以塞尔为例[J].河北学刊,2008,(1).

④蔡曙山.人类心智探秘的哲学之路——试论从语言哲学到心智哲学的发展[J].晋阳学刊,2010, (3).

⑤蔡曙山. 自然语言形式理论研究[M].北京:人民出版社,2010.

⑥蔡曙山. 认知科学框架下心理学、逻辑学的交叉融合与发展[J].中国社会科学,2009, (2).

⑦Cai, S. Logics in a New Frame of Cognitive Science: On Cognitive Logic, its Objects, Methods and Systems. Logic, Methodology and Philosophy of Science: Proceedings of the Thirteenth International Congress. London: King’s College Publications, 2009.

⑧Goble, L. The Blackwell Guide to Philosophical Logic. Malden, Mass.: Blackwell Publishers Ltd., 2001.

⑨同5.

⑩Cai, S. Logics in a New Frame of Cognitive Science: On Cognitive Logic, its Objects, Methods and Systems, Logic, Methodology and Philosophy of Science: Proceeding of the 13th International Congress,Vol.1. London: King’s College Publications, 2009, 427-442.

[1]Cai, S. Logics in a New Frame of Cognitive Science: On Cognitive Logic, its Objects, Methods and Systems. Logic, Methodology and Philosophy of Science: Proceedings of the Thirteenth International Congress. London: King’s College Publications, 2009.

[2]Cai, S. The age of synthesis: From cognitive science to converging technologies and hereafter, Beijing: Chinese Science Bulletin, 2011, 56: 465-475, doi: 10.1007/s11434-010-4005-7.

[3]Coon, D., Mitterer, J. O. Gateways to Mind and Behavior, 11th Edition, 郑钢等译.心理学导论(第11版)[M].北京:中国轻工业出版社,2007.

[4]Dacey, John S. Fundamentals of Creative Thinking, NY: Lexington Books, 1989.

[5]Goble, L. The Blackwell Guide to Philosophical Logic. Malden, Mass.: Blackwell Publishers Ltd., 2001.

[6]Johnson-Laird, P. N. Mental Models: Towards a Cognitive Science of Language, Inference, and Consciousness. Cambridge: Harvard University Press, 1983.

[7]Kahneman, D. Thinking: Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux, 2011.

[8]Kahneman, D., Slovic, P. and Tversky, A. Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Cambridge University Press, 1982.

[9]Lakoff, G. & M. Johnson. Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought. New York: Basic Books, 1999.

[10]Peirce C S. Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Cambridge, Massachusetts, 1931-1935.

[11]Simon, H. A. Explaining the ineffable: AI on the topics of intuition, insight and inspiration, Proceedings of the International AI Conference in Canada, 1995, 6. 3.

[12]Sternberg, R. J.认知心理学[M].北海:中国轻工业出版社,2006.

[13]Rips, L. J. The Psychology of Proof: Deductive Reasoning in Human Thinking. Cambridge: MIT Press, 1994.

[14]Wason, P. C. and Johnson-Laird, P. N. Psychology of Reasoning: Structure and Content, Cambridge, Massachusetts: Harvard University, 1972.

[15]培根.新工具[M].许宝骙译.北京:商务印书馆,2009.

[16]休谟.人性论[M].关文运译.北京:商务印书馆,2009.

[17]弗雷格.算术基础[M].王路译.北京:商务印书馆,1998.

[18]弗雷格.数的概念,引自保罗·贝纳塞拉夫和希拉里·普特南(1964/1998)数学哲学[M].朱水林等译.北京:商务印书馆,2003.

[19]蔡曙山. 从语言到心智和认知——20世纪语言哲学和心智哲学的发展,以塞尔为例[J].河北学刊,2008,(1).

[20]蔡曙山. 人类心智探秘的哲学之路——试论从语言哲学到心智哲学的发展[J].晋阳学刊,2010, (3).

[21]蔡曙山. 自然语言形式理论研究[M].北京:人民出版社,2010.

[22]蔡曙山. 认知科学框架下心理学、逻辑学的交叉融合与发展[J].中国社会科学,2009,(2).

[23]蔡曙山. 科学发现的心理逻辑模型[J].科学通报,2013,58: 3530-3543, doi: 10.1360/ 972012-515.

[24]基心增.思维心理学研究的新进展[J].天津师范大学学报,1996,(1).

[25]刘剑凌,蔡曙山.溯因推理、创造性与科学发现[J].学术界,2014,(11).

[26]刘剑凌.溯因推理与创造性关系研究——兼论科学发现的逻辑[D].清华大学博士学位论文,2014.

PsychologicalLogic,CreativeThinkingandScientificDiscovery:ReflectionsontheCulturalValuesofLogicalCognition

CAI Shushan

Psychological logic is a branch of cognitive logic, reflecting the interdisciplinary features of cognitive science and modern logic. Due to its experiential characteristics, cognitive logic can better illustrate the unity between psychological and logical processes in the process of human cognition. Psychological logic can demonstrate the creative thinking traits associated with causal, analogical and inductive inferences. Scientific discovery combines the creative thinking and psychological logical processes. The psychological logical model of scientific discovery reveals the law of scientific discovery in terms of psychological intuition and logical inference, and indicates the role of creative thinking in the process concerned. Generally speaking, linguistic cognition, logical cognition, culture, evolution and cognition are the inherent themes of cognitive logic, worth studying theoretically and practically.

cognitive science; cognitive logic; psychological logic; creative thinking; scientific discovery

B81

A

1003-6644(2015)01-0101-12

10.1360/ 972010-1640。

2015-01-03

蔡曙山,男,汉族,贵州贵阳人,清华大学心理学系教授,清华大学心理学与认知科学研究中心主任,博士生导师;贵州民族大学客座教授,贵州民族大学逻辑、文化与认知研究中心名誉主任。

责任编辑:陈刚