木村病3例报告并文献复习

2015-10-19李志安

李志安

·病例报告·

木村病3例报告并文献复习

李志安

木村病(Kimura's disease,KD)又称嗜伊红细胞增多性淋巴肉芽肿,是一种罕见的慢性进行性免疫炎性疾病,本科自2005年以来,共收住3例,并结合文献进行复习。报告如下。

1 临床资料

病例1 患者,男,37岁。因“发现颈部肿块3年”于2012年3月6日入院。入院检查:二侧颈部、颌下、腋下可及肿大淋巴结,最大约5cm,光滑,无压痛,活动好。治疗前B超检查二侧颈部、颌下、腋下肿大淋巴结,恶性淋巴瘤待排。治疗前CT情况:二侧颈部、颌下、腋下肿大淋巴结,部分融合。血常规嗜酸性粒细胞分类数0.29。入院后行颈部淋巴结病理活检,提示嗜伊红细胞增多性淋巴肉芽肿。治疗方案:激素治疗,地塞米松0.75mg,3次/d,10d后,检查肿块明显缩小,改0.75mg,2次/d, 10d,肿块消失,改0.75mg,1次/d,10d。1周后停用。复查血常规嗜酸性粒细胞分类数 为0.04,随访 3年无复发。

病例2 患者,男,43岁。因“发现两侧腹股沟肿块3个月”于2010年4月12日入院,在当地医院行腹股沟肿大淋巴结活检提示“恶性淋巴瘤待排”。入院检查:二侧腹股沟淋巴结最大约6cm,光滑,无压痛,活动好,腹部、双下肢有散在的红色皮疹。B超检查:二侧颈部、颌下、腋下肿大淋巴结,恶性淋巴瘤待排。CT提示二侧颈部、颌下、腋下肿大淋巴结,部分融合。血常规嗜酸性粒细胞分类数0.31。入院后将当地医院病理切片经本院会诊为嗜伊红细胞增多性淋巴肉芽肿。治疗方案:激素治疗,地塞米松0.75mg,3次/d,10d后改0.75mg,2次/d,10d。20d后改0.75mg,1次/d,10d。1周后停用。治疗后肿块消失。复查嗜酸性粒细胞分类数为0.04 。随访 31个月无复发。

病例3 患者,男,39岁。因“发现枕后、二侧腮腺上、上颈部肿块6个月”于2010年12月4日入院。入院检查枕后、二侧腮腺上、上颈部可及融合肿大淋巴结,活动好,无压痛,最大约4cm。B超和CT检查:二侧颈部、颌下、腋下肿大淋巴结,部分融合,不排除淋巴瘤可能。血常规嗜酸性粒细胞分类数0.35。入院后将当地医院病理切片经本院会诊为嗜伊红细胞增多性淋巴肉芽肿。治疗方案:激素治疗,地塞米松0.75mg,3次/d,10d后改0.75mg,2次/d,10d。复查B超检查提示肿块无明显缩小,继续地塞米松0.75mg,3次/d,10d,肿块缩小不明显而改放疗,头颈部放疗2400cGY,治疗后肿块完全消失,血常规嗜酸性粒细胞分类数为0.06,随访19个月无复发。

2 讨论

木村病是一种罕见的以淋巴结、软组织及唾液腺损害为主的慢性免疫炎性疾病,多见于亚洲人群,好发于男性,男女之比为6:1~10:1,各年龄段均可发病,国内文献报道 KD 的误诊率为 55%[1]。自1937年以来,全球报道约300余例。目前对此病的病因及其发病机制尚不清楚,有人推测可能与某些病毒感染或毒素改变了T淋巴细胞的免疫调节作用或诱导IgE介导的I型变态反应,导致淋巴因子释放,从而产生特征性的淋巴结改变及相关性肾损害,因此Th2细胞免疫失调可能是Kimura病及相关肾脏损伤的共同机制[2],临床上表现为无痛性肿块或淋巴结肿大、 外周血嗜酸性粒细胞及IgE升高,且超声检查表现为肿块呈低回声结节,形态规则或不规则,对于较大的肿大淋巴结部分内部回声不均,CDFI可见结节内有少许动脉血流信号,本组3例的临床表现主要是无痛的肿大淋巴结,其中1例伴有瘙痒。

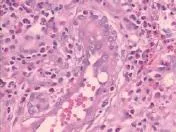

木村病组织病理学镜下特点:组织学上像一种炎症性疾病,主要表现为嗜酸性淋巴滤泡增生(图1),生发中心常有IgE沉积,小血管明显增多但无血管内皮细胞的上皮样改变。嗜酸性粒细胞常沿着增生的小血管分布,有时形成嗜酸性微脓肿(图2)。该病极易与上皮样血管瘤混淆,后者也表现为血管淋巴组织增生伴嗜酸性粒细胞浸润,最主要的区别在于上皮样血管瘤的血管内皮细胞呈上皮样改变(图3),而木村病无此改变。

图1 嗜酸性淋巴滤泡增生,HE×100

图2 嗜酸性粒细胞沿着增生的小血管分布,形成嗜酸性微脓肿,HE×100

1 韦秀宁,戴冽,郑东辉,等.木村病5例临床分析.新医学,2009,40(11):727~729.

2 肖鑫武,施毅,宋勇.Kimura病(附1例报告).东南国防医药,2005,(7):7~3.

3 刘蕊,刘湘源.木村病一例并文献复习.中华临床医师杂志(电子版),2008,2(6):717~719.

4 PARK J S, JIN W, RYU KN, et al.Bilateral asymmetric superficial soft tissue masses with extensive involvement of both upper extremities:demonstration of Kimura's disease by US and MRI (2008: 12b). Eur Radio,2009,19 ( 3 ):781~7861.

5 Connell YA, Powell HR, Chan YF, et al. vincristine treatment of nephrotic syndrome complicaed by Kimura's disease.Pediatr Nephro,2005, 20 (4):516~518.

312000浙江省绍兴第二医院肿瘤科

图3上皮样血管瘤,增生的血管内皮细胞呈上皮样改变,HE×200

木村病(KD)治疗方法:单发肿块可行手术切除,术后再辅以小剂量放疗和 (或) 糖皮质激素治疗[3]。激素治疗也较敏感, 但在激素减量过程中易复发, 因此不宜作为唯一的治疗手段。合并肾损害时可全身或局部应用激素,停用激素后也常易复发[4]。免疫抑制药如环孢素及化学 治疗药物长春新碱治疗成功的病例也有文献报道[5],本病治疗的失败主要是复发,文献报告部分患者由于肾功能不全而治疗不完整导致复发。本组治疗中2例对激素的治疗有效,1例患者单纯激素治疗效果不佳,而加用部分放射治疗,疗效明显。文献报告放射剂量一般在2000~2800cgy,本资料给予2400cgy治疗效果较好,本组3例患者随访至今无复发。对于该病的随访,作者认为复查血常规嗜酸性粒细胞分类是较好的指标,3例患者在治疗过程中均有不同程度的改变,但病例数少,需进一步观察。