魏晋南北朝政论蠡述*

2015-09-18杨朝蕾

杨朝蕾

(贵州师范大学文学院,贵州贵阳 550001)

魏晋南北朝是一个充满了阴谋、背叛与杀戮的大动乱时代,战祸、饥荒、瘟疫蔓延大半个中国。对统治者而言,社会的长期动荡,政局的极度不稳,来自外部的压力甚是强大,稍有不慎,就可能落得国灭身死的下场,他们必须制定和推行一系列有利于巩固政权、增强实力的政策和措施。在涉及国家政务决策方面,朝廷召议或群臣共商,以论辩的方式进行洽议者,亦非罕事。如西晋武帝时,朝廷召议公卿共论政道,《晋书·裴楷传》载:“平吴之后,帝方修太平之化,每延公卿,与论政道。楷陈三五之风,次叙汉魏盛衰之迹。帝称善,坐者叹服焉。”[1]1048再如《晋书·王澄传》载:“惠帝末,衍白越以澄为荆州刺史、持节、都督,领南蛮校尉,敦为青州。衍因问以方略,敦曰:‘当临事制变,不可豫论。’澄辞义锋出,算略无方,一坐嗟服。”[1]1239此乃西晋惠帝末,王衍与王澄、王敦互商方略之事。史书虽未详载其论政之内容,但由此亦可想见其时共论政道、极谈世事、互商方略为谈辩之重要内容,形之于文,则各类谈政论军、议刑论礼之论应运而生。

一、军政之论

魏晋南北朝时期,战乱不断,关系国家存亡者莫过于军政问题。因此,对军政问题各抒己见、攻辩论难者,亦有增长之势。政论中较有代表性的是王粲的《爵论》《儒吏论》《务本论》《难钟荀太平论》。在魏国初建,百废俱兴之时,“时旧仪废弛,兴造制度,粲恒典之”[2]598,王粲成为曹魏政权兴立礼仪制度的主要参与者之一。这几篇政论文针对当时的社会问题,提出切实的政治主张。

在军事方面,召集诸臣谈论军事、商讨计策者在史书中屡屡可见。《晋书·唐彬传》载:“(唐彬)初为郡门下掾,转主簿。刺史王沈集诸参佐,盛论距吴之策,以问九郡吏。彬与谯郡主簿张恽俱陈吴有可兼之势。沈善其对。又使彬难言吴未可伐者,而辞理皆屈。”[1]1271王沈在晋初,不过一员刺史,并无军事决策权,伐吴之策亦非其可左右。召集诸参佐盛论“距吴之策”,似乎只是呈口舌之辩。唐彬与张恽本主吴有可兼之势,后被王沈说服,反过来主张吴未可伐,甚至到“辞理皆屈”的地步。此处虽然仅仅将军事作为谈资,亦反映了当时士人对军事的谈辩兴趣。

由皇帝主持的军事谈辩,则具有实际意义。《晋书》卷43《山涛传》载:“吴平之后,帝诏天下罢军役,示海内大安,州郡悉去兵,大郡置武吏百人,小郡五十人。帝尝讲武于宣武场,涛时有疾,诏乘步辇从。因与卢钦论用兵之本,以为不宜去州郡武备,其论甚精。于时咸以涛不学孙吴,而暗与之合。帝称之曰‘天下名言也。’而不能用。”[1]1227此乃西晋武帝亲临宣武场所主持的谈座,山涛有疾而诏乘步辇从,可见其对此事的重视程度。山涛与卢钦所论用兵之本,涉及的是当时是否应去州郡武备的军事问题,山涛之论甚精,可惜史无记载。但从武帝及诸人的评价可以看出其论述必然精深,有韬略远谋。

关于用兵之策的论辩,史籍载之甚多,如魏文帝与贾诩“一天下,吴蜀何先”之论,王羲之与会稽王司马昱言“殷浩不宜北伐”[1]2096之辩,刘毅与何无忌互谈“桓玄能否兴复中原”[1]2214之争,皆将军国之事作为谈论主题,从史籍摘出,即可视为精彩的军事论文。除了这种史籍记载的口头军事论外,亦有不少形之书面的军事论文。如诸葛恪的《出军论》,谯周的《仇国论》,江统的《徙戎论》,何承天的《安边论》等,可见其时论军议政风气之浓。建兴元年十月,诸葛恪率众于东兴修大堤,左右结山侠筑两城,各留千人,引军而还。魏因吴军入其疆土,耻于受辱,命大将胡遵、诸葛诞等率军七万,欲攻围两坞,图坏堤遏。诸葛恪兴军四万,晨夜赴救,大败魏军。进封阳都侯。于是有轻敌之心,第二年,复欲出战。诸大臣谏以劳民,恪不听,作《出军论》以论之。钱基博称其“慨当以慷,尤吴文之可诵者”[3]。蜀汉谯周基于当时军旅数出,战争频繁,百姓彫瘁,与尚书令陈袛论其利害,作《仇国论》,发扬儒家民本思想,不主张劳民伤财的战争。西晋惠帝元康九年(299年),“时关陇屡为氐羌所扰,孟观西讨,自擒氐帅齐万年。统深惟四夷乱华,宜杜其萌,乃作《徙戎论》”。[1]1529姜戎在文章中着重阐述了为何徙戎、如何徙戎,并对难者的疑问进行解答。南朝刘宋元嘉十九年,鲜卑族拓跋氏建立的北魏南侵,宋文帝向群臣征集威戎御远之略,何承天上《安边论》,陈述其安边固守之策,在引言中概述异族入侵历史及作论缘由,在正文提出其安边之策。这些军政之论均关涉时事,与其时政治形势紧密相关,折射出其时论军议政风气之浓,体现了论体文的实用性与现实性。

二、礼制之论

在古代,礼深入到社会的各个层面,名目繁多,《中庸》有“礼仪三百,威仪三千”之说。《尚书·尧典》称尧东巡守,至岱宗,曾“修五礼”,《尚书·皋陶谟》亦有“天秩有礼,自我五礼有庸哉”之语,皆未言“五礼”究竟何指。《周礼·春官·大宗伯》始称五礼为吉礼、凶礼、军礼、宾礼、嘉礼。从《隋书·经籍志》的《经部》著录看,可知魏晋南北朝时期对礼学的重视。据统计,《隋志》指明为魏晋人所作的礼学著作有53部311卷,其中,专论“丧服”者达16部,约占三分之一强;属“论难”体者亦不少,如陈劭的《周礼异同评》、虞喜的《周官驳难》、吴商的《礼难》、范宁的《礼杂问》等。可见,礼学乃其时热门之论题。唐杜佑《通典》二百卷中,礼典占六十五卷(即卷41至卷105),专述历代礼学的沿革,于魏晋礼学论著尤多。其中专载汉魏以来有关丧服议论的内容即达二十一卷,可见魏晋南北朝丧服学之精深。

“以凶礼哀邦国之忧”,也就是说凶礼是指救患分灾之礼,包括荒礼与丧礼。“与丧礼密不可分的是丧服制度,根据与死者的亲疏关系,有斩衰、齐衰、大功、小功、缌麻等五种丧服,以及从三年到三月不等的服丧时间。”[4]自东汉末马融、郑玄以来,注疏礼经之风日盛,尤以《丧服》篇最为热门,《晋书·礼志中》称,“《丧服》一卷,卷不盈握,而争说纷然”。章太炎《国学概论》亦指出:“《仪礼·丧服》是当时所实用的,从汉末至唐,研究的人很多并且很精。”[5]胡培翚《仪礼正义·丧服》引《三礼札记》曰:“《丧服》一篇,唐以前也别行于世,马融、王肃、孔伦、陈铨、裴松之、雷次宗、蔡超、田隽之、刘道拔、周续之并专注《丧服》。”魏晋南北朝时期是宗主式宗族形态的鼎盛时期,“丧服学”热潮兴起,《隋书·经籍志》载其时撰有丧服专著的学者甚多,如蒋琬、傅射慈、袁准、杜预、刘逵、卫瓘、贺循、刘德明、环济、蔡谟、葛洪、孔衍、袁宪等。其著述之丰,令人称奇。亦有以讲授丧服而著称者,如刘宋元嘉末年雷次宗在钟山西岩下为皇太子、诸王讲论《丧服》经(《日知录》卷6“檀弓”条),北魏孝文帝曾亲为群臣讲《丧服》于清徽堂(《魏书·彭城王传》)。章太炎在《国故论衡》中指出:“经术已不行于王路,丧祭尚在,冠昏朝觐,犹弗能替旧常,故议礼之文亦独至。陈寿、贺循、孙毓、范宣、范汪、蔡谟、徐野人、雷次宗者,盖二戴、闻人所不能上。”[6]刘师培亦指出:“大抵析理议礼之文应以魏、晋以迄齐、梁为法。”[7]121

魏晋南北朝时期商榷礼制之论甚为发达,晋宋之间尤盛,但此类文章多属议体,现存至今以论名者,如张昭《宜为旧君讳论》、刘智《丧服释疑论》、淳于睿《驳薛靖朝日论》、成洽《孙为祖持重论》、吴商《难成洽孙为祖持重论》、《驳刘表成粲论父母亡在祖后不为祖母三年》、宣舒《申袁淮从母论》、刘智《丧服释疑论》、何琦《论前母党服》、虞潭《公除蜡祭论》、虞喜《中山王睦立祢庙论》、蔡谟《已拜时成妇论》、《防墓论》、李玮《宜招魂葬论孔衍》、公沙歆《宜招魂葬论》等,表现出士人对礼法的关心与探讨,也说明礼制与政治的关系甚为密切。正如刘永济所说:“礼家于服制特重者,所以别亲疏、明嫌疑,施政立法之所本原也。”[8]

值得关注的是,在礼制之论中,论丧服之礼者尤多。丧服为五礼中凶礼之一端,牟润孙在《论魏晋以来之崇尚谈辩及其影响》一文中专门谈及此问题,认为“谈辩经义者,《易》与《论语》、《孝经》为盛。玄儒兼通之士,多治三礼,而尤好言丧服。丧服为治三礼之学所当讲求之一部分,自不待言。魏晋南北朝时丧服之学最为发达,为经学谈辩中极流行之论题。”[9]330究其缘由,固然与其时重门第而丧服足以维持宗族之联系,为门第中不可少之事有关,更重要的是,“讲服制可以推理,可以论名分,可以讲比例,为经学上论辩佳题。魏晋以来,论辩丧服问题之文字,保存于《通典》中犹有十五卷,皆是礼无明文,而须后人以名理讨论者。讨论服制不始终魏晋,而盛于魏晋谈玄时者,以论名理与玄相同。桓温听人讲礼记,便觉咫尺玄门,似即缘于玄礼均论名理,所争论之问题不同,而辩论之方法与条例则一致也。”[9]330也就是说,论丧服实与谈玄论理相关,“儒家之制丧服,盖自来有其条例。故论议者有所共守。人事繁复,古制多所不备,故后人可以讨论”,“难者辩者皆以比例,丧服虽非法律,实为制度,其有争义皆以条文解释不同耳。”[9]331由于丧服之古制不够完备,而使后人有了更多探讨的空间,观点不一,论辩在所难免。

从魏晋南北朝留存下来的丧服之论中亦可发现其时文士辨名析理能力的增强。西晋初年,发生了“王昌前母服”之争,事缘东汉末长沙人王毖,上计至京师,值吴魏分隔,毖妻子在吴。毖身留中原,为魏黄门郎,更娶妻生昌及式。毖卒后,昌为东平相。至晋太康元年,吴平时,毖前妻已卒,昌闻丧奔,乃求去官行服。当时东平王楙上台评议此事,众博士及诸官皆各持己见以对。据《通典》卷89载有谢衡、许猛、虞溥、秦秀、程咸、陈寿、李苞、荀勖八家之议作,针对“王昌是否当为前母服丧三年”之事,各抒己见,分为两派,赞成者如谢衡、秦秀,认为乱世流离,昌父虽再娶,却未曾废前妻,故二母之子日后相见,宜各相事如所生,以合孝睦之礼意;反对者如许猛、虞溥、程咸、陈寿、李苞等,认为并尊两嫡,乃礼之大禁,故二母子宜各服其母,王昌毋须为前母追服。《晋书》卷二十《礼志》中篇亦载此事,参与争论者除以上诸人外,尚有段畅、驺冲、刘智、李胤、山雄、卞粹、刘卞、汝南王亮、张恽、雀谅、荀悝、和峤、夏侯湛、卫恒、齐王攸等十余家。其中干宝作《王昌前母服论》,文曰:

礼有经有变有权,王毖之事,有为为之也。有不可责以始终之义,不可求以循常之文,何群议之纷错!同产者无嫡侧之别,而先生为兄;诸侯同爵无等级之差,而先封为长。今二妻之入,无贵贱之礼,则宜以先后为秩,顺序义也。今生而同室者寡,死而同庙者众,及其神位,固有上下也。故《春秋》贤赵姬遭礼之变而得礼情也。且夫吉凶哀乐,动乎情者也,五礼之制,所以叙情而即事也。今二母者,本他人也,以名来亲,而恩否于时,敬不及生,爱不及丧,夫何追服之道哉!张恽、刘卞,得其先后之节,齐王、卫恒,通于服绝之制,可以断矣。朝廷于此,宜导之以赵姬,齐之以诏命,使先妻恢含容之德,后妻崇卑让之道,室人达长少之序,百姓见变礼之中。若此,可以居生,又况于死乎!古之王者,有师友之礼待其臣,而臣不敢自尊。今令先妻以一体接后,而后妻不敢抗,及其子孙交相为服,礼之善物也。然则王昌兄弟相得之日,盖宜祫祭二母,等其礼馈,序其先后,配以左右,兄弟肃雍,交酬奏献,上以恕先父之志,中以高二母之德,下以齐兄弟之好。使义风弘于王教,慈让洽乎急难,不亦得礼之本乎![1]638

文章以通变的思想来评论王毖之事,认为“礼有经有变有权”,举《春秋》赵姬之事为据,证明“吉凶哀乐,动乎情者也,五礼之制,所以叙情而即事也”,批评张恽、刘卞、齐王、卫恒之论失之偏颇,为朝廷合理处理此事提出建议,亦为王昌兄弟相得之日该如何做予以主张。干宝此论由“后妻子应否为前母服丧”论及“称情与通理”“尊经与权变”,亦即由形下事例之发端,而渐及形上通则之考量,体现出其抽象思辨能力之强,文章称“古之王者,有师友之礼待其臣,而不敢自尊”,似乎亦有言外之意,而末尾称“使义风弘于王教,慈让洽乎急难,不亦得礼之本乎”,亦有其深意在。联系其《晋纪·总论》对西晋“风俗淫僻,耻尚失所”的批判则不难发现其借论王毖之事而抒内心愤慨之意图。

除了对丧礼的论辩外,从现存论体文看,亦有对嘉礼中的婚礼的争议。“同姓可否通婚”的问题,是魏晋南北朝出现的新兴论题。因时局多变,避国难或遁仇逃罪而变名易姓者渐多,同姓不婚之讳日为人所漠视。《通典》卷六十载晋濮阳太守刘嘏与同姓刘畴婚,司徒下太常诸博士议,非之。刘嘏为自己辩护,称“今年共婚,不以损一字为疏,增一字为亲;不以共其本为悔,取其同者为吝。宜理在可通,而得明始限之别,故婚姻不疑耳”。[10]1701又与卞壼疏,卞壼以刘嘏书示朝贤光禄大夫荀崧,荀崧作《答卞壼论刘嘏同姓为婚》曰:

如嘏所执,苟在限内,虽远不可;苟在限外,不远可通也。吾无以异之。王伯舆,郑玄高隽弟子也,为子稚宾娶王处道女,当得礼意,于时清谈,尽无讥议。今难者虽苦,竟不能折其理。《春秋》不伐有辞,谓嘏不应见责。[10]1702

荀崧举三国魏时王稚宾娶同姓女在当时并未有人非难为例,而现在有人难之,却也不能折其理,从其“当得礼意”一语,可以看出当时赞成同姓可婚者似乎已采取“得意忘言”的方式作为解经释礼的凭据。而荀崧亦不拘泥于礼文,采取变通的方式具体事例具体对待,“苟在限内,虽远不可;苟在限外,不远可通”[10]1702,“谓嘏不应见责”[10]1702。这一论题,至刘宋时期仍有人论,庾蔚之针对刘嘏所云“尧舜之婚,以正姓分绝于上”“应韩之通,以庶姓理终于下”而质疑曰:

嘏虽明始限之外与理终之后,皆可得通婚,而未有亲疏之断。昭穆祚胤,无代不有,若周代既迁,属籍已息,应韩之婚,以其昭穆久远。今所疑虽在始限之外理终之后而亲未远者,当以何断?按《礼》云:“六代亲属竭矣”。故当宜以此为断邪?若周室已迁,无复后稷之始祖,则当以别子及始封为判。今宗谱之始,亦可以为始祖也。古人数易姓,姓异不足明非亲,故婚姻必原其姓之所出。末代不复易姓,异姓则胡越,不假复寻其由出,同姓必宜本其由。是以各从首易,不为同姓之婚。且同姓之婚,易致小人情巧,又益法令滋章。嘏在边地,无他婚处,居今行古,致斯云耳。[10]1702

庾蔚之首先指出刘嘏在论证同姓可婚时存在的问题,虽明始限之外与理终之后,而未有亲疏之断,之后举史实为例,进一步强化此问题,然后从易姓与不再易姓的角度分析同姓结婚的危害,明确反对同姓结婚。

由以上分析,不难发现,魏晋南北朝时期的“礼”学热实不逊于汉代,论议人数之多、场面之大、时间间隔之久、论辩问题之精彩,可从《晋书·礼志》、杜佑《通典》、马端临《通考》、秦蕙田《五礼通考》或严可均《全上古三代秦汉三国六朝文》中得以窥其崖略。盖魏晋南北朝人士对于疑难问题,每付诸谈辩作论以待解决。当旧礼已渐无法规范新时代之行为举止时,于吉、凶、军、宾、嘉诸古礼当如何遵循,乃引发士人之热烈讨论。因此,拘守礼文的旧派与妙从礼意的新派之论争在所难免,《世说新语·言语》64条载:“刘尹与桓宣武共听讲《礼记》。桓云:‘时有入心处,便觉咫尺玄门。’刘曰:‘此未关至极,自是金华殿之语。’”[11]听讲《礼记》犹能有“咫尺玄门”之感,其所论虽未关至极妙道,却也不难发现其理路已非汉儒所宗,当受玄风影响。

三、肉刑之论

肉刑是古代酷刑之一,《书》云:“惟敬五刑,以成三德。”《易》著劓、刖、灭趾之法。这是一种依据犯罪类型及其情节轻重而对身体施以摧残的刑罚。肉刑之争源自西汉文帝时期,《汉书·刑法志》载:“(文帝)即位十三年,齐太仓令淳于公有罪当刑,诏狱逮系长安。淳于公无男,有五女,当行会逮,骂其女曰:‘生子不生男,缓急非有益!’其少女缇萦,自伤悲泣,乃随其父至长安,上书曰:‘妾父为吏,齐中皆称其廉平,今坐法当刑。妾伤夫死者不可复生,刑者不可复属,虽后欲改过自新,其道亡繇也。妾愿没入为官婢,以赎父刑罪,使得自新。’书奏天子,天子怜悲其意,遂下令曰:‘制诏御史:盖闻有虞氏之时,画衣冠异章服以为戮,而民弗犯,何治之至也!今法有肉刑三,而奸不止,其咎安在?……今人有过,教未施而刑已加焉,或欲改行为善,而道亡繇至,朕甚怜之。夫刑至断支体,刻肌肤,终身不息,何其刑之痛而不德也!岂称为民父母之意哉?”[12]于是下令废除肉刑改以他刑替代。之后,关于肉刑是否要恢复的争论不断,早在东汉光武帝时期已初见端倪,《后汉书·杜林传》载:“十四年,群臣上言:‘古者肉刑严重,则人畏法令;今宪律轻薄,故奸轨不胜。宜增科禁,以防其源’。诏下公卿。”杜林奏曰:“夫人情挫辱,则义节之风损;法防繁多,则苟免之行兴。孔子曰:‘导之以政,齐之以刑,民免而无耻。导之以德,齐之以礼,有耻且格。’古之明王,深识远虑,动居其厚,不务多辟,周之五刑,不过三千。……臣愚以为宜如旧制,不合翻移。”[13]光武帝采纳其建议,不复肉刑。

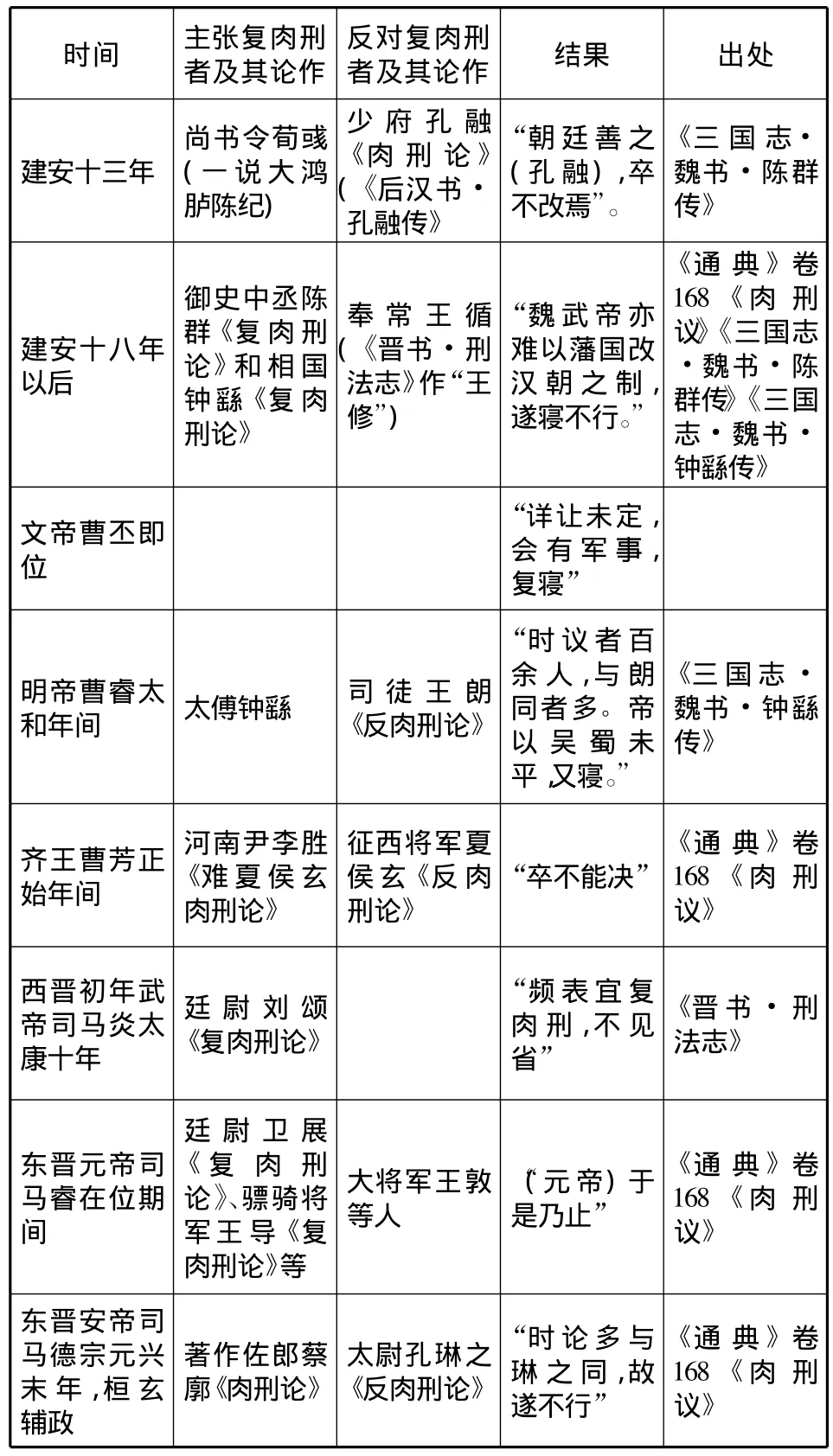

魏晋南北朝时期,肉刑之争此起彼伏,高潮迭起,留存下来的既有论,又有议,以议居多。根据《晋书·刑法志》、《通典》卷168《肉刑议》及诸人传记,制定魏晋时期肉刑之争汇总表如下:

表1 天启《新修成都府志》

由表1可见,肉刑之论是魏晋南北朝时期纷争不休的重要论题,其争论次数之多、之频、规模之大、参与人数之众、论辩双方互逞口舌、迫敌立己之盛均为历代罕见。其中夏侯玄的《肉刑论》、《答李胜难肉刑论》,写得颇有见地。汤用彤称其:“论古无肉刑,与李胜往复,则知亦留心于法意。故夏侯太初者上接太和中名法之绪,下开正始玄理之风也。”[14]评价甚为公允。《通典》卷168《刑六·肉刑议》录其与李胜论辩往复三个回合,附加注云:“凡往复十六,文多不载”[10]4337。可见其时论辩之激烈。夏侯玄本诸仁者之怀,不忍以肉刑夺人自新之意,极力反对肉刑。李胜则以刑轻不足以震慑人心,且肉刑为三代古制,力主复刑。二者唇枪舌剑,来回往复,不相上下。每次论争均以废肉刑而告终,“肉刑的废除毕竟使刑罚减轻了一些,在中国刑罚走向文明化的过程中也具有重要意义,因而是值得肯定的”[15],“复肉刑之议的结果也正体现了汉代以后中国古代法律儒家化的这一发展趋势”[16]。

肉刑论除了在朝廷引起争论外,名士们甚至以此作为品鉴人物的标准。《太平御览》卷648引王隐《晋书》曰:“尚书梅陶问先禄大夫祖纳:‘汉文帝故当为英雄?既除肉刑,而五六百岁无能复者。’纳答曰:‘诸圣制肉刑,而汉文擅除已来,无胜汉文帝者,故不能复。非圣人者无法,何足为英雄?’于是陶不能对。”[17]由此可见肉刑之论在当时与人物品鉴相结合,成为由肉刑论引发的附带话题。

关于刑与礼之关系,魏晋时期亦有人进行探讨,丁仪作有《刑礼论》,主张先礼而后刑,文曰:

天垂象,圣人则之。天之为岁也,先春而后秋;君之为治也,先礼而后刑。春以生长为德,秋以杀戮为功;礼以教训为美,刑以威严为用。故先生而后杀,天之为岁;先教而后罚,君之为治也。天不以久远更其春冬,而人也得以古今改其礼刑哉?太古之世,民故质朴,质朴之民,宜其易化。是以中古之君子,或结绳以治,或象刑惟明。夏后肉辟,民转奸诈,刑弥滋繁,礼亦如之。由斯言之,古之刑省,礼亦宜略。今所论辩,虽出传记之前,夫流东源不得西,景正形不得倾,自然之势也。后世礼刑,俱失于前,先后之宜,故自有常。今夫先刑者,用其末也,曰礼禁未然之前,谓难明之礼,古人不能行也。……上古虽质,宜所以为君,会当先别男女,定夫妇,分土地,班食物,此先以礼也。夫妇定而后禁淫焉,万物正而后止窃,此后刑也。[18]

文章从天垂象言起,认为圣人法天而为礼刑。天之为岁,先春而后秋,君子治天下,则先礼而后刑。刘师培称:“东汉论文,如延笃《仁孝》之属,均详引经义,以为论断。其有直抒己意者,自此论始。魏代名理之文,其先声也。”[7]27文章没有引经据典,直接言理,行文顺畅而颇具说服力。

四、考课之论

考课是与选举或考核人才有关的一种课题,与政治有直接关系。建安之后,天下兴兵,三国鼎立,士流播迁,欲征源流,严行察举,已不甚可能。故延康元年,吏部尚书陈群以为朝廷选用不尽人才,乃倡立“九品官人之法”,主张“州郡皆置中正,以定其选,择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下”[10]326。于是,吏部审核人才的权力便转移到中正官的身上。自魏明帝太和之后,俗用浮靡,递相标目,各地中正兼采浮华虚誉,而少取决于功绩,吏部尚书卢毓针对这些弊端上疏曰:“古者敷奏以言,明试以功。今考绩之法久废,而毁称相进退;故真伪混杂也。”[10]327明帝遂诏令卢毓作考课法。《三国志》卷22《卢毓传》载:“时举中书郎,诏曰:‘得其人与否,在卢生耳。选举莫取有名,名如画地作饼,不可啖也。’毓对曰:‘名不足以致异人,而可以得常士。常士畏教慕善,然后有名,非所当疾也。愚臣既不足以识异人,又主者正以循名案常为职,但当有以验其后。故古者敷奏以言,明试以功。今考绩之法废,而以毁誉相进退,故真伪浑杂,虚实相蒙。’帝纳其言,即诏作考课法。”[2]652至于卢毓是否制定考课法,史籍不明。后来明帝又诏令散骑常侍刘劭作都官考课之法,以考核百官,《三国志·刘劭传》载:

景初中,受诏作《都官考课》。劭上疏曰:“百官考课,王政之大较,然而历代弗务,是以治典阙而未补,能否混而相蒙。陛下以上圣之宏略,愍王纲之弛颓,神虑内鉴,明诏外发。臣奉恩旷然,得以启矇,辄作《都官考课》七十二条,又作《说略》一篇。臣学寡识浅,诚不足以宣畅圣旨,著定典制。”[2]619

此处刘劭所言《说略》,胡三省注曰:“说考课之大略也”[19]。刘劭作《都官考课》之后,魏明帝制下三府百僚,当时赞成者与驳难者甚多。散骑黄门侍郎杜恕支持考课法,《三国志·杜恕传》载其上疏曰:“今奏考功者,陈周、汉之法为,缀京房之本旨,可谓明考课之要矣。……臣以为便当显其身,用其言,使具为课州郡之法,法具施行,立必信之赏,施必行之罚。至于公卿及内职大臣,亦当俱以其职考课之也。”[2]500态度鲜明地表达了对考课法的支持。司空掾傅嘏则明确反对刘劭制定的考课法,《三国志·傅嘏传》载:

黄初中,……时散骑常侍刘劭作考课法,事下三府。嘏难劭论曰:“……案劭考课论,虽欲寻前代黜陟之文,然其制度略以阙亡。……以古施今,事杂义殊,难得而通也。……夫建官均职,清理民物,所以立本也;循名考实,纠励成规,所以治末也。本纲末举而造制未呈,国略不崇而考课是先,惧不足以料贤愚之分,精幽明之理也。……方今九州之民,爰及京城,未有六乡之举,其选才之职,专任吏部。案品状则实才未必当,任薄伐则德行未为叙,如此则殿最之课,未尽人才。述综王度,敷赞国式,体深义广,难得而详也。[2]622

针对刘劭考课论以恢复前代的黜陟法为主的观点,傅嘏之论受其时本末思想的影响,指出建官均职、清理民物为立本之大事,以循名考实、纠励成规为治末之小事,明确指出古制难盛,察举不盛,不易考课。司隶校尉崔林亦对刘劭考课法提出批评,“以为今之制度,不为疏阔,惟在守一勿失而已”,“方今军旅,或猥或卒,备之以科条,申之以内外,增减无常,固难一矣”[2]680,举“易简”之理,谓“守一勿失”为上策。

魏齐王芳嘉平元年,曹爽既诛,司马懿秉政,曾广开言路,详求理本,征南将军王昶上疏陈治略五事,其二与其三涉及考课内容,“诏书褒赞。因使撰百官考课事”[2]749。夏侯玄则针对当时九品中正制之流弊而论道:

夫官人用才,国之柄也。故铨衡专于台阁,上之分也,孝行存乎闾巷,优劣任之乡人,下之叙也。……奚必使中正干铨衡之机于下,而执机柄者有所委仗于上,上下交侵,以生纷错哉?[2]295

夏侯玄针对东汉的察举制,提出其见解,认为大小中正只要负责考察人物的行迹,以定其高下即可。至于升迁黜陟则当委之众职所属之官长,最后由吏部作出铨叙。

当时谈论考课法流弊者甚多,因司马氏正思谋篡窃,自然逊谢未纳。至晋立国,依魏九品之制,大小中正“但能知其阀阅,非复辨其贤愚”(南宋马端临《文献通考》卷29《选举考一》)的情形愈趋严重,其品第人物高下几乎全以意定。至武帝泰始初,又议考课。傅玄、皇甫陶、刘毅、李重等皆力斥其弊,此在《晋书》诸家本传及《通典》卷十四中皆有详载,因其文属上疏,此处不再赘述。

终魏晋之世,考课成为重要的论难话题,虽然仅傅嘏《难刘劭考课法论》以论为名,其他均为议或疏,但由此亦可见其时考课之辩的盛行。南朝刘宋之周朗、谢庄、齐之骆宰等均有疏表论及考课之法,但论难之风已渐息。综观这几次考课之论难,可以发现,在个人受诏制定考课之法后,由群臣讨论其能否实施,皇权并未强行推行。也正因为皇权没有强制干涉,而使众臣针对考课之利弊进行论难,促使论难之风盛行,使考课成为论体文的题材内容。北朝后魏孝文帝太和中下诏:“三载考绩,自古通经;三考黜陟,以彰能否。今若待三考然后黜陟,可黜者不足为迟,可进者大成赊缓。”[10]368宣武帝时颁布多个考课法令,高阳王雍、徐州刺史萧宝夤等均有上表,谈及考课之制。但北魏的考课令文与考格都由皇权强制推行,而不再经过群臣议论,因此,其时关于考课的论辩亦未兴起。由此可见,论辩风气是否能兴起与统治者能否提供自由言论的权力密切相关,一言堂的形成是扼杀百家争鸣的刽子手,大一统思想的统治是禁锢人们自由思想与言论的牢笼。

:

[1][唐]房玄龄等.晋书[M].北京:中华书局,1974.

[2][晋]陈寿撰,[宋]裴松之.三国志[M].北京:中华书局,1959.

[3]钱基博.中国文学史[M].北京:中华书局,1993:113.

[4]彭林.中国古代礼仪文明[M].北京:中华书局,2004:26.

[5]章太炎.国学概论[M].上海:上海古籍出版社,1997:25.

[6]章太炎.国故论衡[M].上海:上海古籍出版社,2006:82.

[7]刘师培.中国中古文学史讲义[M].上海:上海古籍出版社,2000:121.

[8]刘永济.文心雕龙校释[M].台北:正中书局,1948:77.

[9]牟润孙.注史斋丛稿[M].北京:中华书局,1987.

[10][唐]杜佑.通典[M].北京:中华书局,1988.

[11][南朝宋]刘义庆撰,[梁]刘孝标注,徐震堮校笺.世说新语校笺[M].北京:中华书局,1984:68.

[12][汉]班固.汉书[M].北京:中华书局,1964:1097-1098.

[13][南朝宋]范晔.后汉书[M].北京:中华书局,1965:937-938.

[14]汤用彤.魏晋玄学论稿[M].上海古籍出版社,2001:17.

[15]王政勋.汉魏之际关于肉刑问题的辩论[J].唐都学刊.1996(3):57.

[16]薛菁.汉末魏晋复肉刑之议论析[J].东南学术.2004(3):153.

[17][宋]李昉.太平御览[M].北京:中华书局影印宋刻本,1960:2901.

[18][唐]欧阳询撰,汪绍楹校.艺文类聚[M].上海:上海古籍出版社,1982:980.

[19][宋]司马光编著,[元]胡三省音注.资治通鉴[M].北京:中华书局,1956:2327.