前震序列的图像特征研究

2015-09-04陈颙刘杰杨文

陈颙 刘杰 杨文

1)中国地震局,北京市复兴路63号 100036

2)中国地震台网中心,北京 100045

0 引言

前震无疑是与主震发生物理相关的前兆。利用前震进行预测,特别是临震预报是非常重要的。如果一个或多个地震在主震之前发生并位于主震附近,很显然这个或这些地震被认为是主震的前震。尽管如此,从背景地震活动中区分出前震是比较困难的,这也是本文研究前震序列的原因。前震序列是包含了很多前震的地震丛集。根据前震的不同定义(Wyss,1991;Seggern,1981),我们总结了如下 4 点:

(1)前震序列是一种高频率的地震活动,比如,前震的活动频率比背景地震的活动频率高;

(2)前震序列在主震之前发生(几个小时到几天);

(3)前震序列发生的位置与主震相同,因此,前震序列可以指示即将发生的主震的位置;

(4)主震的震级比前震序列中任何一个地震的震级都大。

前震和主震的关系已研究了数十年(Seggern,1981;Wyss,1991),本文我们主要讨论前震序列与震群的区别,即前震序列与其后无主震的其他序列在地震活动图像上的差别。我们从震例开始研究。

1 震例研究:前震序列

1975年2月4日辽宁海城7.3级地震(Chen,1979)震中区的背景地震活动性很低,但是,自1975年2月1日开始,距震中20km的石鹏峪地震台记录到521个前震。主震前几天,震中附近的地震活动明显增强——前震的普通特征(图1)。地震目录的统计研究表明前震的发生率明显高于背景水平(Bowman et al,1984)。

图1 1975年2月1~4日辽宁海城附近发生的前震M-t图(Chen et al.,1988)

海城地震的主震、前震和余震分布通过辽宁省区域地震台网获得(图2),由图2可以看出前震的震中密集集中。利用6个区域台站的地震到时,Jones等(1983)发现海城地震的前震活动分布在以震中为中心的数千米范围内。

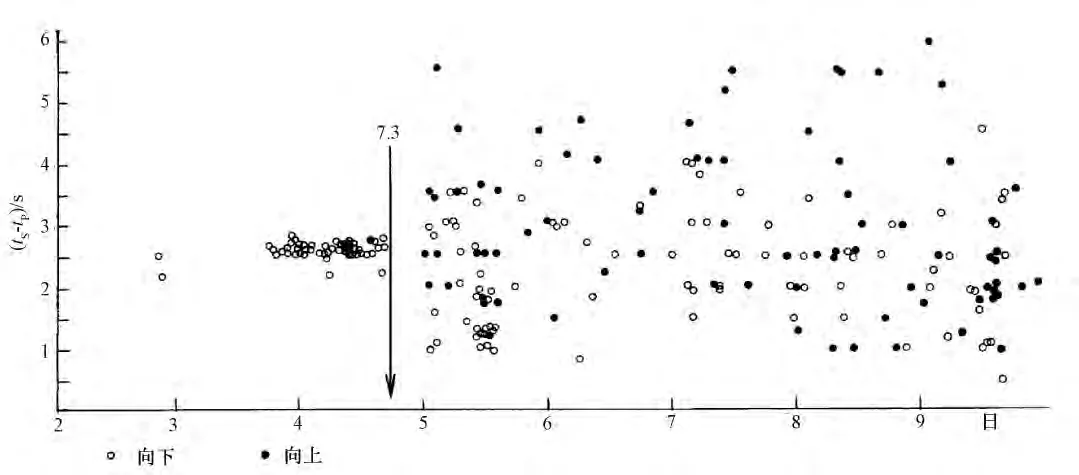

由于区域台网地震定位精度不够高(约±5km),我们利用最近的台站(石鹏峪台)的S波到时tS与P波到时tP之差研究前震的空间丛集。图3显示由到时差tS-tP得到的震中到台站的距离,图3表明前震的tS-tP是相似的(tS-tP=2.5s)。考虑到所有前震都位于该台站的相同方向(图2),我们认为前震的震中在空间上是集中的。另一方面,余震的震中则是分散的(到时差tS-tP为1.0~5.5s(图3)。

图2 1975年海城地震前震、主震和余震分布图

图3 1975年2月1~9日石鹏峪台记录的到时差t S-t P和P波初动分布图

海城地震的前震、主震和余震的断层面解如图4所示。图4(a)、4(b)显示前震的断层面解与主震一致(图4(c))。8个主要余震的震源机制在图4(d)~4(k)中给出,余震的震源机制显然各不相同。1970年代地震监测能力有限,当时只能获得震级大于4级的地震断层面解,因此,图4中仅给出2个前震的断层面解。类似地,我们可以从1966年河北邢台地震的前震序列中发现相同的特征(图5)。

在本研究中,我们感兴趣的并非提取每个前震的震源机制解(事实上因为大部分前震的震级不够大,收集到足够的资料以计算每个事件的震源机制是很困难的),而是前震序列中前震的震源机制的一致性。因此,我们必须找到其它方法来监测震源机制一致性变化。

对于给定的台站和确定的震中区域,我们可以利用台站记录的初动监测震源机制的变化。由图3可以看到石鹏峪台(离前震最近的台站)记录的P波初动在主震之前都是一样的(初动向下),这表明前震的震源机制没有显著的变化。石鹏峪台记录的521个前震中,有79个P波初动可以清楚地识别,而这79个前震中有78个地震的初动都是“向下”。相比较而言,余震的初动变化较大,一部分“向上”,一部分“向下”。震源机制一致性是1975年海城地震的重要特征。

图4 1975年海城地震序列的震源机制解

图6给出了1995年云南孟连7.3级地震(表1)的到时差tS-tP和P波初动,这些都被距离孟连地震震中120km的地震台站记录到。在最大的6.2级前震发生之前,前震序列的tS-tP从15s到17s,并且所有的初动都是“向下”。在最大前震发生后,所有事件的P波初动保持“向下”直到7.3级主震发生。主震发生之后状态立刻发生变化:一部分余震的初动“向下”,一部分“向上”。在孟连地震中,震源机制的一致性被用来预测最大地震是否已经发生。

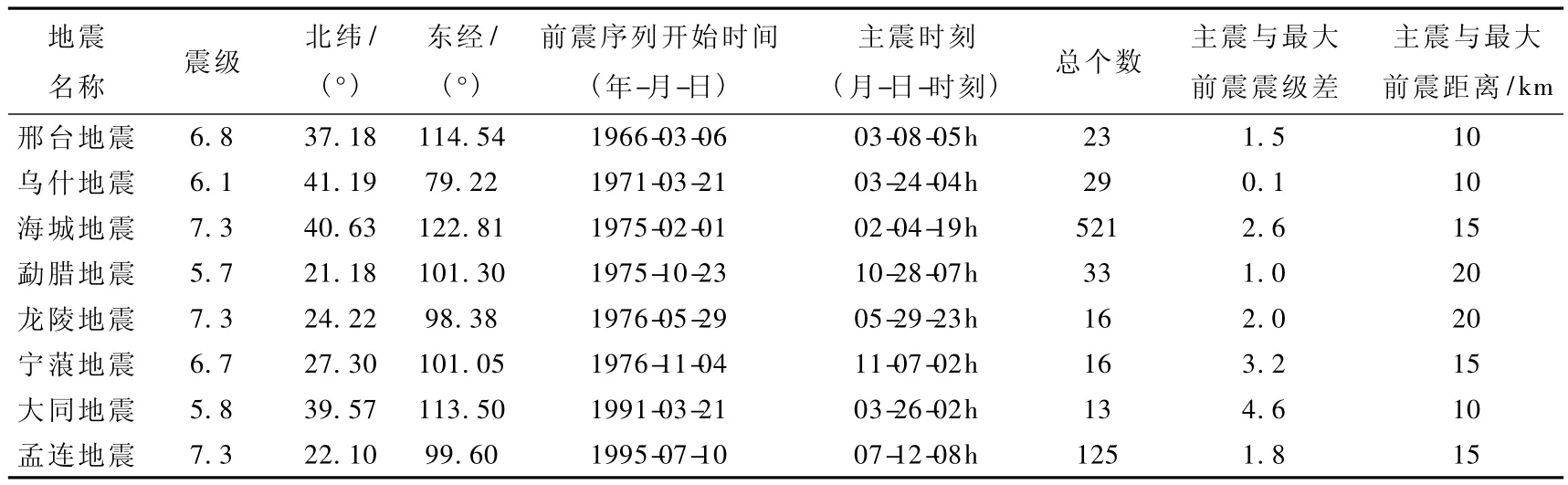

表1 1966~1996年中国大陆前震序列

海城前震序列的另一个特征是前震序列的时间进程可以分为4步(图7(b)):

图5 1966年河北邢台地震序列的震源机制解(Chen,1979)

图6 1995年7月1~15日距云南孟连7.3级地震震中120km地震台记录的到时差t S-t P和P波初动分布图

Ⅰ 非常低的地震活动(长期平均水平);

Ⅱ 非常高的地震活动(主震之前达到每天数十个地震);

Ⅲ 几小时到1天的地震活动“平静”;

Ⅳ 主震发生。

邢台和山西大同的前震序列如图7(a)、7(c)所示。前震序列时间进程可分成4个步骤,即低活动-强活动(几天)-平静(几小时到1天)-主震发生,这在图7给出的3个前震序列中均存在,但不同序列中每一步的时间间隔有一定差异。一般来讲,主震与前震序列之间存在数小时的地震平静。从以上3个序列的研究中,可以看到前震活动从密集活动到平静的突然转变可能是大地震发生的一个重要指标。

图7 前震序列M-t图

这里我们定义前震序列需满足以下条件:

发生在主震前5天以内;

距离主震震中小于20km;

每天1.5级以上地震的发生次数大于10。

基于中国地震目录,我们发现1966~1996年中国大陆大于5.5级的主震有159个,其中8个具有前震序列(表1),具有前震序列的主震占总数的5%。最大前震和主震的震级并不系统相关,基于表1,中国大陆主震和最大前震的平均震级差约为2.1。

2 震例研究:震群

另外一种地震丛集的形式是震群,即在相同的地方短时间发生许多地震,但后续没有发生大的地震。

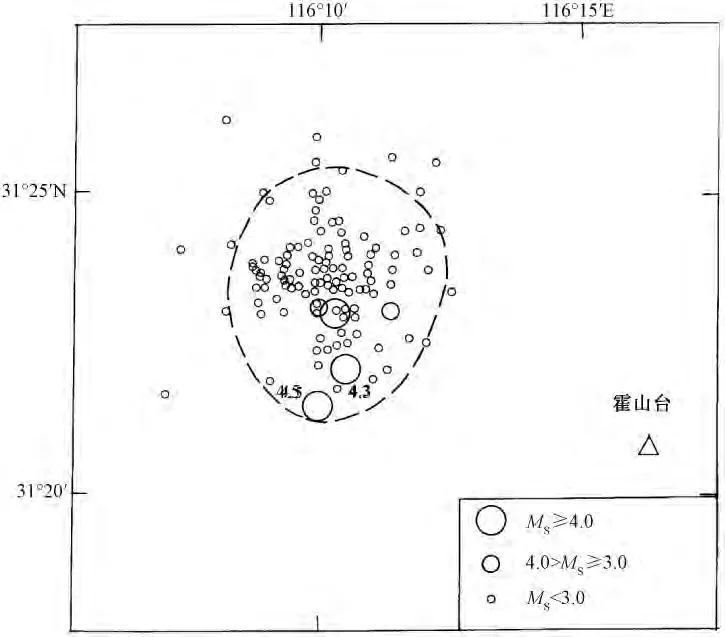

1973年3月4~24日,安徽霍山地区发生了震群(31.37°~31.48°N,116.15°~116.21°E)(表2)。562个地震被霍山地震台记录到,其中包括3个震级大于4级的地震。霍山震群的震中集中在48km2的区域内。地震时当地居民能感觉到许多微小震动,问题是这些增强的地震活动是1个震群还是1个前震序列(即之后有大的地震)呢?

霍山台记录到的霍山震群M-t图以及P波初动如图8所示。1972年间,即在震群发生的前一年,霍山台记录到的霍山地区背景地震中有53.4%的初动“向上”,46.6%初动“向下”。但是,从1973年3月3日开始,直到1个3.1级地震发生,所有的地震(47个事件)的P波初动都变为“向下”。随后经过短暂的初动分散之后,直到1个较大的4.5级地震发生,期间P波初动又变成了“向下”。图9是霍山震群的地震台站和震中分布。显然,如果地震发生在台站的任意方向,初动“向上”和“向下”的比例不能提供震源机制的任何信息。但是,霍山地区(图9)所有地震都位于台站的西北方向,这似乎表明震源机制一致性可作为最大地震是否已经到来的指标。

图8 1973年3月4~24日安徽霍山震群

表2给出了1966~1996年华北发生的最大震级大于4.5级的震群。比较表2与表1可以看到震群数量比前震序列多很多。

大部分震群的震级较小。低震级震群的P波初动很难被清楚识别。如果能提取并应用震群的新信息,就可能发现新的震群图像特征。在许多震例中,我们可以用P波和S波的最大振幅比来监测地震震源机制的改变。根据震源机制的双力偶模型,比值AP/AS是方位角的函数。1976年7~9月在天津宝坻(39.7°N,117.2°E)(表2)发生1个震群,最近的南山地震台距震群65km。从南山台记录到的AP/AS可以监测到震源机制的变化。图10显示了1976年8月宝坻震群AP/AS值在8月21日4.9级较大地震发生之前比值变化很小。随着比值变化增大(8月21日~9月1日),后面再没有较大地震发生。Jin等(1976)研究了1975年海城地震12个台站记录的P波和S波最大垂向振幅的比值,发现两者比值非常稳定。与中国其他区域的5个震群比较,Jin等认为:“这可能有助于区分前震序列和震群”。Jones等(1979)研究了3组主震的前震序列,发现P波和S波的振幅比大致相当,表明每个序列地震的震源机制是一致的。宝坻4.9级地震前的观测结果与Jones等(1979)的结果是一致的。

表2 1966~1996年华北震群

需要强调的是,确定震源机制需要密集分布的地震台网(Ogata et al,1995、1996)。但是,监测震源机制的变化却有很多方法,比如P波初动的变化(Chen,1979)、P波与S波的振幅比等。这些方法特别是振幅比方法的监测能力,在监测地震的震源机制变化上是有局限性的。

图9 霍山震群和台站分布图

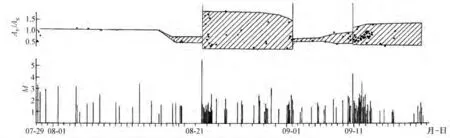

图10 1976年7~9月天津宝坻震群(39.7°N,117.2°E)P波和S波的振幅比时序图和M-t图

3 讨论和结论

中国大陆前震和震群的震例研究表明震群比前震序列多的多,因此前震和其他地震丛的统计识别在地震预测中非常重要。通常认为地震的发生增加了相同位置另一次较大地震发生的可能性,因为第一次地震有可能是前震(Jones,1985),但本文认为这不一定正确。

震源机制的一致性是区分一组地震是前震序列还是震群的非常重要的特征。对于前者,其震源机制与主震的震源机制是相似的,而对于后者往往不一致。

现有的一些研究显示震群也存在相似的震源机制解(Jones,1985),但是前震和震群研究的最大问题是数据的缺乏。主震发生之后密集台网的布设可以获得大量的余震数据,然而前震和震群数据的提取则相对受限。在此条件下,我们需要更多的数据来证明震群的震源机制一致或者不一致。

很重要的一点认识是,在1966~1996年在中国大陆我们尚未发现主震之前发生的前震的震源机制不一致的震例,即地震丛(前震序列或震群)的震源机制一致性可以作为大震是否来临的一个指标。

在这30年中国大陆有前震序列(5天内和20km内)的较大地震约占5%。这些震例分析给我们提供了利用前震序列预报后续大震的可能性。

Jones(1985)发现在加州南部1个地震发生后的5天内且距震中10km以内后续有更大地震的可能性为(6±0.5)%。基于 1970~1977年 LASA或者 NORSAR数据,Seggern(1981)分析了510个不低于5.8级的“主震”。基于明确的相对于主震的短暂延时,研究结果显示前震的发生率小于20%,这一结果与我们的研究也比较吻合。

从地震丛中识别前震需要进行许多前震和背景活动的研究,以确定前震的独有和共性特征,还需要对前震序列和其他后续没有主震的序列做进一步对比研究,所以,更多的震例研究和数据积累是必须的。这些研究为我们估计一个序列是否后续会有大的地震提供了可能。