临震天体引潮力和地面长波辐射OLR异常

2015-09-04任静康春丽马未宇杨天青林向洋

任静 康春丽 马未宇 杨天青 林向洋

中国地震台网中心,北京市西城区三里河南横街5号 100045

0 引言

20世纪90年代,中国科学家利用NOAA气象卫星热红外波段的资料研究了多个强震震例,进一步证实了震前热红外异常现象的存在。其中利用卫星遥感地-气系统射出的长波辐射(OLR)信息月平均数据,检测地震前震中区附近长波辐射异常特征,取得了许多有应用价值的成果(叶秀薇等,2010)。这些成果表明,地震孕育发生区不仅可能有热现象,而且有以辐射为表征的能量流,在地—气系统内传播直至外层空间被卫星遥感器接收到,进而形成了利用卫星对地遥感获取地震短期征兆信息的新技术途径(康春丽等,2009)。

目前提出的热红外异常信息识别方法主要有图像解译、差值分析、透热指数、亮温增温异常点对比等,各种方法各有优缺点(叶秀薇等,2010)。研究显示,正常背景选择的差异性对研究结果有较大影响,这主要由于基于统计原理的多年平均算法消除了由短期构造快速变化造成的热辐射波动。地震是地球构造应力积累达到一定强度后,突破了岩石弹性破裂临界值,快速释放的过程,故而探索地震学与力学相关联的算法,具有一定的价值(李延兴等,2001)。天体引潮力是诱发地应力累计到临界状态发生地震的重要外部诱因之一,而探究震前增温与天体引潮力变化,与地震活动表现出的增温异常现象,在本质上是一致的,反映的都是构造运动达到一定程度发生突变即短临地震活动发生在临界点的判定问题(Matthewet al,2011)。另外,天体引潮力作为目前唯一能够预先计算出地球形变的物理量,不仅在时间域上具有一定指示作用,还为热异常表现的构造运动和地应力强度判识提供支持(马未宇等,2006a),本文选择我国地形地貌复杂的云南、西藏地区4次地震前的长波辐射OLR异常增强特征对引潮力变化进行性探索,对检验这一方法的有效性、丰富技术手段具有一定的价值。

1 发震构造及天体引潮力附加构造应力

1.1 发震构造

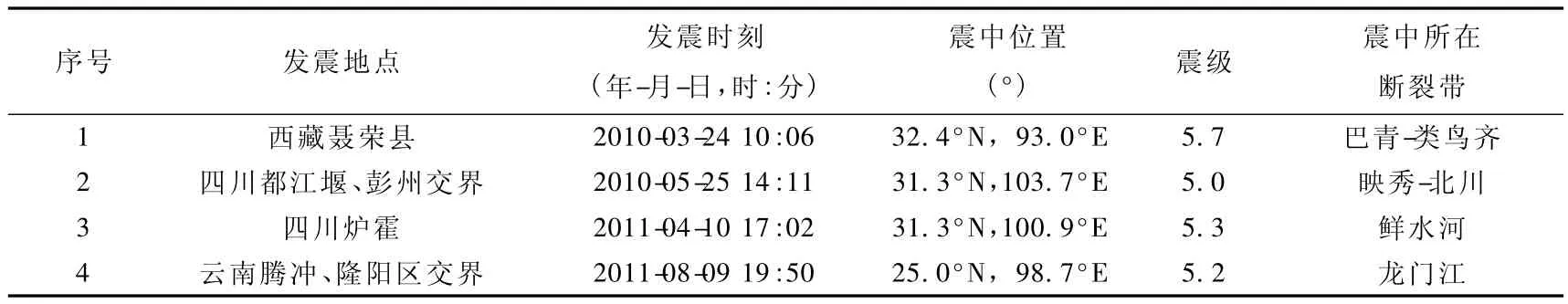

发震构造的资料(表1)来自中国地震台网中心①http://www.ceic.ac.cn/。

表1 4次地震基本参数

图1给出了这4次地震的震中位置与震区活动断裂分布。

图1 震中与震区活动断裂(发震断层)分布图

2 潮汐计算及地面长波辐射数据处理

2.1 潮汐的计算

月球和太阳引潮力引起的地球的周期性弹性变形称为固体潮。对地震具有触发作用的天体引潮力主要是日、月潮汐引力(张晶等,2007),固体潮汐应力是固体潮在地球内部引起的、具有周期性变化特征的应力(Qin et al,2012)。长期以来,国内外针对潮汐应力是否会影响或调制地震的发生开展了大量工作,吴小平等(2009)指出潮汐应力对处于临界应力状态的断层触发地震,对地震具有临界触发效应;郗钦文等(1994)认为引潮力诱发的地震多发生在周期振幅相位最大值的临近时刻(马未宇等,2006b;李志安等,1994;刘军等,2014),但如何判定发震构造的应力强度是否达到临界状态,还有待研究。

本文研究发震时刻和引潮力周期振幅相位最大值之间的关系,通过分析潮汐周期背景下的遥感OLR辐射异常变化,判断其是否诱发地震。

根据卡尔文的计算方法,任意天体i在地球内部任意一点P产生的引潮力位为Wi()p(吴庆鹏,1997;郗钦文等,1986)

Pn( c oszm)为 ( c oszm)的勒让德多项式。zm为星体的天顶距。M为月球、地球的质量。k为万有引力常数,r为震中与地心距离,rm为月心与地心的距离,rs为日心与地心的距离。

对于月亮,取n=2和n=3则月球对地球内部产生的二阶和三阶引潮力位为

同理对于太阳取n=2,则太阳对地球的二阶引潮力位之和为

对于地球整体则有

其中δS和δm是日、月赤尾,φ为震中纬度,HS和Hm是日、月天顶距。

2.2 长波辐射(OLR)数据资料及其处理

射出长波辐射(简称OLR)是指地气系统向外层空间发射的电磁波能量密度,单位W/m2;它是通过NOAA极轨卫星载荷的辐射测量仪,在红外窗区通道(10.5~12.5μm),对地球和大气进行扫描测量,获取地面射出的长波辐射(马未宇等,2008)。

目前,研究采用的OLR数据,取自美国http://www.emc.ncep.noaa.gov网站通播的全球信息数据。该热红外长波辐射已积累有30多年数据。由于OLR是基于红外波段遥感产出的成果,对海洋表层和近地表温度的变化响应最为敏感,因此在监测与“热”成因现象相关的一些地学灾害征兆方面,是一种很理想的技术手段(康春丽,2008)。

本文为了考察2010~2011年云南、西藏地区的4次地震长波辐射信息场的变化特征,选取了2010~2011年4次地震的日平均网格数据,构成OLR信息的数值分布场,研究范围在22°~36°N,90°~108°E内。为提取该区域内4次地震前每天的OLR数据的变化特征,本文按下式对研究区域的网格点临震前(日际尺度)的OLR数值进行计算,得到辐射增强区表征信息量的各格点位的数值分布

其中,ΔSi(x,y)代表各格点位的 OLR数值增量;Si(x,y)代表各格点位的 OLR数值;S背景(x,y)代表固定的背景OLR数值,本文对4次地震分别采用引潮力值发震周期震前最低点为时间背景,x为纬度,y为经度,i为格点位标。

3 震例研究

3.1 引潮力变化

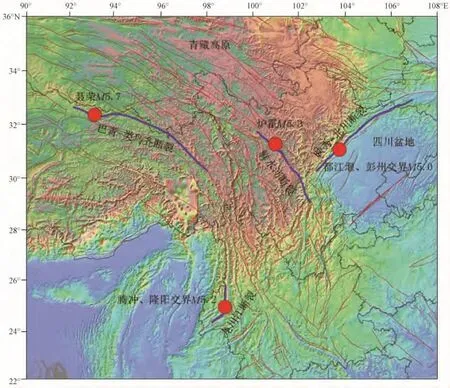

利用(1)~(5)式,计算出上述4次地震前后天体引潮力随时间变化曲线如图2所示。由图2可以看出,天体引潮力具有明显的低谷→高峰→低谷周期性变化,4次地震均发生在与发震时刻相对应的引潮力最大振幅相位附近,显示了4次地震发生在引潮力高峰相位点,反映引潮力对地应力达到临界点的活动构造有诱发发地震的作用,但是地应力的强度变化情况如何?为此我们进一步分析潮汐周期背景下的遥感OLR异常变化。

图2 4次地震前后天体引潮力时序变化曲线

3.2 地震前OLR时空变化特征

大量的实验证实,中强震前出现的卫星红外异常具有阶段性特征,在岩石持续受力状态下,红外辐射不断增强,这种红外增温异常可分为初始增温-加强增温-相对平静3个阶段,这一过程与岩石力应力加载-破裂过程中辐射变化的过程相吻合(吴立新等,2004;强祖基等,1990;徐秀登,2001)),这为我们开展工作提供理论依据。

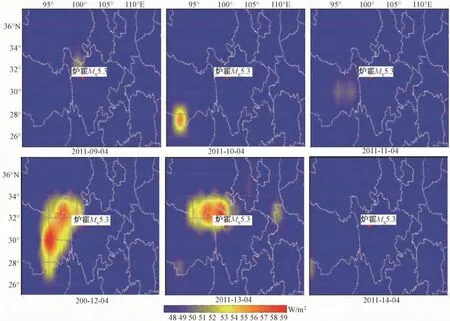

基于潮汐周期(图2)和(6)式,提取卫星数据OLR的变化情况(对聂荣地震、都江堰地震、炉霍地震和腾冲地震分别以2010年3月16日、5月17日、4月8日和8月5日为背景,连续相减,获得的OLR的连续日变化(图3~6)。

图3 西藏聂荣M S 5.7地震增温异常时空演化图像 图中红色圆点为震中,世界时12:00

对于聂荣地震(图3):震区附近OLR日辐射场自2010年3月17~25日连续增强,3月17日(引潮力处于周期低峰相位点附近)开始,OLR日平均增量场的增强中心从震中区附近西移,并在震前一天即3月23日(引潮力处于周期高峰相位点附近)达到最高,3月24日(引潮力处于周期高峰相位点附近并在这天达到峰值后逐渐减小)10时06分,聂荣发生5.7级地震。10时44分,聂荣再次发生5.5级地震后,OLR日平均辐射的增强中心区域完全消失。结合图2可以看出,伴随着引潮力由低谷向高峰连续增强,辐射也不断增强,辐射所反映出的构造应力不断增强,在引潮力接近最高峰的时候,辐射也达到最强,然后发生地震,发震时刻在引潮力值的最大振幅相位附近。

图4 四川都江堰 M S 5.0地震长波辐射增量场分布(图中红色圆点为震中,世界时12:00)

同理,用该方法我们处理了该地区其他3个地震,结果具有相似的演化过程,地震发生在引潮力由低谷向高峰连续增长并接近最大振幅相位时刻,长波辐射经历起始-增强-高峰-震后快速衰减的过程。4次地震发生在引潮力高峰相位点,反映引潮力对地应力达到临界点的活动构造具诱发地震的作用;通过分析潮汐周期背景下的遥感OLR辐射异常变化(图3~6)看出,依据引潮力获得的长波辐射OLR异常增强区域的分布与地质构造,特别是与活动断裂的关系密切,同时潮汐的变化与辐射强度的增加具有一定的同步性,经历了增长-高峰-衰减的演变过程,也表明了天体引潮力对地应力处于临界状态的活动断层具有诱发地震的可能。

4 结论和讨论

图5 四川炉霍M S 5.3地震长波辐射增量场分布(图中红色圆点为震中,世界时12:00)

目前在利用遥感资料研究地震构造活动时,经常由于云层的干扰,阻碍了对震前温度异常的观测。由于长波辐射(OLR)表征了地-气系统向外层空间发射的电磁波能量密度,是最直接反映下垫面属性、能量变化参量的辐射物理量,而且其波段(10.5~12.5μm)集中在大气窗口,受云层干扰小(马未宇,2008),因此选择地面长波辐射(OLR)数据进行研究。而上述4例地震中,OLR的影像变化也展示其在震前存在的明显异常变化,表明OLR可能发展成为地震短临预测中进行发震地区判定的有效数据源。

由以上4个震例可见,依据潮汐值变化周期获得OLR震前辐射增强图像经历连续的震前起始-加强-高峰-震后衰减-平静的演变过程,而这一过程与岩石应力加载-破裂过程中辐射变化的过程相吻合(刘善军等,2009;崔承禹等,1993)。由此推断:震前OLR辐射变化过程是活动地震构造初始微破裂-扩大微破裂-主震构造大破裂(发震)-牵动各向活动构造破裂-构造调整-趋近稳定的发震过程中宏观辐射的表征。

天体引潮力附加构造应力对地应力的处于临界状态(即长波辐射OLR异常高峰-衰退期)的活动断层具有明显的诱震作用。但这仅是诱发地震的外部因素,而不是决定因素(陈闻晨等,2010)。决定地震发生的内部因素是地壳构造活动。引潮力的变化究竟如何调制、诱发地震的发生,如何影响长波辐射OLR的异常,其机理还不清楚,需要积累更多的震例分析和更加深入的研究。但这种现象的存在以及研究中取得的一些认识表明,利用遥感卫星技术获取地表辐射信息,并通过辐射场的动态化数值分析提取区域强震异常指征将是提高地震预测水平的新技术途径。

图6 云南腾冲M S 5.3地震长波辐射增量场分布(图中红色圆点为震中,世界时12:00)