松嫩盆地井下摆记录到的地方震地表反射波

2015-09-04韦庆海孟宪森杨家亮高东辉郝永梅刁桂苓孟令蕾佟艳英

韦庆海 孟宪森 杨家亮 高东辉郝永梅 刁桂苓 孟令蕾 佟艳英

1)黑龙江省地震局,哈尔滨市鸿翔路24号 150090

2)河北省地震局,石家庄 050021

3)哈尔滨市地震局,哈尔滨 150000

4)黑龙江省地震局大庆地震台,黑龙江 大庆 163000

1 引言

2003年1~11月在第二松花江断裂和松辽盆地深断裂交汇部位发生了ML≥1.0地震71次,其中ML≥2.0地震39次,最大地震为2003年5月9日ML3.7。松原市宁江区新民乡对其中13次地震有震感。该次震群活动不仅对于松原地区,对于地震频度较低的东北地震区(吴戈等,1994)来说也是一次显著的地震活动。且于1119年第二松花江断裂的吉林前郭曾发生级地震(吴戈等,1994),为此对这组小地震活动作了认真研究(孟宪森等,2007)。在对吉林松原台地震波形记录进行分析时,意外发现松原台井下摆记录到了一些特殊的震相(图1)。2005年大庆市林甸发生了M5.1地震,大庆台网中部分井下摆也记录到了这一特殊的震相(图1)。在此基础上收集了首都圈地区的井下摆地震记录,发现在特定的震中距离内也记录到一些类似震相。对于首都圈地区记录到的该类震相,一些学者(沈伟森等,2010;刘渊源等,2011)确定为地表反射波,并用其开展了关于首都圈地区S波速度结构的相关研究。在松嫩盆地该类震相则是首次发现,因此,本文对这组震相进行了详细研究。

图1 松嫩平原井下摆记录到的地表反射波

2 松原台单台记录分析

2.1 松原震群较大地震分布及其定位

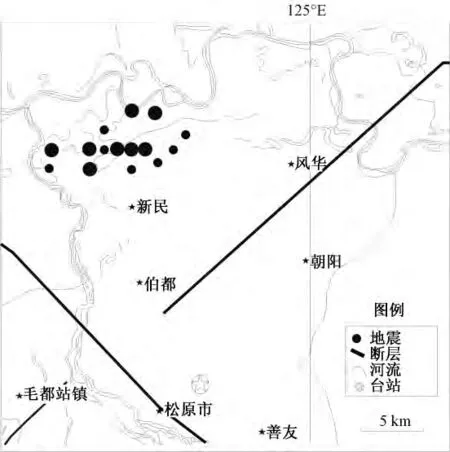

图2是根据双差精确定位数据(温岩等,2007)绘制的震中分布图。从图2中可看出地震分布在两条断裂的交汇部位,集中在松原市新民乡、第二松花江和嫩江围成的三角形区域。

图2 2003年松原震群震中分布

因此,以这些较大地震的震中位置作为分析松原单台记录地震的震相分析参考点是相对可信的。经过对松原台记录进行重新处理,发现ML≥2.0地震有30次初动清晰,可计算地震方位角。经计算该台记录地震事件主要分布在台站NW357°方向(见表1和图3),震中距离为22km左右,因此,其小地震的位置参考几个较大地震多台精定位结果都分布在上述三角形区域内。两组未知震相与 Pg和 Sg波到时差非常稳定,平均为ti1-tPg=0.36s,ti2-tSg=1.177s。

2.2 松原台记录震相特征及其解释

松原地震台位于松原市南,井深490m,390m处产油,套管深489.4m,摆放置在井下384m处。地质构造位于松辽盆地中坳陷带与东南隆起带的交界处,在双山-前郭-肇东活动断裂带附近。第四系厚50m,基岩为白垩系地层。

图3 松原台测定震相到时差和方位角分布

松原台记录的两组震相i1和i2,由于22km左右震中距内不会记录到地壳反射波P11和S11,考虑到松原台摆是放在井下384m处,初步判定Pg和Sg震相后出现的应为Pg和Sg波在地表面反射波PgPg和SgSg,其原理将如图4所示。首先需要说明的是如果沉积层波速和基底的波速相差较大的话,则射线路径由于Snell折射定律在进入沉积层时变成近似垂直入射。例如,首都圈附近的研究(沈伟森等,2010;刘渊源等,2011)认为基底S波速度为3000~5000m/s,而沉积土层中一般小于800m/s,因此可认为基本是垂直入射。但根据大庆-松原地区的地层结构分析,第四纪沉积层约50~80m,而老的沉积层厚度可达3000~5000m(迟元林等,2002)。同时依据大庆地区钻井波速测定结果,没有明显的分界面。由于震源深度浅,且震中距离近,因此图4的射线路径可能是合理的。这样,我们只要能计算出直达波射线(EJ)和地表反射波射线(EF+FJ)走时差,然后和实际记录到时差相比较即可证明井下摆在特定的震中距内是否记录到地方震地表反射波。

图4 松原台观测地震波射线示意图

这里需要考虑的是该台附近是否在上地壳内存在一个十分明显的间断面,从而出现了一个该界面产生的反射波。如果有的话,则地面摆也会记录到该类震相,事实上无地面台站记录到此震相。同时大庆庆新台(井下708m)在林甸地震中也记录到该震相。林甸地震的震源深度参考各台网结果应为10km以下,所以从不同地震和不同深度井下摆记录结果分析,不会是地壳内存在某一明显间断面产生的震相。

根据双差定位结果,松原小震群的震源深度平均为5~9km。根据台网定位结果,较大地震震中位于新民乡西北,结合表1中松原台记录到的小震分析,震中距松原台平均21.3 km,而松原单台测定的震源距平均为22 km,据此计算震源深度为5.5km。由于震级不大(最大为ML3.7),而震中新民乡多次震感强烈,说明震源很浅。

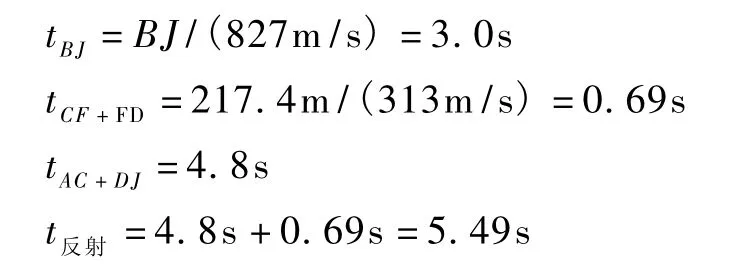

图4中射线EJ和EF+FJ分别为直达波和地表反射波所经路径,h1=50m为第四系松散沉积,h2=384m为井下摆所放位置,EO=h为震源深度,取5500m。

依据地震波在地球表面入射角等于反射角有OF/5500m=FS/384m

其中FS=21300m-OF 解得OF=19909mFS=1390mEA=19264m

在直达波射线段上取EB=EA,计算余下线段BJ的走时并和地表反射波AF+FJ的走时相比较,即可判定松原台记录到的是否为地表反射波。

由于有大庆地区测井资料和地表沉积层S波速度资料,先计算地震波速随深度分布,据图5进行线性拟合。

图5 松原地区不同深度地震波速度分布

然后计算S波的直达波和地表反射波的到时差。

直达波射线BJ其行进路线从(地下)-615m到-384m,依据(3)式该段路径平均波速为 628m/s,BJ=EJ-EB=22000m-19264m=2736mtBJ=BJ/628m/s=4.36s

反射波线段AF+FJ,由于有一段行进在地表第四纪沉积层中,需要分别计算:

行进在50m之上射线长度CF+FD段为 (CF+FD)/(AF+FJ)=50m/384m,有CF+FD=361m

依据(1)式和(2)式,50m以上平均波速为313m/s,则tCF+FD=1.15s,

而AC+DJ=2416m

依据(3)式,从-50m至-384m平均波速为547m/s,计算得到tAC+DJ=4.41s

所以有反射波走时,t反射=4.42s+1.16s=5.56s

走时差为1.20s,和图3及表1中i2-Sg到时差平均值数据基本吻合,因此,可以认定松原台直达波后记录到的比较明显的震相为Sg波在地表面的反射波,定义为SgSg。

对于P波,由于没有50m以上的波速资料,无法直接计算,采用大庆480m~1100m测井纵横波速比进行推测:

据大庆测井资料计算波速比Vp/VS=(2201.4m/s)/(711m/s)=3.1,则纵波走时差为1.20s/3.1=0.39s,和图3及表1中i1-Pg到时差平均值基本吻合。可以确定其为Pg波在地表面的发射波,定义为PgPg。

3 大庆台网庆新台记录到的林甸地震震相分析

2005年7月大庆林甸发生5.1级地震,根据黑龙江台网和中国地震台网测定,震源深度为15km,美国台网的测定结果为10km,距庆新台25.48km,庆新台井下摆位于-708m。

从图1中可看到在Sg波后面2.46s左右有一明显震相。由于庆新台和松原台都位于松嫩平原,其地质结构类似,因此可以应用松原台分析计算过程对庆新台地震记录进行分析,将庆新台具体数据代入,h1=50m,为第四系松散沉积,h2=708m为井下摆所放位置,EO=h为震源深度,取12500m。

走时差为2.49s,和图1中ti2-tSg基本吻合,因此,可以认定庆新台直达波后记录到的明显震相为Sg波在地表面的反射波SgSg。

4 结论与讨论

(1)根据松原地震台和大庆庆新台记录资料计算表明,松嫩平原井下摆可以记录到地方震的地球表面反射波。

(2)根据首都圈台网记录,一些井下摆台近期又记录到许多该震相,应该深入开展已获得的地表沉积层S波速度结构研究。因为从现有资料分析,很难观测到震中距离超过50km井下摆记录到地表反射波的事实。如2013年吉林前郭5.8级震群距离松原台70km,距离大庆台网大多数台都在200km内,没有发现记录到地表反射波,而文安地震,遍布在华北平原的井下摆台站也只有在特定震中距离内(很少超过50km)才能记录到地表反射波。所以如果首都圈地区地下结构满足于垂直入射的话((刘渊源等,2011;徐锡伟等,2002),观测到地表反射波的井下摆台站不应限制在数十千米的震中距内。

(3)松嫩平原地区近期将有一批深井地震观测投入运行,应进一步开展松嫩平原S波地下速度结构的研究。

致谢:吉林省地震局监测处、分析预报中心和松原地震台和大庆地震台网、河北台网各位同仁在资料收集时给予了大量帮助,黑龙江省地震工程研究院马艳丽绘制了文中图件,在此表示谢意。