盖州震群的重新定位

2015-09-04王亮黄金水焦明若曹凤娟李彤霞梁一婧

王亮 黄金水 焦明若 曹凤娟 李彤霞 梁一婧

1)中国科学与技术大学,合肥市金寨路96号 230026

2)辽宁省地震局,沈阳市皇姑区黄河北大街44号 110034

0 引言

2012年2月~2013年9月在海城-岫岩老震区西南部的盖州地区连续发生了5次4级地震,分别为2月2日ML4.7、4.2地震、7月12日ML4.2地震、11月1日ML4.0地震以及2013年3月30日ML4.0地震,表现为震群形式。该地区震群发生之前近年来地震活动相对较弱。

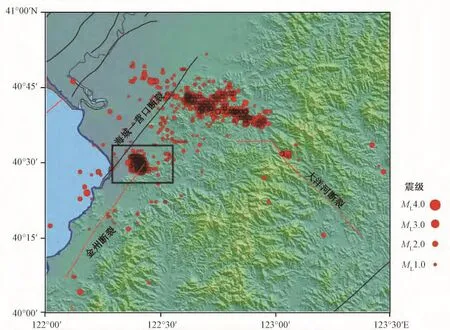

从盖州震群所处区域(以下简称盖州地区)地质构造来看,该震群发生在金州断裂和海城-营口断裂之间。金州断裂带(万波等,2010)是辽东半岛地区主要的区域性断裂,也是辽宁南部地区规模较大、切割较深、延伸稳定、活动性强、构造行迹清楚的断裂构造。断裂在第四纪时期表现出明显的活动性,断裂的南端发生过多次5级地震。海城-营口断裂(雷清清等,2008)通常被认为是金州断裂的北段。平行于郯庐断裂带北段的营口-佟二堡断裂,走向为北东向15~30°,全长近60km,周边主要地震发生在附近北西向的大洋河断裂上。

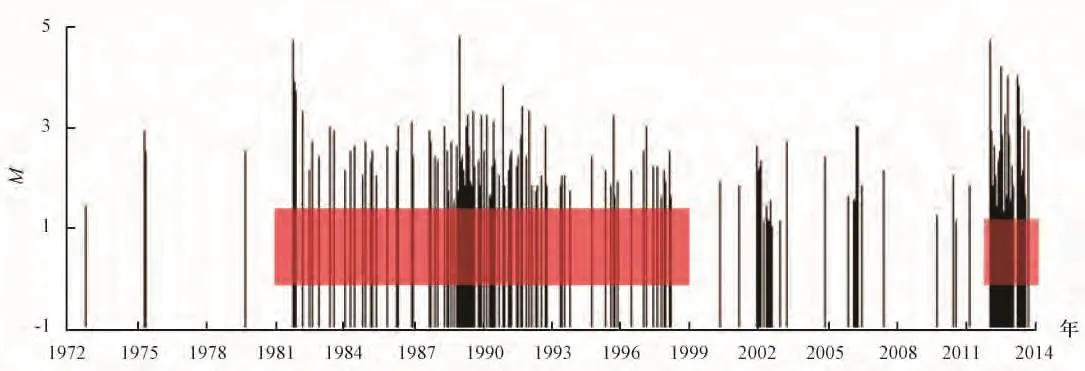

盖州地区历史上没有5级以上地震记录,从1970年有小震记录以来发生过2次4级以上地震,分别为1981年10月18日ML4.7和1989年1月12日ML4.8地震。历史上2次4级地震与本震群位置非常接近(图2)。但这2次4级地震后只有较少的余震发生,并未构成震群。盖州地区从1981年开始地震活动较为密集,至1998年地震活动开始减弱。之后在2002年和2006年分别发生2次相对集中的地震活动,但震级和规模都很小。直至本次4级震群的发生,该地区4级地震平静已达23年之久(图3)。

从2012年2月开始的本次震群来看,震群位于北东向的金州断裂北端和北东向海城-营口断裂南端,震群序列整体上呈北西向,即盖州震群并不是发生在北东向的金州断裂北端,很可能发生在金州断裂和海城-营口断裂之间的北西西向构造上。北东向和北西向构造的判定对辽宁地区地震活动的意义不同(一般北东向为控震构造,北西向为发震构造)。由此,盖州震群所在的构造是否是沿北西向的一个新的活动断裂,对判定该地区未来地震危险性评估起到关键作用。为此,本文采用双差定位法,对盖州地区的震群进行重新定位,分析盖州震群小震空间分布特征,判定盖州震群所在构造的性质。

图1 2012~2013年海城盖州地区震中分布

1 方法概述

地震定位对地震空间分布乃至地球内部物理构造的研究都有重要意义。震源位置测定的精度主要受到可用定位震相的多少、区域地震台网分布的均匀性、地震波到时读数的精确程度以及研究区域所用的地壳速度结构模型的准确程度等因素的影响(Pavlis,1986)。目前常规的地震定位方法大多源于Geiger(1912)提出的一种线性的绝对定位方法,该方法对初始值的依赖性较大。相对地震定位方法主要有主事件定位法和双差定位法,其可以有效减小速度结构误差的影响(Got et al,1994.)。在主事件定位方法中(Spence et al,1980;周仕勇等,1999),每个事件仅相对于一个事件,即主事件重新定位。由于定位过程中所有事件必须和主事件相关,因此该方法限制了可重新定位地震丛的最大空间范围。为了克服主事件定位方法的缺陷,Waldhauser等(2000)提出了双差定位方法,其可以对很多较大空间范围内发生的地震同时进行重新定位。

图2 2012~2013年盖州震群分布

图3 1970~2013年盖州区域(40.45°~40.55°N,122.30°~122.50°E)地震活动 M-t图

双差定位法应用射线理论,把地震i相对于台站k的到时T表示为沿射线路径的积分

式中,τ是地震i的发震时刻,u是慢度,ds是路径上的长度。Waldhauser等(2000)针对不同测点的观测到时进行对比,得到了在各观测点k事件i的走时残差r和对当前4个震源参数扰动Δm的线性方程式

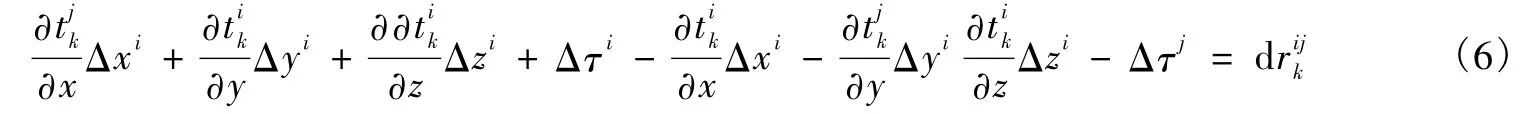

式中,r为走时残差分别为观测到时和理论到时,Δmi=(Δxi,Δyi,Δzi,Δti)。通过取一对事件的方程式(2)之差,得到地震i和j的相关震源参数的公式

式中,Δmi=(Δxi,Δyi,Δzi,Δti),drij

k为这两个地震之间观测和走时差的残差

式(4)被定义为双差,也可表示为

式(5)展开即为

结合式(6)将所有台站的方程组成矩阵形式表述:

式中,G是一个M×4N的偏微商矩阵;m含有待定震源参数的变化量;W是对每个方程加权的对角矩阵;M是双差观测数目;N是地震数;d是双差矢量。计算时假设质心不变且所有地震重新定位后平均位移为0,通过迭代尽量减小残差,最终得到震源位置参数。

2 资料处理与速度模型

由于盖州地区本次震群活动始于2012年,所以数据选取了2012年之后辽宁台网记录到整个辽宁地区(119°~126°E,38°~44°N)震相报告,并对震中距走时曲线进行校正,删除了大于5倍均方差的走时数据。之后选取了盖州地区(40.45°~40.55°N,122.3°~122.5°E)的地震。共得到地震375个。其中4.0~4.9级5个、3.0~3.9级17个、2.0~2.9级77个,1.0~1.9级190个,0.0~0.9级86个。为了使得到的结果更加精确。只选取了震中距小于400km的地震走时数据。由于较近的地震观测台站受到地下速度不均匀性的影响更小,所以把震中距较小的台站设置的权重较高。把震中距小于100km的地震射线权重设置为1,而震中距在100km和200km的权重设置为0.5,震中距大于200km的设置为0.25。

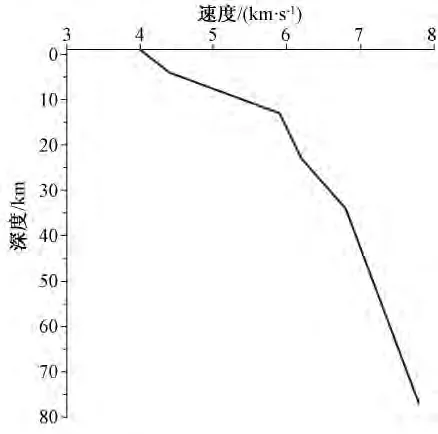

在速度模型选择上本文借鉴了李志伟等(2006)环渤海地区层析成像对该地区的结果,并通过附近地震的观测报告,应用velest软件进行校正,得到的在本地区的P波速度一维模型如图4所示。

3 定位结果分析

3.1 定位前后结果对比

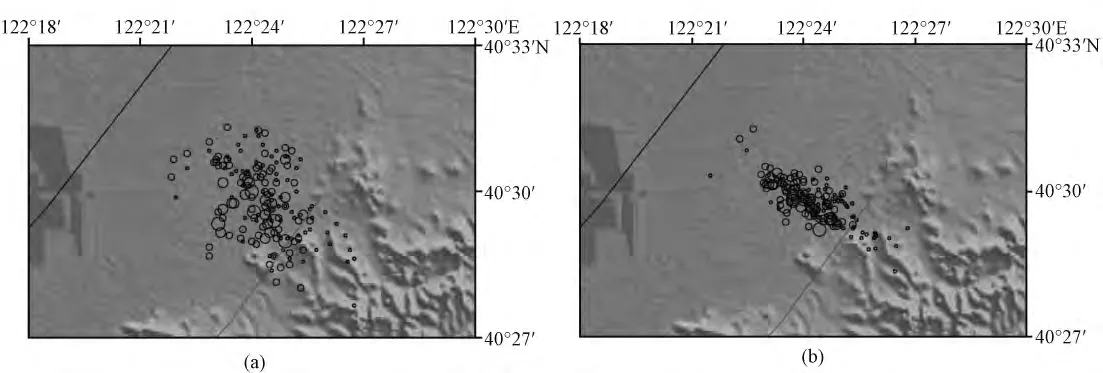

应用双差定位方法对盖州2012年以来的地震进行了重新定位,其中被4个以上台站记录的地震共180次,对其中178次地震得到了定位结果,且多次迭代计算使双差定位计算后的误差接近于0。发现定位后地震分布更为集中,沿北西向分布特征明显(图5)。而从定位前后的深度对比来看(图6),定位前震源深度主要分布在4~10km,且分布有些零散。而定位后深度主要集中在5~8km。显现出地震活动更为集中,可判断地震活动主要集中在一个较小的活动断层。

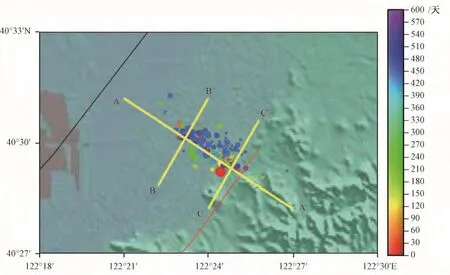

3.2 震群活动时间迁移及深度剖面分布分析

由于震群从2012年2月2日开始活动直至2013年9月为止,时达600天。为深入了解该震群的活动特征,分别按发震的前后(首次地震之后的天数)顺序,绘制了震中分布图(图7)并沿震群展布方向AA'和垂直方向BB'和CC'作剖面分析图8和图9。发现地震活动沿北西向分布,且随时间向西北方向展布(图7),震源深度有逐步变浅的态势(图9(a))。而通过BB'和CC'的剖面可以发现,震群的北西段和东南段都发生在一个倾角大约在5°~10°的剖面上。结果表明该震群活动集中,且应该发生在一个相对独立的断层面上。而断层面的破裂尺度较小,长度上不超过6km(图9(a)),其倾角大约为 5°~10°左右(图 9(b)、(c))。

图4 地震定位采用的盖州地区地壳P波一维速度模型

图5 利用双差方法对盖州地区2012年以来地震定位前(a)后(b)的震中分布

图6 利用双差方法对盖州地区2012年以来地震定位前(a)后(b)的震源深度分布

4 讨论与结论

图7 定位后震中随时间分布特征

图8 定位后震中随时间分布的剖面划分

本文应用双差定位的方法对盖州地区2012年2月2日~2013年9月15日发生的4级震群进行了重新定位。重新定位结果表明,震群沿北西西向分布明显。且震群分布接近于金州断裂的北端,距海城营口断裂有一定距离。定位后,震源深度分布范围相对较为集中,主要集中在5~8km。通过与地震空间展布与时间次序的对比分析发现,该震群有逐渐向北西向展布的趋势。通过对该震群的剖面分析可以发现,震群中的主要地震分布在金州断裂附近,随时间向北西向展布。震源深度在8km左右,深度逐渐变浅。而通过对该震群的剖面分析可以发现,在该震群活动的北西段剖面和东南段剖面,震群活动的截断面倾角都在20°~30°。

图9 定位后震中随时间分布的剖面分析

综上所述,认为该震群活动发生在金州断裂北段与海城营口断裂南段的一个新的活动断层上,目前认为该断层破裂尺度较小,长度不超过6km,深度较浅,大约在3~8km左右。该断层面的破裂可能是辽宁北西向应力场长期积累所致。

致谢:感谢周龙泉研究员对本文的帮助与支持,感谢蒋长胜博士以及匿名审稿老师对本文提出的修改意见。