论第三人撤销之诉之审判程序适用

2015-07-25易萍

易 萍

论第三人撤销之诉之审判程序适用

易 萍*

引 言

我国现行《民事诉讼法》为弥补第三人合法权益在审判程序中受保护不足之缺憾,在第56条中增加了1款,即第3款,明确规定:“若非第三人因不能归责于本人的事由未参加诉讼的,只要其有证据证明发生法律效力的判决、裁定、调解书的部分或者全部内容错误,损害了自己的民事权益,就可以自知道或者应当知道其民事权益受到损害之日起六个月内,向作出该判决、裁定、调解书的人民法院提起诉讼。”由此创设了“第三人撤销之诉”制度。但遗憾的是,《民事诉讼法》对该案应采用何种程序审理却未作出明文规定,导致司法实践中的困惑。本文以务实的态度,结合我国司法实践,就第三人撤销之诉适用程序谈点个人的看法,以期对诉讼实务有所助益。

一、第三人撤销之诉属于独立的变更(或形成)之诉

根据《民事诉讼法》第56条第3款的规定,第三人撤销之诉符合一个独立诉所需要的构成要件。但从诉的类型看,第三人撤销之诉与原告提起的本诉、被告提起的反诉还是有所区别的。诉的一般理论认为,以请求的内容和目的为标准,可以将诉分为确认之诉、给付之诉和形成(变更)之诉。第三人撤销之诉按其标准可以归入变更之诉中,但此变更之诉非彼变更之诉,有以下几个差异。首先,主体差异。通常意义上的变更之诉由原告或者被告提出,也可以由有独立请求权的第三人提出,属于引起第一审诉讼程序的开始和被动参加诉讼之人,无独立请求权的第三人则无法提出。而按照《民事诉讼法》第56条第3款的规定,提起第三人撤销之诉的主体既非引起诉讼开始者,也非被动参加诉讼之人,而是基于与案件有直接或者间接的利害关系提出独立请求引起诉讼程序再次启动之人。从主体范围上看,无独立请求权的第三人也可以提出,学界有人认为案外人都有权提出。其次,提出的诉讼请求的内容不同。原告提起的本诉,必须是发生纠纷并请求人民法院通过审理解决的民事法律关系,属于实体权利义务关系;被告提起的反诉,是与本诉有牵连关系的实体权利义务,这种牵连关系严格地讲是一种直接牵连关系,即基于本诉的民事法律关系而引起。但第三人撤销之诉的诉之内容,既涉及原、被告之间发生的民事纠纷,又涉及已生效裁判或者调解书正确与否。换言之,第三人撤销之诉主体的请求目的,不仅仅是重新确定已为生效法律文书确定的权利义务关系,而且还有对已生效法律文书中的错误予以纠正的请求,而后一请求关系到另一个诉讼理论问题——既判力问题,本诉和反诉是不牵涉该问题的。因此,用现有的诉之标的理论是不能诠释第三人撤销之诉中诉的内涵的。笔者认为,第三人撤销之诉的诉之标的是一个新的民事法律关系,其内容包含全部或者部分变更已生效法律文书中确定的新的民事法律关系及确定程序是否正义两个部分,其请求的内容既涉及实体法也涉及程序法。最后,从诉之理由来看,与本诉、反诉的理由也不尽相同。本诉与反诉的原被告虽然提出的理由可能各自为政,但有一点是相同的,即都是围绕争议的案件事实,不涉及程序是否违法的争议。而撤销之诉的第三人,是针对已生效裁判或者调解书的错误而提出请求,因此,必须围绕着裁判或者调解书是否有错误提供事实或者证据依据,或者围绕法律适用是否错误进行辩论。这种请求与理由是从结果到原因,而前者是从原因到结果。

二、第三人撤销之诉的程序选择

(一)司法实务现状及争议

根据现行《民事诉讼法》的规定,我国的审判程序包括普通审判程序和特别审理程序。普通审判程序又分为第一审普通审判程序(含第一审简易诉讼程序和小额诉讼程序)、第二审审判程序。另外还有一个救济程序——审判监督程序。第一审普通审判程序与第二审审判程序无论是程序的设置目的还是启动的原因、方式、审判组织的组成、审理的具体步骤、裁判效力、审理期限等均存在较大差异。而审判监督程序仅仅是对程序的启动主体、启动的事由、启动的结果作了规定,并没有对审理的具体步骤作出明确规范。①见《民事诉讼法》第207条的规定。可见,审判监督程序并不具有严格意义上的审理步骤,只是依照一审程序或者二审程序的审理步骤进行。至于特别程序则是专门针对非讼案件和选民资格案件、确认调解协议案件和实现担保物权案件设置的,目的是保障非民事权益争议案件和特殊类型案件能够及时快捷地处理。

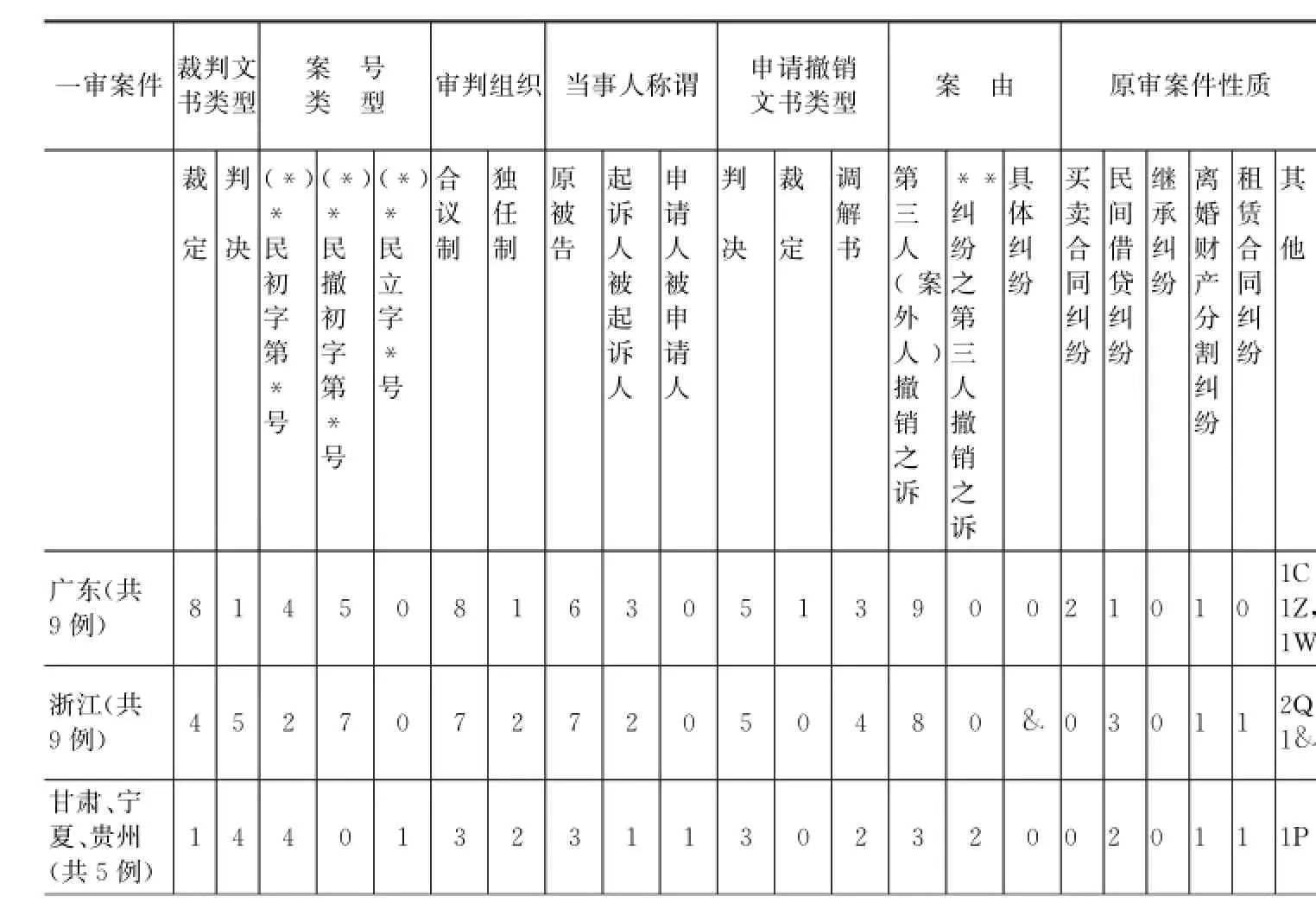

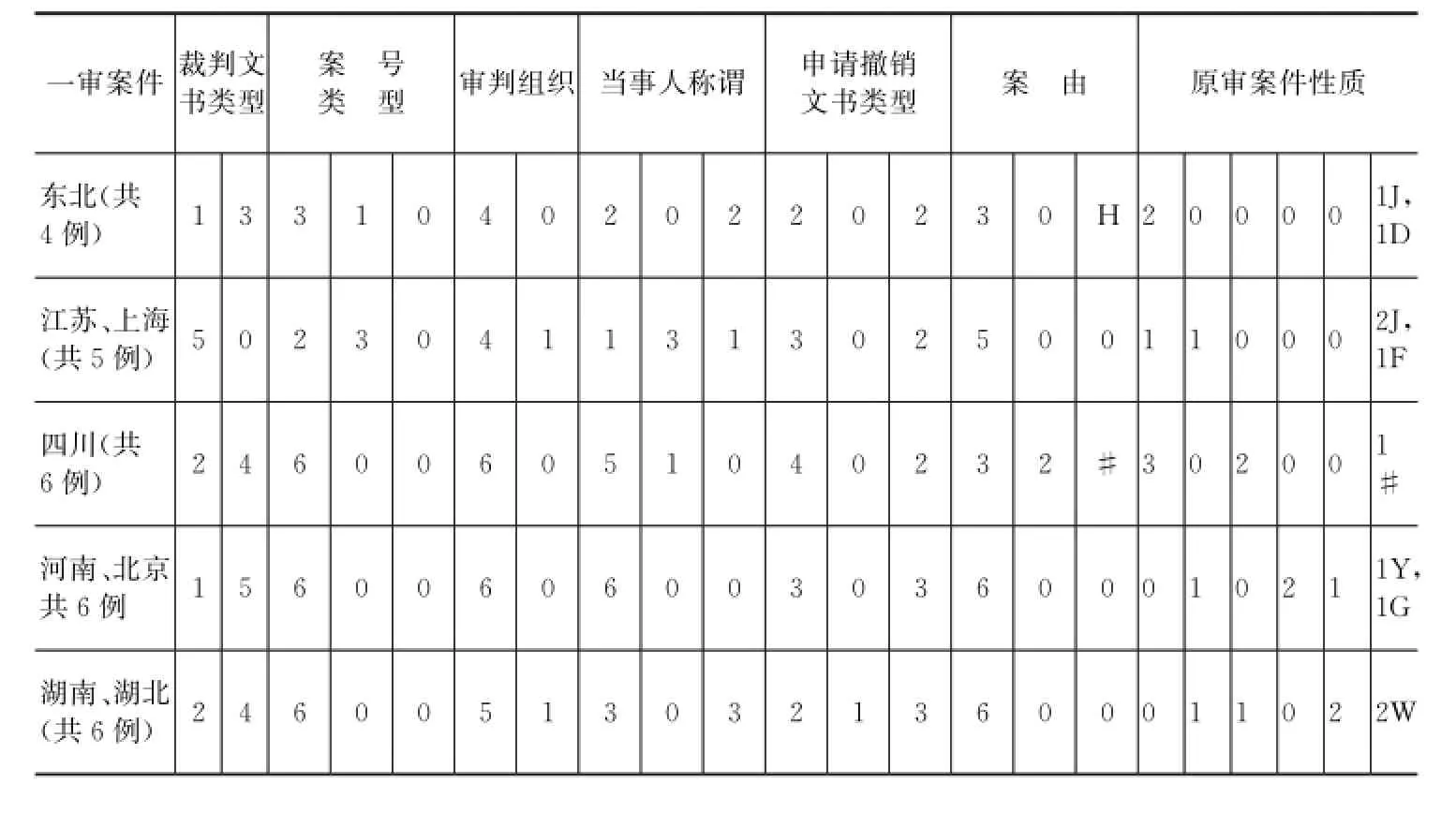

第三人撤销之诉案件按照何种程序审理更有利于纠纷的解决,学界和实务界观点并不统一。在最高人民法院司法解释出台之前。学界多数人认为,“第三人撤销之诉的审理程序,应当属于一般民事诉讼与再审程序相结合的特殊程序。在法律无明文规定,最高人民法院相应司法解释出台之前,可以参照当事人申请再审案件的有关程序性规定审理。但是否需要另行组成合议庭,应当进一步研究”①黄忠任:《新民诉法第三人撤销之诉的制度构成与适用》,载http://www. chinacourt.org/article/detail/2013/07/id/1022580.shtml,下载日期:2014年8月13日。。至于审理的范围,张卫平教授认为“第三人撤销之诉的审理范围应当仅限于第三人请求撤销的部分”②张卫平:《中国第三人撤销之诉的制度构成与适用》,载《中外法学》2013年第1期。。司法实践中各地法院做法不一:有的采用第一审普通程序审理;有的适用第一审简易程序审理;也有的采用第二审程序审理。为了对第三人撤销之诉的实践状态有比较清晰的了解,笔者从中国裁判文书网(49篇)和佛山法院网(1篇)收集了北京、上海、广州、浙江、甘肃、宁夏、东北、江苏、四川、河南、贵州、湖南、湖北等地关于第三人撤销之诉裁判文书共50篇进行了梳理并作了粗略的分析。(见表1), ,

表1

续表

从表1中我们可以看出:

1.第三人撤销之诉大多数都是针对已生效的一审判决和裁定提出(未收集二审裁判)。当事人申请撤销的原审文书类型包括判决书、裁定书、调解书三类。其中判决书27份,占文书总数的54%;裁定书2份,占文书总数的4%;调解书21份,占42%。

2.就案由而言,有三种类型。确定为“第三人撤销之诉”的,共43例,占总文书数的86%;“××纠纷之第三人撤销之诉”的共4例,占总文书数的8%;以具体的纠纷类型作为案由的有3例,占6%。

3.当事人的称谓表述不一致。有的称之为“原告与被告”“起诉人与被起诉人”;有的称之为“申请人与被申请人”或者“撤诉申请人与被申请人”。其中称为原告的有33份,占总裁判数的66%;称为“申请人或撤销申请人”的有7份,占14%;称为“起诉人”的有10份,占20%。

4.从请求的案件性质来看,多为合同纠纷等涉及财产性权益纠纷的案件。

5.从适用的审理程序来看,既有适用一审程序审理的,也有适用二审程序审理的(本处只有一审),其审判组织既有合议制,也有独任制。采合议制审理的有43份(其中包括作出不予受理与驳回起诉裁定),以独任制审理的有7份(包括最终作出不予受理的裁定)。

6.从审理结果看,既有判决结案的,也有裁定结案的。本部分共计50份裁判文书。裁定有24份,占全部裁判的48%;判决有26份,占全部裁判的52%;调解结案为0份。

(二)第三人撤销之诉的程序选择

第一审程序作为民事案件的初审程序,具有程序的系统性、广泛性和完整性特点,能够保障当事人的各项诉讼权利在诉讼程序中的实现和审级利益。但如果所有的第三人撤销之诉均采用第一审程序进行,一是无必要,二是不方便。因为第三人对生效裁判不服并不是针对裁判全部内容,也有许多是针对裁判部分内容提出。从申请的内容上讲,也不全部都是涉及实体权利义务争议,有些也是针对程序是否公正而提出,如恶意诉讼和虚假诉讼;某些生效裁判是由二审法院作出的,采用一审重新审理,会有许多不方便之处。如原审为基层法院,二审为中级法院,若采用一审程序,则实际上就使两个有牵连的案件产生不同的审级,无法对原审当事人显示公平。如果第三人申请撤销之诉针对的是第二审法院作出的终审裁判,由第二审法院审理本身并无不当,但依照我国现行《民事诉讼法》第168条和第169条的规定,第二审应当对上诉请求的有关事实和适用法律进行审查。第二审审理上诉案件,应当组成合议庭、开庭审理,且第二审人民法院审查的范围仅限于当事人上诉请求的有关事实和适用法律方面。如果经过阅卷、调查和询问当事人,对没有提出新的事实、证据或者理由,合议庭认为不需要开庭审理的,可以不开庭审理。假设当事人请求的范围仅涉及程序问题,如事实清楚、但适用法律错误,一般可以不开庭审理,采用径行裁判即可。2015年最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释(以下简称最高院关于适用《民事诉讼法》的解释)第333条对径行裁判作了规定:“第二审人民法院对下列上诉案件,依照《民事诉讼法》第169条的规定可以不开庭审理:(1)不服不予受理、管辖权异议和驳回起诉裁定的;(2)当事人提出的上诉请求明显不能成立的;(3)原判决、裁定认定事实清楚,但适用法律错误的;(4)原判决严重违反法定程序,需要发回重审的。”第三人撤销之诉案件如果适用二审程序审理,则意味着在开庭之前,必须有一个前置程序,即裁定暂停已生效裁判的执行,否则,有违“一事不再理原则”。同时,若无论生效裁判发生在哪个阶段都一律采用二审程序,也损害了第三人的审级利益。最高院关于适用《民事诉讼法》的解释第300条关于“对第三人撤销或者部分撤销发生法律效力的判决、裁定、调解书内容的请求,人民法院经审理,按下列情形分别处理:(一)……改变原判决、裁定、调解书内容的错误部分;(二)……撤销原判决、裁定、调解书内容的错误部分;(三)请求不成立的,驳回诉讼请求”的处理以及“对前款规定裁判不服的,当事人可以上诉”的规定,也说明了全部采用第二审程序审理之不妥。

有学者提出,基于第三人撤销之诉的特殊性,可以适用特别程序进行审理。我们认为,第三人撤销之诉不宜适用特别程序审理。特别程序的适用范围具有特定性,第三人撤销之诉虽然与本诉、反诉等存在差异,但仍然属于民事纠纷范畴,应该适用与其相应的普通审判程序,而不宜采用非讼程序审理,否则,有违立法的本意。

第三人撤销之诉与申请再审有许多相同点。首先,提出的对象相同,都是对已生效的裁判、调解书提起;其次,提出的理由都是因生效法律文书确有错误,且该“错误”都是法定的,而非申请人主观臆断的。只是“错误”的具体内容有所差异。第三人申请撤销的已生效裁判和调解书的错误是“因不能归责于本人的事由未参加诉讼,但有证据证明发生法律效力的判决、裁定、调解书的部分或者全部内容错误,损害其民事权益”。所谓“因不能归责于本人的事由未参加诉讼”,指没有被列为生效判决、裁定、调解书的当事人,且无过错或者无明显过错的情形。包括:“(1)不知道诉讼而未参加的;(2)申请参加未获准许的;(3)知道诉讼,但因客观原因无法参加的;(4)因其他不能归责于本人的事由未参加诉讼的”等四种情形①见2015年2月4日起实施的《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第295条。。至于“错误”是什么,最高人民法院未作具体解释,这说明应依照《民事诉讼法》的相关规定来判断。而申请再审的法定事由是生效裁判有《民事诉讼法》第200条规定的13项错误之一,其实质内容是一样的;最后,请求的目的相同,都是请求通过审判方式重新确定或者变更已生效法律文书中已确定的民事权利义务关系。由此可见,第三人撤销之诉与当事人申请再审在申请条件上有许多相同或者相似之处,这为我们选择第三人适用何种程序审理提供了客观条件。但第三人撤销之诉并不等同于当事人申请再审,两者具有明显的区别。

1.审判监督程序中申请主体为当事人,这实际上排除了案外人的申请再审权。换言之,如果将案外第三人申请撤销之诉理解为再审申请权,与立法意图似乎相悖。但《民事诉讼法》第227条规定,在“执行过程中,案外人对执行标的提出书面异议的,人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查,理由成立的,裁定中止对该标的的执行;理由不成立的,裁定驳回。案外人、当事人对裁定不服,认为原判决、裁定错误的,依照审判监督程序办理;与原判决、裁定无关的,可以自裁定送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼。”最高院关于适用《民事诉讼法》的解释第303条第2款规定:“案外人对人民法院驳回其执行异议裁定不服,认为原判决、裁定、调解书内容错误损害其合法权益的,应当根据民事诉讼法第二百二十七条规定申请再审,提起第三人撤销之诉的,人民法院不予受理”。这又似乎确定了案外人的申请再审权。如何理解这两条规定?笔者认为,其区别还是很明显的:第三人撤销之诉提出的阶段和理由与案外人异议之诉均有细微差别,并非完全一致。

2.按照《民事诉讼法》第203条、第204条的规定,当事人申请再审有一个审查程序和审查期限。如果允许第三人撤销之诉完全按照审判监督程序进行,则第三人撤销之诉就失去了立法的价值。因为只需要以司法解释的方式对当事人的范围进行扩张就可以解决案外第三人合法权益的保护问题。

3.如前所述,申请的理由是不完全相同的。申请再审是针对案件事实本身(即本诉)提出的重新审理请求;申请撤销是针对本诉的审理结果请求纠正错误,它不仅要求重新确定实体权利义务关系,而且终极目的是使原生效裁判或者调解书部分或者全部无效。换言之,前者涉及本诉当事人双方利益,后者不仅涉及本诉双方当事人的利益,而且更重要的是关乎第三者的合法权益,重新审理的目的就是要撤销错误的裁判或者违法调解书中对第三人不利的部分,维护第三方的合法利益。

4.立法目的不完全相同。设立审判监督程序的目的是纠正已生效法律文书的错误,实现法院体系内部的审判监督和检察机关对法院的法律监督职责。立法本意是阻止已生效错误裁判的继续生效,维护法律的尊严。而第三人撤销之诉的立法目的是当事人对法院审判权是否正确实施的监督,更多地体现出对诉讼主体的程序参与权的保护。

三、立法建议

我们认为,鉴于第三人撤销之诉与当事人申请再审有许多共同之处,因而,第三人撤销之诉适用的审理程序应该具有再审的功能,但其与审判监督程序又不完全相同。因此,可设立与第三人撤销之诉相适宜的审理程序。

(一)立法思路

立法体例上,可以在《民事诉讼法》第十六章“审判监督程序”中,增加“第三人撤销之诉审理程序”作为专门一节,并明文规定参照审判监督程序的审理原则即“原裁判为一审的按照一审程序进行;原裁判为二审的,按照二审程序进行”。

可否在特别程序中增加一节作为“第三人撤销之诉审理程序”?我们认为不妥。程序如何设置虽然是立法者的意思表达,但立法者设置程序不应该违背一个基本原理,即程序的正当性与相应性。美国布莱克法律词典(Black’sLaw Dictionary)对正当法律程序(dueprocessoflaw)的解释是:“任何其权益受到判决影响的当事人,都享有被告知和陈述自己意见并获得听审的权利。”我国学者认为,程序的正当性指在民事诉讼中通过具有某种价值倾向的程序设计,使诉争事实借助于该程序的环环相扣的展开,得出一个正确的诉讼结果,是民事诉讼程序价值的具体体现。“正当性”即人们通过行使程序赋予的权利而产生的结果,人们作为正当的东西而加以接受时,这种权利的行使及其结果可以称之为具有“正当性”。缺乏正当性或失去了正当性的权利或权利行使的制度不可能长久维持。……民事诉讼程序的正当性的价值追求应以“均衡”为原则,在兼容并蓄的基础上实现自由与秩序,公正与效率的协调一致,在平衡发展的同时使整个民事诉讼程序具有适当的弹性范围……使自由与秩序、公正与效率真正地相互依存,相互发展,共同融入“正当性”这一民事诉讼程序的价值观之中。①马飞:《民事诉讼程序正当性的理论内涵》,http://wenku.baidu.com/link?url= oXLn3Kxco028LpMR6zjr/hcmDPLzdkHYONZg/dCK7JauDhVLHZE0Hs0Au3SrRiaMQM5QMg9 BVr6LxVhkjcbMijBBfG1B0f_kmsWsx_hK71q,下载日期:2014年8月21日。程序的相应性实际上指程序的经济性,即程序的繁简与案件的性质、复杂程度相适应。它要求立法者在设计程序时既要考虑到该程序适用的案件性质和范围,又要考虑到程序的基本价值功能之间的平衡,否则,就不利于纠纷的及时解决,不利于提高法院的办案速度和质量,不利于诉讼经济原则的落实。例如:对纠纷的初次审理应采用第一审程序,而再次审理还采用第一审就不适宜,毕竟审理的目的、任务均不相同。

(二)特别规定

鉴于申请撤销之诉与当事人申请再审之间的差异,我们在具体步骤的设计上也应该有所区别。

1.无论是按照一审还是二审程序审理,都必须另组合议庭,而不能由审判员独任审理。虽然有学者建议,可以参照法国类似规定不需要另组合议庭。但我们认为,此观点欠妥。因为,虽然第三人提起的是一个新诉,但它毕竟与本诉有牵连关系,且带有纠错的性质,案件相对来说比较复杂,不属于简单民事案件。我国《民事诉讼法》第40条第2款、第3款和第207条第2款也规定,无论是发回重审的案件还是再审的案件都要另组合议庭,而且“发回重审的案件,原审人民法院应当按照第一审程序另行组成合议庭。”“审理再审案件,原来是第一审的,按照第一审程序另行组成合议庭;原来是第二审的或者是上级人民法院提审的,按照第二审程序另行组成合议庭。”所以,带有纠错性质的撤销之诉也不宜由审判员独立审理。最高院关于适用《民事诉讼法》的解释第294条关于“人民法院对第三人撤销之诉案件,应当组成合议庭开庭审理”的规定,为司法实践提供了法律依据。

对裁定不服申请撤销之诉,除法律另有规定的外,也应该组成合议庭开庭审理。因为裁定仅仅是表现形式的不同,当事人请求的目的和要求与判决是相同的。

2.统一第三人撤销之诉主体称谓——根据最高人民法院《关于适用<民事诉讼法>的解释》第298条规定:“第三人提起撤销之诉,人民法院应当将该第三人列为原告,生效判决、裁定、调解书的当事人列为被告,但生效判决、裁定、调解书中没有承担责任的无独立请求权的第三人列为第三人。”笔者认为,作为一个“新诉”,将申请撤销之诉的第三人列为“原告”并无不妥。但将“生效判决、裁定、调解书的当事人都列为被告”,这是否妥当则值得商榷。毕竟,本诉中的原告与被告参与诉讼的目的与利益是不一样的(虚假或者恶意诉讼除外),法院裁判的内容也并非原被告双方同时获利。所以,笔者认为,可以借鉴第二审程序中对被上诉人的确定原则确定撤销之诉的被告,即申请撤销的已生效裁判的内容涉及谁,谁就是被告。未涉及的当事人(含生效判决、裁定、调解书中没有承担责任的无独立请求权的第三人)在撤销之诉中,列为第三人。

3.明确规定审理的范围。建议以撤销申请人(即第三人撤销之诉的原告)诉讼请求的范围为限,没有提出请求的不予审查,但已生效的判决、裁定、调解书违反法律禁止性规定、侵害社会公共利益的除外。最高院关于适用《民事诉讼法》的解释第297条明确规定了四类案件不能申请撤销之诉,否者,人民法院不予受理。因此,法院在审理时若发现属于“适用特别程序、督促程序、公示催告程序、破产程序等非讼程序处理的案件”;或者属于“婚姻无效、撤销或者解除婚姻关系等判决、裁定、调解书中涉及身份关系的内容”;或者属于“民事诉讼法第五十四条规定的未参加登记的权利人对代表人诉讼案件的生效裁判”;或者属于“民事诉讼法第五十五条规定的损害社会公共利益行为的受害人对公益诉讼案件的生效裁判”时,应当裁定不予受理。

4.明确撤销裁判的效力

借鉴最高院关于适用《民事诉讼法》的解释第300条的规定,撤销裁判的效力可作如下规定:

(1)判决驳回诉讼请求。经人民法院审理,诉讼请求不成立的,应作出驳回诉讼请求的判决,原审裁判继续有效。原告不服的,依法享有上诉权。

(2)改判与撤销原裁判。人民法院经审理,请求成立且确认其民事权利的主张全部或部分成立的,改变原判决、裁定、调解书内容的错误部分。如果是按照第一审程序进行的,原告、被告和第三人都享有上诉权;如果是按照第二审程序开庭审理的,其判决立即生效。当事人或者被判处承担民事责任的第三人不服的,可以申请再审或者请求人民检察院提起抗诉。另外,请求成立,但确认其全部或部分民事权利的主张不成立,或者未提出确认其民事权利请求的,撤销原判决、裁定、调解书内容的错误部分。

(3)若双方在审理期间达成调解协议,法院经审查,确认调解协议不违反自愿和合法原则的,可制作调解书,经双方签收后具有生效判决同等效力,原裁判相关部分失效。

对调解书提起的撤销之诉的审理依照上述规定进行。

5.明确原审裁判、调解书的效力

笔者主张借鉴法国和我国台湾地区的做法,分以下几种情况规定:

(1)如果法院经审理改变或撤销了原判决、裁定、调解书对第三人不利的部分,原审裁判中对第三人不利部分在第三人与原诉当事人之间就失去效力,未被撤销或者变更部分在原当事人之间依然有效。

(2)如果第三人不利部分与原判决所确定的利益关系不可分,法院应当撤销整个判决,作出新判决,原判决无效,其所确定的实体权利方无权向原义务方主张权利。

(3)如果原生效裁判或者调解书与新调解书相冲突,冲突部分视为撤销。

6.明确规定撤销之诉审理程序与再审程序的衔接

最高院关于适用《民事诉讼法》的解释第301条和第302条规定了撤销之诉审理程序与再审程序的衔接,笔者认为若经实践检验切实可行,应当在《民事诉讼法》中明确规定。

第一,第三人撤销之诉案件审理期间,人民法院对生效判决、裁定、调解书裁定再审的,受理第三人撤销之诉的人民法院应当裁定将第三人的诉讼请求并入再审程序中。但有证据证明原审当事人之间恶意串通损害第三人合法权益的,人民法院应当先行审理第三人撤销之诉案件,裁定中止再审诉讼。

第二,第三人诉讼请求并入再审程序审理的,按照下列情形分别处理:(1)按照第一审程序审理的,人民法院应当对第三人的诉讼请求一并审理,所作的判决可以上诉;(2)按照第二审程序审理的,人民法院可以调解,调解达不成协议的,应当裁定撤销原判决、裁定、调解书,发回一审法院重审,重审时应当列明第三人。

7.明确规定对当事人违法行为的处罚

由于第三人撤销之诉属于非常救济途径,必须严格依法进行。权利不加限制就可能会被滥用。只有将权利放在一定的框架内才能保证其正确行使。当然,滥用权利的情节与惩罚程度应该相适应。具体设想如下:

(1)如果经审理查明原审当事人之间恶意串通,企图通过诉讼、调解等方式侵害他人合法权益的,人民法院应当依照《民事诉讼法》第112条的规定,驳回其请求,并根据情节轻重予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

(2)如果经过审理,查明申请人故意提供虚假证据,企图阻碍生效裁判或者调解书正常执行的,可以依据《民事诉讼法》第111条第1款的规定予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

(3)如果经过审理,查明审判人员在审理该案时有贪污受贿,徇私舞弊,枉法裁判行为的,可根据情节轻重依照相关法律、法规处理。

结 语

诉讼程序的公正性体现在程序各个环节的设计当中,并在司法实践中逐步完善。科学、完整的诉讼程序为民事纠纷的公正处理提供了客观基础和法律保障。第三人撤销之诉审理程序的选择,不仅是诉讼程序多元化的要求,也是当事人能够充分地发表自己意见以期获得最大利益所必需的。

*作者系西北政法大学副教授,硕士生导师。