常见量刑情节调节幅度实证研究

2015-07-25刘浪

刘 浪

司法实务

常见量刑情节调节幅度实证研究

刘 浪*

本文系最高人民检察院检察理论研究所2014年度自筹经费“量刑规范化研究”的阶段性成果。

引 言

最高人民法院2013年12月25日颁布的《量刑指导意见》及各省、自治区、直辖市随后制定的《实施细则》对于调节基准刑的常见量刑情节规定的调节比例幅度较大。而同样的量刑情节调节比例的不同必然导致最后对基准刑调节结果存在差异,从而影响最终的量刑。这虽然赋予了法官较大的自由裁量空间,但却存在着恣意裁量的可能。如何确定一个合理的调节比例,实现量刑的规范化,成为司法量刑裁判中需要解决的重要问题。

“同样情形同样对待”“不同情形不同对待”是量刑公正的基本要求。虽然有的法院采取量刑软件对以往判决的调节比例进行统计,并计算出了一个平均值,由法官参考平均值确定个案中的具体调节比例。但是个案千差万别,完全有必要对何种情形下应确定具体多少的调节比例进行研究。基于此考虑,同时也为了实现量刑的精细化和进一步的规范化,本文好对常见量刑情节中的具体比例进行实证研究①由于《量刑指导意见》几乎规定了所有常见量刑情节,但事实上有些量刑情节并不常见,例如中止犯等。因此,本文并未将实践中较为少见的“常见量刑情节”纳入研究的对象。,为实务中合理确定具体的调节比例提供参考。

由于全国量刑裁判的样本过于庞大,要对之进行全盘研究几乎是不可能的,而且对于量刑情节具体幅度的确定也并未载明在公开的裁判文书上。因此,本文以最高人民法院量刑规范化改革项目组所选编的指导案例①熊选国主编:《<人民法院量刑指导意见>与“两高三部”<关于规范量刑程序若干问题的意见>理解与适用》,法律出版社2010年版;黄尔梅主编:《量刑规范化案例指导》,法律出版社2012年版。这两本书中共收录了63个案例。作为实证研究的样本。这些案例均是司法实践中的真实案例,并经过最高人民法院量刑规范化改革项目组精心挑选,反映了各省、自治区、直辖市对于不同个案中量刑情节调节比例的看法,因而具有较高的参考、研究价值。②对于具体案例的来源,如无特殊情况下文将不再一一注明出处。

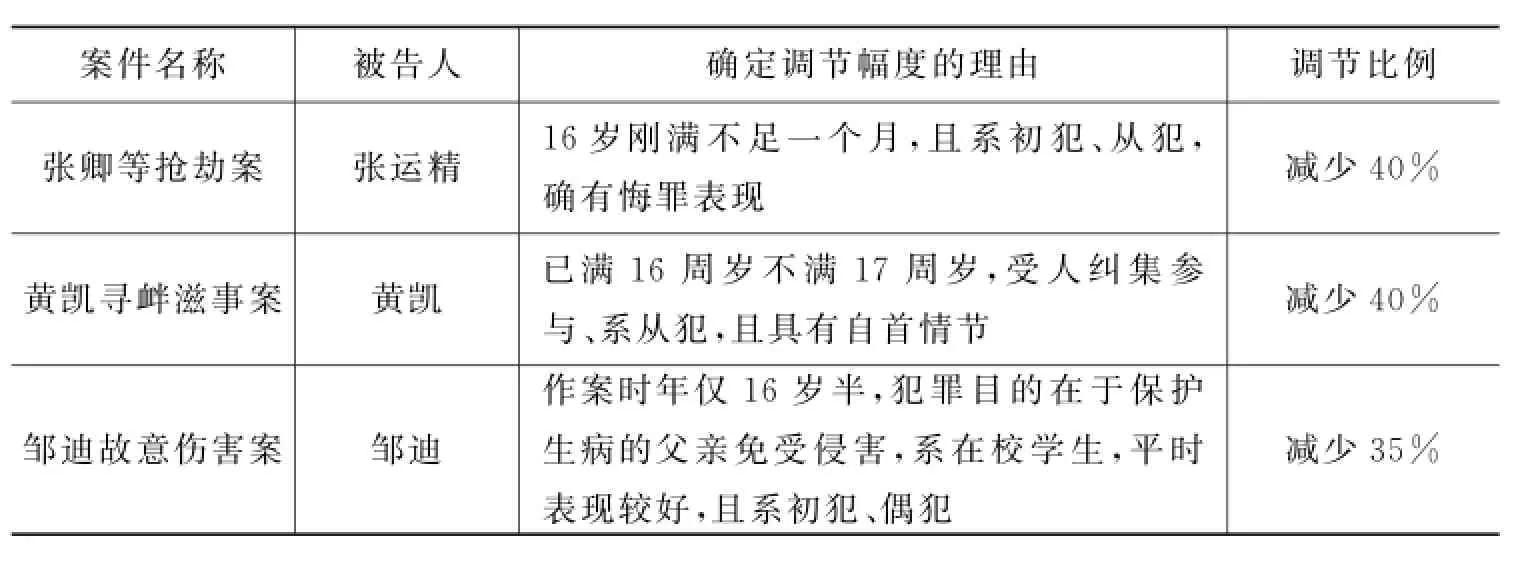

一、未成年犯情节调节比例的确定

实践中最常见的已满16周岁未满18周岁的人犯罪,一般选择《量刑指导意见》所规定的10%~50%幅度的中间值30%作为具体减少基准刑的比例。③涂某某抢夺案,参见熊选国主编:《<人民法院量刑指导意见>与“两高三部”<关于规范量刑程序若干问题的意见>理解与适用》,法律出版社2010年版,第319页;马英强贩卖毒品案、邝俭恒交通肇事案、许林东等盗窃案,参见黄尔梅主编:《量刑规范化案例指导》,法律出版社2012年版,第29~32、155~162、195~204页。当然也有考虑到未成年人系初犯、偶犯,以及其犯罪动机、平常表现等人身危险性因素而选择更高的从轻、减轻幅度的情况。但对于曾经故意犯罪,已满16周岁未满18周岁的未成年人,没有特殊理由,一律适用最高50%的从宽幅度,显然并不恰当。④周行等抢劫案,见黄尔梅主编:《量刑规范化案例指导》,法律出版社2012年版,第184~194页。该案系《刑法修正案(八)》生效之前已审结案件,周行、胡露二人均被认定为累犯,均增加基准刑的30%,因此而获得了一定的平衡。具体个案中确定高于中间值30%调节幅度情况如表1:

从表1所列三个被告人的调节比例情况来看,属于初犯、偶犯的未成年被告人的人身危险性较低。具有其他自首、从犯等量刑情节又说明被告人参与犯罪的主动性较差,涉入犯罪不深,如若犯罪动机又有可宽宥之处,则说明其人身危险性低,改造难度小,可塑性强,因此,其减少的基准刑幅度高于30%的中间值。

表1

对于已满14周岁未满16周岁的未成年人犯罪,由于被告人的心智不成熟,更容易不慎涉罪,从挽救、教育未成年人刑事司法政策的角度出发,司法实践中确定的从宽幅度更大。例如李建钊等抢劫案中,谢壮犯罪时已满十四周岁未满十五周岁,减少基准刑的60%;王金波、李建钊、曾禹犯罪时已满十五周岁未满十六周岁,减少基准刑的50%。

二、未遂犯情节调节比例的确定

司法实践中主要从是否实行终了、是否造成损害后果等情况来区分确定具体的调节幅度。具体个案中确定调节幅度的情况如表2:

表2

从表2所列被告人的调节比例情况来看,造成损害后果的未遂犯,因其对法益的威胁更大、造成实害的后果更大,更接近于既遂,因此减少基准刑的幅度较小(为20%、30%)。对于既未实施终了,又未造成损害后果的未遂犯,因对法益的威胁更小,又未造成实害后果,因此,减少基准刑的幅度较大(为40%、50%)。

对于部分犯罪既遂、部分犯罪未遂的未遂部分调节比例的确定,司法实践中有不同的做法。有的对既遂和未遂整体确定一个较低的调节比例①杨小红盗窃案,参见黄尔梅主编:《量刑规范化案例指导》,法律出版社2012年版,第121~123页。。有的则将既遂部分确定为量刑的基准,对未遂部分单独确定调节比例,计算未遂部分增加的刑罚量,然后将两部分的刑罚量相加,确定基准刑①平某某等抢劫案,参见熊选国主编:《<人民法院量刑指导意见>与“两高三部”<关于规范量刑程序若干问题的意见>理解与适用》,法律出版社2010年版,第279~283页。。本文倾向于后一种做法。显然前一种做法需要衡量既遂、未遂部分的不同比重,还需要考虑总体的比例,不能使未遂部分未得到评价,要进行总体的换算和平衡,确定基准刑的过程烦琐、复杂。相反,后一种做法更加清晰明,而且对未遂部分以未遂情节确定未遂部分事实的调节比例,能够准确地确定未遂情节的影响力。

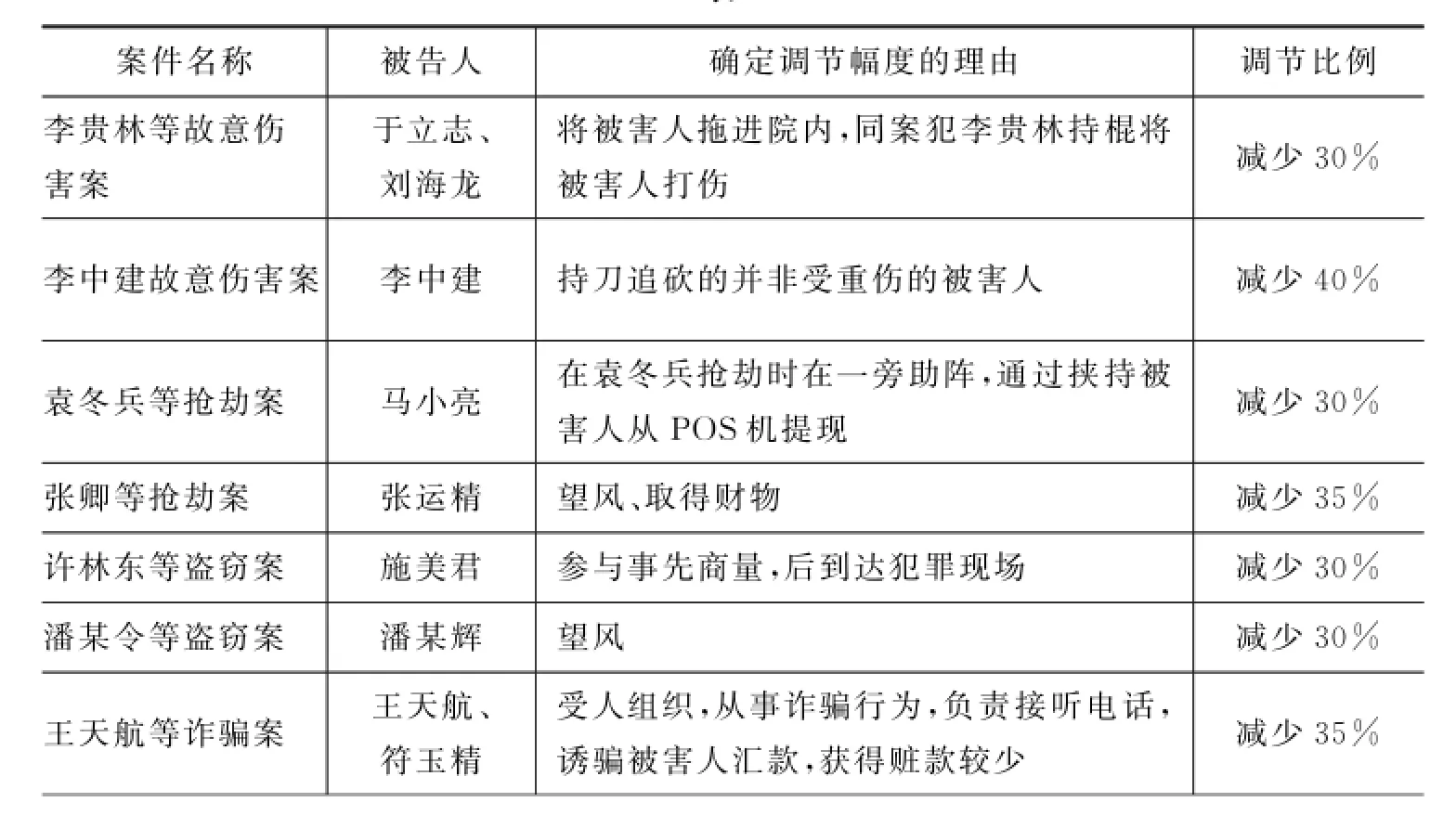

三、从犯情节调节比例的确定

从司法实践中的情况来看,从犯既未实施特定犯罪中核心犯罪构成客观行为,又非组织者、主谋或纠集者。在故意伤害罪中,一般为未直接实施伤害行为的被告人;在抢劫案中,则未直接实施暴力、威胁等行为,仅负责取财;在盗窃案中,一般为未具体实行盗窃犯罪行为的被告人;在敲诈勒索案中,从犯一般未具体实施敲诈行为;在寻衅滋事案中,从犯一般系受人纠集或指使,或者未实行寻衅滋事犯罪行为。司法实践中一般根据行为人参与犯罪的行为、介入犯罪的程度,对犯罪危害后果的作用力大小等方面来确定不同的调节幅度。具体个案确定调节幅度的情况见表3:

表3

续表

从表3所列情况来看,从犯减少基准刑的比例幅度范围为30%~50%,其中,又以减少基准刑的30%居多,35%次之,40%又次之,50%的仅有一例。从犯参与犯罪的情况主要有:参与共谋、受人纠集、实施非实行行为的帮助犯等,主要根据行为人参与犯罪的具体行为及其对犯罪的作用力来确定相应的调节比例,通常情况下,以减少基准刑的30%为宜。

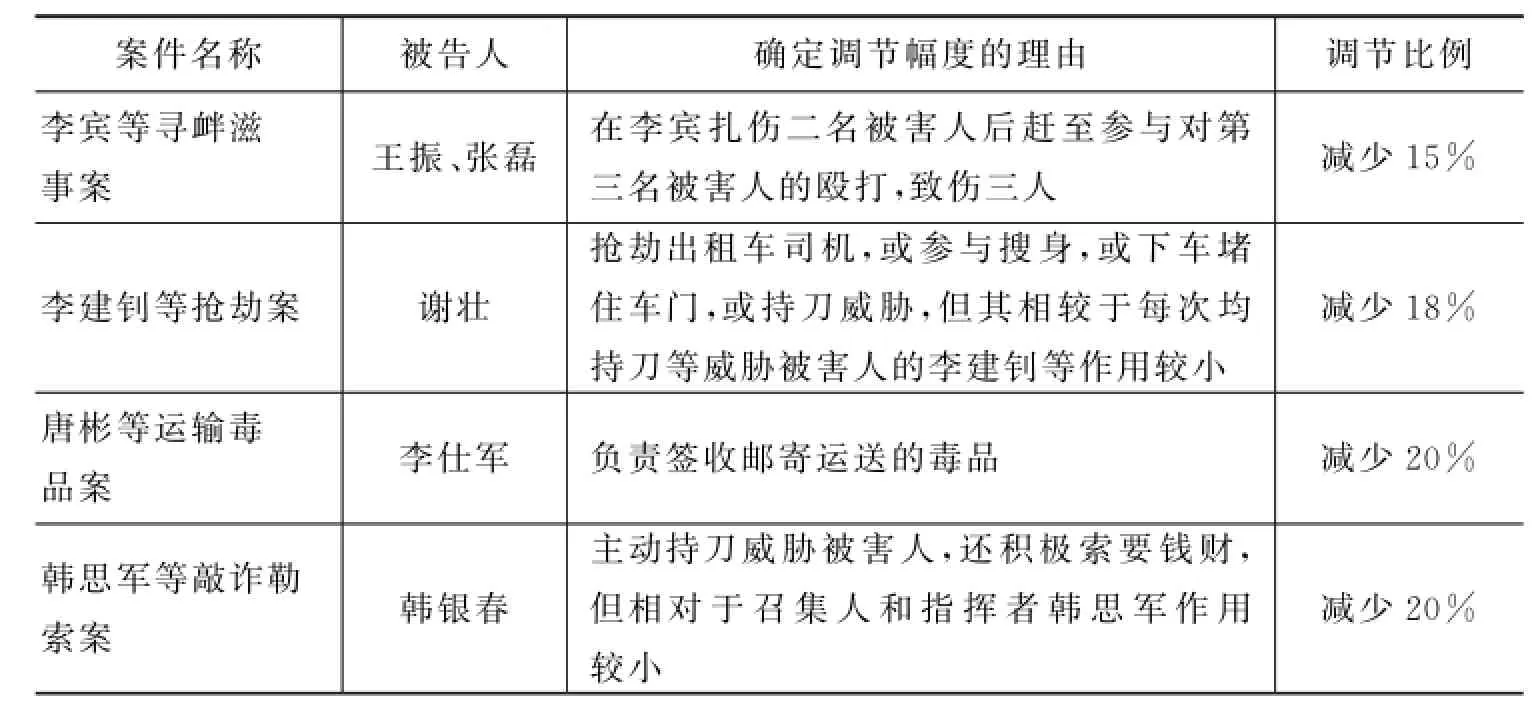

四、在共同犯罪中作用相对较小情节调节比例的确定

虽然《量刑指导意见》未规定本情节,但在司法实践中,共同犯罪被告人在犯罪中的地位相对较低,作用相对较小,但不足以区分主从犯的情形较为常见。而根据罪责刑相适应的原则,显然应在量刑上有所体现。具体个案确定调节幅度的情况见表4:

表4

续表

从表4所列各被告人的调节比例情况来看,在共同犯罪中,所起作用相对较小的主犯,减少基准刑的幅度在20%以下,也可以与从犯20%的调节比例下限相衔接。因行为人已经具体参与了实行行为,故难以被认定为从犯。具体的调节比例主要根据被告人参与实行行为的范围和深浅确定。

五、自首情节调节比例的确定

犯罪分子投案的时间和时机的不同,决定了其自首行为对于司法机关侦破案件作用的大小及其人身危险性的不同。犯罪事实或犯罪嫌疑人是否被司法机关发觉、案发后多少时间投案,是司法实践中确定不同的调节幅度的重要权衡因素。具体个案调节幅度情况见表5:

表5

续表

可见,犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被发觉时主动投案的,对于侦破案件的作用较大,因此减少基准刑的幅度也较大(为30%~40%)。对于犯罪事实或者犯罪嫌疑人已被司法机关发觉的,而主动投案的,减少基准刑的幅度在20%以下,绝大多数为20%,少数案发后时间较长才投案的,减少基准刑的10%。

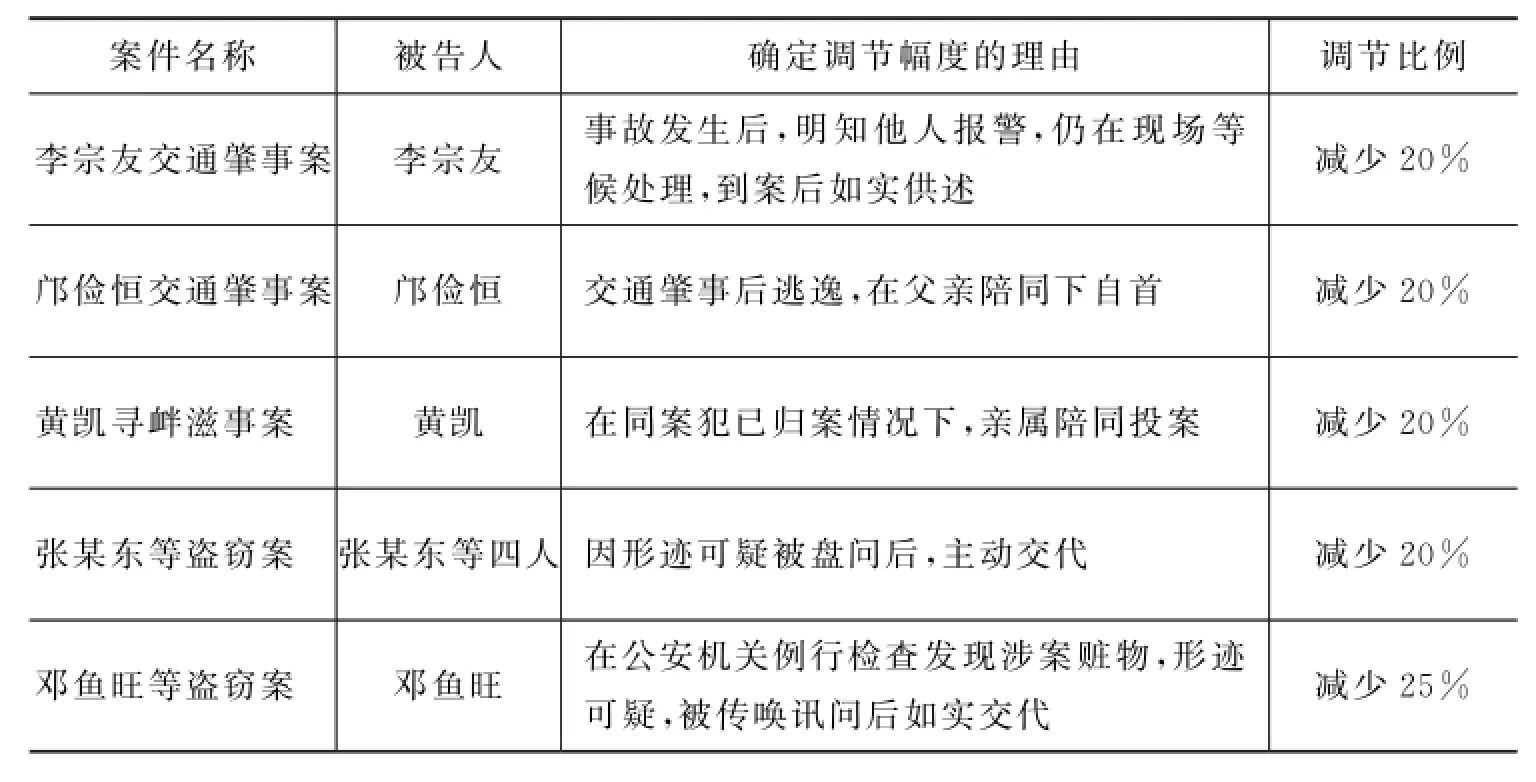

在司法实践中,被告人系被采取强制措施期间交代司法机关未掌握的不同罪行,还是明知他人报案而在现场等候,又或是经亲友规劝、送去投案,还是因形迹可疑被盘问教育后主动交代等不同的投案方式,也是确定自首情节从宽幅度的重要考虑因素。具体个案调节幅度情况见表6:

表6

续表

从表6所列各被告人的调节比例情况来看,被采取强制措施期间交代未被司法机关掌握的罪行的,减少基准刑的幅度为20%、25%;明知他人报警而在现场等候的,减少基准刑的幅度为15%、20%;在亲友陪同下自首,或因形迹可疑被盘问、传讯后交代的,减少基准刑幅度均为20%。

六、坦白情节调节比例的确定

《刑法修正案(八)》生效之前,坦白情节均被归入当庭自愿认罪情节,调节的幅度在10%以下。在《刑法修正案(八)》生效之后,坦白情节成为法定的从宽情节,其从宽的幅度也可相应提高。具体个案调节幅度情况见表7:

表7

从表7所列各被告人的调节比例情况来看,坦白情节减少基准刑的幅度在10%~20%之间。其下限刚好与当庭自愿认罪情节的调节上限10%相衔接。坦白司法机关已经掌握的罪行的,减少基准刑的幅度较小;坦白司法机关尚未掌握的罪行的,尤其是同种较重罪行的,减少基准刑的幅度较大。

七、当庭自愿认罪情节调节比例的确定

从案例来看,41个案例中,具有当庭自愿认罪情节的被告人有62名,其中45人减少基准刑10%,17人减少基准刑5%。这其中的绝大多数在《刑法修正案(八)》生效之前都属于坦白情节。坦白情节明确规定为法定从宽情节之后,当庭自愿认罪情节调节比例为5%较合适,以与坦白情节相区分。

八、立功情节调节比例的确定

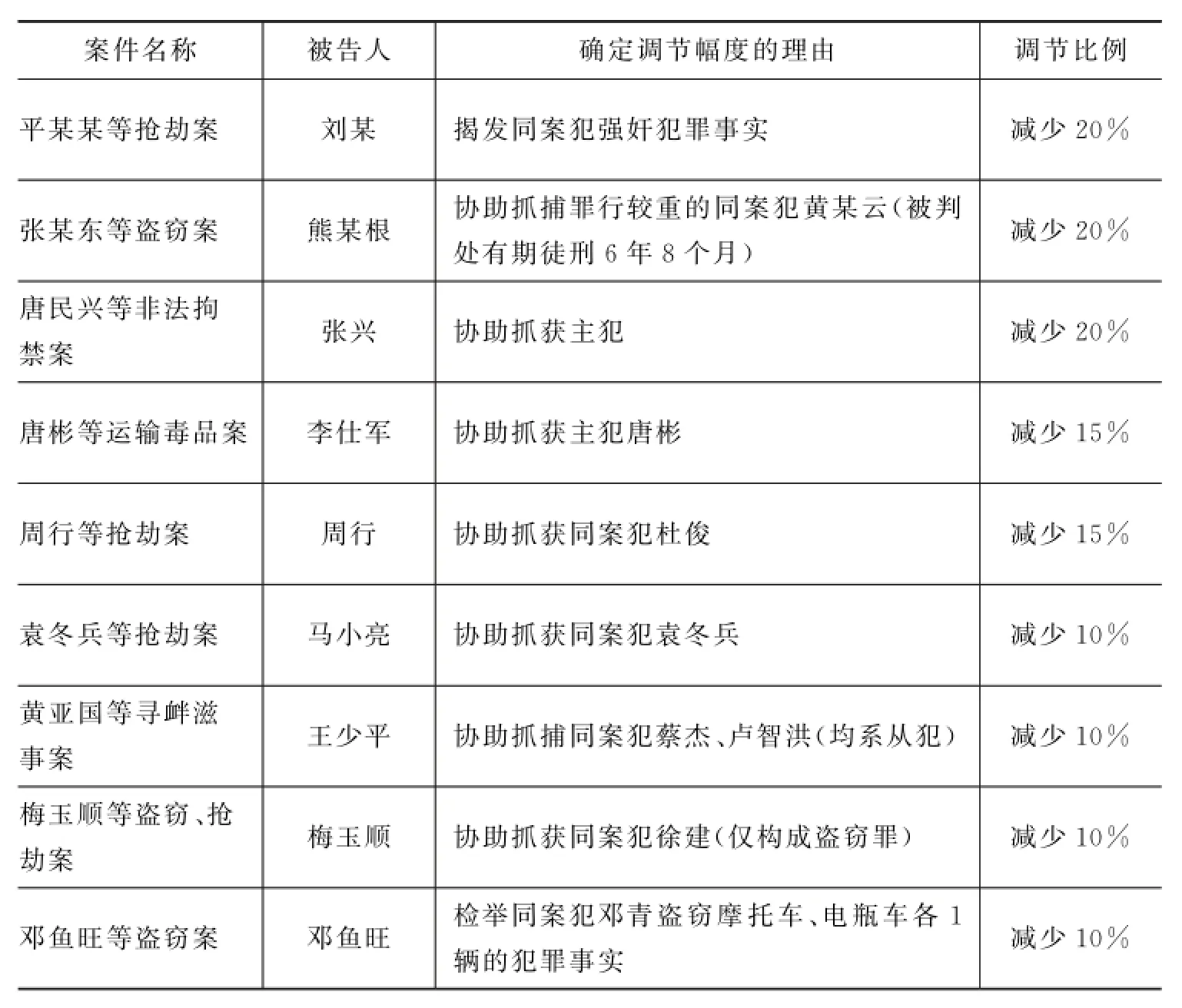

确定立功情节从宽幅度中最重要的考量因素是立功的大小。从司法实践来看,罪行较轻的案犯揭发或者协助司法机关抓捕罪行较重案犯或者他人较重罪行的,其立功较大,从宽的幅度也较大。而对于被告人仅揭发其他案犯较轻的罪行或者协助抓捕罪行较轻案犯的,其立功较小,从宽的幅度较小。具体个案调节幅度情况见表8:

表8

从表8所列各被告人的调节比例情况来看,从犯或者罪行较轻的案犯检举揭发同案犯较重罪行或者协助公安机关抓捕罪行较重的主犯的,其减少基准刑的幅度较大(为15%、20%),一般为《量刑指导意见》所规定的一般立功20%的上限;而其他检举揭发同案犯罪行较小的,或者是协助抓捕的同案犯罪行较轻的,减少的基准刑幅度较小(为15%、10%),一般为10%。

九、退赃、退赔情节调节比例的确定

对于非暴力型侵财犯罪,被告人的退赃、退赔,对于恢复被损害的社会关系,降低社会危害性的作用较大。司法实践中,一般给予较大幅度的从宽处罚。对于抢劫等暴力型犯罪或者寻衅滋事、走私、贩卖、运输、制造毒品犯罪等严重危害社会治安的犯罪,其侵犯的往往是双重客体或者社会秩序,予以从严掌握。具体个案调节幅度情况见表9:

表9

从表9所列各被告人的调节比例情况来看,非暴力型侵财犯罪全额退赃或者大部分退赃的,由于已经在很大程度上弥补被害人损失,减少基准刑的幅度较大(为15%、20%、30%)。对于抢劫犯罪和毒品犯罪,减少的基准刑幅度较小(为5%、10%),而且抢劫犯罪只有全额退赔或者追缴全部赃款、赃物才可予以较大的从宽幅度,数额过小的,不予考虑。

此外,犯罪分子退赃、退赔的数额和比例以及主动程度也是影响决定从宽量刑幅度的重要考量因素。具体个案调节幅度情况见表10:

表10

从表10所列各被告人的调节比例情况来看,部分退赃的或者即使全额退赃但总额较小的,减少基准刑的幅度也较低,大多为10%或5%。其中,积极配合公安机关追缴赃物的,减少基准刑幅度相对而言较高。

十、赔偿被害人经济损失、取得被害人谅解情节调节比例的确定

对于积极赔偿被害人损失的,实践中主要考虑赔偿、弥补被害人损失的程度,确定对被告人具体从宽的幅度。全额赔偿和部分赔偿、赔偿数额较小的,在确定从宽的幅度时均有所区别。具体个案调节幅度情况见表11:

表11

从表11所列情况来看,赔偿被害人损失之后,取得被害人谅解的,因被害人谅解的原因往往在于赔偿损失,所以不宜因此对二情节均确定较大的调节幅度。其中全额赔偿被害人损失或者赔偿损失数额较大的,减少基准刑的幅度较大,一般为20%。而赔偿的数额或者占被害人全部损失的比例较小的,减少基准刑的幅度较小(为2%、5%)。

对于没有赔偿被害人损失,单单取得被害人谅解的,在司法实践中,确定的从宽幅度较低,同时还考虑被告人犯罪的性质,被害人谅解的原因,是否被告人行为直接造成伤害等因素,决定从宽的幅度。具体个案调节幅度情况见表12:

表12

从表12所列各被告人的调节比例情况来看,如果对于被告人的犯罪,被害人存在一定的过错或者事出有因,双方存在某种关系,被害人因此谅解的,减少基准刑的幅度较大。被害人确实是属于“真诚”谅解,有效化解社会矛盾的,对于被告人予以较大幅度的从宽。

十一、累犯情节调节比例的确定

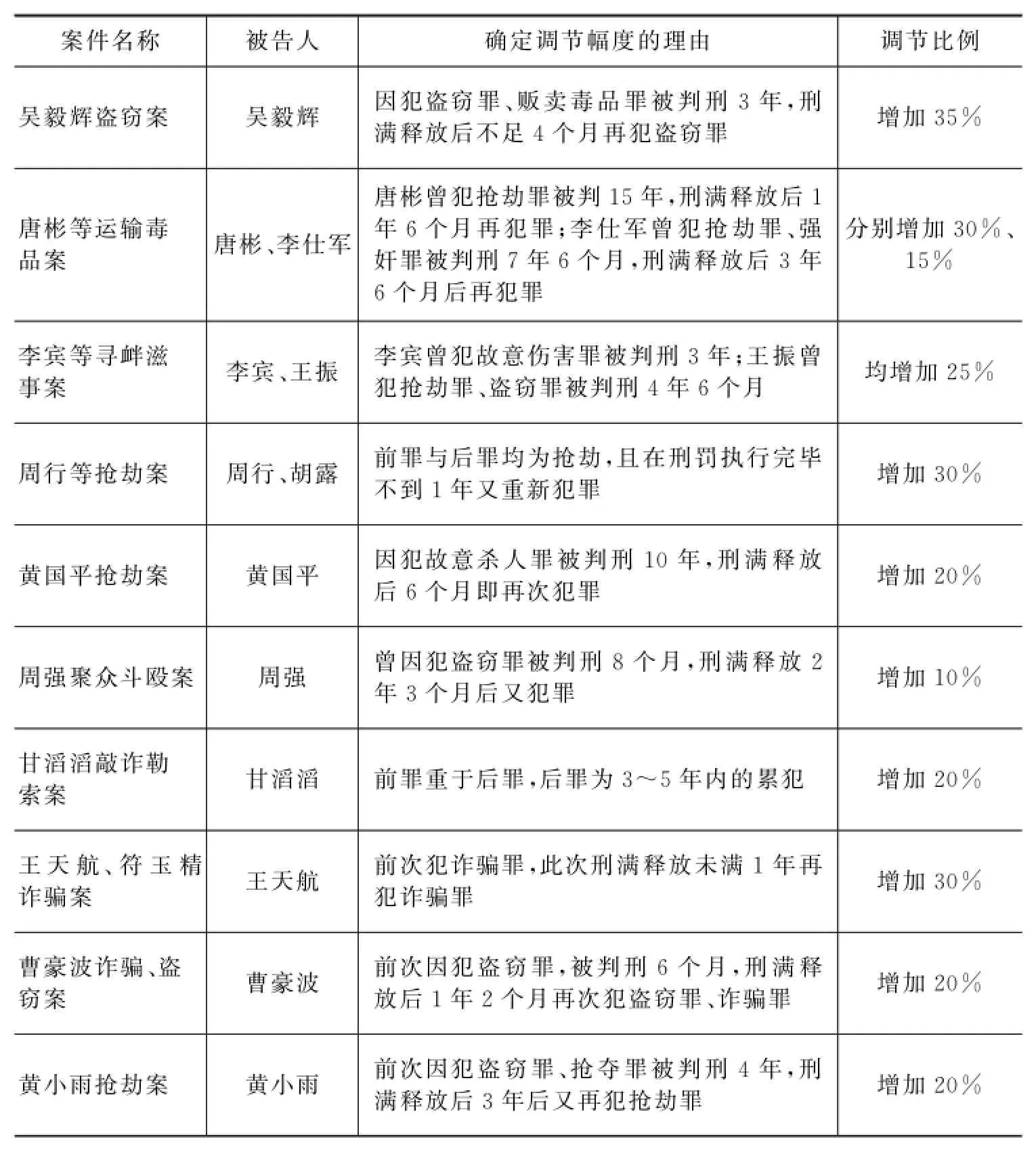

司法实践中,对于累犯前后罪的罪行性质越重,尤其是特殊累犯、毒品犯罪再犯,表明其人身危险性更大,确定较高的从重幅度。累犯前后罪间隔的时间越短,也同样表明其人身危险性更大,确定较高的从重幅度。累犯前后罪的罪行越重,则表明其要么因前罪被关押、改造的时间越长,要么就是经改造后不思悔改,再次犯重罪,其人身危险性也更大,则确定较高的从重幅度。如果前后罪的罪行均较轻,前后罪间隔的时间越长,则说明其犯罪行为的危害性和人身危险性均较弱,确定较低的从重幅度。累犯前后罪的罪行性质相同或者越接近也说明其再犯罪的可能性大,人身危险性较大,从严确定增加基准刑的幅度。具体个案调节幅度情况见表13:

表13

从表13所列各被告人的调节比例情况来看,刑满释放后3至5年期间再犯罪,构成累犯的,增加基准刑的幅度为20%以下。刑满释放后1年之内再犯罪,构成累犯的,增加基准刑的幅度大多为20%以上,通常为30%;再次犯罪的罪行较轻的,增加基准刑的幅度也较小(为10%、15%)。

有的被告屡教不改,反复多次犯罪且均构成累犯,即重复累犯,人身危险性很大,改造难度也很大,从严确定增加基准刑的幅度。例如韩殿国故意伤害案,韩殿国共四次犯罪,均构成累犯,系重复累犯,确定增加基准刑40%。

十二、前科情节调节比例的确定

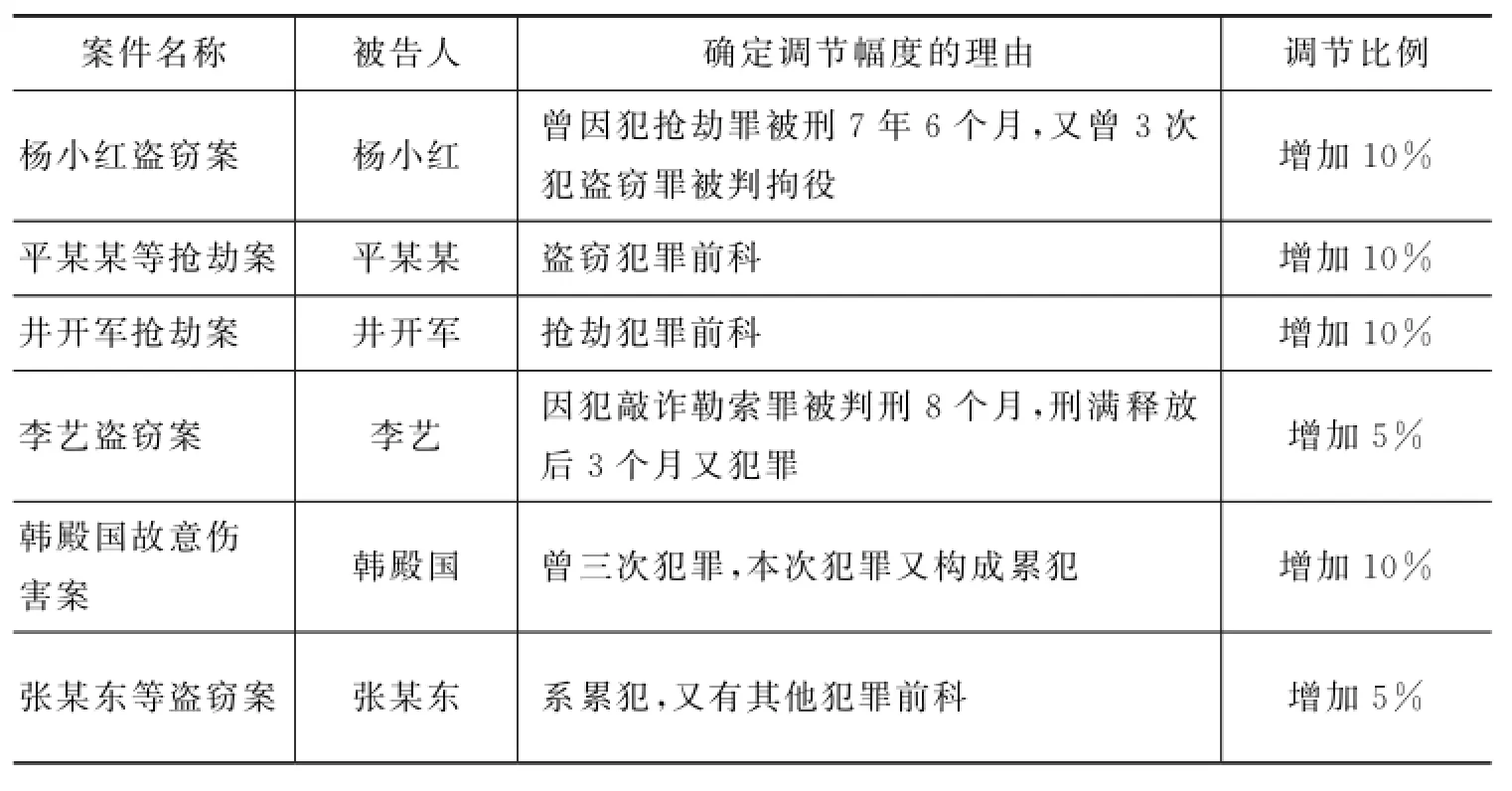

司法实践中,前科的性质与本次犯罪的性质越接近,时间间隔越短、前科次数越多,处罚越重的,增加基准刑的幅度较大。如果犯罪分子有累犯情节,一般情况下不再重复评价。如果犯罪分子构成累犯之外还有其他犯罪前科,则仍可适用前科情节从重处罚。具体个案调节幅度情况见表14:

表14

从表14所列各被告人的调节比例情况来看,因前科的次数多、本次罪行重的,增加基准刑10%。前科仅有一次,且本次罪行轻的,增加基准刑5%。

结 论

经过对司法实例的量刑情节确定比例的梳理和分析,我们可以发现,司法实务中一般依据各被告人的量刑事实对于各量刑情节设定目的的实现程度来确定具体的幅度。量刑事实、情节对于社会的危害程度以及被告人应负刑事责任的大小、人身危险性、特殊预防的需要等是确定具体调节比例的权衡因素。在具体比例的确定上,遵循比例原则,呈现出明显的层次性。

*作者系浙江省宁波市北仑区人民检察院检察官。