城市群旅游区域场能测度与能级提升策略研究——以山东半岛城市群为例

2015-06-26张广海

王 娟,张广海

(中国海洋大学 管理学院,山东 青岛266100)

一、研究背景

2013年以来,伴随“丝绸之路经济带”、“海上丝绸之路”、“京津冀一体化”、“长江经济带”等国家级战略的相继提出,以城市群为主导的“区域一体化与协同发展”成为“十三五”期间我国经济发展的重点。2014年3月我国颁布的《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》中明确指出,应“增强城市群内部中小城市的人口、经济集聚能力,引导人口和产业由特大城市主城区向周边和其他城镇疏散转移”、“深化城市群内部城市间分工协作与功能互补,加快一体化发展”,通过“加强中小城市和小城镇与交通干线、交通枢纽城市的连接”,实现综合交通运输体系对新型城镇化的支撑作用。2014年10月,山东省政府印发《山东省新型城镇化规划(2014-2020年)》中,将“一群、一带、双核六区”①分别指山东半岛城市群、鲁南城镇发展带、青岛和济南两大中心城市、青(岛)潍(坊)等六个城镇密集区。作为优化城镇化布局和形态的主体,实现从由单个城市的城市化向“城市群体的城市化”转变,促进区域经济格局与城镇化格局的协调发展。

与区域经济发展过程相适应,旅游活动的空间组织过程面临“空间转向”和“尺度重组”,由“点线旅游”向“群落化”、“板块化”旅游转变。相比于以依托旅游中心城市的“节点拉动”式增长,依托城市群的“板块成长”通过减少旅游要素的大尺度、跨区域串联实现旅游生产和消费过程的高度集约化,通过综合交通运输网络实现旅游生产要素的流动和互补、产业的衔接与转移、市场的整合与统一,符合以旅游产业为引导的集约、绿色、低碳的新型城镇化发展思路。

二、研究区域概况

(一)社会经济

山东半岛城市群包括济南、青岛、淄博、东营、烟台、潍坊、威海、日照共8个城市。依据2014年11月国务院印发的《关于调整城市规模划分标准的通知》,山东半岛城市群8个城市中城区人口500万至1000万的特大城市有青岛1个;300万至500万的Ⅰ型大城市有济南、烟台、潍坊3个;100万至300万的Ⅱ型大城市有淄博、威海、日照、东营4个。山东省流动人口以省内流动为主,并以山东半岛城市群为主体形成人口流动密集区,内部客运需求大。截至2013年底,山东半岛城市群面积7.38万平方公里、年末人口4451.1万人、地区生产总值34372.46亿元、城镇居民人均可支配收入31702元、高速公路里程2692.4公里①国家统计局山东调查总队:《山东统计年鉴2014》,北京:中国统计出版社,2014年版。,分别占山东省各项指标的46.77%、45.73%、62.86%、51.23%和53.9%,是山东省城镇体系的主体和区域经济发展的优势区域。

(二)旅游经济

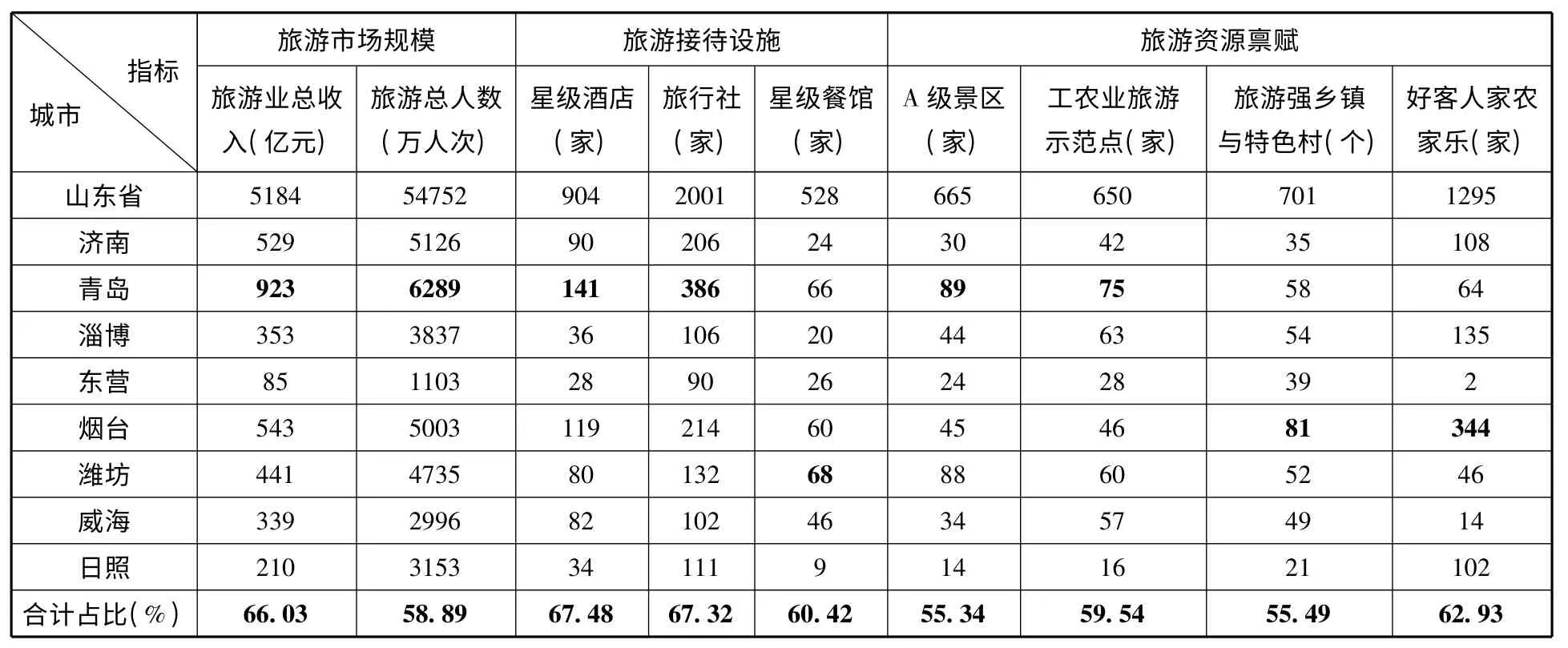

1.旅游经济非均衡发展,乡村游异军突起

在旅游资源禀赋、旅游接待设施水平、旅游市场规模三个方面,山东半岛城市群占山东省旅游经济各项指标的55%以上,特别是在旅游接待设施和旅游总收入方面具有高度集中性,集中程度达到66%以上。其中,青岛作为山东省旅游中心城市,在旅游市场规模以及多项子指标中排名首位,并与排名第二位的城市济南保持较大差距,东营居于末位;伴随《山东省乡村旅游业振兴规划(2011—2015)》的实施,截至2012年底,乡村旅游收入已占山东省旅游总收入的20.3%,在烟台、淄博等一些乡村旅游资源禀赋较高的地区,大量的工农业旅游示范点、旅游强乡(镇)和特色村、“好客人家”农家乐不断涌现,以旅游产业引导的扶贫效应和农村人口就地城镇化模式取得示范性效果。

表1 2013年山东半岛城市群旅游经济各项指标情况

2.省域旅游的“本地市场效应”显著

从2009年起,我国出境游人数首次超过入境游人数,至2013年,我国的国际旅游服务贸易逆差达769亿美元,已成为世界上旅游服务贸易逆差最大的国家。旅游业的出口创汇功能逐渐隐退,旅游、休闲活动已成为居民社会生活的重要组成,伴随《国民旅游休闲纲要(2013-2020)》的制定和实施,旅游业正回归以服务本国游客为主体的国际旅游业常态发展模式。此外,受距离衰减规律(distance-decay regularity)影响,旅游者的出游范围呈现以客源地为中心的递减趋势,就近出游、国内旅游是旅游业发展的主体。2013年,山东省接待的国内旅游客源比例中,省内游客占57.9%,为2005年以来的最高值,呈现典型的“本地市场效应”,中小尺度的省内游、环城游已成为山东国内旅游的主体。

三、理论基础与研究方法

(一)理论基础

1.城市群旅游区域

区域是区域经济学研究的起点,本研究将城市群旅游区域界定为“以城市群为空间地域单元,依托旅游吸引物、旅游服务设施和综合交通运输体系,在不同等级城市间构建的具有地脉和文脉相对一致性的旅游城镇体系,是以城市群为单位刻画的、基于区域尺度的旅游功能区”。相比旅游地域综合体①张亚林:《旅游地域系统及其构成初探》,《地理学与国土研究》,1989年第5期。、旅游地域系统②涂人猛:《旅游地域系统及发展模式研究》,《开发研究》,1994年第3期。等概念,城市群旅游区域以区域发展理论为依托,注重“城市—区域”的地域关系演化,不仅强调旅游中心城市功能,更多的是注重城市群内部多个城市通过旅游功能的演化、吸引和互补作用最终形成具有协同效应的旅游地域网络,因而更适用于对城市之间旅游经济联系、相互影响程度和协同发展趋势的判定。

2.场理论

英国物理学家法拉第最早揭示电磁感应原理,提出电和磁不是由原子组成,而是以空间中“场”(field)的形式存在。物理场是空间中存在的一种物理现象或力的作用③曾华霖:《“场”的物理学定义的澄清》,《地学前缘》,2011年第1期。,电磁作用可以用“力线”表示,力线不仅是对力的刻画,也是力的传递路径和载体,并且力只能通过力线与邻近点发生作用,形成某一点的作用空间。即“如果区域V中的每个点a对应一个作用F,则在这个区域中存在一个场F。一般,区域V中的不同点a对应不同的F值,即这个场值是点位的函数。当场值F(a)描述空间域(或时间域)的一个物理现象时,场F(a)是一个物理场”,物理场同它存在或起作用的空间(或时间)定义为“场域”。之后,爱因斯坦进一步提出“场是相互依存的事实的整体”这一广义场的概念,将场视为物质存在的一种形式,并在其相对力学理论中,将场视为“势能场”,能量守恒且可以互相转化。

场具有能量,每一个点的总场强等于在该点的各个场强的矢量和;场与场源之间相互依赖并共同存在,当在空间存在一个物体(场源)时,在其周围各个点处就会产生作用形成场,并且可以根据对场的方向、强度大小和作用结果,判断场源的存在并推断它的位置、大小及产状等。此外,场具有相对独立性,在空间一个点处,可以存在多种场同时作用到一个点处并且互不影响。通过类比、借鉴与改造,物理学的场论在多个社会科学多个领域得以成功应用,较为有代表性的有布迪厄的社会场域④李全生:《布迪厄场域理论简析》,《烟台大学学报》(哲学社会科学版),2002年第2期。、勒温的心理场⑤申荷永:《论勒温心理学中的动力》,《心理学报》,1991年第3期。、斯迈利⑥Smailes,A.E.The analysis and delineation of urban fields.Geography,1947(32):51-161.以及弗里德曼和米勒⑦Friedmann,J.Miller,J.The urban field.Journal of the American Institute of Planners,1965(31):312-320.的城市场以及我国学者提出的经济场⑧肖国安:《经济场简论》,《经济学动态》,1995年第2期。、空间数据场⑨韩元利,胡鹏,黄雪莲等:《基于k阶Voronoi多边形划分的k阶数据场拟合》,《武汉大学学报》(信息科学版),2007年第4期。等多种应用形式,场理论研究体系不断丰富和深化。

3.场论在城市群旅游研究的应用

(1)以城市群为单位的旅游场具有复合化特征。将城市点视为“场源”,场源之间相互作用形成不同类型和强度的力线,旅游场用于表征场源之间因旅游活动开展而形成的多种力线组合。场源之间力线作用的形式,既有基于产业分工的自组织作用形式,也有基于政府推动而形成的他组织形式,城市群旅游场是具有叠加功能的复合化场群。

(2)旅游场域和能级是表述场能高低的主要参数。城市之间依据社会经济基础、旅游经济水平、旅游协作程度、时空距离等要素的差异而形成不同的能量扩散范围,旅游场域用于表示旅游经济活动影响的最大空间范围;旅游能级则用于表示城市旅游功能对其他城市和地区的辐射影响程度。

(3)旅游场能高低取决于场源的集聚与扩散能力。“力线”用于表述城市间旅游活动相互作用程度的大小,其中交通线路的疏密、长短决定力线脉络的清晰度和延展性,城市旅游等级的高低决定力线脉络的宽窄。旅游场能的高低,既取决于城市的旅游吸引力,也取决于城市对外交通联络的便捷程度,是旅游集聚与扩散两种作用力拟合的结果。

(二)研究方法与模型

1.研究方法

现有的城市群旅游研究主要集中于城市群旅游竞争力研究①董锁成,李雪,张广海等:《城市群旅游竞争力评价指标体系与测度方法探讨》,《旅游学刊》,2009年第2期。、城市群旅游空间结构研究②于慰杰:《山东半岛城市旅游空间结构及区域合作研究》,博士学位论文,中国地质大学(北京),2010年。、城市群旅游空间联系研究③张广海,周菲菲:《环渤海城市旅游经济联系度分析》,《经济研究导刊》,2009年第8期。、城市群旅游合作与一体化研究④金卫东:《美国东部都市群旅游产业密集带的发展及启示》,《旅游学刊》,2004年第6期。等方面,研究内容和范式较为狭窄和固定,具有较强的地理学母学科依赖特征,而对于交通的时空压缩效应在区域旅游业发展的提升或抑制作用缺乏实证研究。本研究将物理场的概念应用于城市群旅游研究,以城市的旅游结节性(tourism nodality)水平表征“辐射源”的能量值,以区域时间可达性(time accessibility)表征“辐射源”能量向外围扩散的难易程度以及各种生产要素流动的便捷程度⑤关兴良,方创琳,罗奎:《基于空间场能的中国区域经济发展差异评价》,《地理科学》,2012年第9期。,并将二者拟合构建场能模型,通过运用Arcgis 10.0的空间分析工具中的加权成本距离(weighed cost distance)、栅格计算器(raster calculator)、掩膜提取(extract by mask)、分区统计(zonal statistics)等模块完成山东半岛城市群旅游区域的场能测度,提出基于场能分异格局和规律的能级提升策略,是对现有城市群旅游研究方法和研究领域的创新性拓展。

2.模型构建

(1)旅游结节性

首先,选取研究对象在社会经济、旅游经济、交通条件和科技文化四个方面共21项指标建立评价指标体系⑥限于篇幅限制,未能提供完整数据,如有需要可联系作者。;其次,在对数据进行标准化处理后,对变量的主成分分析的适宜度进行检验,其中,原始变量KMO检验0.822>0.7,Bartlett球形检验显著性小于0.01,均通过检验;然后,运用SPSS19.0进行主成分分析,提取旅游相关公因子的累计方差贡献率已达62.99%,满足运用所选指标体系测度旅游结节性的要求。旅游结节性模型可以构建为:

其中,Zk为城市K的结节性指数,Ai为第i个主成分的贡献率,M为提取的主成分个数,Cij是第i个主成分在第j个变量上的载荷。

(2)时间可达性

首先,获取道路(包括一般铁路、高速铁路、高速公路、国道、省道、一般道路)矢量化数据。2011年之前数据由2011年1∶450万交通全图矢量化得到,对于截至2013年底前开通的高速铁路和高速公路,根据我国《中长期铁路规划(2008-2020)》和《国家高速公路网规划(2004-2020)》运用谷歌地球进行截图、拼图、配准、矢量化后得到;行政区边界、居民地、河流等数据来源于国家基础地理信息中心1∶400万矢量数据。在处理全国数据时为保持等面积性,本文将各类图形数据统一投影到Albers等积割圆锥投影系。

其次,道路赋值。根据我国不同类型、等级道路的行车速度标准,设定不同交通方式的行进速度并可得出相应的时间成本。将没有道路通过的连续陆地设定默认出行速度10km/h,得到相应的速度标准和时间成本参考值(见表2):

表2 2013年不同交通方式的行进速度和时间成本标准

最后,矢量转栅格并运算。用1km*1km的栅格网将全部矢量数据转为栅格数据,运用Arcgis 10.0空间分析模块,得到以城市群为单位的各城市在不同时间段内的可达范围。

(3)场能模型

其中,[i,j](i为行号,j为列号)表示外围点(栅格)的空间位置表示城市k在外围点[i,j]受到辐射强度(场强),Zk是中心城市k的结节性指数表示外围点[i,j]与中心城市k的距离,在此用区域可达性成本代替;∂为距离摩擦系数,一般取标准值2;Fij为外围点[i,j]的空间势能;λk为中心城市k对外围点[i,j]的影响权重。

四、场能测度与分析

(一)旅游结节性

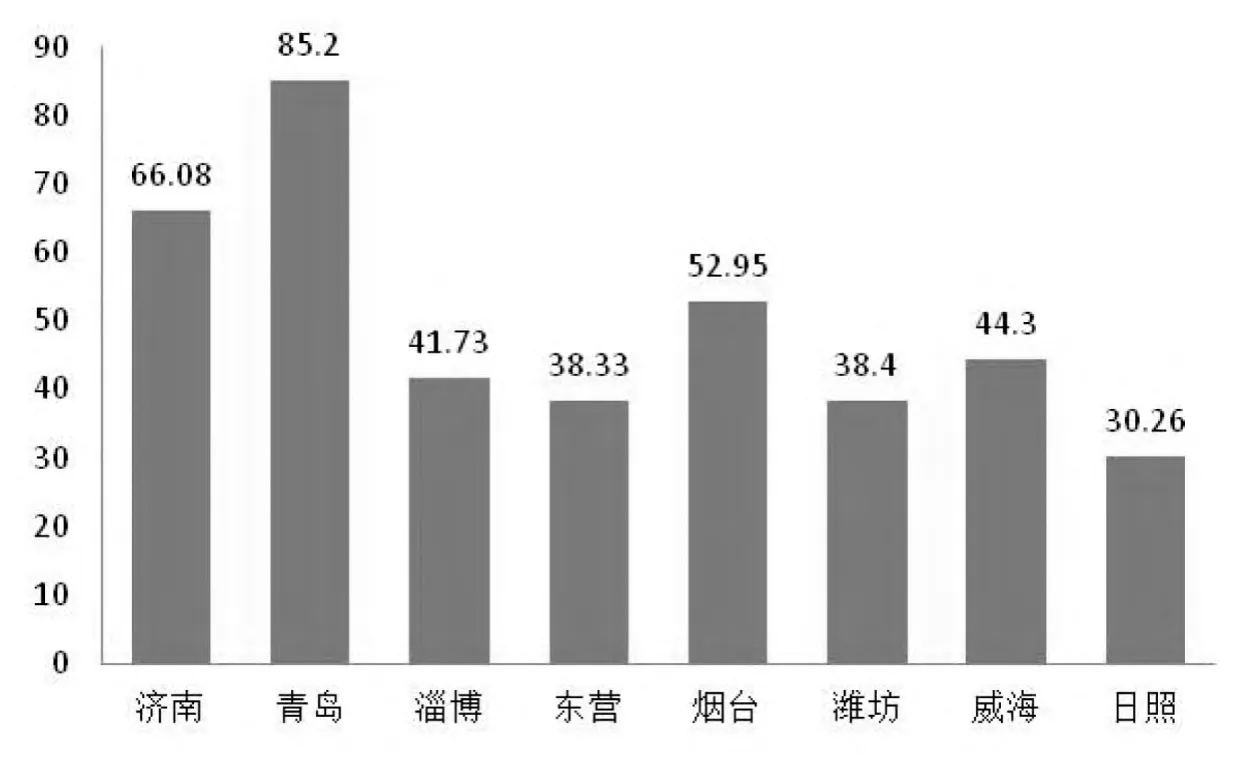

经测算,山东半岛城市群旅游中心性呈现以青岛和济南为旅游中心的双核结构,其中,青岛的旅游中心性指数最高、日照排名最低。城市群旅游中心性指数均值和变异系数分别为49.66和0.75,表明除两大中心城市外,其他城市旅游中心性指数差距不大、旅游经济发展水平相对均衡,烟台、威海、潍坊、淄博具备次级旅游中心城市的发展潜力,区内多中心、网络化的旅游业发展格局已初具规模。

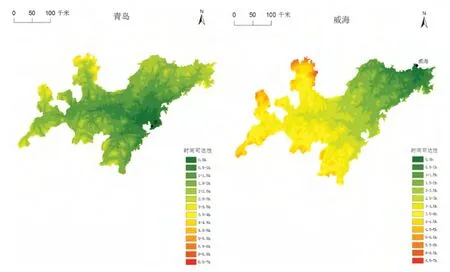

(二)时间可达性

图1 山东半岛城市群各城市旅游结节性指数排名

伴随交通条件快速发展带来的时空收敛(time-space convergence)特征,交通出行时间日益成为旅客出行的主要价值取向。根据山东省打造地级市之间“3小时交通圈”的陆路交通发展目标,本研究以0.5小时为单位对各城市的时间圈层结构进行划分,重点对3小时以内的可达范围进行研究。根据测算结果(表3),整体而言,山东半岛城市群各城市的可达范围呈现随时间增加而扩大的趋势,在2-2.5小时以及2.5-3小时圈层上普遍出现可达范围急剧下降现象,表明区内各城市间2小时及以内的时间成本最低,基于快速交通走廊的1-2小时都市旅游圈已经形成。城市群内部1-3小时的可达范围相差不大,其中,青岛排名首位、济南次之,烟台、威海排名末位,与二者偏居一隅、缺乏腹地的区位条件有一定关系;济南在城市群内部的交通优势未能凸显,主要是由于连接济南的高等级道路栅格位于城市群外部、未纳入本研究的统计区域内,并不影响其在全国范围内的交通枢纽地位。

表3 山东半岛城市群各城市的可达面积(km2)

为进一步比较交通条件在城市群旅游场能高低判定中的作用,本研究选取城市群内部1-3小时可达范围最高的青岛和最低的威海进行比较(图2):二者的区位条件相似,滨海旅游为主要城市特色,具有较强的可比性。青岛3小时以内的可达性范围为57176km2,远高于威海的30378km2;在城市群内部,青岛已经基本实现4.5小时全域可达,而威海则至少需6小时,城际时间可达成本较高,与其区内旅游结节性排名第4的地位不相适应,交通弱势不仅严重制约了威海市旅游流的集聚与扩散水平,而且进一步加剧了威海旅游业受青岛“屏蔽效应”影响的程度。

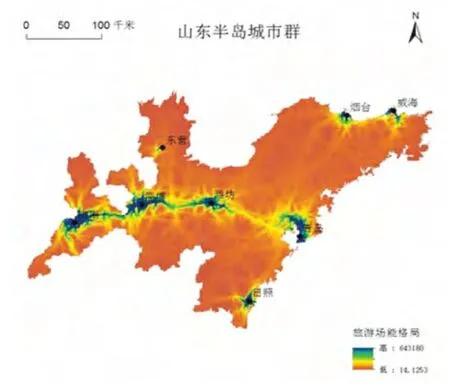

(三)场能分异格局

整体而言,山东半岛城市群的高旅游场能区域呈带状分布,交通网络的发达程度与旅游场能高低具有高度拟合性,高场能区域沿东西走向的胶济交通动脉向南北两翼扩散,两个旅游结节性最高的中心城市济南、青岛呈东西呼应态势。但在北部、南部地区除中心城市外,皆处于低场能区域,旅游场能的影响范围和空间扩散能力亟待提升,特别是以威海、烟台为中心的北部地区场能扩散能力严重不足,未能与场能主轴形成紧密衔接。上述场能格局的形成,主要由于一是青岛、济南作为区域旅游业发展的龙头,结合淄博、潍坊的旅游吸附能力,已经分别沿东西走向的G20青银高速、胶济铁路客运专线形成青岛—潍坊和济南—淄博两大城镇密集区,2012年末济青客专旅客发送量2963万人、旅客周转量11356百万人/公里,胶济交通通道已成为基于城际“旅游对流”的场能良性互动区;二是城市群内部的威海、烟台、东营等城市,虽有G18荣乌高速串联,但相比于济南的交通承接功能,交通线路特别是城际交通设施偏少,加上旅游结节性指数偏低、产业分工和整合能力不足等原因,旅游场能处于零散发展状态。

鉴于县级是我国最基本的区域经济单元,本研究进一步验证了各城市旅游场能在县(市)区范围内的分布情况。首先,对各城市的中心城区、县(市)、区进行地域单元归类,同名项中选取场能值较大的数据予以统计,共得到44个有效县(市)区;然后,运用Arcgis 10.0中的空间分析模块中的分区统计功能,将各城市的旅游场能划分为高、较高、一般、较低和低五大类型。经测度(图4),山东半岛城市群的高旅游场能区主要集中于济南、淄博、威海3市城区,较高旅游场能区以青岛市城区为主,一般旅游场能区主要集中于日照、烟台、潍坊3市城区和即墨、胶州2个县(市)区,较低旅游场能区主要集中于齐河、章丘等9个县(市)区,低旅游场能区分布最广,主要包括东营市城区和寿光、胶南、文登等26个县(市)区。整体而言,山东半岛城市群以县域为单位的旅游场能值整体偏低,山东半岛城市群的旅游活动仍旧沿袭以中心城区为主体的城市旅游模式,中心城市对周边县市区的旅游辐射带动能力不足,县域旅游的发展优劣将成为提升城市群旅游场能的关键。

图2 0.5小时单位的青岛、威海时间可达性圈层结构比较

图3 山东半岛城市群旅游场能格局

图4 以县域为单位的旅游场能分异格局

五、能级提升策略

(一)发展城际客运提高时间可达性

相比于大尺度的全国运输通道和小尺度的市内交通而言,中等尺度的“城市群交通”更加注重通过城际客运系统的公交化、通勤化和有效对接,构建城市群内部的都市圈、同城化交通网络。虽然山东半岛城市群的交通运输网密度、运输强度远高于省内其他地区,但同时存在胶济线路运输能力基本饱和,城市群各城市组团之间、城镇群内小城市及重要城镇的中短途连接尚不健全等问题,已成为制约城市群内部旅游场能格局优化的瓶颈要素。通过城镇群内部通勤速度和生产要素流通性的提升实现“时空压缩”效应、变革小城镇旅游空间格局已成为必然。

一是发展城际铁路。城际铁路以其高效的运营速度成为引发城镇循环开发的重要诱导剂和强大触发力①崔鹃鹃:《城际铁路对城镇空间格局的影响——以昆山市巴城镇为例》,《2013中国城市规划年会论文集》。。2014年底,作为山东半岛城市群间最重要的交通基础设施和最快捷运输通道——青烟威荣城际铁路开通并实现与胶济客专对接,不仅连接起青岛、烟台、威海三个主要旅游城市,而且实现与旅游场能核心轴线的衔接,并串联起沿线城阳、即墨、牟平等多个县市区,有利于大幅提升胶东半岛的旅游能级和旅游空间结构。二是发展城际公交。通勤和环城游憩是都市圈客运的重要功能,借鉴北京—廊坊、杭州—湖州、郑州—开封等城际公交发展经验,在济南、青岛两个大城市向其辐射的都市圈、城镇密集区优先发展城际公交将形成对城际铁路和市内轨道交通的有益补充,有利于形成高效衔接的综合客运体系,可以大幅提高城乡旅游互动频率和都市旅游圈影响范围,促进旅游场能力线脉络的加粗和延伸。

(二)以县域旅游为载体,培育旅游场能的嵌套式生长体系

“产业下沉”最早用于表述城市化、工业化进程中工业制造企业从中心城区外迁至县、乡镇等下级行政单位的过程,通过生产要素的沉降式流动实现城市的产业转型与升级、盘活带动县域和乡镇经济。在旅游业发展过程中,面对中心城区旅游承载力饱和、旅游资源潜力有限、政策和制度红利基本得以释放等压力,以及山东半岛城市群高旅游场能区域高度集中于中心城区和胶济交通动脉轴线、广袤的县域范围内旅游场能普遍偏低的现实,以产业要素转移为导引的游客空间分流、产业下沉已经成为城市发展“大旅游”的必然趋势,县域已经成为承接城市旅游产业转移、促进城乡旅游一体化的重要载体和关键支撑。

2014年6月,《山东省县域经济科学发展试点方案》出台,从政策层面为活跃县域经济、扶持县域旅游发展提供保障。截至2013年底,山东137个县(市)区实现财政收入3467.1亿元,占全省总量的76%,其中财政收入突破100亿元的有1个、突破50亿元的有17个;2014年福布斯发布“中国大陆最佳县级城市30强”,即墨、龙口、荣成等7县市入选,仅次于江苏,与浙江数量相当。在旅游经济发展方面,有长岛县1个国家级旅游强县,章丘、即墨、蓬莱等17个县级市入选中国优秀旅游城市,沂源、垦利、临朐、昌乐等26个省级旅游强县,以及309个省级旅游强(乡)镇和392个特色村,前两项指标中的县(市)区80%以上位于山东半岛城市群。构建以县域为地域单元培育相互嵌套、共存共生的旅游场能生长体系具备充分的必要性和可行性:以优秀旅游城市、旅游强县为龙头,构建县域旅游业与城市发展“产城融合、产城一体”的先导示范区域;以省级旅游强县作为省内短程休闲游、中心城市环城游憩的主体区域和旅游功能扩散空间;以旅游强(乡)镇、特色村旅游场能提升为基石,提高旅游产业的扶贫和富民效应。

(三)将城镇密集区培育为紧密衔接的高旅游场能簇群

相比于以“城市集合体”为核心特征的城市群,城镇密集区更加侧重城市与县级市、乡村之间基于经济、社会、文化历史等因素而发生的强烈相互作用和紧密联系,从概念的层次上来说,后者略低于前者②刘荣增:《城镇密集区及其相关概念研究的回顾与再思考》,《人文地理》,2013年第3期。,是对城市群内部城市节点以及腹地区域的综合表述。相比于县域旅游承担的纵向承上启下功能,城镇密集区是通过节点、网络、基质的横向连接形成为一体化的有机网络。

山东半岛城市群的高旅游场能区域呈轴带状分布,且高度依赖济南、青岛两个中心城市,次级旅游中心城市发育尚不健全、单个城市的关联带动能力不足。山东省新型城镇化规划中公布的6个城镇密集区,全部皆以山东半岛城市群的城市为中心节点延伸构建,各城镇密集区之间因空间距离临近、交通便利而旅游对流活动频繁。因此以“城镇密集区”的组团式发展和多元增长更具现实意义,通过培育多个簇群式的旅游场域而逐步形成高旅游场能区由轴带集聚向多元辐射的网络化发展。例如,济淄泰莱城镇密集区以济南为中心地域邻接,各城市距济南的时间距离皆在一小时以内,属于济南一小时都市旅游圈辐射范围,其中济南—淄博目前已构成高旅游场能的主要节点;济南—泰安之间通过旅游资源互补、市场共享是山东省“山水圣人”黄金旅游线路的主体城市;济南—莱芜借助济莱协作区的政策和城际交通的快速发展大力促进旅游同城化,已成为推进山东省黄河以南地区旅游一体化的先行区域。