九锡之变相:北魏九锡与太和十九年后政局

2015-06-26刘凯

刘 凯

(复旦大学 历史系,上海200433)

九锡,是中国古代最高统治者赏赐给有殊勋之臣子的九种礼器。曹魏以降史籍所载九锡渐趋一致、规范,按照排列次序一般包含车马、衣服、乐则、朱户、纳陛、弓矢、鈇钺、秬鬯。魏晋南北朝时期,权臣多有凭借熏天权势,胁迫皇帝赐予九锡或自加九锡,加以藉功德为公、为王与开建王国等方式实现身份“去臣化”①关于“去臣化”与禅让模式下新王朝创业之主自“臣”至“君”身份转化过程的论述,参见徐冲:《“开国群雄传”小考》(《中国中古史研究——中国中古史青年学者联谊会会刊》(第一卷),北京:中华书局,2011年版,第80-105页)及同氏《“禅让”与“起元”:魏晋南北朝的王朝更替与国史书写》(《历史研究》,2010年第3期)。,而后以“禅让”的方式擅权篡位,易代鼎革,故史籍所载多将九锡与九锡殊礼置于与禅让相结合的王朝更替环境中,论其作为权臣篡弑工具的功能,而忽视其褒奖功臣的最初功能。自赵翼《廿二史札记》详述九锡的卷七“九锡文”条及文后附论九锡出处,至今日学者研究②赵翼著,王树民校正:《廿二史札记校正》,北京:中华书局,1984年版,第149页。杨永俊《禅让政治研究:王莽禅汉及其心法传替》(北京:学苑出版社,2005年版)“禅让礼仪——禅让模式的载体”章设有“九锡殊礼”节。朱子彦《九锡制度与易代鼎革》(《文史哲》,2005年第6期)与《九锡制度与汉魏禅代——兼论九锡在三国时期的特殊功能》(《人文杂志》,2007年第1期)对九锡制度缘起、运作、兴盛之因及其与禅代鼎革之关系进行探究。日本学者藤井守撰有《九錫文につぃて》(《小尾博士古稀記念中國學論集》,东京:汲古书院,昭和五十八年版,第389-405页)一文,就张竦等在王朝禅代鼎革之际执笔《九锡文》的史实进行探讨,其研究重点在《九锡文》本身,与尚慧鹏《汉魏六朝九锡文略论》(《许昌学院学报》,2009年第4期)相类。另刘晓燕、景红艳《中国古代政治制度中九锡礼的历史考察》(《山东社会科学》,2011年第10期)对九锡礼由产生到衰亡的历史轨迹进行观照,论述视角宏大,惜失之浅显。,着眼点都是“禅让九锡”③自新莽初创“九命之锡”后,曹魏以降(除北魏以外),多是凭借熏天权势,胁迫皇帝赐予九锡或自加九锡,而后以“禅让”的方式擅权篡位,易代鼎革,九锡的应用形式及时间不外乎此,故本文将曹魏、两晋与南朝的九锡应用称之为“禅让九锡”。,未出古人窠臼。相比而言,学界对于九锡的基本问题缺乏关注,目下可见有二点:第一,九锡渊源即其始出文献时段不明。第二,异于“禅让九锡”的北魏九锡,并非是禅让工具,而是皇帝于勋臣死后追赠。关于第一点,笔者已撰文论述,认为学界以《韩诗外传》卷八第十三章及《汉书·武帝纪》所载元朔奏议为史料依据的九锡自西汉初即有之说值得商榷,九锡实始出《礼纬·含文嘉》;始出文献时段当在王莽受“九命之锡”(汉平帝元始五年,公元5年)至《白虎通》成书(汉章帝建初四年,公元79年)之间①刘凯:《北魏九锡渊源与名物考辨——以物化礼乐为视角的北魏礼制渊源窥管》,硕士学位论文,中国社会科学院研究生院,2013年。。本文所关注为第二点,即北魏九锡之异相。

东汉杨赐与张津二例,可证政府以九锡褒奖功臣是行用九锡的最初功能,而东汉以后九锡的行用却未完全延续东汉九锡褒赠功臣的最初功能,至于曹操,借鉴东汉九锡规制,同时效仿王莽“九命之锡”实践,变九锡为易代鼎革之工具,历两晋至南朝,余波及于隋、唐、宋,清一色的“禅让工具”,抹杀了九锡的最初功能。独鲜卑拓拔氏建立的北魏王朝,于孝文太和十九年(495)始行用九锡,史籍、碑刻所载皆是对勋臣死后追赠所用之例,使北魏九锡在“禅让九锡”的历史长河中独树一帜,承继了东汉九锡褒赠功臣的最初功能,此亦与孝文汉化继承汉制之问题相关,是孝文以承汉之“物化礼乐”(即九锡)与南朝争“正统”之举;而受九锡之臣子除一定等级官爵的标准外,尚可藉此窥管北魏太和十九年政局。故本文试图选取特立独行于曹魏至唐宋“禅让九锡”之外的北魏九锡为对象,对北魏受九锡者死后获追赠九锡殊荣进行横向(即与卒后赠官、爵的关系)与纵向(即孝文至孝明受九锡者身份变化解析)的经纬考察,冀望对北魏九锡的变相应用的原因有所理解,并进一步关涉孝文至孝明世的政局变动。

一、北魏受九锡者论略

“北魏崛起朔漠,汉化以渐,新旧競替,制杂胡华,敷汉名于旧制,因事宜而立官”②严耕望:《北魏尚书制度考》,《中研院史语所集刊》第18本,1948年版,第252页。。孝文改制、迁都,至太和十九年始见九锡应用的史实记载。其例最早为外戚冯诞:“太和十九年,高祖南伐至钟离,……是日,去钟离五十里许。昏时,告诞薨问,高祖哀不自胜。……诏侍臣一人兼大鸿胪,送柩至京。……诏……赠假黄钺、使持节、大司马,领司徒、侍中、都督、太师、驸马、公如故。加以殊礼,备锡九命,依晋大司马、齐王攸故事”③《魏书》卷八三上《外戚列传·冯诞》,北京:中华书局,1974年版,第1822页。。其中“加以殊礼,备锡九命”即是赐予九锡,加以九锡殊礼;“备锡九命”之说揭示出九锡与宗周九命的部分联系。诞妹《魏故乐安王妃冯(季华)氏墓志铭》亦将其兄死时获加九锡作为荣宠,镌刻于石:“兄思政(诞字),侍中仪曹尚书驸马都尉征西大将军羽真南平王……薨于钟离,追赠使持节假黄钺大司马领司徒,谥曰元懿公特加九锡”④赵超:《汉魏南北朝墓志汇编》,天津:天津古籍出版社,1992年版,第155页。以下简称“《汇编》”。。此处需要注意者是冯诞去世时间,因为《魏书》卷八三上《外戚·冯诞》只言诞薨于车驾至钟离后,未言具时,而《杨播墓志》载:“十九年从驾渡淮……三月,车驾进诸钟离。司徒冯诞薨于留营。帝乃回旆北渡,留君为殿。”推敲句意,是记诞薨时在十九年三月;然案查《魏书》卷七下《高祖孝文帝纪》与卷一〇五《天象志二》皆记在二月,其中《高祖纪》所记更详,薨时排在十九年二月辛酉后,壬戌前。而新出《冯诞墓志》于薨时有残:“太和十九年□□□□□□□□辛酉……冯君诞……春秋廿有九……薨于淮南之故城”,从“辛酉”看当以《魏书》所记二月为确。而“备命九锡”的时间当是在葬礼之时,据《冯诞墓志》其时是五月四日⑤2008年冬河南洛阳偃师市与孟津县交界处出土,现为私人收藏,赵君平:《秦晋豫新出土墓志蒐佚》(北京:国家图书馆出版社,2011年版)收拓片。。

诞之后,逝后得蒙追赠九锡者是其父熙:“十九年,薨于代。……将葬,赠假黄钺、侍中、都督十州诸军事、大司马、太尉,冀州刺史,加黄屋左纛,备九锡,前后部羽葆鼓吹,皆依晋太宰、安平献王故事”⑥《魏书》卷八三上《外戚列传·冯熙》,第1820页。。然熙女《魏故乐安王妃冯氏墓志铭》载兄诞受九锡事,却未记父熙所受,只言:“父熙…薨,赠假黄钺,谥曰武公。”①《汇编》,第155页。

冯氏父子而外,尚有六例得蒙死后追赠九锡荣宠者。依照追赠时间,分别是北奔之刘宋宗室刘昶②时当太和廿一年(497)四月。《魏书》卷五九《刘昶传》,第1311页。,元怀③时在熙平二年(517)三月。《魏书》元怀传缺失,《魏故侍中太保领司徒公广平王元怀墓志》出土补缺,《汇编》,第92页。,胡国珍④时当神龟元年(518)四月。《魏书》卷八十三下《外戚下·胡国珍》,第1835页。,元澄⑤时在神龟二年(519)十二月。《魏书》卷十九中《景穆十二王中·任城王云》,第480页。又《冯令华墓志铭》首题:“魏上宰侍中司徒公领尚书令太傅领太尉公假黄钺九锡任城文宣王文竫太妃墓志铭”,墓主夫君“任城文宣王”有“假黄钺九锡”之殊荣,即元澄。《汇编》,第374页。。上述八例受九锡者的共同点之一即是死后当即追赠。以受九锡与逝世时间长短为标准,又可见死后并未立即追赠的状况。其例有元怿。怿与元怀同为孝文子,爵清河王,声望亦不在元怀之下。然其九锡之赐,却不见载于《魏书》、《北史》等文献史料所载本传,近日出土《元怿墓志》得补史籍阙佚。观铭文,知怿死后同样被追赠九锡,但并非当即追赠:怿逝于神龟三年(520)七月,受九锡则在葬后改窆时,已是孝昌元年(525)十一月。按元怿被诬害于元叉、刘腾之乱,《元怿墓志》所谓:“而运遘时屯,恶直丑正,衅起不疑,为奸凶所劫。神龟三年岁次庚子,春秋三十有四,七月癸酉朔三日乙亥害王于位。”至灵胡太后反政平反,“以孝昌元年岁次乙巳十一月壬寅朔二十日辛酉改窆瀍西邙阜之阳。追崇使持节假黄钺太师丞相大将军都督中外诸军事录尚书事侍中太尉公,王如故。…备锡九命,谥曰文献,礼也。乃命史臣镌芳玄室。其词曰:…礼均齐献,锡等桓文”。其时代背景确如墓志中所云:“爰发皇太后旧独见之明,翦黜奸权,唯新时政。群寇稍清,阐明大礼。”揭示出元怿去世后五年得蒙追赠九锡殊荣自有政治深意在。

又有尔朱荣,受九锡在前废帝/节闵帝初(531―532在位),而世荣于永安三年(530)九月已死⑥《魏书》卷七四《尔朱荣传》,第1655页。。《洛阳伽蓝记》卷二《城东》平等寺条勾勒出尔朱世隆为尔朱荣立庙、加九锡,比于周公的始末:“世隆以长广本枝疏远,政行无闻,逼禅与广陵王恭。…凡恭让者三,于是即皇帝位,改号曰普泰。…于是封长广为东海王,世隆加仪同三司尚书令乐平王余官如故;赠太原王(尔朱荣)相国晋王,加九锡,立庙于芒岭首阳上。旧有周公庙,世隆欲以太原王功比周公,故立此庙。”清楚表明荣于节闵帝时得享加九锡殊荣实赖世隆等得志。尔朱荣生前便有冀得九锡殊礼之望,此与东晋桓温冀望九锡而终为谢安、王坦之所阻未果一事相近,是荣时九锡为人臣尊崇的观念已然较下述“实未受九锡而他人以九锡喻其功高”时更为深入人心,更重要者,九锡在北魏皇权强大前提下向九锡褒赠勋臣原始功能回归,发挥的异于魏晋南朝“禅让九锡”功能,自此以尔朱一族以熏天权势“自”加九锡的行为为转折点开始变质,慢慢向南朝“禅让九锡”转变;而此转变至高洋自加九锡、易魏建齐而定型。此间虽有高欢、高澄父子死后追赠九锡,效仿北魏故事,却未能阻断北魏九锡自原始功能向禅让九锡的质变,自高洋以降,北魏九锡原始功能的特色不复再现历史长河间。

尚有实未受九锡而他人(即书写墓志者)以九锡喻其功高者。如《元珍墓志》云:“宜奉九锡于太阶,谐百味于滋鼎”;又有《元遥墓志》、《侯刚墓志》⑦《汇编》,第76、93、188页。。九锡出现于墓志铭中,比拟墓主功高勋贵。此种情况出现,一方面说明当时人的观念中九锡地位之尊崇。另一方面比对魏晋南朝九锡多为权臣掩饰篡弑、以为“禅让”工具的情况,北朝以九锡所喻功高之人多是大臣死后;这些臣子没有篡弑之迹,与同时之东晋南朝绝然相异。

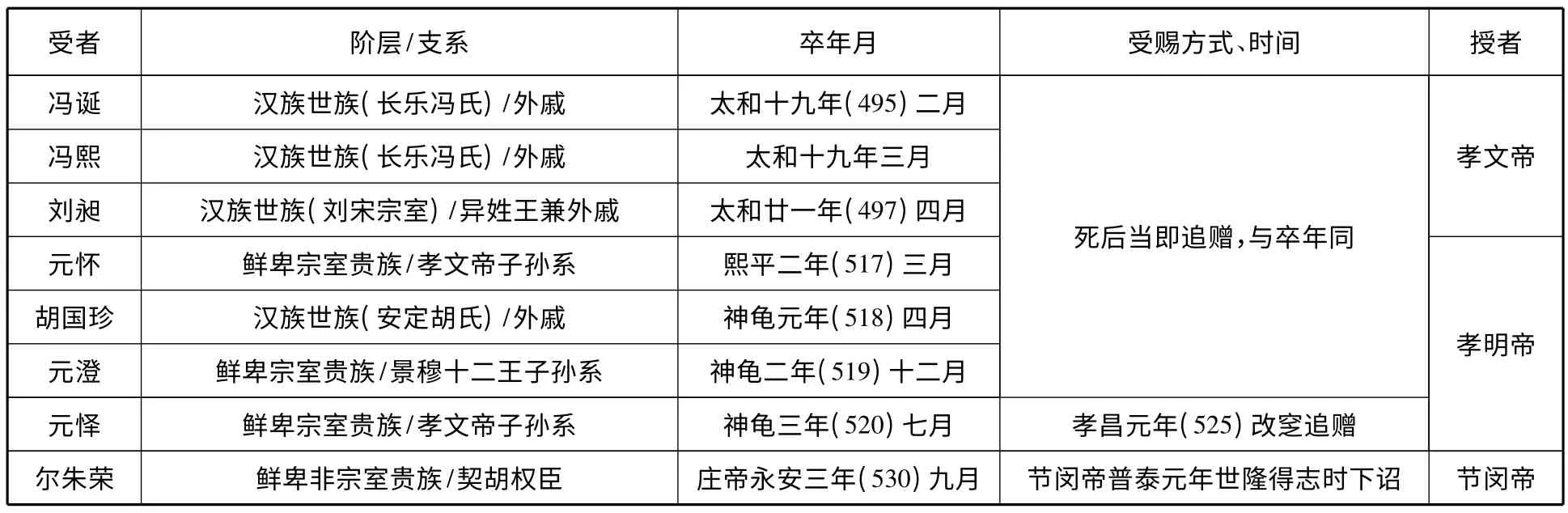

将上述实受九锡者阶层及受赐形式、时间列表一对比:

表一 北魏受九锡者阶层、形式、时间对比表

分析可见,北魏受九锡者皆是大臣,共计8例。谨依据不同标准分别论述如下:

1.身份阶层涵盖标准:依据身份阶层不同,大致分为鲜卑贵族与汉族世族①据仇鹿鸣《魏晋之际的政治权力与家族网络》(上海:上海古籍出版社,2012年版,第35页)统计《魏书》中出现豪族3次,世族、大族各2次,世族、素族各1次。豪族带有武力强宗的意味,世族往往强调家族在仕宦、学术等方面世代绵延,素族流行于南朝,而“可以肯定的是世族一词的广泛使用大约是在南北朝时期”,大族一词则是较为中性而宽泛的概念。长乐冯氏、安定胡氏等权力来源于皇权,是家族在仕宦方面的绵延的特征较其他明显,故取“世族”一词。两类。其中鲜卑贵族共计4例,包括鲜卑宗室贵族3例,分别是元怀、元澄、元怿;鲜卑非宗室贵族1例,为尔朱荣。汉族世族4例,包括外戚3例(刘昶身兼异姓王与外戚两身份,此处以异姓王身份绳之),分别是长乐冯氏冯诞、冯熙和安定胡氏胡国珍;异姓王1例,为刘昶。仅就数量而言,鲜卑贵族与汉族世族大致等同;若考虑到元怿、尔朱荣受九锡情况特殊,受当时政局变动影响较其余人为大(下将论及),时间亦异于他人,则汉族世族尤其是身份为外戚者所占比例较高。

2.受赐时间与卒年关系标准:8例受赐方式无一例外都是勋臣尊贵死后追赠;区别在于受赐时间。除元怿与尔朱荣外的6例都是死后当即追赠,受赐时间与卒年同。2例(元怿、尔朱荣)则是身殁之后许久,方得追赠,两例皆与政治变动关联甚密:元怿是胡太后反正后对惨死元叉之乱的拨乱之举,尔朱荣是节闵帝普泰元年三月,其侄尔朱世隆等得志时迫帝下诏追赠的。

3.授者及鲜卑宗室贵族与汉族世族比重变化标准:按授者而言,孝文帝世(太和十九年后)有3例,皆是汉族世族,无有鲜卑宗室;其中长乐冯氏以外戚之身独占两席;刘昶作为南朝刘宋投魏的宗室,身份同样特殊。孝明帝时4例,鲜卑宗室由孝文帝时的空白猛增为3例,汉族世族只有安定胡氏以外戚身份所得1例;因为政治原因,死后许久方能平反追赠九锡的事例于此出现。节闵帝世1例,契胡权臣尔朱荣死后许久被追赠弥补了鲜卑非宗室贵族,尤其是边镇勋臣无有受赐之先例;同样表明西魏末年皇权不振情况下勋臣死后追赠九锡的“传统”有变为魏晋南朝“禅让”九锡的先兆,此兆至北齐高洋自加九锡,变魏建齐而坐成。

二、勋臣追赠九锡的横向考察——与卒后赠官、爵的关系

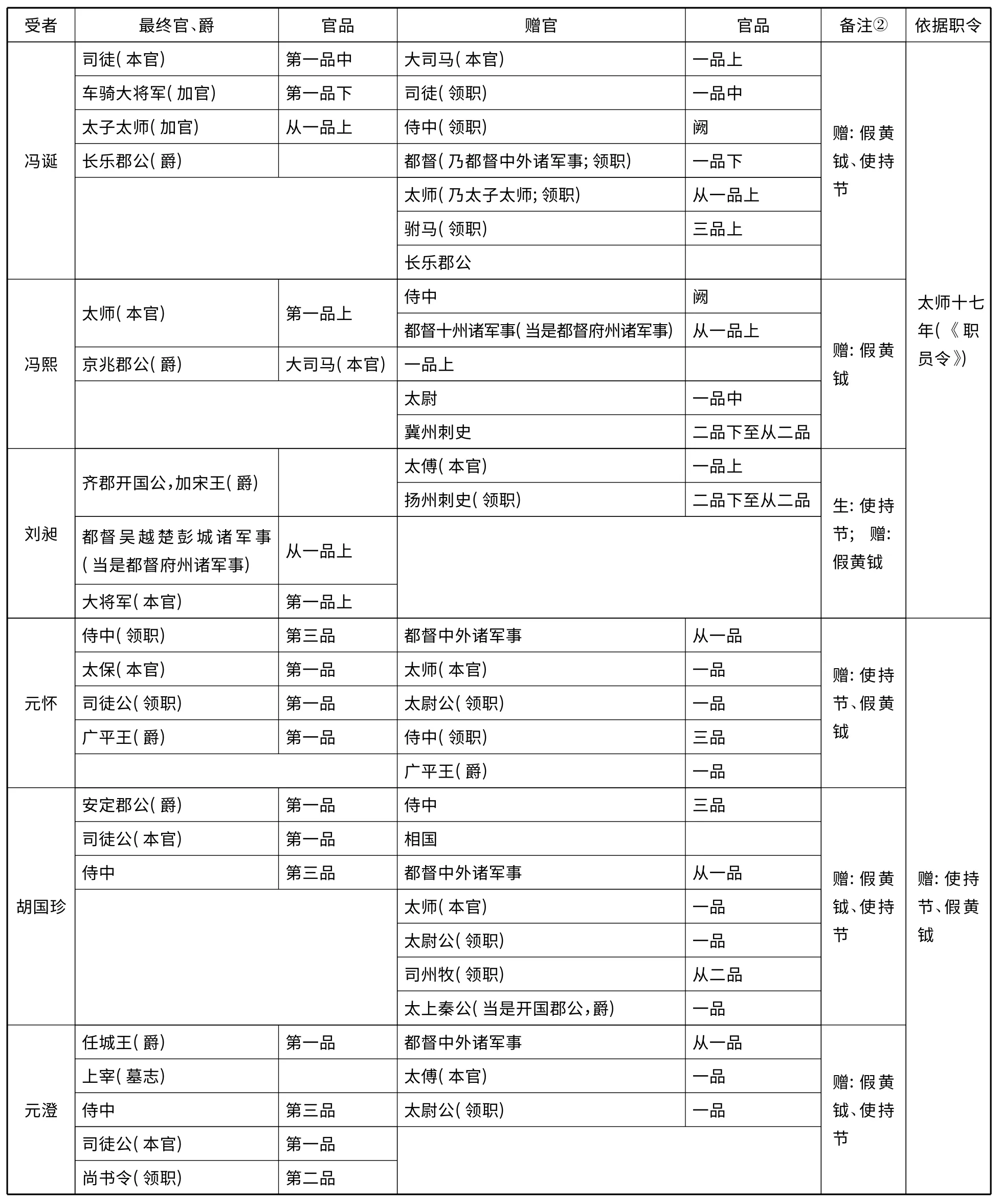

勋臣死后得“备九锡殊礼”,连带有诏赐赙物等,共同凸显卒后荣宠,更可关注者是与之同时的追赠官、爵。卒后赠官、爵当与生前官、爵关联,而此关联恰可成为标示得“加”、“备”九锡殊礼的标准。谨作对比如表二:

表二 北魏受九锡者生前最终官、爵与死后赠官、爵对比表①最终官、爵系受九锡者卒前官、爵,赠官、爵是卒时追赠之官、爵。两者对应的官品,依据受者卒年推定匹配,如冯熙、诞父子卒于太和十九年,依据太和十七年《职员令》,余类此。

②此列是官爵之外诸如使持节、假黄钺之类的加号。“生”表示受者卒前与最终官、爵同存的加号,“赠”表示死后追赠的加号。

(续表)

观览此表,谨分生前最终官、爵与死后赠官、爵两部分联系探讨:

1.生前最终官、爵:(1)官品,依据十七年《职员令》者,本官都在第一品中或上,领职最低也在从一品上;爵位,3例中冯氏父子为公爵,刘昶为公爵,加有宋王之号。(2)依据廿三年《职员令》者,官品中本官皆在第一品,领职除较为特殊的第三品侍中外,最低亦在第二品;且侍中之特别亦体现在4例受者皆有侍中之任,可见侍中“位卑权重”之貌;爵位方面因如前所揭,鲜卑宗室贵族的激增,王爵占到3例,外戚胡国珍为公爵。

2.赠官官、爵:(1)官品依据十七年《职员令》者,本官皆在第一品上,领职除侍中不明,冀州、扬州刺史疑在第二品下至从二品之间,冯诞之第三品上驸马为其驸马身份外,其余皆在从一品上;爵位无变。是除本官全部提为官品最高之第一品上外,与最终官、爵无大差别。(2)依据廿三年《职员令》者,官品中本官皆在第一品,领职除侍中第三品,胡国珍有领从二品司州牧外,其余最低在从一品,更有相国、丞相出现;爵位无变。是除领职提高一阶至从一品外,与最终官、爵无大差别。

又,无论依据十七年还是廿三年《职员令》,抑或尔朱荣,8例皆有加号使持节或假黄钺的类似处。除冯熙、刘昶死后追赠加号为假黄钺外,其余皆是同时追赠加号使持节与假黄钺,而刘昶生前最终官、爵便有使持节一项,这应得自其大将军、都督吴越楚彭城诸军事之职,死后追赠假黄钺当是源于扬州刺史一职,此点与冯熙因冀州刺史而有假黄钺之赠可相互印证。而至孝明帝世,即便逝世之臣子生前最终官爵与死后赠官爵都无刺史、将军之类,亦可加号使持节与假黄钺,当是与追赠九锡相配而行的礼仪制度。

大部分受九锡者生前最终官、爵已是极高,死后赠官、爵提升的空间已不算大。虽然以上八人生前官、爵已然荣显,死后追赠官、爵升幅虽小,然以位极人臣拟之遑未为过,但考虑到北魏这一长时段历史(谨慎而言当是北魏孝文帝太和十九年以后历史)中,官爵荣显如以上八人者,虽未多至如过江之鲫,也绝非少数,如孝文帝改定姓族时与“王室十姓”、“勋臣八姓”并名的汉族四姓①参见陈爽《“四姓”辨疑:北朝门阀体制的确立过程及其历史意义》,《世家大族与北朝政治》,北京:中国社会科学出版社,1998年版,第42—80页。,官爵、门第绝不逊于以上八人,却无一人得蒙死后追赠九锡殊荣,则知生前官、爵并非死后得蒙追赠九锡殊荣的唯一条件。换言之,生前具有高等官爵只是获赠九锡的必要非充分条件:生前具有高官、爵,死后不一定获蒙追赠九锡;死后得蒙追赠九锡者却必须生前已经身居高位。故须考察受九锡者身份所附带的其他因素。

三、勋臣追赠九锡的纵向考察——孝文至孝明受者身份变化解析

如表一所揭,孝文世(太和十九年后)与孝明世受赐九锡者的身份存在显著差别,即孝文世皆是汉族世族,其中尤以冯氏外戚为主;孝明世鲜卑宗室贵族猛增,占据主位。这种变化当与孝文太和改制后的用人政策及客观的政治形势尤其是中枢权力的变动相关。孝文太和改制趋于汉化,宫崎市定称之为“保持本民族(即鲜卑)自豪感的同化”,即是在自觉推行汉化的同时,把自己改变成汉族的贵族,特别是帝室必须高踞于由此产生的新贵族头上,通过贵族,确确实实地控制整个汉民族①宫崎市定:《九品官人法研究》,韩昇、刘建英译,北京:中华书局,2008年版,第25页。。康乐以祭祀典礼为视角对孝文改革的步骤、对象与动机有精到论述,指出“孝文帝改革的步骤与对象是跟他个人在每一阶段的处境息息相关的。”太和十五年文明太后死至孝文“定迁都之计”的十七年,孝文帝对礼制的改革“基本仍局限在强化中原系统祭典的层面上,北亚祭典固然也触动了一些,还谈不上大事更张,这一点说明了当时他虽然已成为地位唯一的统治者,然而在平城地区保守气氛的笼罩下,他显然还不敢放手施为。”而迁洛后,汉化步伐加快,孝文本着“尽可能以中原系统的祭典为范本来重新整顿拓拔的国家祭典”之目的,遵循强化中原系统的祭典和废除杂祀以净化国家祭典的原则,加快推进祭典汉化,改革的箭头甚至直接指向拓拔人以及其他北亚民族的一些日常生活,譬如禁胡服、禁北语、定兴族以及改姓氏等②康乐:《从西郊到南郊:拓拔魏的“国家祭典”与孝文帝的“礼制改革”》,《从西郊到南郊:国家祭典与北魏政治》,台北:稻禾出版社,1995年版,第184页。。加之此时仍有部分鲜卑宗室贵族反对、阻扰改革,故相较前制,孝文所依赖之势力必然向汉族世族倾斜。九锡之产生,便是在此背景下;其作为物化礼乐,所起到的政治作用自然也是为孝文汉化与巩固皇权服务。自兹以降,受九锡者所关涉之阶层遂借助物化礼乐所代表的荣宠及其背后昭示的皇权支撑,抬高自身政治地位,攀附于皇权周围,在自身独立性日益丧失的同时,潜移默化地拨动北魏政局。

限于篇幅,本文仅以元澄、元怀与元怿三人为例,通过这三位孝文至孝明世鲜卑宗室贵族受九锡的原因考察,揭示孝文太和十九年后的时局变化。

孝文时期支持汉化改革的鲜卑宗室贵族的代表非元澄莫属。孝文帝对于元澄的才干极为认同,其说众臣迁都,孝文赞曰“任城便是我之子房”、“若非任城,朕事业不得就也”;又独行恒州事,潜移默化敉平穆泰叛乱,孝文云:“我任城可谓社稷臣也。”顾谓咸阳王等曰:“汝等脱当其处,不能办此”③分见《魏书》卷十九中《景穆十二王列传·任城王云附子澄》,第465-469页。。其才干远超宗室同侪。“史官称任城王澄之才略,魏宗室中之巨擘也”当非虚语④《资治通鉴》卷一四二《齐纪八》永元元年胡注,北京:中华书局,1956年版,第4443页。。可是如此才干孝文却一直不肯予以不次拔擢,元澄官位最高不过尚书仆射⑤祝总斌:《两汉魏晋南北朝宰相制度研究》,北京:中国社会科学出版社,1990年版,第234页。。胡三省以为:“太和之间,朝廷有大议,澄每出辞,气加万乘而轶其上。孝文外虽容之,内实惮之”是个中原因。更为关键的是元澄虽为宗室,贵为皇叔,却是景穆十二王子孙系,与咸阳王禧、北海王详这等孝文亲弟相比,是为宗室疏属。故孝文死前,选择六人为宰辅,史称“六辅”。六辅间杂鲜卑宗室与汉族官僚,而以鲜卑为主,其中与孝文血缘关系最近的咸阳王禧为宰辅之首。“就鲜卑、汉族言,人数是四比二,位次是相互搭配,最高一等是三公,鲜卑二;第二等是尚书令,汉人一;第三等是仆射,鲜卑二;第四等是尚书,汉人一。就鲜卑而言,能干而较疏远的元嘉、元澄担任事务繁杂的仆射,官位低;亲近而才干差的元禧、元详位居三公,元禧且为首辅,握有决策大权。孝文帝以为,这样一来,既照顾了各方面关系,争取了宗室元嘉、元澄等势力和汉族高门的支持,又保证了皇权归于自己的子孙或兄弟之手,……算盘是很精细的。虽然实际情况并未完全照孝文帝预计发展”①祝总斌:《两汉魏晋南北朝宰相制度研究》,第235页。,知孝文帝实为与自己血缘关系最近的献文六王打算较多,虽然禧、详等人并无特殊才干。而澄、嘉虽才干远胜侪辈及其他宗室后辈,但为景穆十二王子孙系,血缘关系远于献文六王。兼之元澄才识足以使孝文“内实惮之”,故孝文死前遗诏取相互制衡之意,而以血缘亲疏定夺掌权强弱,是当时虽已汉化有成:“孝文帝前后,经过由贵族政治向宗王政治,再由宗王政治向皇权政治的过渡,贵族的政治权势逐渐受到削弱,皇权确立了独尊的权威和独立运转政权的能力”②陈爽:《世家大族与北朝政治》,第8页,第15-16页。。但鲜卑贵族势力对于皇权的威胁仍存③陈爽:《世家大族与北朝政治》,第8页,第15-16页。,汉化并未深入到君主希冀贤人天下而不论汉与鲜卑的民族区分程度,孝文于重用汉族高门的同时仍有顾忌,故最终维护皇权之标准仍然依血缘为定。据此亦可知孝文时期鲜卑宗室贵族不获九锡之原因了。

元澄薨于神龟二年(519),孝明帝追赠九锡,孝文之世元澄虽颇立功勋,却无有如东汉故事的九锡之赐;孝文之世的三例九锡授赐完全是外戚(冯诞及其父冯熙)、异姓王(刘昶)死后追赠,也未涉及鲜卑宗室贵族,当是孝文太和十九年九锡开启了北魏九锡的先河,并潜移默化成为定制;九锡授予对象与时间当为勋臣死后追赠,故元澄于孝文时未获九锡实在情理之中;孝文死前对其“内实惮之”的担忧却并未阻止元澄死后被追赠九锡这一“物化礼乐”的最高殊赐,原因当是由于孝文死后政治环境的变化。

宣武登极,以武力迫禧等“诸公各稽首归政”④《魏书》卷三一《于烈传》,第740页。。元禧等谋反,事泄被杀,自此孝文帝遗诏亲疏与权力制衡的方案被破坏。宣武因元禧谋反事不信宗室,专宠外戚高肇,使其由仆射升尚书令专权,鲜卑宗室则遭受打压、抑制。外戚与宗室之争斗虽占上风,但其势力如藤,依附于宣武一身。延昌四年宣武暴卒,无遗诏,适逢高肇统兵在外,同党王显等既无一呼百应之声望,亦乏兵力,宗室势力趁此时机,依靠鲜卑异姓贵族于忠、汉族高门崔光,诛杀高、王,拥立六岁的孝明帝登基。其时“以萧宗幼年,未亲机政”⑤《魏书》卷三一《于忠传》,第742页,第743页。、“诏太保、高阳王雍入居西柏堂,决庶政,又诏任城王澄为尚书令,百官总己以听于二王”⑥《魏书》卷九《孝明帝纪》,第221页。。二月“癸未,太保、高阳王雍进位太傅、领太尉,司空、清河王怿为司徒,骠骑大将军、广平王怀为司空。”是宗室贵族全面掌权,高氏外戚势力虽有“二月庚辰,尊皇后高氏为皇太后”之举,但至“三月甲辰朔,皇太后出俗为尼,徙御金墉”后便一蹶不振了⑦《魏书》卷九《孝明帝纪》,第221页。。孝明即位初期的统治集团权归宗室,宗室之间按照辈分分为三重:元澄属景穆十二王系,为孝文之叔,较孝明长三辈;元雍次之,属献文六王系,为孝文帝弟,较孝明长两辈;元怿、元怀分别为孝文第四、第五子,自属孝文五王系,为孝明帝之叔辈。此时的掌权程度大致与宗室辈分相关,亲疏关系同样存在,只是没有孝文帝时安排的“六辅”之中明显。

侍中、领军将军于忠因由拥立之功,“既居门下,又总禁卫”,兼有孝明帝亲母、此后立为太后的胡氏支持⑧参祝总斌:《两汉魏晋南北朝宰相制度研究》,第318-319页。,“遂秉朝政,权倾一时”⑨《魏书》卷三一《于忠传》,第742页,第743页。。在此人的干预下,上述领导班子又有更换。“八月乙亥,领军于忠矫诏杀左仆射郭祚、尚书裴植,免太傅、领太尉、高阳王雍官,以王还第。”于忠自任尚书令。“己丑,司徒、清河王怿进位太尉,司空、广平王怀为太尉、领司徒,骠骑大将军、任城王澄为司空。……十有二月辛丑,以高阳王雍为太师”⑩《魏书》卷九《孝明帝纪》,第222-223页。。祝总斌指出:“北魏三公、八公不仅是尊宠之位,和南朝相比,参与朝政较多,往往握有实权,有时连‘录尚书事’这个名义都可以省去。”任城王澄的地位在孝明帝之初的政局变动中岿然不倒,始终稳居三公之职,实为宗室力量的中坚。孝明母胡太后临朝听政,先出于忠为外官,以任城王澄为尚书令,任城权势更增,且得到胡太后的认可,孝明帝熙平元年任城王以为胡太后车马制度“宜同至尊,不应更有制造”⑪《魏书》卷一〇八《礼志四》,第2816页。的上奏便是具例。另可注意者,孝文五王系的元怀自孝明登基后,同样手握重权,成为统治集团的重要一员,而政权刚稳固一年,元怀便去世①《魏书·孝明帝纪》“(熙平二年二月)丁亥,太保、领司徒、广平王怀薨。”第225页。,其时距孝明为帝一年有余,以情理夺之,追赠元怀九锡当为灵太后懿旨,是太后欲借助于忠稳固政权,其倚重于忠处是其身为领军将军手挽之兵权。而巩固政权,非仅武力威慑即可,须有政治手腕与威望;且于忠于神龟元年三月辛酉加仪同三司,辛巳便薨,则灵胡太后巩固统治亟需借助德高望重的鲜卑宗室贵族,而其中“三公”、“八公”是为德望所归寄,又手握实权,实是于忠等武力政变推举孝明开创新朝后,灵胡太后“亲览万机”、稳固政权不得不倚重者。此当是孝文五王系的元怀、元怿死后得蒙九锡追赠的原因与价值所在。

与元怀同为孝文子、声望亦不在其下的清河王怿,同样有九锡之赐,不见载于史籍,幸赖出土《元怿墓志》补阙。灵胡太后当政之时,同样拉拢元怿以为己助,《魏书·孝文五王·清河王怿传》云:“灵太后以怿肃宗懿叔,德先具瞻,委以朝政,事拟周、霍。怿竭力匡辅,以天下为己任”②《魏书》卷二二《孝文五王·清河王怿传》,第592页。。可以得见二人之“合作”无间。《元怿墓志》云:“今上(孝明帝)龙飞……进位司徒,侍中如故。……遂登太傅,领太尉公。居中论道,总摄机衡。皇上富于春秋,委王以周公之任。秉国之均,纲维万务……政和神悦,讴咏所归。”其中“皇上富于春秋”,实主政者是胡太后,真正“委王以周公之任”的自是太后无疑。神龟三年七月,太后之妹夫、领军元叉(道武七王系)与刘腾逼肃宗于显阳殿,幽闭灵太后于后宫,同时“诬怿罪状,遂害之。”元叉诬害元怿实源出先前二人之仇雠,而在幽闭灵太后时借机报复,时机的选择,多少透漏出元怿与胡太后的关系。怿在孝昌元年(525)改窆时追赠九锡,与前述诸人死后当即追赠不同,而类尔朱荣。其所以能在此时“备锡九命”,得益于当时政治形势:元叉得势后,遂与太师高阳王元雍等辅政,常直禁中,孝明帝呼为姨父,史称“是时,领军元叉秉权,百僚莫不致敬”、“及清河王怿之死,元叉专政,天下大责归焉”③《魏书》卷二六《尉古真传》、卷二一上《献文六王·高阳王雍传》,第659、557页。正光五年秋,孝明帝与灵太后、元雍密谋图叉。“叉闻之,甚惧,免冠求解。乃以叉为骠骑大将军、仪同三司、尚书令、侍中、领左右。叉虽去兵权,然总任内外,殊不虑有黜废之理也。后叉出宿,遂解其侍中。……寻除名为民”④《魏书》卷一六《道武七王列传·京兆王叉》,第406页。。灵太后自兹反政,并借告密谋反事由赐死元叉。元怿的改窆追赠九锡就是在灵太后反政的背景下进行的;除了对元怿的“冤枉”平反,慰抚民愤,更深隐含之意却是灵胡太后平衡统治集团内部、稳固己之统治的政治手腕。

结 语

北魏孝文帝太和十九年方见九锡的记载,乃汉化制度。然九锡应用的对象、时间及形式大异于“禅让九锡”:勋贵宗亲、外戚、异姓王可以受九锡,彰显出对东汉九锡褒赠功臣原始功用的回归;但皆是在死后由朝廷追赠,显露出皇权逐步摆脱贵族的控制而确立自身独立的权威,并转而限制贵族的特权这一北魏政局发展的基本趋势,与东晋南朝门阀政治下的“禅让九锡”形成鲜明对比。北魏统治者于勋臣死后追赠九锡的形式可谓对九锡原始功能的“变相应用”。

鉴于此前乃至同时段曹魏、两晋及南朝“禅让九锡”对于皇权的威胁,以及北魏自身正处于由宗王政治向皇权独尊转变的关键阶段,“尊君”、“实用”原则实为最重,故变汉故事制度,于勋臣死后追赠九锡,荣誉不能世袭。受九锡的一标准是受者生前一定等级的高官、爵,其与赠官、爵之间除有部分小幅上升外,大部分生前最终官、爵已极高,赠官、爵提升的空间已不算大;又加号使持节与假黄钺,当是与追赠九锡相配而行的礼仪制度。另一标准乃是受者身份所附带的其他因素,兼及政治形势变动。本文所举元澄在孝文世与孝明世的际遇揭示出孝文至孝明世鲜卑宗室贵族权势变化,与此时段存在由外戚、异姓王代表的汉族世族阶层占优转变为鲜卑宗室贵族居多的趋势契合。