试论济公小说从话本到小说文本的传播

2015-06-24王平,赵晔

王 平,赵 晔

(山东大学 文学与新闻传播学院,济南 250100)

试论济公小说从话本到小说文本的传播

王 平,赵 晔

(山东大学 文学与新闻传播学院,济南 250100)

济公出现在文学中,最早不是小说而是有关传记。明代中期出现了有关济公的话本《钱塘渔隐济颠禅师语录》,主要记录济公的言行,作为说书艺人讲说的底本。小说家在此基础上,不断增补润色,清初撰成《新镌济颠大师醉菩提全传》小说文本。清末郭小亭《评演济公传》(即《济公全传》)为济公故事集大成之作,此后的诸多续书则情节雷同、结构松散。

话本;小说;济公

从传播角度来看,《三国演义》《水浒传》《西游记》《说岳全传》《杨家府演义》《三侠五义》等长篇章回小说有一个相同之处,即都经历了从史传记载到话本小说再到长篇小说的成书过程。《济公全传》亦不例外,从史传记载到话本《钱塘渔隐济颠禅师语录》,再到《新镌济颠大师醉菩提全传》,最后形成《济公全传》。 中国长篇章回小说正是在传播过程中不断得到丰富完善,其对接受者的影响也因此不断扩大增强。

一、关于济公的史传记载

尊为神佛的济公,史上确有其人。关于济公的传记有很多[1]。济公有自述《供状》,见于《道藏精华录·济祖师文集》,《钱塘渔隐济颠禅师语录》有所增饰;宋释居简著有《北磵集》,收有《湖隐方圆叟舍利铭》;明释大壑著有《南屏净慈寺》十卷,收《道济传略》;明释明河《补续高僧传》卷十九《二颠师传》中有对济颠的记述;明释传灯《天台山方外志》收《济颠传》;清《天台县志》中记济颠;修于清雍正年间的《浙江通志》收《道济传略》;清书法家梁同书有《宋道济和尚复向碣》;《大清统一志》记道济。到了近现代,各种佛道传记词典中也尽数收录济颠或道济词条。从这些材料中,我们可以大略考证济公生平。

“幼生宦室”是济公在《自述》中对自己身世仅有的提及。对于济公的家世背景,多有考证。于今我们可以知道的,就是济公的确出身宦门,及至出家之时,仍旧是家道殷实。净慈寺高僧居简是济公的师侄,他的《湖隐方圆叟舍利铭》称他是“天台临海李都尉文和远孙”,《佛史别传》《中国佛学人名辞典》和禅宗研究专家潘桂明先生都认为,“文和”系“和文”之误。明释传灯《天台山方外志》《天台县志》则称他是“高宗李驸马之后”;“高宗”当系“太宗”之误,济公祖上李遵勖乃太宗驸马都尉。

李氏源出陇西,约当南北朝时,迁山西新绛,支分上党,衍为望族。家族世代仕宦,且为将门,为官清正,颇有政绩。并且李氏历世积善信佛,济公祖上李崇炬、李遵勖、李端愿还是禅宗临济宗的著名居士,其事迹见于僧传、灯录①。这些都不能不给其后裔带来影响,济公的出家便是体现。随着宋室南迁,济公父辈们流寓浙东天台,隐居县城西北赤城山麓永宁村。长子李茂春家道殷实,年近四旬始得子,这就是济公。

济公出家的年龄,一些传记未见记载,见于记载的,多为“十八岁”、明释大壑《道济传略》,明释传灯《天台山方外志》、清《天台县志》《浙江通志》皆记十八岁。这种说法基本可信。此外《中国佛学人名词典》中记为“弱冠”,萧天石先生在《济颠禅师大传》持“年十七,即剃度”[2]的说法,但这些说法属于少数。

一般说来,都认为济公在杭州灵隐寺出家皈依佛门,南屏山净慈寺是他最后的栖身之处。传记中所记,也多为这两个地方。明释大壑《南屏净慈寺》,明释传灯《天台山方外志》和《天台县志》《浙江通志》,所记皆为二寺。济公出家的第一站,也有不同说法,如许尚枢先生认为济公出家于名闻中外的天台宗祖庭国清寺[3]。所据当是地处济公故乡,但未见详细考证,历代传记中也不曾有相关记载。

济公来到杭州,投奔慧远为师。慧远(1103-1176),字瞎堂,俗姓彭,四川眉山人,是力主抗金的禅宗杨岐派高僧圆悟克勤的弟子,能言善辩,号“铁舌远”。绍兴末年,先后住持护国、国清、虎丘、鸿福诸寺。后受诏住灵隐,多次召入内廷奏对,讲经说法,赐号“佛海禅师”。他为济公授具足戒,济公却难耐坐禅,不喜念经,嗜好喝酒吃肉,经常溜出山门,来到飞来峰下,与顽儿作呼洞猿和斗蟋蟀的游戏。此后,出入歌楼酒肆,浮沉市井,破衣褴衫,状态疯狂。寺众讦之,瞎堂云:“佛门广大,岂不容一颠僧?”遂不敢摈。自是人称济颠。[4]

慧远逝世后,济公失去了庇护。转投净慈寺德辉长老,升作书记僧,寺中榜文开疏也多出自他的笔下。最后圆寂该寺中。在净慈寺中,发生过一件颇能体现济公神通的事情:“火发寺毁,济行化严陵,以袈裟笼罩诸山,山木尽拔,浮江而出,报寺众曰:木在香积井中。六丈夫勾之而出,盖六甲神也。”[5]这件事还见于明释大壑《道济传略》和《浙江通志》等处,是济公最著名的故事之一。香积井历经损毁重建,至今犹在,算是济公神通的一个见证。

济公的卒年,在居简的《舍利铭》中有明确的记载:“嘉定二年(1209)五月十四死于净慈。”居简是济公的师侄,净慈寺第三十七代主持,所记可信。而济公生年未载于《湖隐方圆叟舍利铭》,以致众说纷纭。

当代台湾《佛光大辞典》和《台州地区志》《中国大百科全书》皆记道济生卒年为1150-1209。《辞海》记道济1148—1209(或1208);《天台县志》记道济1148—1209。这两种说法比较相近。济公临终时作有偈语:“六十年来狼藉,东壁打到西壁。如今收拾归来,依旧水连天碧。”如果“六十年来狼藉”作为济公的生平来计算,那么济公的生年就应该在1149左右。居简《湖隐方圆安舍利铭》中虽然没有提到他的生年,但是说他“信脚半天下,落魄四十年”,应该是指他出家后的时间。前文已述济公十八岁出家,如果济公出家四十余年,那么济公活六十岁左右,也基本符合条件。陈垣《释氏疑年录》也曾考证,济公生于宋高宗绍兴十八年(1148年),卒于宋宁宗嘉定二年(1209年),世寿六十二。

明释大壑《道济传略》记载:母王氏,梦吞日光而生,绍兴三年十二月初八日也。即1133~1209。也就是说,济公活了76岁。大壑也曾任净慈寺主持,这一说法出自济公入灭之地,似乎可信性较大。清梁同书《宋道济和尚复向碣》也将济公生年记为绍兴三年。如果居简所言“信脚半天下,落魄四十年”不做考虑,只以“六十年来狼藉”作为济公出家的时间来计算,济公十八岁出家,76岁的说法也能说得过去。

《济颠语录》是现存最早明确写出济公出生年月的书。据其所说,济公生于“宋光宗三年”,即绍熙三年(1192),由此而至嘉定二年(1209),只活了十八岁。而通常我们的说法是济公十八岁出家。如果济公生年十八岁,也不可能写出“六十年来狼藉”偈语。所以这种说法不足取信。

《辞源》记济颠公元 1129—1202年,这种说法仅此一处,与其它观点出入较大,亦不知何所依据。

综合上述说法,济公最为合理的生卒年当是1148(或1150)-1209,出家四十余年,享年六十余岁。

济公出家前的俗名,一般见到的有李心远、李修缘、李修元三种。关于济公生平的权威文献《舍利铭》,没有提及其俗名。《济颠语录》用“李修元”,《济公传》用“李修缘”,《佛光大辞典》、《辞海》、《天台县志》、《台州地区志》皆用“李心远”。

历代僧传、志书,只载法号,罕提俗名,古人平时一般用字,正名在成人后多隐讳。世俗人这样,方外人尤甚“僧不问姓,道不问岁”。这三个名字,读法相近,实为一音之讹,是音近异写,都带有浓厚的隐逸之气,宗教色彩鲜明。用以解释家族佛释传统的影响以及济公本人与佛之缘都很贴切。

济公法名道济,一般认为是杭州灵隐寺慧远大师所取。“道济”的意思,是以佛教真理、佛法普济众生,普渡信众,体现了大乘佛教“饶益有情”的精神。

济公在净慈寺任书记僧,执掌文书。《济颠语录》亦颇多僧俗称济公为济书记的地方。因此“济书记”也算是济公的一个名号。

居简为济公写的《塔铭》题为《湖隐方圆叟舍利铭》。铭中说“叟名道济,曰湖隐,曰方圆叟,皆时人称之。”后世僧传则多作“字湖隐,号方圆叟”。 明释大壑《道济传略》和《浙江通志》《中国人名大辞典》《佛光大辞典》《中国佛学人名词典》《中国大百科全书》所记皆是如此。至于《钱塘渔隐济颠语录》中的“渔隐”,一般认为是“湖隐”之误。

济公在世时,人们就称他为“济颠”。当年僧众告他违背戒律,灵隐寺住持慧远却说“禅门广大岂不容一颠僧”。于是,“济颠”就成为法名道济之外的绰号。济公不喜念经,嗜好酒肉,衣衫褴褛,浮沉市井,游戏人间。但却时常救人于水火,既颠且济,这个称呼是对其外貌和精神的最好概括。至于济公、圣僧、济公活佛等名号,则是后代人对高僧道济的尊称了。

综上所述,济公生平简况如下:济公(1148或1150-1209),天台人,法名道济,本名李心远,字湖隐,号方圆叟,俗称济颠。十八岁出家杭州灵隐寺,后迁净慈寺,任书记僧,并于净慈寺圆寂。

二、关于济公的话本小说

南宋释居简《湖隐方圆叟舍利铭》,称济公是“天台临海李都尉文和远孙,受辞于灵隐佛海禅师,狂而疏,洁而沽,着语不刊削要,未尽合准绳,往往超诣,有晋宋名缁逸韵。信脚半天下,落魄四十年”。而在宋元人编纂的书籍里,也有多处收录了济公的诗歌。如南宋潜说友纂《咸淳临安志》卷三十八录其《题玉泉》诗一首;宋释法应、元释普会编的《禅宗颂古联珠通集》卷三、四、六、七中,分别录其颂古诗四首;元孟宗宝编的《洞霄诗集》卷八,录其《游洞宵》诗一首,等等。[6]

讲述济颠故事的小说,现在所知最早为明晁瑮《宝文堂书目》所著录的《红倩难济颠》平话[7],但未见传本。明天花藏主人《醉菩提传》载有济颠事迹:

济颠者本名道济,风狂不饬细行,饮酒食肉与市井浮沉,人以为颠也,故称济颠。始出家灵隐寺,寺僧厌之,逐居净慈寺,为人诵经下火,累有果证。年七十三岁端坐而逝,人有为之赞曰:非俗非僧,非凡非仙,打开荆棘林,透过金刚圈,眉毛厮结,鼻孔撩天,烧了护身符,落纸如云烟,有时结茅宴坐荒山巅,有时长安市上酒家眠,气吞九州岛,囊无一钱,时节到来奄如蜕蝉,涌出舍利八万四千。赞叹不尽,而说偈言,呜呼!此其所以为济颠也。今寺中尚塑其像。[8]

胡胜先生对济公小说话本的流变有比较详细的考证,现简述如下:明嘉靖间杭州已有说话人讲“济颠”故事。今天所见济公系列小说话本中最早的一种是题“仁和沈孟柈述”的《钱塘渔隐济颠禅师语录》。为明隆庆三年刊,题四香高斋平石监刊本,不分回目,现藏于日本内阁文库。孙楷第《中国通俗小说书目》卷三《明清小说部甲》及《日本东京所见小说书目》卷四《明清部三·灵怪类》有著录。

据陈桂声《话本叙录》,此书又有明崇祯间杭州写刻本,题《济颠语录》;清初刊本,题《钱塘渔隐济颠师语录》;清乾隆九年甲子(1744)吴门仁寿堂刊本,题《济公传》,分十二卷,第—卷第一页题“西湖渔樵主人编”,卷首有序,后署“乾隆九年季春金陵旅寓枫亭王宣撰”。其中《钱塘渔隐济颠师语录》,仅见路工《明清平话小说选》第一辑(上海古典文学出版社1958年版),且云“有清初刊本,未见”。但1984年人民文学出版社出版路工、谭天合编《古本平话小说集》上下册,收入此书。据编者介绍说,此书书名简称为《济颠语录》,全称为《钱塘渔隐济颠师语录》,是据祟祯本排印的。又路工著《访书见闻录》载,此书为明祟祯年间写刻本,半页十行,每行二十字。所以将此书归为崇祯本。清乾隆本《济公传》,孙楷第云:内容与内阁文库之《济颠语录》全同,文字亦几全数沿用。唯分为十二卷,各立标题而已。

又据《古本稀见小说汇考》,有《新镌绣像麴头陀济颠全传》三十六则,康熙刊本,大连图书馆藏。有图十二页,正文每半页八行,每行二十字。题“西湖香婴居士重编”、“鸳水紫髥道人详阅”、“西墅道人参定”。首有康熙戊申(七年)自序,署“香婴居士”。香婴居士即王梦吉,梦吉字长龄,杭州人。此书内容大致同《济颠禅师语录》。所不同者,第四则以下涉及径山、嵊县等地址,均为《济颠语录》所无。“李修元悟道焚经”、“渡钱江中途显法”、“过茶坊卧游阴府”、“罩袈裟万木单撑”、“显水族烹而复活”等情节也是新的。可以设想此本是居住在西湖的王梦吉以《济颠语录》为基础兼采民间传说与文人作品加以充实编写,但应是根据另隆庆本改编的,故而题为“西湖香婴居士重编”,而由另外二人“详阅”、“参定”。当归入隆庆本。所不同者,此书分则,且有标题,又于书前著高宗、孝宗事,后加禅师圆寂后轶闻数则。

此外就是天启本。即天启间刻本《济颠罗汉净慈显圣记》(见于冯梦龙所编《三教偶拈》),现藏日本东京大学东洋文化所。天启本较之前两者改动较大。除书名改为《济颠罗汉净慈寺显圣记》,且将无竟斋赞语移至书末,不见图像。此书国内原仅见之于满文译本《三教同理小说》。比之前两种版本,此书虽书名有异,文字有所增饰,但细勘之下,可发现它是隆庆本的变种。日本东京大学东洋文研究所双红堂文库所藏《三教偶拈》卷首有冯梦龙的“叙”:偶阅王成公(王阳明)年谱……因思向有济颠、族阳小说,合之而为三教备焉。由此可知天启本《济颠罗汉净慈寺显圣记》是经过冯梦龙改编加工的旧作。从文中可以看到凡隆庆本粗略简陋处皆加以修订、补缀,繁冗处删减合并,使文气前后贯通、简洁利落。[9]

孙楷第先生的《日本东京所见小说书目》卷四灵怪类以及《中国通俗小说书目》卷三明清小说部甲,都著录了明隆庆本,书名皆为《钱塘渔隐济颠禅师语录》;包括上面所提清初刊本《钱塘渔隐济颠师语录》,也为“渔隐”而不是“湖隐”。但据孙楷第先生考证:宋释居简《北磵文集》有《湖隐方圆里舍利塔铭》,题下侧注“济颠”二字。文中云道济为天台李氏子,时人称为“湖隐”,全与本书合。而且在宋释法应、元释普会所编集的《禅宗颂古联珠通集》卷三、四、六、七所收的道济的四首诗的试题下,也都标明了“湖隐济”。 所以知道“渔隐”,盖为“湖隐”之误是可以确定的。所以今所见的版本,包括排印本在内,无论是什么年间的版本,多题为《钱塘湖隐济颠禅师语录》或者《济颠语录》。[10]

济公是位富有传奇色彩的历史人物,他的所作所为在其生前就已经成为街谈巷议的新闻,在他身后,人们出于崇敬和怀念之情,更是有意无意地加以神化。我们可以这样揣测《钱塘渔隐济颠禅师语录》的产生:京都杭城的说话人采掇那些坊间流传的传闻、妇孺皆知的故事以及一些脍炙人口的济公诗文,加以联缀、编排,予以记录、描摹、润色,成为说话人据以讲述的话本。联系书中讲述语气和套话,属于话本无疑,由“仁和沈孟柈述”的“述”字推测,沈最有可能是一位说书艺人。此书不分卷,不分回,这正是早期评话的特点;又加掺杂俗语,夹录诗词,粗略简朴的形态,显示出曾在民间流传的迹象。路工先生“疑为元、明之际说话人所用的底本”[11]是颇有见地的。

根据这种说法,从《钱塘湖隐济颠禅师语录》的内容来看,有讲参禅悟道之事的,如道济出家后参远瞎堂等;有滑稽说笑的成份,如翻跟斗、唱山歌等;甚至有不严肃的内容,如写济公出入坊曲,与妓女戏弄,有染无著等。所以它应属于说参请或说诨经类的话本小说。黄永年先生认为它的性质应同于《东坡居士佛印禅师语录问答》,把它定为“说参请”话本当“非无知妄说”[12]。其它本子的《济颠语录》从回目来看,皆由此而来,尽管情节有所润色,但话本痕迹依旧明显。因此,话本小说当是济公小说发展的第一阶段。

三、关于济公的小说文本

《醉菩提》上承《济颠语录》,下启清中叶以后出现的《济公全传》,较之前者完整而生动,较之后者简洁而少枝蔓,为济公故事演变中至关重要的本子。

据《古本稀见小说汇考》:《新镌济颠大师醉菩提全传》别题《新镌济颠大师玩世奇迹》,凡二十回,约七万二千字,不分卷,署“天花藏主人编次”,卷首有桃花庵主人序,宝仁堂刊本,大连图书馆藏;又有《醉菩提全传》四卷二十回,无回目,亦署“天花藏主人编次”,道光二十七年大文堂刊本,伦敦英国博物院图书馆藏;又,《舶载书目》亦著录此书,题“西湖墨浪子偶拈”,有天花藏主人序。此书国内尚有北京大学图书馆藏务本堂刊本,亦题“天花藏主人编次”,桃花庵主人序。

据《醉菩提传》校点后记中说:《醉菩提》全称《济颠大师醉菩提全传》,又名《济颠大师玩世奇迹》《济公全传》《济公传》《皆大欢喜》《度世金绳》等。题“天花藏主人编次”,亦有题“西湖墨浪子偶拈”者。[13]《醉菩提》现知有乾隆、道光、同治、光绪多种刊本,此次点校以乾隆五十三年金阊古讲堂本为底本。

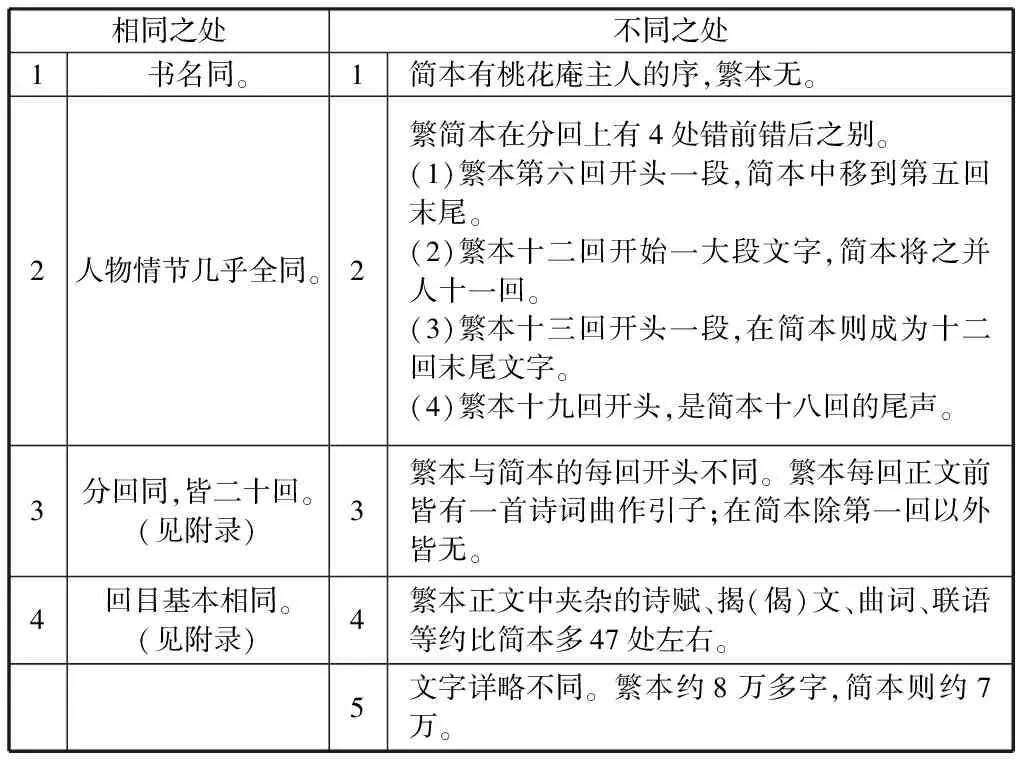

据上,《醉菩提》虽然版本众多,但主要是两种,有题 “天花藏主人编次”者,有题“西湖墨浪子偶拈”者,但都未能注明二本之间的关系。据胡胜《济公小说的版本演变》,这二者一为繁本,一为简本。署“天花藏主人编次”者为简本,题“西湖墨浪子偶拈”者为繁本,二者异同归纳如下:

相同之处不同之处1书名同。1简本有桃花庵主人的序,繁本无。2人物情节几乎全同。2繁简本在分回上有4处错前错后之别。(1)繁本第六回开头一段,简本中移到第五回末尾。(2)繁本十二回开始一大段文字,简本将之并人十一回。(3)繁本十三回开头一段,在简本则成为十二回末尾文字。(4)繁本十九回开头,是简本十八回的尾声。3分回同,皆二十回。(见附录)3繁本与简本的每回开头不同。繁本每回正文前皆有一首诗词曲作引子;在简本除第一回以外皆无。4回目基本相同。(见附录)4繁本正文中夹杂的诗赋、揭(偈)文、曲词、联语等约比简本多47处左右。5文字详略不同。繁本约8万多字,简本则约7万。

除了内容情节的异同之外,繁简本之间也有个先后的问题。据胡胜先生考证,当是繁本在前,简本由繁本改编而来。简本文字相形之下更为简洁明快。繁本承自“语录”的诗词文多为简本舍弃不用。

据《古本稀见小说汇考》,《醉菩提》之后有《济公传》,十二卷,每卷一联目。题“西湖渔樵主人编”。卷首有序,署“乾隆九年季春金陵旅寓枫亭王宣撰”,清乾隆吴门仁寿堂刊本,日本宫内省图书寮藏。此版本不能亲见。回目据孙先生《日本东京所见中国小说目录》卷四明清部三,也有残缺(第五卷)。且孙先生认为:“内容与内阁文库之济颠语录全同,文字亦几全数沿用,唯分为十二卷各立标题而已。”[14]

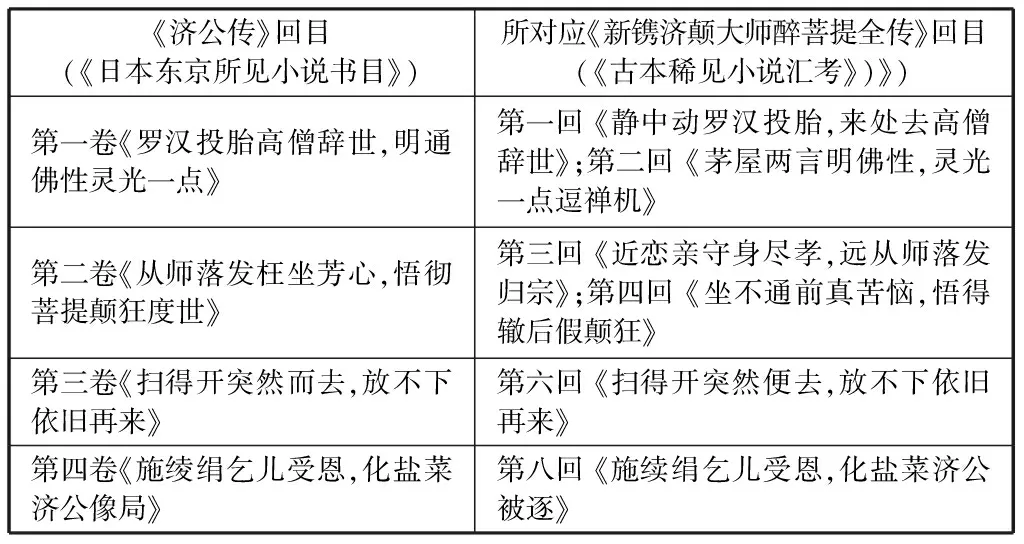

但据大部分目录来看:《济公传》第一卷《罗汉投胎高僧辞世,明通佛性灵光一点》,当为《醉菩提全传》中第一回《静中动罗汉投胎,来处去高僧辞世》与第二回《茅屋两言明佛性,灵光一点逗禅机》所合;第二卷当为《醉菩提》第三回与第四回所合,第七卷由第十四回与第十五回合并而来。其它第三、四、六、八、九、十、十一、十二各卷回目分别和第六、八、十二、十五、十六、十七、十九、二十各回回目除个别文字外,基本相同。因此基本可以断定,为《新镌济颠大师醉菩提全传》的缩本。

《济公传》回目(《日本东京所见小说书目》)所对应《新镌济颠大师醉菩提全传》回目(《古本稀见小说汇考》)》)第一卷《罗汉投胎高僧辞世,明通佛性灵光一点》第一回《静中动罗汉投胎,来处去高僧辞世》;第二回《茅屋两言明佛性,灵光一点逗禅机》第二卷《从师落发枉坐芳心,悟彻菩提颠狂度世》第三回《近恋亲守身尽孝,远从师落发归宗》;第四回《坐不通前真苦恼,悟得辙后假颠狂》第三卷《扫得开突然而去,放不下依旧再来》第六回《扫得开突然便去,放不下依旧再来》第四卷《施绫绢乞儿受恩,化盐菜济公像局》第八回《施续绢乞儿受恩,化盐菜济公被逐》

而《济颠禅师语录》三十六则回目如下:

第一则 《太上皇情耽逸豫,宋孝宗顺旨怡亲》

第二则 《梵光师泄机逢世,韦驮神法杵生嗔》

第三则 《看龙舟旃檀显化,住天台嗣接前因》

第四则 《国清寺忽倾罗汉,本空师立地化身》

第五则 《王见之媒身馆谷,李修元悟道焚经》

第六则 《野狐禅嘲诗讪俗,印泰峰忿激为憎》

第七则 《李修元双亲连丧,沈提点招引杭城》

第八则 《访径山西湖驻足,拜瞎堂剃发潜形》

第九则 《坐云堂苦耽磨炼,下斋厨茹酒开荤》

第十则 《选佛场独拈僧顶,济颠师醉里藏真》

第十一则 《冷泉亭一棋标胜,呼猿洞三语超群》

第十二则 《济公师大分衣钵,出明珠救范回程》

第十三则 《渡钱塘中途显法,到嵊县古塔重新》

第十四则 《天台山赤身访舅,檀板头法律千钧》

第十五则 《十锭金解冤张广,八功水救拔王筝》

第十六则 《上红楼神常拥护,落翠池鬼也修行》

第十七则 《陈太尉送归寮院,众僧徒计逐山门》

第十八则 《剪淫心火炎子午,除隐孽梦报庚申》

第十九则 《放虾蟆乞儿活命,看蛇斗闲汉逃屯》

第二十则 《古独峰恶遭天谴,陈奶妈雨助龙腾》

第二十—则 《过茶坊卧游阴府,见猛虎夜啖邪髡》

第二十二则 《看香市沿途戏谑,借雷公拨正邪萌》

第二十三则 《救崔郎独施神臂,题疏簿三显奇文》

第二十四则 《檀长老谕严戒律,济颠师法喻棋枰》

第二十五则 《净慈寺伽蓝识面,京兆府太尹推轮》

第二十六则 《闹街坊醉书供状,随猎骑赔脱荆榛》

第二十七则 《昭庆寺偶听外传,莫山人谩自评论》

第二十八则 《访别峰印参初志,传法嗣继续孤灯》

第二十九则 《梦金容多金独助,罩袈裟万木单撑》

第三十则 《三昧语红蝇出鼻,九里松死客还魂》

第三十一则 《倍巍栏吐成飞走,进图画服济饥贫》

第三十二则 《梦旃擅移归天府,剃梵化衣钵犹存》

第三十三则 《显水族烹而复活,护高松不至为薪》

第三十四则 《沁诗脾济公回首,拈法语送入松林》

第三十五则 《六和塔寄回双履,伽蓝殿复整前楹》

第三十六则 《焚化师宗风大振,表济公百世香云》

可见《济颠禅师语录》与《济公传》回目几无相通之处,版本传承当以《醉菩提全传》更多。

至于收在《西湖佳话》中的《南屏醉迹》,主要摘取济公到净慈寺以后为施主治病、托梦化缘、古井运木和使权贵折服等故事,题“古吴墨浪子搜辑”,不分卷,约一万五千字。据《古本稀见小说汇考》[15],《醉菩提全传》与墨浪子撰《西湖佳话》中《南屏醉迹》,仅文字繁简不同,内容亦无甚殊异。但由于经过整理润饰,显得条理化,语言典雅,明显优于《济颠语录》。

至光绪初期则有郭小亭《评演济公传》(即通常所言《济公全传》)。此书为济公故事集大成之作,自出现后,便广受欢迎。[16]姚聘侯序云:“言非表诸浅近,其言不足以感人;事不设为神奇,其事不足以垂训。盖圣经贤传,原道义所攸关;而野史稗官,尤雅俗所共赏也。”[17]可见,济公小说受欢迎之因,就在于以神奇、谐趣的济公事迹垂训于世。济公世俗化的神佛形象三分像神,七分像人,与神圣化的神佛形象相比,与平民百姓、善男信女的距离更近,使人感到亲切,因而受百姓和市民欢迎。

《评演济公传》的作者为郭小亭。有关郭小亭的参考资料不多,《评弹通考》载《评演济公传》资料三则。第一则录有姚聘侯写于光绪三十二年(1906)的《评演济公传》序文,其中说明此书作者为郭小亭:“适有友人阎君华轩,携郭小亭先生所著是书来,张君翻阅一遍,觉文言道俗,如历其境,如见其人。……遂商于津门煮字山房主人魏君岱坡,不怕重赀,付之石印。”[18]姚聘侯的序文,不但指出《评演济公传》的作者为郭小亭,更叙述他和魏岱坡商量将此书付之石印的出版过程。 此外,《评弹通考》中所载的《评演接续后部济公传》三则之二,姚聘侯写于光绪丙午年(1906)的《评演接续后部济公传》序,提“《济公传》一书,初刻方成,已不胫而定。阅之者不无遗珠之憾,乃复言于煮字山房主人岱坡魏君,求其完璧。遂重货求郭小亭先生所著续本,付志石印,粲然大观。美乎备矣!”[19]《评演济公传》因广受读者欢迎,书商便重金求郭小亭著续本,郭小亭因而写成《评演接续后部济公传》。

自郭小亭《评演济公传》及续书出现后,众多济公续书亦相继推出,构成蔚为大观的《济公传》系列小说。至于续书的作者,可稽考的资料也不多。浙江古籍出版社《济公传》系列小说出版说明载:《四续》至《十续》出自坑余生之手[20]。吉林文史出版社《济公全书》出版说明则录《四续》和《九续》的作者是葛啸侬。《六续》、《七续》的作者是坑余生。至于其他续书的作者,却未能稽考[21]。 至于刊本方面,浙江古籍出版社在1991至1992年辑校《评演济公传》至《四十续济公传》,分六集十二册出版[22]。吉林文史出版社1997年出版《中国神怪小说大系济公全书卷》,将《评演济公传》至《四十续济公传》,分十五册出版[23]。总体而言,续书借《评演济公传》广受欢迎之势蓬勃而出,却有不少缺失和粗疏之处,如情节雷同,枝叶蔓生,结构松散等,艺术价值不高。唯其所赖以产生和表现的时代背景及思想意义才更能证明它们的存在意义。

注释:

①灯录,即《传灯录》,是禅宗历代传法机缘的记载,譬如灯火相传,展转不绝,所以叫《传灯录》。

[1][3]许尚枢.济公生平考略[J].东南文化,1997,(3).

[2]萧天石.济颠禅师大传[M],北京:佛教文化出版社,1981:1.

[4][5]许尚枢.天台山济公活佛[M].北京:国际文化出版社,1997.

[6]许红霞.道济及《钱塘湖引济颠禅师语录》有关问题考辩[G]//北京大学古文献研究所集刊(一).北京:燕山出版社,1999.

[7]【明】晁瑮.宝文堂书目:“子杂类” [M].上海:古典文学出版社,1957:129.

[8][13]【明】天花藏主人.醉菩提传[M].北京:人民文学出版社,1999:319,319.

[9]胡胜.济公小说的版本流变[J].明清小说研究,1999(3).

[10][12]黄永年.记清康熙刻本《济颠语录》[G]//陈桂声.话本叙录.珠海:珠海出版社,2001:92,92.

[11]路工.明清平话小说(一)[M].上海:上海古籍出版社,1986:236.

[14]孙楷第.日本东京所见小说书目[M].北京:人民文学出版社,1981:98.

[15]谭正璧.古本稀见小说汇考[M].浙江文艺出版社,1984:308.

[16]许尚枢.试论济公小说的演变[J].东南文化,1994(2).

[17][18][16]谭正璧.评弹通考[M].北京:中国曲艺出版社,1985:56,56,56.

[20][22]浙江古籍出版社.《济公传》系列小说出版说明[G]//济公传[M].杭州:浙江古籍出版社,1991:2,3.

[21][23]《济公全书》出版说明[M].济公全书[M].长春:吉林文史出版社,1997:2,2.

(责任编辑:孙书平)

On the Transmission ofJiGongNovelsfrom the Script for Story-telling to the Novel Text

WANG Ping,ZHAO Ye

( School of Literature and Journalism,Shandong University, Jinan,250100,China )

The literary image of JiGong first appeared in biography, rather than novel.QianTangYuYinJiDianChanShiYuLu,the script for telling JiGong story appeared in the middle of Ming Dynasty, which primary recorded JiGong's words and actions. Novelist, on this basis, the continuously supplemented finishing touches, and had written the novel text ofXinJuanJiDianDaShiZuiPuTiQuanZhuanin the early Qing Dynasty. Of the late Qing dynasty when Guo Xiaoting’sPingYanJiGongZhuan(i.e.,JiGongQuanZhuan) was the masterpiece of JiGong story. Since then many of the continuations were the same plot and loose structure.

Script for Story-telling; Novel; JiGong

2015-09-12

王平(1949-)男,山西祁县人,教授,博士生导师,主要从事中国古代小说研究;赵晔(1987-),男,山东潍坊人,硕士研究生,主要从事中国古代文学研究。

I246.4

A

1008-7605(2015)06-0009-07