论三重文化空间中祥林嫂的意义

——对《祝福》的文本还原*

2015-06-24周飞

周 飞

论三重文化空间中祥林嫂的意义

——对《祝福》的文本还原*

周 飞

(暨南大学文学院,广东广州510000)

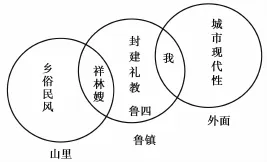

理解祥林嫂意义时,现代性价值立场的确立使得封建意识形态作为具有标出意味的整体被区隔出来。这种视域将祥林嫂身处其中的三重文化空间理解为封建意识形态与现代性的二元对立,并导致祥林嫂与“我”之间对称性的叙事一直未被言及。事实上,祥林嫂意义的复杂结构正表现为发生于山里文化空间与鲁镇文化空间之间的悲剧命运,由来自外面即第三重文化空间的“我”所讲述。从这个文本现场出发,我们或许能获得祥林嫂出走的现代性启示,还原祥林嫂悲剧命运的内在意义。

祥林嫂;封建礼教;乡俗民风;文化空间;现代性视角

“祥林嫂之死”是现代文学中的阿里阿德涅之线。祥林嫂悲剧命运所串联的整套封建罪名成为评论者借以与旧意识形态撇清关系的靶心。无论是早期著名的封建“四大绳索说”(族权、父权、夫权、神权),还是语文教科书里板上钉钉的封建礼教吃人说,都因教化目的或多或少地脱离了文本本身,在简化文本的同时强化了“阶级仇”“民族恨”,将“祥林嫂之死”推给万恶的旧社会。

近些年,随着学术自觉以及研究方法的多样化,关于祥林嫂悲剧的讨论百花齐放,各种观点竞相浮出水面。如在《鲁四老爷论》中,逄增玉认为鲁四老爷恰恰没能做到儒道所要求的准则,只是个一知半解的“伪儒”,而祥林嫂是被封建礼教所迫害,与这个对封建礼教一知半解的鲁四老爷无本质上关联[1]。其中,封建礼教本身作为一个问题逐步被提了出来。在《民俗控制与祥林嫂之死——对〈祝福〉的另一种解读方式》一文中,范志强则引入民俗视角,将祥林嫂之死归结为民俗传统的奖罚制度,鲁四老爷也只不过是民俗传统中的一个执行功能[2]。这两篇文章观点和视角虽有不同,但都或隐或显地为鲁四老爷撇清责任,将罪责推给封建社会中整一的、抽象的观念(礼教、民俗传统)。

有关祥林嫂之死的讨论,分歧为何如此之大?这引起了笔者的兴趣。事实上,从《祝福》发表以来,这条不断变换的阿里阿德涅之线非但没把我们带向迷宫的终点,反而呈现出扑朔迷离、不断衍生的态势。因此,回到文本现场,对祥林嫂命运重新进行细致而科学的考察成为这篇文章的题中之义。

一、祥林嫂的出走——封建社会内部的文化逻辑

当现代性还未作为一种文化视角被引入之前,整个中国社会由自身的文化逻辑所支配。虽然中央集权制能使封建王朝有效地管理地方,但由于种种限制,由上而下的官方意识形态(封建法律与礼教)很难完全渗透到乡镇山林之中。就拿婆婆逼迫祥林嫂嫁人换钱的事来说,“宗法是礼教的起源”[3]。婆婆权威来自家长身份,她看似有权支配祥林嫂的婚姻,但事实上,她所代表的封建宗法制还必须受到“大宗”天子意识的制约。天子是天下的共主,代表天子意识的封建法律理论上应凌驾于家族宗法之上。婆婆逼迫祥林嫂出嫁不但违背了封建礼教(贞节),也触犯了《大清律例》。《大清律例》明文规定:“其夫家之祖父母及期亲强嫁者,罪亦如此。”随后的法律解释中也强调:“若利有而逼逐之,更当从重也。”[4]婆婆虽是祥林嫂的“家长”,但在法律上也没有权力将祥林嫂“强嫁”,何况里面还涉及到利益纠葛。

当祥林嫂“守节”与宗族“家长制”两种封建社会内部的文化规则发生碰撞时,封建礼教自身的裂缝就暴露出来,探索并质疑里面混入的异己成分,成为本文思考祥林嫂悲剧的一条线索。首先回到礼教构成上,礼教本身不是一蹴而就的,它是一个在历史发展中不断变革的概念,直至现代性价值观念、秩序规则被确立以后,它才完成自身目的,成为与现代性所区隔的封建礼教。蔡尚思先生在《中国礼教思想史》一书中详细地揭示了儒家礼教发展的每个具体环节,吊诡的是自孔子奠定宗法礼教规则以后,每一时期都有大批思想家攻击礼教,如春秋战国老子、庄子对儒家宗法礼教的反对,魏晋阮籍、嵇康等痛斥礼教,宋元明清袁枚反礼教反理学,清末谭嗣同既反礼教又尊孔学等。笔者认为,对礼教具体环节的展开、增删、强调以及猛烈批判都是封建礼教概念内部的自我运动,它构成了封建礼教概念的不同历史阶段,继而在与现代性区隔后返回到整个封建礼教概念之中。现代性则是与封建礼教截然对立的价值秩序,也正是在对封建礼教整体拒绝与批判中形成了其自身的文化范式。在封建礼教概念动态的展开中,我们发现礼教本身也不是一概而论的,这个维系了封建社会上千年的统治工具,其内部既有合理部分,也有变形异化部分,但何以一到鲁迅《祝福》,到了现代社会就被一锅端,成为“吃人”的封建礼教呢?

礼教自身的动态变化导致在封建文化逻辑内部很难确认其真实的文化形态。与不断演变的概念相比,它的功能与作用相对稳定。《礼记》里说:“是故礼者,君之大柄也。所以别嫌明微,傧鬼神,考制度,别仁义,所以治政安君也。”[5]602礼教是封建社会“治君”的“治物”,能够制衡自然人欲,实现道德的自我完善。作为自上而下推广的“器”(手段)必然会与自下而上的“喜怒哀乐之情”即自然人欲发生冲突,继而无法做到彻底的“风易俗易”。

这两者产生的冲突恰好为我们提供了一种更为广阔的视野。礼教的功能作用是节制人欲,移风易俗即推行一套自上而下的官方意识形态,从而教化由单纯地理环境差异以及自然人性所形成的乡风民俗,达到巩固封建王朝统治的目的。“能以礼让为国乎?何有?不能以礼让为国,如礼何?”[6]然而,这只是封建统治者的终极理想。在现实操作中,以封建法律为代表的国家机器,以封建礼教为代表的官方意识形态往往很难抵达一些僻远地区。社会底层民众并未完全接受这套意识形态,即使他们接受,在他们的日常生活中也难以做到。

由于官方意识形态自身的限制,这套自上而下的礼教有时候甚至需要向乡风民俗做出让步,甚至将其纳入自身之中以消除可能带来的冲突。《曲礼》就已经有:“礼从宜,使从俗。”[5]6《王制》曰:“修其教不易其俗,齐其政不易其宜。”[5]358可以说,礼教从一开始就不是一套完全独立和自主的价值准则,它只不过是封建王朝进行统治的“器”,只要大前提不变,随时可以根据实际而有所变异。这并不意味着礼教与乡风民俗之间的内在抵牾就此消失,而是呈现出像皇权(封建法律)、族权(婆婆)以及族权内部的家族成员(祥林嫂)之间表面上合乎情理,内里却激流暗涌,随时会撕扯封建礼教自身的合法性。

笔者强调的乡风民俗突出其自下而上的自然性,即由地理环境、自然人欲不断磨合而约定俗成的地方习惯。礼教则突出其自上而下的约束规范性,它是统治者意识的集中体现。在现实的文化空间里,乡风民俗与封建礼教并不能像纯粹概念那样截然分开,二者在抵牾中相互妥协、互相融合。准确地说,纯粹而未受乡风民俗或者其他因素侵入的封建礼教只能停留在大儒的构想中,但是我们不能因二者在现实空间中呈现一体化的状态就将其混为一谈,以致忽略在不同文化空间中主导力量的不同。祥林嫂的来处——山里,由于其地理环境以及生存条件的恶劣,故其自然性占主导地位;而以鲁四老爷为代表的乡绅阶层则是封建礼教在地方上的支柱,所以鲁四老爷家是鲁镇的中心空间。

祥林嫂所面临的正是封建社会内部这套复杂的文化逻辑:一方面,婆婆站在乡风民俗(卖儿媳)以及自然人欲(精明能干)的立场上,打着封建家长制的旗号,要将祥林嫂卖给贺老六;另一方面,出于礼教的贞节观念,祥林嫂执意要逃离以乡风民俗为主导的文化空间——山里,进入鲁镇这个她所能抵达的以封建礼教为主导的文化空间。她到鲁镇后,由卫婆子介绍到离封建礼教最靠近的鲁四老爷家做女工,从而又过上安稳的生活,“口角边渐渐的有了笑影,脸上也白胖”。这是祥林嫂人生的自主选择,不仅体现在空间地理位置上的变迁,也表现为她身份的再确认。在她蒙昧的山村意识中,鲁四老爷所代表的势力(封建礼教)是高一级的,认可这股力量使她对自身的选择信心大增,无论是身体上还是精神上都开始有了转变。

二、对称叙事下的祥林嫂与“我”

小说并非到此而止,祥林嫂悲剧在于她在文本中或自愿或被迫地不断出入于不同的文化空间——山里与鲁镇。在山里,乡俗民风乃至自然生存是第一要义,所以“守节”并未成为最高的价值准则。而在鲁镇,尤其在鲁镇礼教的中心——鲁四老爷宅子里,这套价值标准根深蒂固。正是这两重文化空间——以乡俗民风为主导的山里与以封建礼教为主导的鲁镇不断倾轧下,祥林嫂陷入巨大的精神危机,导致其最后悲惨的结局。从这个意义上而言,笔者认为祥林嫂出走到鲁镇,被抓回山里与又回到鲁镇,与“我”回来想走又可能回来存在着叙事的对称性。

在封建文化逻辑内部,自上而下的封建礼教与自下而上的乡风民俗是一对相互对抗又互相融合的价值观念。“家长制”与“守节”的冲突在各个时代有不同程度的演绎,但为何未引起像祥林嫂这么大的讨论?这固然得益于鲁迅高超的艺术手法,但更关键的地方在于第三重文化空间的介入。这不只是一种新的文化视角,更代表一种新的文化范式,它将从根本上逐步替换整个封建社会的二元文化逻辑模式(见图1)。

图1 《祝福》中的三重文化空间示意图

当鲁镇悄悄引入第三重文化空间时,原有的文化秩序再次遭到破坏。祥林嫂和“我”正好处于两种文化空间的间隙中,成为文化震荡的亲历者,而鲁四老爷处于文化空间碰撞的中心(风眼),反而安稳自若。原有的两重文化空间(封建社会之内的)为三重文化空间(现代视野之下的)所取代,文本的意义在不同的空间价值标尺下,自然显现出不同评价,从而造成善恶、褒贬的多样化。

首先,“我”从第三重文化空间带来一种新的价值标准。“他是我本家,比我长一辈,应该称之曰:四叔,是一个讲理学的老监生。”这句话的叙述者仍旧是“我”,一个在外面接受了新思想的“新人”。而鲁四老爷是“老监生”。“新”与“老”在当时的语境下不言而喻:“新”是好的、前进的、现代的;“老”则是腐朽的、落后的、封建的。但“我”也并非真正意义上的“新人”,我和鲁四老爷是“本家”,而且论辈分要叫一声“四叔”。“我”之所以有着这样“说不清”的自我欺骗和安慰的恶习,恰恰是因为我还做不到真正意义上的“新人”。因此,一条由“老”到“新”的现代性价值判断链条被串联起来:站在现代性价值立场上,处于审视地位的评论者(作者)往往会最大限度地批判处于尾端的鲁四老爷,对鲁镇人“哀其不幸,怒其不争”,并顺带指责“我”软弱无力,通过对前两者的删除与反思,让自身走到“我”的前面,成为真正意义上的“新人”。

鲁镇人与鲁四老爷在文化上相互包含,在政治上相互区别。如果将鲁镇人(包括鲁四老爷)看作一个整体,并暂时将其放在前现代语境中去分析,那么鲁镇文化空间是封建礼教与乡俗民风相互博弈的产物,且由前者作为主导力量。封建国家机器无法有效抵达的偏远空间,必须依赖像鲁四老爷这样的乡绅势力来管理乡俗民风,继而期望在礼教潜移默化下移风易俗,防患于未然。相对于普通人而言,乡绅无论是道德上、还是对儒家学说的把握上都高人一等。因而,在这重文化空间中,鲁四老爷站在较高的位置上。

“我”成为“新人”的方式和评论者一样,莫过于通过拒绝鲁四老爷,站出新位置。整篇文章的叙述者“我”也正是这么做的。祥林嫂悲剧的特殊意义在于它不是由封建文化逻辑之内的文人讲述,而由同样处于文化空间间隙之中受过新思想熏陶的“我”所叙述。整个故事由两个部分组成:一是“我”回乡所见的事件,一是“我”所讲述的故事。由于叙事者“我”与鲁四老爷之间立场和价值观念冲突的缘故,“我”表述的话本身就很可疑,更何况“先前所见所闻的她的半生事迹的断片,至此联成一片”的故事。

除去“我”听来的故事,作者对祥林嫂与鲁四老爷之间的摩擦描写显得更稀少。值得一提的就是祥林嫂死后,“我”听四叔且走且高声说的那句,“不早不迟,偏要在这时候,——这就可见是一个谬种!”“谬种”二字让批判鲁四老爷的评论者大为振奋,在人命面前如此冷漠,简直冷酷无情至极。然而还原到当时的语境,正值祝福期间,一个流浪乞丐式的祥林嫂死在雪夜里,同情、怜悯是人之常情。为何鲁四老爷连起码的同情心都没有呢?事实上,祥林嫂之死对于鲁镇上其他人来说,不过是不涉自身的“他人之死”,听到这个消息的人在同情感怀之后,仍会继续过自己的日子。即使像“我”这样一个在外面接受过新思想的人,也不过整天想着“明天决计要走了”。

事实上,当“我”在叙述过程中批判鲁四老爷和鲁镇其他人,同情祥林嫂时,“我”站在新的位置——外面,即城市现代文化空间。这一文化空间由“我”引入到鲁镇,破坏了其原有格局。鲁四老爷因而由原来最高的位置跌落到“我”之下。“我”掌握这场叙事的话语权,但评论者(作者)仍旧不放过“我”。在鲁迅后来的几篇小说《在酒楼上》《孤独者》中,吕纬甫、魏连殳继续演绎着“我”的故事,“我”注定是会由希望而绝望,再度远走,从而完成“离去-归来-再离开”的人生循环。《祝福》中回到鲁镇的“我”在精神气质、价值认知上已经远离了鲁镇文化空间的主导力量。这种回归本身只是一种身份的再确认,当“我”与鲁四老爷撇清关系时,“我”便获得了新的身份认同。这种身份再确认所付出的代价在《祝福》中未展开言说,但吕纬甫的孑然一身,魏连殳的死亡似乎又为我们昭示着某种悲剧性的结局。

因此,祥林嫂与“我”之间形成了某种叙事模式上的对称:祥林嫂是“来鲁镇-回山里-再来鲁镇”的人生跌宕,“我”是“离去-归来-再离开”的命运循环。二者的命运都被不同层次的文化空间倾轧着,在动荡的价值准则面前失去了平衡,继而撞上了巨大的精神危机,同时也开启了诸多新的可能。

三、祥林嫂出走的现代性启示

除了由“我”引进的资产阶级现代性,红色政权所坚持的人民立场,在资产阶级现代性之外,还开辟了一条新的价值判断标准。在这一准则下,处于最前端真正意义上的“新人”为无产阶级人民群众所置换,人民群众成为革命力量以及革命成果的最终享有者。站在人民群众立场,鲁四老爷从鲁镇文化空间中剥离出来,成为鲁镇人反抗的对象,祥林嫂成为大众们可伶与同情的对象。加之,政治意识形态可以跳出原来的思维范式直接规定话语秩序,“封建礼教”、“鲁四老爷”(封建地主)、“我”(资产阶级)等具体而丰富的历史概念被掏空成一系列空洞的否定概念。这些否定概念与“马克思主义”“人民群众”“无产阶级”组建成新旧两种截然不同的社会价值秩序,如一道鸿沟,将鲁四老爷与大半个“我”打入旧社会的阵营,批判其落后、封建、愚昧。

在这种文化视角下,“我”的抹除让双重对称的叙事结构解体,原来可以从多重文化空间角度理解的文本简化为单一的政治批判教材。祥林嫂出走的文化意义被置换成“祥林嫂之死”的政治问题,对祥林嫂悲剧命运的文本阐释变为死因探析以及责任追究。因此,回到文本现场成为挖掘祥林嫂出走现代性启示的最佳途径。

小说中,当“我”开始讲祥林嫂故事时,第一句话就是,“她不是鲁镇人”。祥林嫂是来自礼教并不发达的山里,而且“还有严厉的婆婆”。婆婆出于“利”逼迫祥林嫂嫁给贺老六。处于礼教中心空间的四婶在和卫老婆子交谈中也惊讶地说:“啊呀,这样的婆婆!”来自于山里文化空间的卫婆子解释道:“啊呀,我的太太!你真是大户人家的太太的话,我们山里人,小户人家,这算得什么?”这将两重文化空间对立的价值观念和文化秩序揭示出来。“大”和“小”所象征的秩序是封建文化逻辑内部的,它将山里和鲁镇切割成不同的文化空间,山里包含落后的、自然性的文化诉求,在深受封建礼教熏染的四婶那里是不可理解的。祥林嫂正是憧憬着“大”的封建礼教,希望保全自身才出逃的。从这个意义上说,她主动选择了封建礼教作为安身立命的根基。这也是她与传统官方叙事中那些被塑造出来的历朝历代“列女们”的相似之处。

在封建社会,“失节”往往会受到民众的鄙视。这种鄙视甚至会逐渐形成一种社会风气。然而,官方所推行的意识形态与实际情况有时候可能恰恰相反,“寡妇再嫁在民间社会其实还是相当流行的”,“在偏僻贫困的乡村地区,妇女守节的观念更加淡薄”[7]。可以说,自上而下的封建礼教与自下而上的乡俗民风之间从未停止博弈。在小说中,祥林嫂出走就意味着她对原有乡俗民风(自然性)的拒绝,自觉加入到封建礼教的文化空间中去,实际上她的选择也给她带来了精神和物质上极大的鼓励。

但是,原有文化空间的势力并未放过她,婆婆通过暴力方式将她重新带回到原来的位置上。祥林嫂以用头撞香案的方式达成她信奉封建礼教的最高潮。当她嫁给贺老六之后,她原来的反抗与出走就回到原点,她与鲁四老爷宅子相连的文化链条自此断裂,她成了“不节”的女人,成为与封建礼教相悖的顺应乡俗民风(自然性)的人。

综上所述,祥林嫂出走是对封建礼教的自主选择,她的被抓则是乡俗民风(自然性)的胜利。出走失败以及自下而上的胜利起码包含两种现代性启示:一方面,封建社会内部的文化逻辑已经完成了自己的历史使命,封建礼教代表的自上而下的官方意识形态逐步丧失了其统摄力,并不断消融于乡俗民风中难以厘清自身,祥林嫂悲剧正是因为“欲做奴隶(节妇)而不得”;另一方面,在现代性视角引入以后,两种文化空间间隙的位置处于动荡之中,祥林嫂的悲剧命运恰恰可以对应出启蒙者在文化选择中的困境,以及作者对自上而下出路的担忧。

[1] 逄增玉.鲁四老爷论[J].江汉论坛,2012(11):79-83.

[2] 范志强.民俗控制与祥林嫂之死——对《祝福》的另一种解读方式[J].民俗研究,2007(1):247-254.

[3] 蔡尚思.中国礼教思想史[M].上海:上海古籍出版社,2006:3.

[4] 沈之奇.大清律辑注:上[M].北京:法律出版社,2000:261-262.

[5] 孙系旦.礼记集注[M].上海:商务印书馆,1933.

[6] 杨伯峻.论语译注[M].北京:中华书局,2011:41.

[7] 陈剩勇.理学“贞节观”、寡妇再嫁与民间社会——明代南方地区寡妇再嫁现象之考察[J].史林,2001(2):28.

Xianglinsao’s Significance in Three Cultural Space:Text Reduction of Blessing

ZHOU Fei

(College of Liberal Arts,Jinan University,Guangzhou 510000,China)

Themodern value positionmakes the feudal ideology as a whole be distinguished,when we understand Xiang-linsao’s significance.This view will be understood as a cultural space of confrontation between feudal ideology and mo-dernity.Itmakes us forgot the narrative symmetry between Xianglinsao and“I”.In fact,the complex structure of Xiang-linsao’s significance occurred between the Shanli and the Luzhen,but described by the third cultural space.Starting from this scene,wemight be able to get themodern revelation of Xianglinsao and restore the innermeaning of Xianglin-sao’s tragic fate.

Xianglinsao;feudal ethics;rural folk customs;cultural space;modernview

I206.6

A

1673-8268(2015)05-0130-05

(编辑:李春英)

10.3969/j.issn.1673-8268.2015.05.024*

2014-04-03 修回日期:2015-02-03

周 飞(1991-),男,安徽和县人,硕士研究生,主要从事文艺学研究。