清末民国时期巴塘汉族移民与汉藏文化的多元共生

2015-06-23李锦萍

李锦萍

★康藏研究★

清末民国时期巴塘汉族移民与汉藏文化的多元共生

李锦萍

巴塘是川藏线上的重镇,自清经营川藏道以来,为康区南部通衢。汉族移民逐渐增多,与当地固有的藏族形成多元融合的局面。文章梳理了汉族移民巴塘的历史,探讨了汉族移民与当地社会互动的内在机制,呈现出汉藏文化交流与融合的具体形貌。以期对今日汉藏文化的交流、互动与共生提供历史的镜像。

巴塘;汉族移民;汉藏文化;多元共生

一、引言

藏彝走廊自古以来就是多民族汇聚之地,是多种文化交流与融合的渊薮。明清以来,汉族通过移民、商贸往来、族际通婚等方式逐渐融入这一地区,为区域内多元文化的构建注入了新的力量。本文以川藏道上的重镇巴塘为例,在梳理其汉族移民历史的基础上,探讨其融入地方社会的途径,进而管窥这一汉藏文化交流标本的多元共生状况。

巴塘地处金沙江东岸,地当川滇藏三省通衢,任乃强在其 《西康图经·境域篇》中描述道:“其地在金沙江东,巴曲平原上,重山四合,绿野中开。平原30余里,土质肥沃,气候温和,青稞小麦,弥望葱秀,全康区中温暖平坦之河谷平原,未有更大于此者。”[1]地势、气候、物产都优越的自然条件,吸引了大批内地汉族云集此地,或经商,或垦殖。有的还娶妻生子,落业于此。早在康熙年间,巴塘便已是 “地辟人稠,花木繁茂可观,且集市之所,内地汉人亦寓此贸易。”[2]后经百年经营,此地更是商贾云集,成一大名镇,康区遂有谚语曰 “内地有苏杭,西康有巴塘”。正因为此,清末筹备西康建省,时名巴安的巴塘一度成为首府热门之选,傅嵩炑在 《西康建省记》中说: “惟巴安一区,气候和暖,产粮亦丰,建城之所,可容数千户……而卜宅于此,招商开埠,一年成聚,二年成邑,三年成都,可以预卜。”[1]综观巴塘自清至民二百余年的历史,汉人的进入以及由此而带来的汉藏文化的交流都是值得书写的内容。

二、内地移民:汉藏文化交流的前提

唐宋时期,内地进藏之道以甘青道为主。由川进藏之道路,虽在宋代茶马互市之后有所发展,但中原王朝对打箭炉以西的道路里程,沿途风情并不明了。元明亦然,汉商之足迹多以打箭炉为极限,很少西出炉关。殆至清康熙年间,川藏线逐步确定为出入西藏的主要道路,位于南路段的巴塘经康熙、雍正、乾隆、嘉庆、道光数代经营,特别是清末川边改流的开展,不仅成为汉族移民在关外的汇集之所,也成为汉藏文化多元共生的典型区域。当地驻军、留寓于此的工匠商人,以及到此的垦民,共同构成了巴塘移民社会的多元结构。

(一)商人

川藏线上的商人早期以藏商为主,其经营多从打箭炉购进内地茶叶,销往藏区,再从藏区收购药材、兽皮等物品,卖给打箭炉的内地汉商,其足迹遍布康藏。到元代,遂有陕西人进入康区经营。①为了能与当地人进行沟通和交流,这些陕西商人甚至还根据经验自编了汉藏对译的韵书,其中以下几句较为流行:“天叫朗,地叫沙,驴子孤日马叫打。酥油玛,盐巴察,大人胡子喀苏热。却是你,可是他,喝茶加统饭热玛。来叫学,去叫松,藏族百米汉叫甲。”明清时期,随着中央王朝对康藏地区的开发,更有大批汉商进入康藏,这些汉人来自于全国各地,但以四川、陕西等地为主。巴塘也因此成为一个重要的商贸集散地,民国时期的《巴安小志》对巴塘之商贸有如下记载:

巴安为康巴重镇,控制南北,本商务之中心。……道路崎岖,转转运艰难。输入品则仅有茶叶、布匹及杂货、食品等,输出品则仅有麝香、鹿茸、虫草、知母、贝母、秦艽、狐皮、猞狸、豹皮、羊皮、羊毛等。内地来此经商者,以川、滇、陕三省人为最多。[3]

地理位置当川滇藏三省之要冲,是其成为康区商业集散地的重要条件。加之本身优越的气候、自然条件,也使巴塘具有商贸腹地,大量草原、山地之物产均能云集于此,因此道光年间,姚莹路经巴塘时便见 “蛮民数百户,有街市,皆陕西客民贸易于此”[4]。街市作为区域经济与文化繁荣的象征,在地广人稀,且以牧业为主的康区并不多见,巴塘在当时可谓首屈一指了。19世纪40年代的巴塘粮务钱召棠在其 《巴塘竹枝词》中也描述了一个陕西商人为了携带货物而穿兵士服饰的情形: “听来乡音似 ‘长安',何事新更武士冠。为道客囊携带便,也随绔褶学材官。”[5]清末,随着川边改土归流,巴塘一度成为康区政治中心,这也因此而更加巩固了其商贸中心的位置,一度有 “八十家汉商”之称[6],当时之气象正如任乃强在 《西康图经》中所描述的“一时汉番蚁集,市肆喧阗,由数百户增至一千余户,几成西康第一都会”。但在 “民国二年,川边首府移至炉城,汉藏商业,趋附北道。民国七年,宁静以西诸县陷于藏方,巴安市场,偏在一隅,遂有一落千丈之势”[1]。此时,东之打箭炉和北之甘孜二地成为康区最重要的商贸之地,巴塘则逐渐衰落。但这些来自四川、云南、陕西等省的 ‘汉商',“开始主要从事商贩和手工业活动,在定居并与当地民族通婚融合之后,随着巴塘市场的变化,有的改行商为坐商,有的又兼事养畜、种菜或从事泥、木、铁、制革等手工加工作业。”[6]据1935年对来巴塘从事商业活动的外来户调查资料显示,其中:

有务农二十四家,皮匠兼务农二十一家,木匠兼务农四家,银匠兼务农五家,缝纫兼务农三家,务农兼通司 (翻译)三家,务农兼军政汉文师爷二家,务农兼厨师二家,务农兼理发一家,缝纫一家,酿醋兼务农一家,酿酒一家,务农兼屠宰一家,专任政府汉文师爷一家,木匠一家。[7]

可以看出,其中大部分商人已经兼营诸业,有的甚至仅以务农为业,完成了从 “外来”商人到 “本地”居民的角色转换。

(二)屯兵

康熙五十八年,巴塘划入清帝国版图,后虽在隶属云南、西藏和四川上屡有更迭,但作为清帝国治藏之前哨阵地,引起朝廷高度重视。《世宗宪皇帝实录》卷二十载,抚远大将军年羹尧在雍正二年 (1724)条奏青海善后事宜十三条内有:“里塘、巴塘之吹音等处,设守备一员,兵二百名……巴塘系形胜要地,应设游击一员,兵五百名。”得旨: “均应如所请”。[8]到雍正五年(1727),巴塘驻兵已达500名。过后不久,巴塘设置粮台,委粮务委员一人,此举实为朝廷驻员之始,为后来建立州县奠定了基础,也造就了巴塘 “派兵置戍,移民益多。川陕商人,贸迁康地,娶妇生子,久与同化者,更属所在多有”[9]。乾隆四十二年 (1777),增都司一员,改委把总为千总,常驻汉兵三百名,土兵六十名。乾隆末期,巴塘与打箭炉、理塘、察木多、拉里共同构成了康区五大粮台。[10]这种形式一直延续到清末赵尔丰改土归流。任乃强在 《西康图经》中对清末巴塘之驻守汉兵有如下统计:

表1 清末巴塘驻兵情况一览表[1]

由此可见,从雍正年间开始直至清末川边改土归流,巴塘一地常年所驻内地汉族兵丁在200至500人之间,常数在300人左右。这些兵丁并非所有都换防内地,其中很大一部分留居巴塘,与当地藏族女子通婚。这在乾隆年间,便不少见。随孙士毅两度入藏的周霭联在其 《西藏纪游》中便记载道:“自出打箭炉口,凡塘兵必坐蛮丫头……予曾亲见之。是以驻藏兵丁例得期满换班,亦有届期不愿更换、甘心老死口外者,至五六十岁以外,其饮食起居、语言、状貌与番人无异。或遇内地人告以室家子女尚存无恙,其意似茫然不甚省记。”[11]由此可见,驻防兵丁也是巴塘汉族的重要来源。

(三)垦民

巴塘在明永历以后的二百年时间内,一度属丽江木氏土司管辖区域。在期间,纳西人移居巴塘,从事农垦,种植水稻,是为巴塘农业发展之始[10]。到清代,当地居民仍有以农为生。道光二十二年(1842)钱召棠 《巴塘竹枝词》中有 “夏麦秋荞地力肥,圆根歉岁亦充饥。板犁木耒农工罢,黄犊一双系角归”[5],便是一幅农耕的风俗画。而 “荞子归仓豆刈营,三时辛苦一时闲。龙天功德何由报,相约去朝 ‘鸡足山'”[5],则是一幅秋收之后,当地居民前往云南鸡足山朝圣的画面。虽然农业发展已经成为当地居民重要的生计方式。但有清一代,巴塘仍是以牧为主,兼营农业,“随地迁移黑帐房,全家生计在牛羊。今年草场前山好,马粪堆中奶饼香。”[5]正是游牧生活的生动写照。因此,清末凤全路经巴塘,见土地肥沃,但耕种较少便贸然大兴垦务,从而触及当地藏民禁忌而导致了震惊朝野的巴塘事变。但自此事件始,巴塘也拉开了内地汉民垦殖的序幕。

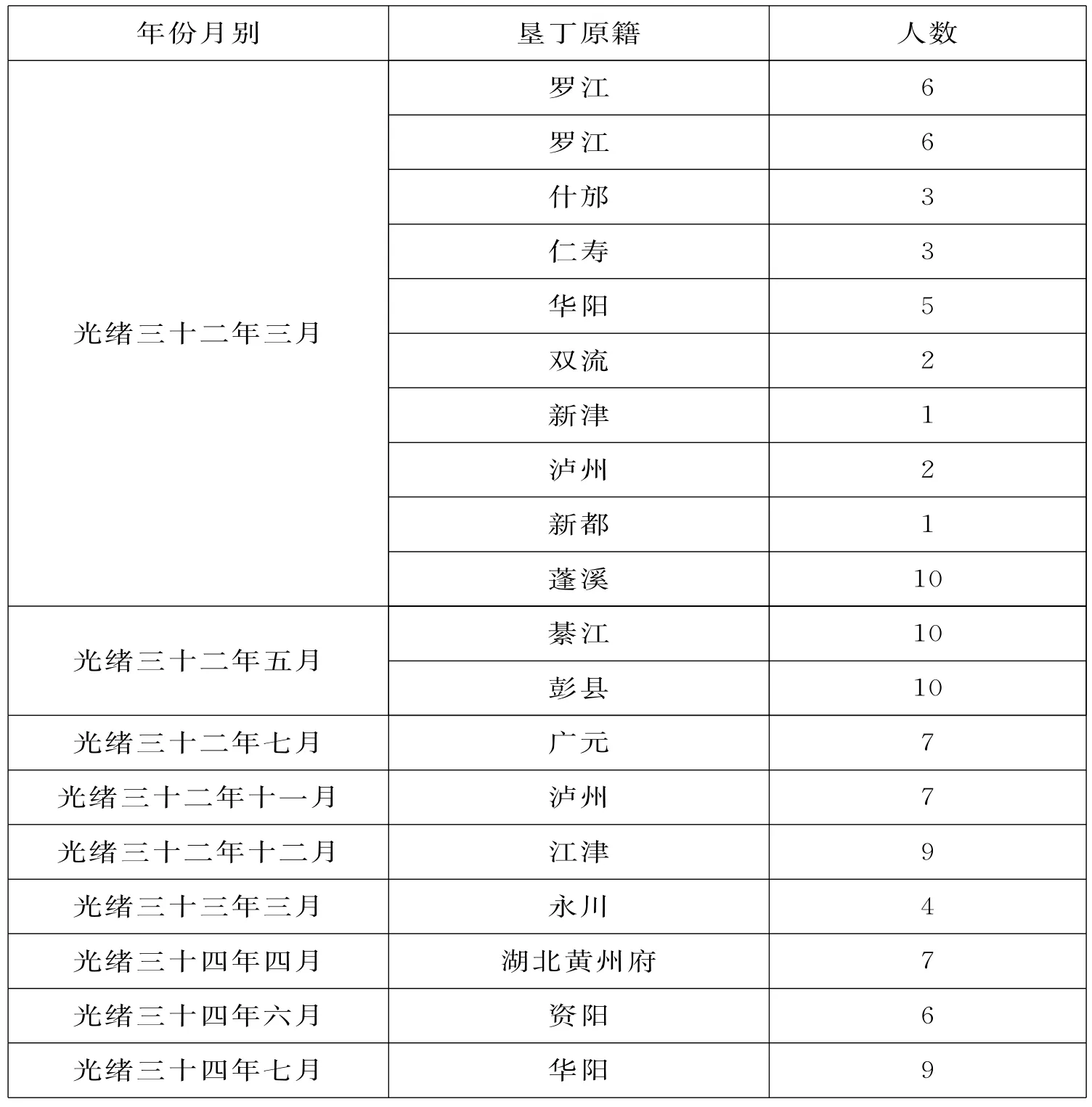

其实早在凤全事件的前一年,巴安垦务委员吴锡珍已经拟定开办巴安垦务章程,其中有:“巴安汉夷杂处,土著系属藏民,汉民则多半客籍,且习于经商,未必皆谙农务,所有招傭农夫一节必即可开工,以后勘地既多,逐渐增募。”[12]实际上,巴塘在内地人眼中孤悬关外,以农为生的汉人多不愿轻易涉足关外,因此从内地招募垦民实有难度。基于此,吴锡珍又建议可从驻防兵丁中抽取部分从事开垦。“巴安防兵三百余名,除分拔各马塘及各项差遣外,所余不过一二百名,其中可酌发精壮二百余名,从事开垦。”[12]但这一建议因为凤全事件的发生而未能实现。直到光绪三十二年 (1906),赵尔丰任川边边务大臣重新拟定了开办巴安垦务章程,其中也涉及此问题:“佃户宜选勤劳也,如防管兵勇,娶有家室者,土民有家室而无恒产者,果其勤而耐劳,均准承佃官垦之地,耕种纳粮。”[12]光绪三十八年(1908),吴锡珍在巴塘汉藏军民中,“择其书系务农者五十五名,向耕田人家借用农具,住底塘官,设立账房先行试办。又派军功等往打箭炉暨云南维西所属阿墩子 (今德钦)等处,招雇农夫,制办器具。”[13]巴塘垦务逐渐进入实质性地发展阶段,这从当时垦民到巴塘的数量便可见一斑。

表2 打箭炉厅汇总各县垦丁出关往垦巴塘人数表[13]

从表中可知,两年间到巴塘的内地垦民达到102人,其来源遍布川省。其中有7人还来自于湖北黄州府。垦民的到来很快便见成效,首先体现在垦地的面积上,民国 《巴安县志》记载:

一由巴河右岸开以达桃园子,名曰南堰 (亦名大堰)灌地八百四十三亩四分二厘;一由巴楚河西岸一堰以达茨荔隆名曰西堰,灌地三百余亩;一自康宁桥辟一堰,以达龙王塘,名为龙王堰灌地一百余亩,另由热水塘对岸辟一堰,以至载石洞,灌地三十余亩。[14]

其开垦总数已达千余亩。不仅能供应巴塘当地的粮食需求,而且还能贸易到周边地区,使巴塘一跃而成为康南粮仓。后人评价道:“自清季赵尔丰经营后,汉人趋集,垦地相望,土人亦多被汉化,农林畜牧之产,皆称饶富。”[15]可谓实录。

表3 历代移居巴塘汉人情况一览表①表中数据来源于焦应旂 《藏程纪略》、四川省巴塘县志编纂委员会 《巴塘县志》、康定师专编写组编 《甘孜藏族自治州民族志》。

由此可见,巴塘的汉族移民从清康熙年间到民初一直不绝于缕。民国时期,巴塘几遭兵乱,西康建省前期虽一度有省会之选,终未能恢复早期模样。但移入汉民却繁衍日多,加之驻军超过清代,因此汉藏之融合的趋势并未减弱。中华人民共和国成立之后的20世纪60年代到90年代,在近三十年的时间内,汉族人口并未增加多少。这一方面固然源于民族融合所带来的民族身份具有选择性特征,另一方面也彰显出汉族移居此地已渐趋稳定。

三、族际通婚:汉藏文化交流的途径

族际通婚是民族融合的重要途径,也是衡量民族关系最显现的指标。美国社会学家戈登曾说:“通婚是民族间社会组织方面融合的不可避免的伴生物。”同时,他还指出,只有当种族或族群之间在文化上同化、社会交往方面相互渗入、族群偏见和歧视以及价值观冲突得到消除的情况下,大规模的族际通婚才有可能出现。辛普森(Simpson,G.E.)和英格尔(Yinger,J.M.)也在大量实地调查的基础上得出结论,认为 “不同群体间通婚率是衡量一个社会中人们之间的社会距离、群体间接触的性质、群体认同的强度、群体相对规模、人口的异质性以及社会整合过程的一个敏感指标”[16]。

大量汉人涌入巴塘地区,为汉藏族际通婚提供了条件。实际上在整个康区,汉藏之间的通婚并不鲜见。《西康纵览》记载:“边地男子缺乏,事业需人承管,故招赘汉人曾宽其禁也。汉人留康日久,多染康俗,亦有赘婿者,但又只于汉人,不招康子。”[17]其男子缺乏的原因,主要在于 “番民大多皆学喇嘛,女多男数倍,多数女子,不能得夫。”[18]造成男女婚配比例失调。同时汉族男子多勤劳肯干,善于经营家业,致使 “关外女子,尤喜从汉人,其父母亦以己女为汉人所垂青夸耀乡里矣。”[17]加之内地到康多为壮年男子,或不便携眷,或家贫无力娶妻,在此经年,也已习惯了康地风俗,因此便也乐意入赘②巴塘地区的藏汉联姻,也经历了一个历史过程。“开初外来商户只能与藏族平民妇女联姻,后来才逐渐与贵族联姻”,而与贵族能够联姻的原因则在于 “藏族平民妇女与外来户联姻,给地方经济的发展带来了较大的变化,加之清末实行改土归流,贵族的权势日趋衰落,社会地位日渐下降”,与之相应的则是外来户的经济、社会地位逐渐提高,并安居日久,已融入到当地社会,贵族与外来户之间的差距缩小,联姻也便自然而然了。。如 《西康之种族情形》记载道:

该地 (康区)山险路遥,行商不易搬移家室。在官者例不许携眷偕往,于是婚姻漫无毕限,不分种族,任意配合。益以官商兵卒,在西康各地,安家落业,娶夷为妻者,尤指不胜计。近今三十年,西康之歧种人①作者自注曰:“歧种人,即蛮娘汉父之称谓。”也有 “扯格娃”之称,如任乃强便在 《西康图经》中记载道:“番语,汉父番娘所生子女曰 ‘扯格娃'。……现在西康住民,什八九为番,什一维汉,百分之五六为其他民族。汉人之中,什九为扯格娃,什一为纯粹汉人而已。,已遍布于城市村镇各地,真正夷族,则须深山内地,始能寻觅矣。盖清末之数万边军,及各地垦民,无不在西康娶妻生子,川陕各地商民,在村镇经营商业者,亦多娶夷女辅助。[19]

这种跨族通婚在巴塘地区也概莫能外。赵尔丰出于稳固川边的目的,鼓励驻防兵丁与当地女子结婚,并发布 《汉蛮联婚通饬》,明确规定 “必须必无妻室,始准凭婚娶,即为夫妇,生有子嗣,愿辞兵务农,皆听其便。倘该勇犯时革黜,或请假进关,应将蛮妇带入关内,不准弃而不顾。”其目的则在于防止 “令蛮民寒心解体,将来汉蛮为婚,必多阻碍”[20]。当时确实有营兵与当地 “蛮女”结婚,如:

小的巴塘西松工蛮女,年十九,今于巴塘粮台大人台前具允婚甘结事情,宣统元年六月初三日,情愿嫁与西军中营哨官袁占奎为妻,并无旁人挑唆,及勉强撮合情事,甘愿在大人台前具结存案。自此具结之后,永远偕好,勤俭理家,不敢懒惰及私通外人情事。倘以后如有私通懒惰情事,甘认重罪,是实。[20]

法国学者古纯仁也记载了1912年乡城之乱时,川边镇守使所派统兵旅长嵇廉,便 “系清代一驻巴塘之汉官,娶一康族之妇女人所生之子”[21]。傅嵩炑在 《西康建省记》中叙述巴塘改土归流时有 “惟番女嫁于汉人者犯事,归汉官办理”[22]条,可见当时汉藏通婚定已不在少数。这种汉藏联姻的情况 “据当地人估计,民国时期老街上百分之五六十的居民是汉藏通婚的后代。”[23]

四、汉藏文化交流、互动与共生

汉藏通婚,不仅带来人种血缘上的融合,更重要的是文化上的交流与共生。康区谚语 “相亲相爱犹如茶叶和盐巴,藏汉团结宛若酥油与糌粑。”[24]道出了藏汉人民长期商贸交往、文化交流的亲密关系,这在巴塘体现的尤为突出。民国时期,“巴安治城汉籍之民,约十之六强,故康人呼巴安曰 ‘汉人城’,示人特多之谓,而其真实涵义,即指此为特殊地段,不与康情同也。”[25]所谓 “不与康情同也”,其实就是说当地有大量汉文化的遗存。巴塘至今流传的歌谣如是唱道:

金沙江澜沧江虽然很大,有恩于我的则是山泉小溪。汉区的大绸和藏区的氆氇,都给我们带来舒适和柔和。别忘了汉人的好处,汉区会运来清香的茶叶。别忘了父母的恩惠,他们带给我们莫大的幸福。[26]

大绸和清茶都是汉地的产物,但在藏区却备受欢迎。两首歌谣的重点虽不着意吟咏汉藏关系的密切,却从侧面彰显出这一主题。而浓郁的汉文化首先便体现在巴塘城镇的建筑结构上,虽如今的巴塘仅有关帝庙还保留着汉式建筑的风格,但在民国时期巴塘几乎是汉文化在康区的重镇,任乃强在 《西康图经·境域篇》中引陈重生 《西康艳诡录》:

土城一座,东西直径二里,南北直径二里半,周围可八里强……居民共1260户,35780余人……汉人占总人数十分之三五,本地番种占十分之六,其他各族占十分之零五……东街、南街之商业较为兴盛。北街多汉人流寓之所……福音堂在东街、南街,天主堂在北街……全城之庙宇,有药王庙、五显庙、东岳庙、三官庙、观音庙、李公祠、凤公祠、财神殿、太乙宫、斗姆宫。以上均汉人供奉者。[1]

陈重生此书,任乃强多有批驳,认为不符事实之处颇多,但在此段文末却注曰:“陈君之书,多浮夸不实之处,惟此记较实,录此以备参考。”从中可见,民国时期巴塘城区面貌,其中汉式建筑几乎占据大半。而在诸多汉式建筑之中,关帝庙的历史最为悠久。道光 《巴塘志略》载,巴塘 “关帝庙在堡东,乾隆十三年汉民公建……龙王堂在河西西岸,土民公建”[27]。由此可见,汉民与当地藏民均有自己的信仰空间,呈现二元并置的状态。关帝庙始建之时,仅汉民 “公建”,而龙王堂则为藏民公建。但到清中页以后,却逐渐体现出 “多元融合”的特征。如在同治十年巴塘地震以后的关帝庙和城隍庙重建中,巴塘大营官罗宗旺登也参与其事[28]。而地处堡东半里的城隍庙,于道光二十四年初建时,便由“粮务钱召棠同土司、汉土人新建”①据 《康輶纪行》记载,巴塘 “旧有蛮城隍庙,神像戎装。近建汉城隍庙及关帝庙。西山一带,则皆喇嘛寺。”。汉藏之间文化之交融形貌可见一斑。

而文化的影响也体现在日常生活中,如 “昌都、巴安之妇女,素号食面高手,亦只限制于随嫁汉人之妇女”[9]。说明当地藏族妇女长期与汉人接触以后,学习到内地的面食技艺,从而名扬康区。而任乃强在引康区俗语 “理塘糌粑吃不得,巴塘丫头做不得”,自注曰 “康地汉人,称娶为坐,番女为丫头。巴塘女子多染汉习。”[1]同样体现出汉文化对巴塘女性的影响。同时,“汉人家门侧概有纸对联及‘开门大吉’、‘对我生财’等字。从打箭炉到西藏,更西至喀林帮、大吉岭等处皆然。夷家之城居者,每每沾染汉俗,亦倩汉人书春联孝对,若乡居者则绝无之。”[19]也是一副汉藏文化多元共存的画面。20世纪30年代,巴塘著名学者格桑泽仁、刘家驹作 《巴塘月令曲》中有 “正月里来是新春,男女老幼着盛装,胡琴笛子奏得欢,十五观灯人似海”[29]之句,生动地呈现了内地正月十五观灯的习俗在巴塘的兴盛。实际上,当时康区主要的交通要道上,多有汉民移殖定居,因此往往呈现出 “一切建制设施,皆遵汉地旧俗。其村聚中,率建有市街与关帝庙;门神、对联、花钱、香烛、桌椅、床帐、岁时行乐,婚嫁、丧葬之属,皆存汉制。又每有汉文私塾教育子弟,人行其中,几乎忘其在番中也”[1]的局面。藏族接受汉文化,对巩固区域的稳定作用巨大。对此,任乃强曾有清晰的认识,他说:

二百年间,此部番民,同化如此之速者,汉番混居故也。……关外自乾、嘉时,于南路各城,设官置戍,渐有汉商,老兵、滞吏落业安居者亦渐多。故巴塘、理塘一带,饶有汉俗。民元以来,川藏军商交通,倾注北路;南路各城,险远隔绝,殆为边府所弃;而巴、理一带,始终倾心内附,从未失陷者,番民多已汉化故也。[1]

但文化交流绝非单向的流动,藏族在接受汉文化的同时,汉族同样也接受了藏族习俗。民国时期,法国人古纯仁在康区调查以后便记载道:“在每一县治之腹心,则可发现汉族群聚而居,集合甚密,惟大多数娶有土著之妇女……在炉霍、里塘、巴塘等地,有前代戍边兵士所遗留之后裔,亦藏化甚深而汉化甚浅。”[23]即使在今天,有学者实地调查之后,仍然描述道:“这些汉藏通婚的后代在生活习俗方面保留部分汉人风尚的同时,更为接近当地的藏族生活习惯,着藏装,说藏语,取藏名,信奉藏传佛教,从内到外透露着藏族的文化风貌,只是掺杂着许多汉文化的习俗痕迹,如敬灶神、贴对联、清明扫墓等。在日常生活中,往往是汉人习俗中有藏文化的元素,藏族习惯中夹杂汉人的风俗。”[25]

结 语

巴塘仅是汉藏文化和谐共生的个案,在康区乃至整个藏彝走廊区域,有大量类似巴塘的城镇。汉族移民的进入不仅对区域经济、社会的发展卓有成效,更为重要的是,移民所带来的跨越民族与文化界限的交流,为今日解决边疆问题提供了历史的借鉴。3.14事件发生后,汉藏关系面临新的挑战,在此背景下,这一回顾历史上之汉藏互动与融合的个案呈现,方能凸显出其价值。

[1]任乃强.任乃强藏学文集(一).西康图经[M].北京:中国藏学出版社,2009年,p58-395

[2]吴丰培辑.川藏游踪汇编.焦应旂.藏程纪略 [Z].成都:四川民族出版社,1985年,p14

[3]王治.解放前康属商品经济概况.甘孜州文史资料选辑(第五辑)[Z].1986年,p124

[4]西藏社会科学院西藏学汉文文献编辑室编.镇抚事宜、西藏纪游、西藏奏疏、康輶纪行 (合本)[G].全国图书馆文献缩微复制中心,1992年,p52

[5]林孔翼、沙铭璞.四川竹枝词[G].成都:四川人民出版社,1989年,p244-248

[6]来作中.解放前康区商业简述.甘孜州文史资料(第七辑)[Z].1988年,p101-102

[7]江安西、李明忠.巴塘财神会的由来及其影响.巴塘志苑[Z].1985年第4期,p40

[8]王纲编.大清历朝实录四川史料(上册)[G].成都:电子科技大学出版社,1991年,p273

[9]杨仲华.西康之概况[J].新亚细亚.1930年,第1卷第2期

[10]张玉林.巴塘历史沿革漫述[J].康定民族师专学报,1990年第1期

[11]周霭联撰.西藏纪游[M].北京:中国藏学出版社,2006年,p32

[12]刘绍禹.西康巴安富源之略述及其开发之必要[J].康藏前锋,第3卷7期,p16-18

[13]刘建邦.清末民国初西康东部各县垦务概况.甘孜州文史资料 (第十四辑)[Z].1996年,p93-94

[14]吴文渊.巴安县志资料[Z].1941年铅印本,p36

[15]佚名.巴安农产物调查[N].经济汇报,1940年第1卷第15期,p36

[16]马戎.民族社会学——社会学的族群关系研究[M].北京:北京大学出版社,2004年,p175

[17]丁世良、赵放.中国地方志民俗资料汇编·西南卷[G].北京:书目文献出版社,1991,p395-396

[18]任乃强.民国川边游踪之西康札记[M].北京:中国藏学出版社,2010年,p131、8

[19]佚名.西康之种族情形[N].四川月报,1936年第9卷第4期,p240

[20]吴丰培辑.赵尔丰川边奏牍[G].成都:四川民族出版社,1984年,p206

[21]古纯仁.里塘与巴塘[J].康藏研究月刊,1948年第19期,p9-29

[22]中国方志丛书·西部地方·第廿七号·西康建省记 [Z].台北:成文出版社,中华民国五十七,p18

[23]石硕、邹立波.汉藏互动与文化交融:清代至民国时期巴塘关帝庙内涵之变迁 [J].西南民族大学学报,2011年第6期,p53

[24]甘孜州文化局.康巴风情[Z].甘孜州泸定县印刷厂印制,1999年,p301

[25]毅公.汉籍巴人与政府改进康省之责任关系 [N].戍声周报,1938年第65期

[26]宋兴富主编.藏族民间歌谣[M].成都:巴蜀书社,2004年,p45-71

[27]钱召棠.巴塘志略.中国西藏及甘青川滇藏区方志汇编[Z].(第39册),北京:学苑出版社,2003年,p506

[28]《四川地震资料汇编》编辑组.四川地震资料汇编(第1卷)[G].成都:四川人民出版社,1980年,p221

[29]格桑泽仁、刘家驹.巴塘月令曲.巴塘志苑[Z].1985年第1期,p51

[责任编辑:林俊华]

On Han Migrants and Han-Tibetan Cultural Multiplex Symbiosis in Batang from the Late Qing to the Early Republic of China

Li Jinping

Batang is a strategic town in Sichuan-Tibet area.It has become the thoroughfare of southern Kham since Qing government operating Sichuan-Tibet road.The increasing Han-migrants and the local Tibetans communicate with each other.This article neatens the history of Han migrating into Batang,explores the internal mechanism of interaction between Han migrants and local society,and presents the cultural communication and fusion in order to provide historical image for today's Han-Tibetan cultural communication,interaction and symbiosis.

Batang;Han migrants;Han-Tibetan culture;multiplex symbiosis

K252/K258

A

1674-8824(2015)02-0001-08

本文系四川省教育厅人文社科重点项目—— “社会变迁与文化调适——四川木雅藏族传统文化的传承与发展”阶段性成果之一,项目编号:12SA070。)

李锦萍,西藏民族学院硕士研究生。(陕西咸阳,邮编:712082)