文化差异因子对科技创新的调节作用研究*

2015-06-12郑伟波田也壮

郑伟波 田也壮

(1.河北经贸大学 工商管理学院,河北 石家庄 050061;2.哈尔滨工业大学 管理学院,黑龙江 哈尔滨 150001)

文化差异因子对科技创新的调节作用研究*

郑伟波1,2田也壮2

(1.河北经贸大学 工商管理学院,河北 石家庄 050061;2.哈尔滨工业大学 管理学院,黑龙江 哈尔滨 150001)

本文基于最新的跨文化巨擘Hofstede教授跨文化理论研究成果—第六维度(宽容与约束维度),采用SPSS19.0和Amos17.0实证研究了六类文化差异因子对科技创新行为的调节作用,结果显示高权力距离与约束性组织文化对科技创新起到正向调节作用。由此建议组织鼓励竞争、强调科研创新的结果导向、主动构建强支持氛围的组织文化,同时兼顾团队激励。

跨文化因子;宽容与约束;创新行为

一、引言

世界经济论坛发布的《2013年全球风险报告》指出,中国的经济发展水平已跨越第一阶段的要素驱动,目前正处于第二阶段即效率驱动型经济。[1]按照《报告》内容,中国经济的第三阶段为“创新驱动型”,中国社科院郑秉文教授的研究也指出“中国政府实现了市场驱动、要素驱动和效率驱动,中国实现第三次跨越大约在‘十四五规划’的区间,规划期的经济持续增长将依靠技术创新和服务创新的‘创新驱动’”。[2]科技创新具有不确定性和一定的风险性,因此,从战略高度对科技创新进行科学的管理与支持,是保证创新工作高质量、高速度和高效率的首要条件。目前我国企业管理学界更多关注于单向的“员工对组织的承诺”,而忽视了组织对其成员的“承诺”与支持。按照社会交换理论(Social Exchange Theory),组织成员与组织的关系是按照互惠的原则运行的,成员未获得相应生存报酬或社会性的、更高层次的精神愉悦与满足而为组织工作,同时组织也应关注组织成员需求,激励组织成员实现组织目标。本研究以组织的科技人才的创新行为为目标变量,关注组织层面的自上而下的“支持与承诺”,探讨组织支持感对科技人才的创新行为的影响。尤其是在世界大格局下,引入Hofstede教授的最新文化维度应用在跨区域、跨组织文化的平台,检验跨文化因子对组织支持感与创新行为的调节作用,并就探索性实证分析结果予以检验,提出根本性的文化管理与人才管理的实践建议。

二、文献回顾与假设

创新行为是最关键、有效的并极富竞争性的个体和组织行为,可由个体延展到团队、组织,乃至更广领域的经济社会。创新对组织效能具有显著影响,但Organ在强调创新行为的重要性时,发现似乎创新行为与支持氛围的结合还不够紧密,[3]这为我们倡导创新行为提供了一个非常好的切入点。科技人才普遍具有良好的教育背景和实践转化能力,是组织的稀缺资源,其成果对组织绩效意义重大。鉴于科技人才主体的特殊性、思维模式呈异质化,具有较高成就导向的科技人才对创新行为的原始热情和执着,这种近乎宗教般的热情使得创新主体有着不竭的动力。那么,在管理实践中,组织是否能够充分发现与引导这种原动力,创造良好的组织支持氛围,就显得尤为重要。因此本研究假设创新的整个过程是在相应的组织支持氛围中实现的。

组织支持氛围表现为组织与成员之间存在高程度的互信,不仅是在主管与下属的垂直交流以及团队成员间的相互合作,同时包括下级的参与决策、组织目标制定,而且成员的自我管理程度也是组织支持氛围的重要组成部分。因此 Luthans指出,对于人力资源的可持续增长而言,组织支持是尤为关键的。当人才知觉的支持感达到较高水准时,他们的绩效也会处在较高水平。[4]也就是说,科技人才感知到的组织支持是其创新行为的关键前导变量,这是基于社会交换理论的组织与人才之间的关系,Eisenberger指出组织成员形成的“组织重视其贡献和关心其福祉的程度的总体看法”,[5]这种看法就是组织支持感(Perceived Organizational Support),这一概念是自上而下的承诺,是组织对组织成员的“承诺”。当人才个体感受到组织支持时,创意会被进一步激励放大,组织支持理论强调员工的配合和员工对组织的响应,反之亦然。Rhoades认为组织支持可能被员工解释为组织对他们的一种承诺。[6]Angle提出“当一个倡导创新的团队能够为成员提供一个开放式的,并能直面矛盾的氛围时,创新的有效性与团队的凝聚力呈正相关”。[7]本研究以组织支持作为自变量,并提出假设1,验证在样本的组织中的支持可以促进组织人才较高的创造力:

H1:组织支持感与科技人才的创新行为呈正相关

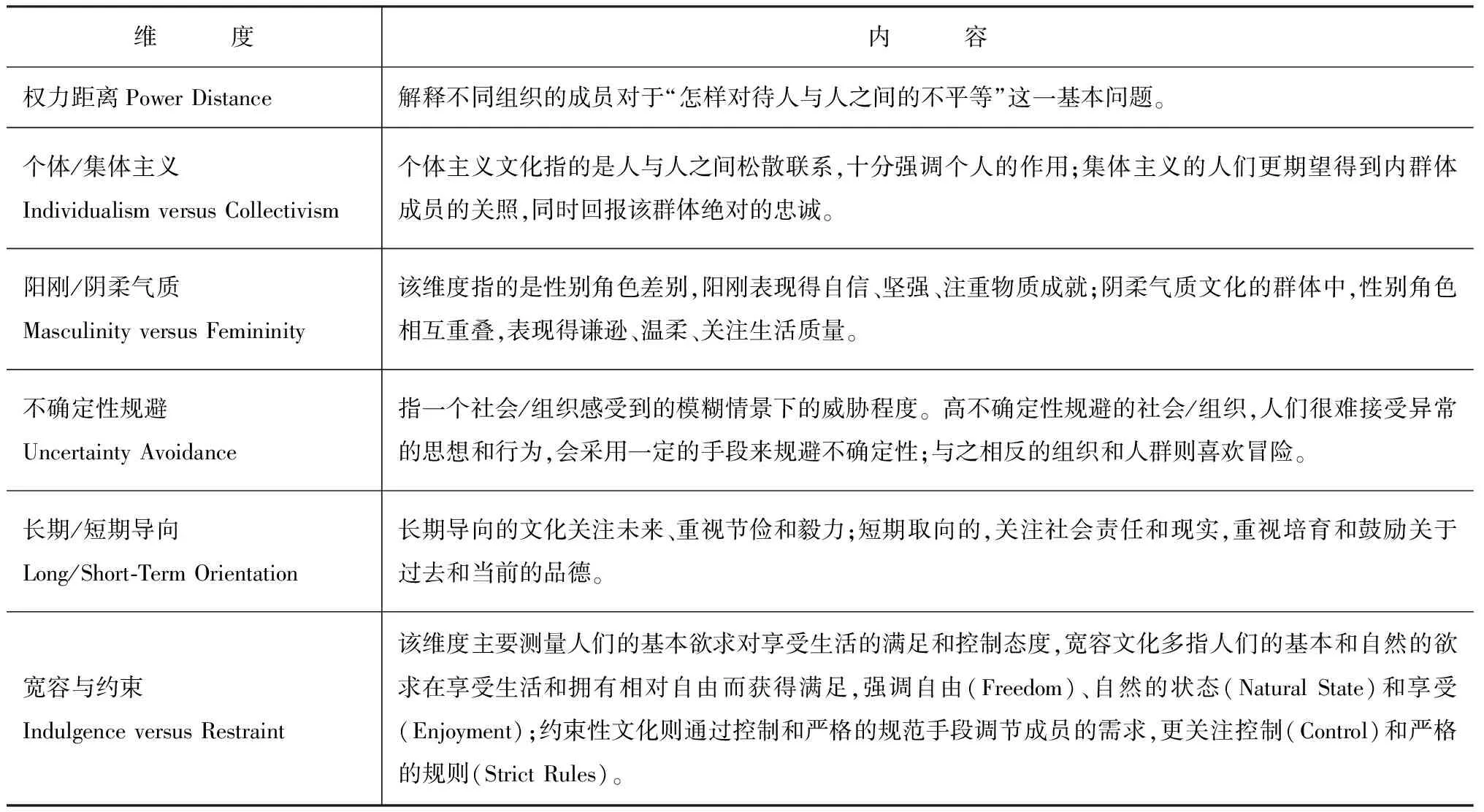

对于本文的研究重点“文化”因子,是指一个社会群体所持有的共同的心理程序,在国家/民族这一层面,是指社会中的大多数人普遍共有的价值观、信念和行为等。[8]跨文化理论奠基人之一Hofstede教授在《文化的效应》(Culture’s Consequences)中把文化定义为集体思维程序、不成文的社会游戏规则,使得一个团队或群体与其他团队或群体的人区分开来,并提出经典的五维度。最新进展的第六维度宽容与约束(Indulgence versus Restraint)是Hofstede教授2011年提出的,[9]具体内容还没有发表也缺少实证结果支撑,具体维度见表1:

表1 Hofstede教授跨文化理论的经典维度及最新研究成果

注:资料来源于Hofstede,2001,2010,2011; 《文化与组织:心理软件的力量》(第2版),孙健敏译2010;第六维度根据Hofsted教授的邮件整理。

Hofstede教授的第六维度,宽容与约束是建立在“幸福”感知基础上的有关与享受生活相关的人类基本欲求的满足与控制。该维度表示对生活和工作的态度,其自由度、独立性,以及高成就导向与组织的科技人才的特殊性非常契合。在宽容文化主导的组织中,崇尚宽松、自由的组织氛围,无疑是对组织人才良好的激励,可以提升组织的工作热情,因此我们可假设该维度与创新行为显著相关。

Hofstede教授的经典文化因子被广泛应用在区域和组织文化差异研究,但以“文化”作为背景,探讨其与“创新”的关系时,其框架和维度还是需要进一步探索性验证的。Anneli在西方的组织中以西方员工为样本得到实证性结果表明,文化因子作为自变量影响着创新行为,发现高权力距离、高不确定性规避、集体主义和阳刚气质与创新行为显著负相关。[10]Williams和McQuire的研究显示创新与权力距离、不确定性规避之间的关系都是负相关的。[11]但是在上述研究中,将国家/民族/区域文化作为自变量去研究,忽视了文化作为背景因素,就像是性别、学历等人口统计学变量一样,是需要与自变量结合才能作用于因变量,而这恰是调节变量的作用体现。因此本研究尝试将“文化”作为调节变量,与组织支持氛围共同作用于创新行为,结合大陆地区实际状况假设如下:

H2:组织支持感与创新行为之间的关系被文化差异因子调节

H2-1:在高权力距离时关系强,在低权力距离时关系弱

H2-2:在高不确定性规避时关系强,在低不确定性规避时关系弱

H2-3:在集体主义氛围关系强,在个人主义氛围关系弱

H2-4:在阳刚气质中关系强,在阴柔气质中关系弱

H2-5:长期导向时强,短期导向时弱

H2-6:在约束维度上强,在宽容维度上弱

三、实证结果分析

(一)样本选择与问卷有效性分析

本研究的样本集中在黑龙江、北京和河北省的760家在读MBA学员的企业,随机发放了300分问卷,以电话与邮件跟踪的方式,对其科技岗位干部及R&D中心科研人员进行调研,行业涉及IT通讯、网络、家电等多种类型。采用结构式问卷采集数据,回收问卷268份,提出问题填写不完整问卷67分,最终纳入数据分析的有效问卷201份,问卷有效率67%。其中男性116人占57.7%,女性42.3%,中高层技术管理岗位人员67人占样本比例33.3%。

问卷中,Eisenberger开发的36条目的组织支持感调查问卷(Survey of Perceived Organizational Support)被广泛应用,后续学者抽取其中7个或17个负荷较高条目,也获得了较高内部信度。[5]本研究在参考Eisenberger量表的同时使用凌文辁教授3维度(员工利益因子、价值认同因子和工作支持因子)组织支持感量表。[12]量表结合中国情景,增加了相应物质支持等内容,测信度与同质信度分别为0.87和0.96,问卷采用5级Likert量表。创新行为主要测量组织人才寻求更好的方式来提高效率的心理自愿程度。采用Janssen的四维度的创新行为量表,该量表的Cronbach’s α值为0.804。[13]跨文化因子采用Hofstede教授的六维度经典量表测量,[14-15]Cronbach’s α值均达到满意,第六维度宽容/约束0.75。

(二)研究假设检验

采用SPSS19.0和Amos17.0软件对假设进行检验,验证结果显示,关于组织支持感的内部一致性信度检验,均达到满意结果(Cronbach’s α高于0.65),解释总体方差62.295%。通过Amos结构方程控制共同方法偏差,将标识变量在潜变量负载,比较控制前后的模型拟合度,发现控制后模型χ2发生了显著变化(Δχ2=55.42,p<0.001)拟合指数CFI、RMSEA变化不大,说明控制前后的模型拟合度未发生显著变化,共同方法因子的方差解释力也小于临界值25%,表明本研究不存在严重的共同方法偏差。[16]

为验证假设1,考察主结构变量的相关性,相关系数矩阵分析结果见表2。结果显示,自变量组织支持感与因变量创新行为显著性相关(r=0.528 p<0.01)。文化因子中不确定性规避与组织支持感显著正相关(r=0.375 p<0.01)、个体/集体主义与组织支持感显著正相关(r=0.302 p<0.01),宽容/约束与组织支持感也显著正相关(r=0.3376 p<0.01)。同时,因变量创新行为与文化因子的不确定性规避、个人/集体主义和宽容/约束也显著相关(r=0.236 p<0.01;r=0.204 p<0.01;r=0.267 p<0.01)。但是权力距离、阳刚/阴柔文化、长期/短期导向的相关系数很小。假设1组织支持感与科技人才的创新行为呈显著正相关获得支持,假设1成立。

表2 相关系数矩阵分析结果(N=201)

注:显著性水平**相关性p≤.01,显著性水平均为双尾检验。

采用层级回归分析的方法建立层级回归方程对假设2进行检验,建立如下的方程:第一步建立创新行为对组织支持感的回归方程,如式(1);第二步建立创新行为对组织支持感及跨文化因子固定效应回归方程,如式(2);第三步建立创新行为对组织支持感及跨文化因子固定效应及交互效应全模型回归方程,如式(3)

(1)

(2)

(3)

并通过回归分析来检验假设2,Hofstede文化六因子与自变量组织支持感的交互效应回归结果见表3。y=β0+β1x+e支持了假设1;y=β0+βix+βjmj+e中不确定性规避(β=0.093 p<0.05)、个人/集体主义(β=0.116 p<0.01)和宽容/约束(β=0.078 p<0.05)与创新行为显著相关,但是权力距离、阳刚/阴柔气质和长期/短期导向因子与创新行为相关系数较弱,虽然阳刚/阴柔气质因子的β=0.029,但其sig明显偏大不做处理。第二步模型的回归结果优于第一步模型(p<0.01,R2=0.196),最终模型y=β0+βixi+βjmj+βijmj+e的模型结果又优于前者,R2提高至0.226,后面的模型的可决系数高于前者,说明后引入的变量交互作用对解释自变量和因变量的关系作出了统计贡献。模型显示了自变量(IV)组织支持与调节变量(MoV)文化因子对因变量(DV)创新行为的交互作用:组织支持感和权力距离(β=0.753 p<0.01)、组织支持感和宽容/约束(β=0.327 p<0.01),两组交互作用很好地预测了员工创新行为,H2假设中H2-1权力距离与H2-6宽容/约束对自变量与因变量的调节作用呈显著性结果,假设部分成立。

表3 层级回归结果(N=201)

注:显著性水平*相关性在p≤.05;**相关性p≤.01,显著性水平均为双尾检验。

分析结果显示,组织支持感对科技人才的创新行为强正相关,假设1得到验证,该结果与其他研究结果一致。与后续的H2权力距离、宽容/约束维度的交互作用的结果相一致。在泛亚洲文化下,约束自律的文化背景和高权力距离使得人与人关系相较西方要严格的多,在我们的组织中支持氛围可以有效提高员工的创造力和创新行为,与西方的分析结果显著不同。跨文化因子中其他四个二级因子不确定性规避、个体主义/集体主义、阳刚/阴柔气质和长短期导向与组织支持之间的交互作用不显著,表明文化并不总是作为支持氛围和员工创新行为的积极缓和剂出现。但是其相关性是存在的,那么在影响科技创新行为时可以独立作为前置因子测量,而权力距离与约束性文化一般被视为文化因素,其调节作用会明显些。在模型2中可以看出,人们或许拒绝不确定性,但是由于集体主义的文化氛围,会更多依赖于神权或组织、主管,依靠集体去抵抗不确定性,进而提高安全度(不确定性规避)。而且,社会或组织的集体主义倾向越高,在现有社会经济背景下也会刺激科技人才的创新行为。对于性别因子,样本结果是按照胜利者和失败者来看世界的,这意味着他们鼓励竞争,虽然测试结果的sig值略高。这些问题中西方的文化与创新行为的研究结果是一致的。

根据Hofstede教授的研究“创新会受到规则的压抑”,而“规则”与中国高权力距离及约束性文化背景呼应,比如Sandra的结果显示低水平的权力距离对于创新表现有积极作用。[17]之所以有如此相反的结果,究其原因在于,在泛亚洲文化的背景下,高权力指数已经存在了几千年,当个体受到不确定性影响时,一旦感知到组织支持,会倍受激励并进而激发出较强的“责任心”与“创新欲望”,这与东方文化的“感恩”、“投桃报李”的心态是一致的。也就是说,我们得到的假设2进一步丰富了跨文化理论在中国情境的组织行为和管理行为的内容。

四、结论与建议

研究发现,文化因子的“高权力距离”和最新研究成果“约束性的组织文化”对科技人才的创新绩效和行为正向作用。“不确定性的规避”也使得“规则”在科技人才的创新管理中显得比较重要了,同时“集体”与团队合作是较为合适的创新行为引导方式。在组织主动构建强支持氛围时,在大陆企业应着重强调“权力距离”与“高约束性”,倡导高效的积极的强势企业文化,辅以融洽的上下级关系,以此提高人才的工作满意度,降低离职,提高组织绩效等。而其中领导的带头作用和亲民行为同样显得重要。对于我们的管理实践,应该尽量鼓励竞争,并建立与个体相关的绩效考核体系和奖励机制,同时兼顾团队/集体的激励。

本研究的理论贡献在于,文化因子的差异对组织的科技创新的调节作用是显著的。高权力距离与约束文化因子的统计学结果区别于西方样本数据,解释了亚洲国家的快速经济发展现实与高科技创新的匹配现象,指出在东方文化背景下,智慧的亚洲民族依旧可以保持着较高的创新行为,回答了西方学者关于高层阶社会的智慧现象的困惑,进一步丰富了跨文化理论在亚洲文化的应用和解释强度。并为现阶段中国企业的科技人才创新管理实践提供了明确目标、结果导向与团队合作相结合的管理建议。虽然得到了部分显著性分析结果,但在后续研究中建议引入人才的个体匹配性因子(如个体-主管匹配、个体-团队匹配等概念)与集体主义进行关联分析,并注意个体感知与组织行为的统计区分。再有就是客观性的创新行为的衡量指标的引进,现阶段的创新行为和行为结果,多是以主观测量获得,显然更多的客观测量方法的引入是很必要的。

[1] 人民日报.世界经济论坛发布《2013年全球风险报告》[EB].新华网:http://news.xinhuanet.com/world/2013-01/09/c_124204817.htm. 2013-01-09.

[2] 郑秉文.专访“中国经济需向效率驱动转型”[N].湖北日报,2011-03-15(产经周刊版).

[3] ORGAN DWOCB. The Good Soldier Syndrome, Lexington Books: Lexington [M]. MA. Rhoades, L,1998.

[4] LUTHANS F, AVOLIO B. J. Authentic Leadership: a Positive Developmental Approach, In Positive Organizational Scholarship [M]. San Francisco: Barrett-Koehler, 2003.

[5] EISENBERGER R. Perceived Supervisor Support:Contribution to Perceived Organizational Support and Employee Retention [J].Journal of Applied Psychology,2002,87(3):565-573.

[6] RHOADES L & EISENBERGER R. ‘Perceived Organizational Support: a Review of the Literature’[J]. Journal of Applied Psychology, 2002,87: 698-714.

[7] ANGLE H L. Psychology & Organizational Innovation [M].In A.H.VandeVen, HLAngel, & MSPoole (Eds.), Research on the Management of Innovation: The Minnesota 135-170. New York: Harper & Row,1989.

[8] 吉尔特·霍夫斯泰德,格特·扬·霍夫斯泰德著. 李原,孙健敏译.文化与组织——心理软件的力量(第二版)[M].北京:中国人民大学出版社, 2010.

[9] HOFSTEDE G. “National Cultures, Organizational Cultures, and the Role of Management”, In F. González (Ed.), Values and Ethics for the 21stCentury, BBVA, Madrid, Spain, 2011,459-481.

[10] ANNELI KAASA&MAAJA BADI. "How Does Culture Contribute to Innovation? Evidence from European Countries" [M]. University of Tartu, Faculty of Economics and Business Administration,2008.

[11] WILLIANSLK,MCGUIRE S J. Effects of National Culture on Economic Creativity and Innovation Implementation, The Institutions of Market Exchange, Conference Proceeding, Barcelona[M].International Society for the New Institutional Economics,2005.

[12] 凌文辁,杨海军,方俐洛.企业员工的组织支持感[J].心理学报,2006,38(2):28l-287.

[13] JANSSEN O. Job Demands, Perceptions of Effort-reward Fairness and Innovative Work Behavior [J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology,2000,73(3): 287-302.

[14] HOFSTEDE G. Cultures Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations [M]. Thousand Oaks, CA: Sage,2001.

[15] HOFSTEDE & GERT JAN HOFSTEDE & MINKOV M. Cultures and Organizations: Software of the Mind [M].Third Edition." McGraw-Hill, New York, NY,2010.

[16] 周浩,龙立荣.共同方法偏差的统计检验与控制方发[J].心理科学进展, 2004,12(6): 942-950.

[17] SANDRA VAN HINTHUM.”Cultural Antecedents of National Innovative Performance: Power Distance, Uncertainty Avoidance, and Patent Application in European Countries” [M]. Master Thesis,2009.

责任编辑:王明舜

The Regulatory Effects of Cross-Cultural Factors on Science and Technology Innovation

Zheng Weibo Tian Yezhuang

(School of Business and Management, Hebei University of Economic and Business, Shijiazhuang 050061, China;School of Management, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, China)

Based on Professor Hofstede's cross-cultural theory, this paper introduced the variables of indulgence/restraint, and examined the regulatory effects of six cross-cultural factors on technologists' innovation behavior by SPSS19.0 and Amos17.0. The results showed that high power distance and restrained organization culture have the significant positive regulatory effect on technologists' innovation behavior. The article suggested that competition be encouraged, scientific innovation be emphasized, supporting environment and team cooperation be established.

cross-cultural factors; indulgence versus restraint; technologists' innovation behavior

2014-11-14

国家社科基金资助项目“社区匹配影响职业经理人离职倾向的路径及防范对策研究”(13BGL081);博士后科学基金项目“社区匹配对职业经理人主动离职的作用机制研究”(2012M510979)

郑伟波(1972- ),男,黑龙江人,河北经贸大学工商管理学院副教授,哈尔滨工业大学管理学院在站博士后,主要从事人才离职与保持、职业经理人管理研究。

C93

A

1672-335X(2015)02-0072-06