我国“讲授法”的研究现状及趋势分析

2015-06-05李孝诚刘兆丽

李孝诚,刘兆丽

我国“讲授法”的研究现状及趋势分析

李孝诚,刘兆丽

利用文献计量法和文本分析法对2001年以来国内关于讲授法的研究文献进行了定量和定性分析。关于讲授法的理论和实践研究表明,讲授法是一种发展的、有层次的、可行的教学方法,但需要教师有效实施。同时,讲授法研究也存在学科特征不明显、研究方法思辨多于实证、研究水平参差不齐等不足。

讲授法;基础教育;课程改革;发现法

一、问题的提出

进入21世纪以来,“讲授法”作为“接受学习、死记硬背和机械训练”的代名词成为了广大人士的抨击和讨伐对象。中小学教师更是谈“讲”色变,羞于谈“讲”,但是在教学实践中却离不开“讲授法”。“研究课”和“公开课”也视教师的“讲授”如洪水猛兽,甚至一些教育行政部门还在红头文件中对教师的讲授时间进行了硬性规定。[1]这些现象引起了相关学者、教师和管理者的重视和反思。《中国教师》还开辟了专栏对之进行探讨。丛立新教授坦言“正视现实需要勇气,改变现实需要耐心与坚忍,无论是驱逐,还是继承与发展,对于上述的以及更多的比如给予严肃的思考和扎实的研究,不仅是值得的,而且也是必须的。”[2]还进一步论证:讲授法不但合理,而且合法。时至今日,广大教师和学者是如何正视“现实”的?关于“讲授法”的思考是否严肃,研究是否扎实?“讲授法”何去何从?对这些问题必须严格考量。为此,本文对2001年~2014年国内“讲授法”的研究论文进行了计量和文本内容分析。

二、整体计量分析

本文所谓的“讲授法”是指一种教学方法,是“教师通过口头语言向学生描绘情境、叙述事实、解释概念、论证原理和阐明规律的教学方法。”[3](P142)为此,本文以“篇名=‘讲授法'V‘讲授式教学'”为条件在“中国知网”进行搜索,得到文章数量为272篇,其中硕士论文15篇。

(一)讲授法在教学方法研究中的地位和趋势

国内外历次教育改革经验表明,讲授法每次都是处于“被批判的漩涡”中。但是每一次改革尘埃落定,人们都会发现,虽然改革可能在某个方面成就斐然,但讲授法却涛声依旧。讲授法在我们这次建国以来规模最大的课程改革中实际地位如何、发展趋势怎样呢?我们选择了现在比较流行的教学方法与讲授法进行比较分析,包括研究法(搜索关键词为“研究性教学”和“研究性学习”)、探究法(搜索关键词为“探究性教学”和“探究性学习”)、发现法、合作法(合作学习)和自主法(自主学习)。

1.讲授法在教学方法研究中的地位

笔者分别以“研究性教学”、“研究性学习”、“探究性教学”、“探究性学习”、“发现教学”、“发现学习”、“自主学习”和“合作学习”为关键词在中国知网进行搜索,对数据进行汇总。

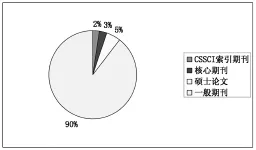

结果表明,讲授法研究,无论在数量,还是质量上都远远落后于新课程提倡的几种教学方法(图1)。其中,“研究法”期刊论文综述达到了15 878篇,硕士论文总数为825篇,博士论文3篇。除发现法外,其他几种教学方法都有博士论文至少1篇。与之形成鲜明对比的是,“讲授法”的期刊论文272篇,还不及其他几种教学方法的硕士论文数量;硕士论文数量15篇,仅占5%,博士论文数量为0。

图1 讲授法研究论文水平统计图

2.讲授法研究的发展趋势

教学方法的选择、使用和研究在很大程度上会受到国家、地方和学校的教育理念引导,特别是教育改革的“火热期”。关于教学方法的地位,除了关注数量和质量指标外,还应关注它们的发展趋势。为此,笔者选择了数量上处于绝对优势的“研究法”与“讲授法”作为对比,研究了近10年的发展趋势,分别如图2和图3所示。

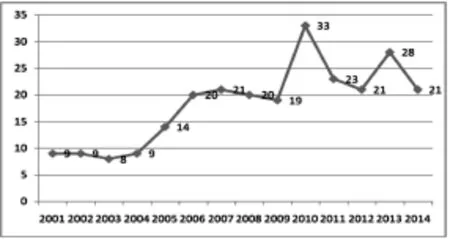

图2 讲授法研究论文年代计量统计图

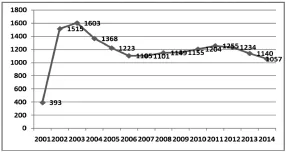

图3 研究法研究论文年代计量统计图

从图2和图3的年代计量统计图可见,讲授法的发展趋势与研究法的发展趋势正好相反,但是发展趋势的“拐点”却与我国课程改革的分期非常吻合。新课程改革快速推进阶段(2001~2005),讲授法研究处于稳定期,均值在每年9篇;研究法处于“加速增长期”,从2001年的393篇,猛增到2002年的1 515篇,后稍微回落到2005年的1 223篇。新课程改革反思争论阶段(2006年至今),讲授法处于“增长期”,并趋于稳定;研究法一直处于稳定期,基本上稳定在1 100篇左右。这说明,随着对新课程改革中问题的反思,人们不仅对讲授法的关注度在逐渐提高,而且对待新课改提倡的教学方法也越来越理性。

(二)研究类别及作者来源分析

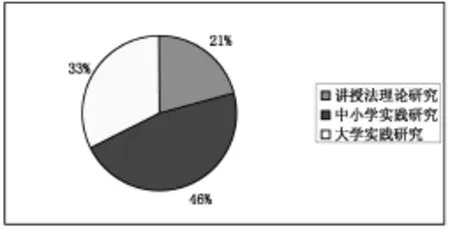

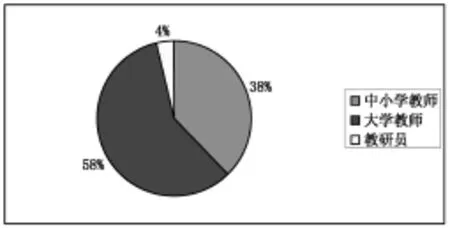

教育学,特别是学科教育学,是实践性很强的理论学科。为了方便起见,我们把从理论层面上探讨讲授法的概念、本质和基本原则的研究界定为讲授法理论研究;把关于学科课程中讲授法的研究都归于实践研究,进一步分为中小学实践研究和大学实践研究。讲授法的研究类别和作者来源统计结果如图4和图5所示。

图4 讲授法研究类别统计图

图5 讲授法研究作者来源统计图

从图4可以看出,讲授法理论研究仅占21%。中小学实践研究占46%,大学实践研究占33%。其中,中小学实践研究几乎涉及了中小学、高职和职专的所有学科,大学实践研究也几乎涉及了理工农医等课程。这说明讲授法的适用范围特别广。从图5可以看出,作者来源主要有三类:中小学教师、大学教师(包括研究生)和教研员。他们所占的比例分别为38%、58%和4%。

三、研究成果分析

笔者从272篇讲授法研究文献中选择了169篇代表性较强的成果进行了详细分析。虽然研究主体多样,研究内容庞杂和研究方法多样,但是其价值取向是统一的:讲授法不是万能的,需要优化和改进,但没有讲授法是万万不能的。

(一)关于讲授法处境及反思的研究

对讲授法的“过度批判”和一线教师的“茫然”,主要原因在于对讲授法的本质认识不清,存在误认现象。对讲授法本质的澄清和正确认识是消除“误认”的重要工作。王策三教授认为教学活动的本质是一种特殊的认识活动,是教师教学生去认识,是学生个体在教师的主导下,主要掌握人类历史经验,认识客观实践和发展自身的活动。有教师教、以间接经验为主和发展性是教学认识活动的三个基本特点。教学认识活动的特殊性决定了讲授法是教学认识中掌握方式的基本体现形式之一。[4](P8~14)

1.讲授法是一种高级的教学方法

在现实教学世界中,不少人都认为发现法优于讲授法。对此,丛立新教授从理论上论证了讲授法是一种高级的教学方法。[2](P64)首先,奥苏贝尔认为接受学习的心理基础是比发现学习更高级的认知水平,这种学习是自觉的,是通过语言并且脱离具体的对象和情境进行的活动。其次,奥苏贝尔认为学生学习概念有两种基本形式:概念形成和概念同化。前者主要靠发现学习而形成,后者主要依靠接受学习形成。从皮亚杰认知发展观来看,随着年龄的增长和思维水平的提高,个体学习逐渐从概念形成为主要方式转化为概念同化为主要方式。综上所述,奥苏贝尔的结论是:讲授法比发现法更高级。

2.讲授法是发展的,有层次的

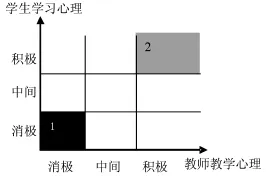

人们对“讲授法”认识活动中出现的误解的原因是很多的。一是认识对象——讲授法本身确实存在一些不足,二是认识主体的认识观念存在“二元对立”,三是人们的认识方式出现问题。吕星宇认为,教学实践中对讲授法的误解主要在于形式逻辑思维方式致使我们的认识结果存在必然偏差。正确的认识方式是辩证逻辑思维方式,即讲授法不但同其他任何事物一样,也是发展的,而且与其他教学方法的关系也不是非此即彼的、互相对立的。讲授法的发展过程是由低到高的序列构成的。这就必然说明讲授法是有层次的。[5]李渺认为“讲授法也有两种类型:一种是‘消极讲授法',一种是‘积极创造讲授法'。”[6]教学活动,是教师的教和学生的学相互作用的统一活动。如果将教师教学心理分为消极、积极两类,学生的学习心理水平分为消极和积极两类,再加上中间水平,就构成了讲授法层级分类图(图6)。

图6 讲授法层级分类图

由图6可见,讲授法层次是多样化的。这主要取决于教师的教学心理和学生的学习心理产生的“共鸣区”的位置。比如在区域1中,教师和学生都处于消极状态,这是最低水平的讲授法。我们应该追求教师和学生都处于积极状态的区域2,即最高水平的讲授法。

3.讲授法不同于“注入式”,不悖于“启发式”

讲授法之所以陷于如今的处境,很大原因在于它成为“注入式教学”的“替罪羊”。许多人对之进行了研究,获得一致结论:讲授法不同于“注入式教学”,不悖于“启发式教学”。

秦继翠指出,“(很多人)来批讲授法,进而认为应该将讲授法加以抛弃。实际上,这是由于人们没有搞清楚讲授法和注入式教学之间的区别与联系。”其实,施良方先生已经指出“注入式教学”是与启发式教学相对的概念,也称“填鸭式教学”、“灌输式教学”,指教师在教学过程中,视学生为接受知识的容器,不顾他们的基础知识、理解能力和学习兴趣,用强制的方法向学生灌输知识,并要求他们呆读死记。[7](P114)“讲授法”是教师通过口头语言向学生讲解概念、叙述事实、论证原理、阐明规律的一种教学方法,它包括讲述法、讲解法、讲读法和讲演法。由此可见,二者表面上确有相似之处:教师讲,学生听。但就本质上而言,二者差别很大。注入式教学不关心学生的学习心理和认知特征,是一种机械教学行为(图6中的1区)。而理想的“讲授法”不但关心学生的学习心理和认知特征,还关注教学内容的不同,具有较高的教学科学性和艺术性(图6中的2区)。但是,如果教师的专业素养不达标,极有可能导致理想的“讲授法”异化为“注入式教学。”[8]徐殿东撰文指出“这里所说的问题(讲授法在应用过程中出现的问题),并不是讲授法本身的问题,而是教师的问题,是教师采用讲授法进行教学时产生的问题。真正的问题只是一个,即教师在教学中把讲授法扩大化了。一是时间上的扩大,二是对象上的扩大。”[9]

启发式教学,是指遵循教学规律,运用各种教学方法,充分调动学生学习的主动性、积极性的一种教学类型。[10]由“启发式教学”的定义可以看出,讲授法理所应当是启发式教学的一种方法。另外,启发性也是有效讲授法的必然要求之一。

4.讲授法是其他教学方法的基础

无论是从学校教学活动的本质来看,还是从基础教育阶段学生认知特征而言,学校的课堂教学活动都离不开教师的引导、指导和合作等。教师的活动主要是通过教师的“讲”来实现的,也就是说,讲授法是其他教学方法的基础,其他各种教学方法在运用时必须与讲授法结合。[11]也只有这样,其他各种方法才能充分发挥其应有价值。从学生的学习活动而言,无论是研究性学习,还是合作性学习,学生必须学会“倾听”。学生唯有学会“听”,才有可能潜移默化地或自觉系统地把教师的教学讲解内化为个人的认知结构。同时,在知识社会和信息社会背景下,讲授法为了实现其价值,也必须与其他教学方法进行优化或整合。但是,通过上面的分析可见,优化或整合的主体必须是讲授法。

(二)关于讲授法理论基础的研究

1.讲授法是能行的:合理、合法、合实际

讲授法要脱离目前处境还要依靠教育教学工作者据“理”力争。这个“理”在很大程度上就是讲授法的理论基础。我们要通过“讲道理”来推证“讲授法”是合理和合法的。丛立新教授从心理语言学基础、奥苏贝尔与维果茨基的学习心理学基础和教育自身合乎规律的选择等方面论证了讲授法的合理与合法地位。[2](P65)大部分地区班级人数多、教学设施不足和教学评价体系不完善等教育现实,也决定了讲授法还是目前学校教学活动的主要教学方式。[12]其实,讲授法之所以能够具有如此强的生命力,与我国文化传统内涵的一致性也是分不开的。

2.讲授法是可行的:适应新课程改革

讲授法自身是“能行”的。在新课程改革背景下,讲授法是否“可行”,能否有效实现新课程提倡的“三维目标”,应该是一个很重要的衡量指标。[13]田娟论证了讲授法不但对于“三维目标”的实现有价值,而且还可以发展和创造出新价值。这种价值是客观存在的,不会因某些人的主观否定和“选择性无视”而消失,也不会因为人们还未完全发现而不存在。李镌钊从历史演进视角对建国以来讲授法的发展历程的分析表明,讲授法在新课程背景下对于实现师生身心发展、三维目标达成、学生创新精神和实践能力的培养还是有价值的。另外,陈新星研究表明,讲授法也可以充分体现素质教育“主体性、创造性、民主性、活动性”的四大基本特征。综上,讲授法对于新课改还是有价值的,可行的。

(三)关于讲授法有效实施和优化的研究

几乎所有的研究都认为,讲授法是发展的,而且应该是继续发展和完善的,同时讲授法的有效实施也是需要条件保障的。

1.讲授法的有效实施

树立正确的讲授观。“观念”是人们在实践当中形成的各种认识的集合体。正确的观念有利于做正确的事情,提高做事情的效率和质量。讲授观,就是人们对讲授法的各种认识的集合体。长期的教学实践表明,什么样的“讲授观”,决定了人们对讲授法做出什么样的行动。所以要保证讲授法的有效实施,相关人员必须具有正确的讲授观。武丽婷认为,教师和管理者都必须树立正确的“讲授观”。[14]首先,教师必须树立正确的“讲授观”:讲授法是一种基本的高级的教学方法,需要教师具备较好的教学素养;讲授法既有优点又有缺点,是逐渐发展的,有层次的。各级管理者也要具备正确的“讲授观”:教学方法的改革不是简单的破旧立新,而是要实现优势互补,需要教师和学生经历一个较长时期的磨合过程。至少,讲授法在现阶段的教学中还是不可替代的。

注意讲授法的基本要求和适用条件。大量研究表明,讲授法教学质量不高,甚至“异化”为注入式教学的主要原因就是教学没有达到讲授法的基本要求,没有注意到讲授法的适用条件。总地来看,讲授法的有效实施需要满足的基本要求有:教师准备的充分性,教师讲授的科学性、启发性、生成性、感染性、创造性和艺术性。在实施讲授法时,教师要特别注意讲授法的使用条件,并不是所有的教学内容都是在运用讲授法时教学质量就高。吴庆麟认为讲授法的适用条件有:所学的知识用其他方法不容易获得;教师将来源于各个方面的资源加以整合;学生要理解不同的观点。[15](P332)

基于个人教学素养,形成个性化教学风格。金才敏撰文指出教师的专业化程度和综合素养是影响讲授法教学效果的重要因素。[16]徐殿东也认为教师在教学中把讲授法扩大化是讲授法效果不理想的重要原因。由此可见,教师的个人教学素养(专业知识、教学能力)在很大程度上会影响到讲授法的教学效果。不同教师的性格类型、专业知识、教学语言、情感交流和板书艺术等方面有很大差异。这些差异会导致教师讲授风格,乃至教学风格的不同。教师要在正确的“讲授观”指导下,秉承讲授法的基本要求和适用条件,结合个人教学素养,形成个性化的教学风格。

2.讲授法的优化研究

讲授法自身的优化。虽然社会和教育进程的历史选择使讲授法成为学校教学中的一种主要方法,但是我们还要坚持不断地在实践中探讨和提高它的科学化水平。就目前而言,随着社会、知识观、教学观和技术的发展,讲授法自身确实需要优化。有学者研究表明,教师在运用讲授法时,教学态度、讲授逻辑、讲授语言和分析讲解方面基本没有问题,但是在激发动机、同步思维、表述生动和注意反馈方面问题较多。关于讲授法自身优化的研究主要是从关注学生、注重启发和多元评价等方面对讲授法进行改进。

与其他教学方法整合。任何一种教学方法都不是万能的,都有一定的优点和不足。讲授法也好,发现法也罢,皆是如此。与其他教学方法整合是讲授法优化的另一条有效途径。主要研究有讲授法与探究法、发现法、讨论法、PBL(Problem-based Learning)教学和多媒体教学等教学方法的整合。如申玉玲在硕士论文中就研究了化学课中讲授式教学和探究式教学的有效整合原则、策略、实施和评价等问题,并通过3个学期的教学实验表明对转变学生的学习方式和学生的发展有明显的促进作用。

四、研究不足及建议

(一)研究内容学科特征不明显

通过图4可以看出,讲授法的理论研究比例为33%,其余67%皆为讲授法理论在中小学和大学学科教学中的实践研究。通览这些实践研究,仅有两篇文章(占实践研究的1.5%)初步结合学科特征研究了讲授法的必要性,其他所有文章都是讲授法的简单理论加上学科实例,学科特征十分不明显。讲授法的理论研究仅为我们学科教学提供了一般性的规律指导,不可能为每一门学科提供统一的操作模式。我们应该在讲授法理论的指导下,结合学科知识特征和教学特点,基于课堂教学,深入研究学科教学应用讲授法的必要性、适用条件、优化和有效评价等问题。也只有这样,才能增强学科讲授法的可操作性,才能从根本上解决学科讲授法教学效果不高,乃至“异化”为注入式教学的现象,才能让讲授法走出人们认识的“误区”。也只有这样,才能保证讲授法在学科教学活动中的主要和基本地位,基础教育的教学质量和水平才能得到保证,学校才能承担它对于社会的使命。

(二)研究方法思辨多于实证

国际教育研究表明,越来越多的教育研究者对实践经验重视程度不断加深,教学方法的讨论也逐渐由侧重理论转向侧重实践经验的证明。王鉴教授也在对传统“课程与教学论”的思辨理论体系反思基础上,提出了“实践教学论”,并将研究焦点直指“课堂教学”。美国《不让一个儿童落后法案》中提出:在教学中应该使用经过科学研究证明的高效率的教学方法。在这种背景下,许多研究者和研究机构除了适当的理论思辨外,更多是采用实证研究方法论证了教学方法的有效性。我们搜集到的272篇文章中,仅有7篇(仅占4.1%)采用实证方法为主的论证方式。实证研究应该是我们今后讲授法研究中的重要研究方式。我们要深入课堂教学,用课堂教学实例和测评数据来论证讲授法的可行性和有效性。但是,这不代表我们排除人文研究方法的介入。那么关于教育科学的研究应该是什么样的呢?美国关于“基于科学的研究”的界定值得我们借鉴。“基于科学的研究”意味着研究通过运用严格、系统、客观的程序获得有关教育活动、教育计划的具有信度和效度的知识,具备如下特征:一是在观察与实验中采用系统、实验的方法;二是严格的数据分析足以验证假设以及证明结论的普遍性;三是通过测量与观察的方法为评估者、观察者提供具备信效度的数据,或者数据是由相同或不同调查者展开多种测验与观察;四是使用实验或准实验方法;五是保证实验研究以充分、具体、清楚的内容呈现以便于实验的可重复性,或者至少提供一个系统地得出结论的机会;六是实验的结论能受到专业学术期刊的认同,或是能通过多数独立研究专家相对严格、客观、科学的评论。[17](P1)

(三)研究论文水平参差不齐

从图1可以看出,关于讲授法的论文水平参差不齐,整体水平不高:CSSCI来源及扩展版来源期刊(2010~2014)论文数量仅占2%,中文核心期刊(2008版)论文仅占3%,硕士论文数量仅占5%。总地来看,主要原因有三方面:一是由于各种原因,参与讲授法研究的人数较少。相关的数据明确了这一点。二是一线教师和教研员的教科研能力有待加强。上述10%论文水平较高的作者均来自大学。三是讲授法研究本身也存在不足。如上文提及的研究内容和研究方法等方面。由此可见,努力提升讲授法研究自身的水平和促进教师的专业发展,是提升讲授法研究论文水平的重要基础。讲授法的研究水平提高了,影响度提高了,自然就会吸引越来越多的教师、教研员和研究者参与进来。

[1]苏令.教师讲授时间岂能硬性限定?[N].中国教育报, 2006-03-07.

[2]丛立新.讲授法的合理与合法[J].教育研究,2008(7).

[3]中国大百科全书·教育[Z].北京:中国大百科全书出版社,1985.

[4]王策三.教学认识论(修订本)[M].北京:北京师范大学出版社,2002.

[5]吕星宇.讲授法怎么了——讲授法辩护之辩证逻辑进路[J].当代教育科学,2007(10).

[6]李渺.对讲授法争议的几点思考[J].中国教师,2007(7).

[7]施良方.教学理论:课程教学的原理、策略与研究[M].上海:华东师范大学出版社,1998.

[8]陈振华.讲授法的危机与出路[J].中国教育学刊,2011(6).

[9]任向阳,李斯.走出高校“两课”讲授法的“两极”误区[J].教育评论,2012(4).

[10]徐殿东.为“讲授法”正名[J].中国教师,2007(7).

[11]王炜杰.浅析历史讲授法的度[J].教育理论与实践,2013(14).

[12]范江文.讲授法在化学教学中的高效运用[J].中学化学教学参考,2014(11).

[13]蔡桂真.新课程背景下讲授法的优化发展及有效运用[J].现代教育科学·普教研究,2010(6).

[14]武丽婷.论讲授法的误解和误用[J].太原大学教育学院学报,2010(6).

[15]吴庆麟.教育心理学——献给教师的书[M].上海:华东师范大学出版社,2003.

[16]金才敏.讲授法教学效果的影响因素及对策分析[J].武汉交通职业学院学报,2004(1).

[17]Daniel J.Moran,Richard W.Malott.实证教育方法[M].北京:中国轻工业出版社,2006.

[责任编辑:陈 浮]

Current Situation and Tendency Analysis of Lecture Method Study

LI Xiaocheng,LIU Zhaoli

The current situation and developing trend of Lecture method since 2001 are analyzed qualitatively and quantitatively by means of the bibliometric method and content analysis method in the paper.The theoretical and practical research shows that lecture method is a progressive,hierarchical and feasible teaching method,but the good results of lecture method need teachers’effective implementation.Meanwhile,there are some problems in lecture method research,such as discipline feature is not obvious,speculative methods are more than empirical methods,and research levels are uneven etc.

lecture method;elementary education;curriculum reform;discovery method

2015-06-20

李孝诚,淮北师范大学(安徽淮北235000)数学科学学院副教授,博士;刘兆丽,淮北师范大学数学科学学院助教。

安徽省2013年度教学研究项目“基于‘微视频案例'的职前数学教师专业能力提升研究”(2013jyxm579);淮北师范大学2013年度重点教研项目“职前数学教师专业能力提升研究”(JY13110)。