大学通识课程教学现状调查:教师的角度

2015-06-01梁林梅

梁林梅

摘 要:通识教育改革已成为21世纪中国大学本科教学及创新型人才培养探索中的一项重要举措。论文基于N大学四年来通识教育课程实施的实践,从大学教师的视角,借助于课堂结构性观察、一对一访谈和问卷调查相结合的方法,对大学教师教学实践过程中的适应性、教学方法、教学工作量投入、对教学支持满意度和对学生学习满意度等问题进行了系统的描述与分析,并就学生眼中的不同课程、不同教师及教师教学实践过程中面临的主要挑战等展开了讨论。

关键词:通识教育;通识教育课程;课程教学

一、引言

通识教育改革已成为21世纪中国大学本科教学及创新型人才培养探索中的一项重要举措,而开设通识教育课程是当前国内高校实施通识教育人才培养模式的重要途径之一。N大学作为在本科教学领域不断尝试改革和创新的研究型大学,自2009年秋季学期开始了系统的高水平通识课程建设和推进工作,截至2013年秋季学期止,共为全校本科生开设通识教育课程49门。本研究中的“通识教育课程”,特指N大学2009年以来申报、经专家严格评审后立项的高水平通识教育课程,以区别于传统的文化素质公共选修课程,简称“公选课/公修课”,也没有包含大学英语、计算机、体育、思政(“两课”)类的公共必修课程,相当于北京大学的“通识教育选修课”[1]。

作为一种相对不同的人才培养模式,通识教育(尤其是通识教育课程的实施)具有很强的实践性,正如有学者所强调的:“通识教育最终要落到实践上。不管谈多么高深的理念、做多么复杂的规划,通识教育最终都是要落到教师的个人教学实践上。”[2]。在国内外通识教育的不断探索中也一再证明了教师教学实践的重要性。美国学者伽夫描述了美国高校通识课程教学时教师面临的现状:“教师缺乏准备,没有学术地位……人数众多的大班级由资历浅的或助理教师在上课,学生无精打采地在课堂上发呆,或自顾自地写其它课程的作业。”[3]就国内来说,2008年陈向明总结了北京大学通识课程开设中与教师相关的主要问题:“由于教师对通识课程的认识不准确,便自然会按照其已经熟悉的公共选修课理念与模式来进行通识课程的教学……大部分教师缺乏开设跨学科课程的能力”[4];2011年北京大学实施通识教育十周年之际,北京大学老教授教学调研组发表了他们对该校“通识教育选修课”现状的调查结果,其中包括了课程质量问题:“有的则是教师不够认真,经常迟到或找人代课;或内容浮泛,不得要领;或知识陈旧,了无新意;或照本宣科,索然无味。学生将这类课程称之为‘水课。”[5]

本论文以N大学通识教育课程改革近四年的实践为研究对象,结合国内外已有相关研究,从教师教学的视角,总结和分析在高校系统、全面推进通识教育课程过程中的总体现状及面临的主要挑战。

二、研究设计与实施

本论文是课题组对N大学本科生通识课程学习现状调查研究的继续。将研究的视角从学生转向教师,综合采用课堂结构性观察、一对一访谈和问卷调查三角互证的方法(见图1),对大学教师从事通识课程教学的总体现状与主要问题展开描述和系统分析。

1.课堂观察法和访谈法

课题组在2012和2013学年期间采用了结构化的课堂观察方法,选择了在前期调研中学生评价比较高的五门课程(“世界古代文明”、“中国人与中国社会”、“大学生心理健康”、“中国古代人生哲学”和“科学世界观”)全程随堂听课,并形成了完整的课堂观察记录。同时,在每门课程中依照学科、性别及年级特征,选择6名本科生进行一对一访谈,共包括了全校15个院系的30名本科生,其中三年级占33%,二年级占24%,一年级占43%;女生占34%,男生占66%。

2.问卷调查

本次调查的对象是在2012-2013学年第一学期担任全校通识课程的任课教师,共回收有效问卷30份(占所在学期通识课程任课教师总数的62.5%)。问卷内容包含了教师基本信息、课程师资结构、教师教学适应性、教学方法、教学工作量投入、对教学支持满意度和对学生学习满意度几个方面,在最后的开放性问题中请教师就通识课程实施中的难点及期望进一步得到的支持提出自己的看法。

被调查教师中人文社会科学占大多数(与N大学通识课程的整体结构相一致);男性教师占70%,女教师占23%(与承担全校通识课程的整体教师性别比例相一致);有57%的课程由一名教师独立授课, 27%的课程由3名及以上教师共同授课;28.6%的课程有助教参与; 33%的教师上课时会经常使用网络教学平台,10%的教师从未使用。

三、主要研究结论

1.课程的适应性及教师对自身教学的满意度现状

N大学从2009年开始在全校范围内实施通识教育课程,至本研究调查时80%的教师已经具有通识课程教学的经历,且有41.4%的教师具有四次及以上的通识课程教学经历。问卷调查显示N校教师在通识课程的适应性方面得分比较高,且比较一致(M=4.31,SD=0.712,满分为5分)。独立样本T检验表明,与没有配备助教的课程相比,配有助教的教师对课程的适应性更好,且二者之间存在显著性差异(P﹤0.05)。

在对自身教学的满意度方面,绝大多数教师对通识课程的教学很感兴趣(M=4.24,SD=0.689,满分为5分),教师们对自己的课程也比较自信(M=4.28, SD=0.649,满分为5分)。本研究还发现女教师的满意度要普遍高于男教师。大多数教师比较认同“通识课程的教学促进了我的学术研究”,但不同教师之间存在一定差异(M=4.17,SD=1.002,满分为5分)。

2.教学方法现状

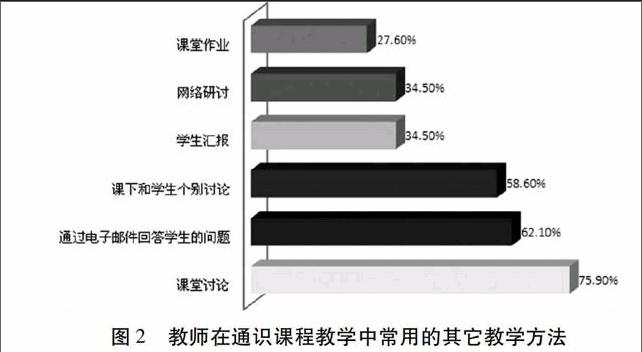

在通识课程的教学中,绝大多数教师都已经意识到了大班教学学生参与互动的困难和重要性,并且在尝试采用多种方式来改进课堂的教学效果。除大班讲授之外,教师还经常会使用课堂讨论(有近四成的教师在课程中专门安排了师生研讨的时间),通过电子邮件回答学生的问题,课下和学生个别讨论等教学方法,如图2所示。

尽管如此,目前课堂的互动状况仍然不是很理想,问卷调查发现有23%的教师会经常和学生互动,有近15%的教师很少和学生互动。访谈中学生也多次表达出期望和教师互动的强烈愿望:“互动太少,人太多,如果能更多的互动就好了”;“希望这门课人少一点,要求高一点,讨论多一点”。

3.工作量投入现状

在通识课程教学的工作量投入方面,以一次2学时的教学单元为例,有63%的被调查教师认为承担通识课程的工作量投入是其它本科课程的2倍及以上,见图3所示。

另外,教师们普遍认同“通识课程对教师提出了更高的要求”(M=4.45,SD=0.572,满分5分),且“刚开始上课时教师的时间和精力投入会尤其大”(M=4.28,SD=0.841,满分5分)。

4.教师对学生的要求、监督及学习满意度现状

(1)关于点名

问卷调查发现有10%的教师上课会经常点名,31%的教师上课从不点名。在对访谈数据的编码中发现,“点名”是学生话语中出现次数非常频繁的一个词汇,但学生对教师点名这一课堂管理手段的态度比较复杂,一些学生持反感和反对态度:“那种单纯的点名方式,让人觉得很反感”;“有些老师讲课比较死板,就是ppt之类的东西,没有意思,只会通过点名来留住同学,学生比较反感”;“有些老师靠点名留住学生,我觉得不太好”。但一些学生认为老师课堂点名能够起到一定的督促作用:“**课老师从来不点名,感觉出勤率不太高,大概连续能来1/3左右”;“如果老师真的不点名,随着时间的推移,人数会越来越少”。还有学生对教师的点名方式提出了改进意见:“其实我觉得老师点名有两个出发点,一个是留住学生,另一个则是为了更为公平的评价。那我想老师可以采取其他不同于点名的方式,比如提问(交课堂作业等),或随机找一些同学来回答问题”。

(2)作业布置情况与课程考核方式

问卷调查表明,有17%的教师从不给学生布置作业,另有17 %的教师会经常布置作业;有52%的教师会将学生平时的课堂出席/参与情况记入课程考核。

在课程考试方面,教师认为通识课程的考核难度要略低于专业课程——在“与专业课程相比,我会选择相对比较简单/容易的考核方式”的问题中,平均得分为3.83(SD=0.889,满分为5分)。访谈中许多学生反映教师考核的方式比较简单:“老师出两道题目任选,属于开放式的小论文……及格就可以,考核方式比较简单”;“考试不可能像专业课那样深入,考前借同学笔记也可以考好,但是过程的收获上不是很大”;“有的通识课存在考核较‘水的状况,交篇论文就给你很高的成绩”。

(3)对学生课程学习要求严格程度

从教师的视角来看,通识课程教学中对学生的要求适中——“我对学生课程学习的要求比较严”这一题项的平均得分为3.62(SD=0.677,满分为5分)。在前面对学生学习现状的调查研究中,普遍反映出教师对学生的要求不是很严格(见图4)。访谈中也有学生表达出同样的观点:“**老师是个很可爱的老师,课上带活课堂气氛,整个人很和蔼,对我们要求不是很严格”;“我们现在上的通识课要求都太低”;“有很多同学为了学分,报了这门课,但他又不认真上课,这个要加以监督”。但现实中很多同学对于教师的要求抱着一种比较矛盾的心理:既感觉到了教师对课程的要求不严会导致课程质量的不断下滑,但又不期望教师对课程的要求太严格,不期望在通识课程方面有太多的投入。

(4)对学生学习的满意状况

从表1可以看出,教师对学生考试成绩的满意度最高,对学生上课的出勤率和课堂参与情况的满意度比较低。

另外,独立样本T检验表明,与没有配备助教的通识课程相比,配有助教的教师对学生课堂回答问题(参与)的满意度更高,且二者之间存在显著性差异(P﹤0.01)。

5.对通识课程的教学条件/教学支持的满意状况

如表2所示,教师对所在院系领导支持比较满意,对学生人数不太满意。但教师们在对理想班级人数的看法上不太一致,有27%的教师并不介意班级人数,有37%的教师建议将班级人数控制在100人以内。

在最后的开放题中,一些教师期望能够适当减少班级人数,配备1-2名助教;并且在教师的考评机制方面能够适当向通识教育倾斜;期望学校为承担通识课程的教师提供更加灵活、充足的课程支持经费;一些教师还期望在教学理论和教学方法方面得到更多支持,并且能够有机会和其他老师交流通识课程教学的经验及感受。

四、分析与讨论

1.学生眼中的好课与“水课”

通过对学生学习现状和教师教学现状的综合调查,本研究发现那些比较受学生欢迎的通识课程一般都具有如下的共同特征(从高到低排列):(1)能够激发学生的兴趣;(2)教学内容新颖、有趣;(3)教师个人魅力高;(4)教师具有深厚的学术积淀;(5)教学方式灵活、多样。相比而言,学生不喜欢的通识课程的主要特征如下(从高到低排列):(1)教学内容陈旧、浅显;(2)教学方式单一;(3)教师缺乏个人魅力。

在对学生的访谈中,有一个本土话语——“水课”反复出现,经过和学生的不断讨论,最后总结出在N大学“水课”的典型特征:(1)出勤率不高;(2)作业(考试)要求不高;(3)为了学分而选课、听课(即一些学生所说的“混学分的课程”);(4)学习效果不明显,收获不大(学和没学差不多);(5)教师没有调动学生学习的积极性,缺乏互动。

2.学生眼中的不同教师

在前期对大学生通识课程学习状况的调查研究中,学生认为教师在以下三个方面做的比较好:(1)备课认真充分(M=3.96);(2)注重知识的整体性和系统性(M=3.85);(3)讲课张弛有度,融入趣味(M=3.72)。而教师的教学在下述两个方面有待提高:(1)引导和鼓励学生积极参与(3.48);(2)课后与学生充分交流(M=3.1)。访谈中还发现学生比较喜欢那些能够结合自己的人生经历和感悟来开展教学的教师,而不只是干巴巴地传授知识。

在对学生的访谈记录及课堂观察记录内容进行编码的过程中,研究者抽取出了学生在描述好教师(学生本土语言中的“大牛”)时会经常使用的词语:

融会贯通,不死板,有意思,可爱,有趣(风趣、趣味),幽默,生动,活泼,人格魅力,吸引力,气场,博学,例子(故事、案例)多,带入感,有学识,清晰,新颖,独特,认真,激情(热情),充实,投入,深入浅出,亲切感,和蔼,平易近人,贴近生活,欢乐,独到见解,准备充分

学生认为,“‘大牛就是那种我不由自主地喜欢,我会主动去上他的课,有些课即使选不上我也会去蹭课的那种。不像有些老师上课不咋的,但又不得不去,有的时候真的很纠结,毕竟学分在那呢”;还有学生谈道:“一般‘大牛就是这样,很少点名的,他靠气场和人气来吸引人的。感觉他学问做得好深的样子,我每次都去,几乎没有不去的。还有好多同学是来蹭课的”;“好课吧,也就是简而言之那种‘大牛上的课,特别通俗的话讲就是上课能吸引你的眼球,不让你睡觉的那种课”。

相反,在谈到不喜欢的教师时,大学生常用的语言包含了“呆板(死板),念PPT,枯燥,点名,抽象,干巴巴,声音小(低),晦涩,犯困,严肃,板着脸,拒人千里之外,简单,拼盘,不感兴趣,平淡,水”等词语,访谈中有学生谈道:“那个老师就站在讲台上,觉得离我们很远,他只在那边讲他的,不跟同学互动,没有讨论,没有交流。最主要就是很严肃,拒人千里之外”;“有一些老师一直在上面念PPT,其实同学是一点收获都没有”。

将上述描述按照维度进行归类,可以发现两类教师之间的巨大差别,如表3所示。

3.教师在课程实施中面临的主要挑战

教师们普遍认为通识课程的学生基础及专业差别太大,课程的整体设计有挑战,在课程的难度上不好把握。教师如何深入浅出地进行教学,如何用非专业的语言表达专业的内容非常关键。这一问题与课题组前期对学生学习现状的调查结果相一致。在对通识课程难度的问卷调查中,有30%的同学认为通识课程比较简单或非常简单,仅有6.6%的同学认为通识课程有点儿难(6.3%)及非常难(0.3%),见图5所示。

在北京大学的通识课程实施中也存在“学生们普遍认为通识课的难度不大,进度不快,负担不重”[6]的现象。事实上,通识教育的课绝不是什么非常浅显的、随便听听就可以的课程,而是严格要求、严格训练的课程。[7]如果这一问题不能够引起高校的管理者和教师足够的重视,将难以达到通识教育的人才培养目标。

另一方面,教师普遍意识到目前通识课程实施中大班教学的课堂互动问题也是一个较大的挑战,需要逐步找到问题解决的多种对策。

五、结语

通识教育很重要的一个问题,是通识课程要由最好的教授来教。[8]然而优秀教师资源的缺乏却是制约当前国内高校通识课程改革持续发展的一个关键瓶颈,如何吸引更多优秀教师从事通识课程的教学,是未来中国高校通识教育实践中将要面临的首要问题。

通识教育是一种地方性知识[9],作为一种在美国具有悠久历史的教育模式,对于中国而言,是一种在异域文化当中发展起来的全新教育理念。因此,通识教育在中国高校的改革,必须是一个渐进、创新和适应的过程。[10]当前国内高校关于通识教育的价值、意义及对创新型人才培养的作用已经在一定程度上达成了较为广泛的共识,如何基于不同高校自身的历史、文化、发展定位及人才培养目标,探索出适合中国高等教育情境,符合所在学校现实基础和特色的通识课程体系与实践模式,需要不懈地尝试和努力。

参考文献:

[1][5]北京大学老教授教学调研组.北京大学通选课的现状、问题和建议[J].现代大学教育,2011(2):96-101.

[2][7][8]甘阳.通识教育:美国与中国[J].复旦教育论坛,2007(5):22-29.

[3]黄坤锦.美国大学的通识教育——美国心灵的攀登[M].北京大学出版社,2006:132,163-164.

[4][6]陈向明.大学通识教育模式的探索——以北京大学元培计划为例[M].教育科学出版社, 2008 :20-22.

[9]李曼丽.中国大学通识教育理念及制度的构建反思:1995-2005[J].北京大学教育评论,2006(3):86-99.

[10]莱文.通识教育在中国教育发展中的角色[J].国家教育行政学院学报,2010(7):8-10.

(责任编辑 钟嘉仪)