绿皮火车

2015-05-30马闪山曹静

马闪山 曹静

“奔驰的绿皮火车/挤满了种种陌生/对面白发的先生/他问我要去哪里/我说票根上的城……”

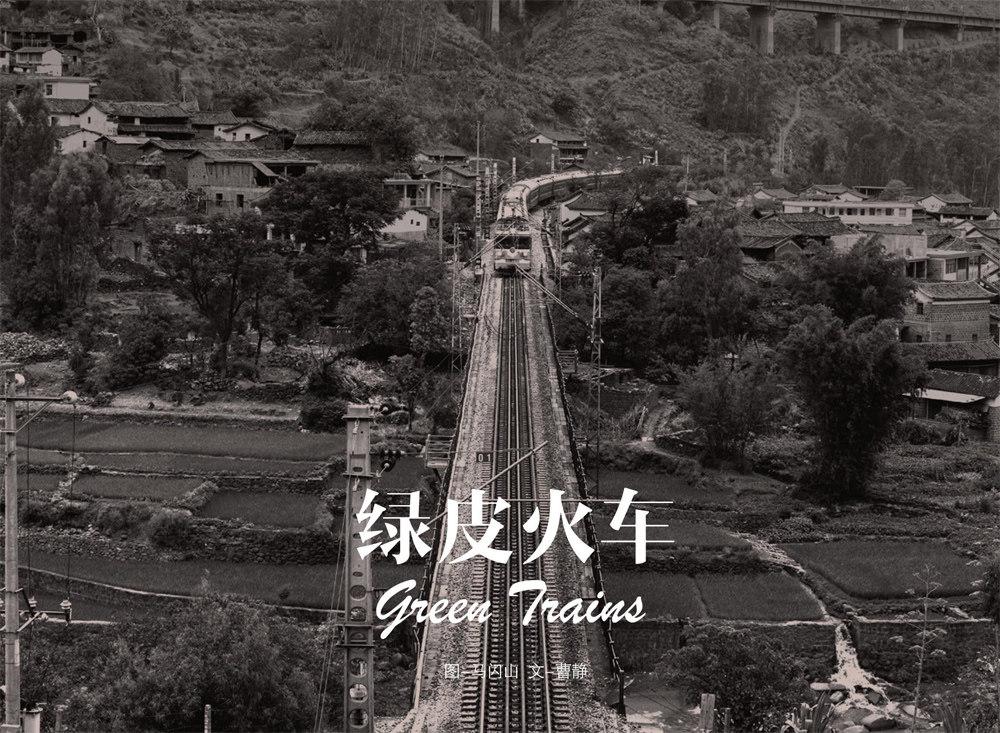

这首《绿皮火车》的歌谣用寥寥几句的白描,就勾勒出了那些记忆里正在逝去的场景。绿皮火车,作为曾经最普及的交通工具,曾经满载着你我的爱情和向往从一个城市轰鸣到另一个城市,驻足,然后驶去,它是整整一代人的心灵记忆。而现在,这些记忆已经被时代所淘汰,慢慢成为了照片或者书上的场景。也许,成昆线是最能挽留这一段记忆的长度,昆明到攀枝花段的6161/6162次列车,成为了绿皮火车在交通历史上留下的最后身影。

6161/6162次列车被沿线村民叫做“扶贫车”,也是沿途的“铁路公交”。在消失之前,这趟绿皮车依然每天都在履行着自己的使命。经过几十年时间的磨合,它仿佛已经成了沿线居民们生活中不可或缺的一部分,老人们一上车,就在空荡荡的车厢里找到了各自的座位,坐下来开始逗孩子。他们中大多数的目的地是3个小时之后到达的黑井,在那儿有一座隐匿在群山之中的明清小镇——黑井古镇,是不被大多数人了解的秘境之地。从昆明去往黑井,如果选择坐火车前往,只有6162次列车可以到达。虽然汽车也可以去,但他们还是选择火车,因为火车不仅便宜,还没有颠簸。

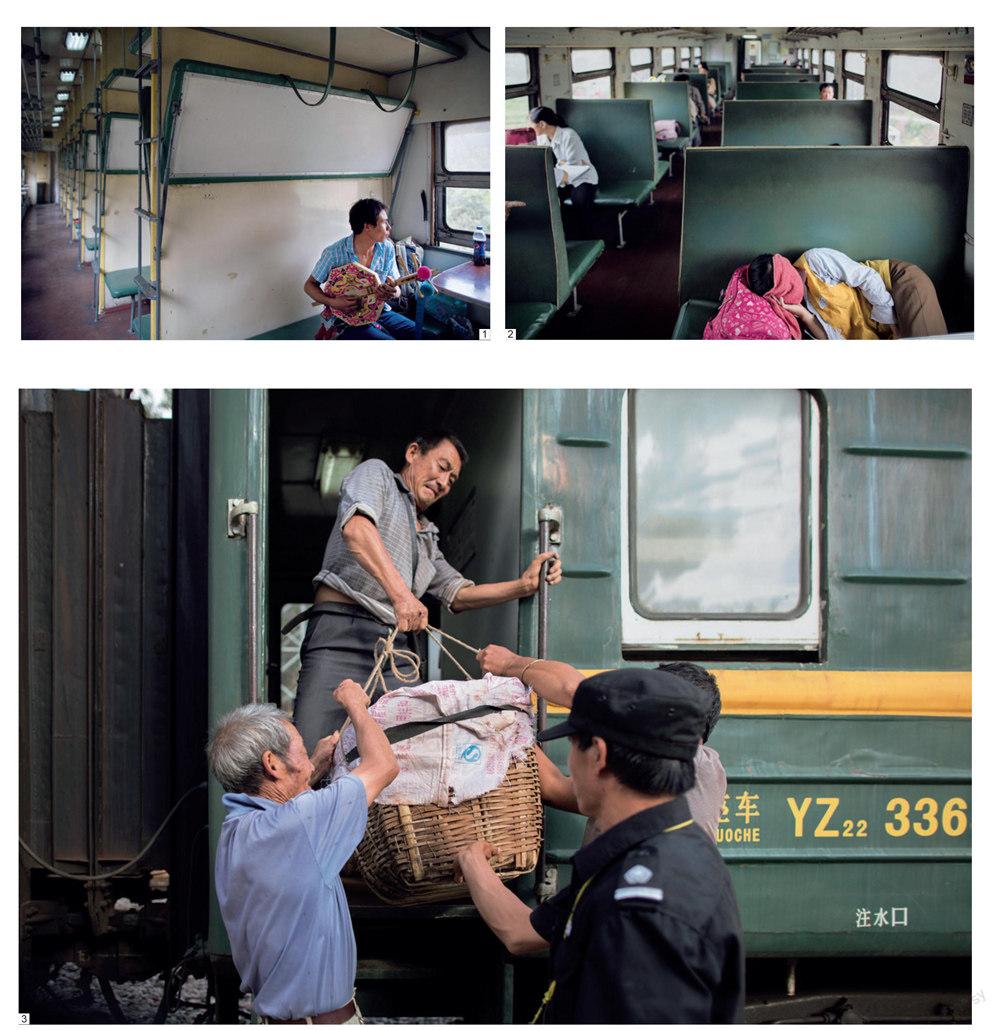

在6161/6162次列车上,乘客多数为年迈的老人、年幼的孩子、彝族小学生,以及贩卖蔬菜瓜果的农民,特殊的乘坐群体,也让这趟列车弥漫着一股淳朴的山里的气息。陈刚曾是6161/6162次列车上的售货员,在这趟火车上,他当时算是最年轻的工作人员了。陈刚的工作是在火车上做推销,性格腼腆的他经常低着头整理着货物车,把袋装小吃和瓶装饮料摆得整整齐齐,货物车的每一层都被他放满了东西。由于乘坐人群的特殊性,他经常使出浑身解数来推销篮子里的皮带、干发带、音响等小物品,但稀稀拉拉的乘客们还是无动于衷,很少人提出要买他的东西,甚至都没有表现出任何的兴趣。但陈刚并不因此而沮丧,因为这就是他的工作。每逢有人问他几点到站一类的问题,他也会耐心解答。

列车从昆明站出来后,经过260公里、16个站,就行驶在了令人心旷神怡、遍地是景的山区铁道线中。透过车窗,四周皆是如80年代绝版书籍《成昆铁路画册》中呈现的那一幅幅画面。一些第一次乘坐的乘客眼睛都舍不得眨一下,生怕有什么醉人的景观会从眼皮底下悄无声息地溜走。在这时速约为50公里的列车里,每逢中午饭点的时候,陈刚推销食品的数量便会略有增加,人们会买一桶方便面,或者啤酒,当做一顿简单的午餐。

6162次列车在驶入攀枝花站时,算是已经完成了一半的工作,在攀枝花停留四十多分钟后,它又将开始后半段的工作。在这一段路程的25个站点里,有三分之一的车站周围不通公路,很多站点的设置都是为了方便居住在周围大山里的村民,这趟“铁路公交”是他们走出大山最方便和便宜的交通方式,基于这一点,陈刚相信6161/6162次列车的消失不会来得那么迅速,但终究也无法抗衡时间的齿轮。

6161/6162次列车的乘客中有一个特殊的群体——菜农。他们把自家的田地里种的一些蔬菜和水稻,利用农闲的时间去进一些水果运到攀枝花、昆明或者禄丰贩卖。蔬菜瓜果在大山里卖不了多少钱,拉到这些大点的城市价格则可以上涨一些。因为利润不多,只能选择最便宜的交通工具,这趟绿皮火车给他们带来了生意上的便捷。很多山民称呼它为“扶贫车”,对它有感激之情,因为在物质匮乏的年代,是这趟车把山里的蔬菜瓜果运送到城市里,再把山里买不到的东西从城市里运回来。没有这趟车的话,山里人就会断绝与外面的联系,一两块钱的车票价格,让这趟穿行在大山里的火车变得像城市里的公交车一样方便。甚至很多菜农就直接把这次列车当做了售卖现场,从元谋站开始,大篷车厢的人就越来越多了,装货物的筐子也慢慢摆满了大篷车厢的走道,只留下中间一道半米多宽的通道。很多菜农在车上就能卖出货物的三分之一甚至一半。

乘坐这次列车的人,他们的日常生活也像这趟绿皮火车一样散淡,时光在慢悠悠中前行。除了这些山里的乘客,也有一些慕名而来乘坐绿皮车的观光客。陈刚就见过一个小女孩,也许是第一次坐有篷车厢的绿皮火车,显得异常兴奋,说这列火车就像是一个菜市场和水果超市,非要拍下照片来留念。

6161/6162次列车的绿色,是一个时代的缩影,它终将消逝,却会在人们的记忆里保存下来。人们怀念绿皮火车,因为它与自己的青春、爱情和奋斗有关,怀念它,就是怀念永不磨灭的生命。就像车上的小乘客说自己长大了也想开火车,问他为什么,他说:“因为想看更多的风景。”