模拟自然氧化过程中原油化学组成变化特征

2015-05-10张冬梅郭广成杨曾李水福

张冬梅,郭广成,杨曾,李水福

(1.中国地质大学 (武汉)资源学院,湖北 武汉 430074;2.中国石化股份公司江汉油田分公司勘探处,湖北潜江 433124)

不同原油的化学组成有很大差异,造成这种差异的原因很多,总括起来有三方面:其一是原始生油母质的类型和性质;其二是有机质热演化程度即成熟度;其三是石油在运移和储层中经历的次生变化。原油组成虽然受源岩有机质类型和成熟度的控制,但运移过程中和成藏后的次生变化可以彻底改变其原来的面貌[1-2]。

原油在成藏之后发生的一系列物理化学变化,称之为原油次生变化。其中包括生物降解作用和自然氧化作用。研究自然氧化过程中原油烃类组分变化规律,对原油蚀变作用机理研究具有重要的科学意义,同时也为遭受次生作用破坏的原油的开发提供理论参考,因而它具有实际应用价值。关于原油低温氧化作用的模拟实验,目前国内外主要集中在油气开发为目的研究,即对油气田开发过程中,向油气藏注入空气,研究在油气藏条件下空气与原油的低温氧化作用,并观察原油族组成变化规律[3-9]。研究结果比较明确,即实验条件下低温氧化反应后原油芳烃含量减少,胶质含量增加,饱和烃含量和沥青含量基本不变,原油粘度有所增加[4]。这对于深入研究空气驱油机理、提高原油采收率具有实际意义[3-9]。然而,专门对原油进行低温长期充氧作用,模拟自然氧化过程,以研究原油次生蚀变作用机理为目的的研究,目前报道较少,部分文献仅从化学原理上推理原油的蚀变作用(氧化作用)机理[10],也很少从分子化合物的变化角度来探讨原油自然氧化过程的变化规律。因此,模拟自然氧化过程中原油烃类组分变化特征研究,值得我们进一步深入。

本文选取江汉盆地潜江凹陷2个正常原油,在不同温度下与空气作用,模拟原油低温氧化过程。并通过柱层析法对低温氧化的原油进行族组分分离,分析饱和烃和芳烃族组分的变化规律;用GCMS对每个组分进行精细剖析,总结原油化合物在低温氧化过程中的变化规律,对原油次生变化作用机理研究具有一定理论意义。

1 实验部分

1.1 材料与仪器

原油G18X-1和WXP-6,分别来自广18斜-1井(潜四段3油组,3 332~3 352 m)和王西平-6井(潜四段3油组,3 687~3 714 m);正己烷、二氯甲烷、层析硅胶(100~200目)、中性氧化铝(100~200目)均为色谱纯;医用脱脂棉。

Aglint 6890气相色谱仪;Aglint 5973N质谱仪;AB204-N分析天平;CS101-1电热鼓风干燥箱;高温电阻炉。

1.2 试剂预处理

正己烷和二氯甲烷均需精馏纯化,并用色谱检查无杂峰方可使用。层析硅胶用氯仿抽提至无荧光,在140~150℃活化8 h,在干燥器中冷却后装入磨口瓶中,置于干燥器中保存备用,保存时间不超过3周。中性氧化铝在400~450℃活化4 h,移入干燥器中冷却后装入磨口瓶中,再置于干燥器中保存备用,保存时间不超过2周。脱脂棉经氯仿抽提至无荧光。

1.3 实验方法

每个原油样品取一定量,于90℃恒温烘箱内放置(90℃下已经没有水分,属于干燥无菌环境)。同时取一组样品在常温下空气中放置。实验从2012年5月5日开始,一直持续到11月,每间隔30 d取样,WXP-6进行族组分分析,G18X-1送至江汉油田研究院进行饱和烃和芳烃快速分离及GC-MS分析,以精细剖析其中化合物组成。

1.4 分析方法

1.4.1 族组分分析 原油通过硅胶氧化铝层析柱,采用不同极性的溶剂,依次将其中的饱和烃、芳香烃组分分别淋洗出,挥发溶剂,称量恒重,求得试样中各族组分的含量。参照SY/T 5119—2008岩石可溶有机物和原油族组分柱层析分离方法[11]操作。

1.4.2 GC-MS分析 HP-5ms色谱柱,30 m ×0.25 mm × 0.25 μm,进样口温度 310 ℃,初温100℃,保持2 min,以3℃/min升至310℃,恒温15 min。

质谱70 eV,55~550 aum扫描采集。

2 结果与讨论

2.1 原油族组分变化

由图1可知,无论是室温下还是90℃恒温下,WXP-6原油经一定时间的暴露氧化,其族组分均发生了明显的变化。其中饱和烃含量呈下降趋势,室温下饱和烃含量平缓减少,而90℃恒温的,起初下降明显,30~120 d变化缓慢,120 d之后下降加快。氧化初期,相同作用时间,90℃的族组分含量高于室温,这可能是由于原油本身含有少量水分而致。

整个氧化过程,芳烃变化幅度较小,含量有起有伏。相比之下,90℃的样品到实验后期,芳烃含量变化更大。150 d的样品族组分结果出现异常,可能是分离过程导致。

图1 WXP-6样品在低温氧化过程中族组分变化图Fig.1 Fractions of oil from WXP-6 with low temperature oxidation

2.2 饱和烃化合物变化

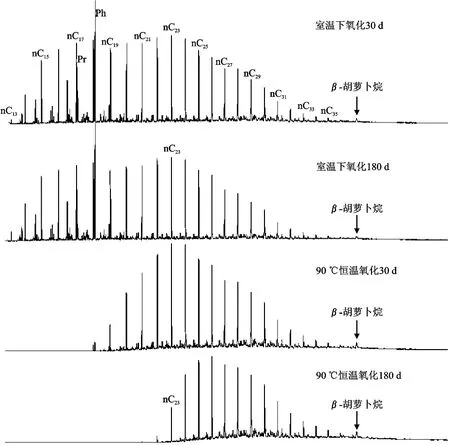

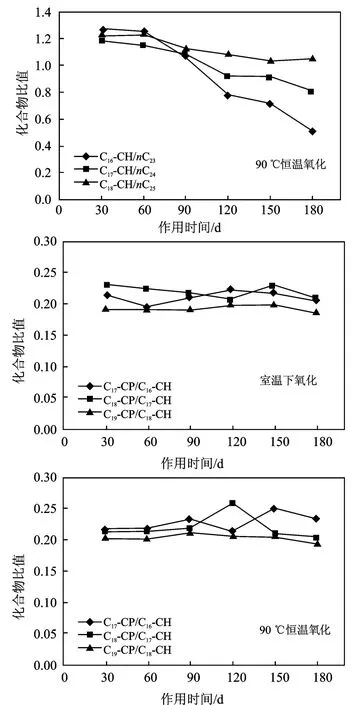

由图2可知,室温下氧化30 d与180 d变化不大,而90℃恒温氧化30 d,其总离子流图出现明显的变化,nC18很少;氧化180 d,最低碳数nC22含量很少,这主要是轻组分挥发的结果。为了消除因温度高引起组分挥发而导致化合物含量变化,选择所有样品共有的且分离效果较好的组分 C17-、C18-、C19-烷基环戊烷[12],C16-、C17-、C18-烷基环己烷,观察不同氧化时间这些化合物分别与其紧邻的多一个碳数的正构烷烃比值的变化情况。结果表明,室温下它们变化均不明显,而90℃下,随着时间的增加,所有化合物比值均出现明显的下降趋势,且碳数越低,下降速度越快(图3),这表明环状烷烃比链状烷烃容易被氧化,碳数越低,可能越易被氧化。而烷基环戊烷与烷基环己烷的氧化情况相当,不管是室温下还是90℃的,随着氧化时间的增加,相同碳数的烷基环戊烷与烷基环己烷的比值均无规律性的增大或减小。

图2 G18X-1样品GC-MS分析总离子流图Fig.2 TIC of GC-MS of samples from G18X-1

图3 G18X-1样品低温氧化过程中化合物比值(烷基环戊烷和烷基环己烷与其相邻的正构烷烃比值)变化图Fig.3 Variation of compouds ratio of oil from G18X-1 with low temperature oxidation(Ci-CP/nCi+6,Ci-CH/nCi+7,Ci-CP/Ci-1-CH,CP:Cyclic Pentane,CH:Cyclic Hexane)

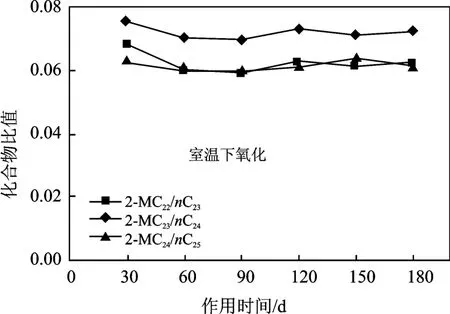

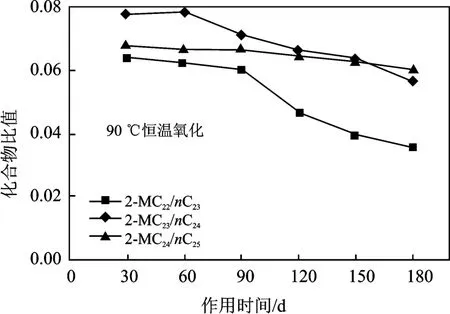

分离效果较佳的异构烷烃与正构烷烃比值(2-M-C22/nC23、2-M-C23/nC24、2-M-C24/nC25)的变化规律见图4。

图4 G18X-1样品低温氧化过程中化合物比值(2-甲基烷烃与其正构烷烃)变化图Fig.4 Variation of compouds(2-MCi/Ci+1)ratioes of oil from G18X-1 with low temperature oxidation

由图4可知,在室温下氧化,异构烷烃(2-甲基烷烃)与正构烷烃比值无明显变化,其比值在0.06~0.08间变化;而90℃恒温氧化,随着时间增加,90 d前化合物比值保持平稳,90 d以后,比值出现明显下降趋势,且碳数低的异构烷烃下降速度比碳数高的要快。

3 结论

尽管随着原油氧化时间增长,饱和烃和芳烃的含量有所减少,但由于实验系统为开放系统,实验过程中,原油轻质组分及氧化的气体产物全部挥发掉,原油族组分变化不能完全说明问题。因此,原油中沸点相当的化合物比值的变化更能反映原油氧化过程。

实验结果表明,室温下,沸点相近的化合物比值变化不明显;而90℃下恒温氧化则出现明显的规律性变化,即随着氧化时间增长,环烷烃和异构烷烃与其沸点相近的正构烷烃比值不断减小,表明环烷烃和异构烷烃比相应的正构烷烃更容易被空气氧化。

然而,正因为是开放系统,其实验过程更接近自然情况。

[1]黄海平,张水昌,苏爱国.油气运移聚集过程中的地球化学作用[J].石油实验地质,2001,23(3):278-284.

[2]苗月.浅析原油蚀变[J].内蒙古石油化工,2010(11):36-38.

[3]程月,张悫,袁鉴,等.低温氧化对原油组成的影响[J].化学研究,2007,18(1):67-79.

[4]王杰祥,朱艳,王建海.原油低温氧化机理实验研究[J].内江科技,2011(11):19-23.

[5]秦佳,周亚玲,王清华,等.注空气轻质原油低温氧化油气组分变化研究[J].大庆石油地质与开发,2008,27(5):111-113.

[6]林伟民.地层原油及其族组分的氧化反应特性研究[J].应用化工,2011,40(9):1581-1584.

[7]Niu Baolun,Ren Shaoran,Liu Yinhua,et al.Low-temperature oxidation of oil components in an air injection process for improved oil recovery[J].Energy & Fuels,2011,25:4299-4304.

[8]Zhao Jinzhou,Hu Jia,Pu Wanfen,et al.Sensitivity studies on the oxidation behavior of crude oil in porous media[J].Energy & Fuels,2012,26:6815-6823.

[9]Gui Bin,Yang Qing Y,Wu Hui J,et al.Study of the effects of low-temperature oxidation on the chemical composition of a light crude oil[J].Energy & Fuels,2010,24:1139-1145.

[10]蔡春芳,马振芳,杨贤州.圈闭中油气的次生蚀变作用[J].中国海上油气(地质),1998,12(2):122-126.

[11]中华人民共和国国家发展和改革委员会.SY/T 5119—2008岩石可溶有机物和原油族组分柱层析分析方法[S].北京:石油工业出版社,2008.

[12]李水福,胡守志,曹剑,等.基于反相柱系统分析的原油烃类化合物全二维色-质谱图特征[J].石油实验地质,2010,33(6):645-651.