“新常态”背景下中国农村社会保障问题研究

2015-04-28睢党臣彭庆超陕西师范大学国际商学院陕西西安710062

睢党臣,彭庆超(陕西师范大学国际商学院,陕西西安710062)

“新常态”背景下中国农村社会保障问题研究

睢党臣,彭庆超

(陕西师范大学国际商学院,陕西西安710062)

摘要:现阶段中国经济发展最突出的特征就是经济发展新常态。经济“新常态”下中国农村的社会保障制度也面临着新形势和新要求,既有机遇也有挑战。文章对“新常态”背景下中国农村社会保障制度建设面临的挑战和机遇进行了思考,在此基础上从社保资金管理、社保基金运营、社保资金投入、社保信息化建设、社保法制建设这五个方面,提出了“新常态”背景下中国大力发展农村社会保障的政策建议。

关键词:“新常态”;农村社会保障;社会保障制度;基金增值;法制建设

网络出版地址: http://www. cnki. net/kcms/doi/10.13937/j. cnki. sjzjjxyxb. 2015.04.014.html网络出版时间:2015-08-20 15:30

一、引言

新常态是今年颇为流行的新名词。2014年5月,习主席在河南考察时首次提出“新常态”的概念来描述我国当前的经济发展阶段,指出要从当前我国经济发展的阶段性特征出发,“适应新常态”,“保持战略上的平常心态”。[1]2014年11月,习主席在APEC工商领导人峰会开幕式主旨演讲中,首次全面而系统性地阐释了中国经济新常态,就新常态的主要特点、发展机遇、战略举措等重要问题进行了深入的分析和论述。[2]他指出,中国能否抓住新的机遇,应对新常态下的各种挑战和风险,关键在于全面深化改革的力度。全面深化改革,就要创新拓宽道路。2014年12月中央经济工作会议则进一步阐述了新常态的内涵,指出了经济新常态的四大特征,即经济正在从高速增长转向中高速增长;经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长;经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整;经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。[3]还从消费、投资、出口、产业结构、生产要素、市场机制、资源环境、宏观调控、经济风险等方面提出了经济新常态下的九大发展趋势。[4]事实上自2010年以来,中国宏观经济指标呈现出几个新现象:一是随着增长速度由高速向中高速转换,CPI却保持相对稳定,没有出现整体性通缩;二随着是产业结构由中低端向中高端转换,就业水平并没有恶化,反而在服务业的不断发展中有所改善;三是随着增长动力由要素驱动、投资驱动向创新驱动转换,很多金融企业的财务指标依然不错,但总体金融风险却在持续上扬。由此可见,经济新常态实质上就是经济发展要保持速度、质量和效益的协调统一。经济新常态的提出对我们正确地认识今后一个时期经济发展形势的特点具有重要意义,有利于全面深化改革,有利于中国经济发展的转型升级。

经济基础决定上层建筑,经济新常态下我国农村的社会保障制度也面临着新形势和新要求,既有机遇也有挑战。随着经济增速降低,政府财政对社保的补助力度受到制约;部分企业经营面临困难,失业人数和退保人数可能明显增加;加之农村人口的老龄化日益加剧,城乡社保发展水平的不平衡,劳动力流动性的提高等都将使农村社会保障面临的压力增大。然而在我国社保障制度的发展进程中,城市人口的社保问题总是最先受到关注,一系列相关政策已经出台。在国家为城市人口构建起社保安全网的同时,农村的社保问题变得日益突出,这已经成为影响农村社会稳定和社会主义新农村建设的重要问题。因此,如何与时俱进继续完善和发展农村的社会保障制度,并使之与农村的经济发展状况相适应,将成为学者和政府面临的又一个重要课题。[5]

二、新常态背景下我国农村社会保障制度建设面临的挑战

当前,农村社会保障事业正处在一个新的发展起点。一方面是经济发展新常态对农村社会保障制度建设必然带来新的影响;另一方面是农村社会保障制度建设已经由过去的广覆盖阶段进入到全覆盖的发展阶段,这个阶段最显著的特征就是广大农村地区已经步入了全民保障。据2014年人力资源社会保障年度数据显示:到2014年底,城乡居民养老保险的参保人数已经达到5亿,全国已有超过2亿人在按月领取养老金;城镇职工医保、城居医保和新农合参保人数超过13亿;社会救助制度也基本实现了城乡全覆盖。然而在经济新常态和全民保障的新形势下,我国农村的社会保障建设还面临着一系列严峻的挑战。

(一)经济增速放缓,将会影响到未来政府对农村社保资金的投入

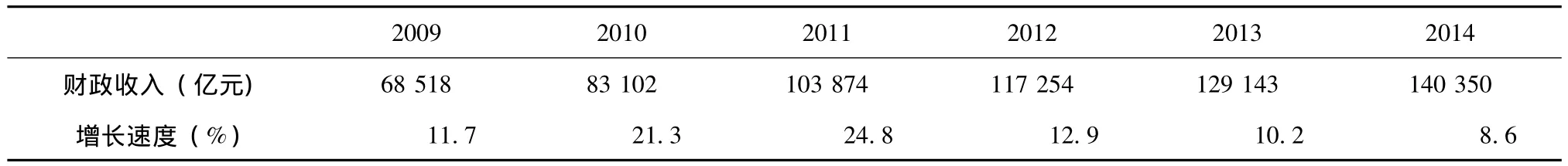

农村社会保障的健康发展离不开政府的政策和资金支持。据统计,截至2013年年底,中央财政累计安排城乡居民基本养老保险制度补助资金1 960亿元,新型农村合作医疗补助资金4 142亿元,农村最低生活保障制度补助资金2 195亿元,年均分别增长191.9%、78.1%、65.3% (见表1),均远高于财政支出增长速度。[6]具体以2013年的数据为例,就养老保障而言,全国养老保险基金总收入达到2 052亿元,而个人缴费只有636亿元,剩下的大部分差额主要由各级政府财政进行补贴。就医疗保障而言,一方面老年人的收入水平相对较低,另一方面鉴于身体素质医疗费用又相对较高,因此人口老龄化将增加医疗保险基金的支付压力。就对城乡低保户、五保户以及其他各类救助的社会救助的财政投入而言,从2009年的991.4亿元增加到2013年的2 020.8亿元,五年来足足增加了一倍不止。[7]然而随着经济增速的放缓,公共财政收入增速也将降低。2014年中国一般公共财政收入140 350亿元,比上年增长8.6%,增速比2012、2013年分别回落4.3个和1.6个百分点,为近23年来首次跌破两位数(见表2)。[8]特别是地方财政前些年的收入主要来自土地出让和资源开发,现在由于经济增长方式的调整,地方政府“不差钱”的年代已经过去了。对于主要靠财政补贴来维持的农村社会保障而言,财政收入的减少无疑会威胁到农村社会保障制度的发展。

表1 截至2013年底中央财政累计安排农村社会保障补助资金

表2 2009年—2014年公共财政收入及其增速

(二)经济结构调整,部分困难企业参保缴费能力将会受到影响

经济结构调整必然导致行业的重新洗牌,过去中国的企业结构性矛盾突出,有些企业产能过剩严重,创造性严重不足,这样的企业在结构转型的过程中往往经营比较困难甚至面临重组、破产;而且中小企业由于融资难、负担重,经营环境也可能会变差。企业生产经营困难直接影响到参保缴费的稳定性,万一劳动者面临失业,也就没有办法继续缴纳养老保险和医疗保险,中断社保缴费的可能性也大大增加。目前大多数在外务工的农民工大多从事于劳动密集型的低端制造业,这在产业结构调整过程中最容易受到影响。他们中很多人并没有参加城镇职工基本养老保险,而是选择在户籍地的农村参加城乡居民养老保险制度,他们一旦失业也就很难保证养老保险缴费的连续性。尽管失业的人依然可以继续为自己缴纳养老保险和医疗保险,但是这个时候失业者不得不自己全额缴纳,否则缴费一旦中断以后到了退休年龄也不能正常领取养老金。这无疑加重了失业者的经济负担和心理负担,挫伤了他们继续参加社会保险的积极性。同时,对一些生产经营状况较差的企业来说,为员工缴纳社保无疑加重了企业的经济压力,因此便会想法设法逃避缴纳员工社保费,从而减轻企业生存压力。据统计,2013年职工基本养老保险中断缴费人数达3064万人,比上年增长12.7%,中断缴费人数的增速高于参保人数增速的7.1个百分点。[9]估计未来几年社会保险的脱保、断保现象还会持续。其他几项保险的断保情况没有统计,但问题也肯定存在。

(三)农村养老、医疗的支出压力将越来越大

近年来,我国各项社会保障支出上涨趋势明显而且还会持续,其中包括年人均退休金、人均养老金、人均医保支出等每年都在不断增长。首先,农村养老保险待遇水平的不断提高和人口老龄化的加快对基本养老保险基金收支平衡形成较大压力。目前我国农村的养老保险尚未建立待遇正常调整机制,农村养老金调整主要依靠行政决定,没有遵循养老保险制度的精算平衡,这既不利于各地养老保险当下的收支平衡,也不利于养老保险的可持续。而且农村的补充养老保险制度很不完善,养老保障体系较为单一,人们养老还是主要依赖于城乡居民基本养老保险制度。随着物价和生活水平的提高,现有待遇水平由于福利刚性难以下调,人们对基本养老保障的需求将会只增不减,从而导致未来基本养老保险的支出压力越来越大。除了当期的收支压力,我国人口结构也出现了变化,老龄化程度正在快速加深。这决定了今后我国养老保险基金的收支平衡压力将持续加大。其次,医疗消费水平的过快增长和医疗保险待遇水平的普遍过快提高形成医保基金的安全隐患。近年来医疗卫生费用的增长很快,卫生总费用从2001年的5 026亿元增长到2013年的31 661.5亿元,人均卫生费用从2001年394元增长到2013年的2 326.8元,2013年卫生总费用已经占GDP百分比为5.57%,政府卫生支出、社会卫生支出、个人现金卫生支出的数额都在快速上升。[10]过快的医疗消费水平上涨既加重了患者的医疗费用负担,也给医保基金的收支平衡带来很大压力。

(四)养老保险制度的公平性将更为突出

随着社会经济的发展和收入水平的提高,人民的生活水平显著提高。养老制度改革在实现制度全覆盖之后,“公平合理、安全可靠”,成为老百姓对养老保险最直接、最急迫的期盼。虽然目前在养老、医疗等社会保险方面虽然已经做到了基本全覆盖,但是不同人群、不同制度共存的状况可能还要持续一段时间,期间待遇差距过大带来的公平性问题要引起高度重视。现在不仅不同的人群、不同的职业存在不同的制度性差距,而且也存在着缴费水平差距较大但待遇水平却逐步缩小的政策性差距。在过去城乡分割和部门分别管理的体制下,这种矛盾冲突还不太明显,随着城乡统筹和管理体制的统一,这些矛盾就会集中的显现出来。[11]就养老保险体制而言,由于我国长期以来存在的城乡差别、地区差距以及养老保险制度建立初期采取的因地制宜、先易后难、地方统筹等政策,形成了以人、以地区划分的不同制度及待遇标准,也就是今天我们说的制度碎片化。就医疗保险体制而言,目前我国城乡基本医疗保险体系由城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗三种制度构成。由于筹资水平的不同,三种制度在报销条件、保障水平等方面存在较大的差距,这显然违背了制度的公平原则,也大大增加了跨区域医疗和异地结算的难度。全民保障背景下,就更加需要尽快完成“十二五”规划中关于整合城乡居民医疗保险体制,统一城镇居民医保和新农合制度的目标,实现城乡居民医疗保障待遇的公平。

三、新常态背景下我国农村社会保障制度建设面临的机遇

由前所述,经济新常态背景下,我国经济发展的速度将保持在中高位运行,经济发展质量将不断得到提高。这一方面有利于产业结构调整,有利于未来经济的平稳健康发展,从而为今后加大对社保领域的资金投入奠定坚实的经济基础,另一方面经济新常态背景下的“双轨制”改革不仅可以化解双轨制带来的社会矛盾,也能让人们根深蒂固的养老观念发生改变,进一步激发社会活力,并带来新的发展机遇。具体主要表现在以下几个方面:

(一)新常态下,国民经济将稳步发展,增长将更平稳,有利于社保改革和基金增值

首先,新常态下经济发展整体状态将越来越平稳,周期性波动越来越少,波动影响也越来越弱,有利于企业调整战略、转型升级,从而不断提高企业的创新精神,转变企业的发展方式。其次,新常态下经济增长速度不仅趋于稳定而且将保持在中高速的空间运行,有利于宏观经济的持续健康有序发展,有利于政府转变服务理念,提高服务效率。再次,宏观经济经济平稳增长有利于保持物价稳定,有利于拉动内需,进而使得消费趋于理性。总之,长远看来新常态对中国经济社会发展的影响是正面、积极的,有利于中国加快经济发展方式的转变,整体上机遇大于挑战。[12]经济发展速度、质量和效益的改善首先为中国社会保障制度的改革创造了有利的宏观经济环境,稳定有序的宏观经济环境可以减轻社保改革的阻力,有利于提高社保部门的协作意识和服务水平,有利于政府更好的实行对社会保障的监管,提高信息透明度,有利于推进各项社保改革措施顺利实施。除此之外,中高速平稳增长的宏观经济有利于社保基金特别是养老保险基金投资运营环境的改善,为养老保险基金投资运营的市场化和多元化创造条件,从而有利于实现社保基金保值增值的目标。[13]

(二)从长期范围内看,企业生产经营状况逐步改善,有利于社保扩面征缴

企业生产经营状况逐步改善,经济景气度逐渐提升,有利于发展第三产业尤其是服务产业,因此长远看来有利于就业质量的提升。有学者做过统计发现,以服务业为代表的第三产业吸纳就业的能力高于以制造业为代表的第二产业。比如在2012年,每亿元GDP第二产业能吸纳就业980人,而第三产业可以吸纳1 200人。[14]然而在新常态背景下,第三产业尤其是服务业的需求将越来越大,第三产业的发展速度和规模都有望得到显著提高,从而有效地拉动就业。加之第三产业吸纳就业的能力很大,未来大多数从第二产业失业的人都能转移到第三产业上来,全社会的就业状况也将得到明显改善。这样不仅有利于提高就业率,维护社会稳定,更重要的是随着就业率的提高,人们的收入水平也将随之提高,企业的经营环境也越来越好,企业职工也将全部纳入公司的社会保障范围,从而有利于有利于社保面的扩充以及征缴能力的提高,也有利于社保缴费的连续性。除此之外,新常态下居民收入水平的稳健提高有利于扩大居民消费水平,从而有助于缩小贫富差距,收入分配将渐趋合理。

(三)新常态背景下有利于社会保障的信息化建设

社会保障的信息化管理是指各级社会保障管理机构利用计算机、信息网络等信息技术建立社会保障业务处理系统,目的是为了提高社保管理机构的工作效率和质量,降低管理成本,增加社会保障管理工作的透明度。经济新常态背景下,随着经济发展方式的转变,第三产业的发展以及国家对信息化产业的政策支持,社会保障领域的信息化建设将迎来一个利好的发展时机。充分利用国家对信息化产业的资金扶持,加快社会保障领域的信息化建设,提升社会保障运行管理的效率。同时,积极引进相关领域的人才,建立专业化的社会保障账户管理系统,有利于增强社会保障关系的便携性。

四、新常态背景下发展我国农村社会保障的对策

(一)加强农村社会保障资金管理

首先,要坚持保基本的原则,提高资金使用效率,使真正需要救助和补贴的农村困难群众都能享受到相应的保障服务。其次,要加强基金的精算管理,转变基金管理方式。十八届三中全会以来,中央多次提出要加强社会保险的精算。作为一种保险制度,无论是商业保险还是社会保险,精算都必不可少。目前我国的社会保险基金实行地方分散管理,而且还是以较为粗放的行政管理模式为主,远远没有达到科学规范的管理模式的要求。自从社会保险基金建立以来,我国不仅掌握了大量的第一手数据,如经济增速、人均收入、人口寿命、人口结构、健康状况、地方疾病谱以及和医疗费用相关的各项统计指标等,还积累了丰富的管理经验,这些大量的数据和管理实践都有利于开展社保基金的精算管理。再次,政府应该理顺社保系统监督体制,完善其内外部监督制约机制。比如强化各级人大常委会的监督职权,督促有关方面真正管住用好这些公共福利基金,而且要严格财务制度,加强审计工作。同时要建立公开的群众监督机制和新闻舆论监督,社保单位有必要定期公示社保资金的动向和投资的盈亏情况,并及时通过新闻媒体、报刊网络向群众传达这些信息。

(二)提高社会保障资金运营效率

目前我国各地的劳动保障部门并没有配备专业人才去负责社会保险基金的投资,导致社保资金投资效率较低,因此提高社保资金运营效率必须要确保基金的保值增值。首先,国家应该通过建立多元化的投资体系,因地制宜地选择方便当地居民办理社会保险基金的金融机构。比如,根据农村的实际情况,在确保社保基金安全的条件下,不一定非要选择国有五大商业银行作为管理社保账户的金融机构,那些网点已经深入到乡镇的地方性商业银行和农村信用合作社反而可能更方便农民就近办理养老保险和医疗保险业务,因此在选择社保账户管理机构的问题上,这些地方性金融机构一样可以纳入考虑范围。[15]其次,从国际经验看,市场化、专业化投资是社保基金保值增值的必由之路。因此,有必要建立专业化的农村社保基金投资运营机构,不断提高社保资金的运营效率,进而确保社保基金的保值增值,推动农村社会保障制度创新模式的规范运作。再次,优化统账结合的养老、医疗保险基金结构。十八届三中全会决定已经提出要“完善养老保险个人账户”,建议明确养老保险个人账户不再要求做实,实行名义账户制,提高个人账户的记账利率,健全多缴多得的激励机制,医疗保险缴费划入个人账户的比例也需要调整。[16]因此可以考虑适当的减少个人账户资金的比例,转而提高统筹基金的支付能力。

(三)合理安排公共财政的社会保障投入

经济新常态下,随着农村养老、医疗支出需求的逐渐加大,社保资金的支出压力也将越来越大。要想实现农村社会保障制度更加公平和可持续的目标,就必须从“增收”和“控支”两个方面想办法。首先,各级财政要不断提高用于社会保障支出的比重。在经济发展规模和速度都有一定保证的前提下,民生问题也越来越受到社会的关注。中央政府应根据全国农村老龄人口的实际总人数划拨足额的基础养老金,各省、市级财政部门可以适当提高对选择高档次缴费标准农民的财政补贴力度,鼓励有条件的农民选择较高档次的缴费标准,提高这部分农民的养老保障水平。其次,各地要积极拓宽社会保障基金的筹资渠道,比如通过适当转移国有企业的股利分红、大力发展补充保险制度等多种措施加大公共财政对农村社会保障体系建设的支持力度。再次,要严格控制各项社会保障项目的支出,提高社会保障资金支出的效率。就养老保险而言,可以考虑适当的延迟退休或者在有条件的单位实行弹性退休制度,以减轻养老保险的支出压力。就医疗保险而言,加强对基层医疗服务机构的政策扶持力度和医疗服务过程的监管,适当控制医保支出的过快上涨。同时,通过整合各类医疗保险的药品目录以及改革医疗保险药品定价和招标制度等多种措施,实现医保基金支出的合理化。

(四)积极推动社会保障信息化建设

近年来,我国社会保障领域的信息化水平已经得到了快速发展。比如“金保工程”进展顺利,电子信息台账已经开始全面推广运用,社会保障卡的发放和使用也基本覆盖了所有群体,大部门省市的社会保障个人信息已经联网,数据共享也已基本实现,这无疑都有利于提高社会保障管理的效率。然而,这些都是初步的,也是社保信息化管理最基本的条件,总体上看我国社会保障领域的信息化建设依然很落后。先期基本实现了社保卡的发放、网络管理平台的建设、个人信息的上传等,但是接下来就到了具体管理个人账户的阶段了。在这个阶段还有很多问题没有解决,比如各地的数据平台对接不上、异地信息共享存在各种障碍等等。因此,还需要采取各种措施推动我国社会保障的信息化建设。首先,应以公民身份证号码为唯一标识,以“金保工程”为平台,加强全国范围内社会保障信息的互联互通,重点是加强薄弱的中部和西部地区以及农村地区的信息化建设,确保最基础的账户信息全面而又准确。[17]其次,不断加强社保、民政、财政以及计生等社会保障相关部门的协调,建设统一的社会保障数据库和公共服务平台,做到信息互享,以解决社会保障制度间的接续转移问题,更好地为流动性较强的农民工提供社会保障服务。最后,提高农村中长期社会保障发展和改革意识,尽早做出中长期的发展规划,健全管理体制,提供制度保障。

(五)加强农村社会保障法制建设

到目前为止,社会保障领域只有一部《社会保险法》,而且社会保险法中的很多规定都很模糊,适用范围的解释也不统一,在现实生活中进行参照使用依然存在很多问题。因此,目前不仅要严格贯彻这部唯一的《社会保险法》,还要不断细化其中的规章条例,使之适用范围更加明确,解释力度更加具有说服力,更重要的是要在社会保障领域全面推进立法建设,包括社会救助、社会福利和社会优抚等方方面面。具体看来,加快制定和实施与《社会保险法》相配套的法规规章以及规范性文件,形成基本健全和完善的社会保险法律体系,并从依法管理转向依法治理。[18]毕竟农民是社会的弱势群体,农村的社会保障又是全面建设小康社会、构建和谐社会和新农村建设的重要内容,为了更好地实现他们的社会保障利益,就必须通过法律手段。首先,应该明晰立法规划,从宏观上把握社会保障法制建设的发展方向,目前采用多部单向法并立的分散立法形式比较切实可行。其次,要不断完善立法内容,根据农村实际情况有计划地把广大农民纳入到社会保障的法制范畴中,从法制上逐步缩小城乡保障的差距。最后,要强化实施和监督机制,建立科学、高效、安全的社保管理机制、监督机制,完善相应的法律责任制度,切实促进社会保障制度的良好运行。最终用法律手段强化农村社会保障意识,保护农民的社会保障权益。

参考文献:

〔1〕田俊荣,吴秋余.新常态,新在哪?[J].西部大开发,2014(12) :43-46.

〔2〕张占斌,周跃辉.关于中国经济新常态若干问题的解析与思考[J].经济体制改革,2015(1) :34-38.

〔3〕曹志娟.新常态新亮点新方向—2014年中央经济工作会议解读[J].决策探索月刊,2014(12) :5-6.

〔4〕起原.准确把握经济发展新常态[J].共产党员.2015 (4) :36-37.

〔5〕陈淑君,王岩.“新常态”背景下农村养老保障问题探讨[J].经济研究导刊,2015(2) :121-122.

〔6〕乌日图.适应经济发展新常态深化社会保障制度改革[J].中国人大,2015(3) :36-39.

〔7〕邢伟.社会保障制度建设面临的新形势和新要求[J].宏观经济管理,2014(11) :24-25.

〔8〕国家统计局.2014年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].(2015-02-26)[2015-03-30].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201502/t20150226_685799.html.

〔9〕人民网.经济增速放缓或影响社保投入增长[EB/OL].(2015-02-02)[2015-03-30]http://society.people.com.cn/n/2015/0202/c136657-26491798.html.

〔10〕计生委.2013年我国卫生和计划生育事业发展统计公报[EB/OL].(2014-05-30)[2015-03-30]http://www.moh.gov.cn/guihuaxxs/s10742/201405/886f82dafa 344c3097f1d16581a1bea2.shtml.

〔11〕谭永生,关博.十三五时期建立更加公平可持续的社会保障制度[J].宏观经济管理,2014(8) :17-20.

〔12〕尹蔚民.开拓创新奋发有为扎实推进人社事业改革发展——在全国人力资源和社会保障工作会议上的讲话(摘要)[J].中国人力资源社会保障,2015(1) : 8 -9.

〔13〕林晓洁.新常态下稳步迈向全民社保[N].中国劳动保障报,2014-12-24(A03).

〔14〕胡荣芳,张彦英.提升第三产业吸纳就业能力的税收政策探究[J].税务研究,2012(2) :21-26.

〔15〕陈淑君.社会保障研究[M].北京:中国物资出版社,2010:289.

〔16〕肖严华.21世纪中国人口老龄化与养老保险个人账户改革——兼谈“十二五”实现基础养老金全国统筹的政策选择[J].上海经济研究,2011(12) :88-100.

〔17〕王军.中国农村社会保障制度建设:成就与展望[J].财政研究,2010(8) :2-13.

〔18〕荣化雪.中国农村社会保障问题研究[J].甘肃农业,2012(1) :65-66.

(责任编辑吴星)

Study on Rural Social Security in China Under the Background of the "New Normal"

SUI Dang-chen,PENG Qing-chao

(Shaanxi Normal University,Xi'an,Shaanxi 710062)

Abstract:The most prominent feature of the economic development of our country at tpresent stage is the "new normal".China's rural social security system in the new normal economy is also facing the new situation and new requirements,opportunities and challenges.This article analyses the main problems and the challenges or opportunities of our country's rural social security.Based on relevant research,it has put forward some policy suggestions from five perspectives——social security fund management,social security fund operation,social security fund input,social security information construction and social security legal system construction to develop the rural social security under the "new normal" background.

Key words:"new normal"; rural social security; social security system; fund increment; legal system construction

作者简介:睢党臣(1963—),男,陕西临潼人,陕西师范大学国际商学院教授,管理学博士、硕士生导师,研究方向为:社会保障、养老与失业保险。

收稿日期:2015-06-11

DOI:10.13937/j. cnki. sjzjjxyxb. 2015.04.014

中图分类号:F323.89

文献标识码:A

文章编号:1007-6875 (2015) 04-0075-06