归来的杜高重放异彩

2015-04-14石湾

石湾

今年春节前,著名戏剧家杜高住进协和医院做胃镜、肠镜检查,恰好我也去协和门诊部开药,就顺便到病房探视他。约个把小时,我俩聊的主要话题,是有关他的新著《生命在我》出版后的社会反响。我说到,他这本书的出版,作者、编者、读者“皆大欢喜”,是很难得的。1月2日,杜高打电话告诉我,他已平安出院。并说,那天,同病房的一位来自山东的年轻病友,听我俩聊天时悄悄打开手提电脑,上网搜索到他的资讯后,立马让其家人到王府井新华书店买回了两本《生命在我》,请他签名留念。

不敢提自己的生日

1998年,青年学者李辉在潘家园旧货市场奇迹般发现了杜高的历史档案,2004年出版了《一纸苍凉:〈杜高档案〉原始文本》。杜高在看到了李辉所收藏的这份档案后,写下回忆录《又见昨天》。两部书面世后,引起了知识界的广泛关注。那年8月,我在《文汇读书周报》上发表《想起路翎的一部书稿》,引用了杜高《又见昨天》中的一段话:“我比路翎年轻近十岁,我的脑神经也没有受到他那样的致命伤害,但我也是许多年都摆脱不了那种囚徒的恐惧。我在80年代初期所写的那些文字和路翎那些不能发表的小说,又有什么不一样呢?这正是智者启迪我们的:‘世上最可怕的,莫过于精神的死亡和精神奴役的创痛。”

杜高读到此文后,随即给我打来电话,说要不是见到李辉在潘家园旧货市场上发现的他的个人档案,他也不会对自己的心灵有如此冷峻的拷问,彻底省悟过来。几天后,我与他就在一次文学活动中见面,遂结为忘年交。去年5月,蒙他的信任和作家出版社老同事的委托,我在退休10年后重操旧业,做了他的散文集《生命在我》的特约编辑。

去年6月下旬,杜高在看完《生命在我》的初校样后,兴奋地打电话给我,说他家有点事儿,约我和责编林金荣在7月初聚一聚。小林是个有心人,记得与杜高签《生命在我》出版合同时,曾留意到他的生日是7月1日。因此,那天聚会时,就特意为他献上了一束鲜花。杜高接过小林庆贺他84岁寿诞的花束后,热泪盈眶地说:“你们不知道,那些年,我曾为自己的生日挨过批。人家说:‘7月1日是党的生日,你怎么配生在这个神圣日子?因此,在我未平反改正前根本不敢再提我的生日是7月1日。”

我是学历史出身,清楚中共一大正式开幕的时间是1921年7月23日,这标志着中国共产党的正式诞生。把7月1日作为党的诞生纪念日,是毛泽东于1938年5月在《论持久战》一文中提出来的。当时在延安的曾参加过一大的党的创始人只有他和董必武。他俩回忆一大是7月份召开的,但记不清楚确切的开会日期。因缺乏档案材料,一时无法查证,所以就把7月1日确定为党的诞生纪念日。而杜高出生于1930年7月1日,那时中共中央还尚未将7月1日确定为党的生日。由此可见,在杜高被错划为右派分子的那个不幸年代,他成了一无是处的批斗对象,什么脏水都可以朝他身上泼,受尽了污辱和折磨。

难以磨灭的历史印记

列在《生命在我》首篇的《杜高档案》讲到,2006年,已定居澳大利亚的丽江先生回国来找到他,说李辉发现的杜高档案原始文本还有一些文件缺页,不完整,仅占他劳教岁月三分之一的篇幅。丽江先生向他提供了1997年也是在潘家园旧货市场上所购得的封皮盖有“北京市公安局团河农场”圆形公章的厚厚一册档案材料,让他见到了更多血泪斑斑和触目惊心的内容。这其中,最不堪回首的场景是:1958年4月18日,“我们就被送到公安局东单分局。到东单分局干什么呢?是让我们两个手掌都摁上黑色油墨,留下我们的手掌印,这就是犯人档案,因为每个人的指纹掌纹是不一样的。”

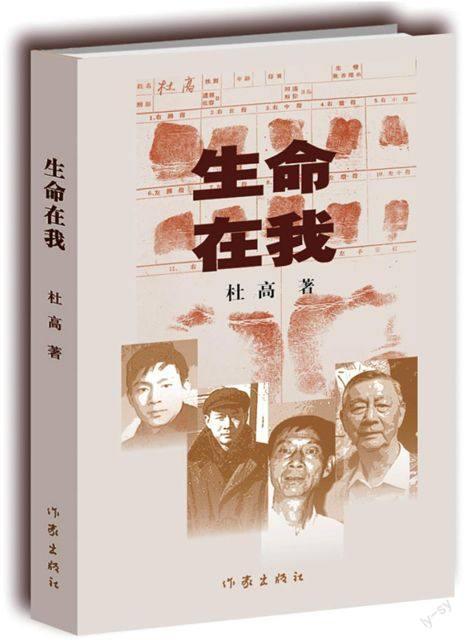

在阅读和编辑书稿的过程中,杜高几次问我:“你看‘生命在我这个书名起得合适吗?”每次我都回答:“很好!”而在我看到那张摁有杜高指纹和掌纹的劳教登记表照片时,就更觉得这不仅是杜高生命价值的一个独特的象征,而且也是一个无法磨灭的历史印记。1957年被错划为右派分子的55万人中,大都送去劳教了,但唯有杜高的指纹掌纹表没有被销毁,见证了那段惊恐岁月和一代知识分子的悲剧。于是,我征询杜高的意见:“可否把这张世人从未见过的浓缩了那段黑暗的人生经历的指纹掌纹表作为衬底,放到《生命在我》的封面上去呢?”他和美编都接受了我的提议。我相信,这样一个具有强大的视觉冲击力的图书封面,定然会吸引广大读者,通过认知杜高的生命价值,去探究一代人的命运,对那段政治运动接连不断的共和国历史,作更深入持久的反思。

杜高原名李传惠,其父是1925年参加革命的老布尔什维克。杜高10岁时随父南下桂林,父亲把他交给党领导的儿童演艺团体“新旅”。此后,他便追随田汉、欧阳予倩、吴晓邦、瞿白音等进步的文化名人,辗转在抗日救亡的第一线。早慧的他年少成名,12岁发表散文、14岁发表剧评,还和朱琳、叶子等同台演过戏。当时他之所以改名为“杜高”,是因为他把两位伟大的俄国作家当做了自己的偶像:陀思妥耶夫斯基(当时译为杜思妥耶夫斯基)和高尔基。他取两位大师名字的首音,合而为“杜高”。这一次,他把《生命在我》书稿交给我时,说:“我用题记来替代序,你看行不?”其《题记》是:我时时记在心里的,是俄国作家陀思妥耶夫斯基说的一句话。他说:“我只担心一件事,我怕我配不上自己受的苦难。”

《生命在我》一书,杜高不仅回顾了他几度死里逃生的苦难历程,而且也记叙了吴祖光、路翎、孙维世、巫宁坤、蔡亮等作家、艺术家在历次政治运动中所经受的种种磨难。为什么要写下这代知识分子的苦难呢?他在《美被毁灭的悲剧——严凤英之死》一文中回答:“歌德说过:‘历史给我们的最好的东西,就是它所激起的热情。当我们看完《严凤英》传记连续剧以后,我们正是从历史反思的痛苦中,燃起了对现实和未来的热情。历史的真实是涂抹不掉的,谁也不能阻止人们回顾历史。但是人们之所以需要看到历史的真实,却不是为了那过去,而是为着现在和将来。”

《严凤英》的编剧是严凤英的丈夫王冠亚,该剧送中央电视台审看时,有关部门认为后3集调子低沉,要求砍掉。王冠亚不同意删改,请时任中国电视家协会书记处书记的杜高审看。杜高看后认为后3集表现了美被毁灭的悲剧,极具艺术震撼力。王冠亚坚持保留原貌,以告慰含冤而死的爱妻,并警示后人,值得赞赏。于是,他不仅在研讨会上为后3集仗义执言,而且写下这篇《美被毁灭的悲剧——严凤英之死》,在《人民日报》上发表。央视终于接受他和各方的意见,按原貌播出了这部尊重历史真实的优秀电视剧。

还给现实世界的真实杜高

因有杜高的仗义执言和悉心扶植而起死回生或热播的,还有江苏台拍摄的《秋白之死》等许多优秀电视剧。可以说,经历了苦难并战胜了苦难的杜高,复出后终于又回归成一个独具胆识并敢于担当的作家、艺术家。从这个意义上讲,他卓著的业绩和艺术成就,包括这部用血泪真情写成的《生命在我》,完全对得起他“自己受的苦难”。我想,陀思妥耶夫斯基若地下有知,也会为有他这样一个忠实的中国“粉丝”而感到骄傲。

《生命在我》进入编辑流程之日,正是电影《归来》热映之时。杜高告诉我,陈道明在《归来》开拍之前,曾专程来向他请教,与他就如何塑造好陆焉识这个归来的“老右派”深入交换过意见。每由陆焉识谈到昔日的劳教生涯,我多次听杜高感叹,1957年与他一起被打成吴祖光“二流堂”小家族的难友,至今唯有他是健在者了。

1979年春天,以吴祖光为首的“二流堂”“小家族”右派集团冤案得到平反改正,北影打电话通知电影工作者田庄,在右派的改正书上签字。田庄骑了一辆破自行车就往北影飞一样地跑去签了字,拿到改正书跑回到家里,当晚就呕了满满一脸盆的血……压抑了22年的生命,到了最后崩溃的时刻。

杜高赶到积水潭医院去看望田庄,田庄得知已近50岁的杜高快要结婚了,就让妻子回家把杜高年轻时赠送给他的一张英俊照片找了出来,写了一张字条,转送给杜高年轻的未婚妻李欲晓。字条上写的是:“还你一个真实的杜高。”《生命在我》一校样出来后,我特意将插在《杜高档案》一文中的这张杜高珍贵的老照片,调试为满满一个整页。照片说明就用了田庄写给李欲晓的那句话:“还你一个真实的杜高。”

在我想来,正如杜高自己在书中所说,经历12年高墙电网下的强制改造,“我已经不再是‘我。我从一个生气蓬勃的青年变成了‘一个世故的人,一个学会了应付周围环境的人,一个没有表情的人,一个被贫穷折磨得衰老的人,一个外表显得老实可怜而内心一直在用力压抑着情感的人,一个虚假的人。”

而《生命在我》一书的问世,则是意味着一个曾被毁灭了自我的杜高,又顽强地复活了自我,还给现实世界一个崇尚自由、感情充沛、独具人格魅力而又坚守时代良知和社会责任的真实杜高,重放生命的异彩!

(责编:萧茵)