阿司匹林与脉血康联合华法林治疗老年非瓣膜性房颤伴急性脑梗死的对照研究

2015-04-02冯文静张睿李林岭王利

冯文静 张睿 李林岭 王利

中国心房颤动流行病学现状表明,随着年龄增长患病率增高,>80岁老人的患病率为7.5%;非瓣膜性房颤患者缺血性脑卒中发生率升高5.6倍[1]。多个大型临床试验荟萃分析显示调整剂量的华法林抗凝治疗后缺血性脑卒中发病风险下降64%,一级、二级预防均有良好疗效[1]。因抗凝药的出血风险,临床规范用药率低,孟世峰等于14个自然人群中调查统计房颤患者中华法林临床使用率仅1.7%,而阿司匹林使用率为37.9%[1]。本文探讨中成药脉血康胶囊联合小剂量华法林达到低抗凝强度与单用阿司匹林比较治疗非瓣膜性房颤老年患者急性脑梗死的效果及安全性。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择我院2010年1月至2013年12月收治的非瓣膜性房颤伴发急性脑梗死患者64例,男37例,女27例;年龄60~77岁,平均年龄(69±5)岁。患者随机分为2组,每组32例。2组性别比、年龄、发病时间、神经功能缺损评分(NIHSS)等差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 符合1995年中华医学会第四届全国脑血管病学术会议修订的《脑血管疾病分类诊断要点》[2]中脑梗死的诊断标准。非瓣膜性房颤是指没有风湿性心脏病、人工瓣膜置换或瓣膜修补的患者发生的房颤[3]。

1.3 纳入与排除标准

1.3.1 纳入标准:①经颅脑CT或MRI证实为新发脑梗塞。发病<15 d入院者。②心电图证实为心房颤动(非阵发性)。③患者同意治疗方案,并签署知情同意书。

1.3.2 排除标准:经CT证实为脑出血,无明显症状腔隙性脑梗死,既往因脑卒中已致后遗症状,已经接受抗凝治疗患者,有肝肾功能严重损害、心肌梗死、心功能4级、造血功能严重损害、活动性出血倾向、精神疾病患者,脑淀粉样血管变性、严重痴呆(无法配合查体者),伴发其他栓塞事件(肢体、肺、肾等),彩超发现明确心腔血栓,已知对所用药物过敏者等。

1.4 方法 基础治疗:适当降颅压、稳定斑块、营养神经细胞、调节血压、控制心室率、维持水电解质平衡、防治并发症等。在基础治疗上,对照组给予拜阿司匹林(拜耳公司)0.1 g,口服,1次/d;治疗组予脉血康胶囊(贵州信邦制药股份有限公司)0.75 g,口服,3次/d,72 h后开始予华法林(齐鲁制药有限公司)1.25 mg,口服,1次/d。疗程均为4周。

1.5 疗效判定 首次用药前及治疗4周后予神经功能缺损评分,评定标准以临床神经功能缺损积分值减少(功能改善)及患者总的生活能力状态(评定时的病残程度)进行评定[4]。基本痊愈:功能缺损评分减少91%~100%;显著进步:功能缺损评分减少46% ~90%;进步:功能缺损评分减少18% ~45%;无变化:功能缺损评分减少17%左右;恶化:功能缺损评分未减少或增加18%以上;死亡。总有效=基本痊愈+显著进步+进步。

1.6 实验室指标 凝血功能:凝血酶原时间(PT)、凝血酶时间(TT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(FIB),国际标准化比值(INR);血液流变学指标:全血粘度(高切)、红细胞沉降率(mm/h)。血液流变学指标检测采用赛科-希德SA-6000型全自动血流变测定仪。

1.7 不良反应 观察2组出血情况(严重出血:脑出血、消化道大出血、泌尿道出血等;轻微出血:皮肤黏膜出血、瘀斑点),胃肠不良反应,肝肾功能损害,过敏等。

1.8 统计学分析 应用SPSS 17.0统计软件,计量资料以±s表示,采用t检验,计数资料采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组神经功能缺损评分及疗效比较 2组治疗后神经功能缺损评分变化均较治疗前差异有统计学意义(P<0.05),治疗组评分明显改善,较对照组治疗后差异有统计学意义(P<0.05)。2组总有效率比较差异有统计学意义(P=0.02)。见表1、2。

表1 2组神经功能缺损评分比较n=32,分,±s

表1 2组神经功能缺损评分比较n=32,分,±s

注:与治疗前比较,*P <0.05;与对照组比较,#P <0.05

组别 治疗前 治疗后治疗组 23.5 ±3.3 14.6 ±4.8*#对照组 23.4 ±3.0 18.8 ±4.5*

表2 2组疗效比较 n=32,例(%)

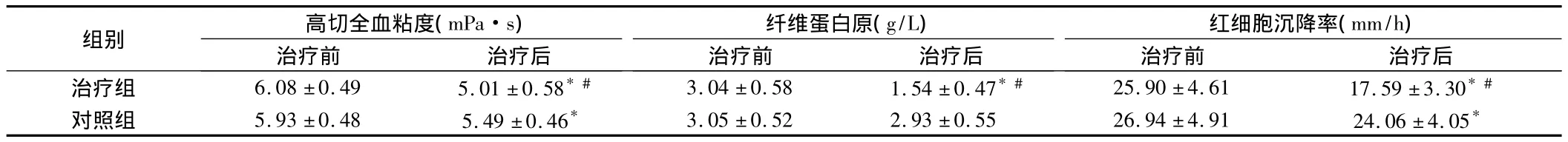

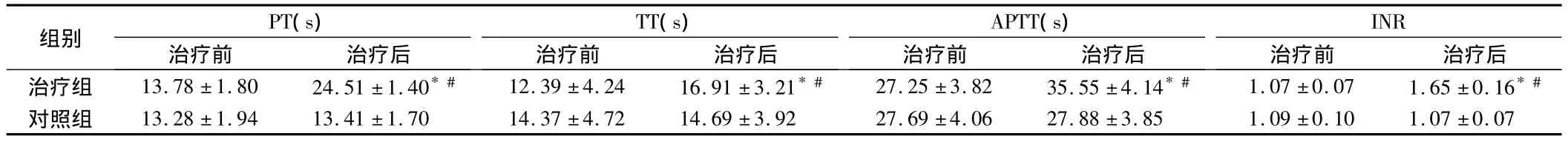

2.2 2组实验室指标比较 治疗组治疗后血液流变学指标及FIB均较治疗前及对照组治疗后差异有统计学意义(P<0.05)。治疗组治疗后 PT、TT、APTT、INR均较治疗前延长,对照组无明显改变,2组间差异有统计学意义(P<0.05)。见表3、4。

表3 2组血液流变学及纤维蛋白原变化n=32,±s

表3 2组血液流变学及纤维蛋白原变化n=32,±s

注:与治疗前比较,*P <0.05;与对照组比较,#P <0.05

组别 高切全血粘度(mPa·s)治疗前 治疗后纤维蛋白原(g/L)治疗前 治疗后红细胞沉降率(mm/h)治疗前 治疗后治疗组 6.08 ±0.49 5.01 ±0.58*# 3.04 ±0.58 1.54 ±0.47*# 25.90 ±4.61 17.59 ±3.30*#对照组 5.93 ±0.48 5.49 ±0.46* 3.05 ±0.52 2.93 ±0.55 26.94 ±4.91 24.06 ±4.05*

表4 2组凝血功能变化n=32,±s

表4 2组凝血功能变化n=32,±s

注:与治疗前比较,*P <0.01;与对照组比较,#P <0.05

组别 PT(s)治疗前 治疗后TT(s)治疗前 治疗后APTT(s)治疗前 治疗后INR治疗前 治疗后治疗组 13.78 ±1.80 24.51 ±1.40*# 12.39 ±4.24 16.91 ±3.21*# 27.25 ±3.82 35.55 ±4.14*# 1.07 ±0.07 1.65 ±0.16*#对照组 13.28 ±1.94 13.41 ±1.70 14.37 ±4.72 14.69 ±3.92 27.69 ±4.06 27.88 ±3.85 1.09 ±0.10 1.07 ±0.07

2.3 2组不良反应比较 在治疗中,总计不良反应事件发生率在治疗组和对照组分别为9.38%和21.9%,差异有统计学意义(P<0.05)。胃肠反应:治疗组2例;对照组5例,其中伴大便隐血2例,予保护胃黏膜制剂治疗均缓解。出血:治疗组有1例颅内轻微出血,病情恶化,予停华法林及脉血康;对照组痔疮出血1例,牙龈出血1例,停阿司匹林药3 d并对症治疗后恢复正常,继续用药。2组均无其他不良反应发生。

3 讨论

2010欧洲房颤管理指南指出75岁以上就达到抗凝指征,但因老年人多有高血压、卒中史、肝肾功能异常、多重用药等危险因素增加了出血风险(HAS-BLED评分)[3]。老年患者用药依从性差,临床医生对出血风险的顾忌均导致华法林使用率低[1]。华法林一级预防作用毋庸置疑[3]。而对于二级预防,脑血管病指南指出脑梗死急性期不推荐常规立即使用抗凝治疗,而心源性栓塞也需排除禁忌(出血倾向、血压过高等)才能使用[5]。对于何时开始使用华法林及如何调整剂量指南也无明确指导。多个研究探讨了低抗凝强度于老年性房颤患者的预防血栓作用及安全性,同时显示了阿司匹林不可替代华法林的优势[1,6,7]。

阿司匹林可使房颤患者缺血性脑卒中相对危险降低19%,但在预防房颤血栓事件的一级预防中效果远不如华法林,仅为患者拒绝后者时的替代[8]。老年患者尤其高龄患者服用阿司匹林后常有消化道不良症状,部分尚存在阿司匹林抵抗,减弱了抗血栓效果[9]。

本文选择脉血康胶囊联用华法林,第3天开始小剂量使用华法林,治疗后INR达到低抗凝强度(1.65±0.16)。改善了血液流变学指标及凝血时间,降低了纤维蛋白原,并达到了理想的临床疗效,出血风险小。本结果显示在治疗后神经功能缺损评分获益的改变及总有效率方面明显优于阿司匹林。

脉血康胶囊富含抗凝物质水蛭素、肝素、抗血栓素等,水蛭素是凝血酶特效抑制剂,能阻止凝血酶对纤维蛋白原的激活作用,改善血液高凝状态,起预防血栓和溶栓作用,同时降低血小板表面活性,抑制血小板聚集,从而减少阿司匹林抵抗,试验证明其对急性期及恢复期脑梗死均有明显疗效[9,10]。同时不增加出血风险——张轶丹[11]在出血性脑中风中使用脉血康得到了良好的“破血化瘀、减轻脑水肿”效果。脑血管病指南指出脑梗死早期可选用降纤治疗,尤其高纤维蛋白原血症者更应积极[5],故本文推测急性脑梗死越早使用脉血康胶囊可能效果越好。有学者认为脉血康与阿托伐他汀钙联用时也有协同作用,故推断其对于动脉粥样硬化性斑块所致脑梗死效果也佳[12]。但以上研究仍需大量样本的试验证实。

既往认为老年人、大面积脑梗死、心源性栓塞均为脑梗死后出血转化的高危因素。张春生等[13]对678例急性脑梗死回归分析后指出抗凝、抗血小板治疗不增加脑出血发病率,而慢性房颤、严重心脑血管疾病、抗凝效果不稳定与梗死后出血相关。邵自强等[14]指出梗死面积越大,梗塞后脑出血发生率越大,且不使用抗血小板药及抗凝药也存在该风险。故本文推断合理使用抗凝抗血栓药物并非致脑出血因素,本文提示脉血康胶囊联合小剂量华法林有效且安全,将INR控制在1.6~2.0范围内,本文脑出血病例发病率仅3.1%,而对照组皮肤黏膜出血率6.3%。

脉血康胶囊联用小剂量华法林作为急性期脑梗死的治疗措施并逐渐过渡到恢复期,是安全有效的选择。对于房颤合并急性脑梗死何时开始华法林治疗,何时达到最佳抗凝效果仍需探讨。值得临床更多试验验证并推广应用。

1 孟世峰,侯玉立.亚洲人群心房颤动华法林抗凝治疗预防脑栓塞的最佳INR值.中国当代医药,2013,20:33-35.

2 中华神经病科学会.脑血管疾病分类诊断要点.中华神经科杂志,1996,29:379.

3 张荣峰,张树龙.2010欧洲心脏病学会房颤管理指南解读.中华临床医师杂志,2011,5:655-658.

4 中华神经病科学会.脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准.中华神经科杂志,1996,29:381.

5 饶明俐.中国脑血管病防治指南摘 要(三).中风与神经疾病杂志,2006,23:4-8.

6 程黎,李建华.华法林在80岁以上伴有血栓形成史房颤患者长期应用的疗效及安全性.中国老年学杂志,2012,11:4620-4621.

7 黄军章,李红昆,陆永光.高龄持续性心房纤颤患者不同剂量阿司匹林与华法林抗栓疗效及安全性比较.岭南心血管病杂志,2012,18:357-359.

8 蹇在金,刘岁丰.老年房颤患者的抗栓治疗.中华老年心脑血管病杂志,2013,15:785-786.

9 颜洋.脉血康胶囊对治疗78例脑梗死患者阿司匹林抵抗临床观察.内蒙古中医药,2013,10:48-50.

10 严永兴,梁丽贞,沈永慧.脉血康胶囊对脑梗死恢复期患者疗效及对凝血功能的影响.中国中药杂志,2012,37:3667-3668.

11 张轶丹.脉血康胶囊治疗出血性中风血瘀证的临床疗效.中西医结合心脑血管病杂志,2013,11:376-377.

12 段博,段学忠,王翔燕.脉血康胶囊联合阿托伐他汀钙对颈动脉粥样硬化及血清超敏C反应蛋白的影响.药物与临床,2013,10:65-67.

13 张春生,金辉,胡喜庆.溶栓、抗凝、抗血小板治疗与脑微出血及脑梗死后出血性转换的关系.脑与神经疾病杂志,2011,19:253-258.

14 邵自强,王国相,焦劲松.抗血小板和抗凝治疗与梗塞后脑出血的相关性.中日友好医院学报,2005,19:269-271.