阶层分化与农民层级迁移

2015-03-24夏柱智

夏 柱 智

(华中科技大学 中国乡村治理研究中心,武汉 430074)

阶层分化与农民层级迁移

夏 柱 智

(华中科技大学 中国乡村治理研究中心,武汉 430074)

“乡—城”迁移假定农民由乡村向城市迁移,这一假定遮蔽了实践中农民迁移方向的多元性,阶层分化是基本影响因素。以武陵山区龙马乡为例,田野调查发现公共品供给贫困,农民普遍要求迁移。然而实践中农民迁移路径受制于农户拥有的初始资本和可持续生计来源,不同阶层农民的迁移路径呈现层级性。农民迁移在目的地上表现为从城镇、中间集镇到中心村的地域层级,各迁移路径性质分别是非农化迁移、过渡性迁移和农村内部迁移,这种农民迁移实践可以归纳为“层级迁移”。层级迁移是农民阶层分化背景下的农民迁移基本规律。

阶层分化;人口迁移;“乡-城”迁移;层级迁移

一、问题意识与文献综述

人口迁移指的是人口半永久性或永久性迁入新地点[1],它一般发生在人口流动过程中。传统中国大多数时间比较稳定,缺乏人口迁移流动。费孝通说“以农为生的人,时代定居是常态,迁移是变态。大旱大水,连年兵乱,可以使一部分农民抛井离乡;即使像抗战这样大事件所引起基层人口的流动,我相信还是微乎其微的”[2]。僵化的城乡二元结构在改革开放以来逐渐破除,大规模的工业化和城市化加速了这一变动,可以预见未来20年的农民大规模迁移流动是一个重大现实问题和学术研究对象。

20世纪80年代以来中国农民大规模向城市流动,基于这一事实,国内大多学者均设定农民迁移为“乡—城”迁移。对这一迁移类型的研究主要来自社会学。社会学者重视利用人口普查和统计资料关注迁移人口的性别、文化程度、职业特征,指出人口迁移从不发达地区向发达地区、从农村地区迁向城市地区的大趋势[3],从而引申出独特的阶层分化视角探索中国农民迁移规律[4]。社会学者普遍运用了农民阶层分化视角来分析农民“乡—城”迁移现象,主要反映在“职业分化”这个概念上。

陆学艺最早组织大规模调查,认为20世纪80年代以来在家庭责任制推行和城乡二元结构开始松动之时,农民群体从过去的一个阶级整体、作为集体经济组织的成员,开始分化为利益不同、愿望要求不同的阶层[5]。研究农民“乡—城”迁移的学者基本上沿用职业分化概念,注意到农民工从传统农民阶级中分化出来,然而研究者习惯地把农民或农民工看作是一个静止、抽象的、占据一定地位的“身份群体”。在“乡—城”迁移研究中,预期的农民迁移被学者概括为三阶段:农民职业分化、农民地域迁移和农民身份转换[6],最终是农民的非农化[7]。大量经验研究者却悖论地认识到农民实现了职业分化和农民地域迁移之后,农民难以实现身份转换;或者仅仅是“暂时性迁移”,而不是“永久性迁移”[8];还有一个结果是“农民循环迁移”[9]。研究者大多认为是城乡二元结构这一制度安排造成的“市民待遇”或“市民权问题”[10],这导致农民职业和地域虽然实现了转变,却最终难以融入和归属城市[11]。相关研究认为,农民工返乡是一种在城市感受到的相对贫困而再迁移的行为[9]。长期户籍制度塑造的农民生活预期和生活目标并不因短暂的户籍改革而发生变化,因此农民工是循环流动的,年轻的不断出来,年纪大一些就回家乡去了[12]。

上述研究提供了基本的研究框架,然而有一个不足,即他们把农民工看作是一个整体,然而实质上农民工从传统农民阶级分化出来并不是一个整体,他们从事不同职业,有不同收入水平,不是一个内部均质化的“身份群体”,即农民工并不能代表农民真实的阶层地位,不同农民由于不同的阶层地位具有差异极大的迁移能力,迁移进城仅仅是一部分农民的决策和实践。学术界已经有若干反思。毛丹、任强认为用职业标准来划分农民阶层缺乏适用性,主张用社会资源来划分阶层[13];随后杨华进一步以土地的占有与耕种为基础,结合经济、权力、知识和社会关系等获得社会资源的方式,将当前农村社会划分为7个阶层[14],均更加客观地反映农民阶层地位。况且改革开放以来,制约农民迁移的城乡二元结构已经很大程度地在突破,例如李培林研究发现农民工的收入地位更多地是由教育、工作技能等获得性因素决定的,不再是身份歧视因素所决定的[15];最近贺雪峰指出城乡二元结构已经从一个剥削性二元结构转型为保护型二元结构,是农民得以自由进城和自由返乡的制度基础[16]。

这些分析启示后续研究必须对农民“乡—城”迁移这一假定进行修正,探讨农民阶层分化背景下农民迁移实际路径及机制,着重于研究不同阶层农民占有的经济社会资源水平是如何影响到农民迁移行为的。本文的资料来自恩施市武陵山区龙马乡,这个乡是我国连片扶贫山区之典型,处于湖北省西部与湘西交界。李克强总理第二次造访龙马乡之后,中央省市政府提出武陵山区要以龙马乡为示范点推进下山扶贫的实践,即试图通过政府推动农民迁移的方式,改善农民贫困状态。调研点龙马乡有6个行政村,人口18 000人,龙马集镇距离恩施市30公里,交通不便、山大人稀是基本特征,该区域农民经济主要依靠务农打工。农民流动和迁移在20世纪90年代末以来随着农民大规模外出务工经商以来非常频繁。

二、影响农民迁移的因素

影响农民迁移的因素既包括外在的环境因素作用于个体的迁移意愿、动机性因素,也包括个体所拥有的资源禀赋作用个体实现迁移的能力。经典的迁移理论认为导致迁移决定和迁移过程的因素有四个:第一是迁出地的因素,第二是迁入地等因素,第三是中间阻碍因素,第四是个人因素[17]。国内学者肖周燕把影响农民迁移的因素简化为两个因素,其一是潜在势能包括潜在外力和潜在内力因素影响个性力量形成的迁移动机因素,其二是人口迁移中间变量——中间渠道因素,指的是个体克服中间障碍因素的能力因素[18],本文沿用这一区分并细化了迁移动机和迁移能力的内涵。

(一)迁移动机因素

经典推拉理论是解释迁移动机的主流理论。推拉理论认为在经济和人口自由流动的情况下,人口迁移的原因是人们可以通过迁移改善生活条件,于是在迁入地中那些使移民生活条件改善的因素就成为拉力,而迁出地哪些不利的生活条件就成为推力,人口迁移就是在这两种力量的共同作用下完成的。后来研究指出,迁出地和迁入地各自存在推拉因素[19]。埃弗雷特·李认为迁移以经济动机为主。坏的或强迫性的法律,沉重的赋税,不相宜的气候以及强迫等都已经产生并仍在产生迁移流,但这些迁移量没有一个能同由于期望改善物质条件而产生的迁移量相比[17]。

龙马山区农民期望改善物质条件是农民迁移的主要动机,改善物质条件不仅应从个体因素例如就业机会、地区收入与工资差距角度考察[20],还应考察迁入地与迁出地之间的公共品供给差距,即为改善个体所获得公共品供给水平是基本迁移动机。个体收入差距可以通过外出务工经商解决,而公共品供给不足却无法由个体解决。笔者认为将农民迁移动机主要应归于改善“公共品供给的贫困”。公共品供给贫困通过作用于个体所占有的公共资源影响个体贫困程度和社会地位。

龙马乡目前是武陵山区连片贫困山区的典型区域,其贫困表现为城市化加速时不同区位的物质条件差别越来越大。虽然劳动力已进入全国统一的劳动力市场,恩施山区农村的公共品供给水平,例如最重要的交通,其次是水源、就业、教育、医疗、行政和金融等,却大大落后城市。由于山区农村日益开放,人口大规模外出务工经商,与城市联系日益密切,农民所感受到的公共品供给贫困更加强烈。如果说在大规模务工经商之前,农民还未与外界密切接触,相对便利位置的优势并不明显。那时可耕地的多少、是否考学、参军和任公职成为个人的优势,因为它决定一个家庭是否能够维持温饱生活。而在日益城市化、生活质量与城市看齐的今天,农民再也不能忍受公共品供给贫困对个体的约束。当第一批农民通过迁移改善落后的生活条件,带动了后进的各阶层农民普遍希望改善这一处境。在山大人稀的山区农村,农民迁移是最便捷的选择。调查发现只要农民有一定的经济能力,农民首先考虑的是自发地迁移到相对便利的位置。

(二)迁移能力因素

每一个农民都期望通过迁移改变居住地的公共品贫困,然而并不是每一个农民都能够顺利实现迁移,也不是每一个迁移农民沿着相同路径进行迁移。农民要实现顺利迁移,要解决两个问题:第一是初始资本获得,即如何筹集到一笔迁移所需最低资本量。第二是可持续经济来源获得,即如何在迁移地持续地获得收入来源。把农民不能实现永久性 “乡—城”迁移归结为“制度”因素是不足的,因为它忽略了经济社会的客观结构的制约。最近人口学者肖周燕修正传统的推拉理论注意到迁移能力问题,“人们是否决定迁移,其中一个重要因素是其本身是否具有迁移的准备,是否具有适应迁移后生活或工作的知识和能力”[18]。不足的是她没有对“知识和能力”加以操作化,仅举例“社会关系网络”。

1.初始资本的获得。恩施山区山大人稀的自然环境是农民贫困发生率高的重要原因,住在高山地区的农民迫切地要求迁移到交通方便地区,以改善贫困状态。当地农民迁移主要是通过购房方式,需要积累一定的资金。恩施山区农民为迁移而积累的资金是家庭最大的消费资金,大大高于食物、教育或医疗这些领域的消费。城市商品房购买目前需要30万元以上,如果在农村集镇上购买房屋,目前至少需要 10~20万元资金,只有少量土地搭售(“土地永久转让”),在村庄内购房也至少需要5~10万元资金,有较多土地搭售。

山区农民主要依靠务工经商积累资本。传统农业提供的是基本生活费用,没有余钱用于建房更不用说依靠农业收入能够迁移。从20世纪90年代末开始的务工经商,则能够为农民迁移提供资金来源。十几年的务工经商经历让一部分农民获得初始资本购买住房,更多的农民难以积累足够资金。部分原因在于家庭缺乏青壮年劳动力或缺乏技术性劳动力,日常开支、教育和医疗开支后并无节余。随着住房市场化价格的提高,农户积累资金的速度越来越赶不上房价提高的速度,这无形中增加了农户的迁移成本。

2.可持续生计来源。初始资本决定了是否有能力购房的问题,而可持续生计来源则决定农民是否迁移和迁移到什么目的地。显而易见,如果一个农民难以放弃农业收入,那么他的迁移距离就不会很远,迁移目的地仍然在农村。山区农民通常以在迁入地“扒不扒得住”(能不能在新居住地获得基本生活来源)来说明约束农民选择迁入地的重要因素。

当前农民家庭主流的家计模式普遍是以代际分工为基础的“半工半耕”,年轻子女外出务工,年老父母在家里务农,这一模式决定了家庭务工经商收入和务农收入不可或缺,务农收入支撑着家庭基本生活费用,务工经商收入支撑家庭盖房、迁移、婚姻等大事[21]。农民焦虑的问题是迁移到新地点时,不依赖特定居住地的务工经商收入还能维持,农业收入是否能够维持。因为就形成了基本的迁移类型,第一类迁移是不离开农业收入的迁移,第二类迁移是离开农业收入的迁移。本文认为现阶段不顾农民离开家乡之后是否获得可持续生计来源的农民迁移决策是不明智的,政府能够短期内解决农户住房问题,然而可持续生计问题是值得全面调查研究的。

三、层级迁移的性质

经典人口学家拉文斯坦总结的“迁移规律”有7条,关于迁移流向有两条:第一,是大量移民仅是短距离的流动而且对于某个吸收移民的中心来说,移民数量随着离该中心的距离增加而减少。第二,迁移成阶梯性,即通常由一个普遍的人口转移,在吸收移民的大工商业中心形成一般迁移流,当某一个城镇迅速吸引周围乡镇居民迁入时,这些农村人口迁走留下的空缺将由更远处村庄的居民所梯补[17]。

这两条迁移规律适合恩施山区农民迁移的普遍现象,不过还未分析“是谁、以什么方式迁移”,即未注意到农民阶层分化对农民迁移的影响。根据恩施山区调查,笔者提出“层级迁移”概念试图归纳农民阶层分化背景下农民迁移行为及后果。这一概念包括的基本内容是:在空间次序上,农民迁移的目的地是多元化的并且是层级性的;不同的阶层依据不同迁移能力迁入不同目的地,迁移空间次序是一定的农民阶层分化结构所形塑的。

(一)迁入地:地域层级

层级迁移首先描述的是迁入地的空间次序,即“地域层级”。 地域层级指明在空间上不存在城乡之间的简单二元对立,而是存在一个地域层级序列。“乡—城”迁移类型中,城市是大多数农民期望的迁入地之一,然而并不是所有农民均迁入城市。农民迁移动机是改善生活条件,获得公共品的便利,即使是最低程度的改善总比没有改善好,因此“乡—城”迁移的目的地——“城市”只不过是处于最高层级而已。

本文“地域层级”的概念受益于人类学家施坚雅的著作。施坚雅把地理学的“中心地”概念引入对中国农村社会结构的分析中,中心地用于城市、城镇和其他具有中心服务只能的聚居的居民点。一个特定的中心地可以根据它在连锁性空间体系内的分类。在这个空间体系中,经济职能是与层级相联系的。即任何地域存在一个中心地,依次有农村小市、基层集镇、中间集镇和中心集镇和地区城市,每一个上一级中心地包含若干个下一级中心地[22]。经典迁移理论指出迁移者常常沿着特定的流向到达几个明确的目的地,这在恩施山区得到充分印证。恩施山区农民迁移有特定的流向规律,农民迁移有一定的集聚中心,这一中心一般就是施坚雅所指出的市场“中心地”。根据农民迁移路径,本文把农民迁移的“中心地”分为三类:分别是城镇、中间集镇和中心村。城镇作为最高层级的中心地,包括中间集镇、中心集镇和地区城市,处于中间地位的是基层集镇,它是一个基层市场社区的中心,处于最小地位的是“小市”,它一般对应的是村社的村内居民聚居点,可称之为“中心村”。基层集镇是固定门店和小商贩集聚之场所,各种农副产品在这里密集交易,外部输入的工业品也在这里兜售给农民。就公共品供给状况来说,基层集镇往往有较好的自然、交通和其它基础设施条件。中心村则在基层集镇之下有较好的交通条件,有连结基层集镇和村庄的小店。

农民从非中心地的边缘区域迁入中心地,在积累足够资本之后又可能从低等级的中心地向高一级中心地迁移,他留下的房屋和土地就转让给次一级的中心地和边缘区域农民,这样就形成房屋产权和宅基地产权的“隐形交易市场”[23]。中心地的房屋基本是能够售卖出去的,而在最偏远地区、远离中心地的边缘区域农民迁移后,他们的房屋无法卖出去,就自然而然地垮掉或复垦为耕地、林地。换一句话说,产权的财产价值与迁移成本一样,随着地域层级增加而增加。

龙马乡集镇上的交通条件是全乡最好的,辖区内6个村的农民要进入城市必须要从集镇上乘车;集镇上水源条件也很好,有一个自来水厂,一条喻家河环绕集镇,形成高山中的河谷小平原,面积达到2平方公里左右;集镇上有中小学校、医院、通讯代理商人、酒厂和木材厂,提供修理、剪发、装修、建房等劳务的农民均在这里聚集。在龙马乡高山上聚居的农民,均希望能够迁入集镇,成为“街上人”,这样就意味着经济社会地位的极大提高。一个层级的中心地辐射一定范围,城镇的辐射能力是境内所有乡镇,基层集镇的辐射能力是境内所有行政村,而“中心村”的辐射范围一般是一个小行政村范围,户数大约在1~200户,3~600人口。越高级的中心地的辐射范围越广,公共品供给例如交通、水源和其他基础设施条件越好,这映射在房屋交易价格上。目前迁入集镇需要10~20万元成本,如果迁入城市则至少需要30万元以上,如果仅迁入“中心村”,那么就只需要5~10万元左右,这一价格的差异主要在于所处区位的差异。

(二)农民阶层分化及迁移路径

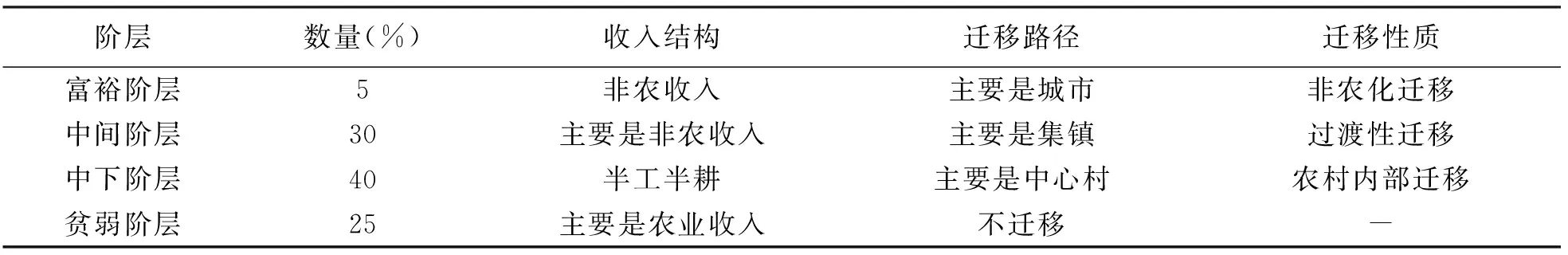

与中西部农村一样,恩施龙马农村在20世纪90年代末开始卷入全国统一的劳动力市场,农民大规模外出务工经商,农民阶层分化开始显著。根据调查发现有四个基本阶层,分别是富裕阶层、中间阶层、中下阶层和贫弱阶层,比例大约各占5%、30%、40%和25%。不同的阶层农民的迁移动机是同样的,都是期待改善公共品供给贫困,但不同阶层所具备的迁移能力是不同的。

1.富裕阶层.这一阶层农户主要在城市经商和在集镇上经营。20世纪80年代开始就由第一批富裕阶层形成,主要依靠办酒厂;90年代末以后的农民大规模外出务工经商过程中,一部分农民抓住了致富机会,他们头脑聪明或者凭借灰黑暴力垄断资源和市场,部分农民已有数百万资产,一部分农民则是凭借技术经商,获得了垄断性利润,每年有10万元以上收入。

富裕阶层农民最早有迁移行为。在80年代,他们从村庄迁移到集镇中心上从事经营活动,成为第一批进入集镇的农民,他们就是陆学艺所描述的农民职业分化中出现的“个体工商阶层”和“私营企业主”阶层[5]。随着90年代末以来城乡关系日益密切,一部分农民开始经营茶叶、贩卖木材等积累了越来越多的财富,还有一部分农民学习了一些专业技术从事个体经营,也收获了丰厚收入。在集镇上从事铝合金装修、从事猪饲料销售、规模养猪和养鸡专业户获益颇丰的均是这一类。

他们很早迁移到集镇上,一部分已经迁移到城市,一部分依然在集镇,准备迁入区域中心城市。根据这一阶层的收入特征,这一阶层主导的迁移方式可定义为“非农化迁移”,这一迁移的性质正是“乡—城”迁移。如果观察到农民这一“非农化迁移”行为,就认为所有农民均是这一类迁移显然是不正确的。

2.中间阶层。这一阶层,一部分主要依靠务工经商等非农收入,青壮年在外务工经商颇有技术和头脑,家里中老年人在家里务农,突出特征是外出务工经商收入占家庭主要收入,家里有农业收入却不足以满足基本生活开支;另一部分,则主要由在村兼业户构成,他们可能当了乡村干部,他们可能有一些技能,有一些小资本,能够做些小生意,挣得不错的收入。这一阶层年收入一般达到5万元以上,过得相对体面。

中间阶层中的乡村干部最早有机会迁入集镇。从20世纪70年代末健全基层政权机构开始,他们利用在单位里任公职的机会,在八九十年代获得了较多货币收入,从而可以购房进入集镇,集镇上的“非农人口”主要部分是由他们所构成的。农民外出务工经商大大增加了这一阶层的规模。中间阶层中的主要部分已经迁入集镇,例如从1980年初集镇街道村民小组,只有99户目前增加到200多户,增加的户数主要属于这一阶层。随着从集镇到村庄的主要交通线畅通和迁入集镇成本上升到20万元以上,一部分中间阶层选择迁入距集镇附近的“中心村”居住。

根据这一阶层的收入特征,这一阶层主导的迁移模式是“过渡性迁移”,他们暂时没有“非农化迁移”的能力,又暂时可以脱离农业收入。他们非农收入虽然较高,却主要依赖乡村干部收入、小本生意、务工经商等,这一收入模式还不够稳定。向前跨越一步,他们就要迁移到城市,向后退一步,则他们就安于迁移到集镇或中心村。

3.中下阶层。这一阶层依靠务工经商收入,也要依靠务农收入。这一阶层的家庭劳动力可能有不足,无法充分利用外出务工经商的机会,例如有孩子需要照顾,只能有一人外出打工。他们缺乏必要的技能和资本,务工收入低,居所缺乏优势地理区位,因此也没有经营收入。他们年收入3万元左右。这一阶层的突出特征是他们不愿意放弃务农收入,担心迁移后无法耕种土地减少务农收入。这样的家庭占据的比例最大。

少数中下阶层农户依靠亲戚朋友资金帮助迁移到集镇,例如有亲戚朋友居住在集镇上,廉价提供宅基地和旧房,并流转一定数量土地给他耕种保障基本生活。这一阶层的大部分只期望从边缘地迁移到中心村,能享受交通方便。这一阶层收入不高,能储蓄下来的部分较少,因此要积累多年才能实现预期迁移到中心村的目标。目前随着农村市场化的加快,迁移成本增加,这一阶层的农户迁移难度增加。

根据这一阶层的收入特征,这一阶层的主导迁移模式是“农村内部迁移”或称为“农—农”迁移[24]。这一迁移模式普遍发生在基层农村,迁入集镇或城镇中心地的农民把留下的房屋和土地卖给从边缘地迁入的农民。这一阶层农民无法离开农村,源于他们无法离开农业收入。这一阶层还有一些农民尚未积累足够资金实现迁移,他们需要国家政策一定支持才能迁出。这一种迁移类型尚未有学者注意到,不能离开农业收入的农民受到可持续收入来源约束只能采取这一类型。

4.贫弱阶层。这一阶层一般只有极少的务工经商收入,主要依赖务农收入,年收入在1~2万元。这一阶层的受教育程度很低,缺乏劳动力,遭遇家庭人口疾病致贫等,短期内无法摆脱贫困遭遇。这一阶层规模在恩施山区极为庞大,这与该地域的生态环境和地理区位有关。贫弱阶层难以发生迁移行为,他们的货币收入极为低下,无力支付任何迁移成本。除非国家扶贫搬迁,他们难以迁移。正在实践的下山扶贫主要针对的是他们。

之所以贫弱阶层摆脱贫困需要迁移方式,是由于国家供给公共品的成本—收益计算。客观上国家供给公共品采取的是集中方式,不可能给分散的农户一家一户输入公共品,且依靠贫弱阶层自发合作建设公共品例如水、电、路等不太可能。调查表明贫弱阶层难以迁出的直接后果是生产生活条件得不到改善,家庭人口再生产难以继续。婚姻问题是迫切的问题,他们外出务工找到了对象也难以顺利结婚,一些农民找到外地媳妇难以避免逃婚的发生。由于高山上光棍众多,农民普遍认为“光棍将是守在山上的最后一群人”。

这一阶层属于区域最边缘的人群,他们目前仍居住在偏远高山地区,几十年来居住条件没有改善,哪里既无交通、水源亦不便。一个农户在干旱季节仍然每天步行几公里山路打水。他们中有许多是老人和光棍儿子一起居住,已经失去迁移预期,只有国家政策扶贫才可能解决他们的贫困问题。他们只能依靠承包地能够吃饱饭、有老房可以居住,过着落后的生活。

根据以上叙述,下面是各个阶层的收入性质与迁移路径的图表(见表1)

表1 各阶层收入性质和迁移路径

四、结 语

改革开放以来,我国农村社会结构发生了极大的变迁。对变迁的社会结构的观察,农民迁移是一个重要维度。农民迁移通常意味着社会结构各部分之间的相互开放,在20世纪80年代之后典型地表现为城市向农民和农村开放,农民大规模向城市迁移流动。本文指出现有研究尽管广泛使用阶层分化的视角,却没有进一步分析农民或农民工内部的阶层分化导致的农民迁移路径的差异。

有别于学术界将“乡—城”迁移设定为农民迁移的单一路径,进而把农民未能顺利迁移归结为城乡二元结构这一制度因素,本文揭示出农民的迁移路径受制于由阶层位置决定的农民迁移能力这一客观因素,表现出农民迁移的“层级性”。农民个体迁移能力的分布服从农民阶层分化状况,能够“乡—城”迁移的农民是乡村中的富裕阶层,中间阶层迁入地大部分是基层集镇,少数迁入中心村,中下阶层追求的是迁入中心村,一部分在迁移成本增加的趋势下无法迁移。相当一部分贫弱阶层农户无法实现最低层级的迁移。这样各阶层的迁移行为形成了层级迁移秩序。

以恩施武陵山区龙马乡为例,本文提出“层级迁移”这一概念归纳农民迁移的基本规律。笔者认为农民迁移研究要回到经典迁移理论,把农民迁移设定为一种改善生活条件的人口行为,但是要考虑外在经济社会结构形成的影响农民迁移的中间障碍和个人因素,而不是在任何假定的农民迁移模式下展开研究,那样就遮蔽了诸多问题。从农民日益阶层分化的趋势来看,经过农民迁移长期的积累,农民居住地分化越来越成为农民阶层分化的象征和结果,因此国家要对中下阶层和贫弱阶层进行“输血”,帮助其获得基本迁移能力,获得物质生活和社会地位改善的机会。对此李克强总理提出的对农户进行“下山扶贫、移民建镇”的基本思路需要有一个基本前提是正确地甄别中下阶层与贫弱阶层,从而实现精准的扶贫,真正能够实现总理所期待的扶贫实效。

本文写作背景是:国务院总理李克强2007年和2012年两次访问湖北省武陵山区龙马乡,提出“下山扶贫、移民建镇”的扶贫思路。湖北省从2013年开始计划以龙马乡为例打造武陵山区扶贫示范点,本文作者随即受湖北省联投公司邀请,于2013年10月前往该乡考察农民迁移和扶贫政策实践的经济社会基础状况。感谢随行指导的省联投公司龙马乡建设部门领导,感谢华中科技大学城市建筑规划系的万教授、合作调查的田孟和管珊博士。

[1] 赵永春.关于“人口迁移”“移民”及相关概念[J].史学集刊,2012(2):24-28.

[2] 费孝通.乡土中国生育制度[M].北京:北京大学出版社,1998:7.

[3] 周皓.我国人口迁移研究回顾、总结和讨论[J].人口与经济,2002(1):56-59.

[4] 蔡眆.人口迁移和流动的成因、趋势与对策[J].中国人口科学,1995(6):8-16.

[5] 陆学艺,张厚义.农民的分化、问题及其对策[J].农业经济问题,1990(1):16-21.

[6] 王春光.农民工的社会流动和社会地位的变化[J].江苏行政学院学报,2003(4):51-56.

[7] 邹农俭.论农民的阶层分化[J].甘肃社会科学,2004(4):41-44.

[8] 段成荣,侯东民,张铁军.北京市迁入人口特征的比较研究[J].南方人口,1997(3):41-45.

[9] 蔡眆,都阳.迁移的双重动因及其政策含义——检验相对贫困假说[J].中国人口科学,2002(4):1-7.

[10] 陈映芳.“农民工”:制度安排与身份认同[J].社会学研究,2005(3):119-132.

[11] 李强,唐壮.城市农民工与城市中的非正规就业[J].社会学研究,2002(6):13-25.

[12] 李强.影响中国城乡流动人口的推力与拉力因素分析[J].中国社会科学,2003(1):125-127.

[13] 毛丹,任强.中国农村社会分层研究的几个问题[J].浙江社会科学,2003(3):90-98.

[14] 杨华.中农阶层:当前农村社会的中间阶层——“隐性农业革命”的社会学命题 [J].开放时代,2012(3):71-87.

[15] 李培林,李炜.农民工在中国转型中的经济地位和社会态度[J].社会学研究,2007(3):1-18.

[16] 贺雪峰.农民外出务工的逻辑与中国的城市化道路[J].中国农村观察,2009(2): 12-18.

[17] 埃弗雷特·李.人口迁移理论[J].廖莉琼,温应乾,译.南方人口,1987(2):34-38.

[18] 肖周燕.人口迁移势能转化的理论假说——对人口迁移推—拉理论的重释[J].人口与经济,2010(6):77-83.

[19] 吕世辰.国外学术界关于农民流动与社会结构变迁的研究综述[J].中国农村观察,1998(3):31-37.

[20] 张文新,朱良.近十年来中国人口迁移研究及其评价[J].人文地理,2004(2):88-92.

[21] 贺雪峰.为什么要维持小农生产结构[J].贵州社会科学,2009(9):4-9.

[22] 施坚雅.中国农村的市场与社会结构[M].史建云,徐秀丽,虞和平,译.北京:中国社会科学出版社.1998:5-7.

[23] 吴秋菊.论宅基地使用权流转的隐形市场——基于江汉平原X村和X集的比较分析[J].华中农业大学学报:社会科学版,2013(3):22-29.

[24] 李明欢,庞翠明.层级流动:当代农村人口迁移的理性选择——以浙江天台庞村为例的分析[J].吉首大学学报:社会科学版,2003(6):90-94.

Effects of Stratification on Migration of Farmers

XIA Zhu-zhi

(ResearchCenterforChineseRuralGovernance,HuazhongUniversityofScienceandTechnology,Wuhan430074,China)

“Rural to urban areas” migration is assumed to farmers to move from the country to the city,and this assumption has covered the practice of diversity of farmers in the migration directions.Social stratum differentiation is the basic influencing factors.Taking Longma Township in Wuling mountainous area as an example,the field survey found that the public goods supply there is poor and the farmers generally require migration.But in the practice farmer’s migration path is influenced by their initial capital and source of sustainable livelihood,and different migration paths present as different levels of farmers.The migration destination of farmers has several levels as city,town,middle town and central village,and the characteristics of these migration paths are non-agricultural migration,transitional migration and rural internal transfer,the migration of farmers practice can be summarized as “level migration”.Level migration is the basic law of migration under the background of farmers’ social stratum differentiation.

social stratum differentiation; population migration; rural-urban migration; level migration

2014-09-26

国家社会科学基金项目(11BSH024)

夏柱智(1987-),男,华中科技大学中国乡村治理研究中心博士研究生,主要研究领域为农村社会学、农村土地制度。

F328

A

1009-9107(2015)04-0111-07