确保农村最低生活保障效果的制度文本与实践

2015-03-24魏程琳史源渊

魏程琳,史源渊

(华中科技大学 中国乡村治理研究中心,武汉 430074)

确保农村最低生活保障效果的制度文本与实践

魏程琳,史源渊

(华中科技大学 中国乡村治理研究中心,武汉 430074)

农村最低生活保障(下文简称“低保”)作为一项影响深远的民生工程,发挥着“兼顾公平”和“维护基层秩序”的重要功能。自农村低保实施以来,国务院、民政部颁布系列旨在推进低保制度规范化的文本。然而,这些制度文本除了给政策执行者带来工作困难、提供抵御外界干扰的制度保障外,也遇到了自身带来的反规范化问题。低保申请、公示和民主评议等制度文本的实践表明,只有在国家制度设计者、地方行政者和民众三方力量的共同努力下才可能真正推进低保制度规范化建设,确保低保功能的正常发挥。

农村低保;文本与实践;实体规范化;程序规范化;民主评议制度

一、问题的提出

自国务院决定2007年全面建立农村最低生活保障制度(下文简称低保)以来,低保制度成为涉及人数最多、影响面最广的社会救助(保障)制度之一,并发挥着社会主义市场经济“再次分配兼顾公平”和“维护基层社会稳定”的重要功能。据国家审计署2012年第34号《全国社会保障资金审计结果》显示,截至2011年底,全国城市和农村低保对象分别有2 256.27万人和5 298.28万人,比2005年底分别增长7.25%和551.04%,2011年全国城乡低保资金支出1 284.14亿元。据民政部副部长窦玉沛介绍,截至2013年底全国城乡低保资金支出达到1 740.3亿元。若要实现巨量的低保资金和大量的低保人口有效对接,就必需一个系统、规范的制度来保证低保工作的运转。最近民政部在回应“开豪车领低保”现象时指出要在2015年底建成“低保家庭经济状况核对机制”,进一步推进低保制度规范化建设,确保农村低保的实施效果。当前学界农村低保研究主要集中在两个方面:低保制度理念的文本设计和低保实践的现状分析。在低保文本设计方面,郑功成[1]指出“对农村社会保障制度的忽视,是改革开放以来中国社会救助制度建设的一大失误”;杨翠迎[2]、马静[3]和邓大松[4]等学者认为建立城乡统筹的农村社会保障体系,不但要对农村低保制度进行顶层设计还要注意“硬制度”与“软环境”相结合;此外,方菲[5]等从制度文本分析出发指出农村低保制度存在“真空、劣质”效应,政府的低保对象调查、公示等制度漠视了低保对象的私权利、损害了低保对象的人格。在农村低保运行方面,学界亦有颇多研究,如贺雪峰[6,7]、焦克源[8]、耿羽[9]、印子[10]等人通过实证调查分析指出,后税费时代在地方治理资源匮乏的情况下,低保成为村组干部的治理资源,农村低保存在村干部垄断信息、低保对象难确定、错位分配、政策执行偏差等一系列失范问题。然而,无论是宏观的低保制度理念设计研究,还是具体的低保现状分析,都存在一个共同的缺陷:低保制度文本与低保具体实践相分离,研究低保现状的人简单地将公平分配的理念等同于低保制度,忽视了具体的制度文本建设,而研究低保制度文本的学者又往往忽视了低保实践的复杂性,无法对制度的改善提出针对性的建议。基于农村低保实践的实地调查,本文将结合国家和地方性低保制度文本,并以低保最为重要的申请、公示和民主评议制度文本的具体实践为例,分析当前农村低保制度建设的成效与问题。本文的制度文本和经验材料来自于笔者2013年暑假在C市英镇25天的驻村调研。

二、申请与公示制度:低保的实体规范化建设

为了抵制基层社会中的权力与关系网络[11]对低保制度的异化,自中央到地方的民政部门近年来加紧制定各项低保制度推进低保运作规范化。在国务院、民政部的统一部署下*笔者写作此文时通过民政办网站查阅了国务院、民政部自2007年以来发布的所有关于农村低保制度建设的文件。其中,国务院于2007年、2012年分别发布的《关于在全国建立农村最低生活保障制度的通知》和《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》是我国低保制度建设的重要纲领性文件。民政部于2008年、2010年、2012年分别发布的《全国基层低保规范化建设暂行评估标准》《关于进一步规范农村最低生活保障工作的指导意见》和《最低生活保障审核审批办法(试行)》则规定了更为细化的、可操作的农村低保实施办法,至2012年中国农村低保制度体系基本建立起来。值得注意的是,国务院和民政部发布的所有低保文件都要求各地方政府根据本地情况制作相关的实施条例,因而,调研人员在基层看到的低保制度文本都是各地方依据上级文件制作的地方性规章条例。,C市出台了系列与国家政策相对应的地方低保制度,其中包括《低保审核审批办法》《民主评议制度》《低保责任追究办法》《完善民主评议制度的通知》《入户调查制度》《动态管理制度》《社会公示制度》《群众监督制度》《档案管理制度》《信访受理制度》《举报有奖制度》等制度。此外,C市民政局于2012年2月开始采用“全国最低保障信息系统”进行社会救助资金社会化发放。C市的低保规范化建设走在了全国的前列,因而对C市的低保制度文本及其实践现状做出经验分析,对完善全国低保制度具有普遍的借鉴意义。

低保制度规范化包括实体(制度)规范化和程序(制度)规范化两个方面,在本文中,实体规范化表现为对低保内容进行规范管理的系列制度建设,如低保工作中的档案管理、社会公示、材料申报等制度。程序规范化表现为对低保运作过程进行规范化管理的系列制度建设,如民主评议制度、审批制度等。自2008年6月民政部发布《全国基层低保规范化建设暂行评估标准》以来,政府就试图通过低保制度的实体规范化和程序规范化来保障农村低保的顺利实施,促进低保分配的公平公正。本节主要分析低保制度实体规范化的两个重要文本——申请制度和公示制度在乡土社会中的具体实践及其困境。

(一)申请制度规范化中的反规范化

《低保档案管理制度》要求各村村委会将与低保相关的材料如申请书、评议结果和公示书等都要完好保存,以保证低保的实体规范化。低保申请书是低保制度规范化的最为重要的、可见的文本材料。然而,低保申请者大都是老弱病残者,他们不会写字或者不会规范地写申请,于是规范填写申请材料的任务就落到了村干部身上。由于是村干部代笔,申请表填写得更加规范、整齐、一致的同时也加大了遴选低保申请者的难度。调研人员发现,在夏村低保申请表中常见有被涂改、抹掉的地方,这些被涂改的内容显然是真实却不符合规范的信息。将真实信息涂改换之以虚假信息,以符合低保规范化的要求,于是低保规范化中就出现了反规范化的现象。

低保申请表被涂改最多的地方是家庭人口、年总收入、年人均收入以及家庭成员情况。以2011年9月份的低保申请表为例:一申请人在家庭户口一行涂改为1人,家庭成员情况一栏将二行人口信息涂抹掉;另一申请人在家庭户口一行涂改为1人,家庭成员情况一栏将一行人口信息涂抹掉,却在个人自述里提到“妻子患有病”,难道妻子不是家庭成员?在翻阅夏村低保档案材料时笔者发现,凡是家庭户口填写超过1人的申请表几乎都有涂改的痕迹,经过涂改修订后的申请表只能看到申请者本人的信息。以上涂改现象至少反映三个方面的问题。

第一,乡村干部以人为单位而非以户为单位分配低保指标。按照低保政策规定,低保应以户为单位进行分配,那么,如果1份低保申请表里填写该户有2人,却最后只给1个低保指标,就违反低保制度。但在低保的具体实施中几乎所有的乡村都是以人为单位而非以户为单位进行低保指标分配的。一方面因为“户”在农村难以确定,老年人与最小的儿子一般不分家,即使在生活中分了家,在户口簿上也还是在一起的。如果将重残的老人列为低保对象的同时还将他健康、有经济实力的儿子一家人也定为低保,显然有失公平。另一方面,低保名额增多之后,除村庄几个绝对贫困户外再次确认低保对象的难度加大,那么低保就会向家有重病、年老体弱的农户倾斜,照顾弱者体现了村落的道义,而照顾全家则有违道义,这便是村落社会的分配公平观念。“低保户变成低保人”这种现象尽管不规范、但带有平均主义性质的分配方案为多数村民接受,也利于村庄工作,具有一定的合理性。

第二,涂改家庭人口信息,隐藏家庭人口结构实情。低保政策要求“子女有赡养能力,不履行赡养义务的家庭不在低保范围内”。申请表中被涂改的家庭信息掩盖了家庭人口结构,其中有些是家庭条件不错或子女有赡养能力的家庭,他们故意隐藏信息以获得低保名额。没有完整的家庭信息就无法了解低保申请者的家庭真实情况,“关系保”、“维稳保”等低保乱象在这里就可能产生。

第三,虚报收入信息。依照低保政策,家庭年收入在当地平均线以下的农户可以申请低保。以此推测,村民在申请表里将家庭收入填的越少、在个人自述中将家境描述得越困难就越可能获得低保名额。其实,夏村基本上不存在人均年收入低于1 300元(C市2013年农村年平均收入水平)的家庭,村支书和村医都说:“按照这个标准全乡没有一户符合低保户标准的”。C市年收入1 300元的收入标准或者是补助标准很难说是符合地方经济生活逻辑和常识的。但是为了低保制度规范化,申请者(多数情况下是乡村干部)必须将家庭收入写得低于平均水平,虚假的低保信息很容易误导社会救助政策的改善。

国家为了低保运作规范化从而制定系列详尽的指标和规定,乡村干部和申请对象为了获得低保指标、符合低保规范化政策而修改真实信息,结果低保规范化获得的是“被裁剪的事实”,进而出现规范化中的反规范化运作。

(二)公示制度带来的诘难

C市低保公示制度要求:村委会要对评议结果张榜公示7天,无异议后报乡镇部门审核;乡与村委会成员组成调查小组再次进行评议,张榜公示7天,无异议后报区民政局审核;区民政局审批后,在区救助网站进行为期7天的张榜公示。自2011年低保民主评议制度实施以来,与之配套的低保公示制度已严格执行,村委会必须改变以往将低保名单作为“村庄秘密”的做法,然而,低保名单一公布就在夏村引起了轩然大波。

自然村是一个熟人社会[12],村民对于他人家里的经济条件、有病人与否、在外边有什么关系等情况都非常了解。看了低保公示名单后,村民一边惊讶地说,他怎么能吃低保!一边又在盘算着这家人的关系在哪里。那些关系(或上访)户等不应享受低保的人得了低保,导致低保成为一项去伦理性的资金资源,任何人都可以去争取。结果,有些村民到村干部家里以询问政策的名义要低保,有的村民干脆直接以年老体弱多病等理由要低保,更有一些村庄狠人明示或者暗示村委会给他低保。面对村民的诘问,村干部要么说“这个指标是上面领导的指示”,要么说“你也可以申请”,村干部的底气不足影响着村两委的权威和信誉度,加大了村庄工作的难度。村支书的叔叔为了获得低保,天天到支书家里倚老卖老地骂:“妈的,你给别人搞,也不给幺幺(叔叔)搞(低保)。”其妻子身体有点弱,评上低保也“说得过去”。村委会其他干部为了缓和村支书叔侄俩的关系,在2011年民主评选中将其夫妇评为低保对象,这再次引起了村民的诘难。村民诘难的本质上在于“不患寡而患不均”,失衡的低保分配挑战了村民朴素的公平观念。管理低保申请的王会计说,低保工作如今成为“天下第一难事”,村民为了低保的事情整天到村委会吵闹。看到低保资金分配以及低保规范化带来的大量工作,就不难理解,地方政府不喜欢申请低保资金的现象了。

公示制度作为低保实体规范化的重要内容之一,尽管给村两委工作带来了诸多困难,但是它保障了农民的知情权和监督机制。从上可知,低保实体规范化既为低保制度完善提供了动力,但该制度本身的形式主义又阻碍着低保制度的进一步完善。

三、民主评议制度:低保的程序规范化建设

罗尔斯[13]认为公正的法治秩序是正义的基本要求,而法治取决于一定形式的正当过程,正当过程又主要通过程序来体现。这个经典论述成为现代法律程序正义的理论基础。在中国,程序民主被引入到各个制度领域,低保规范中的民主评议制度就是其中一例。低保民主评议制度的功能发挥主要在低保申请和退出两个重要机制中。

(一)低保申请中的民主评议

2012年C市低保民主评议制度规定:第一,在人员组成上,必须由社区(村)主任、居(村)民委员会成员、居(村)民组长、人大代表、政协委员和有群众基础、有责任心、处事公正的村民代表组成;民主评议小组人数由8~10人组成,其中村(居)两委成员不得超过4人。第二,要求低保申请人必须得票80%以上。政府还同时发布了与民主评议制度相匹配的公示制度、入户调查制度、群众监督制度、举报有奖制度等。在一定程度上,农村低保真正走向规范化是从民主评议制度开始的,由村干部、小组长、人大代表、政协代表和群众代表组成的民主评议组打破了以往由少数村干部商量决定的低保评选机制,评议人的多元化促进了低保评选的民主和公平程度。然而,低保制度的民主化进程并非一帆风顺;尽管评议代表对第一次民主评议的形式主义和代表背黑锅不满意,但是经过改组后的2012届评议委员会在低保运作中起到了一定的实效。

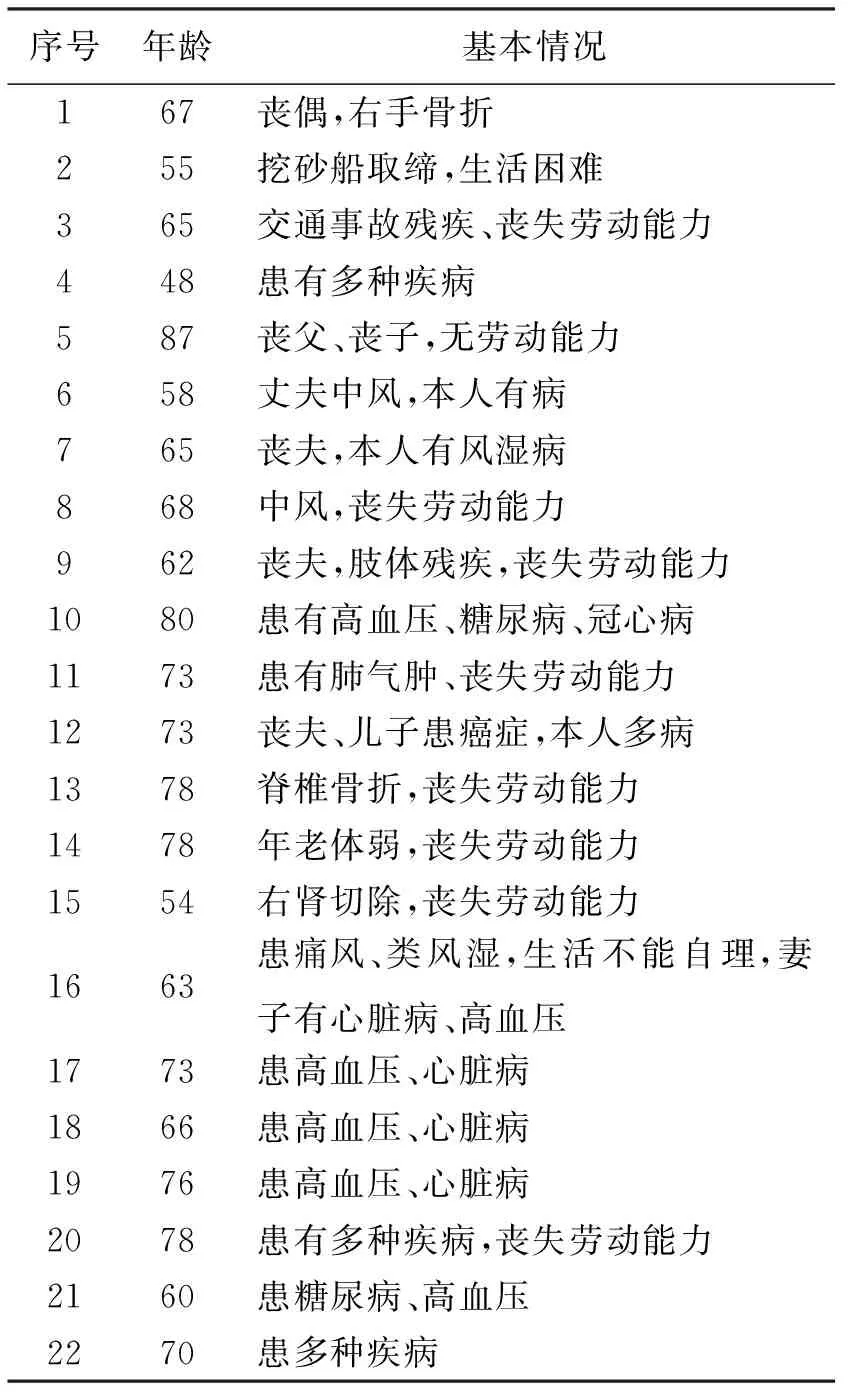

2011年夏村低保民主评议小组成员共有30人,30人的民主评议小组显然过于庞大,会议组织成本相对较高,无法做到有效评议。为了进一步规范民主评议制度,C市社会救助管理局于2012年3月15号发布《关于进一步加强完善城乡低保民主评议制度的通知》,对评议小组人员组成、票数都进行了规定。调整之后的评议小组共有10人,其中3名村干部、3名党员代表、1名组长代表、3名村民代表。夏村的10人评议成员中除3名村干部外,其余7名代表中绝大多数是村民小组长,这些人村庄工作经验丰富,对村民家庭情况较为了解,相互之间配合默契,沟通交流成本较低,因而调整之后的评议小组更具有活力和行动力,民主评议制度也逐渐发挥功能。2012年5月11日夏村进行了2012年度第一次低保民主评议会议。由于2011年夏村实行公示制度产生了“广告”效应,2012年上半年申请低保的人员一下子上涨到22人,低保申请人情况见表1。

表1 夏村2012年低保申请人基本情况

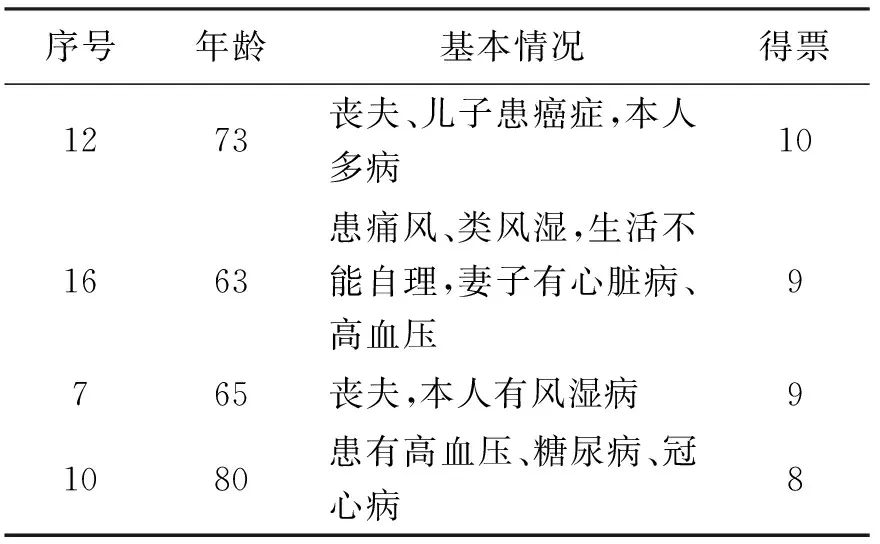

2012年,夏村10人低保评议小组通过推选选出计票员、唱票员、监票员,然后发票、投票。得票率超过80%即8票以上的共有4名低保申请者,村委会在当天即公布了选票结果(见表2)。

表2 夏村2012年低保评选结果公布(评上)

据村民反映和笔者的实地调查,2012年度的低保评选结果是公平的,应该获得低保的家庭都顺利享受了低保待遇,这个结果也得到了村民的普遍认可。在18个被筛选下来的申请人中,有向村支书打招呼的,还有上访户,如果这些人当选,那么前者就是“关系保”后者就是“维稳保”。此次,夏村村委会通过民主评议制度有效规避了低保异化现象的发生,保证了低保分配的公平。

(二)低保退出中的民主评议

根据低保《动态管理制度》要求,乡镇人民政府应当根据低保家庭成员及其家庭经济的变化情况进行分类复核,并根据复核情况及时报区民政局办理低保金停发、减发或者增发手续;低保家庭应当向乡政府定期报告家庭人员、收入和财产情况,原则上按《C市最低生活保障审核审批办法(试行)》执行,城市按月、农村按季复核。按照低保动态管理制度规定,农村低保至少一年微调一次,但是,低保制度在农村实践中却出现“一旦享受低保就不愿退出”的现象,至今没有形成一个有效的低保退出机制。自2007年全国实行低保制度以来近7年的时间里,夏村的低保户如果不是发生死亡或者一夜暴富是不会被取消低保名额的,结果出现“低保待遇享受终生制”的诡异现象。

从上面村干部J的谈话可知,“半官僚化”的村干部奉行“不得罪人”的行事准则,导致那些家庭条件好转的低保户或者关系保无法被取消,从而低保成为一种“只进不出”的制度,势必造成村庄内部的公平失衡和人心分裂,也使得低保动态管理制度成为虚设。于是一系列的制度文件和行政措施被推行下来,2012年,C市展开了“城乡低保年审年检排查工作”,提出重点清理11类人员,在2013年“年审年检工作”中又增加到12类人员,要求“要把应该纳入低保的成员,以家庭为单位全部纳入,不该享受低保的对象,全部取消低保待遇,切实提高我区城乡低保规范化管理水平。”

鉴于上级政府的压力,各乡村基层组织积极开展低保排查工作,在工作能力范围内取消不符合规定的低保户。但是,劝人放弃低保名额要比分配低保名额更加困难,例如村干部劝某个低保户减少低保名额,村民则说为什么不减少X家的名额,X家比我家情况还好。这时村干部往往动用私人关系做工作或者以其他利益许诺达到目的。2013年5月11日,夏村民主评议小组召开了低保年审年检会议,做出取消7人低保的决定,7人当中当事人死亡的有4个,成员就业的有2个,家庭生活改善的有1个。

取消低保名额同样会带来不公平,据调查,夏村仍有3个不符合条件的低保名额被保留,不仅与他们3户的强硬关系背景(在上级政府部门有人,而且他们的低保名额与村里无关)相关,也与他们是1户1人与低保有关,村委会既不可以强行取消他们的名额,也没有与之妥协的条件。家里有两人以上享受低保待遇的,村干部可以采取取消一个保留一个的妥协策略做工作,例如2013年5月低保名额被取消的3户中仍有人在享受低保救助。可见民主程序的背后是地方性权力关系的制约与平衡。

通过对低保进入与退出制度实践可知,贯穿其中的民主评议制度的具体操作规则保证了程序公正,但是程序公正并不能保证结果公正。民主评议制度的实质是为基层干部抵制外界干扰提供制度保障,即用一套程序规则将处于地方性权力关系网络中的评议组成员剥离出来,通过技术化的手段来保证结果公平,但无法回避乡村社会关系干扰的民主评议制度,即使能够保证低保进入的公平,却难以保证低保退出的公平。

四、结论与政策建议

任何一项国家制度建设都必须经历社会实践的检验,制度或政策研究人员应该从具体制度文本的具体实践中发现问题、分析问题并提出建议。在当下低保制度研究中,如果仅仅从制度文本和理念出发,就很容易得出不符合现实的结论。例如方菲[5]认为,低保的调查、公示制度会损害当事人的尊严、伦理性侵犯个人私权利。在当前农村低保制度不完善、农民低保观念混乱、村干部低保分配权过大的情况下,低保调查和公示等制度无疑具有推进低保分配公平、保障农民知情权、动员群众参与监督的功效,如果农民认为在低保申请中会遭到尊严和权利损害,那么就很难解释实践中农民竞相争夺低保名额的普遍现象。同样,邓大松[4]等人也没有提出具体的顶层制度设计与软环境相结合的操作方案。而从事低保制度实践分析的学者如贺雪峰[6,7]、焦克源[8]等人尽管指出了低保制度运行的核心问题,但由于忽视了具体的制度文本,很难提出针对性的政策建议。本文通过对低保最为重要的申请、公示和民主评议制度的实践分析可知,低保规范化建设取得了一定进步即建立了较为完善的低保制度体系,逐步实现了低保的数字化管理,公示制度保障了农民的知情权、激发了群众的参与热情,民主评议制度一定程度上推进了实质公正。然而,值得注意的是,低保规范化建设本身包含着反规范化的内容,因此,面对低保规范化建设中的问题笔者提出如下具体的政策建议:

1.低保规范化中的反规范化运作。材料申请、民主评议、公示制度的实行大大提高了低保管理的效率,为村庄抵制外界关系干扰提供了制度资源。同时也应当看到,在村务工作规范化的过程中存在许多“裁剪事实”的现象,乡村干部为了满足政府规范化的要求而“削足适履”,掩盖了许多有效的真实信息例如家庭人员、收入信息,不利于公共政策的完善和执行。低保材料中虚报信息是“低保户变为低保人”“关系保”“维稳保”等乱象丛生的根源。当然,在不规范现象中也有合理的成分,例如“低保户变为低保人”的现象在全国各地普遍存在,这就值得政策部门注意和分析。建议民政部门做好调查研究,根据各地实际收入和生活情况制定低保申请标准并建立真实信息保证制度,督促基层干部还原低保信息的真实性。

2.低保申请和补助标准制定不合理。尽管民政办2011年发布了《关于进一步规范城乡居民最低生活保障标准制定和调整工作的指导意见》,但在具体实践中,各地有自己的执行标准,例如C市依据地方人均年收入为标准制定最低生活保障线,2013年标准线为1 300元,无论从生活支出还是从日常收入计算,该标准显然不合理。无效的低保标准导致低保申请没有标准,任何人都可以申请低保的制度漏洞增加了低保工作的难度,也不利于保障真正的贫困人群。建议各地方政府依据地方农民生产生活实际来测度,确立适当的低保标准线,同时建议,中央和地方财政对民生工程低保工作给予充分的重视和支持。

3.低保观念混乱。低保是一项实行动态管理的临时性救济制度,享受低保的权利必须根据当事人家庭经济情况的变化而变化。在具体实践中,乡村干部怕得罪人的行事准则提高了低保退出的难度。在压力型体制下,上级政府重点清理12类低保对象的运动在夏村取得一定成效,但是那些强硬的“关系户”仍然享受低保、威胁着低保的分配公平和伦理属性。在基层运作中,出现低保终生享受、低保成为乡村干部的治理和人情资源等混乱观念。建议地方政府健全群众举报监督制度,充分动员群众参与,通过村内民间力量和村外体制力量的合作来治理低保乱象。

4.基层权力关系扭曲低保制度。夏村在清理不合格低保户时,有一部分是村干部通过私人关系做工作而自愿退出的,有一部分“关系户”由于基层社会权力关系的庇护却无法被取消,成为扭曲低保制度的重要力量。此外,低保成为政府信访、拆迁工作的治理资源的现象也普遍出现。可见,低保分配和退出机制的形塑不仅要与村落社会关系网络磨合,更重要的是要将上级权力关系关在法制的笼子里。因此,建议进一步规制政府挪用低保资金、政府官员干扰低保分配等现象,建立相应的责任追究制度,从行政体系内部保证低保的规范化运作。

从实体到程序的低保规范化建设,目的在于保证低保分配的公平公正,发挥低保的重要功能。然而在基层社会的权力关系网络中运作的低保制度却遭遇着反规范化的困境,这既与低保制度文本设计不合理有关,也与行政体制的运作逻辑相关。低保制度体制的文本建设如今已经基本完成,接下来的关键任务就是督促各地方政府认真执行低保制度,并发动群众的参与力量,在低保制度实践中不断地完善、改进这一制度体系。

[1] 郑功成.中国社会保障改革与制度建设[J].中国人民大学学报,2003(1):17-25.

[2] 杨翠迎,黄祖辉.建立和完善我国农村社会保障体系[J].西北农林科技大学学报:社会科学版,2007,7(1):14-19.

[3] 马静.中国社会救助制度改革的顶层设计[J].学术月刊,2013(4):30-37.

[4] 邓大松,王增文.“硬制度”与“软环境”下的农村低保对象的识别[J].中国人口科学,2008(5):18-25.

[5] 方菲,李华燊.农村最低生活保障制度运行中的失范效应研究[J].中州学刊,2010(2):125-129.

[6] 贺雪峰,刘勤.农村低保缘何转化为治理手段[J].中国社会导刊,2008(3):26-27.

[7] 贺雪峰.低保户为何变为低保人[J].决策,2013(2):43-45.

[8] 焦克源,张婷.农村低保制度实践的异化及其矫正[J].云南社会科学,2011(5):113-117.

[9] 耿羽.错位分配:当前农村低保的实践状况[J].人口与发展,2012(1):68-73.

[10] 印子.治理消解行政:对国家政策执行偏差的一种解释——基于豫南G镇低保政策的实践分析[J].南京农业大学学报:社会科学版,2014(3):80-91.

[11] 魏程琳.权力与关系网络中的农村低保[J].青年研究,2014(3):46-54.

[12] 费孝通.乡土中国 生育制度[M].北京:北京大学出版社,1998:9.

[13] John Rawls.A Theory of Justice[M].The Belknap Press of Harvard University Press,1971:239.

Institution Text and Practice of Guaranteeing Rural Minimum Living Security’s Effects

WEI Cheng-lin,SHI Yuan-yuan

(ResearchCenterforRuralGovernance,HuazhongUniversityofScienceandTechnology,Wuhan430074,China)

As an influential livelihood project,Subsistence allowances plays an important role in “consideration to fairness” and “maintain the grassroot’s order”.Since the Subsistence allowances was carried out,the State Council and Ministry of Civil Affairs issued a series of policy texts to strengthen the Subsistence allowances’s standardized construction.However,the texts encountered anti-standardized questions caused by themselves,in addition to bringing difficulties to administrative staff of the system guarantee.The practices of the texts of application,publicity and democratic evaluation system show that only with the combination of system designers and local administrative staff and the group,the Subsistence allowances system’s standardized construction could achieve substantial progress and to achieve the Subsistence allowances’s normal function.

rural minimum living security; text and practice; substance standardized construction; procedure standardized construction; democratic evaluation system

2014-07-03

北京郑杭生社会发展基金会·完美中国有限公司特设博士生项目(14ZHFD10)

魏程琳(1987-),男,华中科技大学中国乡村治理研究中心博士研究生,主要研究方向为法律社会学与基层治理。

F323.89

A

1009-9107(2015)04-0135-06