差序格局视角下的农地流转契约选择

2015-03-24洪名勇

钱 龙,洪名勇,刘 洪

(1.浙江大学 管理学院,杭州 310058;2.贵州大学 管理学院,贵阳 550025)

差序格局视角下的农地流转契约选择

钱 龙1,洪名勇2,刘 洪2

(1.浙江大学 管理学院,杭州 310058;2.贵州大学 管理学院,贵阳 550025)

基于贵州省湄潭县、金沙县和施秉县543名土地流转农户的问卷调查,实证分析了“差序格局”社会关系对农地流转契约选择的影响。研究结果表明:“差序格局”关系显著影响到契约形式选择,血缘和地缘越接近,农户越倾向选择口头契约。当农户拥有党员身份、土地流转年份越近、流转土地面积越大和租金为货币形式时,农民则越可能选择书面契约。进一步分析表明,转出户受到了血缘和地缘关系双重影响,而转入户只受到地缘关系影响,“差序格局”对两种农户的影响存在差异。

差序格局;农地流转;契约选择方式;贵州

引 言

长期以来,土地不仅是一种生产资源,更是保障农民生活的生存资源。随着时代的发展,小农经营已经无法满足农民日益增长的物质文化需求,土地家庭经营面临着效率和公平的艰难抉择。在工业化和城市化迅猛发展的背景下,大量农村人口外出务工,人地矛盾得到一定程度的缓解,为中国农业跳出低劳动生产率的“均衡陷阱”提供了历史性契机。大规模人口流动带来不同家庭人地配置失衡,产生大量自发性土地流转需求。与此同时,为推动农业规模经营,杜绝土地抛荒和保障粮食安全,提升农业产业化和现代化水平,政府也在不遗余力地推动农村土地流转。截止2013年底,全国土地流转面积已经达到约 3.1亿亩,占家庭承包耕地总面积的 26%,土地适度集中局面正在逐渐形成。大规模的土地流转意味着交易频繁出现,以土地承包经营权或使用权的流转为联结点,双方必须重新进行权利和义务的分配,土地契约也就应运而生。对现代人而言,契约的重要性不言而喻。威廉姆斯[1]引入“契约人”这一理念,指出所有市场交易中的经济主体都可被视为契约签订者。康芒斯[2]则将契约比喻为“交易的婢女”,揭示出契约与交易形影相随、密不可分。因而,在契约经济学家看来,现代社会是契约社会,而任何交易均为契约行为。

随着经济社会的发展,契约的重要性越来越凸显。契约及契约精神是公民经济、社会和法律主体性地位的体现,能够对交易公平性和有效性、利益分配格局、双方预期和决策产生深刻影响。就农地流转而言,契约形式及内容对土地流转的效果、农户之间利益协调和分配等方面也有着重要的影响。为保障农户土地权益,减少土地纠纷,《农村土地承包法》第37条明确规定“土地承包经营权采取转包、出租、互换、转让或者其他方式流转,当事人双方应当签订书面合同”。然而,实际上农户通常并不签订书面合同,在广大农村地区口头契约仍然是一种压倒性的契约选择。例如,钟涨宝、汪萍[3]对浙江和湖北的研究表明,农地流转过程中契约多为口头形式,其选择率达到79.17%。叶剑平等[4]基于17省的调查,发现有多达86%的农户在转出土地时没有签订书面合同。洪名勇[5]79-88对贵州省农地流转进行了研究,发现不管是农户租入农地,还是将自己的农地租给他人经营,基本上以口头契约为主,比例高达97.46%。叶剑平和田晨光[6]基于1 956位农民的调查数据统计,依然发现口头契约在农地流转中占据主导地位,仅有32.76%的土地流转案例签订书面合同。

从上述研究不难发现,农地流转时农户多偏向选择口头契约。但从现代契约经济视角来看,口头契约是一种希克斯式的人情交易,代表着落后的交易理念。与口头契约相比,书面契约有着诸多优点,且随着市场经济的发展和社会进步,书面契约会逐渐取代口头契约的地位。然而,为何在广大农村地区,农民依然更愿意选择口头契约,又有哪些因素影响了农民的契约选择决策?现有文献多为描述性分析,在理论特别是实证分析方面研究较少。有鉴于此,本文基于中国的特定的文化背景,试图从“差序格局”视角解释上述问题。

一、理论分析与研究假说

“差序格局”是解释中国社会结构和社会关系的一个本土社会学理论,最早由费孝通[7]提出。在《乡土中国》一书中,费先生形象地比喻说:“我们的社会结构本身和西洋的格局不相同,我们的格局不是一捆一捆扎清楚的柴,而是好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。”他认为在乡土中国,人们的行为很大程度上是以“己身”为圈中心,“己身”与其他人员的亲疏取决定于他们与“己身”的距离。好比波纹“一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄” 。“差序格局”很好的刻画出了中国社会关系的基本特征,产生深远的理论影响。在费孝通“差序格局”理论基础上,诸多学者进行了拓展。人与人交往的“差序格局”不再限于血缘关系和地缘关系,拟血缘关系和业缘关系也逐渐被纳入考察,“差序格局”逐渐变得多元化和理性化[8]。目前的共识是,人与人之间关系主要由血缘、地缘和业缘三者组成。每个人以自己为核心,关系圈、亲密度、信任度譬如水波,随着半径的增加,影响度和关系逐渐减弱,且这种关系的强度取决于三者的叠加复合[9]。

费孝通先生的“差序格局”理念无疑十分契合中国社会人际关系的本质,但既往研究多从社会学、伦理学视角去理解这一概念,从经济学视角去探讨 “差序格局”的研究十分匮乏。即差序格局不仅仅是一种人伦与文化模式,同时也是一种社会稀缺资源配置模式[10]。在中国社会背景下,人们利用“差序格局”构建自身的社会网络,形成由“亲”而“信”的人际关系模式[11],并按照这种网络进行资源的分配。社会关系与信任相伴而生,在 “嵌入性”理论中,信任即来自于社会关系,且信任构成社会资本的核心[12]。在西方如此,在社会关系有着根本性地位的华人社会更是如此。梁漱溟在《中国文化要义》中对中国文化做了精辟的概括,他认为中国从根本上是“伦理本位”社会,而“伦理本位”就是“关系本位”。马克斯韦伯[13]也认为:“在中国,一切信任,一切商业关系的基石明显地建立在亲戚关系或亲戚式的纯粹个人关系上面。”可见,关系对中国人的社会交往有着深刻的影响。

中国式信任可以归类为特殊信任,是建立在血缘关系和社会关系上的呈网状分布的信任[14]。不同的关系导致了不同信任,即 “差序格局”社会关系对应着“差序格局信任”。“己身”总是更愿意相信圈中心的那部分人,随着距离的增加,相应的信任度也会随着下降。杨中芳、彭泗清[15]补充道,中国的人际关系多涉及人情和忠诚度,并在“施恩——报恩”反馈式的交往中形成信任,而人际关系亲密度的差异导致了信任度的差异。薛天山[16]则从信息获取视角去解释关系与信任,指出在缺乏完善的信任制度的前提下,中国人只能依靠人情交往来摸清对方的底。王佳司、徒剑萍[17]进一步验证了中国人际交往中“差序格局信任”,发现国人普遍将信任划分为亲缘信任、熟人信任和外人信任,且这三种信任强度依次降低。

从上述分析看来,中国人凭借血缘、地缘等纽带构建成“差序格局”的社会网络,并形成“差序格局信任”,为中国人提供了一种社会稀缺资源的配置模式。作为农民最为重要的生产和生活资料,土地的配置必然也会受到“差序格局”的影响。钟涨宝和汪萍[3]、叶剑平等[4]和洪名勇[5]等的相关研究均表明,农户在流转土地时,合作方通常是具有血缘关系亲属或地缘关系的乡邻。而且土地质量等级越高,转出户越倾向于流转给与自己有地缘或有亲缘关系的人[18]。这说明在“差序格局”的影响下,农民会优先考虑 “圈内人”。

但“差序格局”是否影响农地流转过程中的契约选择,现有研究少有涉及。Cheng和Rosett[19]定性的探讨了中国人社会关系与契约的关系。他们认为在中国社会,契约并不是西方式的人际关系的替代物,而是受到了人际关系的影响。中国人崇尚合情合理和合法的并行不悖,中国式契约更多是一种备忘录,或者说是君子协定,是私人关系的体现。在关系网内部通常是不签订契约的,人们往往和不熟悉的人才签订书面契约,以达到防范风险的目的。从新制度经济学视角来看,当合作双方十分熟悉时,口头契约不仅能够节省繁琐的程序,降低交易成本,而且常常得到良好的自我履约[5]。在乡土熟人社会中,农民对合作方信任程度越高,认为其会自我履约的信心也越充足,从而选择口头契约的意愿更强。因而,当信任度超过一定的阀值时,选择成本更低,能够自动履约的口头契约,似乎是理性人的不二选择。基于上述分析,本文提出以下假说:

流转方与被调查农户的 “差序格局”社会关系越亲近,农户越可能选择口头契约。

二、调查情况与数据分析

(一)研究区域概况

“差序格局”在传统乡土社会具有支配性地位,相对发达地区农村,欠发达地区农村的人情伦理受到市场经济冲击更小。贵州省是典型的欠发达地区,本次调研地点为湄潭县、金沙县和施秉县。其中湄潭县是国家农地制度改革试验区,“增人不增地,减人不减地”政策指导即来自湄潭的实践。金沙县是贵州省农地制度改革试验点,该县与湄潭县一样,也从20世纪80年代起不再重新分配土地。施秉县隶属黔东南州,是典型的苗族自治县。就经济水平来说,金沙县相对最好,各项指标排在全省前列。湄潭县则在全省排名居中,而施秉县各项经济指标均垫底。三县经济发展有着明显的层次性,因而样本选择具有典型性。

(二)数据来源与描述

数据来源于国家自然科学基金“农地流转口头契约自我履约机制研究”课题的调研数据,采集时间为2012年7-8月。调研范围涉及贵州省3县12个乡镇39个村,共发放问卷593份,获得有效问卷543份。其中湄潭县198份,金沙县163份,施秉县182份。从土地视角看,有转入土地农户296名,转出土地农户有247户。从性别视角来看,男性占比67%左右。绝大部分农民政治身份为群众,只有39人是党员。从年龄分布来看,1980年后出生的青年农民仅有32人,33~45岁之间有194人,46~59岁之间有196人,60岁及以上老人118人,老年化农业已经显现。被访农民文化程度普遍偏低,整体受教育程度不足6年。主要职业方面,以务农为主的农民占比70%;以务工为主占比30%。

调查结果显示,三县的土地流转真正活跃起来还是近几年的事情。2000年以前流转案例只有23例,2000-2005年也仅有72例,而2006-2012年之间达到了448例。就流转形式来说,出租和转包占据了主导地位。其中出租351例,占比64.64%;转包171例,占比31.49%。从土地流转租金形式来看,免费代耕有着一定的比例,达到了21.92%,支付一定粮食作为租金的比例约为31.86%。就土地流转规模来看,单笔流转规模普遍过小,1亩(包含)及以下规模流转数有102例,1~5亩规模为317例,5~10亩(包含)89例,流转面积达到10亩以上只有34笔。从土地去处或来源的人际关系来看,流转给亲人和亲戚的比例高达43.28%,流给朋友或邻居的比例也达到了30.76%,三县的土地流转仍然以熟人流转为主。从地缘关系来看,转给本组村民的有365笔,占比67.22%;转给本村外组的比例亦达到17.13%。因而,当前农地流转主要是村内部的市场。就契约选择来说,口头契约达到451例,选择率高达83.06%。

(三)差序格局与契约选择的统计性分析

血缘关系和地缘关系是“差序格局”的核心和基础,从血缘关系来看,农户与陌生人签订书面合同比例最高,达到44.29%。与朋友或邻居签订书面合同比例也超过10%,位居第二。但值得注意的是父母、子女签订的比例也较高,结合访谈问卷,课题组发现这主要是因为父母对子女不放心,担心子女不抚养自己同时也失去土地,因而希望通过白纸黑字的契约约束子女行为。从地缘关系视角来看,农户与本组村民签订书面合同的概率最低,其次是本村外组的农户,而与外村人、外乡人签订书面合同比例高达52.27%和65.85%,“差序格局”现象得到初步验证。

表1 “差序格局”关系与书面契约签订比例

土地是农民最看重的生产、生活资源,土地转出或转入是否对农民的契约选择有差异性影响?从统计性分析来看,相比转入户,转出户确实有着更强的书面契约选择率(见表1)。这可能是因为土地转出的风险性更大,为了杜绝潜在利益的损失,因而转出户倾向于选择书面契约。但统计性规律是否也能够通过实证分析,仍然具有不确定性,需要进一步的验证。

三、模型选择与变量设置

(一)变量设置

农户契约形式选择是本文的因变量,课题组为被访谈者提供了“1=书面契约,0=口头契约”两个选项。“差序格局”社会关系是本文重要的解释变量,而亲缘、地缘和业缘关系的亲近疏远能够有效地反映出“差序格局”现状。但鉴于调研点位于欠发达地区,农村地区的业缘关系尚不太普遍,因而本文选择亲缘和地缘关系作为“差序格局”的替代变量(见表2)。

表2 变量设置及统计性描述

为提高回归结果可信性,本文还引入一系列控制变量,主要包括个体特征和契约特征两个维度。个体特征维度涵盖个体生理、人力资本、职业和身份特征等信息。契约特征维度则包括了契约的外在形式和内容。另有研究表明,地权稳定性对农户签约行为产生了显著影响[20],但贵州省很早即实行“增人不增地,减人不减地”,地权基本保持稳定,因而并不需要考虑此类因素[5]79-88。统计性分析显示,转出户和转入户可能在契约选择方面存在差异,有必要将这一因素引入。另外,县域经济发达程度不同,土地市场化发育水平也不同,引入地区虚拟变量来控制这些差异*之所以没有引入租金额,是基于两个考虑:首先是每一个县的租金差不多,地区虚拟变量已经能够反映这一点;第二点是因为与租金额相比,租金形式更能体现双方关系的“差序格局“。农民通常向陌生人使用货币租金,而和熟悉的人多采用实物租金或免租金,这其实也是双方关系的体现。。

(二)模型选择

模型选择方面,由于因变量为二值变量,因而引入二元logistic模型,其模型形式表示如下:

Logit(p)=Ln(p/1-p)=β0+β1X1+β2X2+…+βmXm

(1)

其中β0为常数项,β1,β2…βm为函数系数,X1,X2,…Xm为解释变量,P为签订书面合同的概率。

四、计量结果与分析

(一)整体回归结果

1.“差序格局”与契约选择。在控制住地区差异后,模型一中只引入了血缘关系和地缘关系这两个关键解释变量(见表3)。结果显示,双方血缘关系越是亲近,农户选择口头契约的概率越高;双方地缘关系越是疏远,农户选择书面契约的概率越高。两个变量均通过1%的显著性水平,假说得到初步证实。模型二中进一步引入了农户个体特征维度7个变量,血缘关系和地缘关系依然通过了1%的显著性水平检验。模型三在模型二的基础上,增加了土地流转契约内容维度7个维度变量,血缘关系通过10%显著性水平,而地缘关系通过1%的显著性水平检验。且三个模型中血缘和地缘关系的影响系数均为正,说明上述两个因素对农户农地契约选择的影响具有稳健性。结合模型一、二、三,证实了农户在进行土地流转时,“差序格局”能够对其契约选择产生影响的理论预期。

2.个体特征与契约选择。模型二中,除地区虚拟变量依然显著外,只有年龄和是否党员两个变量分别通过10%和1%的显著性检验。这表明农户年龄越小,越可能选择书面契约。这可能是因为年轻的农民受到传统乡土文化的影响更小,有着更强的市场经济意识。党员身份对书面契约的选择有着正向的促进作用,这可能是因为农村党员通常都是本社区的精英或能人,相对一般农户有着更强的风险防范意识。模型三中,只有党员身份显著影响农户契约选择,且作用方向不变,意味着党员身份对农民契约选择有着稳健性影响。

表3 整体层面回归结果

注:括号内为标准差,***,**,*分别代表1%,5%和10%的显著性水平

3.契约特征与契约选择。在5%显著性水平下,流转发生年份正向促进书面契约的达成,交易年份越近,农户越倾向选择书面契约,这与理论预期相符合。随着市场经济的发展,人格式的交易会越来越少,书面契约会逐渐替代口头契约,实现“制度信任”对“人际信任”的替代。流转面积在1%显著性水平通过检验,流转面积越大,双方达成书面契约的概率越高。这可能与土地资产专用性密切相关,涉及土地面积越大,一旦一方违约,会给对方造成较大的损失。为防范机会主义的可能性,选择更有保障性的书面契约在情理之中。租金形式也通过1%的显著性水平检验,相对实物租金和免租金,货币租金更能促进农户选择书面契约。从租金形式,一定程度上可以看出农户土地流转的意愿取向。免费代耕或者一定实物租金更像是一种“礼物”交换,是乡村人情式交往的一部分[21]。但货币租金更多取向在于“利”而非“义”,而选择书面契约更能够保障利益。

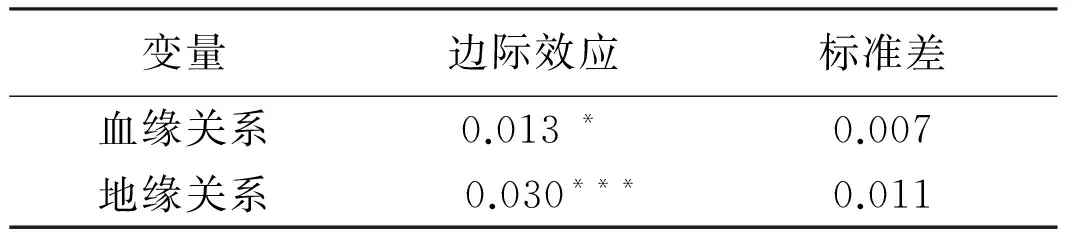

(二)边际效应

二元逻辑回归的系数及其方向只能反映出自变量对因变量的影响方向,其影响程度却无法直接得出。为了进一步分析不同影响因素对农户农地流转契约选择的影响,需要计算各个变量的边际贡献。运用STATA中“mfx”命令,得到边际效应系数(见表4)。结果显示,血缘关系在10%的显著性水平下,正向促进书面契约的选择。这意味着血缘关系疏远1个单位,农民选择书面契约的概率相应增加1.3%。地缘关系在1%显著性水平下正向促进书面契约的达成,影响系数达到了0.03。即地缘关系疏远1个单位,农户选择书面契约的概率增加3%。因而整体来说,相对血缘关系,地缘关系对农户契约选择的影响力度更大。

表4 边际效应*控制变量与整体层面一致,但为行文简洁,其余控制变量的影响系数不予显示,如有需要,请向作者索取。

注:***,**,*分别代表1%,5%和10%的显著性水平

(三)转出户和转让户分析

统计性分析显示,在相同“差序格局”背景下,转入户有着更低的口头契约选择率。为了验证“差序格局”对不同类型农户影响是否具有差异,进一步区分为转出户和转入户进行分析。结果表明,对转出户来说,血缘关系和地缘关系依然显著性的影响其契约选择决策,并与整体回归结果保持一致(见表5)。但对转入户来说,血缘关系的影响却不显著,而地缘关系依然在1%水平显著。这可能是因为土地具有天然的不可移动性,为降低风险、减少费用,同时也为了实现连片经营,转入户偏向地缘关系近的人,就近获取土地。而随着农村社会由熟人社会向半熟人社会转变,血缘关系的影响逐渐减弱,转入户对血缘关系的依赖程度降低。另一方面,这也可能是因为土地转出风险性更大,转出户为了杜绝潜在利益损失,更愿意选择亲属;而转入户面临的风险相对较小,不太受到血缘关系的限制。上述分析表明,“差序格局”关系对转出户和转入户的契约选择依然存在影响,但有一定差异。

控制变量方面,转入户受到年龄、流转面积和租金形式三个变量的显著影响。表现为年龄越小,越可能选择书面契约;流转面积越大,越可能选择书面契约;租金形式为货币租金,越可能选择书面契约。转出户受到了党员身份、流转发生年份、租金形式和流转土地类型四个变量显著影响。当农户拥有党员身份、发生土地流转的年份越近、流转土地为水田、选择货币租金形式时,转出土地农户越倾向选择书面契约。可见,转出户和转让户同样重视土地租金形式,货币租金的达成均会促进书面契约的达成,但双方对待土地的态度有较大差异。转入户更加注重土地流转的规模,这可能是因为转入户转入土地的目标多在于规模经营以增加家庭收入,因而转入面积大小对其契约决策有较大影响。转出户则更加注重流转土地质量和土地保护。贵州为喀斯特地貌,高质量土地资源稀缺,水田相对旱地和其他土地有着更高的种植价值。在转出水田时,转出户甚至会将旱地无偿赠与对方耕种。有理由相信,转出户为防止土地资源被对方滥用,倾向选择权利义务明确、保障性更高的书面契约。

五、结论与启示

本文基于贵州省湄潭县、金沙县和施秉县543户农户调查问卷,从 “差序格局”视角,分析了血缘关系和地缘关系对农地流转契约选择的影响。理论分析表明,“差序格局”式的社会关系导致了“差序格局信任”,不同的信任导致农户契约选择的差异。统计性分析初步证实这一现象的存在,在控制农户个体特征和契约特征后,实证分析则进一步证实这一判断。即随着双方血缘关系逐渐亲密,农户越倾向口头契约;合作方与农户地缘关系越近,农户越可能选择口头契约。对转出户和转入户来说,差序格局的影响依然存在,但对两种农户影响也存在一定的差异。转入户与转出户均受到地缘关系的稳健性影响;血缘关系对转入户契约选择没有影响,但对转出户的影响显著。

表5 转入户和转出户

注:括号内为标准差,***,**,*分别代表1%,5%和10%的显著性水平

基于上述理论和实证分析,可以得出以下几点启示:

1.农户土地流转过程中契约受到了“差序格局”的显著性影响,表现出明显的血缘亲近和地缘亲近特征,这表明当前贵州省的农地流转仍然停留在较为初级的阶段。现代市场经济的最大特征是“制度信任”对“人格信任”的替代,口头契约仍然是一种关系的表达,而非关系的替代。

2.“差序格局信任”作为一种资源配置方式,仍有其自身局限性。这集中表现为配置的资源规模不大,配置效率不高。统计性分析表明,77.2%的流转案例中土地面积低于5亩,而随着流转面积的增加,书面契约的选择率将逐渐提升。

3.虽然现代契约经济学认为,口头契约的保障程度更低,是非正规化和落后的交易方式的代表。但就当下而言,农户在土地流转时,仍然更偏爱口头契约,且口头契约能够得到良好的履约,甚至超过书面契约的履约率。以本次调研为例,总的履约率为95.77%,其中口头契约履约率为97.33%,书面契约履约率91.11%。这说明口头契约还是适合当前农村环境的。因而,各级政府在推进土地流转规范化的过程中,不应强制性推广书面合同,而是应该本着尊重农民主体性地位的视角出发,给予农民自我决定权,做好适时适当引导,更好更快地推动土地适度集中经营。

[1] 威廉姆森,段毅才.资本主义经济制度:论企业签约和市场签约[M].王伟,译.北京:商务印书馆,2003:35.

[2] 程恩富,胡乐明.新制度主义经济学[M].北京:经济日报出版社,2005:87.

[3] 钟涨宝,汪萍.农地流转过程中的农户行为分析——湖北、浙江等地的农户问卷调查[J].中国农村观察,2003(6):55-64.

[4] 叶剑平,蒋妍,丰雷.中国农村土地流转市场的调查研究——基于 2005 年 17 省调查的分析和建议[J].中国农村观察,2006(4):48-55.

[5] 洪名勇.欠发达地区的农地流转分析——来自贵州省4个县的调查[J].中国农村经济,2009(8):79-88.

[6] 叶剑平,田晨光.中国农村土地权利状况:合约结构、制度变迁与政策优化——基于中国17省1 956位农民的调查数据分析[J].华中师范大学学报:人文社会科学版,2013,52(1):38-46.

[7] 费孝通.乡土中国[M].北京:北京大学出版社,2012:37.

[8] 杜瑛.国内“差序格局”研究的文献综述[J].河海大学学报:哲学社会科学版,2006,8(1):15-17.

[9] 马戎.“差序格局”——中国传统社会结构和中国人行为的解读[J].北京大学学报:哲学社会科学版,2007(3):131-142.

[10] 孙立平.“关系”、社会关系与社会结构[J].社会学研究,1996(5):20-30

[11] 于光君.费孝通的“差序格局”理论及其发展[J].社会科学论坛,2006(12):51-54.

[12] 马克格兰诺维特.镶嵌:社会网与经济行动[M].罗家德,译,北京:社会科学文献出版社,2007:8-15.

[13] 马克斯·韦伯.儒教与道教[M].王容芬,译.北京:商务印书馆,1995:289.

[14] Rotter J B A.New Scale for the Measurement of Interpersonal Trust[J].Journal of Personality,1967(35):651-665.

[15] 杨中芳,彭泗清.中国人人际信任的概念化: 一个人际关系的观点[J].社会学研究,1999,80(2):1-21.

[16] 薛天山.中国人的信任逻辑[J].伦理学研究,2008,36(4):70-77.

[17] 王佳司,徒剑萍.当代中国社会的宗教信仰和人际信任[J].世界宗教文化,2010(4):78-85.

[18] 孔祥智,徐珍源.转出土地农户选择流转对象的影响因素分析——基于综合视角的实证分析[J].中国农村经济,2010(12):17-67.

[19] Cheng L,Rosett A.Contract With a Chinese Face Socially Embedded Factors in the Trans Formation From Hierarchy to Market,1978-1989[J].Journal of Chinese Law,1991(5): 143-244.

[20] 刘一明,罗必良,郑燕丽.产权认知、行为能力与农地流转签约行为——基于全国890个农户的抽样调查[J].华中农业大学学报:社会科学版,2013(5):23-28.

[21] 郭继.农地流转合同形式制度的运行与构建——以法律社会学为视角[J].中国农业大学学报:社会科学版,2009,26(4):37-44.

Selection of Agricultural Land Transfer Contract From Perspective of Pattern of Difference Sequence

QIAN Long1,HONG Ming-yong2,LIU Hong2

(1.SchoolofManagement,ZhejiangUniversity,Hangzhou310058; 2 .SchoolofManagement,GuizhouUniversity,Guiyang550025,China)

Based on 543 farmers’ questionnaires of Meitan County,Jinsha County and Shibing County in Guizhou Province,we conduct an empirical analysis on agricultural land transfer contract,and try to test the relation between the Pattern of Difference Sequence and the contract selection.The results show that social “structure” can significantly affect the form of contract choice.When the “pattern” (blood and geopolitical relations) is close,farmers tend to choose the verbal contract.However,Party membership,short time of transfer,larger area of transfer and the form of currency rents can promote farmers’ choice for written contract.Further analysis shows that households that turn out land can be affected by the double impact of kinship and geopolitical relations,but those who acquire land can only affected by geopolitical relations,which means the Pattern of Difference Sequence has different impacts on the two types of farmers.

the pattern of difference sequence; transfer of agricultural land; modes of contract selection; Guizhou

2014-08-23

国家自然科学基金项目(71173056);贵州大学文科创新团队项目(GDWKT2010004)

钱龙(1988-),男,浙江大学管理学院博士研究生,主要研究方向为农村经济、新制度经济与人口经济。

F301.1

A

1009-9107(2015)04-0047-08