资本下乡与新中农争地的社会后果研究

2015-03-24杜园园

杜 园 园

(中山大学 哲学系/华南农村研究中心,广州 510275)

资本下乡与新中农争地的社会后果研究

杜 园 园

(中山大学 哲学系/华南农村研究中心,广州 510275)

农民自发的土地流转模式催生出一批以耕种从亲朋好友间低价流转的地为生的在村新中农。夫妻俩以劳动力最大限度为界,通过经营适度规模的土地获得体面的村庄生活(新中农)。与此同时,在农村人口大量流出的背景下,这批在村种地农民变成村庄的中坚力量,成为村庄治理中的主体。然而,以政府主导、为吸引资本下乡所进行的土地流转正在摧毁这批中坚力量,还让外出务工村民长期处于失地状态。文章认为,农业政策应该致力于改善农业耕种条件,并守住耕地,保护好进城失败农民的最后退路,而非支持资本下乡打败新中农。

土地流转;新中农;中农塌陷;资本下乡

一、问题的提出和文献综述

人多地少、土地分散细碎、人均一亩三分且户均不过十亩是中国农村土地的基本现状。这种土地现状日渐被认为是实现中国农业现代化的首要障碍。北京天则经济研究所《中国土地问题》课题组通过对6个案例的分析认为,土地规模流转是农业现代化的基础和前提[1]。为实现土地集中连片所进行的土地流转是为了打破土地的细碎和分散,实现农业的规模经营,最终实现农业现代化。于是,各地都在如火如荼地进行大规模的土地整治和流转。据调查发现,取消农业税后,农村劳动力被释放出来,加之农业利润空间小,大量农民进城务工经商,以致小规模自发土地流转在农村早已出现。贺雪峰通过调查发现,农村中培育出一批年龄在50~60岁之间,以耕种从邻里亲朋好友之间以低租金甚至无租金的方式,流转取得约20亩左右的农田为生计的普通农业经营阶层(新中农)[2]。新兴农业经营阶层主要是以种植粮食作物为主,带有很强的自给自足性。依靠低租金和小规模经营,农业种植全年收入可达1.5~2万元之间,基本上可以满足家庭日常生活开支。在村种田户能否依靠耕种获取体面生活,关键在于能否流转到低成本的土地。然而,以政府主导、为吸引资本经营为主的土地流转和耕种方式时刻威胁着新兴中农的存在,最终演变成一场大资本下乡与中农争地的格斗。那么,资本是如何通过土地打败中农的?

目前学术界比较关注中农阶层的研究,且从两个方面进入。第一,借助于分析农村土地流转现状,关注农村中农阶层的产生过程。土地流转是农村阶层结构再造过程[3]。刘锐通过对湖北省京山的调研发现农村土地流转诱致农村阶层分化,并划分出五种类型的农村阶层[4]。贺雪峰认为,随着农业税的取消和土地流转因素的加入,农村阶层分化出现了新的状况,土地流转的数量和方式对普通农业经营群体的影响是决定性的[5]。第二,主要集中关注中农阶层产生后对农村治理所起的作用,并引发出对农村治理主体的思考。例如,刘锐指出中农是村庄治理中的主体,并指出“中农治村”相比于“富人治村”更好地维护了村庄秩序的稳定[6]。杨华认为中农阶层由于其独特的社会禀性与在农村阶层结构中的特殊位置,在乡村治理和农村社会事务中扮演着中间阶层、释放中农价值的角色[7]。

以上两方面的研究丰富了学术界对中农阶层的产生过程和作用方面的研究。但是也存在一些问题,例如,学术界缺乏对工商资本下乡后,资本与中农争地过程以及后果的研究。笔者通过调查发现,以政府主导,为吸引资本下乡所进行的长期限、高租金、正式的土地流转却时刻威胁着新中农的生存。资本打着实现农业现代化和机械化的口号,在不断打败中农、小农以及威胁了外出农民工的回乡路。

鉴于此,本文的研究主要集中于对工商资本与中农之间争地问题的研究,试图通过剖析工商资本与中农之间争地机制,探讨中国农业政策的制定方向。

二、新中农存在的土地基础

农业税取消后,农民从繁重的农业税上解脱,加之市场经济对农村的渗透,大量农民转入城市谋求生计。农村人口大量流出且土地出现大面积抛荒。但是,并不是所有的农民都可以顺利的进城打工,总有一部分的村民因各种原因留守在农村。例如,因外出务工无优势的老年人口和各种原因留守在村庄的中、青年夫妇。比如:(1)因为父母年龄太大生活不能自理,或者子女太小还需要照料;(2)被选民选为村组干部,村民希望他们能留下来组织农民维持基本生活秩序;(3)有个小手艺、跑个运输、养点鱼等等[5]。这部分人变成了农村种田主力军。留守老人耕种着自家的“人均一亩三分地”,而中、青年夫妇通过流转亲朋好友的地,以自身劳动力最大限度地维持着约20亩的耕种规模。

由于无法进城务工的在村农民主要依靠从事农业生产维持家庭开支,加之农业种植收入薄弱,农民要获得维持家庭开支的收入,就必须降低种植成本且扩大种植面积。基于成本和收益的考虑,中农种植的土地以从亲朋好友间低成本流转为主,种植规模以夫妻劳动力的最大限度为界。正是保持了此种种植形态,中农获得种植优势,维持了在村生活。

在村中农种植农业的优势在于能够获取低成本的土地。中农依靠亲朋邻里间的乡土情谊维持住了这种低成本的土地供应。然而,中农的种植优势正在被资本所打破。资本为了获取大规模的土地种植面积;采取机械化、规模化的耕种方式,资本以租金为饵切断中农和亲朋好友间的土地流转,由于中农无法支付高额的土地租金,只能将地拱手让出。

三、资本下乡与新中农争地

中农维持在村生活的农业生计模式正在被资本所打破。政府为了破除农田细碎化的处境,实现农业的现代化和机械化,采取了各种补贴政策鼓励资本下乡。这给“三农”带来了不同程度的影响。仅就农民而言,它扼杀了农村新中农的出现;剥夺了农村老年人的耕种权;更剥夺了返乡农民工的土地使用权。通过研究发现,政府扶持下的资本下乡,主要是采取以下措施与新中农争地:

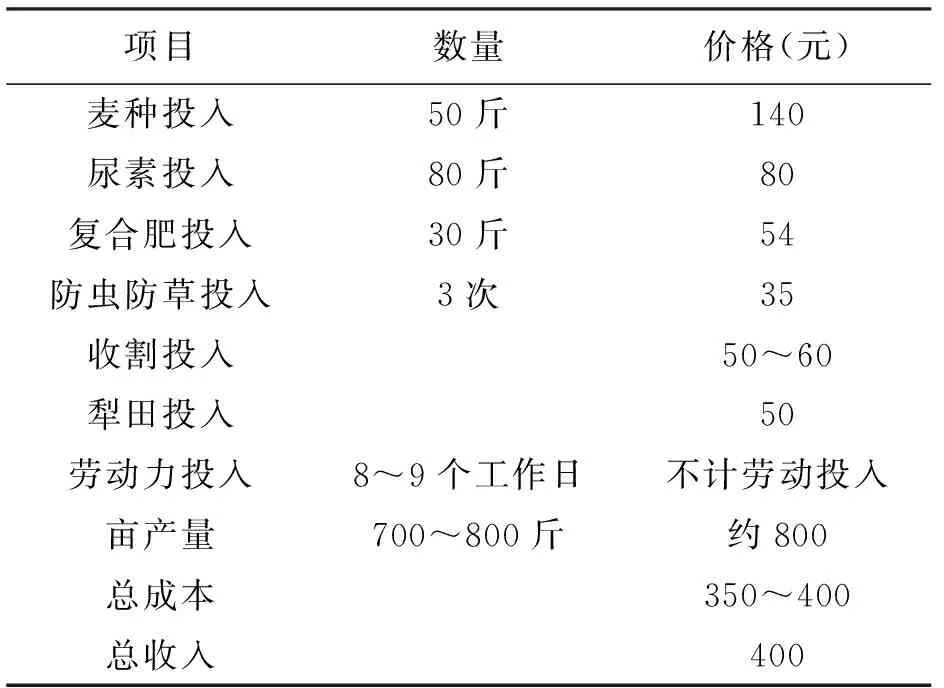

1.租金优势。由于中农无法支付高额的土地流转租金,农业的增值收益空间有限,而资本因能依靠项目获取农业补贴,能支付得起高额地租*此处的高租金只是一个相对概念,主要是对于中农无租金甚至是低租金而言,同时也是根据粮食收支情况中农所能支付得起的租金而言。。但因中农极少能获得涉农优惠政策补贴,粮食种植的利润空间又比较小,农户种田,除掉投入成本,每亩约有400~600元的收入(参见表1,表2)。在经济落后地区,政府主导的土地流转一般都会支付农民300~400元的土地租金。中农如此低的农业收入,如果外加土地租金,农业付出和所得会持平。

表1 小麦种植每亩收支情况

表2 水稻种植每亩收支情况

①农户为了获取耕种条件优越且最大规模的土地数量,有时会向乡邻支付低额的租金。

可见,从收益和成本分析,中农根本支付不起高额的土地租金。资本之所以愿意支付高额租金也主要在于政府给予了资本各种优惠政策,以此来降低投资成本。资本以高额租金致使新中农丧失土地,也许只是让中农暂时性的失去可耕种的土地。因为农业是一种劳动密集型产业,收益具有边际效益,资本下乡投资农业具有风险性,如果管理不当,资本很有可能投资失败,那么中农还是可以获取低成本土地谋生。然而,租期的长时段性却将中农置于一种长期失去耕种土地的境地。

2.长时段租期。将租期拉长是资本进行土地流转的基本要求和特点。为了吸引资本下乡,保证资本对土地需求的长时段性,资本所流转的土地租期长,一般以农民拥有土地承包权期为最大期限。如此长的流转租期,即使资本投资失败,中农也根本不可能有机会获取低成本土地,依靠农业种植维持在村生活。失去土地耕种的在村村民只能是耕种自家的数亩土地,农业种植不能维持家庭开支,只能是选择外出兼业。在村村民不能获取一定规模且低成本的土地,村庄中农就难以产生。然而,资本进行土地流转的长租期性,不仅扼杀了村庄中农,也使得外出务工农户处于一种长期失地的状态。因为,租期的长时段性与农民打工周期严重不符,租期远远长于打工周期,如果打工经济不景气,即使农户回乡也无地可种。那么,农村作为蓄水池和稳定器*有关农村发挥稳定器和蓄水池作用,具体参见http://www.snzg.net/article/2014/0519/article-38213.html.的作用则失效。可见,资本下乡流转土地让留守在农村的中青年人长时段的失去可耕种低成本土地转为中农的机会。当然,他们再也无法通过耕种闲置的、低成本的土地获得体面的村庄社会生活,也让外出务工农民无路可退。资本流转的土地不仅具有长期性,还带有强制性。这种强制性的土地流转,更是将中农挤入死角[8]。

3.强制性。农业机械化和现代化对土地具有连片性需求,加之农民的打工周期与土地租期的长时段性发生冲突,这带来了资本流转土地的强制性。出于打工经济和市场的不稳定,很多农户不愿长时期失去土地耕种权,所以选择将土地短期流转给亲朋好友耕种。但是,资本对土地不仅有长时段性的需求,还有连片性需求。由于中农对土地连片性需求相对较低,中农可以通过耕种少数不愿将土地流转给资本的农户的零碎土地获得稳定收入。然而,正是资本对土地的连片性需求让所有划入土地流转区的农户卷入其中。众所周知,土地具有不可移动性,而资本需要土地的连片性以达到规模效应。少数处于连片区内的农户因各方面的压力被迫流转土地。这样,中农耕种细碎土地的机会再次被资本夺走,中农再也不可能通过得到细碎的土地维持劳动力的最大值,也就无法依靠耕种一定规模的土地维持家庭基本生活。

可见,资本下乡与中农争地主要是通过高租金、长租期、强制性等特点的土地流转方式让资本长期占有土地使用权。这严重剥夺了新中农依靠流转低成本的土地耕种获得体面村庄社会生活的权力,最终抑制了中农的产生。新中农是农村人口流出后,村庄社会的主要依靠力量。由于他们仍旧在农村从事农业,涉农基础设施得到基本维护,也由于他们仍旧生活在村庄,他们才关心村庄社会事务,维持了村庄社会正常运转。在农村空间化背景下,村庄只有依靠这批在村新中农才能防止农村进一步凋敝。但是,资本下乡却把地流转到了自己手中,与在村新中农争地。无地可种的新中农失去了在村从事农业种植的机会,而只能被迫选择外出务工。

四、培育新中农:农业政策的方向

资本下乡所进行的土地流转不仅损害了因无法外出中青年夫妇的利益,也损害了外出务工村民的利益。在村中青年夫妇通过低价流转亲朋好友的地维持了体面的村庄生活。这些地基本上都是村民因外出务工闲置出的土地,将这部分地以低价且短期流转给村民也保护了外出务工村民的利益,万一打工经济不景气,返乡农民工可以随时要回自己的地继续从事农业生产,顺利度过经济萧条期,等到经济恢复时,再进城务工。正是这种非正式的,短期的土地流转模式符合了外出务工村民的权益。家中有地,让村民进城务工无后顾之后,即使打工失败,也可返乡,依靠种地维持生存。

农村中,总是有部分人因各种原因不能进城务工,例如上有老下有小的中年人,这部分人只能选择在家谋求生计。大量农民进城务工留下的闲置土地让其有了谋生的出路。由于农村生活成本低,夫妻俩以劳动力的最大限度耕种约20亩地,不仅可以获得可观的收入,还可以照顾家庭,一举两得。这部分在村农民不仅有完整的家庭生活,而且也有完美的村庄生活。由于他们常年在村,他们关心村庄事务,参与村庄治理,维持了村庄秩序,扮演村庄守护者的角色。也正由于他们以农业种植为生,他们最关心农业基础设施建设,也维持着既有农田基础设施的运作。

五、结 语

在农村人口大量流出,农村日渐空心化的现实背景下,农村亲朋好友间的土地流转培育出了一批以从事适度农业生产规模的在村新中农。这部分在村新中农通过耕种从亲朋邻里间低价转让的土地,获得了体面而完整的家庭和村庄社会生活。在此基础上,他们日渐变成了村庄治理的主导力量,成为维持村庄社会秩序和稳定的中间力量。然而,资本下乡所进行的土地流转正在逐渐摧毁新中农。这意味着同时也是在摧毁村庄治理的主体力量。失去了中间力量的村庄,面临日渐凋敝的危险。况且,资本流转土地的长期性与打工经济周期相冲突,在外务工农民面临长期失去土地使用权的危险。继之,打工失败后,返乡农民工失去了以耕种土地为生的最后保障,农村就会变成外出务工者回不去的故乡。所以,政府应该以扶持新中农为目标制定涉农政策,应该以改善农业耕种条件为核心,而不是一味的扶持资本与民争地。培育新中农不仅是为了外出务工者,也是为了维护农村的正常运转,更是为了社会的长治久安。

[1] 北京天则经济研究所.土地流转和农业现代化[J].管理世界,2010(7):66-85.

[2] 贺雪峰.取消农业税后农村的阶层及其分析[J].社会科学,2011(3):70-79.

[3] 陈成文,罗忠勇.土地流转:一个农村阶层结构再造过程[J].湖南师范大学学报:社会科学版,2006(4):5-10.

[4] 刘锐.土地流转、阶层分化与乡村治理转型[J].南京农业大学学报:社会科学版,2013(2):92-99.

[5] 刘锐.中农治村的发生机理[J].西南石油大学学报:社会科学版,2012(3)5:21-27.

[6] 杨华.“中农”阶层:当前农村社会的中间阶层——中国隐形农业革命的社会学命题[J].开放时代,2012(3):71-86.

[7] 贺雪峰.当下中国亟待培育新中农[J].人民论坛,2012(5):60-61.

[8] 王德福.土地流转模式对农村社会稳定的影响——一个阶层分析视角[J].学习与实践,2012(6):84-89.

Research on Social Consequences of Fight for Land Between External Capital and New Middle Peasants

DU Yuan-yuan

(DepartmentofPhilosophy/SouthernChinaRuralResearchCenter,SUNYAT-SENUniversity,Guangzhou510275,China)

Farmers’ spontaneous land circulation patterns have spawned a number of new middle peasants whose farming land is transferred from friends with low cost.Couples can have a decent village life by farming a moderate scale of land,which is decided by a labor to the greatest extent.At the same time,in the background of a large rural population outflow,the middle peasants are the main force in villages and become the main village governance.However,the government-led land transfer aimed at attracting external capital is destroying the new middle peasants,which makes middle peasants have no land to farm and lots of peasants landless.The article points out that the government should rather focus on improving farming conditions and encouraging new middle peasants than support capital to fight with middle peasants,and protecting the farmland for the last route retreat of migrant workers.

land transfer; new middle peasants; middle peasants collapse; external capital

2014-09-23

中国博士后科学基金资助项目(2015M570704)

杜园园(1987-),女, 中山大学哲学系博士研究生,主要研究方向为农村社会学、马克思主义中国化。

F301.3

A

1009-9107(2015)04-0118-04