“造势”与“控势”:环境抗争中农村精英的辩证法

2015-03-24李素霞

陈 涛,李素霞

(中国海洋大学 法政学院,山东 青岛 266100)

“造势”与“控势”:环境抗争中农村精英的辩证法

陈 涛,李素霞

(中国海洋大学 法政学院,山东 青岛 266100)

农村精英的资源动员能力及其人生经历促使其成为环境抗争的领导者,而环境抗争走向依赖于他们的“造势”与“控势”能力。农村精英通过问题化、促进问题进入政策议程和借助时势等“造势”策略,扩大了事件的社会影响。与此同时,为防止体制外行为和政治风险,他们通过弱组织化、理性化和踩线而不越线等策略进行“控势”。因此,农村精英在环境抗争中扮演着社会减震器作用。政府部门需要认识到农村精英在环境抗争中的正功能,并主动与其建立对话机制。这不仅有助于建立利益受损者的环境维权机制,也可从根本上维系社会稳定。

造势;控势;海洋溢油;环境抗争;农村精英

引 言

当前,海洋污染事件层出不穷。而随着公众环境意识、权利意识的觉醒与深化,环境抗争频发。其中,蓬莱19-3溢油事件引发的环境抗争至今仍在持续。

2011年6月4日,位于渤海中南部海域的蓬莱19-3油田发生溢油,累计造成6 200平方公里的海水污染,对渤海海洋生态和渔业生产造成严重影响。在多方压力下,康菲石油中国有限公司(以下简称康菲公司)宣布,拿出人民币10亿元用于解决河北与辽宁两省部分区县养殖生物和渤海天然渔业资源损害赔偿补偿问题[1],但山东渔民的损失未被提及。这种相对剥夺感引发了山东渔民的强烈不满。事实上,溢油发生不久,渔民就多次向政府部门反映损失状况,但迟迟得不到正面回应。随后,受损渔民联合起来,向康菲公司开展索赔。这场由农村精英主导的环境抗争,始终游离于“造势”与“控势”之间。

关于“势”,董海军提出了“依势博弈”的分析框架——“势”的结构由知势、谋势和用势等链接构成,贵在谋势,即造势和借势,核心在用势,而知势是基础。根据不同场域位置的“势”,行动者会采取不同的博弈策略[2]。但并不是所有抗争维权者都能有效把握“势”,娴熟于“势”者是其中的精英。冯仕政指出,大多数人之所以在遭受环境危害后选择沉默,源自他们在覆盖整个社会的差序格局中处于不利位置,缺乏通过抗争来维护自身利益所需要的资源[3],而精英拥有的独特资源及资源动员能力决定了他们在环境抗争中成为“吵闹的少数”。简言之,抗争精英具有的人际关系网络与资源动员能力,决定了环境抗争走向。

在维权抗争研究中,学界深入探讨了精英群体在资源动员和利益表达等方面的独特作用,具有重要价值。但是,现有研究也存在明显缺陷。首先,现有研究主要是从宏观层面分析精英的重要性,但对他们在抗争中“社会过程”的呈现和“深描”不足。其次,在社会转型加速期,征地、拆迁和环境污染等问题中的社会不公问题突出,由此导致的“社会怨恨”情绪较为严重,合法的维权活动容易演变为非法的“打、砸、抢”活动[4]。因此,精英是否善于把握环境抗争的“势”与“度”,不仅决定了抗争的合法性,还直接影响着抗争活动的持续性,而这方面的实证研究亟待深化。本研究以蓬莱19-3溢油事件中路易岛渔民的环境抗争为素材,在探讨农村精英社会特征的基础上,着重就其在“造势”与“控势”间的辩证策略展开研究,并探讨这对政府部门处置类似环境突发事件的政策意义。

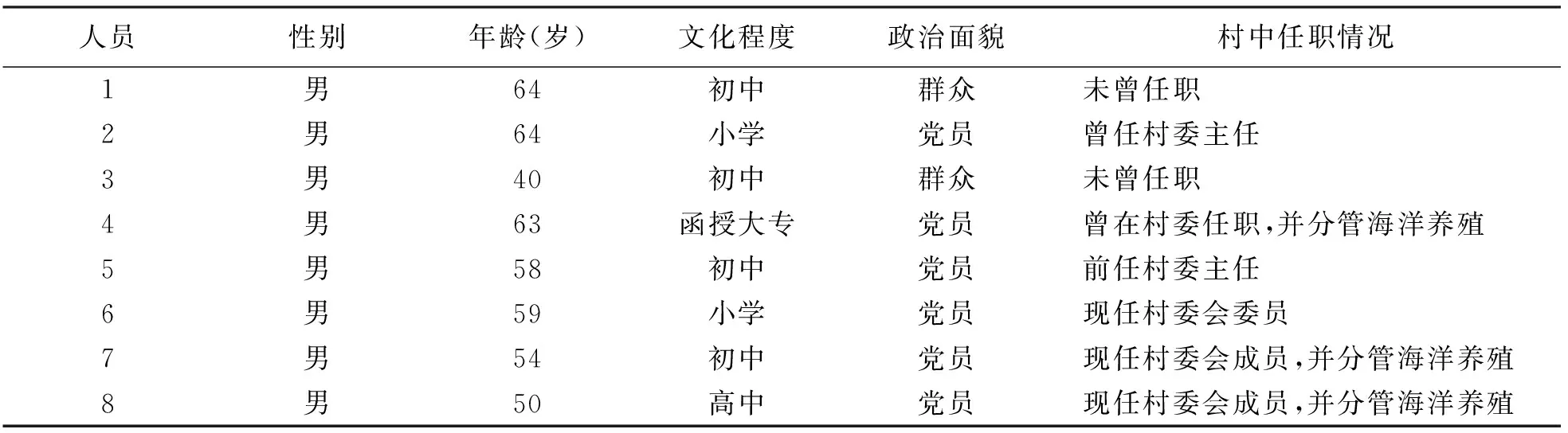

一、农村精英的社会特征

路易岛是一个海岛镇,拥有8个行政村,渔民主要靠海洋养殖与捕捞为生。其环境抗争能持续至今,主要源于农村精英的组织和推动。农村精英共计8人,包括2个层级:一是环境抗争的核心领导者(1人),二是每个行政村设有1名负责人(核心领导者兼任所在村负责人),他们的社会特征概括如表1所示。

第一,从性别结构上看,抗争精英均为男性。如果将环境抗争主体分为精英和普通大众两种类型的话,精英都是男性,环境抗争主导权由他们掌握,但这并不意味着女性没有“话语权”。相反,在普通大众中,女性的话语权很重要,她们在将自家男性推到环境抗争前沿方面发挥着至关重要的作用。调查发现,女性参与抗争的主动性较高,而且她们善于利用女性的弱势群体标签,采用自身特有的方式表达利益诉求,例如,哭诉、下跪等。但在抗争精英这个层次,都是男性。因为抗争不仅需要示弱,更需要理性和智谋,还需与外界律师和媒体接洽。受传统文化影响,这一工作主要由男性胜任。此外,男性见多识广,更善于运用大众传媒开展环境抗争。总之,这些结构化的条件决定了男性成为环境抗争的领导者。

表1 农村精英的基本情况

注:(1)基础数据来源于2014年4月的田野调查;(2)年龄为2014年减去出生年所得

第二,就年龄结构而言,抗争精英以中年人为主。首先,在年龄段方面,抗争精英主要是中年人群。其中,60岁以上有3人,占37.5%;45到59岁有4人,占50%;44岁以下有1人,占12.5%。相对于青年人群,他们阅历丰富,考虑问题更周全;相对于老年人群,他们思维活跃,身体素质好,因此,他们更有可能在环境抗争中成为领导者。其次,在中国的文化传统中,年龄在一定程度上影响着社会声望,年龄越长者,声望一般也越高。农村精英从事养殖的时间大多超过10年,是海洋养殖的“土专家”,在当地具有较高的社会声望。最后,相对年轻的3号人员(40岁)之所以成为精英,与他的生活经历有关。他曾在外地做过销售工作,见多识广,获得了渔民的信任,同时,他懂得网络技术,弥补了其他精英在通过网络进行信息传播和利益诉求表达方面的不足。由此可见,精英群体的年龄结构以中年为主,但也吸收了掌握网络技术的青年人。

第三,就文化结构而言,农村精英内部差别较大,但以小学和初中为主。如表1所示,初中和小学文化约占75%,高中和大专(函授)分别占12.5%,可见,抗争精英的学历偏低。但由于渔民整体文化水平偏低,他们依然处于全岛渔民的平均受教育水平之上。中国社会对文化人的认同度较高,广大渔民认为这些有文化的人可以更合理、更完整地表达他们的利益诉求,进而增加环境抗争的胜算。

第四,从政治身份与任职情况来看,曾在村委任职者和党员更容易成为抗争精英。如表1所示,3/4的抗争精英是党员,他们曾经或正在村委会中任职;在任职人员中,1/2在村委会分管海洋养殖,1/3曾担任村委会的“一把手”;在6名党员中,1/2曾在村委会任职,1/2是现任村委会成员。而村委会的“前任”与“现任”对环境抗争的态度存在差别,前者比较积极,是环境抗争的中流砥柱,而后者则颇有无奈与讳莫如深的感慨。调查发现,村委会的“前任”都积极接受访谈,认为镇政府的“不作为”是推动他们持续抗争的重要因素,而“现任”则并不愿意对基层政府的行为进行评价。

第五,社会资本对能否成为抗争精英具有重要影响。1号人员是抗争精英的核心,但除了年龄较长之外,似乎没有其他优势。调查发现,这种格局源于他拥有的社会资本。他的初中同学曾在省海洋与渔业厅担任主要领导职务,拥有广泛的社会网络,为其抗争维权出谋划策。他曾担任过小学和初中教师,教师职业训练了其逻辑思维与语言表达能力,在岛上也具有较高的社会声望。并且,他还有学生在县政府部门任职。总之,拥有一定地位的同学、学生为他织成了特殊的社会关系网络,并促使其成为环境抗争的核心。

二、农村精英的“造势”

董海军认为,“造势”策略在于构建一种使人关注和参与或有损于对方或强化自我行动的势场,最主要的策略有问题化、污名化以及呈现威胁姿态三种[2]。路易岛农村精英的“造势”与之有相似之处,但也有明显区别。他们的“造势”是通过制造声势,让污染事件产生社会影响,为自身环境抗争赢得舆论支持和同情,进而促进问题解决。因此,与董海军探讨的研究对象强调污名化与威胁抗争对象不同,路易岛的农村精英主要是从抗争策略出发,营造环境抗争的社会声势。

(一)推动事件“问题化”

中国正处于社会转型加速期,社会问题层出不穷,如何使自身问题获得政府关注关系到抗争目标的达成,而推进事件的“问题化”便是一项重要策略。韦长伟将“问题化”逻辑目标分为合法化建构、获取社会支持和试探性施压等三个层级[5]。在蓬莱19-3溢油事件“问题化”中,政府、学界、大众传媒、社会公众和受损渔民群体以不同的方式对其进行建构,而受损渔民群体的社会建构主要是在农村精英的推动下实现的,他们在推进事件“问题化”中遵循了上述逻辑。

“问题化”是农村精英“造势”的重要工具,而“造势”的前提是合法性的确认。渔民发现海产品死亡后便在精英的带领下向基层政府反映,希望后者检验海产品死亡原因,挽回经济损失。其间,镇政府组织水产专家讲解科学养殖知识,分析渔民养殖中的问题,力图论证海产品大面积死亡是渔民养殖不善所致[6]。后来,他们通过媒体获悉溢油事件,坚持认为油污是海产品死亡的直接原因,但没有得到基层政府的认可。虽然如此,抗争精英仍然不断向镇政府提交证据。他们认为,这种行为旨在表明行动的合理性(确实遭受损失),宣告行动的合法性(政府已经知悉)。可见,在精英的行动逻辑中,他们坚持向基层政府反映问题甚至诉苦,对能获得正面反馈所报的期望并不大,核心在于表明环境抗争的合法性。

在向基层政府表达利益诉求碰壁后,农村精英开始“转守为攻”,主动寻求社会支持与同情。2012年1月29日,《济南时报》发表了题为《康菲赔十亿,山东不沾边》的报道,这篇新闻强化了农村精英的“相对剥夺感”,他们由此明确了索赔意识,这成为他们推进溢油事件“问题化”第二个阶段的开端。随后,农村精英联系到北京一家律师事务所。2月21日,两名律师、《大公报》和搜狐网的记者来到路易岛。当日,农村精英组织遭受损失的204户渔民召开新闻发布会,并在会上宣称直接向康菲公司索赔人民币6.06亿元。两天后,《大公报》用整个版面就此进行了深入报道。随后,多家媒体发布相关新闻。在此基础上,农村精英持续扩大抗争事件的社会影响。2012年7月,他们在律师的帮助下组织213户渔民向德克萨斯州法院起诉康菲公司。“跨国索赔”行动产生了广泛的社会效应,一度成为各大媒体的头版头条,产生了广泛的社会影响。

虽然环境抗争产生了深远的社会影响,但赔偿问题仍然没有得到解决。于是,他们开始向高层政府表达利益诉求,由此进入“问题化”的第三个阶段。2013年6月,农村精英在律师的带领下到国家海洋局反映油污损失,希望能将自己带的油污交给海洋局化验,以便为抗争“正名”,但没有取得成效。之后,他们联系省内其他地区的渔民代表,于2014年1月5日递交了《山东受渤海漏油损害渔民向农业部申请赔偿书》,表达了获得赔偿的利益诉求。同月7日,他们提交了《申请农业部康菲10亿漏油赔偿款实际支付使用及赔付受损渔民信息公开》的书面文件。他们一方面申请公开河北与大连赔偿款的去向以及详细分配方案,另一方面再次表达获得赔偿的利益诉求。2月26日,农业部渔业渔政管理局作出《关于〈山东受渤海漏油损害渔民向农业部申请赔偿书〉的答复意见》,指出“如果有山东渔业养殖受到溢油污染损害新的有效证据,可以通过行政调解解决,也可凭据提起法律诉讼。”农村精英认为,他们是在国家海洋局吃了闭门羹以后“转战”到农业部的,虽然问题没有解决,但是农业部态度让他们看到了希望。同时,让国家部委洞悉他们的利益诉求,本身就是促进“问题化”的策略。

(二)促进事件进入政策议程

“问题化”只是将事件公之于众,要想解决问题还得推动事件进入政策议程。政策议程是公共权力系统通过一定的选择与过滤机制,确定社会问题的轻重缓急,将其提上政府议事日程纳入决策领域的过程[7]。社会转型加速期的问题很多,加大了公共权力系统的选择与过滤难度,而全国“两会”是选择和过滤问题的重要场域。农村精英认识到全国“两会”和人大代表的重要性,积极与其接洽。

2012年全国“两会”期间,烟台市人大代表提到渤海湾溢油事件频发,呼吁关注渤海湾环境污染,这一呼吁通过媒体的传播引起了社会反响。农村精英1号人员看到报道后,意识到全国人大代表的重要性。于是,他联系到该人大代表,希望他在下年的“两会”上将渔民的损失状况反映到高层。但因为种种原因,这一呼吁未能在2013年“两会”上传出声音。2014年“两会”召开前,他将自己撰写的《路易岛康菲漏油索赔养殖户渔民向人大代表请求呼吁书》交给了人大代表。他在呼吁书中陈情道:“‘还我大海,我要生存’,是我们每个渔民的愤怒心声。‘靠山吃山,靠海吃海’是我们的生活依靠,康菲公司造成中国史上最大的海洋环境污染,必须对受损害的渔民买单。”他还对“法院不受理”和不采用“举证倒置”原则[8]提出质疑。遗憾的是,“两会”后并没有看到相关报道。

(三)借助时势

相比较法律等常态化维权渠道而言,特定的政治活动往往更能解决底层社会的利益诉求。在环境抗争中,农村精英非常关注国家的时事政治,并借助自上而下的时事政策和政治运动为环境抗争“正名”。当前,农村精英已经谙熟“借势”之道,他们正力图通过群众路线表达自身的利益诉求。

党的十八大提出在全党深入开展群众路线教育实践活动,以“着力解决人民群众反映强烈的突出问题”,第一批和第二批党的群众路线教育实践活动分别于2013年6月和2014年1月开启。2014年4月16日,课题组再次来到路易岛开展实地调查,上午适逢镇政府召开第二批群众路线宣传会,参会人员包括县镇两级政府领导、村委会人员以及党员,部分农村精英作为群众代表参加。会上谈到的“密切联系群众,解决群众实际问题”等中央政策精神让他们感到兴奋。近期的新闻联播对群众路线教育活动给予了很多报道,加之亲自参与了第二批群众路线宣传会,农村精英对通过群众路线解决利益诉求充满了期待。他们表示,会找准合适的时机表达自身的利益诉求。同时,他们一直关注中央巡视组的动态信息,表示一定会找准机会向中央巡视组“诉苦”,让他们了解渔民遭受的损失。

在抗争维权和博弈行为中,“作为武器的弱者”依靠的是社会关怀和人道主义精神,这使弱者能博得旁观者同情,为自己增加一份理直气壮[9]。农村精英认为,党中央和国务院近年来高度重视民生问题和环境治理,路易岛遭受的油染既是民生问题也是环境问题,群众路线让他们重燃了实现利益诉求的希望。

三、农村精英的“控势”

“造势”可为环境抗争增添砝码,但如果超越了控制范围,就会增加体制外行为的发生几率。因此,农村精英在“造势”的同时,通过弱组织化、理性化、“踩线不越线”等控制策略的应用,使环境抗争保持在合法化的制度框架内运转。

(一)弱组织化

从理论上说,为对抗强势集团“利益共谋”格局,环境抗争中需要构建组织化力量。但是,在路易岛的环境抗争历程中,农村精英并没有谋求组织化,甚至还在有意地回避“组织化”色彩,并表现出明显的“弱组织化”特征。

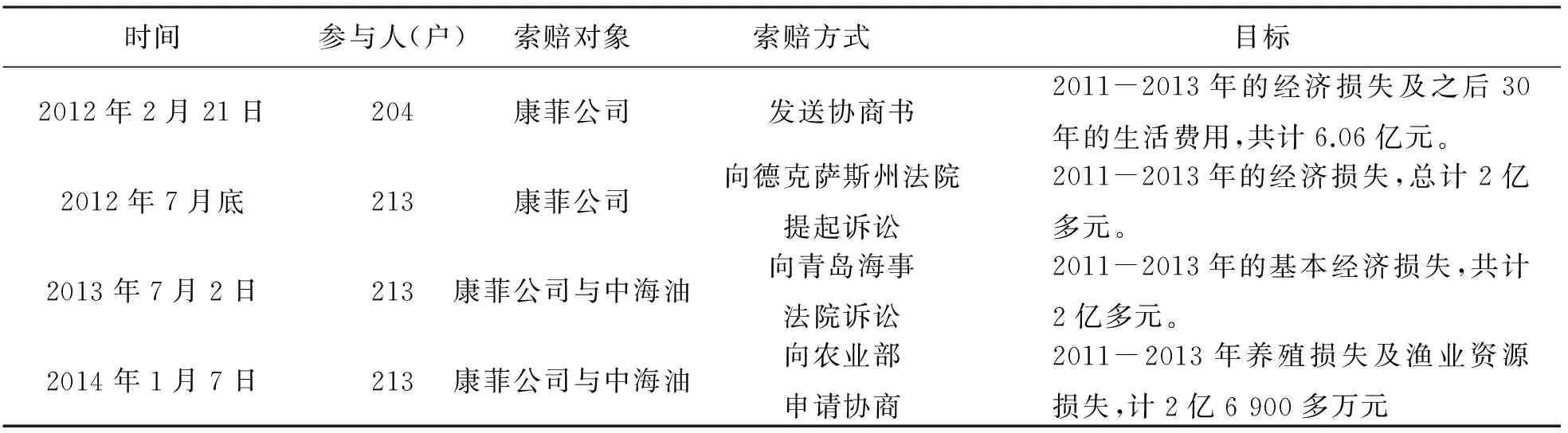

与“去组织化”[10]的环境抗争相比,路易岛的环境抗争由农村精英领导,具有一定的组织形式,但非常薄弱。首先,环境抗争是“去政治化”的。四次集体行动中,前两次针对的是康菲公司,后两次是康菲公司和中国海洋石油总公司(以下简称中海油),均为污染企业(见表2)。虽然在第四次集体行动中,农村精英向农业部申请协商,但是政府作为渔民索赔中介的特点没有改变。因此,尽管他们对基层政府的“不作为”和“乱作为”心存抱怨和不满[6],但并未针对政府部门开展抗争活动。其次,虽然存在领导团队,但他们并没有形成正式组织,也没有明确的规章制度。农村精英组织开展了多次集体行动,但他们始终没有发展和形成正式的渔民协会组织,甚至还在刻意回避成立渔民组织或维权组织。在农村精英看来,没有组织恰恰是一种安全举措,因为这不会刺激地方政府的神经。最后,抗争队伍内部比较松散。在204户渔民参与“油污重灾区直接向康菲索赔新闻发布会”过程中,农村精英组织每户集资200元作为活动经费,有15户因此退出,剩下189户。后来,又有一些养殖户主动要求加入,抗争队伍增加到213户。可见,环境抗争中没有规章制度的约束,参与者可根据自己的意愿决定是否继续参与。

表2 路易岛渔民的集体抗争活动

资料来源:2013年10月份与2014年4月份路易岛田野调查

为避免国家权力机构打压,草根行动者进行组织动员时常采用名实分离的方式,即大部分集体行动虽然通过组织化的分工决策和激励,但抗议并没有以正式或非正式的组织来发号施令[11]。在抗争维权中,弱组织化并非个案,这与中国的政治机会结构(political opportunity structure)和民间社会发育有很大关系。

(二)理性化

法律的平等性使得弱者的身份并不必然成为保护弱者的武器,它对弱者的惩罚同样严厉[9]。所以,“造势”需要适度控制,否则,聚集群体的破坏性倾向就会增强。因此,如何控制和引导行动十分重要,这更依赖于行动领袖个人的能力与魅力[12]。就农村精英的行动特征而言,理性化的控势逻辑体现的十分明显。

环境自力救济容易产生非理性行为[13],为此,农村精英竭力规避环境抗争中的非理性行为,防止环境抗争陷入政治风险。在环境抗争初期,渔民多次向政府反映问题却遭到“冷处理”,部分渔民曾建议以围堵镇政府方式进行施压。农村精英谙熟这会导致“合法诉求”遭遇“非法困境”,他们通过澄清利害,打消了这种念头[6]。在“油污重灾区直接向康菲索赔新闻发布会”上,镇政府以维护社会治安名义将两名律师带到派出所,查看他们的身份证和工作证。当时,204户渔民认为镇政府工作人员态度嚣张,要求集体到政府大院把律师“救出来”。但农村精英认为,镇政府将律师带走查看证件并不违法,如果渔民闹事则容易演变为违法行为,派出所就有足够的理由将他们视为扰乱社会治安的不稳定因素控制起来。最终,理性分析代替了感性冲突,从而规避了潜在的政治风险。

总之,在农村精英的行动逻辑中,他们始终明确了“坚决不能搞破坏”的理念,竭力阻止体制外的非理性行为的发生。这种适时“控势”既是防止环境抗争走向政府对立面的有力武器,也为持续的环境抗争提供了可能性。

(三)“踩线而不越线”

虽然具有前述弱组织化和理性化特征,但这并不意味着农村精英会一味地忍气吞声。相反,他们会采取“踩线不越线”的策略,即“在向政府诉苦的同时运用有节制的群体聚集手段,边缘性地触响秩序的警铃,有分寸地扰乱日常的生活,以危及秩序的信号来唤醒官员们解决问题的诚意”[11]。

如果抗争对象的行为没有威胁到底层社会的生存底线,后者往往会选择忍受,忍无可忍时,会群起而攻之,但此时,抗争目的已不是获得索赔,而是发泄愤怒情绪。当然,这种“越线”的抗争结果很可能事与愿违,但一味的“忍”又不能解决问题,于是,农村精英在避免“越线”的同时,开始打擦边球,游离于法律与政治的边缘。在抗争中,部分渔民提出要上访。虽然信访是国家认可的一种利益表达方式,但基层政府对此高度敏感,它往往被地方政府视为体制外的抗争方式。基于此,农村精英至今都未开展信访。但他们认为,如果问题长期得不到解决,不排除这种抗争方式,但一定会杜绝“打、砸、抢”行为,他们还认为,上访全程需要严密的策划,既要给政府施加压力,又要坚决抵制“越线”行为。

可见,农村精英在环境抗争中扮演着多重角色。一方面,他们是组织与协调者,另一方面,他们是出谋划策者,承担着推动问题解决的任务。更重要的是,他们是防微杜渐者,承担着维护秩序,防止越轨行为产生。

四、研究结论

农村精英在环境抗争中既积极动员资源,寻求利益诉求渠道,也适时把握了“势”与“度”,避免了体制外行为。这为持续的环境抗争提供了重要基础,也为可能的利益诉求实现提供了保障。同时,农村精英并不仅仅是底层群体的利益代言人,他们试图在基层政府与普通渔民之间建立沟通与对话的平台和机制,对于减缓社会动荡具有重要意义,但这尚未被政府部门所重视。本研究的结论是:

1.农村精英在抗争中既善于“造势”,也善于“控势”。要获得外界舆论声援,就需要借助媒体、专家和律师等社会力量支持。在路易岛,农村精英通过问题化、政策化和借助时势等“造势”策略,不断扩大事件社会影响。同时,他们通过弱组织化、理性化和踩线而不越线等策略进行“控势”,规避政治风险。

2.农村精英在环境抗争中扮演着社会减震器作用。相对普通渔民,农村精英谙熟政治风险,因此,他们会极力规避体制外行为。所以,他们虽然是环境抗争的组织者和领导者,但他们位于社会冲突的中间地带,对于规避环境抗争中的“怨恨情绪”向群体性事件甚至打砸抢事件的演化发挥着重要的调节作用。

3.政府部门需要主动与农村精英建立对话机制。如果农村精英能够与地方政府建立良好的沟通协调机制,就能够减少环境抗争的社会风险,降低社会成本,避免诸如宁波PX事件和杭州反建焚化炉事件中的“打、砸、抢”行为。实践证明,大量的打、砸、抢行为都是在底层精英寻求与政府对话无果后发生的。路易岛的农村精英充当了普通渔民和基层政府的“中间人”角色,并试图在二者之间建立沟通机制。但遗憾的是,基层政府不愿意与农村精英对话。而一旦受到其他社会问题的刺激,渔民就有可能卷入到社会冲突中,从而引起社会动荡。因此,政府部门需要扭转传统的简单维稳和“解构”式的行为逻辑,主动与抗争精英建立良性的对话机制。这既有助于构建环境维权机制,又可在根本上维系社会稳定。

[1] 国家海洋局海洋发展战略研究所课题组.中国海洋发展报告(2013)[M].北京:海洋出版社,2013:168.

[2] 董海军.依势博弈:基层社会维权行为的新解释框架[J].社会,2010(5):96-120.

[3] 冯仕政.沉默的大多数:差序格局与环境抗争[J].中国人民大学学报,2007 (1): 123-131.

[4] 陈涛,王兰平.环境抗争中的怨恨心理研究[J].中国地质大学学报:社会科学版,2015(2):43-52.

[5] 韦长伟.“问题化”逻辑:弱势群体抗争行动的一种解释[J].理论与改革,2011(5): 97-100.

[6] 陈涛,李素霞.“维稳压力”与“去污名化”——基层政府走向渔民环境抗争对立面的双重机制[J].南京工业大学学报:社会科学版,2014(1):94-103.

[7] 刘伟,黄健荣.当代中国政策议程创建模式嬗变分析[J].公共管理学报,2008 (3):30-40.

[8] 唐国建,吴娜.蓬莱19-3溢油事件中渔民环境抗争的路径分析[J].南京工业大学学报:社会科学版,2014(1):104-114.

[9] 于建嵘.抗争性政治:中国政治社会学基本问题[M].北京:人民出版社,2010:11.

[10] 陈晓运.去组织化:业主集体行动的策略——以G市反对垃圾焚烧厂建设事件为例[J].公共管理学报,2012(2):67-75.

[11] 应星.草根动员与农民群体利益的表达机制——四个个案的比较研究[J].社会学研究,2007(2):1-23.

[12] 王军洋.权变抗争:农民维权行动的一个解释框架[J].社会科学,2013(11): 16-27.

[13] 邓可祝.农村环境自力救济及其出路[J].西北农林科技大学学报:社会科学版,2014,14(3):16-23.

“Creating Shi”and “Controlling Shi”: Dialectics Studies of Rural Elite in Environmental Action

CHEN Tao,LI Su-xia

(SchoolofLawandPoliticalScience,OceanUniversityofChina,Qingdao,Sandong266100,China)

The ability of resource mobilization and life experience urge the rural elites to be the leaders of environmental action.The way of environmental action depends on their abilities to “Creating Shi” and “Controlling Shi”.With the strategies of problematization,promotion of the problem getting into policy agenda and gaining assistance from the current situation,rural elites,and expand the social impact of pollution incidents through “Creating Shi” constantly.At the same time,in order to prevent the outside system behavior of political risk,they apply the strategies of weak organization,rationalization and “stepping on the line while not crossing the line”.Therefore,the rural elites play the role of social shock absorber in environmental action.The government needs to recognize their positive function and take the initiative to establish a dialogue mechanism with them.This is not only beneficial for establishing an environmental protection mechanism,but also beneficial for maintaining fundamentally a long period of social stability.

creating shi; controlling shi; oil spill; environmental action; rural elite

2014-07-22

国家社会科学基金青年项目(13CSH039)

陈涛(1983-),男,中国海洋大学法政学院副教授,博士,硕士生导师,主要从事农村社会学、环境社会学研究。

F328;D668

A

1009-9107(2015)04-0122-07