旅游屏蔽理论定量研究——基于景区系统种群竞争模型

2015-03-20包军军严江平

包军军,严江平

(西北师范大学地理与环境科学学院,兰州730070)

国内旅游地屏蔽现象研究始于20世纪90年代。王衍用[1]将临近旅游热点区的旅游景点定义为“热影区”并以孟子故里为例进行了实证研究,提出了“阴影区理论”;陈传康等通过对北京文化景观的强大“阴影”效应的研究,评价了“老北京城”微缩景观项目的可行性[2];许春晓在研究旅游资源非优区时发现了旅游资源屏蔽现象[3],并在之后的研究中总结了该现象的性质、类型并提出了屏蔽度的计算方法[4]。此后,许多学者相继进行了相关的研究并取得了丰硕的成果[5-15],主要涉及屏蔽现象的类型和性质、屏蔽旅游目的地的旅游定位与开发策略以及屏蔽的产生机理等定性研究,而在定量研究上较少涉及。本研究借助生态学理论,提出景区系统种群概念,采用生物种群竞争模型模拟景区系统种群竞争,用数学方法论证景区竞争的全局稳定平衡条件,实证研究了旅游地屏蔽现象产生的原因和性质;在模拟竞争趋势的基础上对屏蔽类型进行分类,提出解决屏蔽现象的建议。

1 景区系统种群概念及特征

1.1 概念

任何景区都不是独立的存在,而是一个具有开放性、复杂性、多样性的动态系统且随时和外部环境进行着能量、物质、人员、信息的交换。以游客接待量作为景区评价标准加入种群概念可清晰地模拟景区竞争发展状态,定量直观地对其进行趋向模拟研究。本研究以景区为基本单位,以游客接待量为评价标准,把在同一区域内向游客提供旅游产品且具有相互竞争关系的任意一个景区系统称为单位景区系统种群(systematic scenic spots population)。

1.2 特征

景区系统种群间的竞争研究以游客接待量为衡量标准,单位景区对区域内游客总量的吸引、接待能力决定了独立景区的竞争力,从而产生强弱之分并在不同阶段伴生屏蔽现象。景区系统种群的基本性质说明了概念加入的科学性(表1)。

表1 景区系统种群性质Tab.1 The characteristics of the systematic scenic spots population

2 符号定义及模型

2.1 符号定义

以同区域内存在相互竞争关系的2个景区系统种群A、B(简称景区A、景区B)为研究对象,进行如下的研究假设和条件说明。

①假设景区A和景区B在同一区域内,双方都是具有一定吸引力程度的旅游景区,且存在差异性,其在t时刻各自在区域内的游客接待量分别为Z1(t)和Z2(t),Z1(t)> 0,Z2(t)> 0。

②设景区A和景区B的固有增长率(假定旅游地内外环境不变,即旅游地的交通、饮食、住宿、特殊事件等影响景区接待能力的因素不变且游客量的时间性都是连续条件下的游客平均年增长率)为R1和R2,假设该指数为不变常数。

③设景区A和景区B在自身环境承载力和市场条件允许下的最大游客接待量为N1和N2,假设该指数是有限的并且为常数,并同时假设在无竞争条件下景区的游客接待量服从Logistic曲线阻滞增长模型[19]。

④Z1/N1和Z2/N2分别为景区A和景区B在景区所能承受条件下已占有量和最大游客接待量比例,本研究称之为景区系统种群的游客接待饱和程度。假设游客总量为1,则1-Z1/N1和1-Z2/N2分别为景区A和景区B在游客接待能力范围内尚未实现部分在景区游客最大接待量中的比例,即反映了由于各自对有限游客总量消耗导致对自身增长的阻滞作用。

⑤α1为景区B的游客接待饱和程度和景区A游客接待饱和程度的比例;类似地,α2定义为景区A的游客接待饱和程度和景区B游客接待饱和度的比例。根据实际情况可知,α1>0,α2>0。α1>1可以理解为景区B获取游客资源的竞争力强于景区A,因而B对A的阻滞作用强于A对B,即景区B的综合实力强于景区A,亦可理解为在相同地域内景区B对景区A有屏蔽现象;α1<1亦可做相应理解。

2.2 模型建立及趋向分析

当特定区域内景区系统种群独立发展时,其自身发展由于受内外部条件约束,发展演变轨迹遵从Logistic生长阻滞规律,即有:

当2个景区处于同一区域内时,同时消耗游客总量必然会产生对对方的影响。即景区B增加的游客量会对景区A游客量的增加产生消极影响,反之亦然。那么在研究对景区A的影响中可合理地在因子(1-Z1/N1)再减去一项,该项与景区B的游客占有量成正比,即α1Z2/N2;同理,可在研究景区B的时候减去α2Z1/N1。这样可得到景区A和景区B在交叉竞争条件下的游客量增长方程:

当t→∞ 时,可通过全局平衡点的分析来确定其竞争趋向,令:

由此得到4个平衡点:

对(3)式在平衡点 P0(Z1,0,Z2,0)分别做Taylor 展开,只取一次项,得到(3)的近似线性方程:

其系数矩阵记为:

则该矩阵的特征方程的系数为:

根据平衡点的稳定条件p>0且q>0,得到4个平衡点p,q的结果及稳定条件(表2)。

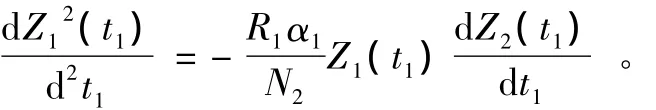

P4点不稳定故排除,P3点稳定的条件为α1,α2同时大于或小于1。在(2)式中描述的两景区系统种群间竞争平衡点的全局稳定性是研究所需要的,因此,在局部稳定性的基础上辅之以轨线分析可得到该结果。在(3)式中记:

表2 景区系统种群竞争模型的平衡点及稳定性Tab.2 Balance points and stability conditions of systematic scenic spots population model

由于 α1,α2的不同取值范围,直线f1(Z1,Z2)=0 和f2(Z1,Z2)=0在平面上的相对位置不同(图1),可分别进行分析。

图1 平衡点稳定性的相平面分析Fig.1 Phase-plane analysis of balance points stability

① α1< 1,α2> 1(图1a)。图中 f1(Z1,Z2)=0和f2(Z1,Z2)=0两条直线将相平面(Z1,Z2≥0)划分为3个区域 Q1,Q2,Q3,且

可以证明,无论轨线从任意区域的任意点触发,当t→∞ 时都将趋于点P1(N1,0)。若轨线位于Q1区域内,由(6)式可知随着t的增加曲线移向右上方并且进入Q2;若轨线位于Q2,由(7)式可知轨线向右下方移动,则其会进入Q3或者趋于点P1(N1,0),但是其不会进入Q3,因为,若假设轨线在 t1时刻经f1(Z1,Z2)进入Q3,则d Z1(t)/d t=0,由方程(2)中第一个式子可得:

由(7)式、(5)式,可知:

即Z1(t)在t1时刻达到极小值,而这是不可能的,因为在Q2中,Z1(t)是一直增加的;若轨线起始点位于Q3内,由(8)式可知轨线向左下方移动,其将趋于点P1(N1,0),或者其进入Q2,若其进入Q2,根据以上分析最终也会趋于点P1(N1,0)。综上分析可得轨线示意图(因为直线f1(Z1,Z2)=0 上d(Z1)=0,所以,在f1(Z1,Z2)上轨线方向垂直于Z1轴;同理,在f2(Z1,Z2)=0上d(Z2)=0即轨线方向平行于Z1轴)。

② α1>1,α2<1(图1b)。类似分析,可知轨线趋于点 P2(0,N2)。

③ α1< 1,α2< 1(图1c)。虽然 f1(Z1,Z2)=0和f2(Z1,Z2)=0在图中将相面分成了4个部分,但仍然沿用前面的分析方法可知,不论轨线从哪里出发其结果均趋于点P3。

④ α1>1,α2>1(图1d)。由表2知,P3不稳定(q <0),轨线或者趋向 P1(N1,0),或者趋向点 P2(0,N2),其由轨线的出发点决定的,这意味着P1(N1,0)和P2(0,N2)都不是全局稳定(其为局部稳定),正因为如此,P1(N1,0)全局稳定条件必须添加 α1< 1。同理,P2(0,N2)全局稳定必须添加α2<1。

3 实证研究

3.1 对象选取

经信息筛选,位于甘肃省定西市漳县境内的贵清山、遮阳山被选取为研究对象。二者于2005年同时被评定为国家4A级风景区,意味着二者处于景区建设初期,景区发展不完善,此刻对游客的吸引力,即二者之间的竞争力主要取决于景区原有的资源优劣性;二者都位于漳县境内,则景区外部周边的社会经济条件、基础设施建设、政府支持力度相似;二者主要客源皆为周边城市及本地人口即说明了游客购买力相同,客源地差异导致的购买力差距不存在;二者皆为以自然景观为主的景区,旅游资源有极强相似性。

3.2 数据分析及屏蔽机理解析

应用上述模型,以遮阳山为景区A,贵清山为景区B对相关数据进行计算(表3)。2006—2008年,A、B两景区历年游客接待量ZA<ZB,2008—2012年,ZA>ZB且α1<1,α2>1,经考察,贵清山原始旅游资源更具优势且周边亦有国家级文物保护单位汪氏元墓群、华夏千年井盐文化、中共中央西北局盐井会议会址等易于集群发展的其他类型旅游资源,而遮阳山仅以自然风光以及少量的人文旅游资源为主。景区建设初期(2006—2008年)的吸引力主要为原始资源的优势条件,这样就会导致游客接待量的差距。2009—2012年,遮阳山游客接待量更大,究其原因,2005年被国家体育总局命名为国家攀岩队训练基地,国家体育总局和漳县合作已在遮阳山举办数届漳县旅游文化节暨全国攀岩精英赛,扩大了自身的影响力,同时又与官鹅沟景区联合,推出兰州至官鹅沟三日游路线并已成为该区域内最成熟的旅游路线之一,并且修建天华度假村,提升了景区的接待质量和数量。各种积极的调节使遮阳山渐渐打破了贵清山原始资源屏蔽效应且置自己于主动优势地位。由此可以得到景区系统种群屏蔽现象的作用机理(图2)。

表3 2006—2012年遮阳山、贵清山游客接待量及α1,α2Tab.3 Tourist annual reception capacity and index ofα1 and α2 of Zheyang Mountain and Guiqing Mountain from 2006 to 2012

图2 景区系统种群屏蔽现象机理解析Fig.2 Shielding mechanism analysis of systematic scenic spots population

4 竞争模型解析及屏蔽类型划分

4.1 景区系统种群的竞争模型解析

根据已建立模型、实证研究以及机理解析可以说明α1,α2不同关系时t→∞ 景区竞争发展趋势:① α1<1,α2>1。α1<1表示在同区域内面对原本趋向于景区A的游客时,景区B竞争力弱于景区A,景区A的游客接待量会源源不断地增加,一些原本趋于景区B的游客便会成为景区A接待的一部分;α2>1意味着在游客的竞争中,景区B的特有吸引力受众也被景区A所吸引,原来属于自己的游客会慢慢地流失。两种现象共同作用使屏蔽现象出现并愈发严重,当t→∞时,景区A达到自身接待能力的阀值即N1,景区B趋于消亡(由于景区的实际情况,接待量不会为0,而是平稳的维持在一个远低于N2的常值)。这意味着在其他条件稳定时,获取游客资源的能力会快速推动景区间屏蔽效应的产生或破解。② α1>1,α2<1。与上述情况一致,只是获取客源能力的优势景区主体进行了置换,即景区B会在两者的竞争中脱颖而出,接待量趋于N2,而景区A接待量会在一个很低的水平上趋于稳定。③ α1<1,α2<1。当景区A和景区B获取对方游客资源的能力都很弱并且能很好地维持各自的吸引力受众时,双方接待量都稳定在点P3,这时双方的游客接待量会达到N1(1-α1)/(1-α1α2)和N2(1-α2)/(1-α1α2),双方接待量稳定在某个水平,即景区之间原有的屏蔽现象保持稳定。④ α1>1,α2>1双方获取对方游客资源的竞争力皆强于对方,可理解为原景区赖以生存的吸引力都被对方模仿或者超越,屏蔽现象中的地位在演变,各景区危机空前。

4.2 屏蔽类型的划分

根据景区屏蔽条件、原因确定屏蔽类型(表4)。

表4 屏蔽产生条件、原因及类型划定Tab.4 Conditions of shielding phenomenons and categories decisions based on certain reasons

5 结论与建议

5.1 结论

通过对遮阳山和贵清山的年游客接待量进行生态学种群数量演化模拟研究可知,屏蔽现象产生原因起初为景区旅游资源的优劣,屏蔽现象具有原生性;而在发展过程中自身的调节学习与市场适应能力导致景区发展竞争中的优劣势地位演变即屏蔽现象的主被动关系改变,则屏蔽现象具有转换性;二者年接待量都逐年上升但是屏蔽现象仍然存在,则其具有相对性;遮阳山在屏蔽现象中地位的改变说明此现象的可攻破性。综合以上性质可知,自身的准确定位、吸引力重塑以及主动的市场把握能力和学习能力是破解屏蔽现象的关键。

5.2 三类屏蔽现象破解建议

侵占型。处于优势地位的景区必然会强化或者丧失自身优势,这时处于劣势地位的景区系统种群可采取差异化竞争战略,开发新的吸引力受众,提高市场反应能力,具体可以分为新景点的开发、新项目的启用、特色活动的引进等。若两者在地位上差距悬殊,可考虑“依附式”开发[20-21],使两者成为互利共生的状态。

稳定型。两者处于相对稳定的状态,优先把握市场动态进行快速反应会带来强力优势,即“先入为主”与“既成事实”效应[22]。该效应在景区的长远发展中必然会扮演很重要的角色,除此之外,可考虑景区集群链条化发展,即双赢策略。

演变型。此类屏蔽现象意味着双方都在逐渐失去竞争优势,即景区先前的优劣势地位在重新洗牌过程中。若景区特色和旅游资源同质化较严重,则规模效应发生作用[23],在合理范围内增加接待能力会更具竞争力。除此之外,在目的地建设中实现旅游产品核心化与多元化也是增强自身优势的有效手段。

[1] 王衍用.孟子故里旅游开发研究[J].地理学与国土研究,1993,9(2):50-52.

[2] 陈传康,王民,牟光蓉.中心城市和景区旅游开发研究[J].地理学与国土研究,1996,12(2):47-51.

[3] 许春晓.旅游资源非优区适度开发与实例研究[J].经济地理,1993,13(2):81-84.

[4] 许春晓.旅游地屏蔽理论研究[J].热带地理,2001,21(1):61-65.

[5] 李国平,叶文.游客感知“灰度区”旅游形象策划探讨——兼曲靖市旅游形象策划[J].人文地理,2002,17(4):35-39.

[6] 严江平,苗红,肖星.“阴影区旅游地”开发的理论与实践[J].未来与发展,2002(2):31-34.

[7] 杨振之,陈谨.“形象遮蔽”与“形象叠加”的理论与实证研究[J].旅游学刊,2003,18(3):62-67.

[8] 杨新军,霍云霈,张祖群.旅游屏蔽区的城市空间扩展研究——以临潼为例[J].地域研究与开发,2006,25(1):74-77.

[9] 刘睿文.旅游形象不对称作用理论研究[J].地理与地理信息科学,2006,22(4):75-79.

[10] 丁华,杨望暾.屏蔽非主流型旅游资源的理论与实例研究[J].特区经济,2007(1):172-174.

[11] 罗广文,刘英.旅游地屏蔽理论的实证研究——以达州市旅游为例[J].四川文理学院学报,2007,17(5):113-115.

[12] 俞飞.旅游地形象屏蔽理论国内研究综述[J].商场现代化,2009(18):131-132.

[13] 俞飞,徐阳阳.游客视角下的旅游景区形象屏蔽作用机理研究[J].地域研究与开发,2014,33(1):59-62.

[14] 李雪松,田里.旅游形象屏蔽机理解析[J].旅游科学,2009,23(4):25-30.

[15] 李雪松,赵丽娜.旅游形象屏蔽理论研究[J].北京第二外国语学院学报,2011(3):1-7.

[16] 杨春宇.旅游地发展研究新论——旅游地复杂系统演化理论·方法·应用[M].北京:科学出版社,2009.

[17] 朱创业.旅游地理学[M].北京:科学出版社,2010.

[18] Bulter R W.The Concept of A Tourist Area Cycle of E-volution:Implications of Management of Resources[J].Canadian Geographer,1980,24(1):5-12.

[19] 余爱华.Logistic模型的研究[D].南京:南京师范大学,2003.

[20] 史刚荣.种群——一个值得重视的生物层次[J].生物学教学,2001,26(10):29-30.

[21] 许春晓.旅游资源非优区“依附式开发”论[J].旅游学刊,2005,20(1):76-79.

[22] 刘睿文,肖星,吴殿廷,等.旅游目的地形象认知过程中的“先入为主”与“既成事实”效应研究——以银川沙湖与榆林桌红碱淖为例[J].人文地理,2006,21(1):34-40.

[23] 张晓爱,赵亮,康玲.生态群落物种共存的进化机制[J].生物多样,2001,9(1):8-17.