西安市城镇化进程中人口与土地协调发展研究

2015-06-27王云霞

王云霞,南 灵

(西北农林科技大学经济管理学院,陕西杨凌712100)

西安市城镇化进程中人口与土地协调发展研究

王云霞,南 灵

(西北农林科技大学经济管理学院,陕西杨凌712100)

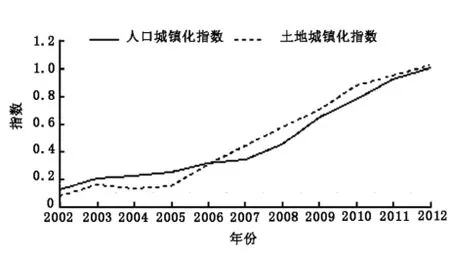

选取西安市为研究区域,建立人口与土地协调发展综合评价指标体系,运用因子分析法和协调发展度模型定量分析西安市2002—2012年城镇化进程中人口与土地的协调发展状况。2002—2012年西安市人口城镇化指数和土地城镇化指数均呈逐年上升态势,2006年之前为土地城镇化滞后型,之后为人口城镇化滞后型;人口与土地协调发展度呈逐年波动上升趋势,协调发展度由2002年的0.154 0上升为2012年的0.976 8;人口城镇化系统中人口构成与人民生活水平发展不均衡,人口构成增长较快,人民生活水平基本稳定于较低水平。在新型城镇化进程中,西安市政府应在保持人口与土地优度协调发展态势的同时,着力提高城镇居民的生活水平。

人口城镇化;土地城镇化;协调发展模型;西安市

0 引言

经济、社会的快速发展带来了城市土地的不断扩张以及人口的增长。在城市化进程中我国土地城镇化速度大大快于人口城镇化速度,出现了“冒进式”城镇化的现象[1]。由此,土地城镇化与人口城镇化问题在学术界得到积极回应[2-7]。

城镇化进程中人口与土地协调发展度是衡量某一区域在一定发展阶段内,城镇的人口子系统、土地子系统内部以及人口与土地系统之间在经济、社会、环境等方面的耦合程度。陈春提出健康城镇化概念,认为健康城镇化是人口城镇化、经济城镇化、土地城镇化、社会城镇化等各方面的协调发展,并指出影响土地城镇化的最根本因素是经济城镇化,要实现全面的健康城镇化,人口城镇化与土地城镇化均必须以经济城镇化为基础[8]。陈凤桂等运用主成分分析法,从人口构成、产业结构、生活水平及土地的投入、产出水平5个方面综合评价了中国人口城镇化与土地城镇化的协调发展程度[9]。刘娟等从人口构成、人口素质及城镇规模等方面分别对人口及土地城镇化指标进行了筛选,构建出新的综合评价指标体系[10]。范进等通过建立协调性指数模型,对中国土地、人口城镇化的协调性进行测定,指出造成二者不协调的直接因素是二元土地制度和二元户籍制度[11]。由此可知,现有对人口城镇化与土地城镇化协调发展的研究,主要是在界定二者内涵的基础上对不同区域评价指标体系的构建和评价方法的应用等方面所做的尝试。

从新型城镇化[12](即以提高城镇化质量、保障民生和可持续发展为内涵,融入生态文明建设的理念,遵循生态文明的原则,探讨集约、低碳、绿色、智能的新型城镇化道路)视角出发,进一步完善评价指标体系,运用因子分析法确定各指标层因子权重,进而得到人口城镇化指数和土地城镇化指数,在此基础上结合协调发展度模型计算二者协调发展度,从而对西安市2002—2012年间城镇化进程中人口与土地的协调发展状况进行评价。不仅分析了人口与土地协调发展的总体态势,而且对人口、土地系统各自内部的发展情况进行了探讨。此外,引入了人口与土地协调发展动态变化函数来描述系统协调发展水平的变化态势,通过此方法能够客观反映研究区域在研究时段内城镇化进程中人口与土地的协调发展状况,为当地区域协调发展提供参考。

1 评价思路与方法

1.1 协调发展评价思路

首先,运用极值化法[10],通过Excel将所有原始数据无量纲化,从而消除由于各指标量纲、性质等的不同所造成的影响,使数据具有可比性,无量纲化以后各指标取值范围为0~1。其次,通过 SPSS进行因子分析[13],得出各指标变量的相关系数矩阵和因子荷载矩阵,进而计算出各评价指标的权重[14]。最后,通过协调发展综合评价模型及动态变化函数对西安市城镇化进程中人口与土地的协调发展进行评价。

1.2 协调发展综合评价模型

1.2.1 协调发展度模型。借鉴前人对经济与环境协调发展模型及对城镇化中人口与土地协调发展的相关研究,建立协调发展评价模型。

发展指数模型:

协调度模型:

式中:f(x),g(y)分别为人口、土地城镇化指数;wi为第i项指标的权重;xit,yit分别指人口、土地城镇化第i项指标无量纲化后第t年的数值;k为调节系数,本研究中有人口与土地两个变量,故k=2;C(C∈(0,1))表示城镇化进程中人口与土地的协调度,C值越大,二者发展越协调,反之则越不协调,C=1时,则表示城镇化中二者的协调发展状况处于最佳状态。

协调发展度模型:

式中:D为协调发展度;T为发展度,即反映城镇化进程中人口与土地间整体发展水平的综合评价指数;α,β为待定权数,因城镇化中人口与土地同等重要,故设α=β= 0.5。

1.2.2 协调发展动态变化[15]。为反映人口、土地城镇化协调发展随时间演变的动态变化趋势,引入动态变化函数来描述其协调发展水平的变化态势:

式中:L(t)为二者动态协调发展指数。若L(t)>1,则表示系统协调发展状况处于上升趋势;L(t)=1,系统协调发展状况处于稳定趋势;L(t)<1,则系统协调发展状况处于衰退趋势。

1.3 协调度等级划分及依据

关于协调度等级划分的研究较多[9-10,16],本研究参考相关研究成果,结合西安市城镇化中人口与土地协调发展的实际状况,将协调发展类型界定为四类(表1)。

表1 协调发展类型等级划分Tab.1 Classification of coordinate development

2 评价指标体系构建

2.1 评价指标选取的原则

各评价指标的选择应遵循以下原则:① 整体性原则。指标体系包括城镇化中人口与土地两方面的内容,评价指标应可以综合、完整地反映人口及土地城镇化状况。②科学性和客观性。从实际出发,客观评价人口、土地城镇化状况,指标体系结构要合理,指标内涵要清晰、具有可测性,数据来源要准确、可靠,还要注重指标的可得性和可比性。③ 可操作性原则。结合研究区域现状,确定评价的内容及重点,尽量选取具有代表性、数据易获取的指标。④ 独立性原则。各指标之间要相互独立,避免指标相互重叠及重复评价,同时,要彼此关联,构成一个统一整体。

2.2 评价指标体系

对于人口城镇化与土地城镇化的概念至今没有统一的定义[7,9,10],本研究中人口城镇化主要包括以下三方面:①非农业人口比例的不断上升;②居民生活方式逐步向城镇靠拢,生活水平不断提高;③ 居民生产方式不断向第二、三产业转变。对于土地城镇化,主要表现为:①城市建成区面积的扩大;② 城市土地投入产出的增加以及利用结构的优化。该研究结合研究区域实际状况,从新型城镇化视角出发,设计出城镇化进程中人口与土地协调发展评价指标体系(表2)。

3 协调发展分析与评价

3.1 研究区概况及数据来源

鉴于数据的可得性,仅研究西安市市辖区人口与土地的协调发展状况。2012年西安市辖区常住人口656.50万人,户籍人口572.76万人,非农业人口360.05万人。2012年西安市辖区面积3 582 km2,其中,建成区面积375 km2,建成区绿地率为33.3%,征用土地面积27.80 km2。

数据主要来源于《西安统计年鉴》(2003—2013)、《中国城市建设统计年鉴》(2003—2013)。

3.2 评价结果分析

利用SPSS 19.0对西安市2002—2012年各指标数据进行因子分析,可得人口城镇化评价指标和土地城镇化各指标的相关系数矩阵及荷载矩阵,从而计算出各指标的权重值[14](表2)。由表2可知,人口城镇化指数中人口构成占0.196,人民生活水平占比为0.804,说明人口城镇化中人民生活水平较人口构成更重要,这与新型城镇化要求关注民生、注重城镇化质量相一致。土地城镇化中建成区面积、人均城市道路面积和地均财政收入所占比重较大,可全面体现土地城镇化状况。根据式(1)~(4),可得2002—2012年间西安市城镇化进程中人口与土地的协调发展评价结果(表3,图1~4)。

表2 人口城镇化与土地城镇化协调发展评价指标体系Tab.2 Index system for coordinate development evaluation between population urbanization and land urbanization

表3 2002—2012年西安市人口城镇化与土地城镇化协调发展分析结果Tab.3 Analysis results of coordinate development of the population urbanization and land urbanization in Xi’an City from 2002 to 2012

图1 人口城镇化指数与土地城镇化指数变化曲线Fig.1 The change curves of population urbanization index and land urbanization index

3.2.1 人口与土地协调发展评价。表3涵盖了人口、土地城镇化指数二者间的协调度、发展度、协调发展度及动态协调发展指数L(t)等各指标的数值。由表3不难发现,除2003—2004年间人口与土地间的动态协调发展指数L(t)=0.876 7<1之外,其余年份L(t)均大于1,说明2002—2012年西安市城镇化进程中人口与土地的协调发展状况基本处于逐年上升的态势。西安市2003—2004年间L(t)小于1,表明从2003—2004年,人口与土地二者的协调发展状况处于衰退趋势。从实际情况来看,其主要原因在于2003—2004年西安市人口城镇化各指标大部分都有所增加,其中,城镇居民人均可支配收入由7 748元增加到8 544元,增加了10.3%;然而,土地城镇化指数中征用土地面积由20.81 km2下降到15.80 km2,下降了24.1%,且建成区绿地率、人均城市道路面积、人均公园绿地面积及地均二三产业产值均有不同程度的下降。即人口城镇化指数的上升及土地城镇化指数的下降共同导致二者的协调发展状况出现短期的衰退趋势。

图1表示西安市2002—2012年人口、土地城镇化指数的变化状况。根据协调发展等级划分(表1),总体可以将整个城镇化过程划分为两个阶段:2006年以前,人口城镇化指数f(x)大于土地城镇化指数g(y),属于土地城镇化滞后型;2006年之后,土地城镇化指数g(y)大于人口城镇化指数f(x),属于人口城镇化滞后型。由表3经计算可得,2002—2007年,西安市人口城镇化指数增长率为3.41%,而土地城镇化指数增长率为17.23%,远远大于人口城镇化指数增长率。2007年,西安市土地城镇化指数首次超过人口城镇化指数,这与2007年陆大道首次提出中国出现了“冒进式”城镇化现象[1]和陈凤桂等对我国人口城镇化与土地城镇化协调发展研究[9]所得结果是一致的,说明西安市城镇化的发展与全国城镇化的步调基本一致。2012年,西安市土地城镇化指数为0.962 4,人口城镇化指数为0.946 3,基本达到相等状态。

从实际状况来看,2006—2007年,西安市城镇居民恩格尔系数由34.6%上升到36.6%,平均每户就业面由48.3%下降到47.8%,减缓了人口城镇化的速度。与此同时,土地城镇化各指标均有所增加,其中,征用土地面积由2006年的2.45 km2增加到2007年的18.19 km2,增加了7倍左右;2006年和2007年人均城市道路面积分别为9.86 m2/人和12.70 m2/人,提高了28.8%;地均财政收入增加26.5%,各指标不同幅度的增加加快了土地城镇化的速度。人口城镇化速度的减缓及土地城镇化速度的加快使得西安市2007年土地城镇化速度首次超过人口城镇化的速度。原因主要是西安市曲解了城镇化的内涵,认为大量地征收土地、盲目地扩大建成区面积和增加城镇人口就是城镇化,结果人口多、环境污染、就业难、贫富差距大等“城市病”不断出现。虽然经过不断努力,至2012年,西安市城镇化进程中人口与土地几乎处于同一水平,但是,在今后的新型城镇化过程中,西安市要准确把握新型城镇化的实质涵义,高度关注顶层规划与设计,确保人口与土地协调发展,在努力解决现有城市问题的同时要防止新的城市问题出现。

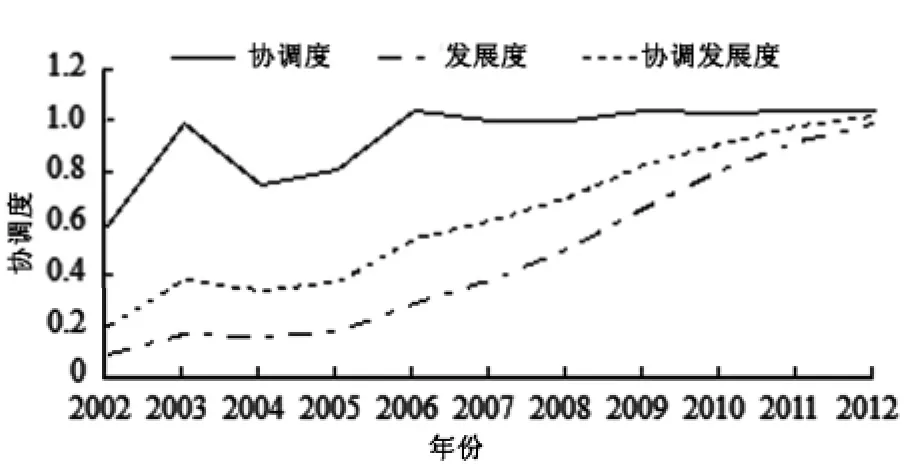

图2 人口城镇化与土地城镇化协调发展变化曲线Fig.2 The change curves of coordinate development of population urbanization and land urbanization

图3 人口城镇化各因数变化曲线Fig.3 The change curves of population urbanization factors

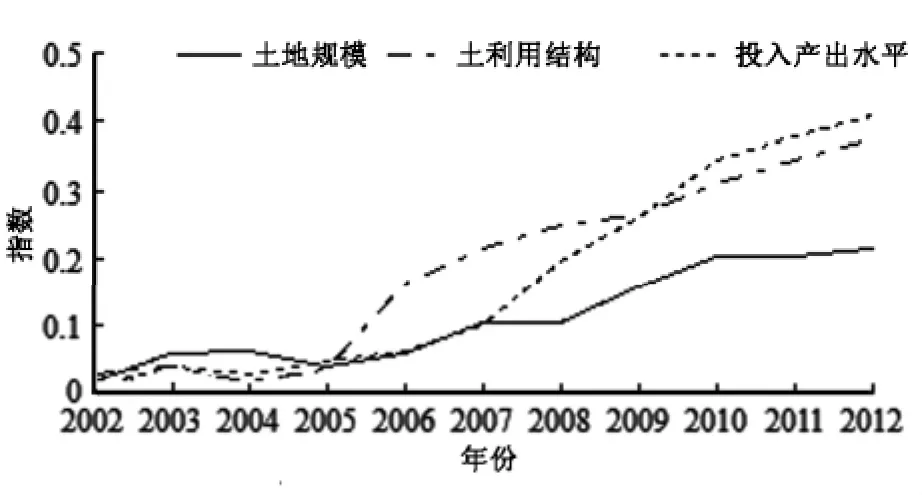

图4 土地城镇化各因数变化曲线Fig.4 The change curves of land urbanization factors

图2为西安市2002—2012年城镇化进程中人口与土地的协调发展情况。2002—2012年,人口与土地的协调度和协调发展度均呈波动上升的趋势,发展度呈逐年上升趋势,说明西安市城镇化进程一直处于不断前进发展态势,但在发展进程中,人口与土地的城镇化速度出现了不均衡现象。根据图2和协调发展类型等级划分标准(表1),可将西安市城镇化进程划分为4个阶段。

①2002—2005年,人口与土地的协调发展度小于0.4,属于非协调发展状态。从协调与发展两方面来看,2002—2005年人口、土地的协调度C值分别为0.550 9,0.950 3,0.708 3,0.772 3,明显高于发展度T值(分别为0.043 1,0.122 6,0.120 3,0.138 4)。可见,在该阶段发展度T偏低是影响西安市人口与土地协调发展水平低的主要原因。即该阶段属于城镇化发展初期,西安市非农业人口比例、人均可支配收入、本年征用土地面积及建成区面积等实际指标均处于较低水平,从而使发展度T偏低,一直处于0.2以下。

②2006—2007年,人口与土地的协调发展度超过0.5,进入初级协调发展状态。新型城镇化的提出使西安市大量土地被征收、占用,加速了土地城镇化,逐步缩小了其与人口城镇化的差距,甚至略超过人口城镇化的发展,使人口与土地的协调度C超过0.95。然而,由图2不难发现,发展度T仍处于较低水平。因此,西安市人口与土地协调发展水平偏低的主要原因仍然是发展度T较低。该阶段属于过渡阶段,各实际指标较之前均有小幅提高,但人均消费额及人均城市道路面积等指标依然相对较低。

③2008—2009年,人口与土地的协调发展度处于0.6~0.8之间,步入良好协调发展状态。协调度C基本保持较高水平未变,至2009年发展度T上升到0.619 8,较2007年上升了84%。主要是由于二三产业从业人员比例、人均居住面积及建成区面积、地均财政收入等指标的大幅上升所致。虽然此阶段发展度T有所提升,但与协调度C相比还有一定差距,即发展度T依旧是制约人口与土地总体协调发展水平的主要因素。

④2010—2012年,人口与土地的协调发展度超过0.8,达到优度协调发展状态。西安市在保持人口与土地协调度C基本稳定的前提下,政府逐步提高二者的发展水平,各实际指标与上一阶段相比均有大幅提高,尤其是人均可支配收入、人均消费额及建成区面积、建成区绿地率、地均固定资产投资等指标的上升,使发展度T与协调度C之间的差距逐步缩小,至2012年协调度与发展度分别达到0.999 8和0.954 4,均处于较高的水平。

总之,西安市城镇化进程中人口与土地的协调发展状况由非协调状态,经初步协调及良好协调阶段,逐步过渡到优度协调状态,其原因不仅在于发展度T的逐步提高,还在于其发展过程中逐步形成的较为良好的协调发展机制。协调发展机制的创新与完善,既有利于提高西安市城镇化总体水平,又有利于推进西安市新型城镇化持续快速发展。

3.2.2 人口系统与土地系统内部分析。图3反映了2002—2012年西安市人口城镇化系统中人口构成、人民生活水平的变化态势。图4展示了土地城镇化系统中土地规模、利用结构和投入产出水平3个因数的变化态势。可知,土地城镇化系统中各因数发展比较均衡。而人口城镇化系统中人口构成与人民生活水平的发展则很不均衡。2002—2007年,人口构成与人民生活水平变化幅度不大,基本趋于稳定;2007—2012年,人口构成和人民生活水平指数分别由0.161 0和0.125 2上升到0.750 3和 0.196 0,二者间差距由 0.035 8增大到0.554 3,人口构成指数大幅度上升,而人民生活水平仅略微提升,说明在此期间,人口城镇化指数提高的主要原因在于人口构成指数的不断增长,即非农业人口比例、二三产业从业人员比例等各指标的大幅增加,但城镇化后居民的生活水平却一直处于较低水平,基本保持不变。

2007年新型城镇化提出之后,西安市呈现出片面追求城镇化率的提高而忽视城镇化后居民的生活质量问题,导致低水平的城镇化。其主要原因在于西安市大量农民工的存在。如2012年,西安市区城镇常住人口为538.42万人,非农业人口为360.05万人,有178.37万人(占西安市区城镇常住人口的33.13%)的农民工生活在西安市区,却不能真正融入城市,享受不到城市的医疗卫生、教育及就业等基本社会保障服务,生活水平一直处于较低水平。因此,今后新型城镇化进程中,西安市应将农民工市民化及提高城镇居民的生活水平作为工作重点。

4 结论及建议

西安市城镇化进程经历了由2006年前的土地城镇化滞后型到2006年之后的人口城镇化滞后型的发展过程,至2012年二者城镇化指数几乎达到相等状态。人口与土地的协调发展度呈逐年波动上升态势,由2002年的不协调状态逐步经过初级、良好协调发展阶段,最终发展为2012年的优度协调发展状态。

土地城镇化系统中各因数(土地规模、利用结构及投入产出水平)的发展较为均衡。人口城镇化系统中人口构成与人民生活水平的发展极不均衡,2007年之后,人口构成因数明显提高了,而人民生活水平基本保持不变,一直处于0.2以下,发展较缓慢。虽然西安市城镇化中人口与土地的协调发展状况逐年改善,但是,人口城镇化系统中人口构成与人民生活水平的差距却逐年扩大,城镇化的质量还很低。

1)要实现新型城镇化,提高城镇化质量是关键,以人为本,关注民生,着力提高人民的生活水平,将解决转移人口居住、就业和社会保障问题放在更加突出的位置,从调整财政支出结构、坚持基本保障线及推进城乡社保等方面完善财政保障机制[17]。

2)新型城镇化进程中,要牢牢抓住十八大《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》的精神,在进行户籍、就业制度及社会保障等制度改革时,充分考虑城镇化后居民的意愿及其生活保障问题,解除他们的后顾之忧。

3)为保持人口与土地优度协调发展的状态,在新型城镇化发展中,要不断创新与完善人口与土地的协调发展机制,促进新型城镇化的持续快速发展。

[1]陆大道,姚士谋,李国平,等.基于我国国情的城镇化过程综合分析[J].经济地理,2007,27(6):883-887.

[2]陶然,曹广忠.“空间城镇化”、“人口城镇化”的不匹配与政策组合应对[J].改革,2008(10):83-88.

[3]许玉明.从“空间城镇化到人口城镇化”的制度创新[J].改革,2009(4):148-150.

[4]李坤,严伟.探寻“空间城镇化”和“人口城镇化”的有效路径[J].改革,2009(4):158-160.

[5]熊柴,高宏.人口城镇化与空间城镇化的空间不协调问题——基于财政分权的视角[J].财经科学,2012 (11):102-108.

[6]李明月,胡竹枝.广东省人口城市化与土地城市化速率比对[J].城市问题,2012(4):33-36.

[7]曹文莉,张小林,潘义勇,等.发达地区人口、土地与经济城镇化协调发展度研究[J].中国人口·资源与环境,2012,22(2):141-146.

[8]陈春.健康城镇化发展研究[J].国土与自然资源研究,2008(4):7-9.

[9]陈凤桂,张虹鸥,吴旗韬,等.我国人口城镇化与土地城镇化协调发展研究[J].人文地理,2010,25(5):53-58.

[10]刘娟,郑钦玉,郭锐利,等.重庆市人口城镇化与土地城镇化协调发展评价[J].西南师范大学学报:自然科学版,2012,37(11):66-72.

[11]范进,赵定涛.土地城镇化与人口城镇化协调性测定及其影响因素[J].经济学家,2012(5):61-67.

[12]李红波,张小林.我国发达地区新型城市化的内涵及测度研究——以江苏省为例[J].地域研究与开发,2011,30(6):60-64.

[13]薛辉.统计分析与SPSS的应用[M].3版.北京:中国人民大学出版社,2011.

[14]邵波,陈兴鹏.中国西北地区经济与生态环境协调发展现状研究[J].干旱区地理,2005,28(1):136-141.

[15]张秀梅.区域生态环境与经济协调发展评价研究[D].南京:南京大学,2011.

[16]薛红霞,刘菊鲜,罗伟玲.广州市城乡发展协调度研究[J].中国土地科学,2010,24(8):39-45.

[17]陈佳丽.河南省促进新型城镇化的财政保障机制研究[J].地域研究与开发,2013,32(6):50-53.

Research on Coordination Degree of Population and Land in the Process of Urbanization in Xi’an City

Wang Yunxia,Nan Ling

(College of Economics and Management,Northwest A&F University,Yangling 712100,China)

Taking Xi’an City as the study area,through establishing coordinated development evaluation system of population urbanization and land urbanization,then using factor analysis and coordinated development degree model to quantitatively analyze the coordinated development degree of population and land in the process of urbanization of Xi’an City from 2002 to 2012.Results show that:1)Population urbanization index and land urbanization index in Xi’an increased year by year during 2002—2012,before 2007 it was land urbanization lag type,followed by the type of population urbanization lagging;2)Coordinated development degree of population urbanization and land urbanization increased year by year,rising from 0.154 0 in 2002 up to 0.976 8 in 2012;3)The development of demographic composition and people’s living standard in the population urbanization system was not balanced,demographic composition increased rapidly,however,people’s living standard was basically stable at a lower level.It is concluded that in the new urbanization process,government of Xi’an City should keep goodness coordination development of population and land and focus on improving living standards of urban residents.

population urbanization;land urbanization;coordinated development model;Xi’an City

F301.2

:A

:1003-2363(2015)02-0085-06

2014-03-25;

:2015-03-02

教育部人文社会科学项目(10XJCZH010)

王云霞(1990-),女,山东聊城市人,硕士生,主要从事土地经济与管理研究,(E-mail)wangyx6863691@126.com。

南灵(1963-),女,陕西泾阳县人,副教授,硕士生导师,硕士,主要从事土地资源管理研究,(E-mail)nanling68@126.com。