前后路减压治疗胸腰段脊柱骨折合并脊髓损伤的临床对照研究*

2015-03-19余贵华石卫星向福胜刘为民

余贵华, 石卫星, 向福胜, 刘为民

(湖北省鄂州市中心医院骨科, 湖北 鄂州 436000)

胸腰段脊柱骨折合并脊髓损伤临床并不少见,骨折主要见于胸11-腰2阶段,为脊柱生理弧度交汇处,因骨折常致脊髓、马尾神经损伤,故称为胸腰段脊柱骨折合并脊髓损伤[1]。骨折及脊髓损伤对患者影响严重,常致不同程度瘫痪。对于较为严重骨折及脊髓损伤,临床通常采取手术方法治疗。随着技术发展,临床已有多种手术路径可供选择,其中前路减压及后路减压临床均广泛应用[2,3]。

1 资料与方法

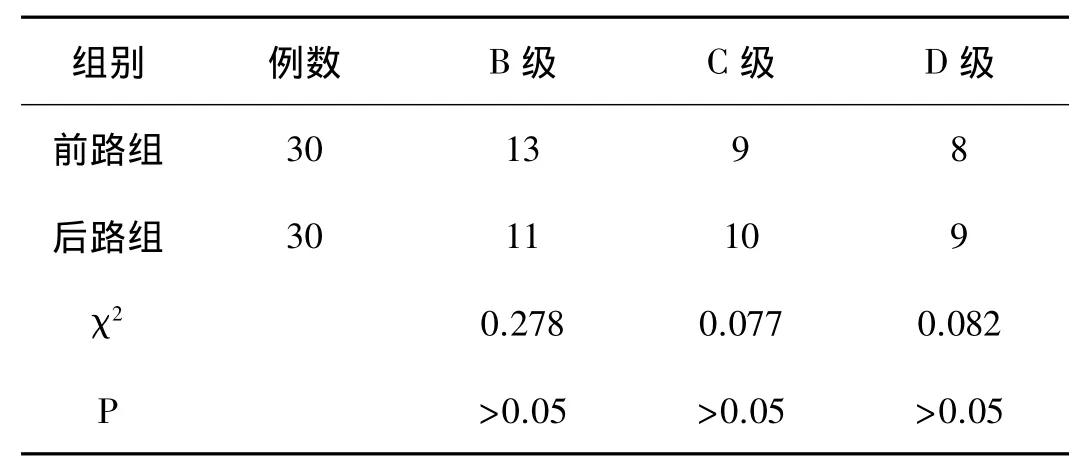

1.1 一般资料:选择胸腰段脊柱骨折合并脊髓损伤患者60例患者入选本研究,均经患者及家属知情同意,且符合伦理委员会基本要求。患者男37例,女23例,年龄 23~57 岁,平均(42.7±9.7)岁,治疗前病程 1d~6d,平均(3.4±2.2)d。60 例患者均符合《骨与关节损伤》对胸腰段脊柱骨折合并脊髓损伤诊断标准[4],均未合并先天性心脏病、严重肝肾功能不全及严重过敏过敏史。随机分为两组,两组患者年龄、合并疾病等一般资料均无明显统计学差异,P>0.05。两组患者ASIA分级情况分析见表1。

表1 两组患者ASIA分级情况分析(n)

1.2 病例纳入标准:①年龄18~60岁;②符合胸腰段脊柱骨折合并脊髓损伤诊断标准,均为单节段脊柱骨折,且ASIA分级B、C、D级;③骨折时间<7d;④患者签署知情同意。

1.3 病例排除标准:①年龄<18岁,或>60岁;②病理性骨折;骨折疏松性骨折等;强直型脊柱炎患者;③多节段骨折;④孕妇、产妇或哺乳期患者均排除。

1.4 方法:60例患者入院后均完善相关检查,入室后开通静脉通道,均行气管插管全身麻醉。

1.4.1 前路组:患者取右侧卧位,经胸、腹膜入路行手术治疗。不同节段骨折采取不同手术切口,如L1骨折,则采取第12肋手术入路改良术式。术者沿12肋走形弧形向前下方切开,至左侧髂前上棘,分离浅、深筋膜及12肋骨,并切除,结扎12肋肋间神经及血管,并将胸膜推开,切开腹部切口肌肉,暴露腹膜,并将胸膜、腹膜、膈肌牵向中线保护。术者进一步分离,逐渐暴露骨折椎体及临近2个椎体,应用骨凿、咬骨钳切除骨折椎体并行次全切除术,清除骨折碎块及椎间盘组织,显露T12、L1、L2,与上下两正常椎间孔连线于伤椎前开一骨槽,宽8~10mm,做好植骨床,并以骨槽为参照,于伤椎打入椎体螺钉,同时清除干净碎骨快及椎间盘组织。前方减压后,需仔细探讨脊髓是否受压,后于相邻上下椎体打入椎体螺钉,安装前路内固定矫形器械,纠正脊柱侧凸或后凸,最后植骨。C臂机透视位置满意后,冲洗、止血、逐层关闭,放置引流管,缝合。

1.4.2 后路组:患者俯卧位,以伤椎为中心行胸、腰背部正中纵型切口,逐层切开、分离,暴露伤椎及相邻椎体,于C臂机定位后,于伤椎相邻上下椎体椎弓根打入椎弓根螺钉,后切除伤椎椎板,探查脊髓受压情况,术者应用L型推杆突入椎管内,将骨折块打向前方复位,彻底解除受压,确认受压解除后,链接连接棒与椎弓根,并使用撑开器撑开复位,矫正脊柱侧凸及后凸,C臂机下确认脊髓受压解除后、内固定位置合适且固定牢固后,逐层关闭、缝合。60例患者均随访6个月,并嘱咐患者第5周复诊,观察触觉评分、运动评分及Cobb’s角、伤椎高度。

1.5 统计学处理:采用SPSS13.0统计软件进行统计分析,采用χ2检验计数资料,计量资料以(±s)表示,采取 t检验,P<0.05,统计学差异显著。

2 结 果

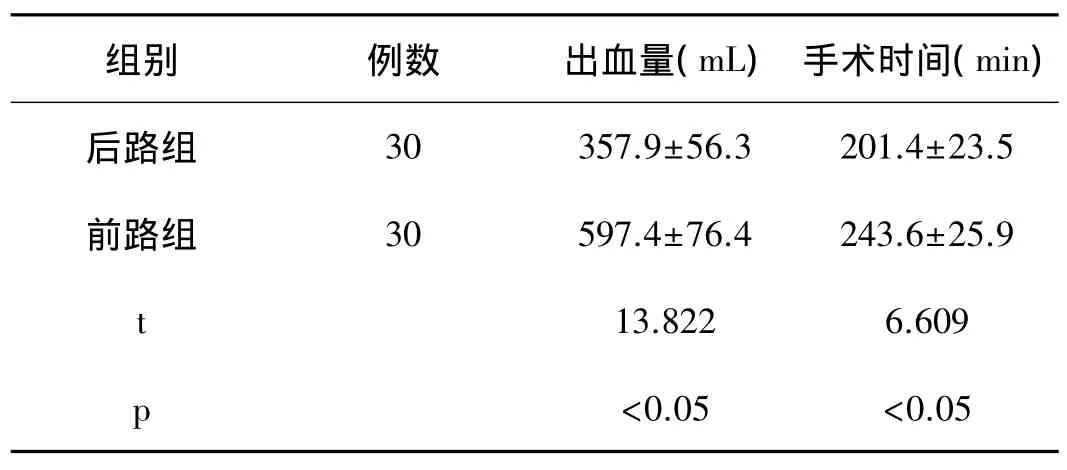

2.1 两组患者术中情况分析比较:前路组出血量、手术时间分别为(597.4±76.4)mL、(243.6±25.9)min,均显著高于后路组,P<0.05。见表2。

表2 两组患者术中情况分析比较(±s)

表2 两组患者术中情况分析比较(±s)

组别 例数 出血量(mL) 手术时间(min)后路组 30 357.9±56.3 201.4±23.5前路组 30 597.4±76.4 243.6±25.9 t 13.822 6.609 p<0.05 <0.05

2.2 两组患者治疗前后触觉评分、运动评分分析比较:经分析,两组治疗前触觉评分、运动评分均无明显差异,P>0.05;治疗后前路组触觉评分、运动评分分别为(75.6±13.3)分、(76.4±16.3)分,均优于后路组,均P<0.05。见表3。

表3 两组患者治疗前后触觉评分、运动评分分析比较(±s)

表3 两组患者治疗前后触觉评分、运动评分分析比较(±s)

组别 例数 触觉评分治疗前 治疗后运动评分治疗前 治疗后后路组 30 44.6±13.6 56.3±13.7 37.9±16.4 54.3±16.9前路组 30 44.9±14.2 75.6±13.3 38.7±16.7 76.4±16.3 t 0.086 5.536 0.187 5.155 p>0.05 <0.05 >0.05 <0.05

2.3 两组患者治疗前后Cobb’s角、伤椎高度比较:两组患者Cobb’s角、伤椎高度治疗前无显著差异,P>0.05;治疗后,前路组Cobb’s角、伤椎高度分别为(43±4)°、(3.7±0.6)cm,与后路组比较差异显著,P<0.05。见表4。

表4 两组患者治疗前后Cobb’s角、伤椎高度比较(±s)

表4 两组患者治疗前后Cobb’s角、伤椎高度比较(±s)

组别 例数 Cobb’s角(°)治疗前 治疗后伤椎高度(cm)治疗前 治疗后后路组 30 21±4 30±3 1.4±0.2 2.4±0.5前路组 30 20±3 43±4 1.5±0.3 3.7±0.6 t 1.095 14.241 1.519 9.117 p>0.05 <0.05 >0.05 <0.05

3 讨 论

胸11~腰2节段为机体应力集中部位,胸腰段脊柱活动度较小,椎管矢状径、冠状径较小,骨折后较易发生脊髓受压而致损伤[5]。脊髓或马尾神经损伤,严重者可致患者下肢感觉、运动障碍,甚至瘫痪,严重影响患者的生活质量。通常,临床采取手术治疗,以解除脊髓受压、稳定骨折、促进骨折愈合及维持脊柱解剖生物力学结构等。随着临床研究深入,以及临床理念发展、技术改进、器械发展,手术时机把握、路径选择、矫形器械选择等均更为成熟、合理。本研究主要探讨了前、后路减压方法对患者影响,结果表明,前路减压虽术中出血量大及手术时间长,但患者预后更佳,触觉评分、运动评分均较优,P<0.05。

以往,临床多采取后路手术治疗胸腰段脊柱骨折合并脊髓受压损伤,该方法应用较早,技术较为成熟[6]。传统后路入路减压具有多方面优势:创伤小、出血量更小,对患者损伤较小,术中操作较为简便。但对于脊髓前方受压所致损伤时,该方法难以清除骨折碎块,故难以解除脊髓前方受压。随着技术日益完善,后路手术可较佳的完成后路减压、复位内固定,对治疗胸腰段骨折及脊髓受压具有较佳疗效。前路手术于近年兴起,对脊髓受压具有重要价值。研究[7]表明,胸腰段脊柱遭受暴力损伤后,骨折主要发生于脊柱的前中柱,椎间隙不稳及骨缺损导致前柱承载、支撑力不足。临床研究表明,胸腰段骨折后脊髓受压主要来自于硬脊膜前方,损伤最严重部位主要见于前、中柱。前路手术既可于直视条件下清除椎管内碎骨快,并解除椎间盘对脊髓的压迫,即解除脊髓受压,同时可避免因后路手术减压时对脊髓的牵拉。相关研究[8]表明,经前路完成椎体间支撑植骨、内固定,可恢复伤椎高度及生理解剖学形态,并可提供较大椎间孔空间,利于脊髓、神经根恢复。总体而言,前路手术治疗胸腰段骨折及脊髓受压具有多方面优势:操作视野清晰,且直观,可彻底解除脊髓受压;可恢复前、中柱力学承载强度,有助于恢复脊柱的稳定性;应用内固定器矫正脊柱畸形,可较佳恢复脊柱解剖形态及生物力学形态。应用前路减压应掌握其适应症,该方法不足之处主要为损伤较大、出血量大,临床应加以注意。

[1] 周玉军,刘法敬,胡成栋.颈椎前路术后椎间隙撑开高度与轴性症状相关性研究[J].现代中西医结合杂志,2014,23(13):1384~1385,1388.

[2] 张云,雷志福,罗斌.前路减压双钉棒治疗胸腰段爆裂骨折[J].临床骨科杂志,2013,16(5):592~593.

[3] 朱勋兵,韩俊柱,王胜.微创经皮椎弓根置钉治疗无神经损伤胸腰椎骨折[J].中华全科医学,2014,12(8):1208~1210.

[4] 桂凯红.后路复位固定椎体间植骨融合治疗胸腰椎骨折脱位的临床疗效及对神经功能的影响[J].临床和实验医学杂志,2014,13(10):826~829.

[5] 林建新,林建民,肖胜捷.后路内固定融合术治疗脊柱胸腰段骨折的疗效观察[J].中国医药科学,2014,4(2):55~57.

[6] 荣树.改良微创椎弓根钉固定治疗胸腰段骨折[J].生物骨科材料与临床研究,2013,10(5):28~31.

[7] 王良意,周杰,曹前来.颈前路椎体次全切除联合椎间隙减压融合内固定术治疗多节段颈椎病[J].中国脊柱脊髓杂志,2013,23(12):1092~1096.

[8] 江伟.椎体成形术和后凸成形术治疗骨质疏松性脊柱骨折疗效分析[J].检验医学与临床,2013,10(19):2585~2586.