高职毕业生工作搜索行为及其影响因素分析

2015-03-10惠献波

惠献波

(河南财政税务高等专科学校 河南郑州 451464)

·教育与心理·

高职毕业生工作搜索行为及其影响因素分析

——基于合理行动理论(TRA)的估计

惠献波

(河南财政税务高等专科学校 河南郑州 451464)

本研究以合理行动理论(TRA)为依据,基于河南省280名高职毕业生的调查数据,运用结构方程模型(SEM)对高职毕业生工作搜索行为及其影响因素进行了实证分析。分析表明:高职毕业生工作搜索态度、主观准则两变量对其工作搜索行为具有显著正向影响;工作搜索自我效能感的影响没有达到显著性水平;高职毕业生工作搜索意向在其工作搜索态度、主观准则和工作搜索行为之间具有中介作用。

高职毕业生;工作搜索;影响因素;行动理论(TRA)

在近年来,高校应届生毕业生数量急剧膨胀,就业问题变得更加严峻,大学毕业生的就业质量不仅直接关系到千家万户的生计指数,更关系到整个国家经济发展及社会和谐程度,面对如此不利的外部就业环境,高等学校与毕业生必须主动采取措施加以应对。因此,做好毕业前的工作搜寻对于应届大学生能否找到适宜的工作岗位十分重要。

工作搜索行为是指个体为了获取与具体工作相关信息所从事的种种行为总称。公元1961年,斯蒂格勒公开发表了《信息经济学》一文,此论文的发表成为了工作搜寻理论的奠基性作品。斯蒂格勒认为所谓搜寻就是指某一购买者在购买某种具体商品及服务时,必定询问更多卖者,以确定最合宜的价格,与之相关的现象就叫做搜寻。Blau(1993)认为,工作搜索行为主要包括准备阶段和积极行动阶段两部分,在不同阶段,工作搜索的具体行为是有相异的。为此,必须针对不同阶段的具体搜索行为进行相异操作[1]。Feldman(2003)通过分析职业的不确定因素(认知、情感)对工作搜索行为的具体影响,最后得出结论:个体选择职业的具体目标、与职业相关承诺是否缺失与个体工作实践搜索行为的延迟程度呈正向相关关系,同集中性工作搜索行为呈现负向相关关系[2]。国内学者关于工作搜寻的研究起步较晚,刘宗谦、曹定爱(2001)运用博弈论模型对工作搜寻进行了研究,他们认为,随着公司数量的增多,获取均衡的年薪机率越高[3]。何亦名、朱卫平(2008)通过问卷调查分析,认为分割的劳动力市场,直接延长了毕业生工作搜寻时间,并提升了工作搜寻费用[4]。张雄(2009)从工作搜寻具体理论为基点,认为工作搜寻费用是造成毕业生“就业难”的重要原因[5]。罗智渊(2011)基于首都经济贸易大学调查资料,认为社会资本与工作歧视是影响高校毕业生就业率的重要因素之一[6]。

由此可知,国外学者对个体工作搜索、再就业方面研究较多,国内学者也是仅从人力资本等视角对高校毕业生工作搜索、再就业进行详细研究。然而,专门针对高职毕业生工作搜索方面的研究还比较少。为此,本文在高职毕业生“就业难”的大背景下,从工作搜寻视角出发,通过问卷调查,基于计划行为理论从微观角度分析影响大学生就业的因素,以便于高职毕业生在工作搜寻进程中有的放矢,为政府制定有关高职毕业生就业政策提供参考。

一、数据说明与模型构建

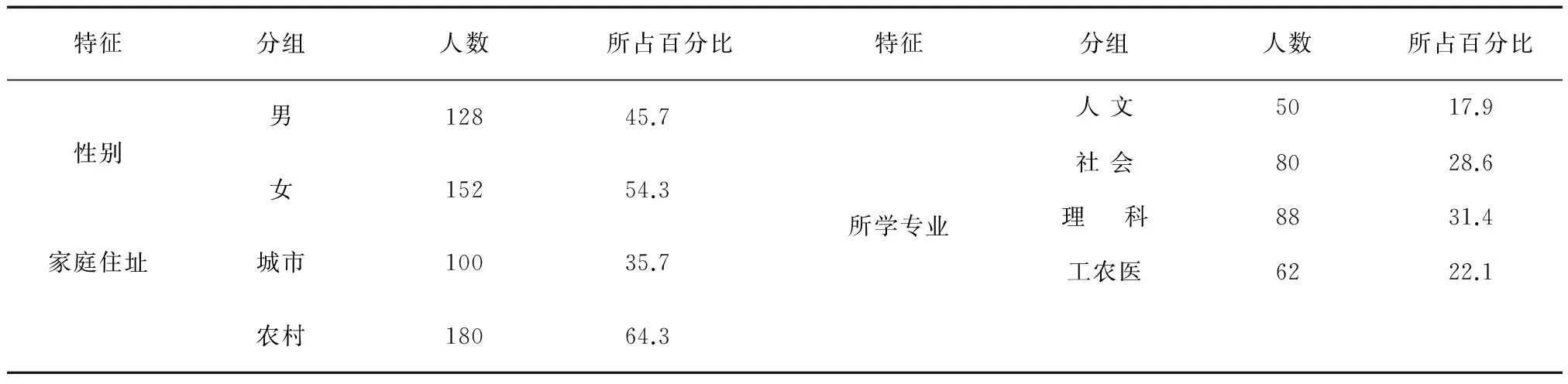

本文数据资料来源于笔者2013年11月至12月对河南省二十所高职院校的毕业生所作的典型抽样调查,本次调查共发放问卷308份,回收问卷290份(详见表1)。其中,有效调查问卷280份,问卷有效率为96.5%。

表1 样本构成情况

(二)模型(SEM)构建

1.假设的提出

Fishbein认为个体行为态度最终决定一个人具体行为意向,而其行为意向又会直接导致对预期行为结果及其评价[7]。在Fishbein研究基础之上,Ajzen提出了合理行动理论(TRA),认为具体行为意向主要受个体行为态度、主观规范直接影响,行为意向是决定个体具体行为的最为直接的因素[8]。

假设1:工作搜索态度对高职毕业生工作搜索意向与工作搜索行为有正向影响

行为态度指个体对某一项特定行为所持的正、负两方面的态度与看法,即指由个体对某一项特定行为的评价与分析,经过概念系统化之后所形成的最基本观点及态度。高职毕业生文化程度较高,非常向往城镇的生活环境与生活方式。因此,在工作搜索过程中,高职毕业生对工作性质、工作环境质量、相关福利待遇及个人职业生涯前景等方面有着非常高的潜在需求意愿,一旦在工作方面有某些不如意的地方,高职毕业生就会积极利用网络、政府、社会机构所提供的相关服务手段来实施工作搜索行为。因而,工作搜索态度对高职毕业生工作搜索意向与工作搜索行为有正向影响。

假设2:主观准则对高职毕业生工作搜索意向与工作搜索行为有正向影响

主观规范指个体对于是否采取某一项特定举动行为所能够感受到的来自其周围比较重要人士,如亲戚、恋人及同学等方面的各种压力。高职毕业生正在逐步摆脱对传统乡土社会网络的基本依赖,逐步建构起以业缘、同学、朋友为主线,具有明显城市特征的新型社会关系网络。这种关系网络的建立使得高职毕业生进一步开拓了眼界、积攒了社会经验。因此,在其工作搜索过程中,高职毕业生更加倾向于寻找适合个人全面发展的工作机会,最终,提升了高职毕业生工作搜索意向、工作搜索行为水平与能力。

假设3:工作搜索自我效能感对高职毕业生工作搜索意向与工作搜索行为有正向影响

计划行为基本理论认为,除了预测因素之外,应当考虑个体所感知到的行为控制方面因素,即感知到的行为控制力。高职毕业生经历了较好的正规教育,文化程度也相对较高,于是,他们在对个体职业选择过程中,追求个性发展,渴望融入大城镇生活的潜在意愿较为强烈,一旦遇到失业状况,他们更愿意花费较多的时间、成本去努力展开工作搜索行为。

假设4:高职毕业生工作搜索意向在工作搜索态度、主观准则、工作搜索自我效能感与工作搜索行为之间具有中介作用

由计划行为理论(TRA)可知,个体在执行或者不执行某项行动时,个体所具有的行为态度、感知执行行为的社会压力(即主观准则)、所感知到的执行某一种行为的容易与困难程度(感知到的行为控制力)共同决定个体行为意向。因此,工作搜索态度、主观准则与工作搜索自我效能感三变量会通过工作搜索意向间接地对工作搜索行为产生直接或间接的影响。

2.模型建立

高职毕业生工作搜索意向与工作搜索行为影响因素的结构方程理论模型由测量方程与结构方程模型两部分构成[9],具体模型可表述为:

测量方程:

X=Λxξ+δ, Y=Λyη+ε

(1)

结构方程:

η= γξ+βη+ζ

(2)

公式中,X表示由外生指标组成的向量,Y表示由内生指标组成的向量;δ和ε分别为X、Y在测量上的误差;Λx表示指标X与潜变量ξ的关系,Λy表示指标Y与潜变量η的关系;ξ表示外生潜变量,η表示内生潜在变量;γ与β分别表示外生潜变量ξ对内生潜变量η之间的相互影响结构系数矩阵;ζ为残差项。

二、模型检验

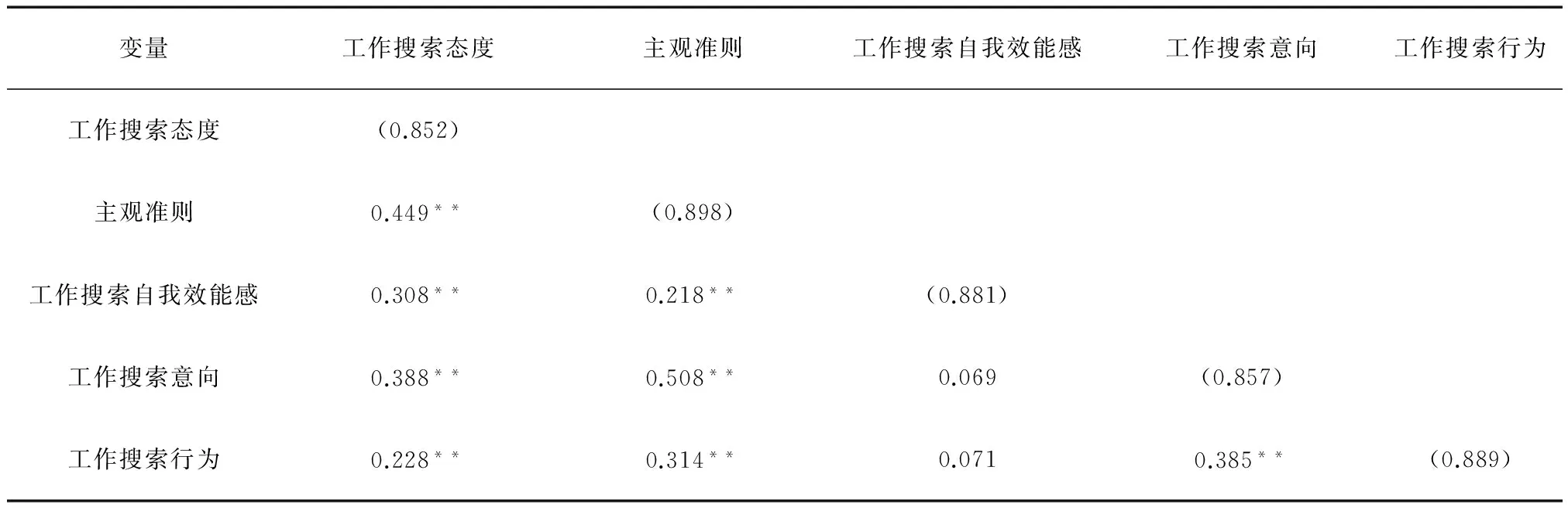

(一)主要变量相关性与信度分析

由表2数据可知,除了工作搜索自我效能感、工作搜索意向、工作搜索行为这三个变量之外,高职毕业生工作搜索态度等重要变量之间均存在显著的相关性(p<0.01,p<0.05),内部一致性系值处于0.852~0.898之间,数值远远超过了推荐临界值(0.70)的要求,因此,此次抽样调查问卷可靠性与可信程度较高。

表2 相关分析与信度分析值

注:括号里数字表示信度系数值;**表示p<0.01,*表示p<0.05。

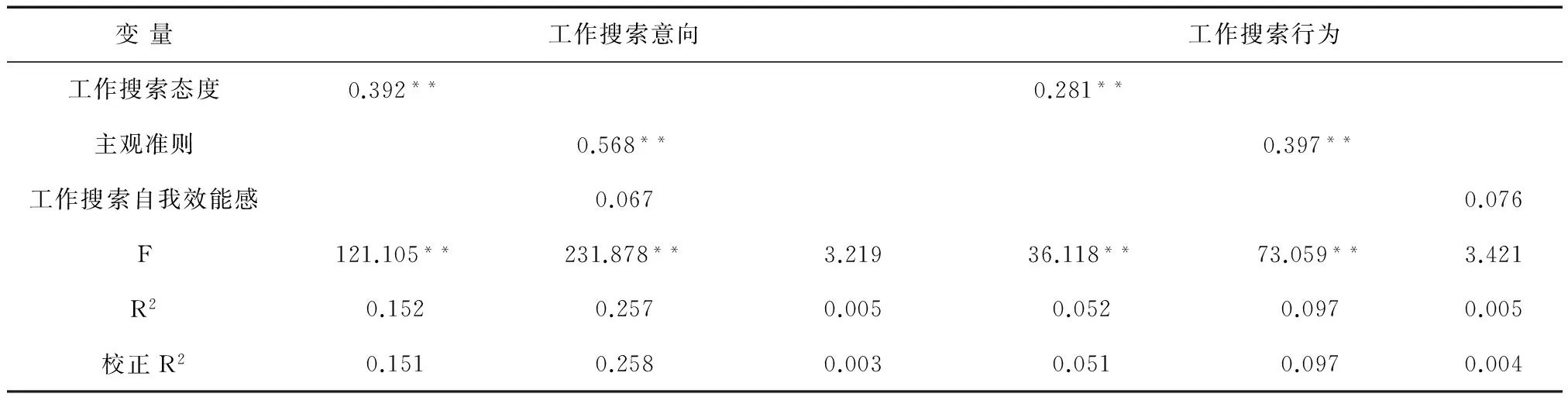

(二)主要变量的回归分析

由表3可知,高职毕业生工作搜索态度这一变量对于工作搜索意向与工作搜索行为两变量的影响系数值分别为:0.391、0.282;高职毕业生主观准则这一变量对于工作搜索意向与工作搜索行为两变量影响系数值分别为0.568、 0.398,这说明工作搜索态度、主观准则这两个变量同高职毕业生工作搜索意向、工作搜索行为呈正向相关关系。然而,工作搜索自我效能感这一变量同高职毕业生对工作搜索意向、行为影响的系数数值分别为0.068、0.075,由于p>0.05,因此,工作搜索自我效能感这一变量同高职毕业生对工作搜索意向、行为影响没有通过显著性检验。

表3 回归分析值

注:**表示p<0.01,*表示p<0.05。

(三)工作搜索意向中介作用分析

综上所述,工作搜索态度、主观准则这两个变量同高职毕业生工作搜索意向、工作搜索行为呈正向相关关系,并且通过了显著性检验(P<0.01)。然而,工作搜索自我效能感这一变量对高职毕业生工作搜索意向、工作搜索行为的影响没有通过显著性检验(P>0.05)。根据Baron、Kenny中介作用基本理论可知,只有解释变量对于被解释变量、中介变量的潜在影响通过显著性检验时,我们才能准确地分析出中介变量的中介效应水平的高与低。因此,本文则可以直接运用结构方程(SEM)来验证高职毕业工作搜索意向对于工作搜索态度、主观准则、生工作搜索行为这三个变量之间的中介作用及影响程度。

(四)结构方程模型拟合指数检验

本研究选取χ2/df(相对卡方)、RMSEA(近似误差均方根)等六类指标来具体评价高职毕业生工作搜索意向与工作搜索行为影响因素的结构方程与调查数据之间拟合程度的优与劣。由表4可知,本次抽样调查数据的RMSEA、GFI等指数测算值均超过最低建议值,充分说明测量方程模型与调查数据之间的总体拟合度优良。

表4 结构方程模型拟合指数一览表

三、结果分析与讨论

图1 结构方程路径图

由图1可知,高职毕业生工作搜索态度变量对其工作搜索意向、工作搜索行为两变量的影响路径系数值分别为:0.36、0.50。然而,高职毕业生工作搜索态度对其工作搜索行为影响的路径系数仅为0.06,而且没有通过显著性检验(P>0.05,P=0.327)。这说明工作搜索意向这一变量在高职毕业生工作搜索态度、工作搜索行为两个变量之间充当着完全中介角色。个体主观准则变量对高职毕业生工作搜索意向影响的路径系数为0.35(P<0.01)、工作搜索意向对工作搜索行为影响的路径系数为0.50(P<0.01)。同时,高职毕业生工作搜索态度这一变量对高职毕业生工作搜索行为的影响路径系数值为0.10,而且没有通过显著性检验(P>0.05,P=0.062),由此,可以充分说明高职毕业生工作搜索意向这一变量在高职毕业生个体主观准则、工作搜索行为中间完全可以充当中介角色。

(一)工作搜索态度对工作搜索意向、工作搜索行为的影响

工作搜索态度变量对高职毕业生工作搜索意向、工作搜索行为呈正向相关关系,且通过了显著性检验,这与前文假设一致。高职毕业生具有较高的文化水平、较强的实践技能水平,同时,高职毕业生对新生事物的认知能力也明显强于其他工人。为了实现自己心中的梦想,高职毕业生会在工作搜索方面更倾向于多花时间、成本(费用),高职毕业生极力增加搜索工作机率,以求早日获取最佳工作机会。

(二)主观准则对工作搜索意向、工作搜索行为的影响

本研究表明,个体主观准则对高职毕业生工作搜索意向、工作搜索行为两变量呈正向相关关系,且通过了显著性检验。随着社会经济发展,高职毕业生外出工作机率增多,外出务工行为已逐渐成为一种潜在“意识形态”或规范,而且此行为也被认为是一种有出息、有本事行为的基本评价指标。在此大的社会环境下,高职毕业生对工资、工作环境、个人发展规划等方面的需求均比父兄一辈更加强烈,为了此,在工作搜索进程中,高职毕业生会更加注重个人喜好是否实现、工作环境质量、发展空间大小等等方面因素。因此,当遭遇失业时,高职毕业生具有十分强烈的工作搜索意向,实施积极、主动的工作搜索行为速度非常快。

(三)工作搜索自我效能感对高职毕业生工作搜索意向、工作搜索行为的影响

工作搜索自我效能感是失去工作者成功处理与工作搜索相关问题的一种基本信念,它可以直接影响高职毕业生工作搜索行为的动机、从事艰难工作的耐力。较强的工作流动性可以提升高职毕业生的社会阅历,开阔高职毕业生的眼界,增强高职毕业生对新生事物的接受与认可能力,降低高职毕业生工作搜索行为保守性、心理封闭性,最终,有益于提升高职毕业生自我依赖感与自我效能感。

(四)高职毕业生工作搜索意向在其工作搜索态度、主观准则与工作搜索行为之间的中介角色

工作态搜索态度是高职毕业生对其所进行的工作搜索行为的基本认知,它直接决定了高职毕业生在工作搜索过程中的行为意向、实际工作搜索行为的基本能力与水平。个体主观准则是针对其工作搜索行为最终结果,高职毕业生所产生的一种主观偏好或感受到的来自社会各方面的压力,对于工作搜索行为基本认知程度会直接影响到高职毕业生实际工作搜索行为能力与水平。这与“工作搜索意向在工作搜索态度、主观准则与失业者工作搜索行为之间具有完全中介作用”这一假设的观点基本相符。由于自身特点,高职毕业生在接受新事物、对外部环境的认知、自我推销技能等方面能力较强,而且个人长远发展目标较为强烈。因此,对高职毕业生工作搜索行为有着非常积极的态度。在实际工作搜索过程中,高职毕业生也会表现出强烈的工作搜索意向,不怕挑战,同时,也不会由于其它原因放弃自己远大理解。

四、政策建议

本文在对高职院校毕业生内在心理特征深入分析的基础之上,对影响高职院校毕业生工作搜索行为潜在意愿的各种因素进行了实证分析。根据实地调查资料及数据统计分析结果,现提出如下对策建议:

(一)加强高职毕业生职业生涯规划教育

职业生涯规划是对毕业生个人职业发展的远景安排规划与资源配置。合理引导高职毕业生从入校就开始全面客观地对自己认知、职业认知进行一次全面的探索与分析,初步确定自己的职业规划目标[10],然后,目标职业具体要求为:明确自我应具备的素质与能力,有针对性地制定上学期间的学习计划及技能提升规划,有计划地努力完成专业知识的学习与职业技能的培养,提升个人的综合素质。

(二)切实转变高职毕业生就业思想观念

调查发现,高职毕业生对就业的期望值越高,最终跳槽率就越高。调查统计,近50%的高职毕业生认为较为满意的薪酬应超过2500元。显然,这个数额对于刚走上工作岗位的大部分高职毕业生来说,还是有些难度的。为此,高等职业院校必须通过合理方式引导毕业生转变就业理念,正确树立“先就业再择业”的就业思想。此外,还应该加强对专业技能、工作经验的学习与积累,要强化高职毕业生专业知识的丰富积累及操作能力的提升,在工作搜寻模式上向集约型转变。

(三)主动调整教学模式,适应市场需求

(1)高等职业院校要积极向毕业生提供准确、及时的就业市场信息,加强对高职毕业生人才市场的潜在需求进行研究,以人才市场需求为导向来对所开设专业设置与专业学科进行调整,改进人才培养模式和教学内容[11]。

(2)高等职业院校要主动向人才市场及单位传达毕业生的相关信息,使人才市场充分了解高职毕业生的相关信息,从而打破人才与市场分割、信息孤立等各种政策性壁垒[12]。

[1]BlauG..Furtherexploringtherelationshipbetweenjobsearchandvoluntaryindividualbehavior[J].PersonnelPsychology, 1993(2).

[2] Feldman D C.. The antecedents and consequences of earlycareer indecision among young adults [J].HumanResourceManagementReview, 2003(3).

[3] 刘宗谦,曹定爱.工作搜寻搏弈[J].数量经济技术经济研究,2001(9).

[4] 何亦名,朱卫平.我国大学毕业生工作搜寻行为的实证分析与逻辑推演[J].学习与实践,2008(9).

[5] 张雄.大学毕业生工作搜寻行为研究[J].发展研究,2010(11).

[6] 罗智渊.基于工作搜寻理论的大学毕业生就业问题研究[J]. 北京行政学院学报,2011(3).

[7] Fishbein M.. An investigation of the relationships between beliefs about an object and the attitude toward that object[J].HumanRelations,1963 (3).

[8] Ajzen I.. The Theory of Planned Behavior[J].OrganizationalBehaviorandHumanDecisionProcesses,1991 (2).

[9] 荣泰生.AMOS与研究方法[M].重庆大学出版社,2009.

[10] 田永坡.工作搜寻与事业研究——基于中国转轨时期劳动力市场的分析[M].北京:中国社会科学出版社,2010.

[11] 王萍.大学毕业生工作搜寻行为——基于劳动经济视角的分析[J].财经问题研究,2010(6).

[12] 周琰,王学臣.大学生的学习观及其与学习动机、自我效能感的关系[J].西华大学学报(哲学社会科学版),2008(2).

[责任编辑 肖 晗]

Higher Vocational Graduates’ Job Searching Behavior and Its Influencing Factors——Estimation on the Basis of the Theory of Reasoned Action ( TRA )

HUI Xian-bo

(HenanFinanceandTaxationCollege,Zhengzhou,Henan, 451464,China)

Guided by the Theory of Reasoned Action ( TRA ) and based on the data of 280 higher vocational graduates collected from Henan province, the paper has made an empirical analysis of higher vocational graduates’ job searching behavior and its influencing factors by adopting the Structural Equation Modeling(SEM). The results show that job searching attitude and subjective norm have prominent positive effects on job searching behavior, that job searching self-efficacy has no significant effects on the graduates and that job searching intention plays an intermediary role between job searching attitude, subjective norm and job searching behavior.

the higher vocational graduates; job searching; influencing factors; the Theory of Reasoned Action ( TRA )

2014-09-25

教育部人文社科青年基金项目“农村职业教育模式运行机制与绩效评价”(项目编号:11YJC790249)。

惠献波(1975—),男,讲师,博士,研究方向:农村职业教育。

G647.38

A

1672-8505(2015)03-0103-06