颈动脉粥样硬化及血流动力学变化与脑梗死的相关性

2015-02-23齐海英

颈动脉粥样硬化及血流动力学变化与脑梗死的相关性

齐海英

(河北省遵化市人民医院 神经内科, 河北 遵化, 064200)

关键词:颈动脉; 动脉粥样硬化; 血流动力学; 超声检查; 脑梗死

大量研究[1-2]证实,颈动脉AS斑块的形成和发展与脑梗死的发病具有密切的相关性,而且颈动脉AS的形成可导致颈动脉血流动力学指标的异常,进而对脑梗死的发生和发展产生影响。本研究针对颈动脉AS及血流动力学变化与脑梗死的相关性进行了研究和分析,现将研究的具体情况报告如下。

1资料与方法

选取2012年1月—2013年12月本院神经内科收治的脑梗死患者100例作为观察组,纳入的患者均符合第4届全国脑血管会议制订的脑梗死诊断标准,均具有颈动脉系统脑梗死的临床特征和体征,患者均经头颅CT、核磁共振成像(MRI)等影像学检查确诊。排除大动脉血栓引起的脑梗死、无症状性脑梗死及脑出血的患者。在纳入的患者中,男72例,女28例,患者年龄为45~84岁,平均年龄为(64.6±9.6)岁。选取同期在本院接受健康体检的健康人100例作为对照组,其中男74例,女26例,年龄为43~86岁,平均年龄为(62.1±10.8)岁,均经临床检查及资料调查排除脑血管病及脑血管病家族史。2组在年龄、性别构成等方面无显著差异(P>0.05)。

对2组患者的AS斑块情况和血流动力学指标进行检测和比较。具体方法为应用彩色多普勒超声仪(GE公司生产),设置探头频率为7.5~10.0 MHz对受检者的颈总动脉分叉处、颈内动脉等处的颈动脉内膜中层厚度(IMT)进行检测,测量3次取平均值,当颈动脉IMT 不规则增厚> 1.2 mm时视为颈动脉AS斑块形成,并根据超声图像中的回声强度将斑块分为软斑、硬斑和混合斑3类,同时对颈动脉的收缩中期内径(D)、收缩期峰值流速(PS)、舒张末期流速(ED)、阻力指数(RI)、搏动指数(PI)、最大剪切率(SR)等血流动力学指标进行检测,均为测量3个心动周期后取平均值,而后再左右两侧取平均值为测量值。

2结果

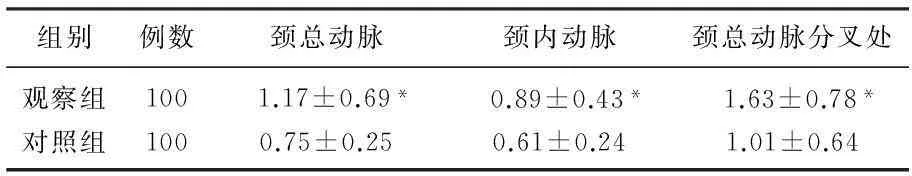

2.1 2组研究对象颈动脉IMT的比较

观察组患者的颈总动脉、颈内动脉、颈总动脉分叉处的IMT均高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 2组颈动脉IMT比较

与对照组比较,*P<0.05。

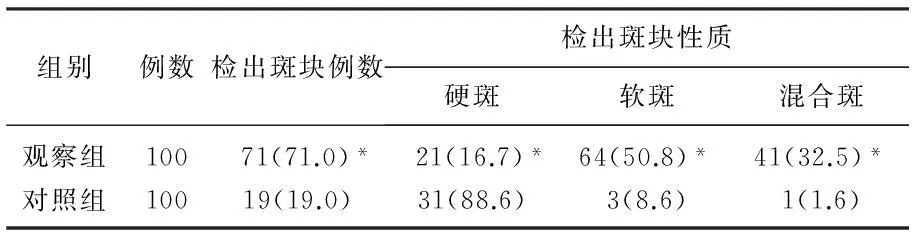

2.2 2组颈动脉硬化斑块检出率及斑块性质的比较

观察组和对照组分别有71例和19例检出AS斑块,观察组患者颈动脉AS斑块的检出率显著高于对照组(P<0.05); 在观察组检出的颈动脉AS斑块中,软斑和混合斑的比例显著高于对照组(P<0.05), 而硬斑的比例显著低于对照组(P<0.05), 见表2。

表2 2组颈动脉硬化斑块检出率及斑块性质的比较[n(%)]

与对照组比较,*P<0.05。

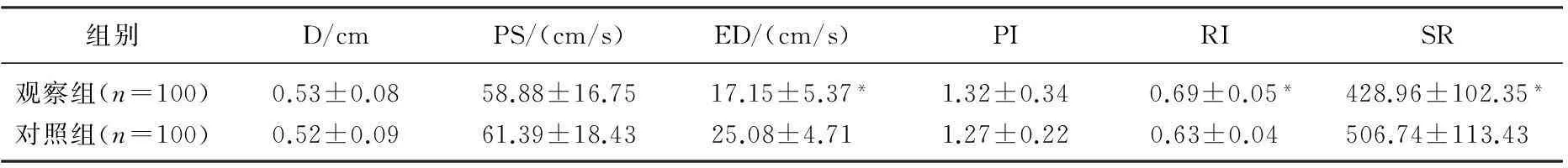

2.3 2组研究对象颈总动脉和颈内动脉血流动力学指标的比较

观察组患者颈总动脉的PS、ED、SR均显著低于对照组(P<0.05), PI和RI均显著高于对照组(P<0.05), 见表3; 观察组患者颈内动脉ED和SR均显著低于对照组(P<0.05), RI显著高于对照组(P<0.05),见表4。

表3 2组颈总动脉血流动力学指标的比较

与对照组比较,*P<0.05。

表4 2组颈内动脉血流动力学指标的比较

与对照组比较,*P<0.05。

2.4 脑梗死患者颈动脉SR与IMT的相关性

直线相关分析结果显示,脑梗死患者的颈总动脉SR与颈总动脉IMT(r=-0.376)和颈总动脉分叉处IMT(r=-0.506)呈负相关(P<0.05), 而脑梗死患者的颈内动脉SR与颈内动脉IMT 呈负相关(r=-0.348,P<0.05)。

3讨论

目前的研究成果[3-4]已证实,AS的形成与高龄、男性、高血压史、冠心病病史、吸烟史等多种人口学因素具有相关性。近年来的研究结果显示,高血压、血脂代谢异常、炎症反应、凝血机能异常、基因变异等多种机制都参与了AS的形成过程。有研究[5]结果显示,单纯高血压患者和高血压合并脑梗死患者的颈动脉IMT、AS斑块大小、回声强度均明显高于正常血压者,而且高血压合并脑梗死患者的颈动脉斑块积分、指数、IMT均高于单纯高血压患者,血压升高是通过促进AS的形成来增加脑梗死发病风险,并不是其直接诱发因素,与出血性脑卒中比较,脑梗死等缺血性脑卒中患者发病前后的血压变化幅度较小[6]。血脂代谢异常是AS形成和发展的重要因素,脑梗死患者的血液甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、载脂蛋白A(ApoA)、载脂蛋白B(ApoB)水平较高,而高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)水平则较低,特别是青年患者还会出现更严重的HDL-C水平降低,而有颈动脉AS斑块形成的脑梗死患者的TG、LDL-C、ApoA、ApoB水平均明显高于无AS斑块的患者,且HDL-C水平也更低[7], HDL-C水平降低可能是引发缺血性脑卒中患者AS形成最重要的危险因素[8]。还有研究[9]证实,血清超敏C反应蛋白(hs-CRP)水平的升高与颈动脉粥样硬化程度及脑梗死的发生发展具有直接相关性,而且AS相关脑梗死患者的血清D二聚体(D-D)水平和胱抑素C(Cys C)均会出现显著升高,但其脑脊液中的D-D水平升高,而Cys C水平则降低[10]。患者的血清内脂素(visfatin)、基质金属蛋白酶-9(MMP-9)水平也会出现显著升高,并且具有易损性AS斑块患者的血清visfatin和MMP-9水平高于具有非易损性斑块的患者,MMP-9水平可影响AS斑块的稳定性,而visfatin则是通过调控MMP-9的分泌和活性来改变斑块的易损性[11-12]。

动脉血管的血流动力学异常影响着AS斑块的形成和发展进程,血流动力学改变在以血管重构为特征的AS形成病理学过程中起着重要作用,能够通过调节内皮细胞功能、血管活性物质的合成、分泌和表达等方式对脂蛋白和其他大分子物质在血管壁的吸收和代谢产生影响,最终对血管的结构和功能重建发挥作用[13]。

彩色多普勒超声检测是掌握颈动脉血流动力学变化情况的有效手段,在AS相关脑血管疾病的早期诊断和早期治疗中均发挥着巨大的作用,超声检查测得的血流动力学指标变化可准确地反映患者的AS病情。

本研究结果显示,观察组患者的颈总动脉、颈内动脉、颈总动脉分叉处的IMT均显著高于对照组(P<0.05), 观察组患者的颈动脉AS斑块检出率显著高于对照组(P<0.05), 在观察组检出的颈动脉AS斑块中,软斑和混合斑的比例显著高于对照组(P<0.05), 而硬斑的比例显著低于对照组(P<0.05), 说明脑梗死患者的颈动脉AS斑块形成比例较高,而且其颈动脉AS斑块中不稳定性的软斑和混合斑的比例较多,颈动脉AS斑块的形成和不稳定性增强是脑梗死发病的危险

因素;观察组患者颈总动脉的PS、ED、SR均显著低于对照组(P<0.05), 其PI和RI均显著高于对照组(P<0.05), 观察组患者颈内动脉ED和SR均显著低于对照组(P<0.05), 其RI显著高于对照组(P<0.05), 说明脑梗死患者的颈动脉血流动力学特征表现为血液流速和血流剪切力的降低及血流阻力的升高;脑梗死患者的颈总动脉SR与颈总动脉IMT(r=-0.376)和颈总动脉分叉处IMT(r=-0.506)呈负相关(P<0.05), 而脑梗死患者的颈内动脉SR 与颈内动脉IMT 呈负相关(r=-0.348,P<0.05), 说明脑梗死患者颈动脉血流剪切力的降低与颈动脉AS斑块的形成具有相关性,可作为评价AS病情的辅助指标。

参考文献

[1]付文亭. 脑梗死的病因及预防研究进展[J].中国社区医师, 2013, 15(22): 5.

[2]施迎兵. 颈动脉粥样硬化斑块与脑梗死相关性分析[J]. 中国实用医药, 2014, 9(7): 92.

[3]袁水玲, 刘厂辉. 动脉粥样硬化药物治疗研究进展[J]. 现代医药卫生, 2014, 30(5): 708.

[4]任雅芳, 张淑玲, 张道培. 颈动脉粥样硬化斑块相关危险因素的Logistic回归研究[J]. 中国实用神经疾病杂志, 2014, 17(10): 55.

[5]冉莉, 覃和平, 梁筠. 高血压及高血压合并脑梗死与颈动脉粥样硬化的相关性分析[J]. 重庆医学, 2014, 43(14): 1760.

[6]Fischer U, Cooney M T, Bull L M, 等. 缺血性脑卒中和出血性脑卒中患者发病前后血压的变化[J]. 中华高血压杂志, 2014, 22(4): 384.

[7]蔡玉琳. 脑梗死患者颈动脉粥样硬化病变与血脂水平的关系研究[J]. 中外医学研究, 2014, 12(12): 63.

[8]冯文霞, 刘青蕊, 宋福聪, 等. 青年缺血性脑卒中与血脂代谢异常关系的分析[J]. 脑与神经疾病杂志, 2014, 22(2): 127.

[9]王丹, 郑辐, 黄芩, 等. 超敏C反应蛋白、纤维蛋白原与脑梗死患者颈动脉粥样硬化的相关性分析[J]. 昆明医科大学学报, 2014, 35(1): 80.

[10]陈涛, 王应良, 杨海洋, 等. 急性动脉粥样硬化性脑梗死患者血清和脑脊液胱抑素C、超敏C反应蛋白及D-二聚体联合检测的临床意义[J].中国临床神经科学, 2014, 22(2): 216.

[11]段新辉, 王蓉, 徐超, 等. 脑梗死患者内脂素和基质金属蛋白酶-9与颈动脉粥样硬化斑块易损性的关系[J]. 现代生物医学进展, 2014, 14(3): 500.

[12]岳蕴华, 白旭东, 张小宁, 等. 血清基质金属蛋白酶9水平及其基因C1562T多态性与维吾尔族脑梗死患者颈动脉粥样硬化斑块稳定性的关系[J]. 临床神经病学杂志, 2014, 27(2): 97.

[13]刘毓娟. 血流动力学因素在颈动脉粥样硬化斑块中的作用[J]. 中国医药指南, 2011, (33): 70.

收稿日期:2014-12-20

中图分类号:R 743.3

文献标志码:A

文章编号:1672-2353(2015)05-127-02DOI: 10.7619/jcmp.201505045