抗凝治疗在不稳定型心绞痛治疗中的影响

2015-02-19王文荣

王文荣,杜 娟

抗凝治疗在不稳定型心绞痛治疗中的影响

王文荣,杜娟

摘要:目的探讨抗凝治疗对不稳定型心绞痛患者的影响。方法选取本院2011年10月—2014年12月诊治的不稳定型心绞痛患者234例,采用随机数字表法分为两组,117例患者未行抗凝治疗为对照组,117例患者行抗凝治疗为观察组,比较两组患者的治疗效果。结果治疗后,两组患者活化部分凝血活酶时间(APTT)、凝血酶原时间(PT)、凝血酶时间(TT)、纤维蛋白原(FIB)、血管性假血友病因子(vWF)、抗因子Xa(Anti-Xa)、抗因子Ⅱa(Anti-Ⅱa)、组织因子途径抑制物(TFPI)活性均显著增加,vWF均显著降低,发作频率、持续时间均显著减少。观察组患者APTT、PT、TT、FIB、Anti-Xa活性、Anti-Ⅱa活性均明显高于对照组,vWF明显低于对照组,发作频率、持续时间均明显少于对照组,治疗总有效率(99.1%)明显高于对照组(93.2%),差异有统计学意义(P<0.05)。结论抗凝治疗可影响不稳定型心绞痛患者的血小板活化,抑制vWF释放,有助于改善临床病症和心电图,具有较高的安全性。

关键词:不稳定型心绞痛;抗凝治疗;血小板活化

不稳定型心绞痛是临床常见病症,高发于中老年人,其主要发病机制为斑块破裂诱发不全堵塞性血栓[1]。不稳定型心绞痛是急性冠脉综合征的组成部分之一,具有病情重、进展快、预后差等特点[2]。临床治疗不稳定型心绞痛的常用方法为抗栓、他汀等治疗,可有效降低冠状动脉粥样硬化逐渐加重所致斑块破裂、血栓形成而造成的急性心肌梗死和心源性猝死等并发症的发生风险,有助于改善患者的预后[3]。为了探讨抗凝治疗对不稳定型心绞痛患者的影响,本研究选取不稳定型心绞痛患者234例,采用随机数字表法分为两组,实施不同的治疗方案进行对比分析,现报道如下。

1资料与方法

1.1临床资料不稳定型心绞痛患者234例,2011年10月—2014年12月到本院就诊,临床诊断符合中华医学会心血管病学分会制定《不稳定性心绞痛诊断和治疗建议》[4]。患者排除患有器质性疾病、精神疾病、药物过敏的患者。采用随机数字表法分为两组,117例患者未行抗凝治疗为对照组,年龄46岁~72岁(57.9±8.3岁),男性78例,女性39例。117例患者行抗凝治疗为观察组,年龄45岁~73岁(58.1岁±7.9岁),男性76例,女性41例。两组患者一般资料比较,年龄、性别具有可比性,差异无统计学意义(P>0.05)。

2结果

2.1两组血凝指标比较治疗后,两组患者APTT、PT、TT、FIB均显著增加。观察组APTT、PT、TT、FIB均明显优于对照组(P<0.05)。详见表1。

表1 两组患者治疗前后临床指标比较(±s)

2.2两组治疗前后血凝因子比较治疗后,两组vWF均显著降低,Anti-Xa活性、Anti-Ⅱa活性均显著增加。观察组患者vWF明显低于对照组,Anti-Xa活性、Anti-Ⅱa活性均明显高于对照组(P<0.05)。治疗后,两组TFPI活性有所降低。观察组患者TFPI活性高于对照组,差异无统计学意义(P>0.05)。详见表2。

表2 两组患者治疗前后血凝因子比较(±s)

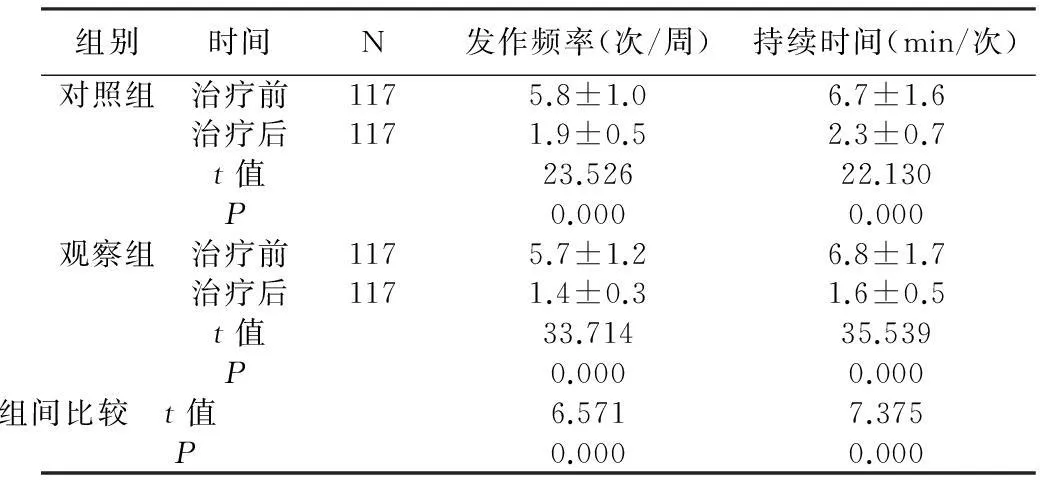

2.3两组心绞痛病情治疗后,两组患者发作频率、持续时间均显著减少。观察组患者发作频率、持续时间均明显少于对照组(P<0.05)。详见表3。

表3 两组心绞痛病情

2.4两组治疗效果比较观察组治疗总有效率(99.1%)明显高于对照组(93.2%),差异有统计学意义(P<0.05)。详见表4。

表4 两组治疗效果比较 例(%)

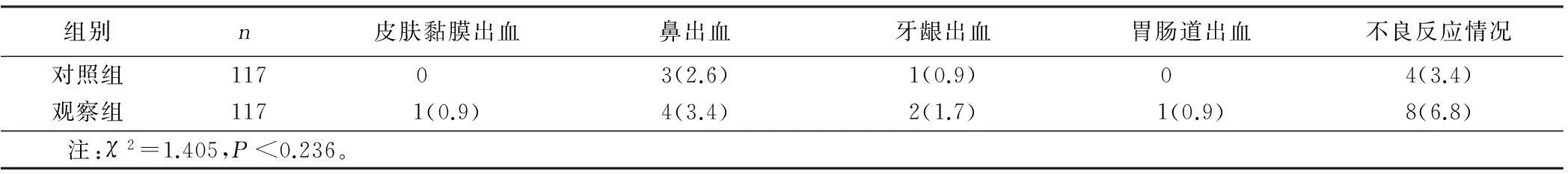

2.5两组不良反应两组不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。详见表5。

表5 两组患者不良反应情况 例(%)

3讨论

不稳定型心绞痛是较为常见的一种冠心病,属于急性心脏事件,不同于稳定型心绞痛与急性心肌梗死,是介于两者之间的中间临床综合征[6,7]。其临床表现形式多样,主要分为三种,包括不稳定型心绞痛、ST段抬高型心肌梗死、非ST段抬高型心肌梗死,三者的病情不同,其中不稳定型心绞痛患者的病情变化较为复杂且多变,可发展为稳定型心绞痛,这会危及到患者的预后状况,严重时可直接危及患者的生命。如何给予患者有效的治疗是目前的研究重点。

随着人口老龄化的发展和老年人身体机能的减弱,老年人成为了不稳定型心绞痛的高发人群[8,9],且发病率呈现出明显的增加态势[10,11],严重影响着公众的身体健康。如何给予患者及时有效的治疗,成为了亟待解决的问题。由于不稳定心绞痛具有较高的危险性,因而诊断和治疗要格外谨慎,要考虑到患者的临床表现、实验室检测、影像学检测资料,例如心电图检查、心肌酶谱检测。目前临床诊断不稳定型心绞痛的病史依据如下:①患者从前患有劳累相关性心绞痛,一直处于稳定阶段,而最近出现了病情加重,发作次数增加,持续时间延长。②患者以前没有发生过心绞痛,在最近1个月内,从事轻微活动时,机体就会出现心绞痛病症。③患者处于静息状态时,也可出现心绞痛病症,但部分患者发生的不稳定型心绞痛是缺血性不稳定型心绞痛,其发作与诸多诱发因素有关,例如感染、贫血、心律失常、甲状腺功能亢进等。

临床治疗不稳定型心绞痛的方案中,抗血小板、抗凝、他汀治疗较为常用[12,13]。为了探讨抗凝治疗对不稳定型心绞痛患者的影响,开展了此次研究,现将结果分析如下:治疗后,两组患者APTT、PT、TT、FIB均显著增加。观察组患者APTT、PT、TT、FIB均明显大于对照组,说明抗凝治疗对血凝指标造成了一定程度的影响。同时两组患者vWF均显著降低,Anti-Xa活性、Anti-Ⅱa活性均显著增加。观察组患者vWF明显低于对照组,Anti-Xa活性、Anti-Ⅱa活性均明显高于对照组,说明抗凝治疗对血凝因子也造成了一定程度的影响。

原因在于:低分子肝素不同于其他抗凝药物,它是由普通肝素解聚制备而成的,于普通肝素相比,分子量更小,是目前临床常见的抗凝血药和溶血栓药[14,15],具有独特的药理作用途径,分析如下:低分子肝素具有因子Ⅹa活性,能对凝血酶及相关凝血因子产生影响,但效果不显著,而抗凝血因于Ⅹa活性/抗凝血酶活则不同,是由普通肝素解聚而成的,具有选择性抗凝血性,其效果明显强于普通肝素,因而分子量越低,抗凝血因子Ⅹa活性就会越强,可以让抗血栓作用与出血作用发生分离,有助于提高肝素使用的安全性,降低出血风险。血栓形成时,机体内皮细胞会脱落,使得vWF与胶原能够接触并结合,而vWF是血小板和胶原黏附的纽带,患者体内冠状动脉腔较为狭窄,会产生高切压力,使得存在于内皮细胞中的vWF释放,vWF在血液中的浓度大幅提升后,会造成血小板聚集和黏附,增加了患者病理性血栓形成的风险。而肝素可以有效抑制vWF的释放,有助于降低血栓的发生风险。

治疗后,两组患者发作频率、持续时间均显著减少。观察组患者发作频率、持续时间均明显少于对照组,说明抗凝治疗后,患者的病情得到了有效控制和改善,从心绞痛的发作频率、持续时间上具有所体现。观察组治疗总有效率明显高于对照组,抗凝治疗在不稳定型心绞痛患者的治疗过程中发挥着重要作用,是不稳定型心绞痛的有效治疗方法。两组患者不良反应发生率比较,差异无统计学意义,抗凝治疗在不稳定型心绞痛中的应用是安全有效的,不会引发过多的不良反应,具有较高的安全性。

抗凝治疗可影响不稳定型心绞痛患者的血小板活化,抑制vWF释放,有助于改善临床病症和心电图,具有较高的安全性。但此次研究也存在一定的弊端,样本量较少,仍需要进一步扩大,观察时间较短,仍需要进一步延长。

参考文献:

[1]Christopher LS,John WN,Joseph S,et al.Differences in coronary artery disease by CT angiography between patients developing unstable angina pectoris vsmajor adverse cardiac events[J].Eur J Radiology,2014,83(7): 1113-1119.

[2]Joshua PL,Lakshmana KP,Hironori K,et al.Comparison of outcomes after percutaneous coronary intervention among different coronary subsets (stable and unstable angina pectoris and ST-segment and Non-ST-segment myocardial infarction)[J].Am J Cardiology,2014,113(11): 1794-1801.

[3]徐小晶.小剂量尿激酶溶栓治疗不稳定型心绞痛48例临床观察和护理[J].中国民族民间医药,2014,15(1):114-116.

[4]中华医学会心血管病学分会,中华心血管病杂志编辑委员会.不稳定性心绞痛诊断和治疗建议[J].中华心血管病杂志,2002,28(6):409.

[5]鄢萍,米日古丽,黄中清,等.丹红注射液联合三联抗凝治疗不稳定型心绞痛患者的疗效观察[J].中国医药指南,2012,10(7):229-231.

[6]Kousuke F,Yasuyuki K,Michihiko K,et al.Serum deoxyribonuclease I activity can be a useful diagnostic marker for the early diagnosis of unstable angina pectoris or non-ST-segment elevation myocardial infarction [J].Cardiology,2012,59(3): 258-265.

[7]Emily CO,DaJuanicia NS,Matthew TR,et al.Statin treatment by low-density lipoprotein cholesterol levels in patients with non-ST-segment elevation myocardial infarction/unstable angina pectoris (from the CRUSADE Registry)[J].Am J Cardiology,2015,115(12): 1655-1660.

[8]徐蓉,邱凌,汪思阳,等.丹参多酚酸盐治疗老年不稳定型心绞痛患者的临床疗效评价[J].中国老年学杂志,2011,31(23): 4672-4673.

[9]钱海燕,黄觊,杨跃进,等.心脏型脂肪酸结合蛋白预测老年不稳定型心绞痛患者预后的价值[J].中华实用诊断与治疗杂志,2013,27(6): 533-535.

[10]白春颖,周亚滨.近10年来中医药治疗不稳定型心绞痛近况[J].中医药信息,2010,27(2): 104-106.

[11]杨士伟,周玉杰.2011年美国不稳定型心绞痛和非ST段抬高心肌梗死治疗指南——解读与实践[J].中国医学前沿杂志(电子版),2011,3(5):100-107.

[12]李林北.不稳定型心绞痛溶栓治疗的临床观察[J].中国冶金工业医学杂志,2011,28(1): 86-86.

[13]熊会玲.抗凝治疗对不稳定型心绞痛的影响研究[J].实用心脑肺血管病杂志,2011,19(8): 1299-1300.

[14]何才通,李文.纤溶酶与低分子肝素钙治疗30例不稳定型心绞痛的临床观察[J].广西医学,2013,35(1):81-83.

[15]沈俊,孟冠南,陈小林,等.低分子肝素治疗不稳定型心绞痛的临床观察[J].中西医结合心脑血管病杂志,2015,13(2):234-235.

(本文编辑王雅洁)·理论探索·

收稿日期:(2015-06-09)

中图分类号:R541R256

文献标识码:Bdoi:10.3969/j.issn.1672-1349.2015.13.028

文章编号:1672-1349(2015)13-1544-04

作者单位:山西省晋中市第一人民医院(山西晋中 030600),E-mail:ctjsx20@163.com

1.2方法对照组仅行常规治疗,未行抗凝治疗,常规治疗的内容包括吸氧疗法、β受体阻滞剂、单硝酸异山梨酯等硝酸酯类药物、钙离子拮抗剂、调血脂药物等。观察组行常规加抗凝治疗,选用低分子肝素作为抗凝剂,于脐周皮下注射低分子肝素5 000 IU/次,2次/日,疗程7 d。

1.3观察指标活化部分凝血活酶时间(APTT),凝血酶原时间(PT),凝血酶时间(TT),纤维蛋白原(FIB)。血管性假血友病因子(vWF),抗因子Xa(Anti-Xa),抗因子Ⅱa(Anti-Ⅱa),组织因子途径抑制物(TFPI)。心绞痛病情(发作频率、持续时间)、治疗效果、不良反应情况。

1.4评定标准[5]显效,心绞痛病症消失或发作次数减少80%以上,静息心电图ST-T复常,回升0.1 mV以上,T波由低平、倒置变为直立。有效,心绞痛病症改善或发作次数减少50%~80%,静息心电图ST段回升0.05 mV以上,T波由倒置变浅达50%以上或T波由低平变为直立。无效,未达到上述标准者。

1.5统计学处理采用SPSS16.0软件理,运用t检验和χ2检验。以P<0.05为有统计学意义。