对苏教版《化学1》教材修订内容的赏析与商榷

2015-02-17许国霞于永民江苏省丹阳高级中学江苏丹阳300丹阳市珥陵高级中学江苏丹阳36

许国霞 于永民(江苏省丹阳高级中学 江苏丹阳 300;丹阳市珥陵高级中学 江苏丹阳 36)

对苏教版《化学1》教材修订内容的赏析与商榷

许国霞1于永民2

(1江苏省丹阳高级中学江苏丹阳212300;2丹阳市珥陵高级中学江苏丹阳212362)

摘要:针对苏教版《化学1》教材的几处修改内容“配制一定物质的量浓度的溶液实验”、“氧化还原反应方程式的配平”、“从海带中提取碘的工艺”、“铝热反应的实验”、“FeCl3溶液与KI溶液反应的实验”进行了赏析,同时对几处修改内容进行了商榷,期望让苏教版化学必修教材达到“没有最好,只有更好”的使用目的。

关键词:苏教版;化学教材;修订;赏析;商榷

中图分类号:

文章编号:1008-0546(2015)04-0050-03G632.41

文献标识码:B

2014年第6版的苏教版《化学1》教材[1-2]较以往的版本有了较大幅度的改动,无论从内容上还是从顺序上都做了明显的调整,顺应了当今江苏高考改革的特色——“宽基础、厚实践、重能力”,符合当前的高中化学教学实际,更加体现出高中化学课程的“基础性、应用性、时代性”的特征。笔者经过仔细对比研读之后,对修订内容做出了积极的点赞,同时也发现部分内容仍需进一步商榷,遂整理成文,以期让教材编排达到“没有最好,只有更好”的目的。

一、值得点赞的几处修改

1.配制一定物质的量浓度的溶液实验的修改

新版教材在脚注上增设了“为保证实验精度,在称量固体时,应使用分析天平(或电子天平)称量Na2CO3固体。若条件限制,可用托盘天平代替进行练习”。因为配制一定物质的量浓度的溶液时,配制过程中必须保证:物质稳定、质量精确、转移定量、体积准确。质量精确就要求称量的量具精度达到要求。而原教材使用的托盘天平只能准确到0.1g,无法达到该实验的要求。

2.氧化还原反应方程式的配平的修改

苏教版对氧化还原理论的编排一直是由浅入深,循序渐进的。分三次进行讲解:一是在“物质的分类与转化”中,基于化合价的升降来讨论氧化还原反应;二是在“氯气的性质”之后,单独列出一节“氧化还原反应”,基于电子转移的视角学习氧化还原反应;三是在“硝酸的性质”中,以碳与浓硝酸反应为例来阐述氧化还原反应方程式的配平。本次修订将氧化还原反应方程式的配平从专题3“硝酸的性质”调至专题2“氧化还原反应”之中,同时将碳与浓硝酸的反应替换为次氯酸钠溶液与碘化钠溶液的反应。这样调整有3个好处:其一,可以巩固氧化还原反应中电子转移的情况,渗透电子得失守恒规律;其二,示例的物质中含有氯元素、碘元素、钠元素等,且高价态的氯元素能氧化低价态的碘元素,起到理论与实践相结合,便于学生掌握这些元素的性质;其三,重视核心观念、基本方法和积极态度的培养,因为之后要学习的内容多是元素化合物知识,涉及的方程式多而杂,学生难以逐个记忆,若掌握了该配平技巧可以减轻学生记忆方程式的负担。

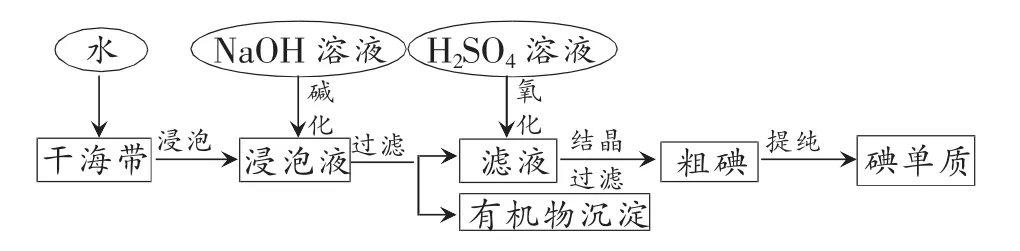

3.海带中提取碘的工艺的修改

对从海带中提取碘的工业生产过程进行了完善,正文部分增加了解释说明“海带中所含的碘在浸泡时可以碘离子(I-)的形式进入水中。现在工业上从海带中提取碘时,也有用离子交换法处理含碘离子的溶液以提高碘的提取率”,弥补了以往版本在介绍该知识时的不足,扩大了学科视域,有现代知识更新观念,增进学生对化学学科价值的认同。同时,对于提取的工艺流程图也有了较大的改动(图1),与以往版本相比,增加了“浸泡”、“NaOH溶液碱化”、“硫酸溶液氧化”、“有机物沉淀”、“结晶”等工业术语,同时在脚注对碱化的作用进行解释:在碱性溶液中,可溶性有机质可形成沉淀,便于学生理解第一次接触到的无机化工流程图,克服心理恐惧感,另外无机化工流程源于生产实际,工业味道浓厚,让学生深深感悟化学学科是“真实的、有用的”。

图1 从海带中提取碘的工业生产过程

4.增设了铝热反应的实验

以往版本的教材仅用插图的形式呈现铝热反应

现象和应用,并没有给出具体实验操作步骤,体现不出化学以实验为基础的学科思想。铝热反应实验是高中阶段为数不多的能给学生带来视觉冲击与震撼力的实验,虽然学生不一定都因此投身化学,但是钢花飞溅的铝热反应现象会永远载入他们回忆中,能够激发学生学习化学的热情,增设该实验可以发挥化学实验的教育功能,培养学生实事求是的科学态度。

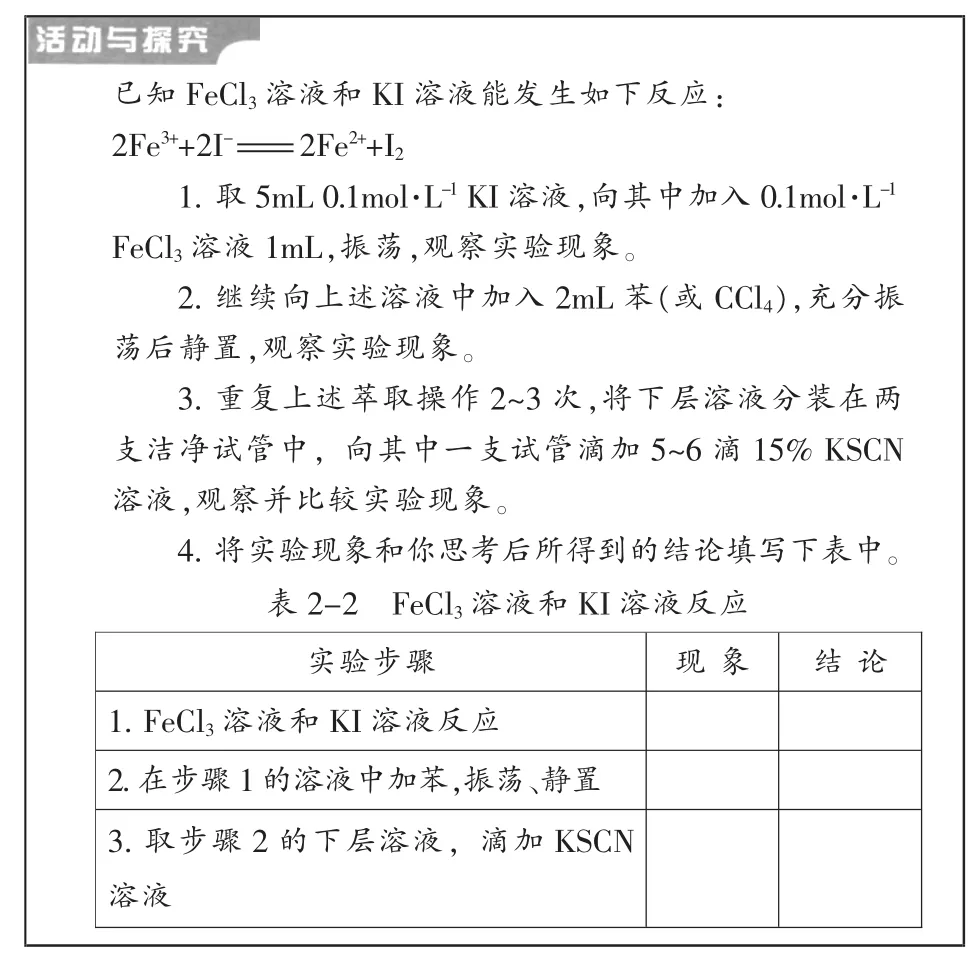

5.FeCl3溶液与KI溶液反应的实验的修改

认知心理学把知识分为两大类:一类是陈述性知识,另一类是程序性知识。陈述性知识主要用来回答“是什么”的问题;程序性知识主要用于回答“怎么办”的问题。程序性知识是一套办事的操作步骤,由概念和规则构成,还可再分为认知技能(包括智慧技能和认知策略)和动作技能。我们知道,科学探究活动的形式和内容应有助于学生领悟知识和发展能力,苏教版中的FeCl3溶液与KI溶液反应的实验操作步骤调整修改后(图2),条件更准确,实验现象更明显,学生通过假设、观察、实验、交流、推理、归纳等过程所获得的知识更富有“含金量”,经历了“发现知识”的过程,完成了知识的建构,实现了过程与方法双目标的达成。

图2 FeCl3溶液与KI溶液反应的实验

其他的修改还有:如新教材增加了对NaAlO2的脚注“NaAlO2是Na[Al(OH)4]的简化表示”,能有效地帮助学生科学理解偏铝酸钠的化学组成由来,更为后面学习Al(OH)3溶解于NaOH溶液埋下精彩的伏笔;增加了“常用金属的冶炼方法”的知识归纳,突出重点,符合高中学生的学习需求,有助于提高学生归纳能力。还增加了实用性很强的金属锌电解法,与生产实践相吻合,也能拓展学生的视野。

二、仍需商榷的几处问题

1.溶液的配制与分析实验

在配制一定物质的量浓度溶液时,选择配制100mL 0.100mol·L-1Na2CO3溶液似乎不太妥当,让学生计算得出Na2CO3固体质量为1.06g,注脚里说明“若条件限制,可用托盘天平代替进行练习”,用托盘天平能够称量到1.1 g,这样四舍五入能保证实验精度吗?又何必配合精度高的容量瓶呢?另外,让教师在演示该实验时使用量程较小的容量瓶也不太方便,且观赏性和可见度不够,所以该内容的设置是给广大一线教师添堵了,能否改为配制1000mL 0.100mol·L-1Na2CO3溶液呢?

2.从海带中提取碘的工艺流程图

问题1:加入H2SO4溶液能氧化滤液中的I-为I2,实际情况真的是这样吗?

目前,在世界范围内碘的提取方法有多种[3]:灰化法、发酵法、浸出吸附法、离子交换法和活性炭吸附法等,特别是离子交换法和活性炭吸附法都谈到了加酸、氧化的过程,具体操作是向含碘的浸泡液中加入硫酸,调节溶液的pH为2~4,再加入氧化剂(氧化剂可以是NaClO、NaNO2等),使碘离子氧化为碘单质。

由此推测,加入H2SO4溶液的作用是提供酸性环境,增强氧化效果。

问题2:为什么删去了用Cl2氧化的流程?

虽然Cl2使用不方便且对环境污染大,实际上,发酵法和浸出吸附法是使用Cl2作氧化剂的,笔者猜想是编者漏写了“氧化剂”吧?属于粗心大意的无心之过。若用H2O2、NaClO、NaNO2代替Cl2,势必又增加了学习难度。

鉴于工业生产中要综合考虑成本、设备、环保等因素,所需的知识和技能高于在校学生。为了防止知识的过分扩展,又为学生的发展留下空间,笔者向教材编写专家强烈建议:将流程图略作修改,将“H2SO4溶液氧化”改为“H2SO4酸化”和“氧化剂氧化”。

3.从铝土矿到铝合金的编排顺序

苏教版元素化合物部分基本的思路是:获取该物质→物质的性质→物质的应用,例如电解食盐水→氯气的性质和应用;电解食盐→金属钠的性质和应用;海水里提取镁→镁、氧化镁的性质和应用;高炉炼铁→铁及其化合物的性质和应用等,能提高学生运用知识的能力、体会知识的价值;利于学生从更加开阔的视野、更加综合的角度,更加深刻地认识元素化合物知识;而且还有利于培养和发展学生的分析和解决实际问题的能力。本次修订将“从铝土矿到铝合金”的

顺序调整为“铝及铝合金→铝的氧化物与氢氧化物→从铝土矿中提取铝”,即物质的物理性质→物质的化学性质→物质的用途→物质的制备,非常符合传统的知识传授为主的教育理念,教师教学似乎更得心应手,学生更轻松地理解吸收,但是笔者认为该处修订并不太妥当。因为有悖于化学是有用的学科、学化学是为了应用的观念,也打乱苏教版元素化合物相关知识编排的内在逻辑联系和教学线索,有一夜回到解放前之嫌,新课程理念落实得不够深入。

4.Br2与I-的置换反应实验

为了说明氯气可以把溴离子、碘离子氧化成溴单质和碘单质,教材专门安排2则探究实验。但是单质溴能氧化碘离子为单质碘,却没有设置相应的探究实验,只是在资料卡中以文字形式呈现,这样不利于培养学生实验探究意识。笔者经过实践发现,溴置换碘的实验是很容易完成的,只需用长滴管吸取溶有溴(新生成的溴)的CCl4溶液,滴加到少量的KI溶液中,振荡,静置,便可观察到CCl4层呈现紫红色,说明生成了单质碘,进而得出Cl2、Br2、I2氧化性强弱的顺序:Cl2>Br2>I2[4]。

鉴于此,笔者再次向教材专家建议:增设Br2与I-的置换反应实验,具体操作如下:

[实验3]在一支试管中加入2~3mLKI溶液,用长滴管吸取少量实验1中的乙酸乙酯(或者煤油等)溶液,振荡,静置,观察实验现象。

这样设置的好处有:①让所有结论都用实验说话,可以培养学生实事求是的科学态度,落实化学实验观念;②实验1中溴的乙酸乙酯溶液可以再次利用,3个实验最终得到的上层溶液全部是碘的乙酸乙酯溶液,便于收集回收处理;③众所周知,苯、四氯化碳等是有毒易挥发的有机物液体,对教室环境、师生身体健康毒害性大,不合适做萃取和分液演示实验的试剂。

总之,教师备课要依托教材,学生学习化学要立足教材,教材的编排要趋于完美。新修订的教材更加科学合理,更加注重知识间的衔接,更加关注生产生活实际,更加注重实验的教育功能,学习难度降低了,学生“怎么学”更加地受到关注。

参考文献

[1]王祖浩.普通高中课程标准实验教科书·化学1(必修)[M].南京:江苏教育出版社,2014:24-65

[2]王祖浩.普通高中课程标准实验教科书·化学2(必修)[M].南京:江苏教育出版社,2014:32

[3]王景刚等.碘提取方法的研究进展[J].无机盐工业,2008,(11):11-13

[4]于永民等.氯气的制备及其性质实验的微量化设计[J].化学教学,2013,(5):42

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2015.04.018