评价理论视角下《葬花辞》四种英译本对比分析

2015-01-19李丹丹

李丹丹

(四川外国语大学 研究生院,重庆 400031)

0 引言

《红楼梦》一百多余首诗词中,出自第二十七回的《葬花辞》是最让人难忘的一首。《葬花辞》是林黛玉感叹自身悲惨身世遭遇的自挽歌。“滴翠亭杨妃戏彩蝶,埋香冢飞燕泣残红。”黛玉感物伤怀,荷锄葬花,以残花自喻,抒发无限惆怅与幽怨。全诗以凄婉哀伤的基调、空灵的想象、叠映的音韵和优美的文辞,让人一唱三叹。《葬花辞》堪称曹雪芹的不朽之作。本文拟从《红楼梦》译本中最为有名的译本——霍克斯、杨宪益和戴乃迭、许渊冲、林语堂四译本进行评价标度分析。为方便讨论,以下将该四个译本简称为霍译、杨译、许译和林译。

由于译者不同的文化背景,使得这四个译本风格迥异。采取何种标准衡量译文质量成为一大学术热点。以韩礼德为首的系统功能语言学提出语言三大元功能,为翻译理论提供了客观的理论框架。在此基础之上,Martin 等学者提出了评价理论,进一步丰富和完善了三大元功能中的人际功能。本文拟运用评价理论,对比分析《葬花辞》原文和四个译本中的评价资源,借以评价四种译文的质量,以期为翻译实践提供一个全新的视角。

1 理论基础和研究方法

1.1 评价理论

评价理论是由Martin 等学者在韩礼德语言人际功能的基础上提出来的。张美芳(2002,15—18)认为,语言的评价意义即个人用语言来表达对世间事物的看法和评价。评价意义与情态意义一样,都与说话者个人的判断或态度有关。评价性资源可分为三种基本类型:态度(attitude)、介入(engagement)和级差(graduation)。这三个系统又分别次系统化。

态度系统分为情感(affect)、判断(judgment)和鉴赏(appreciation)。Martin & White(2005,42)[2]认为,情感是一种与生俱来的表达资源,因此它处于以上三种意义区域的中心地带,可以使用三组对照来具体表达,即“高兴/不高兴”“安全/不安全”“满意/不满意”。判断是表达对人或其行为的态度资源,它具体包括“社会尊重”(social esteem)、“社会认可”(social sanction)两个子范畴。鉴赏用来表达我们对“事物”(thing)的评价,这些事物主要包括我们所制造的或表现的事物,也可以指自然现象。态度系统可以分为三个范畴:我们对事物的反应(response)、事物本身的组成(composition),以及事物的价值(valuation)。

介入系统研究态度的来源,它由两个子系统组成:“自言”(monogloss)和“借言”(heterogloss)。自言的态度只来源于作者,借言的态度来源于作者以外的人。自言指评价只来源于作者;借言是指语篇中存在不止一个声音相互作用,作者通过借用他人的观点使得自己的观点更具说服力。

级差系统是对态度介入程度的分级资源,可进一步划分为“语势”(force)和“聚焦”(focus)。“语势”是指对态度或介入的程度强弱或是数量大小的描述。语势是一种可分级的态度强度,可分为强势(raise)和弱势(lower)两种,常常通过加强词(intensifiers)、态度词(attitudinal lexis)、比喻(metaphor)、诅咒(swearing)来实现其功能。“聚焦”是对那些不能有强弱之分的范畴进行调节,区分人或事物的明显(sharpen)或模糊(soften)范畴,通常使用about、exactly 或sort of、kind of等词语来表达。

1.2 研究方法

张美芳(2005:128)[3]把评价意义的表达情况分为四类:(1)原作者与译者的评价标度一致;(2)原作者与译者的评价标度不一致;(3)译者增加原文没有的评价意义;(4)译者减去原文的评价意义。本文选取《葬花辞》较出名的四个英译本为语料(译者分别为霍克斯、杨宪益和戴乃迭、许渊冲、林语堂等),主要从态度资源、介入资源和级差资源等三个方面分析译文评价意义的实现情况,进而评估译文忠实于原文的程度。基于张美芳对评价意义的划分标准,用四个符号表示评价意义的实现情况:(1)等值:“√”,表示与译文与原文的评价标度一致;(2)无值:“×”,表示译文没有译出原文的评价意义;(3)增值:“+”,表示译文增加了原文没有的评价意义;(4)缺值:“-”,表示译文减少了原文的评价意义。

2 语料分析

《红楼梦》一百多余首诗词中,《葬花辞》不仅令人难忘,亦属成就最高者。它是主人公黛玉在葬花时吟成的:当时众姐妹都在园内玩耍,黛玉因前一日去看望宝玉吃了闭门羹正生闷气,谁料此时又见宝钗和宝玉在一处谈笑,心里愈发不是滋味,便独自来到昔日葬花处。想起不久前宝玉在此借《西厢记》句子向她表明情意,而今他却移恋别人。看着落花,她不禁悲伤起自己寄人篱下、未来无所依着的漂泊命运。这首词融景物描写与人物刻画为一体,将一位多愁善感女子的内心世界表现得淋漓尽致,是黛玉一生际遇的缩影。

2.1 态度资源分析

2.1.1 情感资源

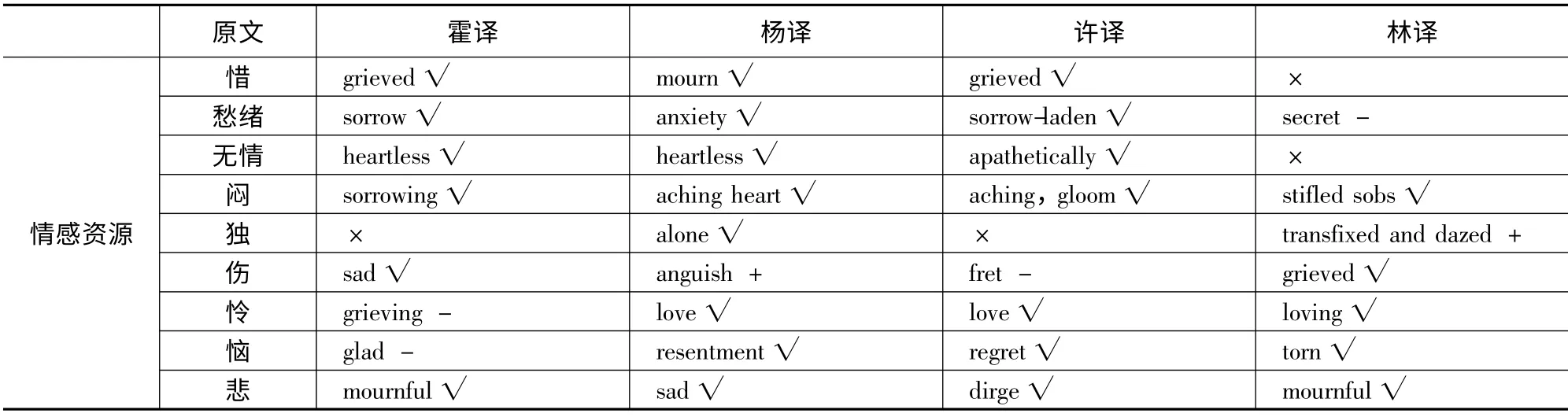

《葬花辞》中表达情感的词语如下:

“惜”表示闺阁中的少女对晚春的怜惜之情。霍译和许译grieved、杨译mourn 与原文评价标度一致,保持了评价意义的对等,为等值;而林译没有建构任何词汇,为无值。

“愁绪”表示少女惆怅的思绪萦满心怀。霍译sorrow、杨译anxiety 和许译sorrow-laden 与原文评价意义等值;而林译secret 与原文评价意义略有欠缺,为缺值。

“无情”一词看似责怪燕子,实则是黛玉埋怨宝玉的冷漠。一个月前宝玉在此借《西厢记》句子向她传达情意,而今他却移情别恋,黛玉因此郁郁寡欢,哀怨连连。霍译和杨译为heartless、许译为apathetically,都表达出无情之意,较好地传达了原文的意义,为等值;而林译没有对应的词汇,为无值。

“闷”表伤心、烦闷,霍译sorrowing、杨译aching heart、许译aching、gloom、林译stifled sobs 都准确地译出了原文的意思。

“独”指黛玉内心的孤独。杨译alone 体现出黛玉独自一人,为等值;林译transfixed and dazed 增加了一种茫然、沉寂的氛围,为增值;霍译和许译并没有相关词汇,为无值。

“伤神”指葬花人伤心,“怜”指怜惜,“恼”指责怪、恼怒,霍译sad 和林译grieved 适度地表达了黛玉伤心的情绪;而杨译anguish 将“伤心”译为一种痛苦,夸大了“伤心”的程度,为增值;许译fret 仅仅指烦恼,没能到达“伤心”的地步,为缺值。

“怜春”指对春光的忽然到来的惊喜欢乐,表达的是对春光的一种怜爱之情,杨译与许译love 和林译loving 与原文评价意义对等,为等值;而霍译grieving 却将“怜”理解为一种伤感之情,误解了原文的意思,为缺值。

“恼春”是在责怪春光在主人公没有听闻的情况下就忽然离去,暗含了一种遗憾伤感之情,霍译glad 误解了原文意义,为缺值;杨译resentment、许译regret、林译torn 与原文对等,为等值。

“昨宵庭外悲歌发”中的“悲”是指悲伤,霍译mournful、杨译sad、许译dirge、林译mournful 都准确地传达了原文的悲伤情绪,为增值。

表1 《葬花辞》情感资源分布

2.1.2 判断资源

《葬花辞》中表达判断资源的词语有三个:“洁”“污”和“痴”。

“污”象征社会风气世俗庸俗,霍译和杨译都为foul 表达了世俗的肮脏污秽,许译sinking to below 展现的是一种社会风气的堕落,都与原文评价意义相符,为等值;而林译dust 带有中性意义,未体现原文的贬义,为缺值。

“洁”则指黛玉宁死不屈、洁身自好、绝不与世俗同流合污的高贵品质。林译undefiled 和其他三译本的pure 都将黛玉这种高傲标世的性格展现了出来,为等值。

而“侬今葬花人笑痴”的“痴”意为愚蠢荒唐,霍译无值;其它三译folly 为等值。

表2 《葬花辞》判断资源分布

2.1.3 鉴赏资源

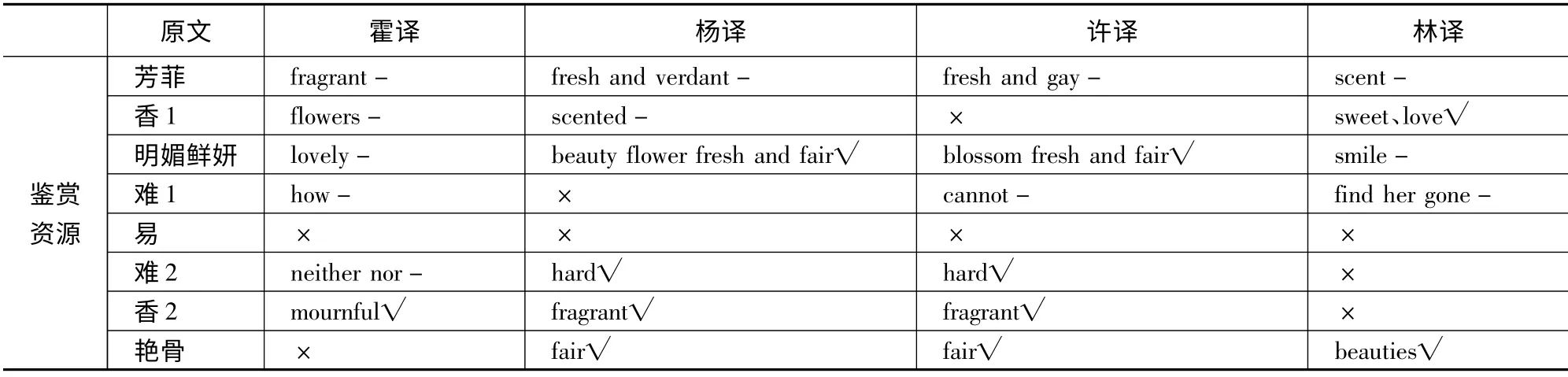

《葬花辞》中表达鉴赏资源的词有九个,分述如下:

“芳菲”形容柳丝的芳香艳丽,这是嗅觉与视觉的结合。霍译fragrant 和林译scent 只注重了嗅觉,杨译fresh and verdant 和许译fresh and gay 注重了视觉,均偏离了原文的评价意义,为无值。

“三月香巢已垒成”是指一个月前黛玉和宝玉第一次葬花时,二人初通情愫,其中的“香”带有爱情的甜蜜。霍译flowers 和杨译scented 缺少了香甜的情愫,许译没有对应的词汇,林译sweet、love 准确地传达了原文的意思,为等值。

“明媚鲜妍”主要是描写花儿的色彩鲜艳,表达了对花儿的喜爱之情,杨译beauty flower fresh and fair 和许译Blossom fresh and fair 对这两方面都有涉及,而霍译lovely 和林译smile 并未体现出这种颜色上的视觉冲击,为缺值。

对于“一朝飘泊难寻觅”中的“难”,霍译用how 引导的特殊疑问句,许译用否定词cannot,林译用find her gone,都没有充分表达出花儿难寻之“难”,为“缺值”;而杨译为无值。

“易”四个译本均缺值,“难”霍译neither...nor,为缺值;杨译和许译的hard 与原文评价意义对等,林译没有构建任何词汇,为无值。

“香丘”实指坟墓,因此这里的“香”应略带伤感之情。霍译mournful、杨译和许译fragrant 与原文评价意义对等,而林译为无值。

“艳骨”实指花瓣,其中“艳”是既指花儿的美丽,也指落花高尚的品格,杨译和许译fair 体现了对落花品格的赞赏,林译beauties 则是对花儿靓丽外表的赞美。

表3 《葬花辞》鉴赏资源分布

2.2 介入资源分析

介入资源把话语划分为自言和借言。自言指评价只来源于作者;借言是指语篇中存在不止一个声音相互作用,作者通过借用他人的观点增强自己观点的说服力。在《葬花辞》中,黛玉的情感通过自言和借言表达出来。全诗采用自言描写了黛玉这个多才又多愁的女子,在黑暗的社会和冷酷的现实里,抒写自己寄人篱下、无所依归的悲苦愁绪。

本诗的借言主要体现在两个典故的运用上。一是“洒上空枝见血痕”,运用了湘妃哭舜帝,泣血染竹枝成斑的典故;二是“杜鹃无语正黄昏”,运用了望帝化杜鹃,每逢春日便昼夜悲鸣,啼血染红杜鹃花的传说。通过两个典故的运用,渲染了黛玉悲凉的心境,使读者不禁将其多愁善感的性格、可怜悲惨的身世以及无果而终的爱情结合起来,更加鲜明地突出了黛玉的形象。

由于典故的翻译既要考虑国家间的文化差异,又要考虑原诗的内容和情感,因此非常难译。为了保证行文的流畅性和可读性,四个译文都采用了直译,既没有加注也没有在诗行内作解释。但是通过适当的词汇构建,把典故与诗的情感态度糅合了起来,使典故服务于诗歌主题意义。比如“杜鹃无语正黄昏”中的“杜鹃”,指杜鹃泣尽血泪之后,沉默无语。

春夏季节,杜鹃彻夜啼鸣,啼声清脆而短促,唤起人们多种情思。杜鹃口腔上皮和舌部都为红色,古人误以为它啼得满嘴流血,因此,杜鹃被带上神话色彩,作为悲鸟的象征,寄托了文人墨客无尽的伤感和哀怨。四个译本都把杜鹃译为cuckoo。但在英语的cuckoo 与汉语的“杜鹃”意象不同,并不带有悲伤的象征。林译在cuckoo 后加了heartbreak 一词,增加了心碎、痛苦的意向,巧妙地弥补了汉英语在杜鹃一词上意象的差别,因此更好地体现了原诗的意境。

2.3 级差资源分析

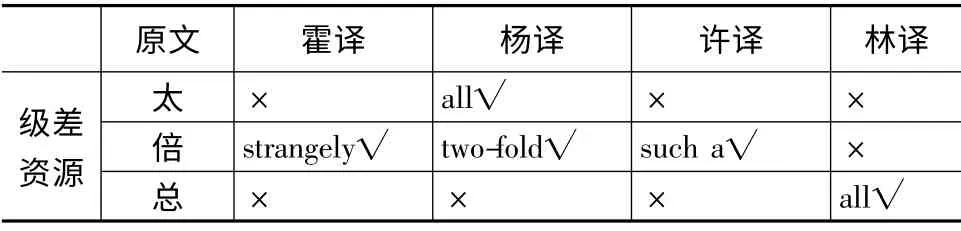

级差系统横贯整个评价系统,评价系统的大多数价值都可以根据强度分级,形成高与低的连续体。《葬花辞》一诗中,级差资源主要通过三个语势加强词来实现:“梁间燕子太无情”“为奴底事倍伤神”“花魂鸟魂总难留”。对于“太”的翻译,只有林译all,其余三译都没有相关词汇构建。“倍”在此诗表达了黛玉特别伤心的程度,霍译strangely、杨译twofolds 和许译such a 都体现了这一点,而林译无值。“总”是强调花鸟难常在,林译all 能够把这一韵味表达出来,而其他三译并无这一级差意思的表达。

表4 《葬花辞》级差资源分布

3 结语

基于以上从态度、介入和级差三个子系统对《葬花辞》的分析,本文对以上分析做出量化处理,从评价理论角度分析四个译文对原文的忠实程度,评估译文翻译质量。按照等值1 分,缺值和增值0.5 分,无值0 分的评价标准,得到表5。

表5 《葬花辞》评价意义的实现情况

表5 的统计结果清晰地反映出,霍译、杨译、许译和林译四个译本的评价意义实现程度不一。杨宪益和戴乃迭的译本的评价意义忠实于原文的程度最高,许渊冲的译本次之,霍布斯译本和林语堂译本略显逊色。

本文通过《葬花辞》原诗及其四个译本的对比分析,证明了评价理论在翻译实践中的可应用性和可操作性。同时,也从评价意义角度评估了四个译本的翻译质量。若译文要忠实于原文,其评价意义也应该与原文保持一致。因此,译者在翻译过程中,要尽量使译文与原文在评价意义上对等,以保证译文的忠实程度,以达到良好的文学传播与接受效果。

[1]张美芳.语言的评价与译者的价值取向[J].外语与外语教学,2002,(7) :15—18.

[2]Martin,J. R. & P. R. R. White. The Exploration of Language[Z].Palgrave Macmillan,2005:42.

[3]张美芳.翻译研究的功能途径[M].上海:上海外语教育出版社,2005:128.

[4]David,Hawkes. The Story of the Stone[Z]. Great Britain:Penguin Group,1973:38,46.

[5]Yang Xianyi & Gladys Yang. A Dream of Red Mansions[M].Beijing: Foreign Languages Press,1999:761.

[6]许渊冲.元明清诗一百五十首[M].北京:北京大学出版社,1997:299.

[7]林语堂.西湖七月半[M]. 天津: 百花文艺出版社,2002:30—35.

猜你喜欢

—— 百年林译小说研究评述

——以霍克思英译《红楼梦》为例

——以霍克思英译《红楼梦》为例