不同种类油茶籽油的品质分析与比较

2015-01-05仲山民常银子姚小华费学谦张飞飞

仲山民 ,杨 凯 ,王 超 ,常银子,郑 剑 ,姚小华 ,费学谦 ,许 伟 ,张飞飞

(1.浙江农林大学 农业与食品科学学院,浙江 临安 311300;2.中国林业科学研究院 亚热带林业研究所,浙江 富阳 311400)

不同种类油茶籽油的品质分析与比较

仲山民1,杨 凯1,王 超1,常银子1,郑 剑1,姚小华2,费学谦2,许 伟1,张飞飞1

(1.浙江农林大学 农业与食品科学学院,浙江 临安 311300;2.中国林业科学研究院 亚热带林业研究所,浙江 富阳 311400)

为了了解不同加工工艺、不同贮藏时间对油茶籽油品质的影响,进而为日后生产上合理选择与控制加工工艺、消费时有效选择与使用油茶籽油提供理论与技术方面的依据,以3种油茶籽油——压榨毛油、浸出毛油、精炼成品油为原料,对其主要理化指标、脂肪酸组成与含量以及不同年份的变化情况进行了分析与比较。结果表明:这3种油在酸价、碘值、皂化值、过氧化值之间均存在极显著差异,在折光指数之间存在着显著差异。这3种油的脂肪酸组成及相对含量基本一致,均以油酸为主,含量都在74%以上;其次是棕榈酸,含量在13%~14%之间;再者就是亚油酸,含量约在7%~9%之间。三者的不饱和脂肪酸含量均超过84%,其中精炼成品油最高,压榨毛油次之,浸出毛油最低;单不饱和脂肪酸含量以压榨毛油最高,达76.967%,其次是精炼成品油,含76.646%,浸出毛油最低,为75.066%;多不饱和脂肪酸含量以浸出毛油最高,达9.300%,其次是精炼成品油,含8.000%,最低的是压榨毛油,为7.433%。不同年份生产的油茶籽压榨毛油,在脂肪酸相对含量上会发生一定的变化,从而对油的品质与贮藏稳定性产生一定的影响。

油茶籽油;种类;理化指标;脂肪酸;分析比较

油茶Camellia oleiferaAbel.为山茶科山茶属植物,主要分布在我国广西、湖南、浙江、江西、云南等地,是我国特有的传统木本油料树种[1-5]。其种子经加工提取所得的油脂称为油茶籽油,又称山茶油、山茶籽油、茶油等。因其色、香、味独特,营养价值高,其脂肪酸组成与地中海沿岸的“食用油皇后”橄榄油相似,素有“东方橄榄油”、“油中珍品”等美誉[6-8]。目前,已被联合国粮农组织作为一种健康型高级食用植物油重点推广[3],受到消费者的广泛关注。随着经济社会的不断发展和人民生活水平的不断提高,现在消费者对自身健康及生活品质的要求越来越高,对日常所需食用油脂的安全与品质更加关注,要求也逐步提高,因此优质的食用油将越来越受消费者的欢迎与喜爱,市场前景也会更加广阔。

然而,制油方式不同、加工工艺不同、贮藏条件不同、贮藏时间不同均会影响食用油的品质与安全,从而影响消费者的选择、使用及身心健康[9-16]。为此,笔者以目前主要采用的制油工艺所得的几种油茶籽油为原料,对其酸价、过氧化值、碘值、皂化值、折光指数、脂肪酸组成及含量等主要理化指标进行较全面的分析与比较,同时对不同年份的油茶籽油进行较系统的理化指标分析与比较,旨在了解并掌握不同加工工艺、不同贮藏时间对油茶籽油品质产生的影响,为日后生产上合理选择与控制加工工艺、消费时有效选择与使用油茶籽油提供理论与技术方面的依据。

1 材料与方法

1.1 材 料

分析材料取自于浙江省金华市某油脂企业生产的油茶籽油压榨毛油(2011年和2012年生产)、浸出毛油(2012年生产)和精炼成品油(2012年生产)。

1.2 试剂和仪器

主要试剂有:无水乙醇、乙醚、酚酞、氢氧化钾、碘化钾、环己烷、冰乙酸、一氯化碘、可溶性淀粉、硫代硫酸钠、盐酸、三氯甲烷、正己烷、甲醇、邻苯二甲酸氢钾、重铬酸钾、硫酸、溴甲酚绿、甲基红、无水碳酸钠,均为分析纯。

主要仪器有:可控温水浴锅(GKC,上海锦屏仪器仪表有限公司);电热恒温鼓风干燥箱(DHG-9075A,上海姚氏设备仪器厂);真空干燥箱(DZF-6090,上海精宏实验设备有限公司);阿贝折射仪(WAY,上海光学仪器厂);气相色谱仪(6890N,美国Agilent Technologies);分析天平(FA1004,上海光学仪器一厂)。

1.3 分析方法

1.3.1 酸价的测定

将4 g油样加入50 mL的乙醇-乙醚混合液,充分振摇,促进油脂溶解。再加入0.5 mL酚酞指示液,并摇匀,以氢氧化钾标定溶液滴定至呈现微红色,且保持30 s。

按GB/T5009.37-2003[17]中酸价的公式,进行计算。

1.3.2 过氧化值的测定

用移液管将30 mL三氯甲烷-冰乙酸混合液,加入装有2 g油样的锥形瓶中,充分振摇,促进油脂溶解,再加入1 mL饱和碘化钾溶液并用瓶盖塞好,再振摇30 s左右后置于暗处3 min。取出后加入100 mL水和1 mL淀粉指示液,并摇匀,用硫代硫酸钠标定溶液滴定至无色。同时做空白试验。

按GB/T5009.37-2003[17]中过氧化值的公式,进行计算。

1.3.3 碘值的测定

用移液管将20 mL环己烷-冰乙酸混合液,加入装有0.2 g样品的锥形瓶中,再准确加入25 mL含一氯化碘的乙酸溶液,并用瓶盖塞好,充分振摇后置于暗处1 h。取出后加入20 mL碘化钾溶液和150 mL水,适当摇动,加入0.5 mL淀粉指示液,再用硫代硫酸钠标定溶液滴定至无色。同时做空白试验。

按GB/T5532-2008[18]中硫代硫酸钠标定溶液的公式,进行计算。

1.3.4 皂化值的测定

用移液管将25 mL氢氧化钾-乙醇溶液,加入装有2 g样品的锥形瓶中(带磨口),并加入小玻璃球作为助沸物。将锥形瓶与回流冷凝管连接好,置于恒温水浴锅慢慢煮沸至油脂完全溶解。溶解后取出锥形瓶,趁热加入0.5 mL酚酞指示液,并用盐酸标定溶液滴定,滴定终点为微红色消失。同时做试剂空白试验。

按GB/T5534-2008[19]中硫代硫酸钠标定溶液的公式,进行计算。

1.3.5 折光指数的测定

先按要求对阿贝折射仪进行仪器校正,然后再进行测定,即将折射仪的温度调整至20 ℃,放入样品,将明暗分界线准确切至十字交叉点上的标尺,读数。

1.3.6 脂肪酸组成的测定

(1)脂肪酸甲酯的制备

将50 mg油茶籽油装入20 mL试管中,加入1 mL正己烷,再加入1 mL氢氧化钾-甲醇溶液(0.5 mol/L),振摇1 min,然后加入5 mL水,继续振摇1 min左右,等待分层后取上层清液供色谱分析用。

(2)气相色谱条件[20]

检测条件:色谱柱采用DB-23毛细管柱(60 m×0.25 mm×0.25 µm);进样口温度250 ℃;进样量1.0 µL;载气(N2)流速2 mL/min;燃气(H2)流速为30 mL/min;分流比1∶10;检测器温度250 ℃;

升温程序:色谱柱起始温度130 ℃,以10 ℃/min上升至180 ℃,保持10 min,然后以15 ℃/min上升至215 ℃,保持5 min,最后以5 ℃/min上升到230 ℃,保持5 min。以标样保留时间为对照,计算脂肪酸含量,计算公式如下。

脂肪酸含量=(脂肪酸的峰面积×100)/各峰面积的总和[21]。

2 结果与分析

2.1 不同种类油茶籽油的理化指标

以油茶籽油的压榨毛油、浸出毛油和精炼成品油为原料,分别对其主要理化指标如酸价、过氧化值、碘值、皂化值和折光指数等进行分析测定,每种油每项指标均测定3次,然后用SPSS软件进行差异性分析,结果见表1。

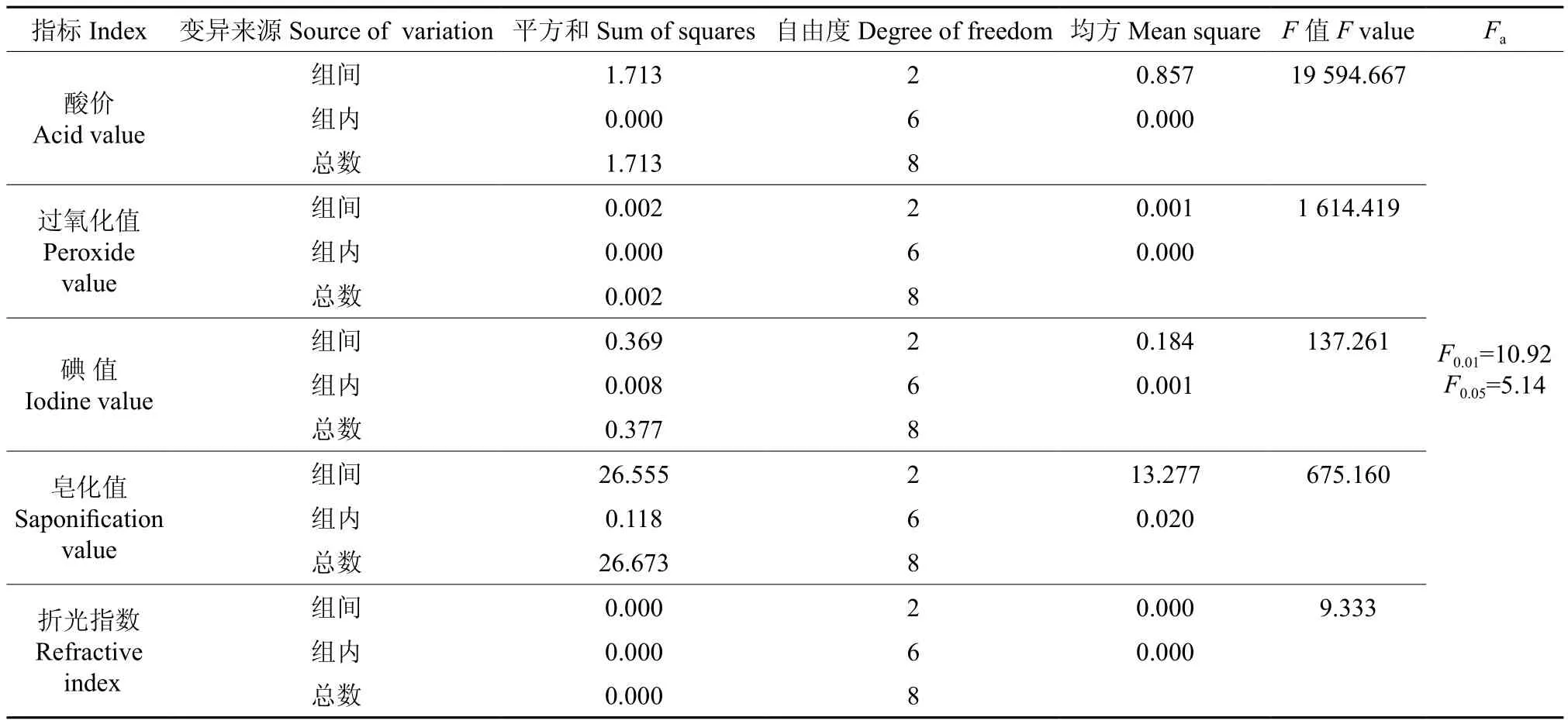

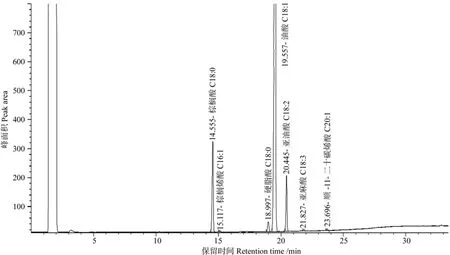

表 1 不同种类油茶籽油理化指标的方差分析Table 1 Variance analysis of the physicochemical indexes of different kinds of C. oleifera seed oil

由表1可知,酸价的F值为19 594.667,碘值的F值为137.261,皂化值的F值为675.160,过氧化值的F值为1 614.419,均大于F0.01(2,6)=10.92,表明不同工艺处理所得的3种油茶籽油在酸价之间、碘值之间、皂化值之间、过氧化值之间均存在极显著差异;折光指数的F值为9.333,小于F0.01(2,6)=10.92,但大于F0.05(2,6)=5.14,表明不同工艺处理所得的3种油茶籽油在折光指数之间存在着显著差异。

因为各组数据差异性显著,所以用SPSS软件进行多重比较分析,结果见表2。

如表2所示,不同工艺所得的3种油茶籽油在酸价、碘值、皂化值和过氧化值方面具有显著差异(p<0.05)。压榨毛油的折光指数与浸出毛油、精炼成品油的折光指数存在显著性差异,而浸出毛油与精炼成品油之间的折光指数差异不显著(p>0.05)。

不同工艺的油茶籽油酸价由高到低分别为:压榨毛油1.098 8 mg/g,浸出毛油0.808 9 mg/g,精炼成品油0.063 1 mg/g。压榨毛油的酸价明显高于浸出毛油,可能是压榨过程中受到一定温度的影响,导致油脂中甘油三酰酯的逐步水解,而使得游离脂肪酸的数量增多,并随油脂一起被压榨出来,造成油脂中游离脂肪酸的含量增多,酸价提高。而精炼成品油的酸价最低,是因为在碱炼过程中,油脂内的游离脂肪酸含量得到有效地中和脱除,导致其酸价降低明显。

表 2 不同种类油茶籽油理化指标的多重比较†Table 2 Multiple comparisons of the physicochemical indexes of different kinds of C. oleifera seed oil

过氧化值同样是压榨毛油最高,达0.000 690 g/g;其次是浸出毛油,为0.000 542 g/g;精炼成品油最低,为0.000 340 g/g。可能是压榨过程中温度升高,致使其中的抗氧化物质受到一定程度的破坏,使得抗氧化物质的含量减少,因而提高了压榨毛油的被氧化程度。随着压榨温度的升高,油脂被氧化的速度也会提高。精炼成品油的过氧化值最低,说明精炼工艺有利于减少氧化物质的含量。

浸出毛油的碘值最高,达0.866 999 g/g;其次是压榨毛油,为0.860 805 g/g;精炼成品油的碘值最低,为0.856 152 g/g。说明不同加工工艺对油茶籽油的不饱和程度产生了影响,不饱和程度越小,油脂越稳定,碘值越低。精炼成品油的碘值最低,故相对于压榨毛油和浸出毛油而言,其储藏稳定性更好。

浸出毛油的皂化值最高,达197.331 8 mg/g,可能是浸出过程中浸出溶剂残留的影响,导致浸出毛油的皂化值显著增高。精炼成品油的皂化值最低,为193.124 3 mg/g,明显低于压榨毛油和浸出毛油,可见精炼过程中除去了毛油中的杂质或游离脂肪酸,提高了油脂纯度。说明不同工艺对油脂的皂化值有影响。

压榨毛油的折光指数为1.469 6,浸出毛油的折光指数为1.469 3,精炼成品油的折光指数为1.469 4。造成压榨毛油与其它工艺之间显著性差异的原因,可能是压榨过程使油脂结构发生了变化或脂肪酸平均相对分子质量有所变化,导致折光指数存在差异,平均相对分子质量越大,其折光指数越高。

2.2 不同种类油茶籽油的脂肪酸含量

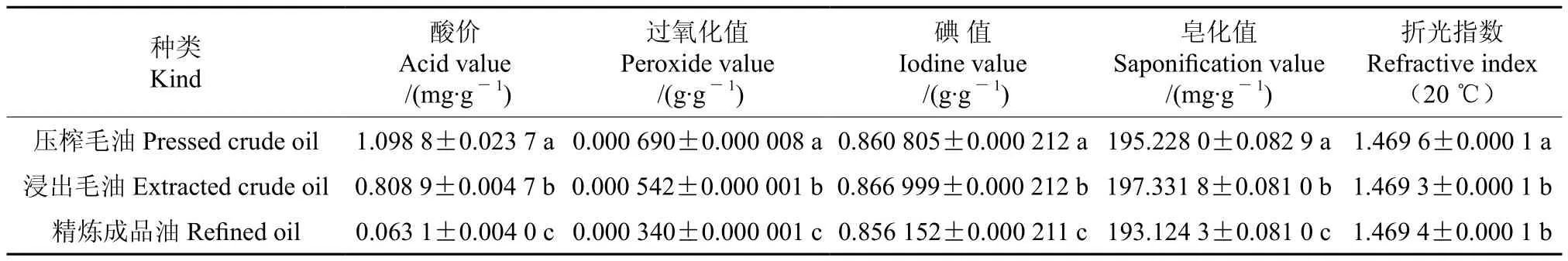

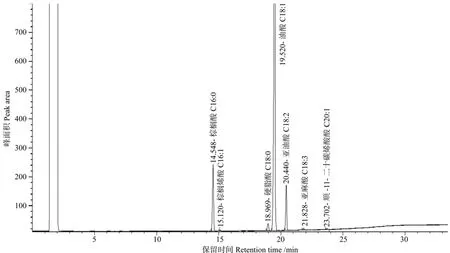

以3个不同种类的油茶籽油——压榨毛油、浸出毛油、精炼成品油为原料,采用气相色谱法对其脂肪酸组成及含量进行了分析测定。每种油样测定3次,结果见表3。同时选取每种油样特征明显的图谱作为参考,如图1~3所示。

图 1 压榨毛油的脂肪酸色谱图Fig. 1 Fatty acid chromatogram of the pressed crude oil

图 2 浸出毛油的脂肪酸色谱图Fig. 2 Fatty acid chromatogram of the extracted crude oil

图 3 精炼成品油的脂肪酸色谱图Fig. 3 Fatty acid chromatogram of the re fi ned oil

不同种类油茶籽油脂肪酸的组成及相对含量见表3。由表3可以看出,不同加工工艺所得的3种油茶籽油的脂肪酸组成及相对含量总体变化不大。棕榈酸含量最高的是浸出毛油(13.933%),其次是压榨毛油(13.733%),精炼成品油最低(13.500%);棕榈油酸的含量浸出毛油最高(0.133%),其次是精炼成品油(0.113%),压榨毛油最低(0.100%);压榨毛油和精炼成品油的硬脂酸含量相同(1.800%),浸出毛油相对较低(1.700%);油酸含量最高的是压榨毛油(76.667%),其次是精炼成品油(76.333%),浸出毛油的含量最低(74.733%);亚油酸含量最高的是浸出毛油(8.900%),其次是精炼成品油(7.700%),压榨毛油含量最低(7.133%);亚麻酸的含量浸出毛油最高(0.400%),明显高于含量均为0.300%的压榨毛油和精炼成品油;顺-11-二十碳烯酸含量无变化,均为0.200%。

由上可见,不同加工工艺对所得油茶籽油的脂肪酸提取的影响略有不同。在硬脂酸和油酸的提取方面,压榨法相对较好;在棕榈酸、棕榈油酸、亚油酸和亚麻酸的提取方面,浸出法相对较好。精炼成品油的棕榈油酸、硬脂酸、油酸、亚油酸和亚麻酸的相对含量在压榨毛油与浸出毛油之间或相同,可能是因为精炼过程中将2种油脂混合造成的。

表 3 不同种类油茶籽油脂肪酸的组成及相对含量†Table 3 Composition and relative contents of fatty acids in different kinds of C. oleifera seed oil

不同种类油茶籽油的脂肪酸含量如图4所示。由图4可知:虽然加工工艺不同,可以得到不同种类的油茶籽油,但它们的脂肪酸组成及相对含量均基本一致;它们的不饱和脂肪酸含量均超过84%,其中精炼成品油中含量最高,达84.633%,其次是压榨毛油(84.400%),浸出毛油最低(84.333%);单不饱和脂肪酸含量以压榨毛油最高,达76.967%,其次是精炼成品油(76.646%),浸出毛油最低(75.066%);多不饱和脂肪酸含量以浸出毛油最高,达9.300%,其次是精炼成品油(8.000%),最低的是压榨毛油(7.433%)。

图 4 不同种类油茶籽油的不同类型脂肪酸的含量Fig. 4 Contents of different types of fatty acids in different kinds of C. oleifera seed oil

2.3 不同年份压榨毛油的品质

目前市售的油茶籽油大部分为压榨工艺所得,生产加工企业往往会根据当年原料的供应情况及产品的市场需求、价格等因素,来合理安排压榨、浸出、精炼等加工工艺,以保证生产的连续性及产品的市场供应与经济效益等。当原料充足时,可能会先行压榨,然后贮藏部分毛油,于下一年再进行精炼,形成产品上市。为了了解并掌握压榨毛油经贮藏后的品质变化情况,为后续的精炼工艺提供科学的参考依据,对2012年当年生产的油茶籽压榨毛油与贮藏1 a的2011年生产的油茶籽压榨毛油进行了主要理化指标及脂肪酸组成与含量的分析与比较,结果分别见表4、表5、图5。

表 4 不同年份油茶籽压榨毛油的主要理化指标Table 4 Main physicochemical indexes of the C. oleifera seed crude oil pressed in different years

由表4可见,油茶籽压榨毛油经贮藏1 a后,除折光指数没有变化外,其它理化指标均发生变化,其中酸价、过氧化值变化明显,升高较多,说明贮藏过程中,压榨毛油随环境条件的变化发生了一定程度的水解与氧化反应,导致游离脂肪酸、过氧化物含量增多,因而酸价、过氧化值明显提高;贮藏后碘值略有升高,说明不饱和脂肪酸稍有增多,使得油脂的不饱和程度有所增大,从而导致油脂的储藏稳定性有所降低。

表 5 不同年份油茶籽压榨毛油脂肪酸的组成及相对含量Table 5 Composition and relative contents of fatty acids in the C. oleifera seed crude oil pressed in different years

从表5可看出,不同年份生产的油茶籽压榨毛油的脂肪酸相对含量发生了一定的变化。经贮藏1 a后,压榨毛油中的棕榈酸含量、棕榈油酸含量、亚油酸含量均有不同程度的提高;而硬脂酸含量、油酸含量出现不同程度的降低;亚麻酸含量、顺-11-二十碳烯酸含量保持不变。造成这些脂肪酸相对含量变化的原因可能是随着贮藏时间的延长、贮藏环境条件的变化,压榨毛油中的成分发生了一定的转化,或是因为不同年份的油茶籽原料本身所引起。

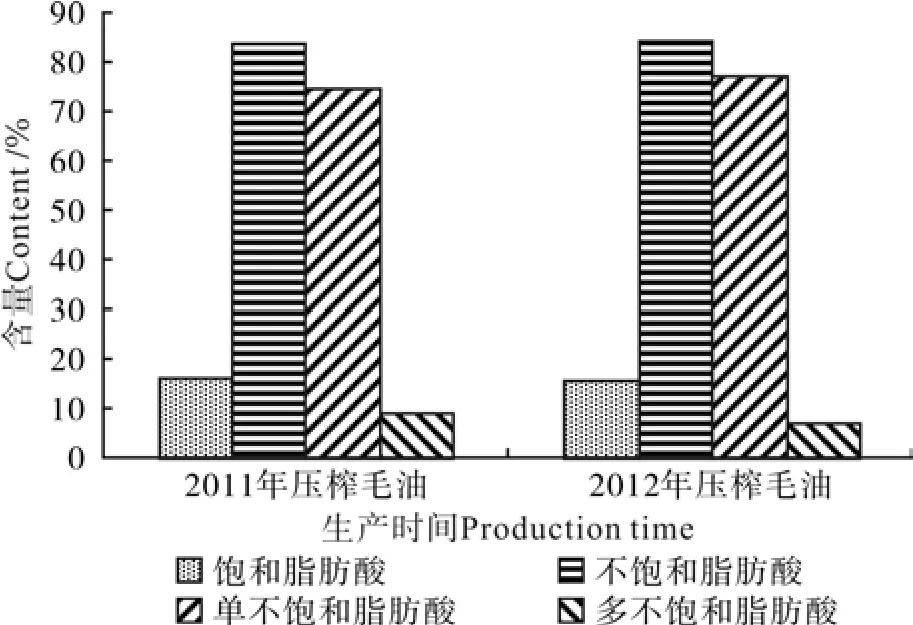

图 5 不同年份压榨毛油的不同类型脂肪酸的含量Fig. 5 Contents of fatty acids in the crude oil pressed in different years

由图5可见,油茶籽压榨毛油经贮藏1 a后,其饱和脂肪酸的含量从2012年的15.533%上升到2011年的16.400%;不饱和脂肪酸含量从2012年的84.400%下降到2011年的83.567%;单不饱和脂肪酸含量从2012年的76.967%下降到2011年的74.367%;多不饱和脂肪酸含量则从2012年的7.433%提高到2011年的9.200%。综上可知,油茶籽压榨毛油随贮藏时间的延长,其饱和脂肪酸的含量有所增加,不饱和脂肪酸的含量有所下降,尤其是油茶籽油中特色明显的单不饱和脂肪酸含量也随之降低,致使油茶籽油的品质有所下降,而多不饱和脂肪酸含量上升较多,使得油茶籽油的贮藏稳定性有所降低。

3 小结与讨论

经分析可知,经不同加工工艺所得的3种油茶籽油——压榨毛油、浸出毛油、精炼成品油在主要理化指标上存有明显差异,其中在酸价之间、碘值之间、皂化值之间、过氧化值之间均存在极显著差异;在折光指数之间存在着显著差异,再经多重比较得知,压榨毛油的折光指数与浸出毛油、精炼成品油的折光指数存在显著性差异,而浸出毛油与精炼成品油之间的折光指数差异不显著。

压榨毛油、浸出毛油、精炼成品油这3种油虽然加工工艺不同,但它们的脂肪酸组成及相对含量基本一致,总体变化不大。三者均以单不饱和脂肪酸——油酸为主,含量均在74%以上;其次是棕榈酸,含量在13%~14%之间;再者就是亚油酸,含量在7%~9%之间。三者的不饱和脂肪酸含量均超过84%,其中精炼成品油最高,压榨毛油次之,浸出毛油最低;单不饱和脂肪酸含量以压榨毛油最高,达76.967%,其次是精炼成品油,含76.646%,浸出毛油最低,为75.066%;多不饱和脂肪酸含量以浸出毛油最高,达9.300%,其次是精炼成品油,含8.000%,最低的是压榨毛油,为7.433%。

不同年份生产的油茶籽压榨毛油,在脂肪酸相对含量上会发生一定的变化。压榨毛油经贮藏1 a后,其棕榈酸、棕榈油酸、亚油酸的含量均有不同程度的提高;而硬脂酸、油酸的含量出现不同程度的降低;亚麻酸、顺-11-二十碳烯酸的含量保持不变。造成这一变化的具体原因还有待进一步探讨。

总之,油茶籽压榨毛油随贮藏时间的延长,其饱和脂肪酸的含量有所增加,不饱和脂肪酸的含量有所下降,尤其是油茶籽油中特色明显的单不饱和脂肪酸含量也随之降低,致使油茶籽油的品质有所下降,而多不饱和脂肪酸含量上升较多,引起油茶籽油的贮藏稳定性有所降低。

[1]张宏达.山茶属植物的系统研究[M].广州:中山大学出版社,1981: 1-12.

[2]庄瑞林.中国油茶[M].北京:中国林业出版社,1988:1-5.

[3]姚小华.图说油茶高效生态栽培[M].杭州:浙江科学技术出版社,2009.

[4]王 斌,王开良,童杰洁,等.我国油茶产业现状及发展对策[J].林业科技开发,2011,25(2):11-15.

[5]姚小华,王开良,罗细芳,等.我国油茶产业化现状及发展思路[J].林业科技开发,2005,19(1):3-6.

[6]马 力.茶油与橄榄油营养价值的比较[J].粮食与食品工业,2007, 14(6):19-21.

[7]沈建福,姜天甲.山茶油的营养价值与保健功能[J].粮食与食品工业,2006,13(6):6-8.

[8]李秋庭,陆顺忠.前景广阔的保健食用油——茶籽油[J].广西林业科学,2003,32(3):154-158.

[9]朱文鑫.油茶籽制油及综合利用[J].粮油加工与食品机械,2004, (11): 42-43.

[10]马 力,陈永忠,陈隆升.茶油不同提取方法的比较分析[J].农产品加工(学刊),2010,(11):11-13.

[11]彭阳生,左继林.山茶油的生产技术[J].农产品加工,2009,(5): 36-37.

[12]毛方华,王鸿飞,刘 飞,等.油茶籽油的提取及其对自由基清除作用的研究[J].西北林学院学报,2009,24(5):125-128.

[13]胡健华,韦一良,何东平,等.脱壳冷榨生产纯天然油茶籽油[J].中国油脂,2009,34(1):16-19.

[14]刘 学.油茶籽油加工的研究进展[J].粮食科技与经济,2011,36(4):51-53.

[15]袁 榕,张丽新,王宝刚.油茶籽油物理精炼工艺实践[J].粮食与食品工业,2011,18(4):8-18.

[16]邢朝宏,李进伟,金青哲,等.我国油茶籽的综合利用[J].粮油食品科技,2011,19(4):13-16.

[17]中华人民共和国国家质量技术监督局.GB/T5009.37-2003,食用植物油卫生标准的分析方法[S].北京:中国标准出版社,2003.

[18]中华人民共和国国家质量技术监督局.GB/T5532-2008,动植物油脂碘值的测定[S].北京:中国标准出版社,2008.

[19]中华人民共和国国家质量技术监督局.GB/T5534-2008,动植物油脂皂化值的测定[S].北京:中国标准出版社,2008.

[20]佘佳荣,晁 燕,谭利娟.基于气相色谱法的湖南油茶籽油掺杂判定[J].中南林业科技大学学报,2014,34(5):88-91.

[21]朱宁华,宋 莹,许娜子,等.檀梨果仁含水率、含油率及脂肪酸成分研究初报[J].经济林研究,2014,32(4):152-155.

Quality analysis and comparisons of different kinds ofCamellia oleiferaseed oil

ZHONG Shan-min1, YANG Kai1, WANG Chao1, CHANG Yin-zi1, ZHENG Jian1, YAO Xiao-hua2,FEI Xue-qian2, XU Wei1, ZHANG Fei-fei1

(1. School of Agriculture and Food Science, Zhejiang Agricultural and Forestry University, Lin’an 311300, Zhejiang, China;2. Research Institute of Subtropical Forestry, Chinese Academy of Forestry, Fuyang 311400, Zhejiang, China)

In order to understand the effects of different processing and different storage time on quality ofCamellia oleiferaseed oil, and to provide a theoretical and technological basis for rational selection and controlling processing in production and available selection and usingC. oleiferaseed oil in consuming. Three different kinds ofC. oleiferaseed oil were taken as raw materials, including pressed crude oil, extracted crude oil and re fi ned oil. The main physicochemical indexes, composition and contents of fatty acids as well as changes in different years were analyzed and compared. The results showed that there were very signi fi cant differences between acid value, iodine value, saponi fi cation value and peroxide value in the three kinds of oils, and the differences in refractive indexes were significant. Composition and relative contents of the fatty acids in the three kinds of oils were almost the same, and oleic acid occupied the most of the percentage (over 74%). Followed by palmitic acid (13%-14%), and then was the linoleic acid (about 7%-9%). All unsaturated fatty acid contents in the three kinds of oils were more than 84%, and it in the re fi ned oil was the highest,followed by the pressed crude oil, and that in the extracted crude oil content was the lowest. Monounsaturated fatty acid content in the pressed crude oil was the highest, up to 76.967%, followed by the re fi ned oil (76.646%), and that in the extracted crude oil was the lowest (75.066%). Polyunsaturated fatty acid content in the extracted crude oil was the highest, up to 9.300%, followed by the re fi ned oil (8.000%), and that in the pressed crude oil was the lowest (7.433%).The pressed crude oil ofC. oleiferaseed produced in different years, had some changes in the relative content of fatty acid, and thus oil quality and stability in storage were affected.

Camellia oleiferaseed oil; kind; physicochemical indexes; fatty acid; analysis and comparison

S601;S794.4

A

1003—8981(2015)02—0026—08

2015-01-20

浙江省重点科技创新团队项目(2011R50030);浙江省重大科技专项计划项目(2012C12005-1)。

仲山民,教授,博士。E-mail:zhongsm2002@zafu.edu.cn

仲山民,杨 凯,王 超,等.不同种类油茶籽油的品质分析与比较[J].经济林研究,2015,33(2):26-33.

10.14067/j.cnki.1003-8981.2015.02.005

http: //qks.csuft.edu.cn

[本文编校:闻 丽]