从淘汰Agr看生成语法语言研究的最简原则

2015-01-04南潮

南 潮

湖北师范学院外国语学院,湖北黄石,435002

从淘汰Agr看生成语法语言研究的最简原则

南 潮

湖北师范学院外国语学院,湖北黄石,435002

生成语法内,Agr不过是个不包含任何语义、句法和音系特征的句法空位,基于语言研究的最简原则考虑,应该把它排除功能语类之外。同时,Agr的句法功能完全可以被v、T/C 等其他功能语类的功能所取代:功能语类或语段中心语(C和v)的无解的ф-特征决定主语或宾语一致关系,与Agr没有任何关联;而结构格特征则体现探针和目标之间Φ-特征的匹配关系,由配伍操作赋值和删除。因此,C/T和v之所以能够成为主要功能语类,是因为它们是由可解特征和无解特征构成的特征集。

功能语类;Agr;一致关系;最简原则

1 问题的提出

英语中,主语和动词V、V和宾语之间的一致关系在句法层面普遍显现。如:

(1) a.Tom likes/*like Syntax.

b.The teacher blamed her/*she.

生成语法最简方案之前,通常用中心语Agr来表示上述主语-V、V-宾语之间在性别、数、人称等形态特征之间的一致关系,分别称为主语一致关系和宾语一致关系。鉴于英语形态特征匮乏,尤其是性别特征不明显,人称和数特征通常称为Φ-特征。因此,Agr通常体现包括人称和数特征的Φ-特征一致关系。最简方案内,本着最简原则,即主要出于经济原则、减轻语言运算的复杂性以及Agr本身特性的考虑,Agr从功能语类中淘汰出局。但是,例(1)中示出的Φ-特征一致关系在英语中普遍存在,淘汰Agr之后,满足生成语法语言研究一贯遵循的完全解释性原则(Full Interpretation,FI),不得不解释设计Agr,继而又把它淘汰出局的动因以及这以后上述一致关系如何借助其他相同或更好手段得到继续体现。

2 设计和淘汰Agr

生成语法内,词项通常分为两类:实词表达词项的语义、句法和音系特性,非实词或功能语类则主要由形式特征构成;从特征核查或赋值角度来看,功能语类在句法运算中处于中心地位,针对特征赋值的句法运算,表面上看似冗余操作,又受制于结构位置,但是必不可少。特征说认为,每个词项是个特征集,包含可解和无解特征,句法运算受功能语类的无解特征驱动所致[1-2]。

最简主义认为,命题由语段中心语投射而成,中心语在语段结构中扮演决定性角色。从管约论到简约论的转变中,有把语言成分尤其是功能语类细分成包含独特句法、语义和音系特征的更小语言单位的传统。特征说认为,句法运算中的最小语言单位由特征构成,尽管这些特征整体参与句法运算。关于细分功能语类的传统,Pollock开了先河,建议把IP(表示完整句式)分成两个更小最大投射AgrP和TP,T表示时体特征,结构上比Agr高,Agr表示主语一致关系,受T支配[3]。因此,IP表示一个最大句法结构[Spec-T-Agr-VP]h[4-5],如:

(2)[TP…T…[AgrP…[VP…V…]]]

与之相反,Belleti认为,IP应该是[Spec-Agr-T-VP][6],因为语言间存在典型的主语一致关系,时态句中T和主语存在管辖关系,动词的形态化过程中,与之有一致关系的成分应该在T之外,如果Agr支配T,那么这种一致关系的最终显现形式应该是连续嫁接操作的结果[7]。

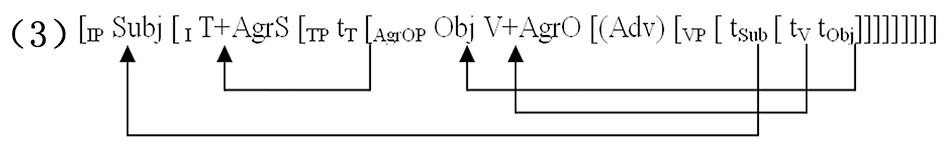

基于Hale和Keyser有关论旨角色分派的构想[8],兼顾宾语一致关系,Chomsky把上述两种观点进行了折衷,提出两个Agr的看法[9],每个Agr都由ф-特征构成:AgrS负责主语一致关系和主格,AgrO 则负责宾语一致关系和宾格。这种构想下,IP可以用(3)表示如下:

Pollock在(2)中的Agr实际上是(3)中的AgrO,因为AgrS靠近主语,而AgrO靠近宾语[3]。如(3)所示:T嫁接到AgrS,体现常规的主格、主语的一致关系;主语从其原有的VP内部位置(tSubj),移出到[Spec,AgrSP],依靠局部的标识语和中心语关系,主格和主语一致关系得到核查。与此同时,V移动到AgrO,Obj或隐性或显性地前移到[Spec,AgrOP],宾格和宾语一致关系以同样方式核查。

生成语法认为,任何原则性设想理论上必须有其合理之处,经得起实践检验。上述有关Agr的构想只是出于理论需要考虑,但是Agr在语义和音系上都为空,实践上还缺乏存在的有力证据。遵循经济原则和充分解释性等原则,同时出于以下因素考虑,应该把Agr从功能语类之列淘汰出局。

首先,Agr本身并不包含任何可解特征。Chomsky认为,Agr只是一个由无解特征构成的特征集。就AgrS而言,它不过是标示一个必须通过显性移动,如移动操作或合并,而被填充的强特征位置;就AgrO而言,英语中的V以隐形方式填充该位置,核查宾格和宾语一致关系。其次,Agr的句法功能完全可以被其他更为合理的功能语类的功能所取代。最简方案认为,Agr的主要句法功能就是构成能够核查无解特征的组合结构。但是,分派格特征是语段中心语(即v和C)的固有特征,这些中心语把无解特征传递到派生中心语(即V和T),目的是在[Spec,AgrP]位置核查N的形态格特征,因此再设计一个中心语Agr,无疑会违背经济原则。难怪Chomsky后来就认为,Agr既缺少Φ-特征,又缺少独立分派格的形式特征,格特征或是由V,或是由T提供的;Φ-特征要么是词项从词库中提取时分派,要么在算式库中添加。是V还是T提供格特征分别决定N的格和Φ-特征,这些Φ-特征又决定着一致关系[9]。最新简约论认为,这种一致关系受制于语段中心语的无解特征,而格鉴别则以配伍操作来执行。最后,C、T和v之所以能够成为主要功能语类,是因为它们既包含可解特征,又包含无解特征,而Agr只包含无解特征。因此,Chomsky提出经济原则(4),阐明把Agr从功能语类中排除的必要[9]。

(4)只有能够影响输出时,α才能进入算式库。

最新简约论认为,该经济原则不断得到强化。最简方案提出之初,Chomsky一度怀疑Agr是否包含Φ-特征。后来,最终让他痛下决心,清除Agr的真正原因是,诸多有关Agr的构想表明,Agr只包含无解特征,而缺少语义、音系等其他可解特征[10]。这种考虑后来成分判定功能语类及其句法结构特性的依据:任何缺少语义和音系内容的词项,都应该依照句法手段被清除,满足可读性原则。

3 Agr之后一致关系的体现

如上所述,Agr缺少语义和音系特征,从功能语类中排除。随之而来,就面临一个非常棘手的难题:有迹象表明,Agr与Φ-特征关联,可能在算式库中出现;更何况,带有强特征的Agr能提供T、V提升(即嫁接)或NP提升(即替换)的位置。同时,淘汰Agr后,还必须对上述体现一致关系的Φ-特征重新解释。最简方案认为,排除Agr的直接理由是,Agr的句法功能可以被T或v取代,那么理想的解释是,用T或v,而不是Agr,同样能够或是更好,解释上述句法现象。

Chomsky认为,Agr本身缺少无解特征,这些特征实际上是嫁接到Agr的V或T提供的[9]349。不妨设想,这些特征与Agr之外的功能语类有关,而Agr不过是个不包含任何语义、句法和音系特征的空位置而已。最新最简主义认为,功能语类就不包括Agr,通常只包括C、v和T。没有了Agr,还得证明上述功能语类同样能够履行Agr的功能,即无解的格特征和Φ-特征同样能够被赋值。

Chomsky提出零设想(null hypothesis),认为名词词组N选择进入算式库之前,就已经被添加了任意的Φ-特征和格特征[9]236-238。也就是说,语言运算从词库中选择N,充当词汇阵列的部分,N投射到算式库之前,普遍语法就会运用某种规则,有选择性地把任意的格和Φ-特征添加到N。算式库中,词项的固有特征或是构成算式库的操作,确定这些任选特征,N的格和Φ-特征就会以这种方式被确定下来。同时,提取词项的过程中,N往往和更为复杂的名词词组一起选取,包含格或Φ-特征,涉及一个特征分派过程[9]237。最新“探针-目标”理论认为,这种特征分派过程归因于接口条件的要求所致:任何词项都应该运用最佳方式,向两个接口层面提供可用的信息或指令。其中,逻辑层面,N的Φ-特征属于可解特征,而其结构格特征因为无解而成为句法错位的原动力之一,目的是通过给功能语类的无解特征赋值,或是表达特殊语义解读(如主题或焦点)。充当目标的N具有唯一无解的结构格特征,如果与Φ-特征完整的探针形成特征匹配关系(feature matching),该格特征会通过配伍操作被赋值和删除。

Agr假设之下,V移出直接和AgrO合并,核查宾语一致关系中的Φ-特征和宾格;T(包含V)与AgrS合并,核查主语一致关系中的Φ-特征和主格。没有了Agr,必须对上述格特征和Φ-特征的赋值以及动因进行合理解释。

与Agr的合并都涉及到V。为何V移出,而不是保留在原位?可以从Pollock和Chomsky的构想中找到答案:尽管任何Agr接受轻成分,但是强Agr只能接受重成分,V因为分派论旨角色或充当论旨链(θ-chain)的中心语而是重成分;只有强Agr才吸引V、弱Agr没有吸引V的能力[9]。与法语不同的是,英语中的AgrO能力弱,满足延迟原则(Procrastinate),V只能隐形地与之嫁接,Obj同样隐形地移动到AgrO的标识语位置。如果Obj发生显现移动,涉及受事宾语提升,那么造成错位现象的目的就是借助音系、句法或语义等手段,产生输出效应,表达特殊意义。相比之下,英语中的AgrS有很强的EPP-特征,拼读之前,会驱动N向AgrS的标识语位置移动。

淘汰Agr之后,V移动的动因必须重新考虑。Chomsky认为,功能性中心语(functional heads,与主要功能语类几乎相当)具有黏附性特征(如“时-”、EPP-和Φ-特征等),要求V提升,与之嫁接,通过V来确定这些特征[9]。同时,V从词库选取进入算式库之前已被添加的任意“时-”和Φ-特征并未确定。由于V的语类特征(即“V-特征”)可解,而其“时-”特征无解,V必须从其原生位置移出,与功能语类嫁接,组合成以功能语类为中心语的混合体,既是确定V本身的上述任意特征,也是为功能语类的无解特征赋值,因为功能语类本质上是黏附性的,只有与之特征匹配的V才能与之嫁接。理论上,所有功能性中心语都被屈折化,因为这些中心语携带有无解的语类特征[11]。Matushansky也主张,功能性中心语的语类特征必定无解,因为这些中心语不能充当谓词性成分(predicative),只有V的显性V-特征才可解[12]。基于此,可以得出结论:功能语类包含无解的语类特征,驱动V(或will等助词)和其合并,清除这些特征。最新简约论下,V的移动首先涉及V-v移动。所有语言中,V-v移动必要,也是强制性的,目的是把V中的自由词根(即V0)形态化,使其携带形态特征[1]。基于上述观点,本文认为,V-v移动实际上是个屈折化过程,由V向v继承形态特征。同时,Chomsky坚信,无论保留原位还是前移到T或C,V都会以相同方式被屈折化,因此该形态过程必须发生在拼读之后[13]。从V-v移动来看,V从v继承Φ-特征而被屈折化,把V从词库中带有的任意特征确定下来,通过配伍操作,探针v的无解Φ-特征能够被目标N的可解同类特征赋值,宾语的Φ-特征一致关系通过宾语的结构格赋值体现。与此相同,T从C继承Φ-特征,通过(3)中主语Subj的提升,T和主语之间形成“探针-目标”关系,通过配伍操作,主语结构格的赋值体现主语和T之间Φ-特征的一致关系,由于V有无解“时-”特征,而T有可解的类似特征,V-T 合并先于T-C,主语和T之间的一致关系体现了主语一致关系的Φ-特征上[14]。语段理论认为,结构格特征体现探针和目标在Φ-特征上的一致关系,通过配伍赋值,而Φ-特征属于语段中心语v或C/T的无解特征,由与之形成探针-目标关系的N通过配伍赋值,与Agr没有任何关联。

同时,功能语类的特征强弱决定句法操作是以显性还是隐形方式进行。在此,不妨把V的移动归因于句法上的需要:V必须借助句法运算而被屈折化,获得形态特征。同时,语段中心语的Φ-特征构成会影响语言的特殊语义解读。譬如,最新最简主义认为,满足“话语条件”或“交际意图”的需要就要求形式特征的存在[15]。显性句法运算过程中,功能语类的黏附性V-特征会驱动V嫁接到功能语类。这个过程中,还可以为无解特征设置参数,因为功能语类的特征组合决定嫁接成分的任选特征。以“break”为例,嫁接到v时,其形式特征由v的特征组合来决定:如果v具有完整的Φ-特征(即vcomp),“break”就是传统的及物动词,最终会生成一个及物的句子;如果v的Φ-特征不完整(即vdef),V的部分论旨角色被压制或吸收,句法操作会产生句法错位,通常生成一个不及物句式,如被动句、中间句、作格句等。

4 结 语

生成语法认为,任何原则性假设理论上必须有其合理之处,经得起实践检验。判断功能语类的标准主要基于该功能语类是否既包括可解特征,又包括部分无解或形式特征。Agr的构想只是出于理论需要考虑,Agr只是一个由无解的Φ-特征构成的特征集,语义和音系上都为空,没有任何的可解特征,实践上还缺乏存在的有力证据。遵循生成语法语言研究中的经济原则和充分解释性等原则,Agr必须排除在功能语类之外。Agr有关构想中的无解特征包括体现主语一致关系和宾语一致关系的Φ-特征。淘汰Agr之后,这些Φ-特征被认为是语段中心语(v和C)的结构特性,派生语段中心语从v和C继承这些特征,借助配伍操作,这些特征依照N的可解的同类特征赋值而被删除,同时N的无解结构格特征体现探针和目标在Φ-特征上的一致关系,既分别为宾语一致关系和主语一致关系,句法上探针和目标之间Φ-特征匹配操作给目标N的结构格赋值。因此,没有了Agr,表述宾语一致关系、主语一致关系和结构格特征的语言功能完全可以被v,T/C等功能语类的特性取代。

[1]Chomsky N.Beyond explanatory adequacy[C]//The cartography of syntactic structures,Structures and beyond.Oxford: Oxford University Press,2004:104-131

[2]Chomsky N.On Phases[C]//Foundational Issues in Linguistic Theory.Cambridge,Mass:MIT Press,2008:133-166

[3]Pollock J Y.Verb movement,Universal Grammar and the structure of IP[J].Linguistic Inquiry,1989,20:365-424

[4]Webelhuth G.X-bar theory and Case theory[C]//Government and Binding Theory and the Minimalist Program.Cambridge:Blackwell Publishers Inc,1995:15-95

[5]Hornstein N,J Nunes,K K Grohmann.Understanding Minimalism[M].Cambridge,Mass:MIT Press,2005:116

[6]Belletti A.Generalized Verb Movement[M].Turin:Rosenberg & Sellier,1990

[7]Ura H.Case[M]//M Maltin,C Collins.The Handbook of Contemporary Syntactic Theory.Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press & Blackwell Publishers Ltd,2001:367-368

[8]Hale K,J Keyser.On argument structure and the lexical expression of syntactic relations[C]//The View from Building: Essays in Linguistics in Honor of Sylvain Bromberger.Cambridge,Mass:MIT Press,1993:53-109

[9]Chomsky N.The Minimalist Program[M].Cambridge,Mass:MIT Press,1995:349

[10]Chomsky N.Minimalist Inquiries:The framework[C]//Step by Step:Essays on Minimalism in Honor of Howard Lasnik.Cambridge,Mass:MIT Press,2000:89-155

[11]Roberts I,A Roussou.Interface interpretation and the theory of movement[R].Talk presented at SOAS,1997

[12]Matushansky O.Head movement in linguistic theory[J].Linguistic Inquiry,2006(1):69-109

[13]Chomsky N.Derivation by Phase.Ken Hale:A Life in Language[M].Cambridge,Mass:MIT Press,2001:1-52

[14]Adger D.Core Syntax:A Minimalist Approach[M].Oxford:Oxford University Press,2003:141

[15]Rizzi L,U Shlonski.Strategies of Subject Extraction[M].Ms:University of Siena & Geneva,2005

(责任编辑:李力)

10.3969/j.issn.1673-2006.2015.11.016

2015-08-16

教育部人文社会科学规划项目“被动义视角下英汉受事主语句的生成语法研究”(14YJA740024);湖北省教育厅人文社会科学研究项目“英汉语被动义句生成的对比研究(14y054)”;湖北师范学院优秀创新团队项目“语言及物性的接口性变异研究”(T201515)。

南潮(1972-),湖北浠水人,教授,博士,硕士生导师,主要研究方向:句法学、二语习得、英汉对比。

H315

A

1673-2006(2015)11-0062-04