基于RFID技术的高校图书馆学科化信息服务模型构建

2014-12-25栾旭伦

栾旭伦

(淮阴师范学院国有资产管理办公室,江苏 淮安 223300)

学科化信息服务作为高校图书馆提供的一种学科属性强、信息专指度深的高层次信息服务,其在各高校的广泛开展取得了良好的社会效益和服务效益。开展学科化信息服务,要求学科馆员“以用户的信息需求为中心进行信息搜集、组织、分析、重构,根据用户的具体问题和信息需求情境,使自己的信息服务融入用户解决实际问题的过程,为用户提供能有效支撑研究行为的信息服务[1]”。为提升学科化信息服务的时效性,在实际的工作中,学科馆员必须做到与用户实时沟通,根据用户的不同研究进展,提供有针对性的信息服务。图书馆在信息服务过程中,一方面用户在不同的研究阶段、在相同研究阶段的不同进展中,其信息需求往往千差万别。受时间、沟通有效性、怕麻烦等相关因素的制约,用户往往很难或不愿及时与学科馆员进行沟通,因而学科馆员也就无从获知用户的实际信息需求,其所提供的信息服务与用户的实际信息需求相脱节也就在所难免;另一方面,受工作时间、地点等因素的限制,学科馆员全程介入用户的研究进程并根据用户不同的研究进展,全天候24小时更新学科信息,提供服务显然也不现实。相关问题的存在严重制约了学科化信息服务的深入开展,而目前在各高校图书馆逐步推广应用的RFID技术为解决这一问题提供了一种有效途径。有鉴于此,笔者在分析利用RFID开展学科化信息服务可行性的基础上,利用RFID技术,构建了一个基于RFID技术的学科化信息服务模型,并在模型构建的基础上,探讨了其应用于实践中可能遇到的相关瓶颈问题。

1 基于RFID开展学科化信息服务的可行性分析

1.1 技术可行性分析

针对用户在某一阶段的信息需求,图书馆往往可以通过对用户的书籍使用率、借阅率等相关行为数据的统计及分析获得。RFID技术作为一种非接触式的自动识别技术,可以通过无线射频信号自动快速识别目标对象并获取目标对象的相关行为数据。通过对所获得数据进行深层次数据挖掘及分析,获得用户的当下信息需求、阅读偏好等相关信息,进而在征得用户同意并在保护其隐私的前提下为其提供更加有针对性的学科化信息服务[2]从技术上讲是可行的。

1.2 应用可行性分析

目前,RFID技术已经在国内的集美大学、汕头大学、北京理工大学、东北大学、宁波职业技术学院等高校图书馆得到了广泛应用,使得这些高校图书馆的服务和管理变得更加高效和智能。自助借还功能的应用简化了读者的借还书流程,提高了图书和文献的流通率;智能盘点、自动分拣等功能的应用提高了图书整架及归位的工作效率。应用RFID技术后,高校图书馆可以将节省的人力资源配置到读者培训、参考咨询、学科化服务等更深层次的服务上,进而提高图书馆的附加值,实现服务转型[3]。因此,将RFID技术应用于学科化信息服务在实践层面是可行的。

1.3 理论可行性分析

在某种程度上,用户的学科化信息需求可以从两方面表现出来。显性方面可以通过与学科馆员进行口头、网络交流等方式来提出自己的信息需求;隐性方面可以从用户在某段时间内的入馆率、在图书馆中所借阅的图书清单、所查阅的相关文献、进馆频率等行为方式潜移默化地反映出来。凭借技术手段,对入馆的目标用户进行信息行为追踪,对其行为进行记录形成行为数据库并对行为数据库进行数据挖掘及分析,便可实时获得用户的信息需求。目前,各高校图书馆在显性学科化信息服务方面做得较为成功,从理论层面讲,利用RFID技术获取用户的隐性学科化信息需求是可行的。

2 基于RFID的学科化信息服务系统总体架构

2.1 体系结构

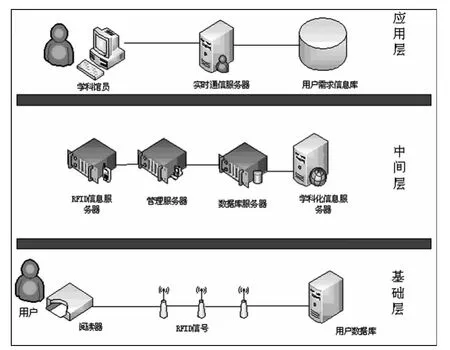

基于RFID技术的高校图书馆学科化信息服务系统,其设计原理是基于RFID所获取用户的相关行为数据,以RFID中间件为连接纽带,将RFID系统和图书馆原有的相关系统进行无缝对接,通过对用户的行为数据的统计、分析、挖掘等来获取目标的实际信息需求并针对用户的实际信息需求来开展有针对性的学科化信息服务。系统在总体架构上主要分为3层:基础层、中间层、应用层[2]。如图1所示。

图1

其中,基础层要通过阅读器、电子标签、标签转换器等设备与后台用户数据库进行连接,识别用户身份,并对用户的行为轨迹进行相应的记录。中间层利用RFID中间件实现RFID信息服务器与图书馆管理服务器、数据库服务器等原有系统的连接,其主要功能是屏蔽不同应用系统接口、数据格式等差异,为最后的数据挖掘做铺垫。应用层通过数据自动清洗、数据挖掘等技术对获取的用户行为数据进行分析,进而获取用户在某段时间内的信息需求,并针对用户的信息需求开展有针对性的学科化信息服务。

2.2 工作流程

鉴于通过RFID来实时获取用户的行为数据有可能侵犯用户的隐私权,因此在追踪用户的行为前图书馆应先与用户签署知情同意书,获得用户的认可。用户签署知情同意书后,在用户入馆查询书籍、期刊、电子数据库等相关信息时便开始对用户的行为信息进行记录,将用户的行为信息写入后台数据库。在用户离馆后,系统开始对用户的行为数据进行数据分析及挖掘并形成分析结果。学科馆员根据系统得到的相关分析成果,及时调整自己的服务策略,进而提供更有针对性的信息服务。为防止用户的隐私行为被泄露,应定期征询用户研究完成否,若已完成服务,则应删除后台库中的用户信息行为记录,若未完成则可继续对用户的信息行为进行记录追踪。如图2所示。

图2

2.3 框架结构

基于RFID的高校图书馆学科化信息服务平台其工作核心是捕获到馆用户的信息行为轨迹,并对最终的用户信息行为数据进行挖掘分析,获得用户的信息需求,为学科馆员调整服务策略提供理论支撑,为有效实现这一功能,系统应具有如下框架结构[4](见图3)。

图3

文献借阅数据统计平台:用户在图书馆内所借取的有关书籍均与用户的兴趣或所正在从事的研究项目有关。文献借阅情况可以作为用户信息需求反馈的指标之一。该平台的工作过程如下:当用户借书出馆时,条码机自动读取附在用户借书卡背面及相关书籍内的RFID信息,并将用户的借阅信息储存在后台的用户借阅记录库中。

期刊取阅统计平台:期刊尤其是现刊往往时效性较强,是时下相关研究领域研究进展的一个集中体现。通过对用户期刊浏览情况进行相应的记录,可以集中体现用户当下的信息需求。该平台工作过程如下:当用户取阅相关期刊时,期刊内附的RFID芯片自动向期刊室内的RFID设备传送数据并将相关数据记录在后台的数据库中。

电子数据库查询记录平台:用户从事某项研究或撰写相关论文,往往需要查询相应的电子资源,通过记录用户的历史查询结果及用户的论文下载记录,可以实时获知用户的信息需求。该平台工作过程如下:用户持借书卡进入图书馆电子阅览室时,阅览室内的RFID设备自动获取用户身份,在用户离开后自动读取服务器日志上用户的行为信息并自动记录在后台数据库中。

数据清洗平台:用户从入馆到离馆,其间会有大量RFID原始数据被获取并记录在后台数据库中,这些行为数据为原始记录,没有任何使用价值。要获得图书馆所需要的用户当下的信息需求,必须将这些原始记录清洗、去冗余、过滤并转化为带有语义的信息[5]。该平台主要负责对RFID的原始数据进行处理,获取所需要的带有语义的数据信息。

数据分析平台:获取用户行为数据的最终目的在于及时调整服务策略,真正为用户提供其所需要的学科化信息服务。数据分析平台功能在于分析经过数据清洗后得到的相关数据,得到用户当下的信息需求。

院系数据接口:用户获取信息的途径不仅局限于高校图书馆。很多教师及研究生经常通过所在院系或机构的资料室来获取相关信息。院系数据接口模块通过后台的相关中间件与院系内设备进行连接,来获取该部分用户的相关信息。

学科化信息服务平台接口:基于RFID的学科化信息服务平台是当前图书馆RFID应用功能的一个延伸,其作用在于充分发挥RFID数据获取方便快捷的优势,将这种优势用于提升学科化信息服务的广度、深度及时效度。学科化信息服务平台接口模块功能在于将通过分析得到的用户信息需求通过该接口与图书馆原有的学科化信息服务平台进行对接,进而通过高校图书馆原有的学科化信息服务平台开展学科化信息服务。

3 基于RFID技术的高校图书馆学科化信息服务可持续发展的几点思考

基于目前我国国内各高校RFID标签实际应用情况及基于RFID技术的相关业务开展情况,目前利用RFID技术构建高校图书馆学科化信息服务主要面临以下几个问题[6-8]。

3.1 标准问题

至今,RFID尚未在全球范围内形成统一的技术标准,不同的RFID技术公司或生产厂家的RFID技术产品标准差异较大。国内应用RFID技术的各高校图书馆大都基于本馆业务流程的需要制定本馆的RFID数据格式规范。由于各高校图书馆之间的数据标准、格式不兼容,馆际之间的数据交换及协同工作难以顺利开展。标准的不统一,是日后通过系统开展学科化联合信息服务、联合参考咨询等业务面临的技术障碍。

3.2 成本问题

基于RFID的高校图书馆学科化信息服务平台作用的发挥,离不开RFID标签及RFID相关信息获取设备的支撑。从某种程度上讲,RFID标签应用的规模决定了数据获取的准确度,就目前RFID发展趋势来看,近几年,RFID很难有大规模降价的可能。标签应用的有限范围限制了获取行为数据的有效性。

3.3 系统集成问题

传统的图书馆业务流程以条形码为基础,而RFID技术以电子标签为基础,二者需要在通信协议、接口、数据格式等方面进行整合。目前的RFID技术软件应用商与RFID硬件供应商各自为战,要实现RFID技术与图书馆原有系统的彻底互联互通尚待时日,系统无缝对接的缺陷限制了数据挖掘及分析的科学性。

3.4 读者隐私问题

作为无线传输形式的数据传输模式,RFID标签很容易被截获或跟踪,造成读者的借阅信息外露。开展基于RFID的学科化信息服务,需在开展相应的学科化信息服务前征求用户的同意,并做好用户信息加密工作及用户信息定期清理工作。担心隐私权外泄可能成为用户使用该系统的一个顾虑。

4 结语

受技术等因素限制,该模型还存在一定的缺陷,如系统仅可对入馆的目标用户群的行为进行记录,对未入馆的目标客户群的行为难以进行记录。因此,该模型应是图书馆原有的学科化信息服务功能的一个补充或延伸。此外,目前应用RFID技术的高校图书馆数量不多,但就已经应用RFID技术的高校图书馆业务开展情况来看,该技术的优势还是非常明显的。有理由相信,随着技术的不断发展进步和创新,RFID技术将日益完善、成本将不断下降,所出现的各类问题也将逐步得到解决。利用RFID技术开展学科化信息服务将成为常态,学科化信息服务过程中的信息沟通不畅的问题将彻底得到解决。

[1] 吴新年,陈永平.关于学科化信息服务的思考与建议[J].情报学报,2007(12):31.

[2] 姚媛.RFID技术在高校图书馆的应用研究[D].上海:上海交通大学,2011:8-10.

[3] 张风仙.公共图书馆RFID应用研究[D].上海:华东师范大学,2012:18-22.

[4] 曹哲.面向旅游企业的RFID技术应用及海量数据统计优化[D].大连:大连理工大学,2012:23-24.

[5] 李原.基于统计推断的RFID数据清洗技术[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2011:1-2,4.

[6] 陈江静.基于RFID技术的图书馆绩效评估指标体系的构建[J].农业图书情报学刊,2013(7):44.

[7] 曾频,高飞,宁璐.基于RFID技术的图书馆管理系统的分析与评价[J].图书情报工作,2013(5):77-78.

[8]褚慧萍.RFID技术在图书馆中应用的利弊分析及应对方案[J].电子设计工程,2013(7):98.