大唐博相府油泼的关中 鱼香的大唐

2014-12-17小竹

文/小竹

大唐博相府油泼的关中 鱼香的大唐

文/小竹

油泼里的幸福指数

人常说西安是一个有味道的城市,空气中氤氲着肉烂汤浓的泡馍味道,卤香悠长的夹馍味道,浓香窜鼻的烤肉味道,还有最让人欣喜的油泼面的味道。北方人大多喜食面,而陕西关中人完全是被面支配。老话里“一碗粘(音燃)面喜气洋洋,没有辣子嘟嘟囔囔”说的就是关中人的“面肚子”,这里的“粘面”指的就是陕西的油泼面——习总书记请连战先生食用的“biangbiang面”正是此面。

代表关中特色的油泼面,则一如关中人的平实厚道显得深藏不露。油泼面是在周代“礼面”的基础上发展演变而来,秦汉时代称之为“汤饼”,属于“煮饼”类中的一种,隋唐时代叫“长命面”,意为下入锅内久煮不断;宋元时代又改称为“水滑面”。据元代韩奕所著《易牙遗意》记载:“水滑面:用十分白面揉搜成剂。一斤作十数块。放在水中,候其面性发得十分满足,逐块抽拽,下汤煮熟。抽拽得阔薄乃好。”清代朝廷大臣薛宝辰在其著作《素食说略》中记载更为详细:“其以水和面,入盐、碱、清油揉匀,复以湿布,俟其融和,扯为细条。煮之,名为桢面。”“作法以陕西朝邑、同州为最佳”, 朝邑就是今日的大荔,同州是今渭南。

可以说,在关中这个地方,油泼是一种令人难以忘怀的味道,从小陕到老陕,闻到就难以自持。油泼面怎么个好法?首先,陕西的面好。面好的关键在于揉面,和面要求非常硬,经过饧与反复揉之后,面粉的劲度被完全激发。雪白劲道,而且搓圆揉扁,悉听尊便,这样的面已经有了最质朴美味的基础,经过手擀刀切,直至入锅,雪白如玉,根根分明,宽窄随意,绝不断裂。

其次就是陕西的“调和”好。陕西人习惯将调味品说成“调和”,据说这是因为夏末商初的中国烹饪始祖伊尹传下的,一说伊尹为陕西合阳人,所以这“五味调和”的“调和”二字直至今日还一直使用在陕西人的口语中。调和一碗手工面条,喜好各有不同,有拉拽宽厚如腰带的宽长面,俗称“裤带面”;有粗似筷子的箸头面,就是常说的棍棍面。面熟了调上葱花、花椒粉、盐面等配料,再撒上一层厚厚的辣椒面,猛地一勺热油浇在碗中,耳听得“嗞啦”一声,葱香、辣椒香、花椒香混合的气味扑鼻而来,满碗油光四溢,食者提箸调和食欲大增,“粘”面若是及时搅拌其实不会“粘”,一个“粘”字体现了关中人的精明和藏巧,粘面面长不断,光滑筋韧,油香扑鼻。不懂这调和的乐趣真是遗憾呢。这一碗,就是调和主义的上乘之作。一碗白光光的面条,几样稀疏平常的调味品却可以令人咂舌难忘,陕西面食在调味配制、味觉体验上有自己独到的精神内涵,所以吃面是陕西人重要的生活幸福指数。

鱼香里的大唐豁达

陕西人吃鱼,向以鲤鱼为主。很多人都知道秋风起,蟹脚黄,却不知道秋天秋鲤的肥美甘甜。陕西被黄河环绕,黄河鲤鱼一直是内陆城市重要的河鲜食材。南北朝的陶弘景评论“鲤鱼为诸鱼之长,为食品上味”。所以在陕西关中地区,黄河鲤鱼,尤其是秋季的雄鲤,制成陕西传统名菜“奶汤锅子鱼”、“鱼羊烧鲜”等,那是不可不食的超级美味。

陕西人爱吃鱼,尤爱鲤鱼,但是到了唐代,皇帝姓李,李、鲤同音,吃鲤鱼是犯忌讳的。翻看《酉阳杂俎》,里面有记载:“国朝律,取得鲤鱼即且放。”不准吃,更不准卖,卖者杖打六十,只因为“鲤为李也”。《旧唐书》也有这说法,唐玄宗曾“禁断天下采捕鲤鱼”,过了些年又再次强调禁止捕捞,这却让爱吃鲤鱼的陕西人难为了。不过,虽然三令五申,食不厌精脍不厌细的天性是无法禁止的。在民间阳奉阴违的做法也不少。比如唐代湖南观察使李琮就是其中之一,而且不吃则已一吃惊人。弄来几尺长的巨鲤一条,吃了个大快朵颐。大诗人白居易似乎也这么干过。他在去往江州的路上,于晃悠悠的船上作诗《舟行》,其中“船头有行灶,炊稻烹红鲤”一句即为明证。

需要特别说一下的是长安的古菜“奶汤锅子鱼”。鱼必须要黄河金丝鲤鱼,取“鱼跃龙门”的吉祥寓意。先将鱼片改成瓦片形,以熟猪油煸至微黄,再入猪肘、鸡、鸭熬制的高汤中,炖至烂熟。鱼肉细嫩、汤要吊得浓白似奶,鲜美之极。唐景龙年间,韦巨源官拜尚书令,在家中设下“烧尾宴”献食唐中宗。奶汤锅子鱼就是其中“乳酿鱼”演变而来。奶汤锅子鱼在民家席面上,算是道亲切的老菜,当年老舍先生到西安,与当地作家一起品尝过这道菜,赞它是“中国的好作品”。

陕西人善于吃鱼,亦擅于烹鱼,不止于鲤鱼。仅从烹制手法上就有烧、熘、汆、炖、酥、脍等多种方式,手法独特,技艺高超,而且很多烹饪手法是陕西独有,在别的地方很少见。比如“酥”这种手法,取酥烂之意,陕菜里的酥骨鱼所用鲫鱼,通过长时间的烤制,鱼骨已经软化,不会伤人。再比如“熘”这种技艺,也有滑熘、焦熘等多种方式,滑熘鲶鱼片爽滑,鱼肉入口即化;糖醋鲤鱼用焦熘制法,表面焦酥,内里鲜嫩,层次分明。

当年日本派遣遣唐使,把鱼脍的方法学了去,成为现在日餐的基础——生鱼片,方法简单,但名气做得比中国的生鱼片大多了。为何遣唐使独独学了鱼脍?盖因大唐食鱼风气之盛也。

油泼鱼面的陕菜传奇

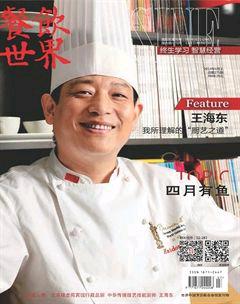

在大雁塔脚下的大唐博相府酒店,有这么一对专注陕菜的师徒俩。一位是一生浸淫陕菜的烹饪大师,另一位是博采多家之长的陕菜传人,师徒俩最喜欢的就是做老菜。师傅是中国烹饪大师、大唐博相府的餐饮顾问郑新民,徒弟则是陕西官府菜的嫡系传人、大唐博相府的行政总厨郭国强。大唐博相府位是由张锦秋女士设计的三进式庭院酒店,也是一所将中式住宅文化与陕西官府宴融为一体的精品五星级酒店。在陕西,大唐博相府的陕西官府菜享誉三秦。

一次偶然意动,徒弟想起油泼面那秦人日常饮食里的玄妙滋味,他琢磨着怎么才能将这种独属于面的味道引入菜肴。自然而然,就想起了陕西人爱吃的鱼——用油泼之法制鱼,这就有了现在这道“相府油泼鱼面”的前身。油泼是让人迷恋的味道,但是整鱼和面无法融为一体,淡水鱼刺多,最终选用海鱼,还需要注意不让鱼肉散碎。经过师徒俩的多次尝试,最终成为现在的大唐博相府每桌必点的招牌菜“相府油泼鱼面”。

据师傅郑新民介绍,随着运输的便捷,南料北烹的方式在陕菜的创新菜中运用得越来越多。他们研制出的“油泼鱼面”,选用的就是刺少或无刺的海鱼,将鱼肉剔成大片或者块状。烹饪手法采用的是陕西独有的滑炝手法,通过水滑,使鱼肉去腥,口感更为滑嫩。随后加入面条或者面片,垫在鱼下,进行油泼。

一道好菜的色香味的表象下,必须是一次食材完美的新生。滑炝过的海鱼洁白柔嫩,搓扁揉圆的面条爽滑劲道,它们的相遇那么偶然,在前一刻还泾渭分明,通过最后一道的沸油激淋,那“嗞啦”一声的美妙声音会让食客从胃到味蕾也起上一层酥,干辣椒与蒜末瞬间产生的特殊香味是如此的令人迷恋,鱼与面之间最后的隔阂就此消弭,主食与副食仿佛浑然融为一体。再等那一点点醋的激活,不等搅拌,食客已经不自觉地咽口水了。

大唐博相府后厨里,井井有条的器具里面似乎都蕴含着魔力,让一道道菜品的制作充满了故事与艺术性。油泼鱼面的故事,就到此为止吧。

编辑/阎希娟