要素错配与中国服务业产出损失

2014-12-04曹东坡王树华

曹东坡,王树华

(南京大学经济学院,江苏 南京 210093)

一、引 言

经济服务化是现代经济的一个显著特色和未来的发展趋势,但服务业发展滞后却是我国经济发展的一大特点。特别是在区域层面,一些经济较为发达地区的服务业比重却呈现较低水平,这一现象引起了学界的广泛关注,研究如何促进服务业发展已成为一种共识。在服务业发展问题上,自Baumol(1967)指出服务业的“成本病”现象后[1],学者们展开了一系列针对服务业全要素生产率(TFP)的研究,较好地解释了发达国家的服务业增长。但这些解释与我国现实存在差异,如尽管我国服务业TFP不高,但存在增加值比重偏低、就业比重偏低和人均增加值偏低的“三低”现象[2]。与经典的配第-克拉克定理关于劳动力产业间转移规律不同的是,我国当前的经济服务化路径是“去农业化”而非“去工业化”,服务业劳动力增加几乎完全来自农业部门[3],服务业人力资本的低层次现状将严重制约其技术进步和TFP的提高。这意味着单纯依靠技术进步提升TFP并促进服务业发展必然显得乏力,一些生活性服务业的发展并非主要依靠技术进步推动,而目前国内对服务业发展的研究多着眼于技术进步引致的TFP提升上,这显然失之偏颇。

我们注意到,Krugman(1994)曾指出东亚国家的增长主要是要素投入的结果,TFP几乎没有贡献[4]。虽然其结论存在争议,但提示我们可将研究视野从技术进步转移到要素投入及其配置关系上。内生增长理论认为技术进步是长期经济增长的源泉,进一步的研究指出要素配置也会通过影响TFP进而影响长期产出。Restuccia和Rogerson(2008)认为企业间的要素错配导致了较低的人均产出和TFP[5],Hsieh和Klenow(2009)指出纠正要素错配将使中国制造业TFP上升30% -50%[6]。在我国,由于制度性约束、要素流动性障碍等客观因素,要素错配现象不同程度地存在于各产业和区域中,服务业亦然。但目前学者们只在制造业上着墨较多,如聂辉华和贾瑞雪(2011)认为国企是制造业资源误置的主要因素[7],陈永伟和胡伟民(2011)指出制造业的要素错配造成了实际和潜在产出间15%的缺口[8]。此外,也有学者研究了农业中的要素错配以及要素错配与经济增长的关系等问题[9][10],但针对服务业的相关研究仍属空白。目前,国内对服务业发展的研究多停留在对其TFP的探讨上,偏重于从技术进步角度分析制约服务业发展的因素,忽视了要素错配的问题。那么,我国服务业是否存在要素错配?各地区间服务业要素错配的问题有多严重?要素错配对服务业发展有多大影响?这一系列疑问均需深入研究予以解答。因此,本文拟从资本和劳动要素错配的角度出发,探寻我国服务业发展滞后的原因。

二、服务业要素错配的成因分析

许多关于服务业的研究注意到了服务业发展的区域差异以及这种差异与要素供求的关系。要素区域供求失衡会造成要素局部拥挤和稀缺(即要素错配),但更重要的问题在于是什么导致了服务业要素错配?在转型时期,这些原因不一而足,如政府行政干预、要素流动障碍、区域市场分割等都阻碍了均衡价格的形成,造成了要素价格扭曲,导致要素错配。

(一)政府的行政干预扰乱了要素在区域间的市场化配置

以行政手段干预要素的区域配置,将不可避免地导致要素的地区错配。以人为方式将要素集中投于特定地区,打乱了地区间原有的横向经济联系,当投入过多时就会造成生产阻塞,导致产出损失。改革开放以来,东部地区享受了大量财税、投资等促进服务业发展的倾斜政策,中西部却较少受益。相对于东部地区的要素拥挤,许多中西部省份服务业投资严重不足,甚至连带的基础设施落后也使得劳动力大量外流,长期处于要素短缺。同时,行政干预程度往往与市场化程度负相关,而针对服务业的投资(特别是FDI)一般倾向于选择市场化程度较高的地区,其也更能吸引劳动力流入,从而进一步加剧了要素的区域分布失衡。考虑到财政分权的背景,陆铭和欧海军(2011)指出在现有的政绩考核和税收体制下,地方政府倾向于投资更为资本偏向的项目(如大型工业项目),降低了就业弹性,而服务业的就业弹性较高,从而降低了服务业的劳动需求[11]。因此,财政负担较重的地区更乐于发展制造业而非服务业,资本和劳动力被人为地挤出到其他行业或地区,从而与财政状况较好地区之间也会形成要素错配。

(二)劳动力和资本要素存在跨区域流动壁垒

服务产品生产和消费的时空一致性和难以储存性决定了其生产要素需具备高流动性,但要素跨区域流动壁垒在我国普遍存在。例如,尽管户籍制度不再像1984年以前完全限制劳动力跨区域流动,但仍保留有不同户籍对应不同水平的社会福利的规定[12],这给劳动力的跨区(特别是永久性的)流动带来很大障碍,催生了劳动力要素的区域错配。另外,由于服务业“体制内”单位存在进入门槛和自身技能的缺乏,大量从欠发达地区转移出的劳动力集中在少数的民营服务业部门[13],造成了发达地区“体制外”劳动力市场的过度竞争,欠发达地区却相对缺乏劳动力供给。资本流动性壁垒一方面表现在资本跨区域流动会受到经济管理体制等制约,另一方面由于存在民资的行业准入限制(民资进入金融、交通、医疗等服务业领域存在障碍),服务业发展水平不同的区域之间的资本自由流动存在政策性壁垒。资本市场的地区分割阻碍了资本跨区域流动,大量资金滞留于低效率地区,具备良好投资机会的地区则得不到充足资金,只能竞相吸引FDI[14]。但FDI流入对当地基础设施条件、投资环境等有较高要求,缺乏相应条件的地区即使有大量资金需要,依然难以改变资本短缺状态。

(三)服务业低层次发展造成的区域分割

服务业发展水平较低时,劳动者个人能力在其发展中起着核心作用。劳动力作为服务产品的提供者,其流动性和流动方向取决于资本存量和资本在地区间的流向,这导致了服务业市场存在区域分割,降低了劳动力和资本的自由流动性[15]。随着服务经济时代的来临,资本和劳动力必然向服务业加速流动,但区域服务经济发展不平衡意味着要素供求存在失衡,如果各地服务业可以形成统一大市场,服务产品可以自由贸易,将有助于这种不平衡的缓解。由于国内生产性服务业发展不足,服务产品标准化程度低,从而限制了服务贸易活动的发展,服务产品的生产和消费仍局限于本地,因而服务提供者的技能水平及与消费者的关系状况往往决定了服务业较高的跨地区经营门槛,阻碍了劳动力和资本在地区间的市场化配置。

三、服务业要素错配的实证研究

(一)基本模型框架

本文沿用陈永伟和胡伟民(2011)的框架,并做相应修改以研究我国服务业要素错配问题。考虑i个地区的两种要素——资本K和劳动L,不考虑中间投入,地区i的生产函数为①为简便起见,各参数省略时间下标t。下同。:

其中,Yi代表地区i的服务业产出,Ai为地区i的全要素生产率,Ki、Li分别为地区i的资本存量、劳动投入量,αKi、αLi分别为地区i的资本、劳动的产出弹性。假定生产函数是规模报酬不变的(即αKi+αLi=1),经济的总产量Y是各个地区产量的函数(即Y=F(Y1,Y2,…,Yn))。假定函数F()是规模报酬不变的,则有:

根据欧拉定理,当生产函数是一次齐次时,则有:

假定要素的实际价格为竞争性价格水平的加成,在要素的总量外生给定时,根据陈永伟和胡伟民(2011)的方法,本文定义地区i的以可计算的形式表示的要素扭曲系数为:

其中,si为地区i的产值份额且为用产出加权的要素X的产出弹性且N为地区总数且N=31,γXi>1表示地区i过度使用了要素X,γXi<1则说明使用该要素不足。进一步地,当总量生产函数是C-D型时,我们可得出实际产出(Y)和潜在产出(Yε)(不存在由价格扭曲导致的要素错配条件下服务业的总产出)的比值为:

相应地,借鉴陈永伟和胡伟民(2011)的方法,本文以式(6)计算各地区要素价格扭曲导致的要

其中,θXi为地区i要素X错配对服务业产出变化的贡献,Δ为差分算子。

(二)实证分析结果

1.资本和劳动产出弹性的估计

由于现实中经济结构参数会随时间和个体的不同而发生变化,故本文拟采用变系数面板数据模型估算各地区资本和劳动的产出弹性,其基本形式为:

其中,Yi,t为地区i第t期的产出,以服务业增加值为指标;Ki,t为地区i第t期使用永续盘存法计算的服务业资本存量;Li,t为地区i第t期劳动投入,本文使用各省服务业城镇单位就业人员数(年底统计数)①考虑到各地按三次产业划分就业人员数统计数据不连续,而服务业主要集中在城市,城镇单位就业人员数可近似代表服务业劳动投入,从而为保证数据一致性,我们选用城镇单位就业人员数作为服务业劳动投入指标。;αKi、αLi分别为地区i资本和劳动的产出弹性。估算资本存量需要基期资本存量、当年投资、折旧率等数据,本文取各地固定资产投资为当年投资,折旧率参考张军等(2004)的研究并设为9.6%[16]。因2004年之前各地服务业固定资产投资不可得,本文将期间设为2004-2010年。在各地服务业基期资本存量的估算上,本文借鉴闫星宇和张月友(2010)的方法,基于干春晖和郑若谷(2009)计算的第三产业2004年资本存量数据(1978年不变价)[17][18],将其按各省2004年服务业固定资产投资占全国比重进行分割后得到基期资本存量,然后使用永续盘存法估算得到各年各地区服务业资本存量。数据源于《中国统计年鉴》、《第三产业统计年鉴》、《中国第三产业统计资料汇编》和《新中国60年统计资料汇编》等,并用各省固定资产投资价格指数(1990年前缺失值用商品零售价格指数代替,西藏1990年前的缺失值以地区生产总值指数代替)平减为1978年不变价。

Swamy和Tinsley(1980)给出了一个统计量F[19],可确定变系数面板数据模型形式是否适合。本文检验结果给出的Swamy统计量为F=1237.31(P值为0.0000),可以认为变系数面板数据模型是合适的。估计(7)式可得αKi和αLi(为节省篇幅,相关结果未列出,如有需要,可向作者索取)。各弹性系数均通过了显著性检验,且各地αKi和αLi之和近似为1,满足规模报酬不变的假设。αKi和αLi的地区差异明显,也说明变系数模型是合理的。

2.各地区资本和劳动要素错配程度分析

根据各地区的劳动和资本的产出弹性,并通过计算各地区的服务业产值份额、产出加权的资本和劳动产出弹性,利用式(2)计算得出各地区资本和劳动价格扭曲系数(见表1所示)。

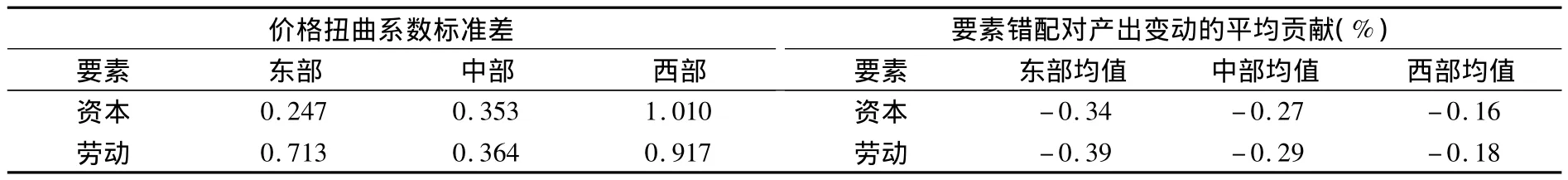

结果显示,东部地区(采用国家统计局制定的东部11省、中部8省、西部12省的划分方法)多为资本和劳动使用不足,中西部多属资本和劳动使用过多。为分析三大地区要素价格扭曲系数与1的偏离程度(即要素错配程度),我们计算了三大地区要素价格扭曲系数的标准差(见表2所示),发现总体上呈西部>中部>东部的情形,但东部的劳动要素错配程度大于中部。

3.服务业历年产出损失

根据式(5),本文计算了2004-2010年我国服务业实际产出与潜在产出的比值(即历年的产出损失),分别为2004年91.09%、2005年90.97%、2006年90.57%、2007年90.05%、2008年89.96%、2009年89.42%、2010年88.88%。可见,从2004-2010年,服务业实际产出与潜在产出的比值逐年下降,说明要素错配导致的服务业产出损失逐年扩大。以2010年为例,要素错配造成的服务业产出损失大约是11%,这一产出缺口是很明显的。素错配对产出变化的贡献:

表1 2004-2010年各地区资本和劳动要素价格扭曲系数均值及要素错配对产出变动的平均贡献

表2 2004-2010年三大地区要素价格扭曲系数及要素错配对产出变动的平均贡献

4.各地区要素错配对产出损失的贡献

根据式(6),我们可得各地区资本和劳动价格扭曲导致的要素错配对产出变动的贡献(结果见表1、2所示)。不难发现,各地区要素错配对产出变动都具有负面影响(即都造成了服务业的产出损失),仅在程度上存在地区差异。

从三大地区的均值来看,无论是资本还是劳动,东部地区的要素价格扭曲导致的要素错配对本地区服务业产出损失的贡献都要大于中部和西部地区。对比两种要素错配对服务业产出损失的贡献,无论是东部、中部还是西部地区,它们都呈现劳动要素错配对服务业产出损失的贡献大于资本要素错配的贡献的特点。

(三)研究结果讨论

通过对实证结果的进一步梳理,本文得到以下发现:

1.相对于服务业资本要素错配,劳动要素错配更需引起关注

从要素价格扭曲造成的要素错配对服务业产出损失的贡献来看,三大地区均表现出劳动要素错配对产出损失的贡献大于资本要素错配的特点。东部和中部劳动要素错配程度均超过资本要素,甚至东部劳动要素错配程度还要超过中部,可见服务业劳动要素错配需引起特别关注。毕竟,随着我国金融自由化程度的快速提高,资本要素已在很大程度上实现市场化配置,但服务业劳动力市场化配置仍受诸多因素制约。东部服务业相对较为发达,对劳动力的需求较大,但户籍制度及其连带效应使得要素供需矛盾在这里表现得尤为突出。作为就业弹性较高的行业,服务业担负着今后较长时期吸纳新增劳动力就业的任务。从国际发展历程来看,在我国当前的发展阶段,服务业容纳的就业人数占总劳动力人数的比重应保持在50%左右,但2012年这一比例仅为36.1%且区域间的差异较大,并未完全发挥其促进就业的作用,降低各地服务业劳动要素错配将是今后一段时间更为迫切的任务。

2.服务业要素错配存在显著的地区差异

首先,三大地区要素错配程度基本呈现西部>中部>东部,这一结论比较符合直观印象,即在市场经济较发达的东部地区,要素配置效率已有了较大提高,因此要素错配程度较轻;中西部市场化程度低,要素错配较严重。其次,东部多数省份服务业资本和劳动力的使用成本过高(使用不足),中西部多数省份则属于使用成本过低(过度使用)。对于资本的使用成本,其原因可能在于现阶段我国服务业总体上并非是资本节约型的,其“投资-产出比”较高,李勇坚和夏杰长(2011)的结果即可佐证[20]。目前,服务业中两大主要产业——交通运输、仓储和邮政业以及房地产业的投资占比较大(东部比重更大),其对资本需求更高,在服务业资本供给有限的情况下,导致了东部服务业的资本使用成本较高。而对于劳动力,其原因可能在于随着东部地区经济转型升级,许多企业不再大量需要低端劳动力,使得用工成本攀升,尽管东部因基础设施和公共服务体系较为完备而吸引了较多的劳动力流入,但由于技能与工作的不匹配、就业门槛等因素造成了劳动力闲置,其有效使用率低;中西部城镇化水平低,服务业就业层次不高,劳动力使用成本相对较低,对低端劳动力出现了使用过度的现象。

3.服务业要素错配造成的产出损失呈逐年加重趋势

从2004年服务业产出损失约9%到2010年的11%,这一比例在此期间逐年扩大,并未出现减缓的趋势,这表明最近几年的服务业改革并未产生良好效果。事实上,对比制造业市场化进程,服务业改革步伐依旧缓慢,许多行业(如金融、交通、电信等)仍然是国企独大,垄断是其中的突出问题。在非充分竞争的市场中,要素不可能在利润最大化目标下实现地区间的自由流动,要素价格也就无法充分反映其供求状况。尽管早期的价格双轨制已基本被打破,但劳动力、资本等要素仍然受行政力量左右并产生了“新双轨制”:已市场化的商品和服务价格体系与未市场化的要素价格体系之间存在的巨额租金,导致了资金价格管制和配置失衡以及以资方利益为导向的劳动力价格恶性竞争等[21]。由于各地市场化程度不一,“新双轨制”更容易引发要素的区域间错配。此外,财政分权体制下官员之间的政治竞争是排斥地区间合作的,他们都倾向于抢先投资[22],从而促使地方政府利用职权组织本辖区内的要素进行投资竞争。但地方政府在政绩考核和财政压力下显现的“制造业偏好”使得其在本地区服务业发展上的重视不够,而其行政权力在发展经济上又具有很大作用,从而极易导致利用行政权力配置资源,加剧要素错配,这些人为因素降低了服务业的产出水平。

四、结 语

服务业要素错配的影响是显著的。根据本文的测算结果,2004-2010年要素错配对服务业产出约造成了9%-11%的损失,并在逐年扩大。服务业要素错配程度总体上表现为西部>中部>东部,但东部劳动要素错配程度大于中部,劳动要素错配更应引起关注。要素错配对各省服务业都造成了产出损失,东部更为突出。故而,为降低服务业要素错配程度、促进服务业发展,需加快服务业市场化改革,打破国企垄断,减少行政干预;改革户籍制度,改变劳动力区域流动过程中人为制造的待遇不公,取消对具备适宜技能的外地人员在服务业中的就业歧视;中西部地区加快推进城镇化建设,着力改善基础设施条件和制度环境,为劳动力和资本流入创造条件;改革财税体制和政绩考核方式,推动政府正视服务业发展,特别要重视生产性服务业加快发展;对劳动力进行职业培训,提高劳动力素质,促进劳动力有序转移。

[1]Baumol W.J.Macroeconomics of unbalanced growth:the anatomy of urban crisis[J].The American Economic Review,1967,57(3),pp.415-426.

[2]程大中.中国服务业增长的特点、原因及影响——鲍莫尔-富克斯假说及其经验研究[J].中国社会科学,2004,(2).

[3]张月友,刘志彪.替代弹性、劳动力流动与我国服务业“天花板效应”——基于非均衡增长模型的分析 [J].财贸经济,2012,(3).

[4]Krugman P.The myth of asia's miracle [J].Foreign Affairs,1994,73(6),pp.62 -78.

[5]Restuccia D.,Rogerson R.Policy distortions and aggregate productivity with heterogeneous plants[J].Review of Economic Dynamics,2008,(11),pp.707 -720.

[6]Hsieh C.T.,Klenow P.J.Misallocation and manufacturing TFP in China and India [J].Quarterly Journal of Economics,2009,(4),pp.1403-1448.

[7]聂辉华,贾瑞雪.中国制造业企业生产率与资源误置[J].世界经济,2011,(7).

[8]陈永伟,胡伟民.价格扭曲、要素错配和效率损失:理论和应用[J].经济学(季刊),2011,10(4).

[9]朱喜,史清华,盖庆恩.要素配置扭曲与农业全要素生产率[J].经济研究,2011,(5).

[10]曹玉书,娄东玮.资源错配、结构变迁与中国经济转型[J].中国工业经济,2012,(10).

[11]陆铭,欧海军.高增长与低就业:政府干预与就业弹性的经验研究[J].世界经济,2011,(12).

[12]孙文凯,白重恩,谢沛初.户籍制度改革对中国农村劳动力流动的影响[J].经济研究,2011,(1).

[13]邢春冰.农民工与城镇职工的收入差距[J].管理世界,2008,(5).

[14]Debray G.B.,Wei S.J.Can China grow faster?A diagnosis of the fragmentation of its domestic capital market[C].IMF Working Paper,04/76,2004.

[15]林民书,韩润娥.我国第三产业发展滞后的原因及结构调整[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2005,(1).

[16]张军,吴桂英,张吉鹏.中国省际物质资本存量估算:1952-2000[J].经济研究,2004,(10).

[17]闫星宇,张月友.我国现代服务业主导产业选择研究[J].中国工业经济,2010,(6).

[18]干春晖,郑若谷.改革开放以来产业结构演进与生产率增长研究[J].中国工业经济,2009,(2).

[19]Swamy P.A.V.B.,Tinsley P.A.Linear prediction and estimation methods for regression models with stationary stochastic coefficients[J].Journal of Econometrics,1980,12(2),pp.103 -142.

[20]李勇坚,夏杰长.服务业是节约投资的产业吗?——基于总量与ICOR的研究[J].中国社会科学院研究生院学报,2011,(9).

[21]钟伟.解读“新双轨制”[J].中国改革,2005,(1).

[22]申亮.财政分权、辖区竞争与地方政府投资行为[J].财经论丛,2011,(4).